2022年10月13日下午,文研院邀访学者交流会在静园二院111会议室举行。2022年秋季学期邀访学者,中国社会科学院外国文学研究所的万海松老师谈“我为什么要研究陀思妥耶夫斯基的早期作品”,清华大学人文学院的李成晴老师谈“我为什么要研究‘集部之学’”。孟宪实、王振忠、潘光哲、Enrique Dussel、金以林、应星、赵晓力、唐克扬、Keith Woodward、张小刚、徐欣及文研院常务副院长渠敬东、院长助理韩笑出席并参与讨论。

首先,万海松老师讲述了他选择陀思妥耶夫斯基作为研究对象的内外缘由,即工作需要与“事后补课”:他的硕士论文研究的是巴赫金时空体理论,其中涉及对陀氏作品的解读;此后在访学时收集了大量俄文资料,包括科学院版的《陀氏作品全集》,由阅读而步入研究;加之2001年适逢“陀氏纪念年”,北京大学俄文系召开陀氏研讨会的推动,使得他与陀氏研究结缘。他认为,陀氏的文学作品提供了超越文学的思想资源,走向哲学、社会学、历史学、人类学、宗教等。同时,其作品也产生了超越国界的影响:俄苏和西方艺术界对陀氏早期作品的重视和改变一直没有停止,出现了一系列电影和戏剧改编作品。万老师认为陀氏作品置于当今中国语境中解读亦有其生命力,例如《白夜》中塑造的“梦想家”形象就与中国社会诸种热点现象存在契合之处。

左:电影《白夜》(贝里耶夫导演,1959年)海报

右:电影《白夜》(克维尼希泽导演,1992年)剧照

接下来,万老师介绍了陀思妥耶夫斯基的研究现状。对陀思妥耶夫斯基及其创作的研究,在学术界已经形成了一门显学——陀学。研究材料上,苏联-俄罗斯科学院版30卷本《陀思妥耶夫斯基作品全集》 是目前最为权威的总集,此外还有三卷本年谱、以陀氏生前认定的版本为依据的“经典版本”、“小全集”等版本与补充资料行世。万老师强调,陀氏留下的基本文献,就广义的文献而言,还应包括作家本人的手稿、札记、便条、绘画、涂鸦等,甚至包括与其密切相关的同时代人的回忆录及各类档案资料等原始文献。这也是陀学界非常重视的一手史料。

万老师还介绍了陀学研究的重镇及制度性安排,如相关会议、研究刊物、学术机构等。目前,在俄罗斯境内与陀思妥耶夫斯基名字命名的故居博物馆有七个,其中以圣彼得堡、莫斯科与旧鲁萨的陀思妥耶夫斯基博物馆最为有名。这些博物馆会定期举办年度研讨会并出版会议内容结集的辑刊。而国际陀思妥耶夫斯基学会(英文缩写为IDS)则成立于1971年,其会刊为《陀思妥耶夫斯基研究(Dostoevsky Studies)》 ,并在各国成立学会分支。

万海松老师谈“我为什么要研究陀思妥耶夫斯基的早期作品”

最后,万老师谈及近期的研究驱动力。首先,他认为陀学研究尚存有待探索的空白,如空间理论、性别意识、文学或思想共同体等方面值得着力。其次,在涉猎作家后期“五大思想小说”后,他的个人兴趣侧重于重新从陀氏早期作品开始较为全面地进行梳理式的研究。以《罪与罚》(1866年)为界,陀氏之前的所有作品被万老师归为“早期作品”。引起他对这些作品关注的学术著作包括两部俄文著述及安德里亚斯·古斯基的《陀思妥耶夫斯基传》 一书。同时,万老师也意识到自身研究中需要回应的学术质疑,如陀氏早期作品如何结合外来文学影响与自身原创性,其作品造成的跨国影响之溯因,以及陀氏前后期作品该如何比较、评价等问题。

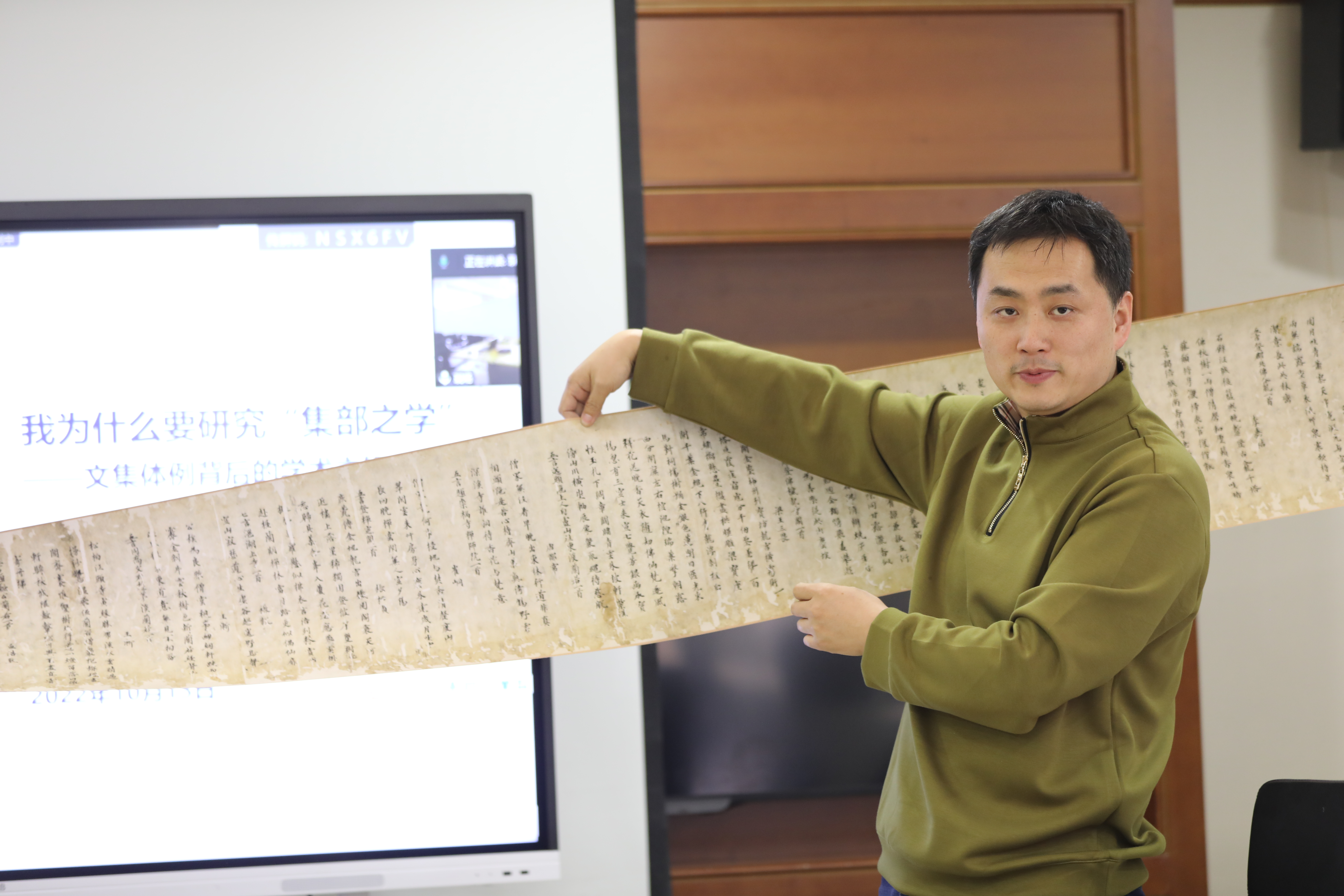

作为开场,李成晴老师结合实物向大家展示了唐人文集抄写卷轴的形态,并引出了“文集体例背后的学术之钥”这一议题。首先,李老师解释了何谓“集部之学”——这一名词出现于民国,钱基博曾于《读清人集别录》中自述“余父子集部之学”,认为其要旨在于“以章氏《文史》之义,抉前贤著述之隐,发凡起例”。李老师提到文学研究存在三种向度:作者、作品与文集,针对前两者的研究常常会遗漏后者。但是,集作为一种汇编形态,不同于经、史、子的著述特性,本身亦存在需要关注的特性——“子史衰而文集之体盛,著作衰而辞章之学兴”。文集编纂起源于建安初“三曹”时期,并涉及内在义例和外在体例、理想化的标准模式以及文集流变过程中产生的“集品不纯”现象。

李成晴老师结合实物向大家展示了唐人文集抄写卷轴的形态

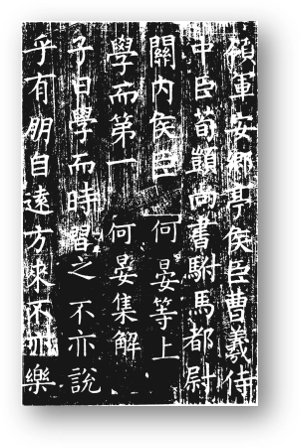

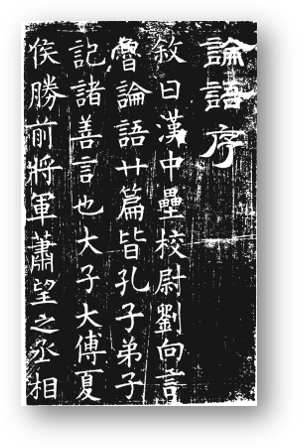

李老师以“《何论》为何”为个例,探讨了“集部之学”在文集义例、体例层面存在的学术价值。这一问题的提出,源于宋代陆游在《老学庵笔记》中记载的一则材料,他认为《何论》是科举制中一种比较性的论说文,这一判断进入学术史后,成为近现代学人观察和讨论相关问题的唯一材料,如近代学者刘咸炘论及科举考试的变化、历史学家张政烺先生对法藏敦煌P.2721《杂钞》卷性质做出界定时都征引该说,周一良先生亦为此补充材料。李老师指出,“集部之学”为此提供了新的材料与视角,并提示了写卷本形态下“卷首目”的重要性。通过唐人文集《权载之文集》“卷首目”与内文篇题的对照,可以发现目录中的“何论问”对应的是《论语问》一篇;而从宋代王禹偁《小畜集》诗句与自注的对读中亦可发现,其时《何论》亦指称《论语》。唐集卷目与宋集自注的证据说明陆游记载实属误解。此外亦有石刻文献、域外汉籍证据等可以佐证这一判断。

问题是,在唐宋,《论语》为何被称为《何论》?这需要引入经学史的视角。经学史上,作为两次重要文本写定工作之一的唐开成石经,其时刊刻的《论语》,所据为何晏《论语集解》,足见唐代主流读本为何晏的《论语集解》,并简称为“何论”(类似“毛诗”)。那么,为什么何晏的《论语集解》在当时会压过郑玄注?考之唐陆德明《经典释文》,选定何晏《论语集解》为本,应是继承了南北朝以来尊崇“南学”的传统,而何晏的《论语集解》正属“南学”一脉。这也印证了陈寅恪先生隋唐制度“南朝化”、唐长孺先生《魏晋南北朝隋唐史三论》中“经学注释之舍北从南”的判断。

《唐开成石经·论语》

这一个例说明,“集部之学”不仅是文集本身的编纂问题,更是通过对义例、体例的探讨,提出既往学术讨论中没有关注的问题,以此打通学科界限。经学、子学、史学、文学、集部研究在这些问题中没有隔阂,它们指向的都是学术史、文化史上具有贯通性的问题意识。

两位老师精彩的分享引起了在场学者的积极讨论,本次邀访学者交流会也在热烈的研讨之后圆满结束。

撰稿:张诺娅