|

文研纪念 |第7期

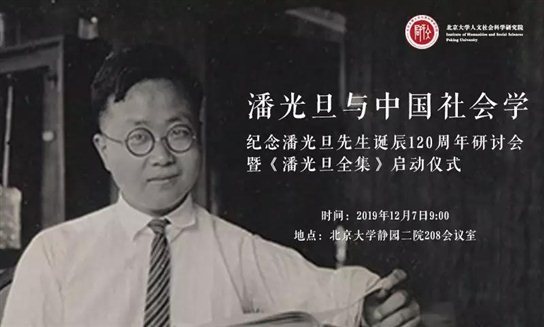

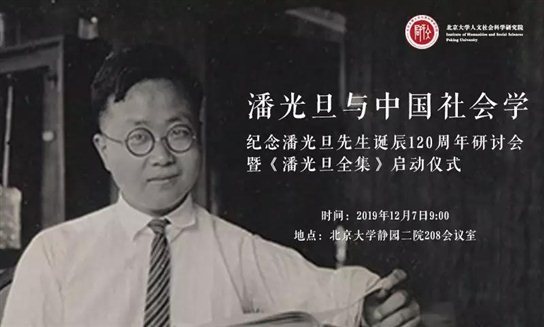

2019年12月7日,由文研院、北京大学社会学系、中国政法大学社会学院、商务印书馆联合举办的“北大文研纪念”第七期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“潘光旦与中国社会学——纪念潘光旦先生诞辰120周年研讨会暨《潘光旦全集》启动仪式”。

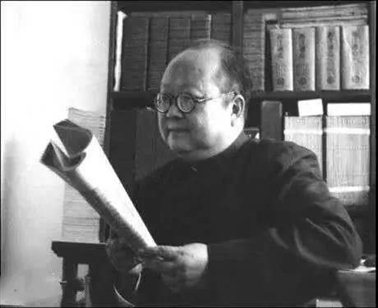

在群星璀璨的二十世纪中国学术界,潘光旦先生是最富人文关怀、最具士人风骨的学者之一。在社会学、民族学、优生学、教育学等方面,潘光旦先生均留下了丰厚的理论遗产,“中和位育”、“自明自强”等理念在中国现代教育领域回响至今。先生的学术领域涉猎广博,为人的厚度亦令后人高山仰止。值此潘光旦先生诞辰120周年之际,文研院特举办本次纪念研讨会,在百年后的今天重新研读先生的学术著作,讨论先生的深厚思想。来自北京大学、人民大学、南京大学、中国政法大学、中国社会科学院、中国社会科学杂志社、商务印书馆的十余位知名学者及百余位听众参加了此次研讨会。

开幕式

商务印书馆学术中心主任李霞主持开幕式。北京大学社会学系主任张静教授、北京大学社会学系马戎教授、文研院常务副院长渠敬东教授、商务印书馆副总编辑陈小文先生先后致辞。

张静教授首先在开幕式上致辞。潘光旦先生一生致力于社会学和民族学的研究,思想遗产尤以民族精神、文化传承、优生教育最为鲜明。在环境的不断变化中,潘光旦先生对时事坚持己见,极为可贵。上世纪80年代,潘光旦先生的两名女儿潘乃谷、潘乃穆先生也为北大社会学的重建作出了重要贡献。从去年开始,在商务印书馆的支持下,北京大学社会学系筹划再编“百年中国社会学经典文献”,同时准备启动潘光旦全集的再编工作。张静教授表示,北大社会学不是单纯地往前奔,而是双向运动——既向前寻,又往后看。借此努力,北大社会学始终致力于接续历史的继往开来,推动社会学在中国的全面发展。 张静教授首先在开幕式上致辞。潘光旦先生一生致力于社会学和民族学的研究,思想遗产尤以民族精神、文化传承、优生教育最为鲜明。在环境的不断变化中,潘光旦先生对时事坚持己见,极为可贵。上世纪80年代,潘光旦先生的两名女儿潘乃谷、潘乃穆先生也为北大社会学的重建作出了重要贡献。从去年开始,在商务印书馆的支持下,北京大学社会学系筹划再编“百年中国社会学经典文献”,同时准备启动潘光旦全集的再编工作。张静教授表示,北大社会学不是单纯地往前奔,而是双向运动——既向前寻,又往后看。借此努力,北大社会学始终致力于接续历史的继往开来,推动社会学在中国的全面发展。

渠敬东教授的致辞聚焦于潘光旦先生人格的典范意义。在纪念潘光旦先生诞辰一百周年的文章中,费孝通先生写道,推己及人的“己”是一切行为的基础,看待自己的方式则是最大的学问。渠敬东教授指出,费孝通先生对“己”的诠释正是理解潘光旦先生“中和位育”思想的关键,即从他人、从自己和他人的关联中,甚至在天地世界中寻得自己。通过这种方式,才可能形成为人的厚度,进而为学术带来温度和情感。因此,在中国的文化传统中,无论对学者还是对教育而言,最重要的都是树立人生的典范。前进的基础是传承与追溯,而传承离不开敬畏和亲切,这正是文研纪念这一活动的重要意义。 渠敬东教授的致辞聚焦于潘光旦先生人格的典范意义。在纪念潘光旦先生诞辰一百周年的文章中,费孝通先生写道,推己及人的“己”是一切行为的基础,看待自己的方式则是最大的学问。渠敬东教授指出,费孝通先生对“己”的诠释正是理解潘光旦先生“中和位育”思想的关键,即从他人、从自己和他人的关联中,甚至在天地世界中寻得自己。通过这种方式,才可能形成为人的厚度,进而为学术带来温度和情感。因此,在中国的文化传统中,无论对学者还是对教育而言,最重要的都是树立人生的典范。前进的基础是传承与追溯,而传承离不开敬畏和亲切,这正是文研纪念这一活动的重要意义。

陈小文先生在致辞中谈到,作为潘光旦先生的大学同学,闻一多先生受到潘先生深刻影响,采用性心理学的视角研究《楚辞》——两人的思想渊源可见一斑。而商务印书馆和潘光旦先生的结缘可以追溯到20世纪早期,潘先生的弟弟在商务印书馆担任研究员、英文秘书的时候起。从1937年起,商务印书馆即开始出版潘光旦先生的译作,此后的数十年里,《性心理学》、《人类的由来》收入汉译世界学术名著丛书,著作《中国伶人血缘之研究》、《明清两代嘉兴之望族》则收入中华现代学术名著丛书。现今,《潘光旦全集》的启动是商务印书馆“大师和大家”文集计划的重要部分。出版潘先生等学术大师的文集是商务印书馆责无旁贷的任务。 陈小文先生在致辞中谈到,作为潘光旦先生的大学同学,闻一多先生受到潘先生深刻影响,采用性心理学的视角研究《楚辞》——两人的思想渊源可见一斑。而商务印书馆和潘光旦先生的结缘可以追溯到20世纪早期,潘先生的弟弟在商务印书馆担任研究员、英文秘书的时候起。从1937年起,商务印书馆即开始出版潘光旦先生的译作,此后的数十年里,《性心理学》、《人类的由来》收入汉译世界学术名著丛书,著作《中国伶人血缘之研究》、《明清两代嘉兴之望族》则收入中华现代学术名著丛书。现今,《潘光旦全集》的启动是商务印书馆“大师和大家”文集计划的重要部分。出版潘先生等学术大师的文集是商务印书馆责无旁贷的任务。

在致辞中,马戎教授首先回忆了为整理出版14卷本的《潘光旦全集》尽心尽力、鞠躬尽瘁的潘乃穆老师。随后,马戎教授指出,潘光旦先生的一生是“自由思想,独立人格”的最好体现。对于中央马列恩斯编译局翻译的恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》一书,在当时定于一尊的主调下,潘先生提出争议,作出了自己的译本;而对民间的草莽、农夫,潘先生的看待标准则是人品而非社会地位,贯彻了中国传统文化的思路与方式。因此,在中国社会与学术界均走到关键点的今天,我们有必要向潘先生一代学贯中西的学人汲取经验、作出思考。 在致辞中,马戎教授首先回忆了为整理出版14卷本的《潘光旦全集》尽心尽力、鞠躬尽瘁的潘乃穆老师。随后,马戎教授指出,潘光旦先生的一生是“自由思想,独立人格”的最好体现。对于中央马列恩斯编译局翻译的恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》一书,在当时定于一尊的主调下,潘先生提出争议,作出了自己的译本;而对民间的草莽、农夫,潘先生的看待标准则是人品而非社会地位,贯彻了中国传统文化的思路与方式。因此,在中国社会与学术界均走到关键点的今天,我们有必要向潘先生一代学贯中西的学人汲取经验、作出思考。

发布与启动

研讨会第二单元为“发布与启动”环节,商务印书馆副编审白中林主持。北京大学社会学系教授周飞舟、商务印书馆学术中心主任李霞做发言。

周飞舟教授首先为新书《潘光旦社会学文选》作发布引言。他指出,潘光旦先生社会学思想的核心“位育论”包含了三部分内容,即“天人之际”、“人伦之际”及人化的社会学。“天人之际”即潘先生所强调的新人文史观,强调性与养的平衡关系。性所指代的是nature,养则指nurture,潘先生采用《论语》中“性相近也,习相远也”和《孟子》中“苟得其养,无物不长”,与传统儒学的平衡、协调思想相印证,反对文化及环境决定论和社会达尔文主义的两种“执一”,讨论在遗传和教育这两端的作用下如何塑造好人的问题。然而,怎样对“优”进行界定呢?这便是社会学的思考领域,即第二部分“人伦之际”关心的内容。潘先生认为,优生学之优、人之优均来自“本”与“宗”,而对此二者进行推广的机制则是家庭与人伦。以通性(即“心之所同然”)和个性(即“性相近也,习相远也”)为依据,潘先生形成了位育论中“位”的框架。而第三部分即讨论个人在其中如何“育”的问题,其主要观念是“昌公道、励自强”,即对应“自明、自强”或“知、行”,前者属于自我认识,后者则是自我控制。潘先生所讲自由教育之真理,正在于知行合一。最后,周飞舟教授指出,潘光旦先生思想体系中一以贯之的“中和位育”精神之关键在于传统儒学的核心观念“致中和”,而实现中和位育的重点在于推己及人的“己”,在于存养与省察,由此方能“尽人之性,尽万物之性”、“赞天地之化育”。 周飞舟教授首先为新书《潘光旦社会学文选》作发布引言。他指出,潘光旦先生社会学思想的核心“位育论”包含了三部分内容,即“天人之际”、“人伦之际”及人化的社会学。“天人之际”即潘先生所强调的新人文史观,强调性与养的平衡关系。性所指代的是nature,养则指nurture,潘先生采用《论语》中“性相近也,习相远也”和《孟子》中“苟得其养,无物不长”,与传统儒学的平衡、协调思想相印证,反对文化及环境决定论和社会达尔文主义的两种“执一”,讨论在遗传和教育这两端的作用下如何塑造好人的问题。然而,怎样对“优”进行界定呢?这便是社会学的思考领域,即第二部分“人伦之际”关心的内容。潘先生认为,优生学之优、人之优均来自“本”与“宗”,而对此二者进行推广的机制则是家庭与人伦。以通性(即“心之所同然”)和个性(即“性相近也,习相远也”)为依据,潘先生形成了位育论中“位”的框架。而第三部分即讨论个人在其中如何“育”的问题,其主要观念是“昌公道、励自强”,即对应“自明、自强”或“知、行”,前者属于自我认识,后者则是自我控制。潘先生所讲自由教育之真理,正在于知行合一。最后,周飞舟教授指出,潘光旦先生思想体系中一以贯之的“中和位育”精神之关键在于传统儒学的核心观念“致中和”,而实现中和位育的重点在于推己及人的“己”,在于存养与省察,由此方能“尽人之性,尽万物之性”、“赞天地之化育”。

随后,李霞主任为《潘光旦全集》作启动发言。李霞主任介绍道,北京大学出版社当年出版的14卷本《潘光旦全集》具有重要意义,而随着时间的推移,后来研究者陆续发掘出的新文献已经具有超过原文集三分之一的容量,因而为《潘光旦全集》的重新编纂提供了必要性和可能性。商务印书馆学术出版除了关注学术前沿外,还在学术译介和学术整理两方面均形成了较为成熟的“面+线”框架。“面”即对各个学者代表作进行横向整理,如中华现代学术名著丛书、当代学术著作集要;“线”即以学术大家、名家为核心的纵深整理。李霞表示,希望学术界能在这次《潘光旦全集》的编纂中通力合作,使其成为能够传下去的经典和学术界的基本文献。 随后,李霞主任为《潘光旦全集》作启动发言。李霞主任介绍道,北京大学出版社当年出版的14卷本《潘光旦全集》具有重要意义,而随着时间的推移,后来研究者陆续发掘出的新文献已经具有超过原文集三分之一的容量,因而为《潘光旦全集》的重新编纂提供了必要性和可能性。商务印书馆学术出版除了关注学术前沿外,还在学术译介和学术整理两方面均形成了较为成熟的“面+线”框架。“面”即对各个学者代表作进行横向整理,如中华现代学术名著丛书、当代学术著作集要;“线”即以学术大家、名家为核心的纵深整理。李霞表示,希望学术界能在这次《潘光旦全集》的编纂中通力合作,使其成为能够传下去的经典和学术界的基本文献。

研讨对谈

研讨对谈环节由文研院常务副院长渠敬东主持。中国社会科学院社会学所研究员赵立玮、南京大学社会学院讲师陆远、北京大学社会学系副教授孙飞宇、中国社会科学杂志社社会科学部副主任刘亚秋做主题报告,中国社会科学院近代史所副研究员吕文浩、北京大学社会学系助理教授凌鹏、中国人民大学社会与人口学院副教授闻翔进行评议。

赵立玮研究员首先以“潘光旦的‘汇’与帕森斯的‘convergence’”为题进行报告。作为社会学史上的综合性大家,帕森斯与潘光旦属于同时代人,且均具备生物学视角。赵立玮指出,帕森斯在其学术生涯早期对西方思想传统中的主要脉络以意志论为基础进行了中和,其“convergence”概念和潘光旦先生所讲的“派”与“汇”相呼应,且二人在基本观点上都强调思想传统与资源的融会贯通。帕森斯着力于以行动为核心发展理论,虽然其一般行动理论已扩展至宇宙论的程度,但由其晚期关于制度化个体主义的论述可以看出,帕森斯理论的落脚点仍在于“人”。潘先生同样强调以“人”为出发点和落脚点,其新人文思想的脉络不仅包含中国传统思想,也涉及西方理论,并致力于以其理论框架分析中国现实问题。赵立玮认为,除分析潘光旦先生与儒家社会思想的关联外,对潘先生与西方社会学相关脉络的关联进行整理,可以进一步丰富关于潘先生理论的研究与理解。 赵立玮研究员首先以“潘光旦的‘汇’与帕森斯的‘convergence’”为题进行报告。作为社会学史上的综合性大家,帕森斯与潘光旦属于同时代人,且均具备生物学视角。赵立玮指出,帕森斯在其学术生涯早期对西方思想传统中的主要脉络以意志论为基础进行了中和,其“convergence”概念和潘光旦先生所讲的“派”与“汇”相呼应,且二人在基本观点上都强调思想传统与资源的融会贯通。帕森斯着力于以行动为核心发展理论,虽然其一般行动理论已扩展至宇宙论的程度,但由其晚期关于制度化个体主义的论述可以看出,帕森斯理论的落脚点仍在于“人”。潘先生同样强调以“人”为出发点和落脚点,其新人文思想的脉络不仅包含中国传统思想,也涉及西方理论,并致力于以其理论框架分析中国现实问题。赵立玮认为,除分析潘光旦先生与儒家社会思想的关联外,对潘先生与西方社会学相关脉络的关联进行整理,可以进一步丰富关于潘先生理论的研究与理解。

陆远老师随后发言,主题为“鼎革之际的情势与选择——潘光旦与20世纪中叶的中国社会学界”。20世纪中叶,参与公共事务的职业社会学者并不多,而尤以潘光旦、吴景超、费孝通三位先生为代表。陆远指出,这三位学者在1947年6月至7月间交往甚密,但对中国社会变迁大势的判断则并不相同。例如,对潘光旦先生1947年4月25日的日记和费孝通先生同期发表的文章进行比较后,陆远发现,虽然二者均认为五四运动是不足的,但对其归因不同。潘先生强调对中国近代以来的激进传统进行全面反思,而费先生的思想则开始体现左倾倾向。此外,不同于当时成为社会学国家话语代表人物的陈达、孙本文,潘光旦、吴景超和费孝通三位先生从40年代中期开始就刻意和政治保持距离,守持学术基础,走另一条路径。因此,社会学家的学术角色导致了其在学术场域中的不同位置和学术取向,并因而导致其身份、影响力乃至学科发展的差异。最后,陆远指出,社会学学科在20世纪的困境根源在于中国社会变迁所选择的道路本身,同时,其学科内部的多歧性对于当下的学科反思则具有重要意义。 陆远老师随后发言,主题为“鼎革之际的情势与选择——潘光旦与20世纪中叶的中国社会学界”。20世纪中叶,参与公共事务的职业社会学者并不多,而尤以潘光旦、吴景超、费孝通三位先生为代表。陆远指出,这三位学者在1947年6月至7月间交往甚密,但对中国社会变迁大势的判断则并不相同。例如,对潘光旦先生1947年4月25日的日记和费孝通先生同期发表的文章进行比较后,陆远发现,虽然二者均认为五四运动是不足的,但对其归因不同。潘先生强调对中国近代以来的激进传统进行全面反思,而费先生的思想则开始体现左倾倾向。此外,不同于当时成为社会学国家话语代表人物的陈达、孙本文,潘光旦、吴景超和费孝通三位先生从40年代中期开始就刻意和政治保持距离,守持学术基础,走另一条路径。因此,社会学家的学术角色导致了其在学术场域中的不同位置和学术取向,并因而导致其身份、影响力乃至学科发展的差异。最后,陆远指出,社会学学科在20世纪的困境根源在于中国社会变迁所选择的道路本身,同时,其学科内部的多歧性对于当下的学科反思则具有重要意义。

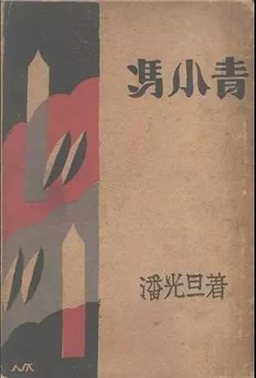

接下来,孙飞宇副教授以“关于自恋的现代性研究:以潘光旦的‘冯小青研究’为起点”为题展开报告。潘光旦先生的冯小青研究首先以《冯小青考》的形态呈现于1922年,并于1927年得到进一步补充。孙飞宇指出,潘先生该研究的初衷一方面在于中国社会自古以来对女性“不谅解”的态度,另一方面在于女性不知如何解脱这一事实。因此,改造社会的两性观乃当务之急。潘先生在冯小青研究中最重要的思想资源来自英文版弗洛伊德《精神分析引论》,即第21讲“力比多的发展与性的组织”。据此,潘先生指出如下四点:第一,冯小青的症状为“影恋”,属于精神分析中神经官能症的表现,即成人后力比多向早期同性恋阶段和自恋阶段的回流;第二,冯小青对自己的自恋不无认识,但并不够深;第三,冯小青自恋症状的病源在于家世、成长与婚姻;第四,冯小青在婚姻中受到重大打击而导致力比多回流至母恋阶段,因此,其与杨夫人的关系形似同性恋,而实即婴儿期母恋的外在表达。此外,孙飞宇从潘先生关于冯小青研究的余论中发现,潘先生的研究旨趣在于以现代视角理解女性,进而理解与女性相关的社会问题。同时,潘先生在讨论婚姻问题时指出,当时流行的自由恋爱实质是返回童年,因此无法承担中国人的现代人格;而婚姻问题的解决不仅需要自由,还需要个人主体性的完全建构。因此,孙飞宇认为,潘先生“冯小青研究”的关键意义在于对社会学视角和精神分析理论这两项全新事物的运用。延续这一思路,后续研究可以在以冯小青为代表的历史人物与文本研究及弗洛伊德的精神分析与自恋研究方面进一步深入。 接下来,孙飞宇副教授以“关于自恋的现代性研究:以潘光旦的‘冯小青研究’为起点”为题展开报告。潘光旦先生的冯小青研究首先以《冯小青考》的形态呈现于1922年,并于1927年得到进一步补充。孙飞宇指出,潘先生该研究的初衷一方面在于中国社会自古以来对女性“不谅解”的态度,另一方面在于女性不知如何解脱这一事实。因此,改造社会的两性观乃当务之急。潘先生在冯小青研究中最重要的思想资源来自英文版弗洛伊德《精神分析引论》,即第21讲“力比多的发展与性的组织”。据此,潘先生指出如下四点:第一,冯小青的症状为“影恋”,属于精神分析中神经官能症的表现,即成人后力比多向早期同性恋阶段和自恋阶段的回流;第二,冯小青对自己的自恋不无认识,但并不够深;第三,冯小青自恋症状的病源在于家世、成长与婚姻;第四,冯小青在婚姻中受到重大打击而导致力比多回流至母恋阶段,因此,其与杨夫人的关系形似同性恋,而实即婴儿期母恋的外在表达。此外,孙飞宇从潘先生关于冯小青研究的余论中发现,潘先生的研究旨趣在于以现代视角理解女性,进而理解与女性相关的社会问题。同时,潘先生在讨论婚姻问题时指出,当时流行的自由恋爱实质是返回童年,因此无法承担中国人的现代人格;而婚姻问题的解决不仅需要自由,还需要个人主体性的完全建构。因此,孙飞宇认为,潘先生“冯小青研究”的关键意义在于对社会学视角和精神分析理论这两项全新事物的运用。延续这一思路,后续研究可以在以冯小青为代表的历史人物与文本研究及弗洛伊德的精神分析与自恋研究方面进一步深入。

刘亚秋副主任带来了题为“‘自明’与‘自觉’:社会科学中的主体形象——以潘光旦《冯小青:一件影恋之研究》为起点”的报告。刘亚秋指出,潘光旦先生在新人文史观所展现的“人”的形象不仅受到生物遗传因素影响,而且受到文化遗业、平生遭际的作用,尤其体现为潘先生社会理论中的“自觉”概念。在潘先生对小青之死及其自觉程度的分析中,“自觉”包含了“自明”、“自觉”、“自制”三个维度。潘先生认为,小青关于自己的精神状态有所察觉,但由于其“旧日之瓜葛未清”,且缺乏适当的亲人和朋辈,因而并未完全“自明”,“自觉”则更为有限,最终追寻历史上具备高贵品格的“美人”而去,香消玉殒。而如何实现自明、自觉乃至自制呢?潘先生认为,关键环节在于“去蔽”,而这需要调节社会关系、发展“为己”的教育以培养个人裁节的能力,使之“学为好人”,实现与社会的平衡发展。刘亚秋认为,潘先生的人化社会学可以去科学之“蔽”、重新关注整全的人,而将潘先生的社会理想及与之相关的学科建设思想纳入当下中国社会学的建设中,正有助于“人的科学”的实现。

评议环节,吕文浩副研究员对先前报告的四篇文章作出了点评。吕文浩指出,潘光旦先生1935年接受采访时曾表示,社会学人的学科基础应力求宽广雄厚,这一观点与帕森斯有呼应之处,印证了赵立玮研究员的观点。对于陆远的报告,吕文浩点评道,在1947年的比较中,潘先生部分采用日记作为资料,费孝通先生则采用公开发表的文章,其区别仍有待商榷。对于孙飞宇的报告,吕文浩补充道,潘先生的冯小青研究不但具备理论创新,而且文献考证也很扎实。此外,关于刘亚秋副主任的研究,吕文浩认为,潘先生在冯小青研究中所探讨的“自觉”和后来谈的“自明、自强”存在一定差异,“自明”偏重于客观品性与理性上的自我认识。三者的连贯之处则在于潘先生研究中对于生物、心理因素的持久重视。 评议环节,吕文浩副研究员对先前报告的四篇文章作出了点评。吕文浩指出,潘光旦先生1935年接受采访时曾表示,社会学人的学科基础应力求宽广雄厚,这一观点与帕森斯有呼应之处,印证了赵立玮研究员的观点。对于陆远的报告,吕文浩点评道,在1947年的比较中,潘先生部分采用日记作为资料,费孝通先生则采用公开发表的文章,其区别仍有待商榷。对于孙飞宇的报告,吕文浩补充道,潘先生的冯小青研究不但具备理论创新,而且文献考证也很扎实。此外,关于刘亚秋副主任的研究,吕文浩认为,潘先生在冯小青研究中所探讨的“自觉”和后来谈的“自明、自强”存在一定差异,“自明”偏重于客观品性与理性上的自我认识。三者的连贯之处则在于潘先生研究中对于生物、心理因素的持久重视。

随后,凌鹏老师回应了刘亚秋副主任对其文章的评论。凌鹏指出,他文章中的“香草美人”恰恰是对冯小青自明、自觉的一种阻碍,而导致冯小青未能实现自明、自觉的因素则与孙飞宇副教授的报告相呼应。孙飞宇在报告中指出,潘光旦先生认为冯小青的力比多出现了回流。凌鹏进一步追问,其流向又是怎样的呢?这一流向是否会受到潘先生人文史观中所提及的“生物、际遇、文化遗业”因素的影响?凌鹏认为,对这一回流形态及其影响因素的分析,是理解精神分析的重要部分。 随后,凌鹏老师回应了刘亚秋副主任对其文章的评论。凌鹏指出,他文章中的“香草美人”恰恰是对冯小青自明、自觉的一种阻碍,而导致冯小青未能实现自明、自觉的因素则与孙飞宇副教授的报告相呼应。孙飞宇在报告中指出,潘光旦先生认为冯小青的力比多出现了回流。凌鹏进一步追问,其流向又是怎样的呢?这一流向是否会受到潘先生人文史观中所提及的“生物、际遇、文化遗业”因素的影响?凌鹏认为,对这一回流形态及其影响因素的分析,是理解精神分析的重要部分。

闻翔副教授指出,同今天的常见误解不同,潘光旦先生对美国社会学传统并非没有关注。潘先生不但在国内首开对波兰尼《大转型》的讨论,而且同帕森斯颇有共鸣。1945年至1946年,潘先生阅读哈佛大学课程方案后感叹,帕森斯在哈佛将社会学系改为社会关系系的努力,与自己在清华主持的改革是相似的,二人的关联由此可见一斑。此外,对于陆远的报告,闻翔回应道,一方面,陈达的学术不但包括人口学,而且涵盖劳工研究、移民研究、口述史及民族志等多种面向与方法,因此不仅仅是一名技术专家;另一方面,潘光旦先生与陈达先生的思想的确存在张力,但并非国家化与民间化的区别。作为清华大学社会学的前后两任掌门,二人之间的关系更多是相互欣赏、相互激励的。

本次纪念会的最后为自由讨论环节,马戎教授指出,在士大夫传续机制被根本改变的背景下,随着中国社会走到关键转折点,中国知识分子在当下的身份与地位值得认真反思。在今天重新回顾潘先生等知识分子在当年如何思考、如何保持自己的人格,对我们这一代人具有非常重要的意义。 本次纪念会的最后为自由讨论环节,马戎教授指出,在士大夫传续机制被根本改变的背景下,随着中国社会走到关键转折点,中国知识分子在当下的身份与地位值得认真反思。在今天重新回顾潘先生等知识分子在当年如何思考、如何保持自己的人格,对我们这一代人具有非常重要的意义。

渠敬东教授作总结发言。他表示,社会学从诞生之初,就致力于建立整全的学说,而反对人为设置学科边界。在学者意义上,潘光旦先生是一位真正的士人。士人首先讲求的是做人,并且要把他的学问同完整通联的人格世界联系在一起。士人所关切的正是一般意义上的“社会”与民族、边疆与九州均被容纳其中。因此,超越愈发狭隘的学科笼槛、秉承“在天地之间”的士人传统与胸怀,是今天的中国社会学尤其应该思考的问题。

|