2022年4月11日下午,“北大文研讲座”第245期在北京大学静园二院208会议室与线上平台同步举行,主题为“中国民族史诗语言学与文学研究的接口——以彝族史诗《勒俄特依》为例”。中央民族大学教授胡素华主讲,北京大学外国语学院东南亚系副教授史阳主持,北京大学外国语学院亚非系教授陈岗龙、北京大学外国语学院东南亚系教授薄文泽评议。本场讲座为“史诗遗产与文明互鉴”系列活动之一。

围绕着“中国民族史诗的语言研究——语言学与文学研究的接口”这一主题,胡素华老师以彝族史诗《勒俄特依》为例,从史诗的语言本体研究、史诗的翻译策略、考据词义中的训诂学方法、史诗的节律和韵律、史诗的隐喻与转喻等角度来探讨了语言学特别是语文学、诗学语言学、认知语言学与口头传统文学互鉴、互动的理念和方法。

一、史诗研究简史

首先,胡素华老师对史诗的学术研究史做了简要的介绍。史诗是将神话、传说、故事等诸多叙事形式融合在一起的一种叙事诗,它是一种古老的韵文体文学形式。史诗产生年代久远,规模宏大,语言形式特别,有韵有程式,适合表演。史诗的研究主要有两次大的浪潮,一是古典学派,一是文化人类学派。古典学派肇始于古典学,可以追溯到古希腊亚里士多德的诗学。古典学派以文学研究为核心,把口头的史诗和作家的作品,都当作同样的文学作品来研究。第二次浪潮是文化人类学的时期,史诗研究借鉴了人类学的田野方法和理念,但根本上还是以文学为核心、为文学而服务的。中国的史诗研究一方面关注理论构建的宏观问题,另一方面重视具体史诗的微观研究,前者包括史诗类型的研究、田野方法、传承创编形式等,后者包括具体史诗的格律、程式句法、篇章布局等。

由于史诗百科全书式的内容,其研究跟宗教、哲学、艺术等人文学科都有交叉的地方,涉及古典学、文学、人类学、民俗学、语言学等学科,故在理论和方法上一直具有跨学科的互鉴和互证的传统,特别是在语言学上,西方的古典学自始至终都在借鉴语文学(文献语言学)。语文学重视考据词义,解析诗句,总结修辞技巧和结构。中国的民族史诗研究更是离不开语言学,主要体现在三个方面:翻译、原典语言特征的研究和语言研究的理论总结。总的来说,史诗作为一种叙事诗,无论在中西方,它的研究核心都是文学,但传统的语言学即语文学一直是其重要的研究手段。

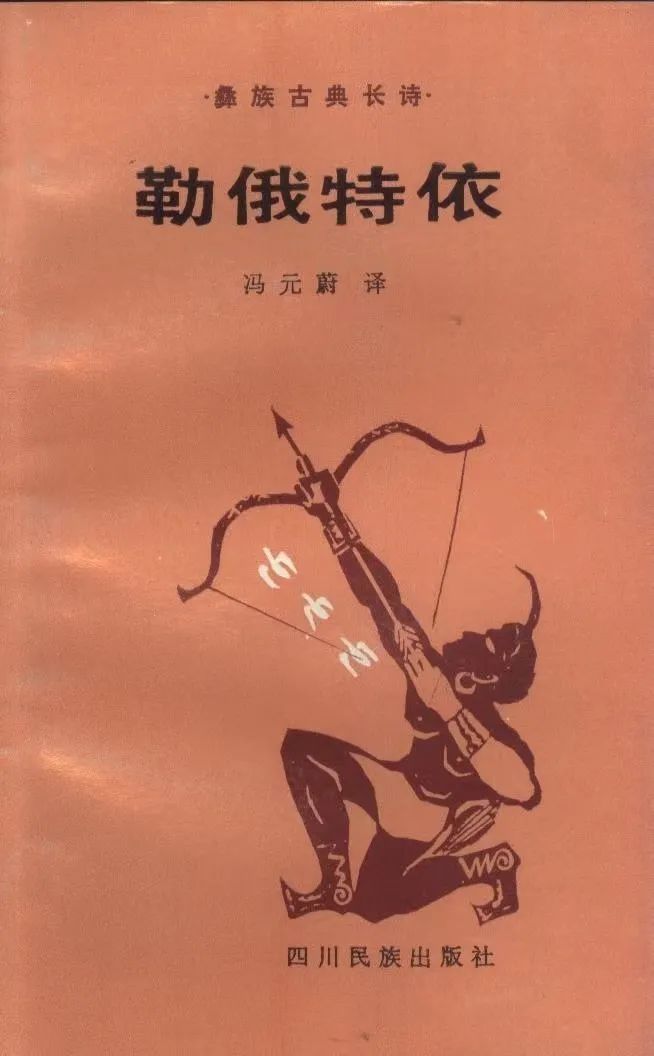

胡素华《彝族史诗〈勒俄特依〉译注及语言学研究》

中国社会科学出版社,2020年5月

二、彝族史诗《勒俄特依》的概况

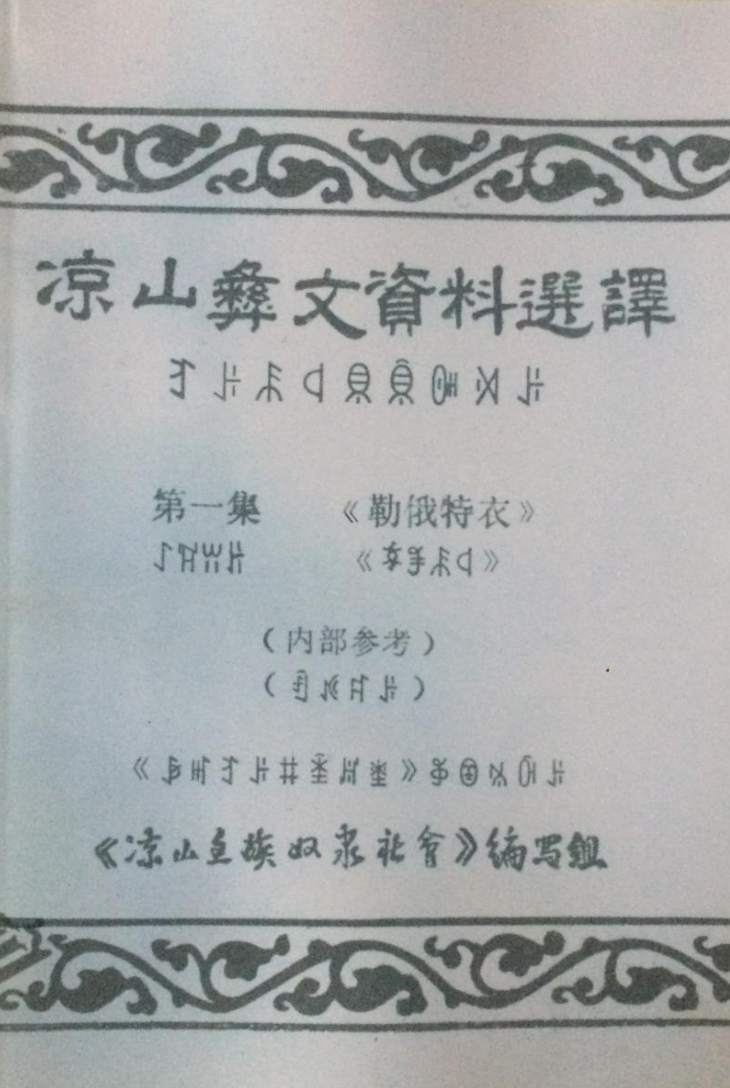

接着,胡素华老师对彝族史诗《勒俄特依》做了介绍。史诗《勒俄特依》是讲述天地万物和人类起源的口头传统和经典,内容涵盖创始史、英雄史、婚姻制度变迁史、迁徙史、部落战争和部落分化等。在民间的口传或彝文抄本有多种版本,主要差异是内容的详略。《勒俄特依》主要流传在彝语北方方言区,即四川彝族云南西北部以及贵州东北部。“勒俄特依”是彝语[n̥ɯ³³ɣo³³thɯ³¹ʑɿ³³]的音译,“勒俄”的“勒”是听闻的意思;“俄”有两种解释,一种解释为“历数”的音变,还有一种解释为满足韵律和谐的衬音音节;“特依”是经典、经书的意思。《勒俄特依》没有专职的歌手来吟诵,普通民众在仪式活动、谈话、论辩等过程中引用它,祭司(毕摩)也会在宗教仪式中引诵。《勒俄特依》是以口头传统为导向的文本,从1960年到2017年,不同时期有不同的版本。今天讨论中引用到的是1978年的版本(选编为《凉山彝文资料选译》第一辑),从时间和通行程度上来说,它可以算是一个原本(文献文本根据时间和通行的程度,文本可以分为原本、亚原本和通行本)。较其他版本而言,这个版本有不少注解,特别是关于人物和动植物的注解;另外,该版本在前言中提及,本要做国际音标和逐词对译,但由于条件未能兑现。作为语言学、彝文文献研究者后学,后辈应该完成这个先辈未竞的工作。

《凉山彝文资料选译》第一辑

三、《勒俄特依》的语言学研究

讲座第三部分,胡素华老师以《勒俄特依》为例,讨论了它的语言学研究价值及史诗语言本体研究的内容——它有诗的韵律特点,也有跟口语一致的句法和语义特点,这些特点又与现代口语又有所差异。史诗所反映出来的语法范畴(如动词的时体范畴、名词和代词的格范畴等),一些与传统文化相关的词汇,一些拟声词、摹状词,还有一些固定的构式、虚化的实词等等,都可以在《勒俄特依》里面找到。作为语言学研究的对象,这部作品具有宝贵的价值。作为例证,胡素华老师具体描述了《勒俄特依》中的八个存在动词:表示自然现象天然形成的dʑi³¹、表示较小物体的ndi⁵⁵、表示植物生长和人类扎根的dzu̠³³、表示抽象事物和融入性事物的ȵi³³、表示无生命或无知觉事物的dʐu̠³³、表示流淌状事物的ʑɿ³³、表示人和其他有生动物的dʑo³³,以及小东西粘附存在于较大物体上时使用的dʐɿ³¹。

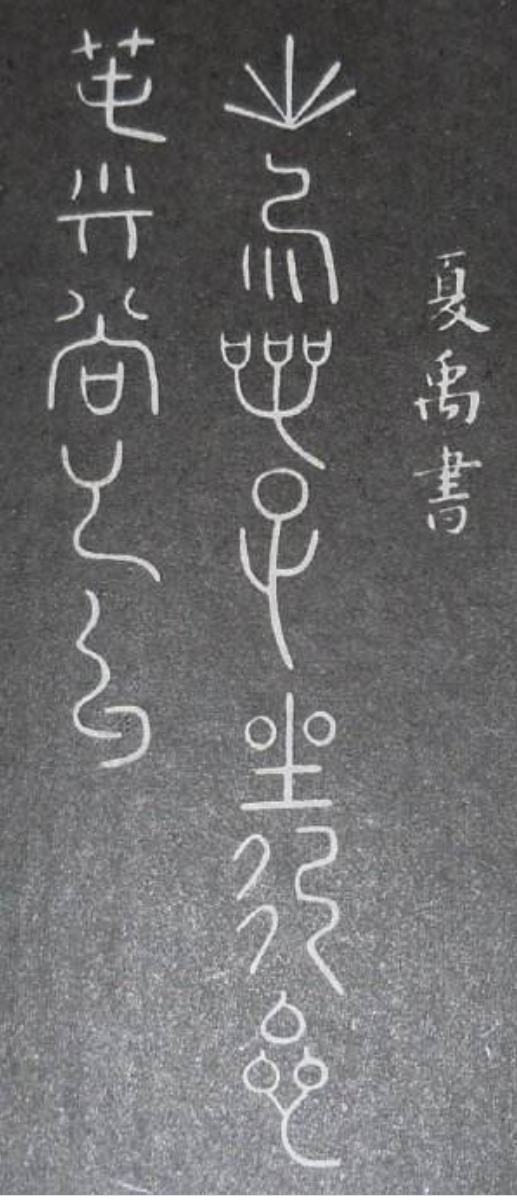

古彝文文字图集

四、《勒俄特依》的翻译

第四部分,胡素华老师通过《勒俄特依》的翻译探讨了民族史诗翻译中存在的一些问题。史诗文本在不同语言之间转换时,不可避免地会有重要的语言特点和文化信息流失。百科全书般的民族史诗是一个展现民族文化历史的宝贵材料,所以用民族志式的翻译方法和国际通用的莱比锡标注法,对其进行逐词标注音与翻译会最大限度地还原其语言、文化特点。第一、标彝文拼音。由于彝文不是望文知音的表音文字,故为便于本民族学习,注上彝文拼音。第二、断韵律词。古彝语以单音节为主,在现代彝语中双音节化,不容易断词,就以双音节的韵律词为准来断,双音节中可拆析词义的词素间用一条小短线连接;实词与语法词素或附缀词之间用双连字符来连接。第三、句译中部分地名和人名采用音译加上意译。人名和地名中常含有其特征,翻译时应体现出这种特征,同时特征已经是名称的一部分(常构成一个四音格词)。对含义不好剥离的词可以在脚注中进行说明。第五,汉语句译风格尽量保持原义,甚至是句式上的对等。史诗是百科全书般的内容,研究民族文化重要的题材,按照“诗学民族志”的原则来翻译可最大限度地贡献出内化内涵,资料性最强。翻译过程中客观存在的难点主要有三个:第一是文化词汇(如宗教仪式和生活物品)的翻译;第二是语法范畴(如时体、示证、移情自指代词等)的翻译,除了标注外,句译中要充分体现;第三就是神话或现实中动、植物名称的翻译无工具书可考。

五、《勒俄特依》的词义考据

第五部分,胡素华老师讨论了词义考据中训诂学手段的借鉴。翻译信条的“信、达、雅”首要因素便是“信”,即正确、准确之义。 中国传统的语文学训诂学是有效的方法。胡素华老师结合《勒俄特依》的研究讨论了语源研究、据古训、审文例、句法与句意互训和方言互证几个方法。据古训就是对有疑难的词,通过查阅字典、辞书以及古书的注释,以找出对于这个词的确切解释,这里她举了将kɯ³¹(ꇱ)一词的翻译过程,原来的版本译为“桐树”,后经考证,应译为“生命灵”。审文例就是审读连文、对文、俪偶、上下文、整部书的用词,结合语境进行解读,如dʑu⁵⁵(ꐧ)“社会”在不同语境中可以有“人类”“世间”“万物”“动物”等含义。句法与句意互训,训诂不仅要解释词,还要疏通句子,例如分析句子的施受事时,由于彝语有SOV和OSV两种语序,必须考虑两种语序的句法特点和语音表现以及上下文的语境。最后,还有词义要通过方言来互证。由于方言发展的不平衡性,有的保留古语多一些。学者做研究时要讲明理由,宁存疑,不强解,留待后人去判断和进一步研究。

中国传统的语文学训诂学是有效的方法。胡素华老师结合《勒俄特依》的研究讨论了语源研究、据古训、审文例、句法与句意互训和方言互证几个方法。据古训就是对有疑难的词,通过查阅字典、辞书以及古书的注释,以找出对于这个词的确切解释,这里她举了将kɯ³¹(ꇱ)一词的翻译过程,原来的版本译为“桐树”,后经考证,应译为“生命灵”。审文例就是审读连文、对文、俪偶、上下文、整部书的用词,结合语境进行解读,如dʑu⁵⁵(ꐧ)“社会”在不同语境中可以有“人类”“世间”“万物”“动物”等含义。句法与句意互训,训诂不仅要解释词,还要疏通句子,例如分析句子的施受事时,由于彝语有SOV和OSV两种语序,必须考虑两种语序的句法特点和语音表现以及上下文的语境。最后,还有词义要通过方言来互证。由于方言发展的不平衡性,有的保留古语多一些。学者做研究时要讲明理由,宁存疑,不强解,留待后人去判断和进一步研究。

六、《勒俄特依》的节律和韵律

接下来,胡素华老师讨论了史诗最突出的一个特点——节律和韵律。《勒俄特依》大多以五言为一行,一行是一个大的节律单位(大停顿),早先的手抄版本并没有按五言来断行,只是在吟诵中有停顿,在语音上表现为每个五言句首有个发语词“欸”。故五言句是“0.5节拍+2.5节拍”,即“欸”+2音节+3音节。史诗的节律在表演式和朗读式(默读式)的中不一定一致。

朗读式(默读式)的韵律结构类型与句法和语义的边界一致,具体可以有四种类型:“2音节-3音节”型(内含两个小类:{[2音节]-[1音节-2音节]}和{[2音节]-[2音节-1音节]});“3音节-2音节”型(内含两个小类:{[1音节-2音节]-[2音节]}和{[2音节-1音节]-[2音节]});“4音节-1音节”型(可分解为{[2音节-2音节]-[1音节]})和“2音节-1音节-2音节”型。关于诗句节拍和句法的关系,胡素华老师总结道:大部分的两大顿与“主题”和“述题”两部分的结构一致,非“主题-述题”结构的五言句也分为两大节律,其边界也与句法结构一致,如动补结构。

彝族史诗的韵律特征主要体现在三个方面:首先,语音上相对固定的韵律停顿和变调;其次,在构词上有双音节和四音格偏好;最后,在短语或句子层面表现为对仗,即两个短语或句子有相同数量的音偶并意偶的音节。彝语史诗由于彝语音节类型简单,只有十个单元音韵母,无复元音和辅音韵母,没有平仄、押韵的严格要求,偶有押音节(字)的情形,如开篇的“天地起源”篇。她将彝语与韵母较为复杂的苗语东部方言(35个)和粘着型的维吾尔语的诗歌押韵特点进行了粗略的比较,认为诗歌的押韵特点与语言的语音特点、语言类型都相关。

七、《勒俄特依》的隐喻与转喻

胡素华老师从认知语言学的角度探讨了《勒俄特依》中的隐喻和转喻现象。隐喻和转喻既是认知语言学中的重要概念,同时也是文学中的一种重要的修辞手法。因此,隐喻和转喻正好是认知语言学和文学研究的接口。隐喻是一种认知手段,正如认知语言学的奠基人乔治·莱考夫(George Lakoff)和马克·托内(Mark Turner)所述,诗性思维是对日常思维的扩展和精细化,隐喻不是一种文人创造的文学修辞手法,而是每一个普通人都参与创造和使用的,所以所有的语言,都离不开隐喻。隐喻与史诗学术史的概念“传统指涉性”(traditional referentiality)紧密相关,例如彝族史诗中“升起白雾”的自然景象,与生命的诞生产生了联系。这种联系不断重复,使研究者或深谙该史诗者有了相关的意象图式,自然地将它们联系起来。但“升起白雾”的自然景象,重复的频率还不高,并受语境的限制,它未形成语言的规约化(conventionalized),因此普通的语言使用者还未形成潜意识的意象图式。形成概念隐喻的系统是潜意识的、自动的,使用起来毫不费力。例如,“黑”“白”的隐喻在彝族认知和语言中产生了意象图式和规约化。《勒俄特依》中“白色”有“轻微、不严重”的含义,“黑色”有“严重的”含义。

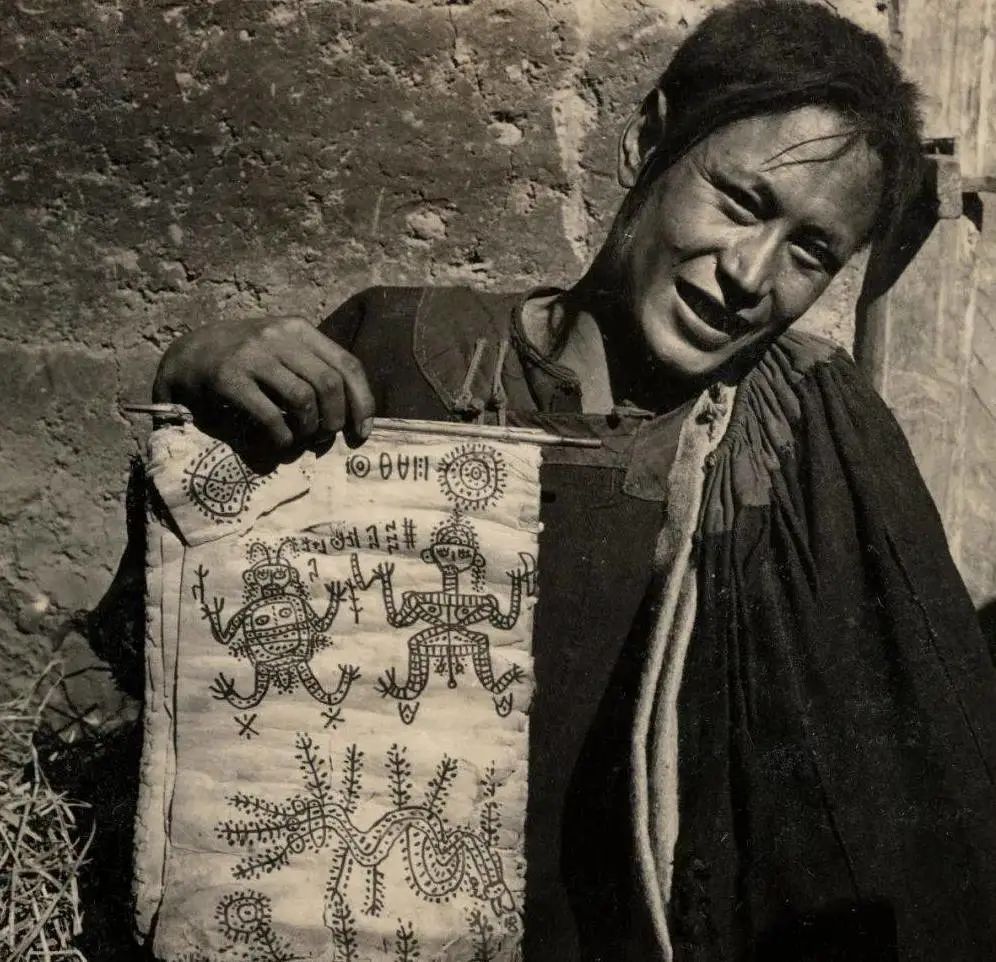

彝族的经书

庄学本摄,1934-1942年

转喻,也是一种修辞格,也称作“借代”。它具有一种指代功能,允许我们用一种实体代替另一实体。转喻也是一个概念域向另一个概念(目标域)的映射,源域和目标域之间有语用功能联系,且不涉及跨域映射。如彝族史诗中的“乌鸦吸烟雾”中的“烟雾”指代“火葬地的雾”,进一步可隐喻为“不洁之物”。由此可见,认知诗学系统的理论可以促进史诗的诗学研究。

彝族火葬仪式

庄学本摄,1934-1942年

火葬时家属在旁哀歌

庄学本摄,1934-1942年

最后,胡素华老师作了总结。语言学重在研究语言的系统结构及演变规律,追求客观性、证据性,是可验证的严密科学。文学研究重在分析和体验,体现了鲜明的社会科学特性。通过语言对文学进行研究会更加客观,更能揭示出根本的问题。将语言学作为他山之石,可以“攻玉”,推进文学研究的深度——只有研究了原(典)语言,才能触及史诗的本质特征。语言学是科学,其理论方法是有力的工具;古籍文献是材料、是证据;文学是艺术,是语言的巧妙运用,反过来也是语言学研究的材料。大文科间是触类旁通的,互不了解会形成壁垒。中国传统的训诂学、西方传统的语文学、现代语言学理论、史诗学也都是相通的。希望通过不同民族史诗的不同方法的研究,做到文明互鉴、,做到学科互鉴。

评议环节

线下会议现场

评议阶段,史阳老师首先就自己研究中遇到的问题向胡素华老师请教。在翻译文学作品时,如果使用五行注释,对原文逐字分析,得到的译文没法面向一般读者;如果考虑到一般读者,使用易于理解和接受的翻译法,又不可避免地丢失部分原文的语言信息。那么在做史诗翻译时,如何兼顾翻译的学术性和传播性呢?胡素华老师认为,对于不同的题材可以有不同的应对办法。例如在翻译情诗等注重比喻、言辞优美的文学作品时,可以更注重译文的可读性。而像史诗的翻译则更注重文化内涵的保留,做五行标注,同时放弃一些译文的文学优美性。因此,译文的用途和翻译的目的是很重要的,这将决定在翻译过程中采用何种策略。

薄文泽老师表示,胡素华老师的观点非常有新意,在研究和分析上下了很深的功夫,非常值得我们学习和借鉴,并进一步谈到了彝文文献的研究史。他谈到:首先,彝语的研究在我们中国少数民族研究中起步非常早,起点非常高。 第一部彝文文献,是由著名的地质学家丁文江整理的。最早的彝语研究学者如马学良、袁家骅等,都是语言学界的顶尖人物,这些学者都特别重视语言材料和文献材料的结合。这一研究传统在胡素华老师的研究中得到充分的呈现,令人叹服。其次,胡素华老师的研究充分体现出了本民族学者身上那种人文关怀。胡素华老师经过多年的语言学研究方法的训练和对现代语言学理论的掌握,把作为本民族学者的长处发挥出来,将民族史诗文化介绍给大家。第三点就是,现代语言学与古典语文学的结合。胡素华老师的讲座特别提到了《勒俄特依》史诗的使用场合,在特定场合表达特定的心情。正如左传里边提到国家的使节互相交流的时候,是用诗经来交流的,例如“氓之蚩蚩,抱布贸丝”在外交上表达的意思是,“我非常诚恳,以我这些不太上档次的东西来向你来表达我的诚意”。所以,《勒俄特依》史诗体现出,在我们这个土地上,人们有共同的世界观和方法论。把现代语言学的研究成果和研究理念,跟古典语文学的研究方法有机地结合起来,用到史诗的研究上,非常值得借鉴。最后,胡素华老师使用的莱比锡标注法,能够直观地记录下研究者对文本的解读过程,甚至包括解读过程中的错误也一并展现出来,而不是把自己的理解直接强加给读者。以上四点都是值得我们学习的。

第一部彝文文献,是由著名的地质学家丁文江整理的。最早的彝语研究学者如马学良、袁家骅等,都是语言学界的顶尖人物,这些学者都特别重视语言材料和文献材料的结合。这一研究传统在胡素华老师的研究中得到充分的呈现,令人叹服。其次,胡素华老师的研究充分体现出了本民族学者身上那种人文关怀。胡素华老师经过多年的语言学研究方法的训练和对现代语言学理论的掌握,把作为本民族学者的长处发挥出来,将民族史诗文化介绍给大家。第三点就是,现代语言学与古典语文学的结合。胡素华老师的讲座特别提到了《勒俄特依》史诗的使用场合,在特定场合表达特定的心情。正如左传里边提到国家的使节互相交流的时候,是用诗经来交流的,例如“氓之蚩蚩,抱布贸丝”在外交上表达的意思是,“我非常诚恳,以我这些不太上档次的东西来向你来表达我的诚意”。所以,《勒俄特依》史诗体现出,在我们这个土地上,人们有共同的世界观和方法论。把现代语言学的研究成果和研究理念,跟古典语文学的研究方法有机地结合起来,用到史诗的研究上,非常值得借鉴。最后,胡素华老师使用的莱比锡标注法,能够直观地记录下研究者对文本的解读过程,甚至包括解读过程中的错误也一并展现出来,而不是把自己的理解直接强加给读者。以上四点都是值得我们学习的。

陈岗龙老师认为,胡素华老师的彝语史诗研究是国内少数民族史诗语言学研究的一个前沿研究。她将语言学和文学相结合,是一个“大文科”背景下相互借鉴的好榜样。做文学研究,要同时深入语言学的考察,才能加深我们对文学传统的理解和研究,因为文学研究首先要对文学文本做到足够的理解,而有些文学研究只关注译本、不深入理解原(典)语言,这是不够的。胡素华老师通过精细准确的注释,将原文的信息展现出来,帮助读者正确地掌握史诗文本原意,这一点非常重要。在译注的过程中,胡素华老师注重将作为中国传统国学的重要方法的训诂学,与现代语言学和语文学结合,因此能准确理解和把握原文。在准确把握原文的基础上,最后能够上升到哲学层面的研究,整体过渡得非常好。第二点,胡素华老师用国际音标做注释,很好地保留了语言的特征。很多材料在不同的方言地区流传,如果只记录和研究书面语,很难把握全貌。通过国际音标来记录,学者们能够得到语言的更多信息,了解口头和书面之间的差异。史诗在语言上是存古的,很多语言现象在现代语言中已经没有了。所以在做史诗研究的时候,不仅要能理解原文,最好还能够记录下传唱的语音信息,包括不同方言区的语音原貌。胡素华老师的记录和标注都是扎实可靠的,甚至可以作为民间文学研究的模板。

胡素华老师最后对研究生们表达了期望:“小问题,大文章”,她希望学子们不做大而空泛的研究,若能细致地研究一个词、一个物件,就能写出一篇出色的论文,就是站在前人的肩上往前进了一小步,在传承和吸收前人的研究成果的同时要具有批判性思维。最后她说明,本讲座旨在探讨史诗研究中的语言学方法,未对每一个专题进行深入的讨论,只是开了一扇窗,希望越来越多的青年学者们加入史诗及其他题材的民族语言和文学研究的队伍中来。