2022年5月22日下午,“山水世界”系列活动之二,“北大文研论坛”第161期在线举行,主题为“山水家园:生活世界中的天人之际”。北京大学社会学系教授王铭铭作引言,北京大学历史学系教授赵世瑜,北京大学社会学系副教授孙飞宇,北京大学考古文博学院副教授田天,文研院邀访学者、中国农业大学社会学系教授赵丙祥,中国社会科学院民族学与人类学研究所副研究员舒瑜,中国社会科学院民族学与人类学研究所助理研究员翟淑平与谈。

王铭铭老师首先介绍了本次论坛的主题。在中国,“山水”既是“雅文化”诉诸的境界,又内在于生民的生活世界。本次论坛“山水家园”的主题可能会让人联想到住在西南群山上的山人和东南沿海的船民,但我们想讨论的其实不是这些,而是一些更有广泛意义的东西——一种混融了“物”和“神”的广义人文关系。葛兰言认为在王侯体制建立前,中国人不仅生活在家和村社中,还生活在由村社与村社之间的山水以及与山水共生的生灵组成的共同体中。钱穆先生也认为中国社会除了城市、乡村,还有山林和江湖。然而,长期以来,社会科学对人、物、神混融的更大共同体的探讨一直不够。有鉴于此,本次论坛希望通过邀请来自现象学社会学、考古学、民俗学、人类学、历史学诸领域的六位学者,围绕生活世界概念及大小传统和民族区域中的山水“经验”展开讨论。

社树、水口与坟山

生活世界中的家园山水

主题报告环节,赵世瑜老师以“社树、水口与坟山:生活世界中的家园山水——以中国传统乡村为例”为题首个发言。赵世瑜老师表示,他注意到文研院此前已开展的“山水”主题相关活动大多邀请文学、哲学和艺术史领域学者,讨论的是士大夫精神世界中的“山水”。赵世瑜老师认为,士大夫的“雅文化”之外,普通人的生活世界中也有自己的家园山水,且二者都可回到具体的历史变迁中加以理解。

比如,“小桥流水”这一文学意象通常和江南联系在一起,但其实早期并非如此。五代到宋初,“小桥流水”在文学作品中大量涌现。周末宋初诗人刘兼“小桥流水接平沙,何处行云不在家”一句描写的是荣州(今四川荣县),苏轼也曾用“小桥流水”描述黄州。甚至直到明清,江南文人画中也很少有以小桥流水为题的画作。赵世瑜老师认为,“小桥流水”从泛指到专属江南的变迁,背后是中古以来不同地区环境及聚落形态的变迁。中古时期,开发较早的地区形成小桥流水的场景,而当时南方许多地区还是烟波浩渺。但随着时间推移,农田、建筑、道路所占面积逐渐扩大,水域越来越小,曾被诗人描写的小桥流水场景已然消失;而江南水域日渐缩小,形成市镇那样的密集聚落,于是逐渐独占了“小桥流水”的意象。

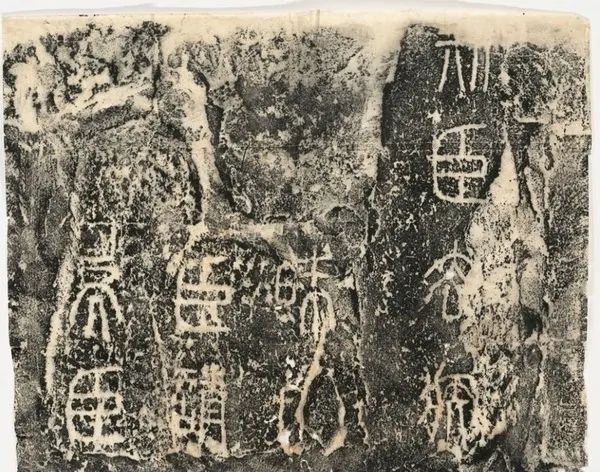

陕西周原遗址残存的亚字形社主石基座

由此,赵世瑜老师强调,要在人们的生活世界里寻找和理解山水传统。在中国的许多传统乡村,“社树”、“水口”和“坟山”是乡民“家园山水”的三种典型的景观形态。今天谈起“社”,人们往往会想到庙的形态,其实上古的“社”往往就是一棵树或一块大石头。无论是桑林祈雨的传说,还是《周礼》中的“二十五家为社,各树其土所宜之木”,都说明“社树”是从上古延续至今的聚落标志。随后赵世瑜老师展示了酒泉丁家闸魏晋5号墓壁画和自己在闽北、山西太原、广东顺德等地拍摄的社与“社树”照片。他表示,社与社树在几千年来一直是定居的象征。“水口”既是内外区隔的标志,也是内外联通的通道。劳格文在《中国乡村与墟镇神圣空间的建构》中详细描写了宁都县东龙村和绩溪县竹里村的水口,以及当地围绕水口、水口庙的一系列仪式。赵世瑜老师也曾在浙江金华陶村、大理剑川沙溪等许多地方看到过水口庙。“坟山”狭义指某个坟头,广义指家族或村落坟地所在的山。在南方各地发现的族谱和契约中,与坟山相关的内容往往占了很大篇幅,这既是由于坟山与风水相连,也和山林产权长期难以确定有关。

社树

最后,赵世瑜老师总结道,社与社树是人定居的证据,是聚落的象征;水口是区分内外的标志和联通内外的通道;坟山则是保持祖先与后裔子孙联系的标识,为子孙的生存提供了合法性。它们都是居民生活世界的重要组成部分,通过各种祭祀仪式表达出来,可以说是一种“社会-天人”关系的景观表征。围绕这三种村落景观,人们每年都有许多集体活动和个人行为,只有理解了这些活动和行为,才能理解中国社会。

水口

国主山川:东周与秦的山川祭祀

田天老师报告的题目是“国主山川:东周与秦的山川祭祀”。报告提出,国家祭祀中山川祭祀的传统极长,最为人所知的“五岳四渎”至今仍被认为是国家的象征。从先秦到五岳四渎祭祀成立的武帝时代,山川祭祀的发展更为复杂,可以略作梳理。

西岳庙

摄于2010年

东周国家的祀典中已有“望”祭,祭祀对象即国内名山大川。首先,“望”是一国最明确的地理标识,只有君主有权行“望”祭。重要山川因此成为国家的代表。山崩川竭,是国家将亡的预兆。国家被兼并,对诸“望”的祭祀,也将移交到征服者手中。在这一认识的基础上,山川祭祀还有识别真正统治者的功用。比如,《左传》记载昭公二十四年王子朝一度占领了成周,他用宫中宝珪祭祀黄河,却未被河神接受。宝珪浮出于水上,为津人所得。

作为第一个统一王朝,秦王朝的山川祭祀又不同于前代。秦始皇从天下山川中选出“名山大川”若干,分为“崤以东”和“华以西”两个部分。“华以西”名山大川或许原即秦国之“望”。“崤以东”山川则应是始皇从被征服的国家的“望”中挑选、重组而成。

众所周知,秦始皇东巡与对东方的控制有关。同时,东巡的目的之一就是封禅。巡游中,始皇不断对东方山川进行祭祀。被征服者的神进入征服者的神谱,这在宗教传播的历史上反复发生,并不鲜见。可为对照的是,秦始皇在咸阳建筑六国风格的宫室,将异国宫室作为战利品,展示在首都近旁。然而,山川与山川之神不可迁移。始皇必亲至于神祠所在,作为新的统治者,祭祀护佑着原来属于东方的神明。田天认为,尽人皆知的山川刻辞,是政治宣言与自然景观的结合,似乎应看作是秦始皇的发明。

秦始皇泰山刻石

《史记·秦始皇本纪》记述始皇二十八年东巡过湘山时逢大风,不得渡水,于是他勃然大怒,征发刑徒三千人“皆伐湘山树,赭其山”。最近刊布的岳麓秦简中有一道始皇二十六年的诏书,记录秦始皇登临湘山,见树木丰美,当场下令要求保护湘山、屏山与骆翠山。这两条记载看似矛盾却都着落于湘山上的树木。推想当时情景,皇帝带着他的随从来到湘山后,即宣布封禁。湘山的祭祀方式与管理方式都不复其旧,当地人熟悉的湘山不能再随意进入。《史记》的描述,更像是当地人对始皇“封刊”之举的理解——新统一天下的皇帝将他的权威加诸本地的山川之神,是胜利者在高声宣告所有权。

始皇东巡路上串联的祭祀活动,与帝国威权的建立咬合之深,在古代中国也洵非常事。安顿诸神所在,是建立统一国家过程中的一部分。在报告最后,田天老师补充道,山川绝不仅是与权力相关的符号,而是一个极具包容性的空间。至于山川与山川祭祀其他的内涵,可留待日后再做讨论。

生活世界视野中的山水

第三位发言的孙飞宇老师以“生活世界视野中的山水”为题,从现象学社会学角度切入“山水家园”的讨论。报告伊始,孙飞宇老师回顾了自己在中国和北美观看风景的生活经验。作为一个中国人,在中国观赏风景的时候,必定会具有相应的文化意义感受,比如在泰山想到“岱宗夫如何”,在黄河想到“黄河之水天上来”等等。哪怕不具备相应的历史和文学知识,一名在中国文化中成长起来的观者在心里面的感慨往往也非常浓厚。但是在北美观看风景的感受却大不相同,原因在于风景并未进入到文化的积淀之中并且体现在个体的生命之中,所以优美的风景往往并无法唤起在文化意义上的感受,或者只会增加“去国怀乡”的思绪。孙飞宇老师认为,这种观看风景的体验与唐君毅先生1958年在海外华侨大规模归化等特殊背景下所发出的“如一园中大树之崩倒,而花果飘零,遂随风吹散”的感慨有相通之处。

黄河

孙飞宇老师接下来借助于舒茨的“陌生人”与“归家者”等论文中所提出的分析视角,从现象学还原的角度,对上述经验做出了分析。舒茨曾用“陌生人”描述二战期间的流亡移民,认为他们代表了“处于我们这个时代和文明之中的、正试图得到他正在接近的社会群体的永久性承认,或者说至少是试图得到这种群体容忍的成年人个体”。与之相对,“在家者”则将关于所在之“家”(生活世界)的知识所具有的结构视作理所当然。在家者不会意识到这些知识彼此具有关联性,甚至不会意识到其中的模糊性和矛盾性,而是会将其视为彼此连贯通畅和有着清晰逻辑的知识,而与之相比,陌生人则会出于对在家者世界的新奇而有更多的发现。

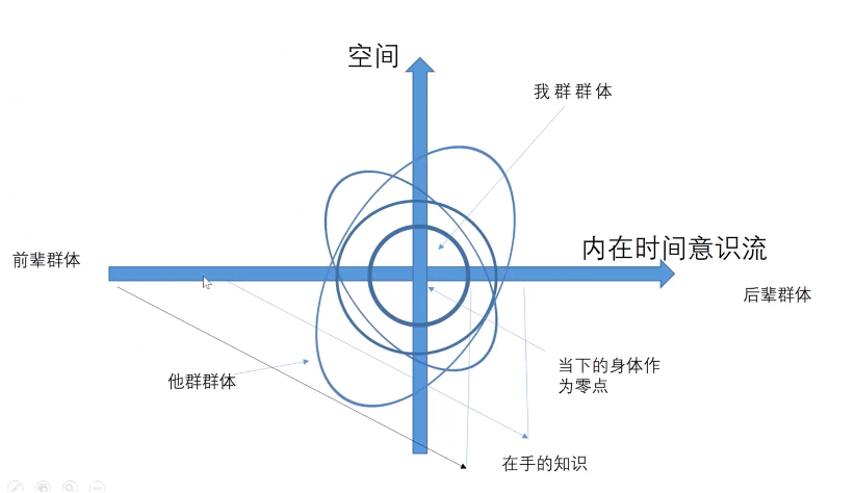

舒茨意义上的生活世界释图

孙飞宇老师绘制

孙飞宇老师表示,舒茨的讨论是以胡塞尔以来现象学关于“生活世界”的总体观点为前提的。胡塞尔对生活世界的理解来自于对近现代科学世界的反思——“伽利略那里就已经开始以奠基于数学中的观念性的世界来偷偷地替代那个唯一现实的世界,即我们的日常生活世界”。胡塞尔认为科学的世界尽管扎根于欧洲人的生活世界,但却偷偷取代了后者,同时反过来在自己的内在逻辑发展中遗忘了生活世界。因此在现象学看来,现代性就是不断去掉生活世界,尤其是沉淀其中的历史性的过程。孙飞宇老师借用了舒茨在对“堂·吉诃德”这部小说的研究中所分析的堂·吉诃德在埃布罗河的冒险故事,来佐证了胡塞尔对欧洲科学的分析。随后,孙飞宇老师使用一个图示,表明了舒茨详细讨论的生活世界的结构,并且强调这个图示只是一个静态的、个体的图示。而在舒茨那里,这个图示是发生在内在时间意识流的每一个当下的动态过程,而且是在我群群体的意义上所有人都具有的,所以应该是一个群像。

随后,孙飞宇老师介绍了在现象学发展的历史中,海德格尔和梅洛-庞蒂所发展的对生活世界的现象学分析。海德格尔对于“世界”与“共在”的强调,发展了生活世界的存在论面向。孙老师借用了海德格尔对于“一张桌子”的生活世界分析来表明这一从胡塞尔到海德格尔的发展。在海德格尔那里,一个处于“上手状态”的桌子同时是一个与世界共在的桌子。梅洛-庞蒂进一步发展了这个思路,作为法国现象学传统的一个重要组成部分,他强调了人的实质在于他的不足,强调人应从自身之中出来,进入一个与他人和世界共为一体的状态。世界不再是与人相对的客体,而就是人的世界的一部分。“人的实质在于他所处的世界”。

金 武元直《赤壁图》(局部)

根据苏轼名篇《赤壁赋》绘制

在经过了对于这个现象学传统的梳理之后,孙飞宇老师回到了前述两种观看山水的经验和唐君毅先生“花果飘零”的说法。他认为,这一经验还可以被视为“现代性”经验。“流亡者”、“陌生人”和无法归家的“归家者”同样是当今中国社会在重大变化过程中的普遍感受和经验。今天,即使是一直生活在中国、在中国文化中成长起来的人,也会由于急剧而巨大的社会变迁而越来越不像“在家者”,反而更接近“作为流亡者的现代人”了。与这种生存体验相对应的是普遍存在的焦虑、自恋和意义缺失等现代个体主义的常见现象。对于此种不断清除历史的现代性以及相应的现代性疾病,我们亟需在中国的语境下重建逐渐失落的“山水家园”,以找到属于中国人自己回应现代性的道路。

山水世界的社会学底蕴

“家”的社会生活及其超越性

第四位发言人赵丙祥老师报告的主题是“山水世界的社会学底蕴:‘家’的社会生活及其超越性”。赵丙祥老师首先展示了本学期在文研院做邀访学者期间拍摄的几张照片:二院门外、门内的树和山石景观,再往里,内院是保洁阿姨在石台里种的小葱、韭菜、黄瓜、豆苗。在赵丙祥老师看来,文研院的这种空间格局是可以在中国日常生活中随时随地看到的家宅生活结构,也就是“山-田-村”格局的一种典型体现。正是这些体现在我们每个人生活中的“山水”,自公元前开始,已经为后来兴起的“山水画”等高雅艺术形式奠定了一层深厚的社会学底蕴。这正是法国社会学家、汉学家葛兰言在其一系列中国古史研究中所说的基本结构。本次报告中,赵丙祥老师希望通过几个方面尝试挖掘中国山水艺术的社会学根基。

文研院

赵丙祥老师首先提出了一种“山水”与“家”相互转化的总体图式:“家(作为祖先与神之庙)—朝圣—庙(‘山’作为神的‘家’)”和“庙—降神—家”。在华北许多地区,民居有在正房房脊的正中部位建太公楼的习俗,内置姜太公像,意即所有房子都是姜太公的庙。另一方面,无论传说还是实际建造,中国几乎所有名山之上都有庙,庙也一定是某个主神的“家”。比如说,一个富有代表性的传说是碧霞元君和佛祖争泰山金顶为家。朝圣和降神两个看似相反的过程,实际上是同一种相辅相成的结构:“家”某种意义上一定是“庙”,“庙”也一定是某种“家”。

其次,从社会生活和家宅架构角度看,“山水”已经深入渗透到中国家庭生活的每个角落。例如,华北地区的家宅,两边的墙称“屋山”、“山墙”,许多地区在新年时贴春联,往往也在大门外、前排屋后贴“开门见山”,诸如此类。最典型的是在家门口或路口立“泰山石敢当”。由此可以解释,在华北地区的许多家宅习俗背后,是一个长远而深厚的文明史过。换言之,这是一个“层累”的历史结果。“泰山石敢当”,从文明过程的眼光观之,实际上是将“五岳”体系以微缩的手法,挪移到村庄和家宅,它是一种微观的、减省的岳镇系统。

太公楼

这种家宅“远”处的山岳和“上”方的姜太公形成了一种呼应。太公时华北民众最熟悉的“武圣”和“隐士”,其出山、隐居(渭水)、然后为帝王之师的故事,经由小说、戏曲、年画等艺术形式,而为一般民众所熟悉。这种结构又与家宅内部和下方的居住空间系统形成了一种对照,在后一种空间中,是以周公故事为代表的“血亲”系统。在这一方面,华北地区的“周公—桃花女”故事是特别典型的,它实际上是以一种反常的“婚礼”形式,呈现了一个“周公制礼”的民间版本。华北地区民居“四架三间”的最典型架构模式也有周公制礼的影子:中间是祖先,两边按照类似于“昭穆”的次序安排居住格局。比如,如果长子住东边第一间房,次子则住西边第一间房,第三子住东边第二间房,以此类推。

因此,太公(上方)和泰山(远处)代表了“姻亲”系统的一端,而周公—桃花女故事代表了“血亲”系统的一端。这两个系统既是山水世界和社会生活的典型代表,也是依靠这两种系统之间的总体关系图式才有其各自的意义。

赵丙祥老师收藏的山东潍坊年画

随后,赵丙祥老师分析了《耕织图》和民间年画中的“山水”。以康熙和雍正时期的耕织图为例,其基本构图没有不同,但关键差别是雍正让画师严格按照自己的长相创作其中的“家主”形象(有时候是祖父,有时候是父亲)。这是一种很了不起的创举,这种观念和手法后来也被他的儿子乾隆皇帝继承下来。雍正皇帝一定要让自己的形象进入画中。《耕织图》由宫廷颁行各地,皇权形象及其背后的意义也传遍全国,进一步下沉到民间社会,形成了我们在今天还能看到的年画主旨。在这个意义上,所谓“民间年画”,是不能用“民间”两个字来概括的,它是用一种独特的方式呈现“历史”的和“上下”的过程。我们能够看到,确实有一种总体的图式在那里。

最后,赵丙祥老师总结道,民间年画中蕴含了丰富世界,无论是皇权与绅权问题,还是社会经济史问题,在里面可以发现一些有趣的线索。郑振满老师的 “从民俗研究历史”,是一个非常有深意的讲法。如果说,山水艺术确实是中国艺术的最高体现之一,那么,它一定有一种深厚的历史学和社会学意义上的土壤。也就是说,在那些看起来最“土”、最“俗”的社会生活和民间艺术中,有一种共通的东西——这构成了山水艺术发达的美学和社会学基础。或许正是这些无法载入社会史、艺术史的风俗,构成了中国文明发达的山水艺术根基,也就是一种“社会学底蕴”。

山水中的家园

云南鸡足山下的生活世界

下一位发言的是舒瑜老师,她报告的题目是“山水中的家园:云南鸡足山下的生活世界”。舒瑜老师从鸡足山的圣迹“华首门”讲起,鸡足山顶峰之下的崖壁上有一道天然形成的“石门”,被称为“华首门”,当地人更多称其为“石门”。“华首门”的说法来自佛教世界,意即此门是佛陀的大弟子迦叶尊者守衣待弥勒出世之门。“石门”则体现了道教的洞天思想,当地人认为石门通向仙人居住的世界。“华首门”不仅是佛教、道教在鸡足山交融的缩影,也是理解整个鸡足山生活世界的关键。

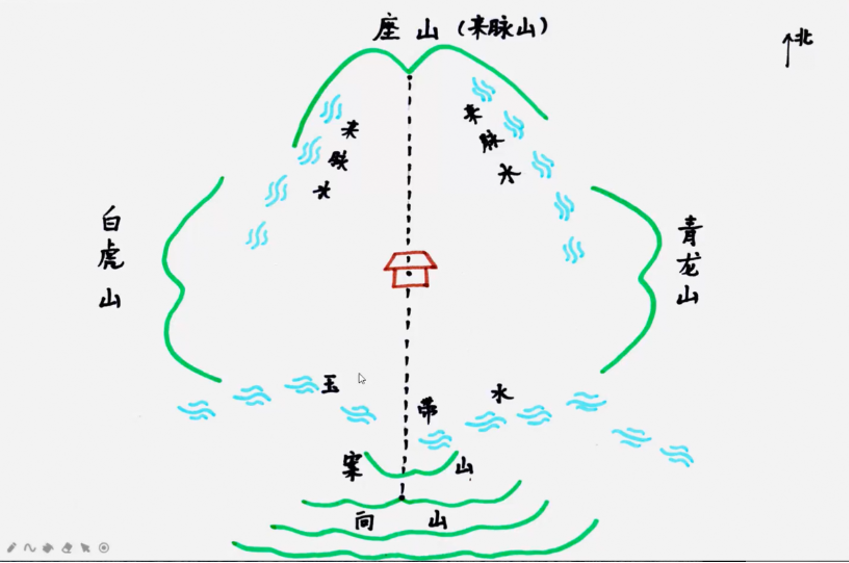

接下来,舒瑜老师进入鸡足山的山水总势中。对当地村民来说,“鸡足山”只是周围众山中的一座。在当地山水开辟的宇宙论中,山水的形成与“搬山堵海”的传说有关。鸡足山的形势则是“金鸡择址”留下的印记。鸡足山下的村民认为,家宅的“风水”与山水形势密切相关,其来脉由金顶发源,顺山形有三条总脉流下,每条总脉又有若干支脉。每个支脉落定的地方被称为“坐脉之处”,当地人认为这是修建寺庙和村落的好地点。舒瑜老师研究的沙址村就位于其中一个坐脉。村内每个家宅的选址也与山水地形紧密相关。具体而言,家屋北侧之山是座山,东侧山为掌管男性后嗣发旺的青龙山,西侧山为掌管女性后嗣发旺的白虎山。家宅南面所对之山称为向山和案山,案山之前的水叫玉带水。当地人讲“穷山富水”,要有山水环抱,风水才好。家宅、坟地、寺院选址的原理都是一样的。

鸡足山沙址村家宅风水的示意图

舒瑜老师绘制

家屋之外是田园,田园之外是山林。在山林之中生活着许多生灵,其中最有代表性的是灵猴,早期其生活区域与村落有距离,如今因旅游开发而被吸引下山。当地也有部分村民以采草药为生,这些中药材被认为凝结着山林的灵气,成为鸡足山的特产兜售给游客。

物之外,鸡足山下还有两个庙:大庙和二庙。粗略地说,大庙管“死”、二庙管“生”。大庙是山下11个自然村共同的本主庙,人去世后,家人要到大庙“报丧”。二庙里有管生育的神灵,村民会到二庙求子。二庙实际上是沙址村的本主庙。当地人认为掌管死亡的大王会在人弥留之际将灵魂抓走捆在正殿的中柱上,所以在下葬完成后一定要去大庙磕平安头,举行送魂仪式,亡灵才能够投生。送魂路线由大庙开始,先到山脚的送魂台,再沿山脚向山顶,当地人认为灵魂会从“华首门”进去。也就是说,华首门是当地人死后的归处。同时,华首门前的太子阁,被认为是求子最灵验的地方,当地流行在华首门前“打太子”求子的习俗。通过二楼的窗口向太子阁内投掷硬币,若能击中太子像便被认为得到神灵保佑可以求得儿子。此外,每年农历二月初八,当地人会举办迎佛仪式,按惯例由新婚男性抬轿将“太子”像从九莲寺接到村中供奉三天,这是一个充满生命感的仪式。

鸡足山华首门

在较详细地描述完鸡足山生活世界的诸方面后,舒瑜老师总结说,山水是鸡足山人生活世界的组成部分。他们在山水的关系格局中定位自身。家屋—田园—山林构成生活世界的不同层次,除了人之外,不同的物(植物、动物)、神共同编织着这个生活世界的图景,构成广义的人文关系。在宇宙观层面,山维系着生死两端,它既是死后归往的魂山,也是孕育生命的“子宫”。华首门就是生死之门。总之,山水缠绕在人的生命历程中,甚至本身就构成生命的组成部分。山水的意义是在生活世界中生成的。

山水间的自我消融

藏族的生命-宇宙观

最后发言的是翟淑平老师,她同样基于自己的田野经历进行报告,题目是“山水间的自我消融——藏族的生命-宇宙观”。加达村位于四川阿坝州马尔康市,因修水库需要整村迁徙。在调查中,许多当地人让她关注一个名为“却德伍”的佛塔。“却德伍”位于两河交口,是周围九个村子共同的公共空间。传说一位掘藏师因梦境行至此地,听到水中传来玛哈嘎拉心咒,遂发愿修建此塔。翟淑平老师认为,如今这座由水而生的佛塔将被水终结,也可称是一种“生命轮回”。不过水的意义已经发生根本性变化,从神圣的、具有本体意义的水,变成了作为一种可被利用的资源之水。

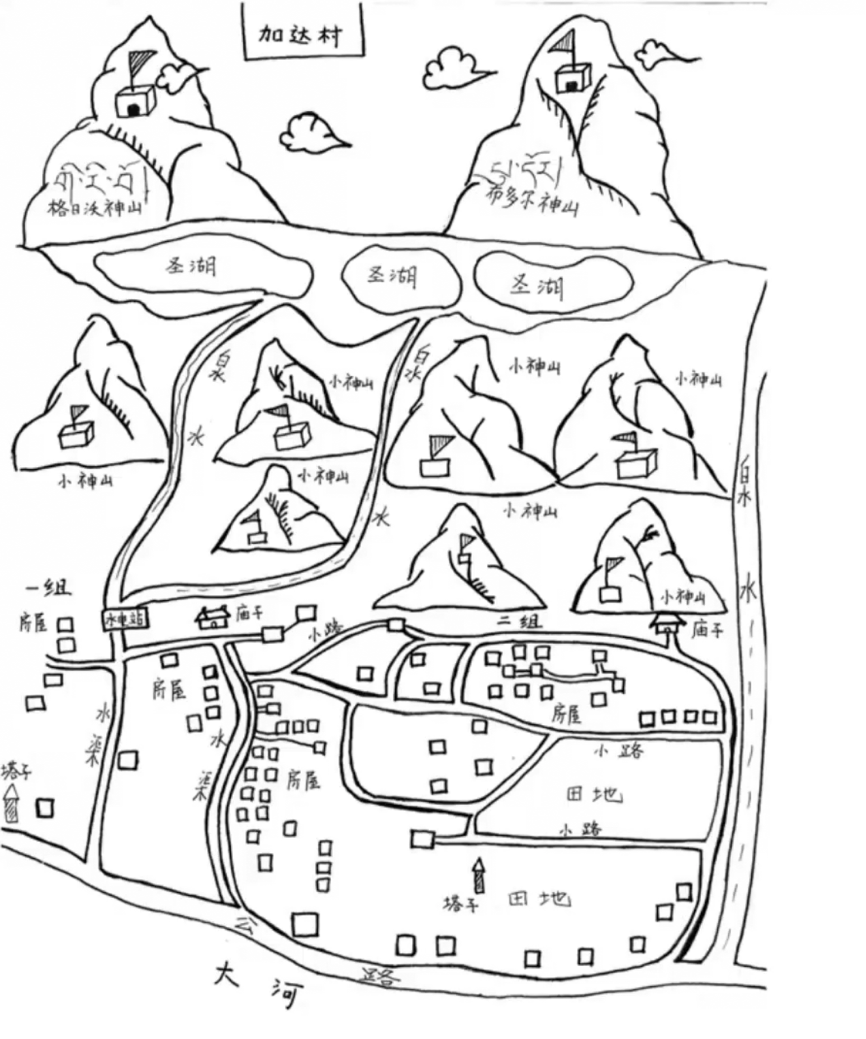

“却德伍”佛塔只是加达村山水故事中的一个切口,故事的整个图景比佛塔由水而生的片段更加丰富。起初想搞清加达村空间位置时,翟淑平老师曾拜托一位村民帮忙绘制地图。没想到村民很自然熟稔地从几朵白云和两座神山开始画起,随后画出了一幅天、地、人连通的完整图景。加达村的日常生活依赖于山水系统,除了生计,他们精神生活的很大一部分也在山水中获得意义。比如日常的神山祭祀中,80户人家井然有序地分配任务、规划路线,诸如何种植物可以用来祭山、何种不可以都有详细规定。

在村民帮助下,翟淑平老师绘制了加达村地图

他们也认为村落整体的性格会向神山的性格靠拢。比如他们最大的两座神山之一的布罗尔多神山脾气很大,加达人认为自己的性格受其影响,是整个乡里最难说话、心最齐的村。为了说明神山脾气有多么暴躁,村民还讲述了一个神山对采取恶毒狩猎方法的猎人进行诅咒的故事。翟淑平老师强调,加达人与神山并非依附关系,即不是人对山的单向崇拜。如果整年都勤勉祭祀,但神山却未给他们带来风调雨顺,那么他们就可以骂神山,甚至可以用刀、剑象征性地打神山。不仅是山,加达人也相信水中住着神灵。除了有比如不可污染水源之类的禁忌,他们在长期干旱时还会通过“砸海”来责骂水并祈雨,即向水中扔大石块甚至是炸药,并且认为声音越大效果越好。他们还会认为不同水的性格不同,比如其中一个黑色的湖脾气非常暴躁,因此无论如何也不敢用砸海的方式打它。

翟淑平老师表示,加达人最打动她的是他们有一种对山水之神非常日常化的理解。我们想到神灵便觉得很神圣,但加达人对水的认知很质朴。比如他们觉得泥石流就是水神生气的表现,但同时不会畏惧泥石流,因为“就像人吃水一样,水也要吃人”。这背后的原因在于,加达人没有把人的主体性提得那么高,而是把山水的主体性看得很高。在祸福相依的日常生活状态中,他们心头萦绕着一种不确定性,因此当他们在山水中得到生活便利时,有种敬畏和感激的心。总的来看,加达人有一种“自我的消融”。他们的自我,在空间尺度上指向动植物、山水这些外部他者;在时间尺度上,由于转世、轮回等观念与自然观、灵魂观结合起来,自我能与不同形式的“他者”通过轮回实现转换。在日常实践中,生活实践一刻不停地温习和固化着他们自我中“他性”的厚度,并以“他性”反观自身,让慈悲更落于实处。

论坛现场

论坛最后,王铭铭老师回顾了每个报告的主要内容,并总结说,虽然六位学者来自不同的领域,他们使用的方法、关注的时空、研究的问题各不相同,但都致力于通过山水将传统意义上的主观世界和客观世界打通。好的理论能带来许多新的经验研究,相信“山水”也会是如此。