中国古典文明中的名山现象是特定历史时空的产物。魏晋以后,借由新型宗教理念及实践兴起的名山,成为人们朝圣、游历和歌颂的对象。其中位于浙东的天台山是一个极为特殊的个案,其历史意蕴有着复杂而多元的形成过程,佛道和文学书写层累地造成了天台山的宗教人文景观,并确立了天台山形象的边际和内涵。以知识精英通过书写认识天台山、并给予其特殊身份的过程为中心,本讲座围绕天台山成为古典人文地理一个重要符号的过程、天台山与中国古典山水书写间的关系、宗教与文学在天台山的融合等问题展开阐述。

讲座伊始,陆老师首先考察作为“地方”的天台山的形成,即人文地理学意义上的天台山,关注其独特的内涵以及形成过程。天台山作为浙东中部山脉的总称,是浙江由左至右呈西南—东北走向诸山脉(会稽山、四明山、天台山、括苍山)之一,在两晋以后成为中国山水描述的重点区域,像天台山这样的“名山”的出现便是特定时空下的现象。山变为人们向往的区域,开始被想象为神秘诱人的空间,这是人对自然在心理上的一个重要转折。东晋时代,北方侨民的涌入、地理观念的改变及经济发展导致的地域拓展,都骤然拉近了人们与天台山的距离。天台山在东晋时突然“发迹”,进入人们的视野,其虽不遥远,却难进入的特性亦随之而成为当时人的一种印象,如《艺文类聚》卷7山部天台山条载天台山“虽非暇远,自非卒生忘形,不能跻也”。又如东晋人顾恺之《启矇记》载有天台石桥,是早期对天台山认知中非常重要的符号,石桥成为进入某种场域的通道,既是物质的标识也是精神的标识,是通往仙界的媒介。

▴

天台山国清寺附近

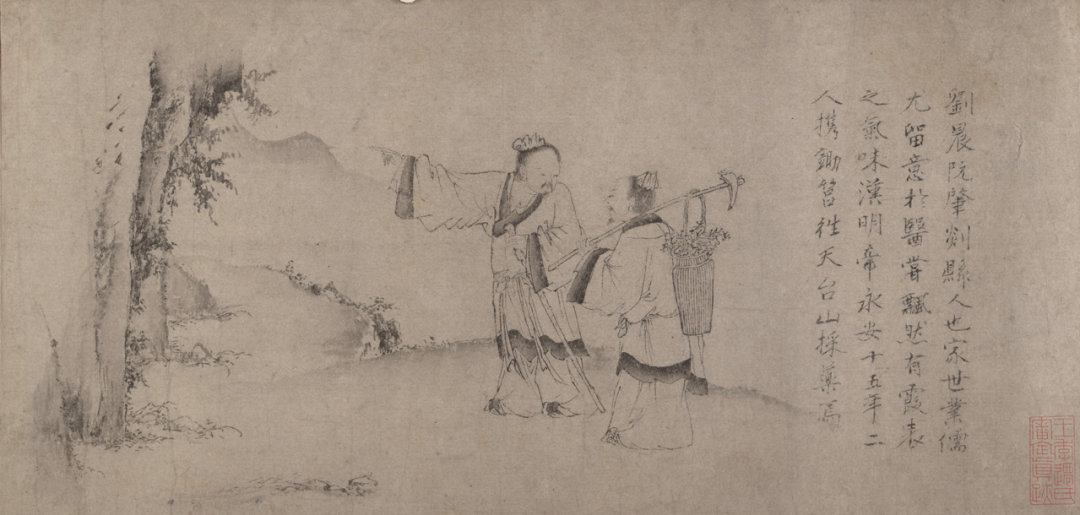

早期建构的进入天台山的过程是神秘而充满欲念的。刘义庆《幽明录》所载剡县刘晨、阮肇的故事,成为千百年来人们对洞仙想象的寄托。陆老师将该文本同书写时间相对靠前的陶渊明《搜神后记·剡县赤城》的袁相、根硕故事进行对比,指出两则故事的情节结构基本一致,且都带有两晋洞天故事的明显印记。但刘、阮故事成为洞仙想象书写的范本,而袁、根故事则少有人提及。事实上,二者在叙述上是存在微妙变化的。《搜神后记》的故事似乎更贴近当时对天台山印象的实况,这则故事明确将进入天台的路径定位于被视为天台南大门的赤城山,既是对天台仙境的想象,也是对东晋时代沿剡溪拓展,而由赤城山进入天台的实况的反映。赤城山山体并不高大,但平地突起,且是丹霞地貌,相对高度和赭色的岩石造成强烈的视觉冲击。《幽明录》的描述则缺少这些细节,更强调对仙子所居空间的渲染,也有更露骨的情欲暗示,在记述文词上似乎也受到孙绰《游天台山赋》的影响。刘、阮故事在唐诗中有颇多体现,晚唐诗人曹唐曾长期客居于天台山。作为唐代“游仙诗”的代表人物,现存他用七律写的“大游仙诗”十七首,其中有五首是关于刘阮故事的。元人赵苍云《刘晨阮肇入天台山图卷》同样延续了类似的想象,并在视觉上很好地展现了出来。

▴

元 赵苍云《刘晨阮肇入天台山图卷》一

陆老师接下来考察了洞天观念的兴起。洞天福地的信仰推动了名山地位与意象的形成。两晋之际,洞天逐渐成为富有宗教意涵的场域。傅飞岚(F. Verellen)认为,道教仪式与宇宙论中的洞天具有一种超越的内在性(穿越性)。洞天乃山之精,在登山这一宗教旅行过程中,步入洞天表示旅程终于抵达“启悟”(initiation)的阶段。天台山的兴起,在很大程度上归因于道教为其建构的“洞天”。据魏斌的研究,金庭洞天是早期天台山道教信仰的主要空间,赤城洞天在中古早期却只具有地标作用,而缺乏具体的信仰内容,到了隋唐间才被构建为天台最为重要的道教福地。陆老师赞同这一分析。作为早期天台山道教的核心标志,金庭洞天位于天台中的桐柏山,与王子乔信仰直接有关。一般而言,名山信仰往往具有如下的发展层次,早期均围绕某一信仰展开,此后进入该场域的其他信仰都需与之发生某种关系,或征服之、占领之,或顺从之、融入之。天台山的王子乔信仰构成了天台山乃至中古名山信仰的重要基调,其中心便坐落于唐代的桐柏宫这一带,景观十分独特。可惜的是,原址在1958年修建水库后淹没,使桐柏宫原有的地理形态与景观面貌完全丧失。

天台山佛教传统的发轫存在两个阶段。首先是东晋时代佛教僧侣的进入。永嘉之乱后,剡县一带成为过江高僧的重要修行之地,其中一些僧人沿剡溪而上进入天台,很有可能受到了当地道教洞天信仰的影响,以禅居、习禅为特色,这也成为天台佛教传统的某种底色和基因,在此后的岁月中以不同形式呈现出来。第二阶段则是智顗与天台宗权威的确立。575年,智顗在38岁时离开建康到天台,其进入天台山后有长达三年的逗留期,主要原因是为了在已为道教“占领”的天台,为树立其禅观等教义的权威性而建立合适的道场。最后选择了山中适合禅修却又较易农作的佛陇,建立起自己最初的寺院。智顗在天台山开创的天台佛教是中古寺院主义的典型,也使天台山成为东亚最重要的佛教场域之一。综上可见,天台山先“道”而后“佛”,并非只是某个宗教的场域,在宗教多元性方面相当突出,最终层累地构成“圣山史”。

▴

赤城山山顶

讲座第三部分关注文学与天台山的关联。东晋南朝以来,天台山的整体形象随着宗教场域的构建而日渐形成。在此过程中,对天台山的认知受制于一套完整的思想观念逻辑。陆老师将此归纳为古代中国对名山认知的三重空间的交错:其一为物质之境(physical space),即自然景观,如赤城山、瀑布、琼台、石梁、华顶;其二为意念之境(mental space),在天台山表现为金庭洞天、石桥、金地岭、寒岩、幽溪等。意念之境指由一种特殊的思维逻辑和认知逻辑构建起来的境界,该境界虽然只能通过想象而存在,但却被采用相关思维逻辑的人认为是真实存在并能感受到的,通常代表着某种理想化的境界,如通过某种宗教想象而获得的景象。文学语言是呈现这种空间最重要的手段。陆老师提到他采用这一观念,是受了法国哲学家亨利·列费伏尔(Henri Lefebvre)的名著《空间的产生》中有关“意念空间”的阐述启发,但在运用中对这一概念具体界定及使用语境与列费弗尔有较多不同。其三为文化之境(cultural space),天台山的具体宫观,如佛陇、桐柏宫、国清寺、高明寺等均属此类。文化之境指由文化产品和传统叠加而成的空间,人们对该空间的认知和这些文化产品难以分割,因为这些产品或传统赋予其特殊的意涵,如《夜泊枫桥》之于寒山寺、《游天台山赋》之于天台山等。另一种情况是和古代的事件或人物发生关联,如白居易之于白堤。陆老师特别举了广为人知的李白《望庐山瀑布》作为例子加以说明。他认为李白的诗句并非完全是对于自然的写实描述,而是在看到庐山香炉峰这一景观的同时,脑中或即想到了慧远的《庐山记》中的描述。他赞同美国文学史家柯慕白(Paul Kroll)的意见,即认为李白对庐山香炉峰的形容并非纯粹写实,而是暗把山峰转喻成了一座博山炉,紫烟缭绕的是一个非人间的仙境,“银河落九天”的意象也有道教色彩,背后是词典化(lexical)与文本化(textual)的道教圣山。因此可以说,李白的《望庐山瀑布》是一首同时体现了“意念之境”和“文化之境”的诗作。

▴

天台瀑布山今貌

据此,我们得以观察天台山山水书写模式的确立,并管窥中国山水书写从玄言文学到模山范水的兴起过程。这种山水书写模式是由多重要素构成的,包括东晋以来的士族精英对自然中蕴含的本体性的关怀,并由此抒发情性;在感受自然的过程中,文人对带有特殊时间性的个人经验的重视,而且也突出在这一过程中的个人凝视(gaze)。此外亦有对山水的具象性美感的敏感,比如天台山葱郁陡峻的山体、赤城山丹霞地貌形成的赭红色山崖、石梁瀑布的视觉冲击力,提供六朝文人和佛道实践者以巨大的想象空间。稍早的玄言诗如王羲之的《兰亭诗》,将寓目的“碧天”、“绿水”等天地万事和这些景观背后的理联系在一起,强调其“参差”之外的“均”,也就是魏晋玄学强调的变化的绝对性,而正是这种绝对的变化吸引着作者。诗歌同样强调了作者的视觉,显示出个人的经验,但对景观的描述仍然是笼统的,基调仍是哲理性的。谢灵运在写山水诗时则提供了一种出自个人的视觉体验,是出色的写实,体现随时间移动而行动的过程,并对这一过程产生的视觉效应做出精确描述。故这种中古山水诗具有如下特点:是对能体现一个特殊地方(place)的景观的描绘,而非对自然抽象的抒情,诗和地点之间的联系日益密切;用诗的语言来描摹面对自然的日常经验,具有记录个人日常生活的日志作用;山水诗标题的具体化是以上这些倾向的一个标志。

▴

明 文征明《兰亭修禊图》

但就天台山而言,没有任何一篇文学作品能够替代孙绰《游天台山赋》对于型塑天台山印象产生的影响,这也构成了中国山水书写的重要模版。其篇幅并不算长,但每节都相当重要,总体表现出天台山深邃而不恐怖,虽不在五岳之列,但足以与五岳相提并论的理想化境界。整个赋作为作者基于其认知、信仰和理念的想象,并非是实地踏查的产物,其先举出天台山的两个重要景观(赤城霞起而建标,瀑布飞流以界道),再讲到仙人王子乔与罗汉应真,兼顾佛道,是精心策划的写作布局,最后仍然回到了哲理。陆老师采用了林晓光的意见,认为《游天台山赋》的写作时间只能在永和九年到十一年之间,最有可能是永和十年。当时孙绰四十岁,王羲之五十一岁,而顾恺之才六岁。孙绰于371年去世时顾恺之二十三岁,谢灵运则尚未出生。陆老师指出,顾恺之《启矇记》对天台石桥的记述向来被视为有关天台山景观最早的记录,这个看法是站不住脚的,因为里面的描述明显是在孙绰《游天台山赋》的影响下形成的。

孙绰的《游天台山赋》的“游”容易被误解为现代意义上的“游览”,实则是“神游”,即通过冥想而感受到的天台山景观之美,即赋中所言的“驰神运思,昼咏宵兴,俛仰之间,若已再升者也”。这种美并非纯粹的自然美,而是经由道、佛、玄学的超验观而体悟到的神圣空间之美。孙绰揭示的天台山恰是一个“意念之境”(mental space),即经过特殊思维逻辑而呈现出来的境界。赋的开始部分强调天台超越了一般认知范围的“绝域”特点,接下来则带领读者进入这一玄妙世界。尽管孙绰用看似精确的语汇来描摹出山水花草的种种特征,实际每种元素都经过了刻意选择,标准是能与当时认知中的仙都观相合,组合为理想型“景观”,注入了鲜明的宗教内涵。孙绰的天才之处在于他将这一认知过程描绘成一种犹如入山采药的自然过程,提供给读者的不是静态的观察,而是通过行动中的动态观察来体悟。他将道佛境界与山水景观巧妙的结合既规范了后人对天台山景观的表述方式,又提供了巨大的想象空间让后人不断加以填补。在此意义上,《游天台山赋》是一篇世界文学史上的空前之作。

▴

清 钱维城《台山瑞景图》之“国清松径”

一部唐诗,半部言及天台山。天台山是浙东的唐宋诗之路的重要内容,亦与当时的文人共同体密切相关。浙东唐诗之路,今日为人所乐道,其实不应将诗作范围限于唐代,至少应包括宋代文人的相关诗作,故更确切地说,是浙东唐宋诗之路。唐宋之际的浙东在文化和宗教生活上有很强的传承延续性,自然风貌也更相似。唐宋文人留下为数巨大的提及浙东风物的诗作,不仅记录了他们在游历浙东时的日常感受和事后回味,对景观的吟咏,也对享有共同经历的道俗界亲友寄寓了很多愿望和期盼。有关天台的诗作就是典型的例子。这些诗作往往和特定的景观地联系在一起,比如石桥、华顶、玉霄、寒岩或者寺观如桐柏、佛陇、国清、万年等,用天台重要的自然景观和宗教场所指代天台灵境。并且写作者对以往的历史记录和书写了解甚深,这使许多作品之间形成很强的互文性,并共同构成了有关天台山的历史记忆。

在想象与景观之间,可以天台石桥与五百罗汉应真传说的形成为例做一考察。东晋时代应真降临石梁的传说应该是佛僧进入天台山的重要标志,而作为自然景观的石梁奇观也和这一传说难以分割,具有和道教洞天对应的作用,在天台,石梁和金地岭一样,成为佛教的神圣空间。晚唐以来,禅宗大兴,影响也开始深入作为天台宗核心的天台山,五百应真故事的发酵应该和这一变化有关。出现在五代的石梁五百应真故事,到北宋建中靖国初赐额方广寺,可以算是官方正式认可这一传说的重要事件。从此原本作为与道教洞天相抗衡的石梁也隐然变成了能与佛陇、国清等天台宗佛教相抗衡的禅宗势力。

▴

南宋 周季常、林庭珪《天台五百罗汉 石桥应真》

随后,陆老师将视角转移至一个“另类”的传统:天台山的诗僧。与天台山关联最密切的是寒山、拾得和丰干的故事,三人共同构成所谓天台三隐,且都与国清寺有关。三人在历史上可能都实有其人,但现有记载中的相关事迹,比如伪托闾丘胤所作的寒山子诗集序,则多半出于杜撰。三人中寒山最为重要,也是因为他留下的诗歌产生的影响是天台三隐故事的基础。其生活的年代应在唐代中期,是一位有相当文学造诣并受禅宗思想影响的僧人。寒山诗融合佛教义理和体悟于日常语言和生活经验,在精神上和中唐以来关注日常经验的诗歌风气颇有关联。其形象流传到日本,在宋代成为重要的禅宗绘画、语录议题。其相当部分的诗作同天台山的景观不可分割,延续了景观描写的传统,其他诗歌则具有明显通俗教化性质。寒山的生平故事最有可能是僧界内外的仰慕者依据其流传的诗作编造而成。但这种编造背后又体现出中唐以后禅宗佛教思想与实践的影响,意图塑造出“疯僧”形象以表达禅宗的顿悟理念,有强烈的教外别传的意味。寒山诗作体现出他并不仅仅用接近口语化的诗语言来传递佛教思想及一些仙道思想,其口语化风格也和中唐后禅宗文学的特点相吻合。寒山的形象与传说为何出现在国清寺呢?陆老师解释道,由天台山的整体文化建构来看,其具有修仙禅定的基因,当天台山成为东亚建制型佛教重镇时,其内一定有某种力量与之挑战,故寒山、拾得完全属于另外一派,被放大、建构,与具权威性的天台宗进行潜流式的对抗。

▴

天台山石梁飞瀑

综上,可以初步得出结论:中国中古以来出现的名山,能否拥有持久的影响力,取决于诸多因素,其中一个重要因素是构建一个意念之境——此境赋予了名山想象的内容和特定的身份,使之成为一个宗教和文化意义上的“地方”(place)。富有原创性的文学书写是此种境界得以生成的一大要素。对天台山而言,孙绰《登天台山赋》扮演的正是此种角色。天台山的第二个重要特点在于他的宗教文化的多元和兼容性,这一点虽非天台所独有(南岳衡山也有相似情形),但中古时代的名山里极少像天台山这么突出并得到如此普遍的认可。当然多元和兼容并不等于其权威没有来自内部或外部的种种挑战。寒山、拾得和五百应真传说的流行可以被视为针对高度建制化的天台宗宗教权威的某种挑战和补充。有关天台山的文学书写,构成了很多唐宋文人的共同经验,在这种意义上,与其说是这些文人的诗文塑造了天台山,不如说是天台山这个“地方”强化了他们之间的相互认同。同时需指出的是,与天台山相关的文学实践具有鲜明的宗教内涵,这也是中国古典文学传统中的名山的一个普遍特点。忽视了这一点,对浙东唐诗之路等现象的理解会将会是不完整和不确切的。

评议环节

评议阶段,魏斌老师首先谈到,天台山本身具有的学术美感,加之本次讲演的分析美感,勾起了自己对以往研究经历的回忆。陆老师的讨论围绕两个层面展开:天台山作为“圣山”的生成过程、山水文学脉络中的天台山的意义。相对于五岳等名山来说,天台山是名山的“后起之秀”,永嘉南渡后才进入人们的视野。但它又非常幸运,在进入人们视野的初期,就由于孙绰的赋文引得关注,确立了供人们想象的经典文本。陆老师敏锐地注意到孙绰《游天台山赋》对于中古山水书写的意义,使用“三度空间”的概念,理解天台山从自然山体到文化地点、围绕该地点的文化生产、以及相关文化生产对地点的文化反馈和再次塑造的过程,清晰地展示了未来研究的学术可能性。对山岳文学的研究需建立在清理空间形成的基础之上,将文学叙述落实到具体语境中,在此意义上,陆老师的讨论提供了一种颇具典范性的研究模式。不过,“三度空间”理论本身与天台山具体景观及意象的对应关系,可能还需要谨慎斟酌,应继续考虑如何将现代概念恰当地贴合于古代语境。

陈尚君老师则从天台山作为名山的文化符号、海上仙山的意象与天台宗的崛起等角度对本次讲座进行补充。天台山经典化、神圣化的过程,既体现了佛道之间与佛教内部派别的争斗,也体现了三教合一的景象。关于天台山与浙东唐诗之路的关系,陈老师认为,有唐诗的地方都是唐诗之路的延展,浙江段唐诗之路的一首重要作品是宋之问的《灵隐寺》。这是诗人经过杭州所写,其中最后一句“待入天台路,看余度石桥”,体现唐代诗人到浙江后的旅行方向。关于唐人南赴天台之路,经运河到杭州,经山阴道南行,经越州的金庭观,入剡溪,到天台。另一条路则由杭州沿富春江南行到桐庐,经过建德、淳安到衢州、婺州乃至温州。但需注意的是,海上之路亦是进出天台的重要途径。如孟浩然在浙江时,由建德江南下,在永嘉附近停驻多日,后从温州坐船到天台。其诗句“海上求仙客,三山望几时”便真实体现其由海上赴天台的路径。经海上之路,天台山亦成为中日文化交流史的重要内容。日僧最澄、圆珍先后赴天台山,为创立日本天台宗奠定基础,亦见证了中晚唐时天台宗的式微。最后,陈老师指出讲座中所引孟浩然《访寒山隐寺过霞山湖上》是伪诗,唐玄宗诗《王屋山送司马道士归天台》题目应有误。

随后,陆扬老师对以上评议表示感谢,指出魏老师所著《山中的六朝史》为其提供了精确理解天台山佛道道场的背景。至于讲座提及概念,将尽最大可能避免套用,以便更清晰地梳理历史概念。陈老师对海上赴天台之路等内容的补充亦颇具价值。而就天台诗本身而言,其由明人编辑而成,使用时应格外小心。宋明以来在重新组织前人著述的同时,亦渐渐改变其原本内涵,更重视自然景观的游览,这种变化亦值得连贯式考察。

朱玉麒教授最后为本讲座作结,指出李白所述的天台山“四万八千丈”并非“无稽之谈”,其所指不是自然高度,而是一种文化高度,陆老师提出的“三度空间”理论便对理解这种文化高度乃至中国文化中的“江山”具有重要意义。