2023年11月3日,由北京大学、北京市教育委员会和崔钟贤学术院联合主办的第二十届北京论坛在钓鱼台国宾馆隆重开幕,本届论坛以“文明的和谐与共同繁荣——传承与互鉴”为主题,下设16个分论坛和4个专题论坛。11月3日至5日,由文研院承办的分论坛“中国历史上的南与北”在北京大学英杰交流中心圆满召开,来自社会学、历史学、民族学等不同领域的十余位中外学者共聚燕园,就“通货与贸易”“佛教与社会”“卫所与满城”“史事与话语”四个主题分别展开研讨与交流。

2023年11月3日下午,第二十届北京论坛分论坛“中国历史上的南与北”第一场活动在北京大学英杰交流中心举行,主题为“通货与贸易”。文研院邀访学者、中国人民大学财政金融学院教授何平,武汉大学经济与管理学院教授彭凯翔,云南大学历史与档案学院教授邱永志,湖北大学历史文化学院教授张宁作主题报告。厦门大学历史与文化遗产学院教授郑振满主持,中山大学历史系教授刘志伟作评议。

南北贸易与传统中国

纸币的产生和发展

中国人民大学财政金融学院货币金融系何平教授做本场首个报告,题为“南北贸易与传统中国纸币的产生和发展”。报告以南北远距离交易与纸币演进为主题,介绍了交子在四川铁钱专用区诞生的经济、技术和信任机制,以及从“民间交子”到“官方交子”蜕变过程中南北方的政治因素。何平老师重点强调,传统专制体制下,信用货币性质的纸币超越特定行业和地域维持的民间信任机制,基于时间差形成的信用货币准备金制度被扭曲,因此从地区性信用货币蜕变为国家纸币。相对应的,现代意义上的纸币形式的信用货币是有宪法精神的货币形态,它的性质和生命力源于维持它价值的制度机制,也就是现代的宪法体制。

首先,何平教授以问题切入:世界最早的纸币“交子”,作为一种新型的货币形态,其发明为什么发生在中国益州(成都)?其主要原因,也是今天讨论的主题在于,其一,铸币短缺与支付不便交织的货币困境压力,体现在南北远距离大规模贸易。其二,交易模式与技术条件的交流,体现在政府垄断的专卖与日常用品的南北交易,体现在南北“物产复合”(茶与马)的互通有无。其三,基于民间秩序与官方秩序转换的主体嬗变,即民间“交子”的信任机制与官方交子的政府保证的产生。

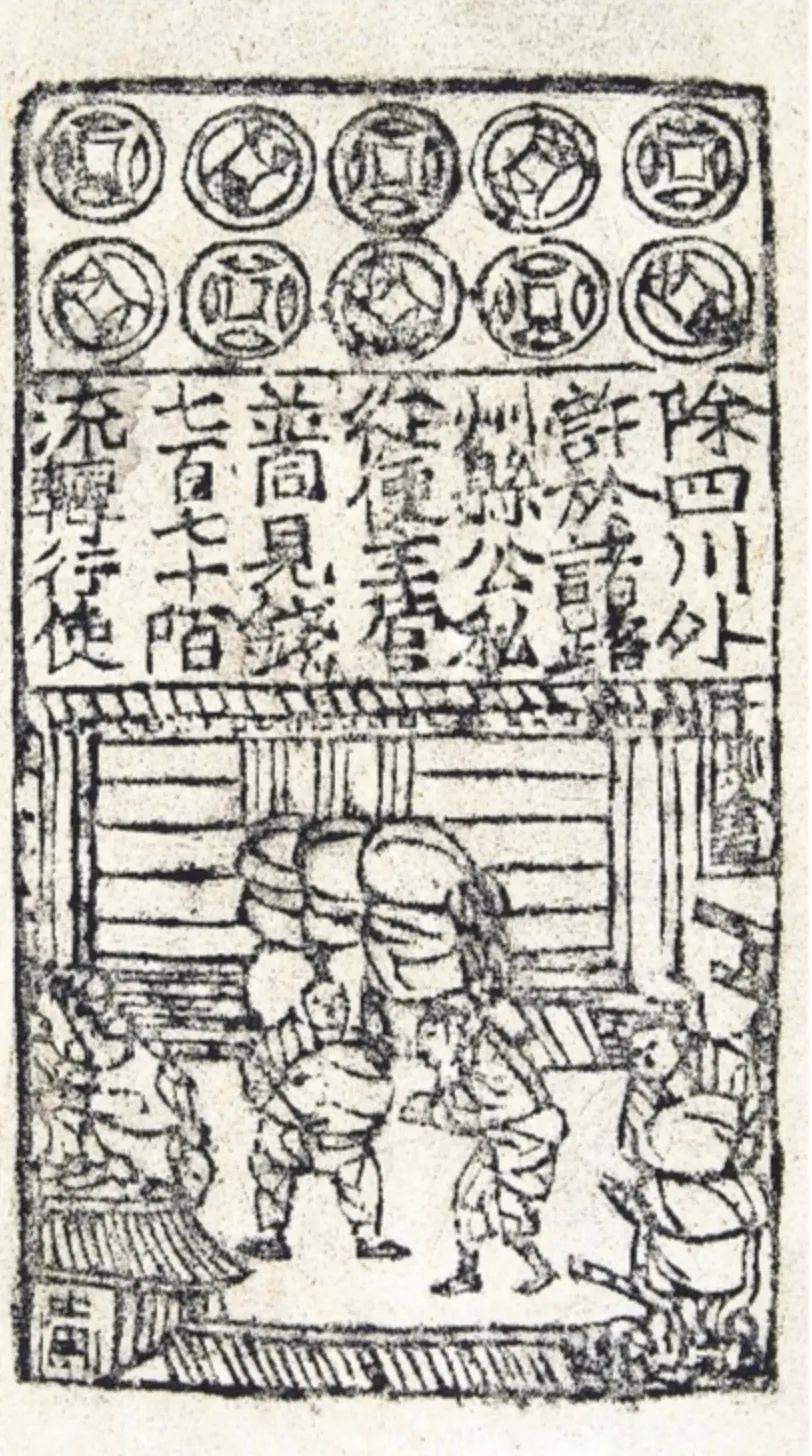

▴

北宋四川地区印发的交子拓片

辽宁博物馆藏

宋代李焘在《续资治通鉴长编》中记载,“初,蜀民以铁钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之”,民间交子由十几户富家主导发行和流通。部分学者以“钱荒论”来解释民间纸币的产生这一货币形式的革新。财政货币化,也就是税收以铜钱来征收,无论在唐代或是宋代,都是钱荒的第一位原因,前述“钱荒论”的经典文献大多是反对唐代780年两税法和北宋1069年王安石变法的奏议,便佐证了这一点。需求侧的第二个原因,是经济发展和商品交易模式的变化。经济的发展体现在人口的增加上。沈括所说的“不可救者两事”之一,就是“今天下齿岁蕃,公私之用日蔓,以日蔓之费,奉岁蕃之民,钱币不足”。唐代中期开始,经济交易模式从秦汉官方垄断的大商人盐铁交易,转化为以茶、米为主的平民化交易,市场形态从城镇坊市向草市、镇转型,普通小民都与市场联系在一起。这种前所未有的情况,使唐宋面临一个铜钱紧缺的经济环境。因此,唐宋时代处理铜钱短缺的办法,分为三个层面:其一,民间创造出“选钱”和“短陌”的自律机制;其二,政府从供求两方面保证流通中足额官铸铜钱;其三,解决问题的出路只能在铜钱之外去寻找,即飞钱等信用证券,最后是纸币“交子”的诞生。

▴

苏汉臣《货郎图》

台北故宫博物院藏

纸币流通的一个特别重要的因素是足够牢固的信任网络。查尔斯·蒂利所著《信任与统治》中说,信任网络的内涵和要素包括:由共同的纽带直接或间接地联系在一起的人群组成的一个网络;网络成员的重大诉求得到关注,网络成员之间彼此扶助。网络正是由若干诸如此类的强大纽带构成;网络成员共同承担一些重大而长期的事业,诸如长途贸易、工匠互助、地下宗教活动。虽然四川地区没有茶商参与“交子”发明的明确记载,但唐代“飞钱”在茶商中形成的信任网络是纸币“交子”的信任源泉。

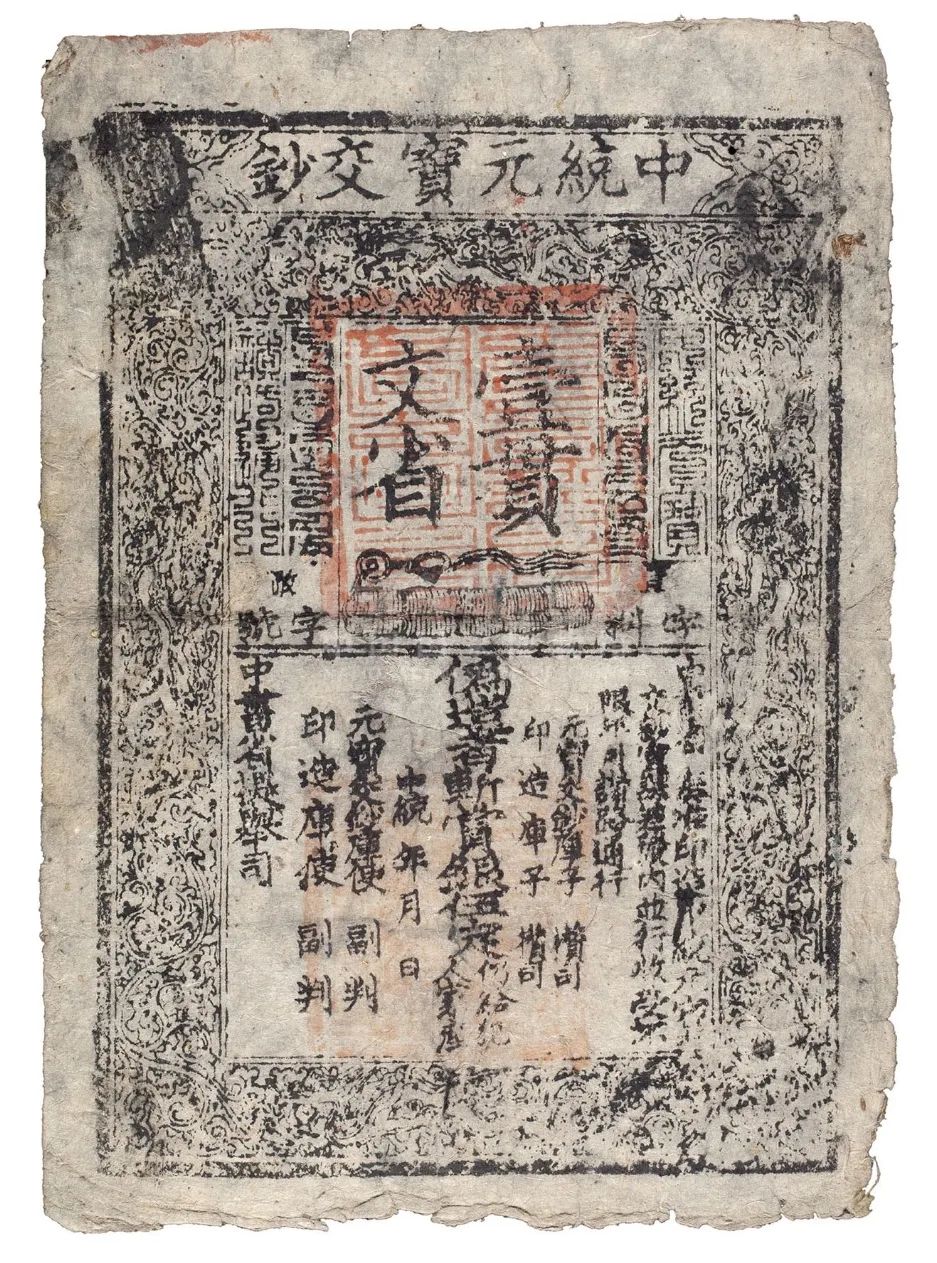

接下来,何平教授讨论了北宋“官方交子”性质蜕变的因素。国家纸币的首次无准备发行发生在仁宗庆历年间(1041-1048),益州交子务在陕西发行交子60万贯以支付粮草,首次两界同时流通则发生在神宗熙宁五年(1072)。北方山陕边防扭曲了南方成都“交子”的性质。至于元代纸币制度的北方因素,则是改变了此前中国货币体系的铜钱价值基准,在13世纪在元代纸币上实现了白银价值基准的转换。这导源于塞北游牧蒙古贵族对西亚奢侈品的享用,而西亚当时是用银的世界。元朝纸币也经历了从国家信用货币到国家纸币演进的过程。《元宝交钞体例》记载:“诸路通行中统元宝,街下买卖金银、丝绢、段匹、斛斗一切诸物,每一贯同钞一两、每两贯同白银一两行用,永为定例,并无添减。壹拾文、贰拾文、叁拾文、伍拾文、壹伯文、贰伯文、叁伯文、伍伯文、壹贯文省、贰贯文省......各路元行旧钞并白帖子,止勒元发官司、库官人等,依数收倒,毋致亏损百姓。须管日近收倒尽绝,再不行使”。

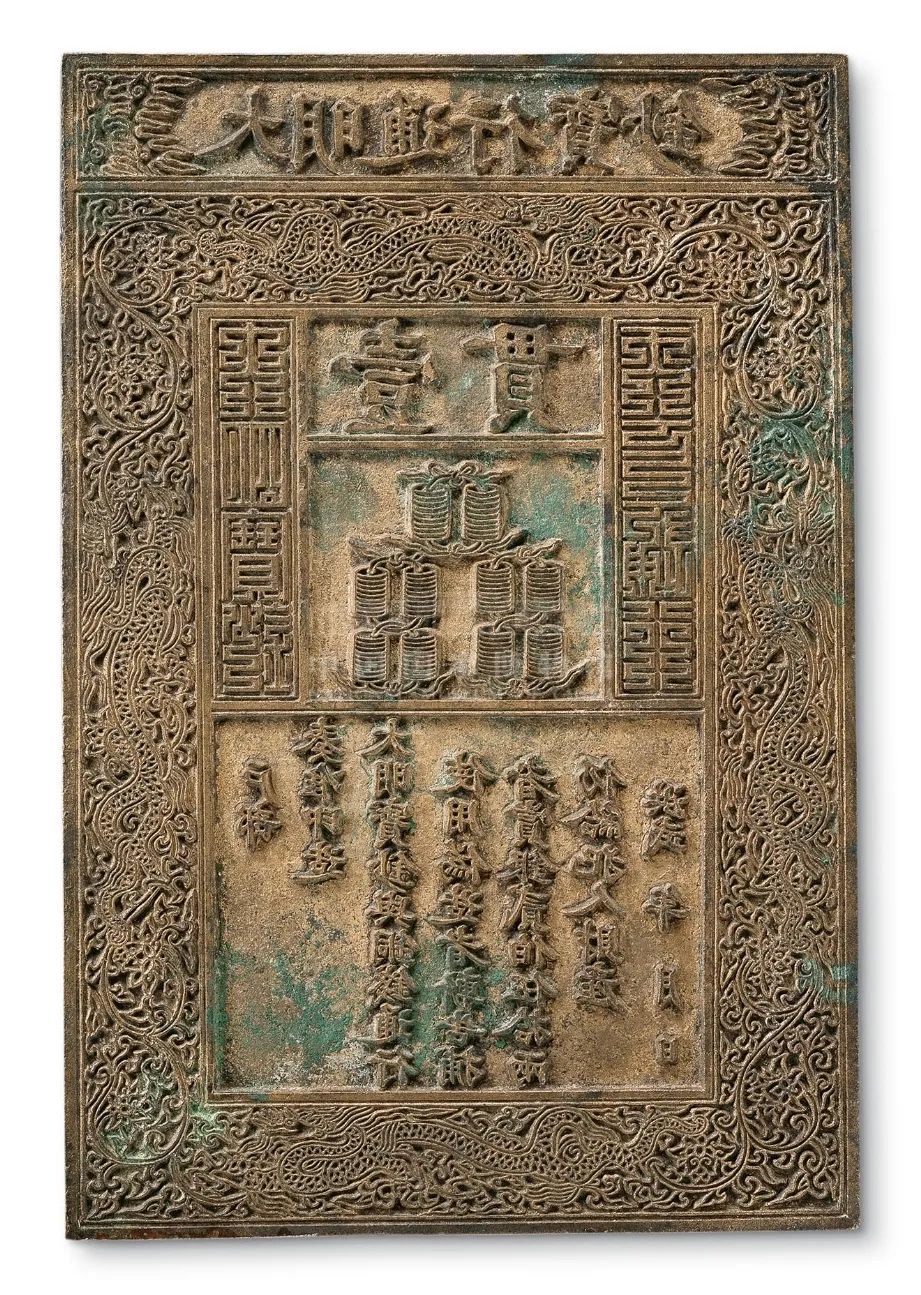

▴

元中统元宝交钞

国家博物馆藏

明代的“大明宝钞”是一个彻头彻尾的国家纸币实验。它是一种“三无货币”:无准备安排,无兑换机制,也无数量的控制。其滥发和退出历史舞台的动因,却清晰地体现出南方因素的深刻影响。在明朝“洪武型实物财政”体系下,不致力于纸钞价值保证的制度建设,不用铜钱或铜钱供给不足。在此货币环境下,东南沿海的走私贸易及葡萄牙和西班牙的东来,推生了白银流通手段的地位。白银从民间国际贸易的手段,到东南沿海地方的征税手段,最后成为全国性财政工具货币。与元朝北方贵族对于奢侈品的需求引致的白银使用不同,明朝白银地位的确立是由南方地区推动的,更多地体现出市场的力量,以至最后“大明宝钞”被淘汰,清朝前期甚至视纸币使用为畏途。

最后,何平教授总结了纸币使用的三个历史经验。其一,在专制集权的封建中国,作为信用货币的纸币只可能存在于基于地域(行业)共同体的民间社会。其二,传统专制体下,信用货币性质的纸币超越特定行业和地域维持的民间信用机制,信用货币所固有的基于时间差形成的信用货币准备金制度就会被扭曲,从信用货币蜕变为国家纸币。其三,现代意义上的纸币形式的信用货币是有宪法精神的货币形态,它的性质和生命力不是源于外观上“以纸做的货币”,而是在于维持它价值的制度机制,即现代的宪法体制。由此推知,央行数字货币对比特币经验的汲取,在于货币形式和技术支持上。人们认为其优势在于纸币印造成本的节约和安全的改进。实际上,这两个方面均难以达到理想的境地。央行法定数字货币的有效使用,其关键在于技术之外的制度建构。

“天下之大命脉”与“利权下散”:

明清经济空间变迁对经济组织之形塑

武汉大学的彭凯翔老师带来题为“‘天下之大命脉’与‘利权下散’:明清经济空间变迁对经济组织之形塑”的第二场报告,从明清时期长距离贸易的空间属性出发,探讨明清经济空间变迁对经济组织的形塑。彭老师认为,这一作用机制主要来源于经济空间的结构性变化带动的财政为先导的贸易、投资格局变化,由此塑造了明清经济组织的以下方面:国家和商人间有限但并不罕见的联盟、令人瞩目的市场类组织、相对逊色的企业类组织和非资本主义的“官营”组织。

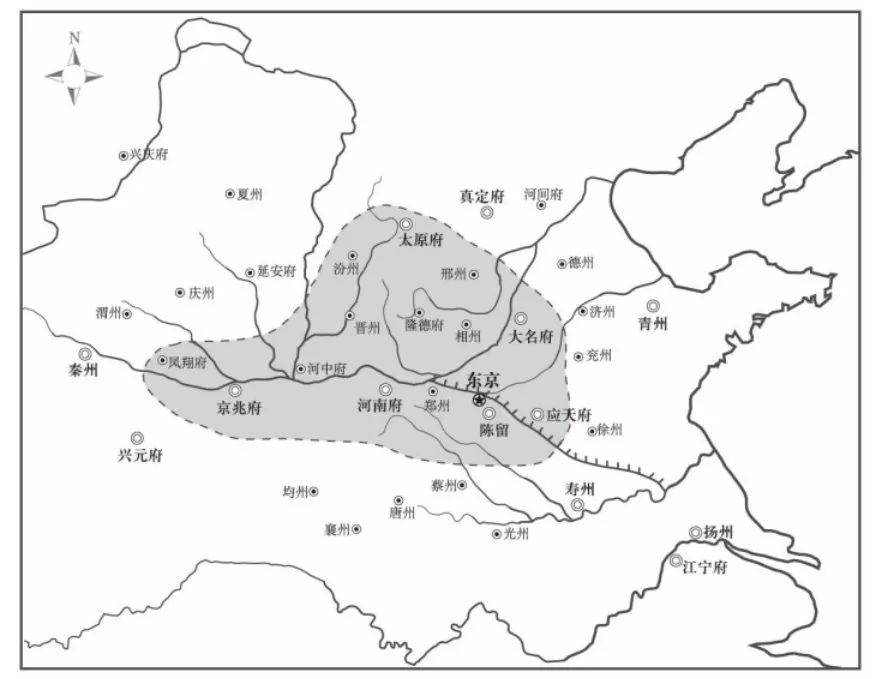

首先,明清经济空间的结构性变化包含四大因素。一为疆域和边疆治理的变化。明清疆域变化的重要意义在于它稳定地跨过了农牧交错带,或者说年降水量400毫米线,这意味着农牧之间的经济交流必须要以经济的方式进行,而不能以战争的方式进行。二为核心区的变化。宋代及之前主要王朝的核心区是打成一片的,到元明之后则是南北两片。南方经济核心区的资源向北方军政核心区输送,成为国家财政的首要任务。三,经济地理发生摆动,边缘地区开始兴起。人口增长、内地资源的消耗,使得农耕向山地、边疆(尤其是东北)扩展,西南地区矿产的战略意义加强。美洲作物的引入进一步加强了这一趋势。四,全球经济体系的冲击通过贸易、白银流动层层传递到内地。

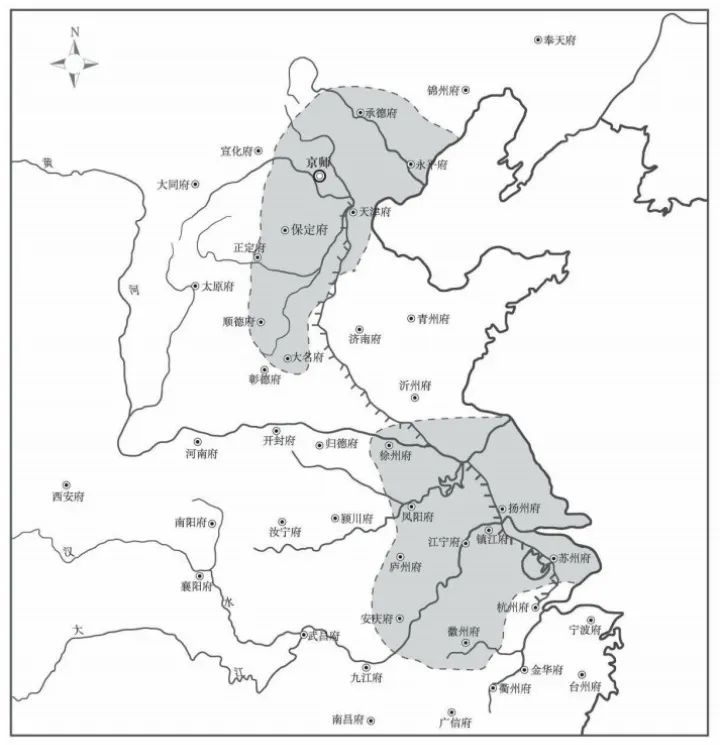

▴

中晚唐五代北宋的核心区

▴

明朝与清朝的核心区

其次,经济空间的大调整带来了物资和资本的大循环,这是明清以长距离贸易为标志的市场经济的基本动力。明代的物资流通“大命脉”为南方核心区的棉纺织品沿运河向北方的京边核心区流动,在财政白银化后,这一贡赋物流转化为基于财政银流的贸易流。到了清代,随着东北的开发,北洋贸易兴起,大豆及豆饼等大宗农产品的南输代替了晚明时颇为有限的皮毛、人参等土特产。南北的贸易以双向的物资交流为基础,不再依附于财政调度。与此同时,最大的变化是长江一线超过运河,发展为最重要的内陆贸易干线,而且产品的输出以由西到东为大宗。长江中上游粮食的东输已使中西部处于“出超”地位,加上西南的木材、矿产资源等,顺江东下的物流更为可观。因为蒙疆的开发,长江流域的产品也有部分从中游直接北上,经山陕输出。

与物资大循环对应的是货币和资本的大循环。晚明财政处于白银北流的状态,但大多数银又通过购买纺织品回流南方。这股南向的商业银流和以商业方式北流的非官解官僚资本在运河一线构成了对流。18世纪南北的双向贸易意味着商业银流本身即形成了对流,为贸易金融的发展提供了更广阔的空间。相比之下,长江一线的中西部“出超”则需要东部地区及山陕的投资为补偿。这些投资,既有财政调度、用于滇铜黔铅等战略资源开发的“官本”,也有广泛投入于林业与矿业的民间资本。另外,山西商人不仅投资于西南,也投资于西北、东北的开发,所以在整个资本大循环中尤为活跃。

▴

明代的货币/资本大循环

这些变化给经济组织带来了什么样的影响呢?大范围的资源调度给财政带来巨大的压力,明代的实物财政难以为继,不得不以招商、特许等方式将商人引入进来。这种情况下,“租”的市场会比较发达,在边疆地区甚至会形成某些区域性的“商业-军事集团”。不过,边缘地区的持续兴起,意味着长距离贸易的内在动力也在不断增加。由于长距离贸易需要解决货币、度量衡、信息传递等各方面的问题,因此催生出比较活跃的、对政府保护需要较为有限的市场类组织。另一方面,资本大量流向边缘地区而非江南这样的手工业中心,又意味着要素(劳动和资本)的分离,这反过来不利于企业类组织的发展。特别是边缘地区资本比较密集投入的是“官营”或特许性较强的矿业,但在这些产业里,官方其实并不直接介入生产组织,也不以利润或产出最大化为目标,所以形成的是颇为庞大的非资本主义的“官营”组织。

货币领域较为典型地体现了明清经济组织的转型。制钱可以说是极少由政府直接组织生产与供应的战略产品,但是明清的币材来自边远的云贵,虽然推动了长距离的资源流动,却大大削弱了政府在广大疆域内供应货币的能力。政府的铸钱只是集中于少数几个点上的铸局,将铜钱流通与供应到各个地区还要靠市场的力量。然而,市场也不是货币的供给者,它无权铸钱,只能通过规范区域性的“虚货币”来协调区域货币市场,并以此为基础发行钱票等代币券。由此形成的金融组织论企业规模未必庞大,但协调能力却较强,在货币市场上的作用往往能超过掌握铸币垄断权的政府。这就是时人所谓的“利权下散”。

最后,彭凯翔老师对讲述内容做出简单的总结。经济空间格局塑造了明清两代面临的挑战,资源的整合影响了经济组织形态。在全球史视角下,明清被认为是“缓慢吸收世界贸易冲击的‘陆地帝国’”,但其之所以吸收“缓慢”,未尝不是因为国内经济空间结构性变迁的冲击已经足够大,所以要面对更多王朝国家内部的权衡。因此,尽管明清经济的变化从其自身来看是相当大的,但在一个重商主义国家占风头的时代却总仍有某些“不合时宜”。

宋明货币运行的空间差异及其整合

——结合南、北视角

云南大学的邱永志教授结合南、北方视角分析了帝制晚期北宋和明代中国货币运行的空间差异及其整合问题,尤其强调宋代货币行用的空间整合性和明代货币行用的空间离散性这个显著差异。邱老师的主要观点是:传统时代的货币运行受体制运作、技术条件、国土疆域等影响而存在深刻的空间差异,但由于大一统体制财政征调和商贸、财贸活动的发展,货币差异存在着被整合的内在需求。北宋和明统治时期的货币制度运行,既为此提供了生动的案例和写照,也提供了鲜明的对照和差异。

报告围绕研究回顾与问题意识、宋代货币行用的南北差异及整合性、明代货币行用的南北差异及离散性、宋明货币体制与空间应对的路径差异和传统货币运行的时空特性五个方面依次展开。

在学术史回顾中,邱教授指出,学界关于帝制晚期尤其是元明时期南北问题差异的研究逐渐增多,以李治安、萧启庆等为代表。李治安指出,蒙元至明前期南北制度经历激烈博弈,北制取得对南制的优势,并延续至明初。明中叶后,以“一条鞭法”为代表的南制逐渐占据上风(南朝化),其中江南的角色在跨区整合中发挥重要作用。结合货币视角,将通货问题置于王朝国家体制的构建进程中予以观察,并对南北货币差异及统合进行了相当程度探讨的学者,主要有宫崎市定、檀上宽等。相对而言,从货币史角度论述空间差异和整合的研究成果,还是十分稀缺。

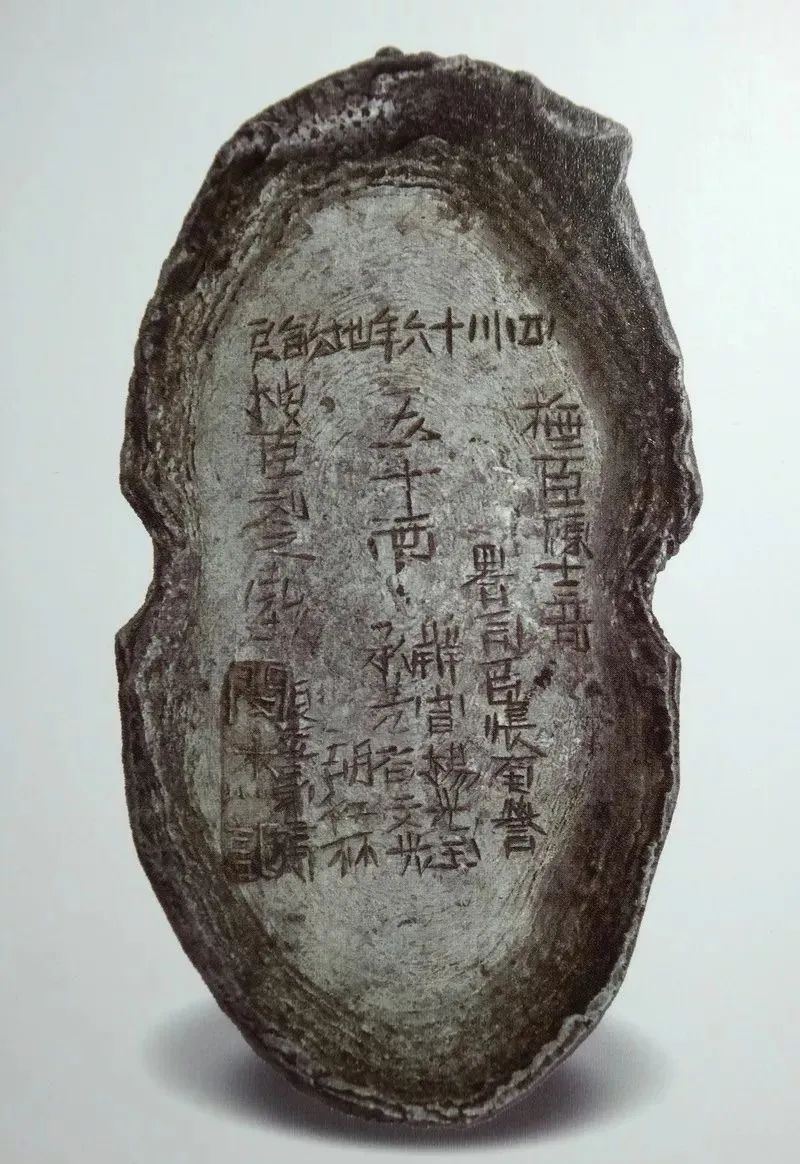

▴

南宋“达州进奉五十两”银锭

国家博物馆藏

首先,邱永志教授梳理了北宋初期货币行用的南北差异及其整合过程。五代时期,北方政权坚持铜钱本位,南方则铸行铅、铁钱或劣质铜钱,并将其法定化,南北货币政策出现明显分化。其后,北宋政权在接续五代北方政权的铜钱本位基础上,力图以铜钱体制统合全国的货币流通。对此,宫崎市定有精彩的分析。他在《东洋的近世:中国的文艺复兴》一书中指出:“宋代统一后,将北方币制强制推向南方。铜钱确立起全国性的基准计价手段地位,但南方用银的习惯反向影响华北,从而形成宋代独具特色的货币制度,铜钱是记账单位,民间跨区贸易和结算用白银来做汇兑手段。对外贸易中,严禁铜币支付,造成白银使用广泛,结果形成铜钱与白银双轨货币制度。”经过宋初的强力整顿,北宋铜钱确立起基准货币和主导货币的地位,加上各类信用票据、白银和入便制的补充,形成跨越空间的整合性,强力整合着南北区域原有的差异化货币格局。宋代铜钱流通的数量、范围和深度可能超过了中国史上的其他朝代,中国及周边地区实际形成了以铜钱为核心基准的货币体系。但是,小额铜钱具有天生的搬运困难、大额支付不便等缺陷,那么较为统一的宋钱体制具有怎样的发行特点呢?面临着怎样的时空约束呢?邱教授指出:宋代钱法的运行实际围绕财政体系,建立起相应的“发行—投放—回笼”机制,同时具有特殊的上供原则,并发挥着货币化财政核心角色功能,其运作深受财政活动的空间区位所影响,使得铜钱体制带有深刻的时空特性。其投放方向主要聚焦于西北—京师—北部等“线带式”地带,但需求是全国密布式的,造成了铜钱空间流通的不均衡、不匹配的内在矛盾。

▴

南宋“嘉定元宝”

其次,他对明代货币行用的南北差异、整合失效及离散特征进行介绍。明代初期,南方地区通行白银、铜钱及其他实物货币,北方多通行铜钱与多元实物货币。明王朝先期致力于建立统一的铜钱体制来进行跨区整合,但成效颇微。朝廷始终难以解决铜料不足的问题,白银的供给也较为匮乏。其后,明廷开始发行大明宝钞,并逐渐倚重宝钞。但统一的宝钞体制因严重的制度缺陷而崩塌,国家货币体制的统合力完全丧失。其结果使得明代货币体制转向了新的发展路径,可以被称之为地域自律性货币体制的兴起。明中叶,随着社会经济制度的转型,商贸活动的兴起,宝钞体制崩塌。铜钱虽在大运河一线延伸地带崛起,但逐渐面临着严重的私钱问题。15世纪中下叶至16世纪早期的“私钱时代”,体现了民间自发创造小额通货的繁荣。而且,称量白银在贡赋体制内在转轨的需求下又强势崛起,逐渐在民间社会和大额交易场合显现其重要性,形成所谓“货币白银化”的发展趋势。明中后叶的货币版图经历快速演化,货币行用存在较为明显的空间差异。从大的方面看:铜钱存在“行钱之地”与“非行钱之地”的区分,白银也存在“行银之地”与“非行银之地”的区分。如东南沿海地区和江南之地多行用白银为主,铜钱也一定程度存在,不过基准铜钱和计价体系不断发生变化。南方其他地区则多是银+多元实物货币的组合。京师与华北其他地区(山东、河北)主要行用铜钱,白银相对较为缺乏。西北地区由于军需,明廷不得不大量调拨白银,使得边镇和城镇多流通白银,基层社会多行用低潮银、多元实物货币。相比这些流通表象的差异,以及区域内部流通货币形态、种类的差异,其内在都转向了颇具层次、地域群体自我组织的自律性货币体制,内在结构反而相对均质化,这个特点为清代所承继并深化。明代晚期的货币体制,总体上呈现出地域社会自我组织的“离散化”特点。

▴

明代戥子

国家博物馆藏

最后,邱永志老师对宋明货币体制与空间整合路径做了一番对比,重点介绍其差异性,并对货币的时空特性做出了总结。他引用了两个新的概念“他律”和“自律”,指出王朝国家试图统一币制的货币统合能力及其相应的制度、技术支撑,我们可称之为货币的他律,即国家可以提供有效的外生供给和记账单位;而来自地域市场势力自发创造本地通货的机制,显然可以称之为货币的自律,即所谓的内生供给和记账单位的多元。宋代官方铸钱与信用纸币不仅具有极强的跨区整合能力,也在地域社会内部成为记账基准,宋廷为此获得相当的货币化财政收益和发行利益。同时,宋廷运作了一个充斥着多样化信用工具、跨越广阔区域的官营信用网络,强力支撑着国家钱法和钞法的运行,故我们可以将宋代货币体制的内在运行特点称之为“他律整合自律”的时代。与之相对,明代是他律性货币体制坍塌,较为彻底地转向地域自律性货币为主的时代。总体上,北宋打造了更具整合性的铜钱体制,为了应对该体制所具有的时空约束,宋廷广泛采取了多样化的手段(如政策性抛售铜钱、信用结算及信用手段的广泛运用、汇兑的国家化、货币分区等)来应对,虽难以完备,但体现了一种政府主导式的应对路径。明中后叶,地域社会采取区域内部自我组织货币流通的方式,虽初期呈现离散特征,但因缘于国家内部的财政、经贸活动,而存在跨区整合的内在要求,结果明清走向了以市场孕育发展为主的整合路径,即通过市场发展深化、民间金融组织的发育等应对多层次货币行用的空间整合和跨区结算等问题。宋明的这一系列差异,折射出传统时代的货币体制运作和空间整合路径存在重要的差异。

明中叶至清前期货币流通区的演变

来自湖北大学的张宁老师讲述了中国传统货币制度进入银两铜钱并用时期后,从明中叶至清前期货币流通区的演变,以及与此相关的银锭形制演变、银钱两种货币流通的原理,以及货币政策的变化。

▴

大明通行宝钞壹贯文铜钞版

国家博物馆藏

首先,明代的货币政策,从一个极端(禁止以金银、铜钱、物货为交易媒介,专门推行宝钞)走到另一个极端。宣德三年(1428)到正统元年(1436),明政府先后停止造钞,解除钱禁、银禁。但直到弘治十六年(1503),一直没有铸造发行货币,当时的主流观点认为铸钱是“冒滥纷扰”的劣政。嘉靖六年(1527)后,持续鼓铸,以两京铸钱为主,规模有限。明代二百七十六年间铸造的制钱大概不过一千万贯。明末滥铸,“广置钱局,括古钱以充废铜,……而新铸之钱,弥多弥恶,旋铸旋销”。在秦汉以降的统一王朝中,除短命的西晋外,唯有明代在宣德以后主要采取“听从民便”的放任货币政策,是经济政策转型在货币政策上的反映,带有小政府主义的色彩。

明中叶,中国的货币制度进入银两和铜钱并用阶段。全国分为“行钱之地”与“不行钱之地”,“不行钱之地”多为“行银之地”(出自明代文学家康海,指不用钱专用银之地)。银钱并用币制在当时只是存在于“行钱之地”。在“不行钱之地”,是银两和实物交易媒介并用的货币流通状态。行钱之地分两部分:一是运河经济区,“两直隶、山东、河南、江淮等处俱行用细丝银(高成色银两),盖此数处钱法通行,不得不行用细丝”;二是福建南部、广东大部和广西。其他地区是不行钱之地。小数用银普遍,除缴税用足色银外,“其余用使,常五六成耳”。此为不得已之事,“行钱之地,每分得钱六七文,可干六七事;行银之地,每分不过干一事二事而止。故低银当常通于不行钱之地者,其势使然也”。

▴

明代五十两银铤

选自《中国银锭图录》

接下来,张老师对清代货币政策的调整做了介绍。与明代相比,清代多了一些积极有为的经济政策,乾隆帝总结为“食货之经,未可因任自然矣”。清政府重视铸钱,顺治年间的铸钱量超过整个明代一倍多。雍正年间一度禁铜铸钱。改土归流后,开发西南铜锌矿藏。乾隆年间铸钱事业达到顶峰,每年铸钱约300万串。直到1850年,每年铸钱量仍在250万串左右。同时,乾隆三十四年起严厉查禁收买私钱、古钱。18世纪末至19世纪早期,除了云、贵、四川南部和湖南西部,其他地区“用钱俱是官板”,铜钱流通状况之好,不仅为中国历史上前所未有,在世界历史上的金属货币时代也堪称奇迹。在英格兰,直到1813年《地方代币法》公布,才在法律上禁止各地私人企业铸造的银、铜代币流通。清政府对其他货币的发行和流通,延续了明代“听从民便”的政策。除了银两外,18世纪大量内流的机制外国银元(洋钱)和乾隆年间出现的(以钱票为主的)民间纸币,都能够自由流通。

乾隆年间,银钱并用币制进入第二阶段。各种史料中的物价与货币越来越多地从用银变为用钱表示。虽然财政延续银两本位,全国大部分地区的一般商品计价及百姓日常收支大都用钱。在许多地区,出现了大数用钱的趋势。根据各地的契约文书、碑刻、账簿以及档案、货币实物等各类史料,至鸦片战争前,除了西藏、新疆和蒙古地区外,全国大体形成五大货币区:其一,钱本位主导的货币区:在华北、东北、安徽北部、江苏北部,小数用钱,大数银钱兼用;其二,在山西、陕西和甘肃等西北地区,银两流通比华北地区多,少数地方仍有日常交易用银的习惯;其三,在湖北、湖南北部、陕西南部的汉水流域、(除徽州外的)安徽南部、江西大部,大数银钱兼用,小数用钱;其四,银两、银圆和铜钱兼用的货币区:包括江苏南部、浙江、广东、广西、福建、湖南南部、安徽徽州、江西赣州府和赣东北信江流域;其五,西南地区:四川和贵州的货币流通大体上是“大数用银,小数用钱”。贵州直到18世纪末还是 “分厘用银”,咸丰以后变为银钱兼用。以上的货币区只是粗略的划分,总体上呈现出从北到南用银增加的特点。

最后,刘志伟和郑振满两位学者对本次论坛做了精彩的评议。刘志伟教授认为以上四位老师所探讨的问题不仅仅是货币史的大问题,也涉及了经济史研究中的核心问题。对于中国古代经济运行中的“贡赋体制”或者“食货原理”的研究,货币是非常根本的问题,是经济运转主要的机制、手段、媒介,也是轻重之术等国家财政、国家统治理论的基石。另外,以南北作为分区进行的货币讨论,也可以引申至分割的货币流通区和全球性的流通区的讨论,对于我们理解“一带一路”货币流通网络和货币整合度也具有重要意义。郑振满教授认为各位主题发言人的报告,解释模式和理论追求都各不相同,有助于理解地方性货币区域因素和全国大一统机制之间的互动。论坛在热烈的讨论中圆满结束。