文研院第十五期邀访学者内部报告会(第四次)在北京大学静园二院111会议室举行,中国人民大学哲学院王宇洁教授作题为“教法与苏非:从伊斯兰到中国伊斯兰”的报告,同期邀访学者黄克武、周雪光、欧珠次仁、何平、孙卫国、邱忠鸣、陈利、范广欣、毛秋瑾、孙靖国、郑小威、张达志、朱晓峰、汤志波、王子奇、李子捷、陈浩,北京大学外国语学院沈一鸣老师,文研院院长杨立华,副院长段德敏,院长助理韩笑参加了报告会。

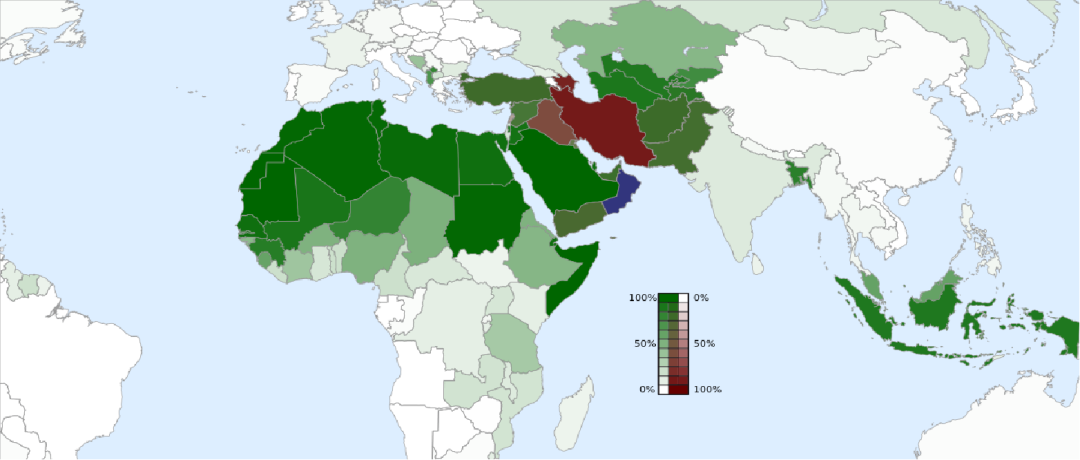

在报告中,王宇洁老师首先对伊斯兰教的全球分布进行了简要介绍。她指出,从中东到中国,在这一遥远的地理范围中,伊斯兰教传播过程中会出现不同的变化。对于中国穆斯林来说,伊斯兰教是“开天古教”,但对于其他人来说,穆斯林却像身边“熟悉的陌生人”。当代社会发生的热点事件让人们对伊斯兰教有概略的认知,但是对于中国伊斯兰教历史与文化,大部分人却缺少真正的了解。所以,本次报告将从伊斯兰教“教法”以及苏非神秘主义两个问题入手,探究伊斯兰教内在的不同维度,进而对其在中国社会中的变化进行分析。

▴

伊斯兰教的全球分布概况

王宇洁老师首先讲述了伊斯兰教的“教法”问题。她指出,由于多语种翻译的问题,中文语境中提到的“教法”不能完全对应于阿拉伯语或是英语的某一术语。就其使用来看,它通常包括多重含义,既指众多真理和路径之中真主指引给信众的道路(即“沙里亚”,Sharia’),也指历史上伊斯兰宗教学者对这一道路的阐释及据这些阐释而形成的法律传统和具体规则——即穆斯林对真主之法度的知晓和精通(即“斐格海”,Fiqh)。伊斯兰教对于“教法”的重视,是与其产生的历史环境密切相关的。伊斯兰教先知穆罕默德带有明显的“伦理先知”的特点,他带领当时的阿拉伯半岛民族走出“蒙昧”(“贾黑里耶”),以唯一神的名义确立了新的社会规范,推动建立良好的生活秩序和社会秩序。可以说,“教法”为穆斯林的生活提供意义,它既是穆斯林日常生活的规范和生活的秩序,也与伊斯兰所期待的理想生活、甚至是理想政治之间密切相关。在这一意义上,“教无法不立”,伊斯兰教也被认为是“律法的宗教”。

虽然著名学者伊本·赫勒顿认为,弃绝现世浮华享乐、一心拜主,“这在圣门弟子和先人中非常普遍”,但不可否认的是,以苏非主义的方式来体认宗教是伴随着教法体系的确立和对相关规则的精细化阐释而逐渐出现的。在某种程度上,苏非主义的兴起是对宗教律法化的反抗,因为过于严格琐细的律法,无法抚慰人的心灵,也无法提供超越性体验,因此早期苏非中存在明显的漠视律法的特点。王宇洁老师以历史上的著名苏非大师和苏非教团为例,对实践苏非学发展的不同阶段及其特点,以及理论苏非学所探讨的核心问题进行了说明。

▴

伊本·赫勒敦半身像

阿尔及利亚贝贾亚旧城区入口

在报告的第三部分,王宇洁老师对中国伊斯兰教的“教法”与“苏非”问题进行了分析。在伊斯兰教传入中国后,“教法”的约束力不是一成不变的,且存在明显的选择性,主要适用于宗教礼仪和日常生活,刑法等方面的内容从宋朝起在中国内地不再发挥作用。而苏非主义在中国的传播主要体现在两个方面,一是苏非教团或说门宦组织在中国西北地区的建立与发展,二是苏非著作和苏非学理在经堂教育体系内的传承。在会通中国传统文化的基础上,历史上的中国穆斯林学者提出“三乘”之说:教乘(又称礼乘、常道,即“沙里亚”、教法)、道乘(中道,即“塔里克”、苏非道统)、理乘(又称为真乘、至道,即“哈克”,真理),并认为这“三者相连如身、心之于命,缺一不可”。这从学理层面对教法与苏非主义的内在张力进行了调和,其意义应予以更多的重视。

▴

灵明堂拱北

王宇洁老师在最后提出了一些研究中未尽的问题,特别是如何理解伊斯兰教在不同社会中的作用,比如在中国这类穆斯林人口为少数的国家与中东那些穆斯林人口为多数的国家有怎样的不同。王宇洁老师表示,或许不能将伊斯兰教单纯地解读为“亚伯拉罕系统”一神教中的一个,以现成的方法和范式去研究它,而应将其作为“中国”社会中的宗教或是某一特定社会中的宗教予以理解并展开研究。