2023年11月15日晚,“北大文研论坛”第179期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“小物件的大历史:多学科视角下的瓦件研究”。本次论坛由北京服装学院长聘教授、北京大学人文社会科学研究院邀访学者邱忠鸣主持,中国人民大学历史学院讲师、北京大学人文社会科学研究院邀访学者王子奇作引言,中国社会科学院考古研究所研究员朱岩石、中国建筑设计研究院建筑历史研究所研究员钟晓青、北京大学艺术学院教授郑岩、中国社会科学院考古研究所研究员刘瑞、河北省文物考古研究院研究员黄信与谈。

论坛伊始,王子奇老师以“瓦作研究的视角与方法——以隋唐宋元时期瓦件研究为例”为题展开报告。他首先以建筑学家林徽因关于中国古代建筑三要素——台基、梁柱与屋顶的评价为切口,引入了本次报告的主题:“在外形上,三者之中,最庄严美丽,迥然殊异于他系建筑,为中国建筑博得最大荣誉的,是屋顶部分。”王子奇老师指出,瓦件数量巨大,因而重要性往往被忽视。在汉魏洛阳城宫城南部核心区三号宫门处,就曾出土数以吨计的瓦件,其中包含魏晋与北魏建筑瓦件。

▴

汉魏洛阳城宫城遗址发掘现场出土瓦件

王子奇老师提出中国古代瓦件的相关研究可从四方面展开,并结合近年考古发掘成果回顾了学术史与研究现状。第一方面的研究为瓦件遗存的记录与基础研究,包含发掘(修缮)现场的记录、类型学研究、区系类型、考古学文化因素等。接着,他配合建筑线描图,以古建筑屋脊与鸱尾为例进行了介绍。

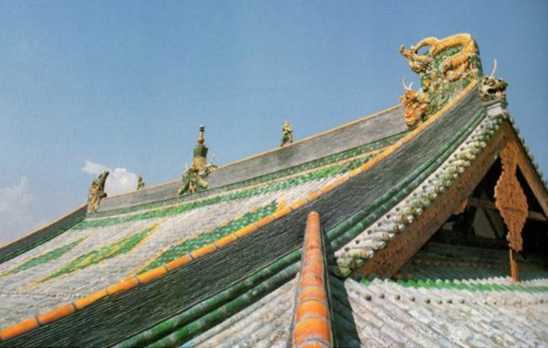

王子奇老师通过对文献和实物的梳理,将中国古代建筑脊饰发展过程概括为三个阶段。第一阶段为东晋以前,此时尚未出现鸱尾与兽面瓦。第二阶段为南北朝至盛唐,该时期鸱尾与兽面瓦不断发展。第三阶段为中晚唐以后,又可细分为两段。中晚唐到元,伴随鸱吻的出现,兽面瓦转化为兽头,蹲兽系统也逐渐复杂化。而明清以后,蹲兽系统进一步变化。

接着,王子奇老师以学者孙晓彬、卢成敢等对渤海瓦当的研究为例,介绍了通过瓦件进行文化因素分析的案例。与此相类似的还有王子奇老师对辽代早期建筑的研究,通过瓦件和木构建筑、考古遗址的分析,王子奇老师提出辽代早期的营建活动受到较多渤海的影响。王子奇老师认为,以往学术界常讲的所谓“辽承唐风”,是以渤海作为中继站。

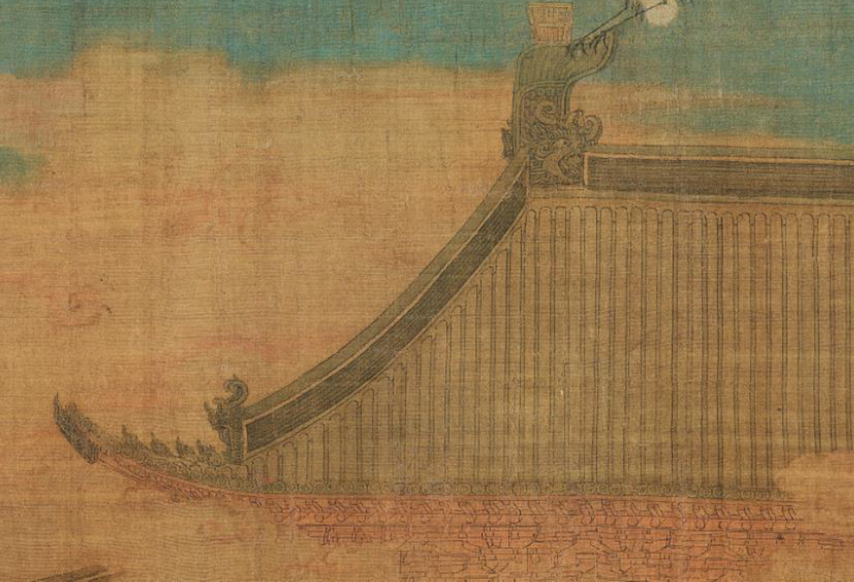

▴

《瑞鹤图》的建筑局部

第二方面的研究是将瓦件视为手工业制品的研究,包含制瓦技术、制瓦工匠集团、科技考古与多学科分析等方面。这类研究,以往日本学者发表的成果较多,如佐川正敏曾对中日韩三国不同时期的制瓦技术进行细致分析。山崎信二也曾对东亚古代造瓦史有综合性的研究。

王子奇老师以宝马城金代遗址所见垒脊瓦为例介绍了如何从制瓦技术的角度从大量考古遗址出土瓦件标本中甄别出垒脊所用的条子瓦和线道瓦。又援引朔州崇福寺弥陀殿、山西芮城永乐宫三清、纯阳、重阳三殿等实例介绍了这些瓦件的使用方法。

▴

朔州崇福寺金代建筑弥陀殿歇山顶

▴

永乐宫纯阳殿脊部做法

接着,王子奇老师展示了如何从制瓦技术的角度,将河北崇礼太子城金代遗址出土的檐头筒瓦、合脊筒瓦、普通筒瓦进行甄别,并介绍了其他瓦件如板瓦等的制作技术特点。他强调,筒瓦识别是定量分析的基础,这一点以往已有不少学者注意到,并尝试性地做出研究实例,值得进一步探索。

王子奇老师特别指出,除了传统的制瓦技术的分析之外,作为手工业产品,从科技考古角度也可以进行多学科研究,对瓦件的原料、羼合料、矿物组分、陶器成型技术等进行研究,以获取更多的信息。例如,北京科技大学刘思然团队对吉林安图宝马城遗址出土的瓦件进行了科技检测,为制瓦原料的来源地点、制瓦手工业生产的组织模式研究提供了资料。

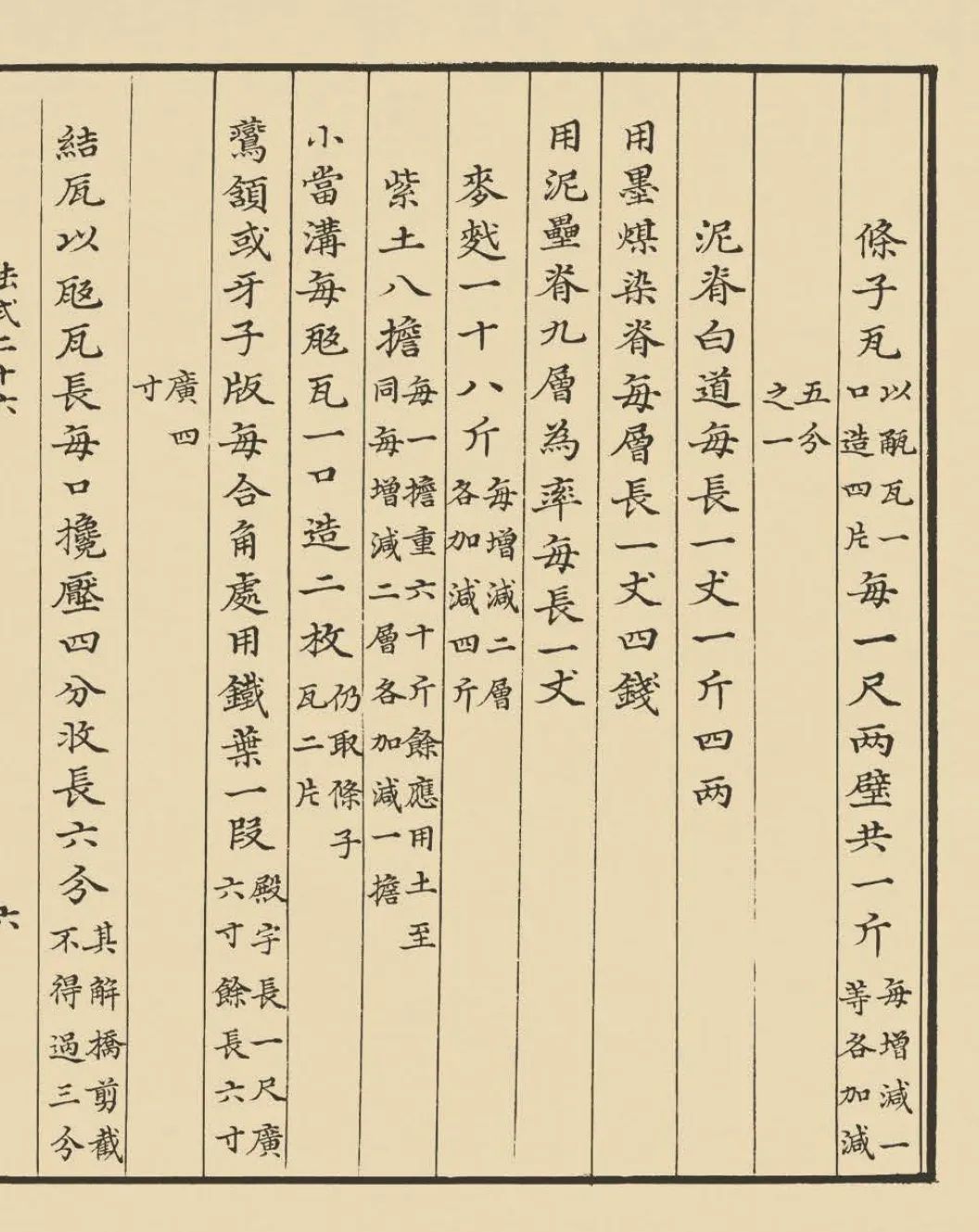

第三方面的研究是将瓦件作为建筑构件的研究,包含营建(使用)过程的遗痕、模数关系、尺度关系与建筑空间关系等方面。以崇礼太子城遗址出土的条子瓦、线道瓦为例,王子奇老师指出,这些瓦件侧缘上有白灰痕迹,部分涂墨,他结合宋画中的建筑形象和《营造法式》的相关记载推测,这即是《营造法式》所记建筑屋脊具有装饰性的两个工序——“墨煤染脊”和“泥脊白道”遗留下的痕迹。王老师还通过元中都宫城南门出土的瓦件和现存建筑的实例,初步分析了元代官式建筑琉璃屋脊的用色规律。

▴

《营造法式》之“墨煤染脊”与“泥脊白道”

清抄本

第四方面的研究为社会文化因素的研究,包含文化意义、等级秩序等方面。王子奇老师援引了自己在《中国古代鸱尾的起源及其初步发展》一文的观点,指出鸱尾最早见诸文献始于东晋时期。他推测,所谓“自晋以前,未有鸱尾”指的就是自东晋以来出现了使用鸱尾标示建筑等级的做法。鸱尾的出现或即源于东晋南北朝以来宫殿、太庙、衙署和高级第宅的等级性因素。王子奇老师补充道,这一情况不仅见于南北朝时期,在唐宋时期也得到了延续。他援引了《唐六典》、《唐会要》、北宋《天圣令·营缮令》与《宋史·舆服志》等文献,认为唐宋时期关于鸱尾等脊饰瓦件的使用也主要着眼于等级和制度层面。例如,唐代明确记载宫殿可以使用鸱尾,宋代所记的使用范围还包括了大庙和诸州正牙门及城门,甚至连是否使用拒鹊都有明确规定。由此反观南北朝时期鸱尾的使用,应是制度一脉相承的延续。五代时期诸侯割据,政权转异频繁,往往因此进行配套的政权建设,不少涉及宫殿建筑的改造。南宋前期营造宫殿时也对板瓦、筒瓦与鸱吻进行具体规定,可见于周必大的《思陵录》。

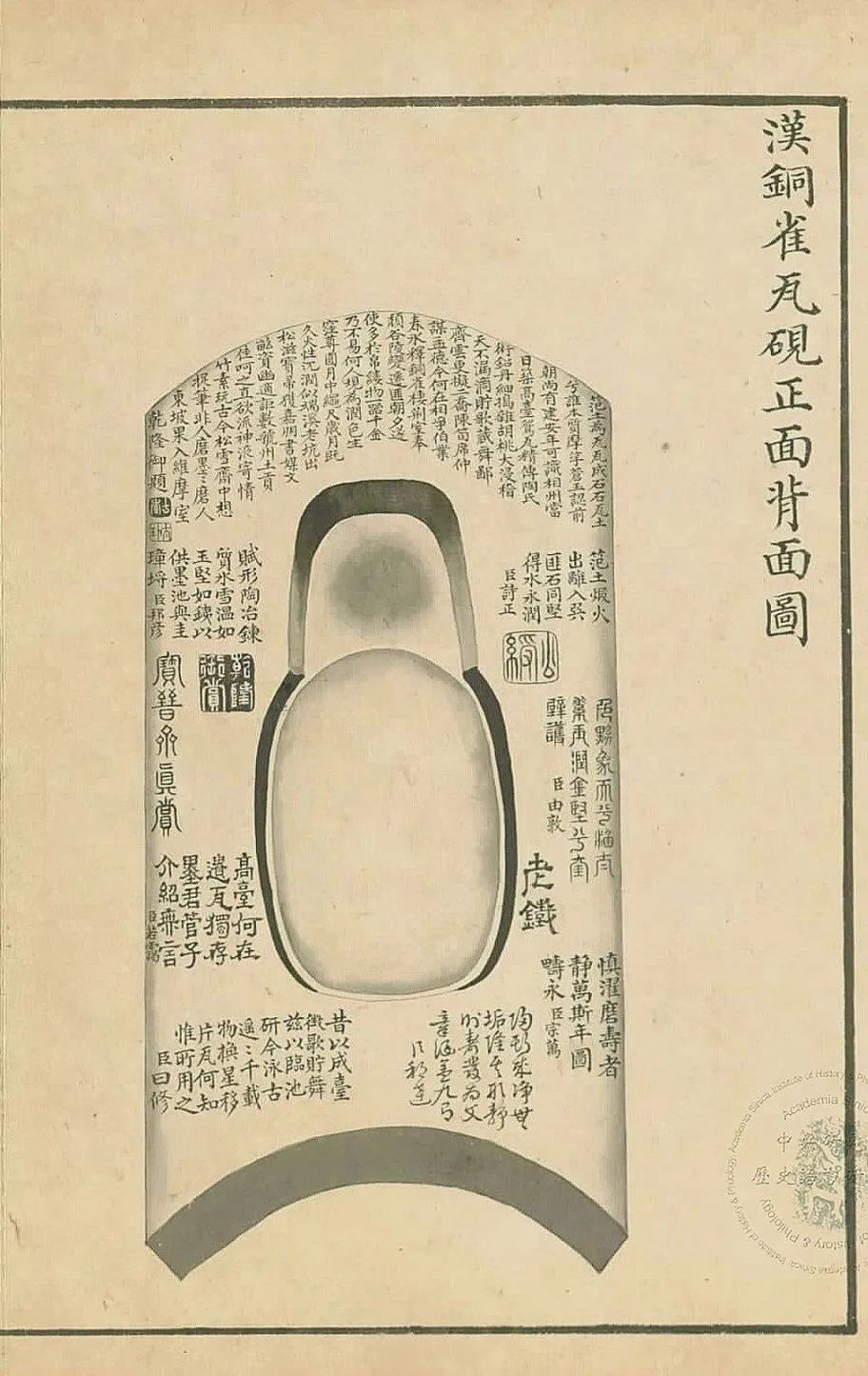

就瓦件所蕴含的文化意义,王子奇老师以《误会与想象——透过对“铜雀瓦砚”的认识谈艺术品的塑造》一文为例做了说明。他评价称,在宋代以后受到追捧并收入《西清砚谱》的“铜雀瓦砚”的故事,留给我们一个基于“误会”又在后来加入主观“想象”并最终影响和形塑了艺术品的例子。一方小小瓦砚背后所展示的,不再只是某位文人伏案书画的自我世界,还牵涉出匠人如何调用历史世界里的资源来为自己的创造附加价值,甚至据此改造自己的作品。一件艺术品的诞生,不再单纯只是匠人的创作,还夹杂着历史、想象与物质的复杂互动。这一案例生动说明了瓦件所蕴含的文化意义甚至可能超出地面建筑和考古遗址的范畴,具有更为深远的发掘空间。

▴

《西清砚谱》之“铜雀瓦砚”

清抄本

最后,王子奇老师总结,以上初步归纳的古代瓦件的四种研究思路,不仅适用于瓦件,木构的研究、砌体建筑的研究,以至于更广阔的物质史料的研究,或许都具有拓展的可能性。

与谈环节

朱岩石老师指出,王子奇老师全面地介绍了他关于建筑构件瓦片的研究心得,令人耳目一新,使人从考古学角度反思建筑构件的研究。砖瓦是历史时期考古发掘中最常见的遗物,因此常被人忽视。在单体建筑的发掘达到一定规模时,瓦件的数量甚至会成为资料整理时的负担。尤其是在目前,全国考古发掘工作以配合基建的抢救性发掘为主,主动性发掘相对有限,这种情况下更难达到全采集的要求。希望能够进一步努力推进关于瓦件的研究,让发掘者感受到更多的学术收获,才能产生动力主动采集资料。

朱岩石老师进一步强调,类似的研究有赖于定量大数据的支撑,需要“全采集、全统计”,即将单体建筑的标本进行全测量后,对数据进行全统计,才能得出定性结论。以邺城遗址的发掘为例,对核桃园5号和1号建筑遗址的全采集与定量统计工作,得出了超出以往认识的全新结论。另一方面,对于建筑构件,尤其是瓦件等考古资料的整理与研究还需进一步细化。例如,瓦件的制作实际上有很多细节,类似日本学者“同范瓦”的研究,可以进一步帮助分析瓦件的生产、使用情况。

▴

邺城遗址出土的建筑构件

钟晓青老师从邺城核桃园遗址的建筑复原出发,指出朱岩石老师所领导的研究团队基于“全采集”和定量分析,对筒瓦与瓦当的比例进行推测,进而推断塔的体量与层数,十分有价值。目前类似王子奇老师这样的关于瓦件的研究在学界还未充分展开,希望可以在未来得到重视。钟晓青老师还归纳,从王子奇老师的分享看,瓦片制作从秦汉到明清似乎经历了由大到小、由精到粗的发展过程。秦汉时期的构件多采取大尺度,而后逐渐形成规制,瓦件尺寸逐渐变小。

刘瑞老师指出,国内关于考古出土的建筑材料的研究与日本学界的研究在关注点方面有很大不同。他认为,全采集当在考古发掘尤其是主动性发掘中成为“标配”纳入规程。其次,以瓦的大小来讨论建筑等级也需要保持谨慎,因为个别建筑本身兼用大小瓦。在瓦与建筑整体的关联方面,刘瑞老师补充,王子奇老师关注到历史时期建筑维修的问题,这种情况在秦汉时期也存在。如王莽为修九庙挪用了上林苑的构件,因此九庙的建筑构件年代可以包含战国到汉,而其中又有当时专门制作的瓦件(如四神瓦),当仅见于此建筑。

▴

四神瓦当

黄信老师重点分享了自己的三点体会。第一,他认为建筑考古与城市考古应当紧密结合。无论主动发掘还是配合基建的考古工作,城市考古都应该有建筑考古专家的参与。以巨鹿古城为例,由于城市遗址在北宋大观二年(1082)就被黄河整体掩埋,房屋构件被较完整地保存于地下,需要周密规划后重新启动发掘。第二,他以太子城为例对目前的考古学与古建筑研究进行思考。太子城遗址为金代中后期皇家行宫,基本确认为金章宗夏捺钵的泰和宫。其年代较为准确,为1190-1210年。而关于该遗址考古发掘的建筑规模恰恰与建筑复原结果相契合,可见城市考古与建筑考古应当互相促进、互相支持。第三,黄信老师认为瓦件的研究应当更多借鉴瓷器研究的方法。瓦件数量虽多,但是与瓷器考古的样本比仍存在较大差距。定窑遗址出土瓷片约三十万片,经历了全采集、全编号、全统计的过程。这样的分析、研究过程将使研究者直接受益。

▴

论坛现场

郑岩老师指出,在运用考古材料进行研究时,学者往往觉得简报提供的信息不足。这是因为,考古挖掘所收获的材料通常与挖掘前所思考的问题紧密联系。许多没有被挖掘者纳入考虑范围的信息将不会成为简报叙述的重点。问题先行与全采集、全统计两种研究方式的张力,涉及工作方法的问题。郑岩老师认为,在田野工作开展前,需要确立发掘原则。在统一原则指导下,即使不对某个材料进行具体研究,考古工作者的成果依然可以为后人研究提供便利。郑岩老师还指出,如果将对瓦片的研究视为建筑学研究分支,需要考虑如何发展出具有针对性的独特研究方法。20世纪以来,中国学界经历了整体学术转型。建筑学、考古学等“新学”进入中国,与原有文化传统产生了巨大反差。然而无论作为“新学”的考古学还是“旧学”的金石学,都以历史记忆作为共同指向,二者殊途同归。因此,如何思考二者之间的关系以及内在逻辑,是接下来仍需要重新梳理的工作。

邱忠鸣老师最后补充,与会的各位老师都提到统计学方法,对艺术史学科有很大的启发。有意识地在发掘过程中使用统计方法,细致地处理材料,对于考古学本身也十分具有方法论意义。王子奇老师以小物件切入,详细讨论了其发展的历史,并将其与建筑整体与城市考古联系起来,以小见大。这与艺术史“管中窥豹”的研究方法同理。