2024年4月19日下午,“北大文研讲座”第326期、故宫与故宫学第十一讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“理原守位:乾隆的五座书房”。本次讲座由故宫博物院研究室主任、二级研究馆员王子林主讲,北京大学艺术学院助理教授刘晨主持。

讲座开篇,王子林老师探讨了本次讲座的题目“理原守位”的意涵。它出自乾隆《为君难跋》。《易·系辞》曰:“天地有大德曰生,圣人有大宝曰位,何以守位曰仁。”安守自身在天地之间的位置,“仁”是其中最重要因素,也是中华文化的核心之一。“理原守位”与“仁”的思想贯穿了乾隆对自身书房的设计。

乾隆自幼好学,九岁开始读书,十四岁开始学习写文章。其诗言“耽书是宿缘”“一年无日不看书”,可见乾隆好读书的品性。他一生创作四万余首诗,留下众多画作和临摹。乾隆的另外一件创举便是修建了众多的书房,散布于禁宫、御园和行宫里,难以尽数。王子林老师对乾隆带“书屋”二字的书房作统计,就有67座,除此之外还有诸多“殿(昭仁殿)”“室(随安室)”“斋(抑斋)”“精舍(写心精舍)”“山房(静寄山房)”“轩(构虚轩)”等等。乾隆所建的书房数量之多,装饰之精美华丽,意境之深远厚重,应属前无古人后无来者。除了现实存在的书房之外,他还想象了十二个书房——梅花书屋、红杏书楼、碧梧书馆等等——把自然界不同的植物意象融汇进来,并题十二首诗,命大臣按元人意境画十二幅图,彰显出乾隆十足的浪漫情怀。可以说,乾隆的书房是宫廷建筑中一道亮丽的风景,为我们提供了考察其心灵世界和文化修养的重要空间,也经由丰富的室内陈设和装饰为我们展现了清代文化与艺术的独特魅力。接下来,王子林老师对乾隆的五座重要的书房进行了导览与阐释。

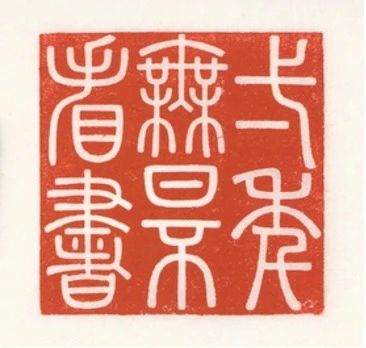

▴

乾隆“一年无日不看书”印章

一、 乐善堂:构筑书房的本心

据现存原状,崇敬殿明间悬挂有 “乐善堂”匾,是一座书房,布局规整,设宝座屏风,具有鲜明的礼仪性质。从名字来看,这是一座关于“善”的书房。那么,作为一位帝王,为何要思考“善”这个问题呢?

王子林老师指出,在儒家思想中,天地最大的德是生。所谓“天地之道,可一言而尽也,其为物不贰,则其生物不测。天地之道,博也,厚也,高也,明也,悠也,久也”,天地之道就是生之道。《大戴礼记》卢辩注云“发其明德而顺天之心”,也就是说天心是主生的,董仲舒《春秋繁露》曰“仁,天心”,天心决定了天的本性是善良的、仁慈的。而天性又决定了天命,故《中庸》称“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,有什么样的天性,就有什么样的天命。故《大学》曰“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,大学之教的目的是“以复其性”,即恢复善的本性,达到“知其性,则知天矣”的境界。

因此,保持心中的“善”,是儒家理想中的人生追求目标。符合天心的文化就是正统文化。在古代中国,只有儒家建构了一个没有中断的文化正统,它是通过圣王相继而奠定的,也就是朱熹所说的“道统”。《孟子·离娄章句上》曰:“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下。”道出了“仁政”作为中国传统政治的最高理想。大舜等圣王的伟大之处,正在于其所具有的善德。

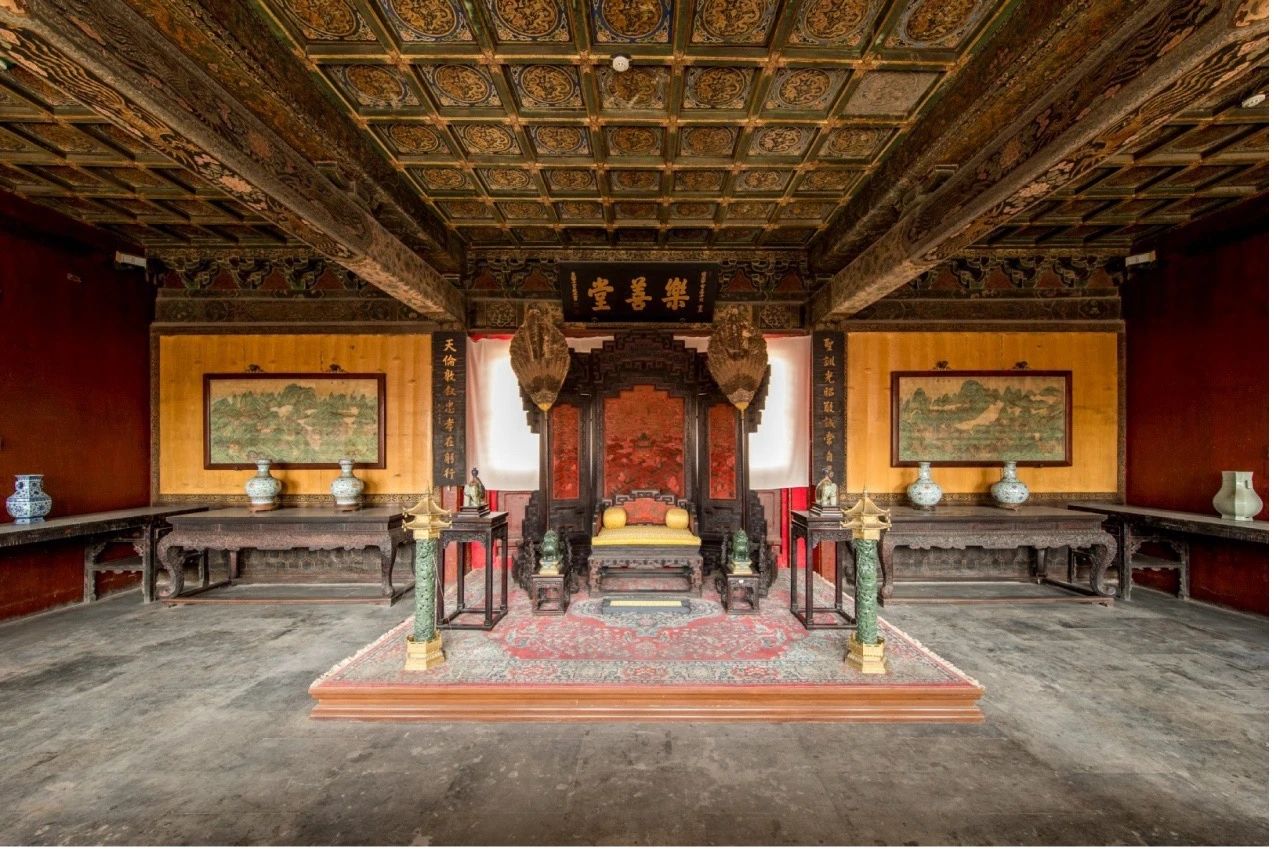

▴

乐善堂

最早的乐善堂位于圆明园的“武陵春色”(初名桃花坞)。雍正四年,弘历读书于此。在《乐善堂记》一文中,弘历称乐善堂有“书屋数间,清爽幽静,山水之趣,琴鹤之玩,时呈于前。菜圃数畦,桃花满林,堪以寓目。”他从自然界的生机勃勃联想到“善”:“盖取大舜乐取于人以为善之意也。”读书是为了明理与修身,然后才可齐家、治国、平天下。由此,弘历确立了自己一生的志向,儒家文化的核心价值观在他心中已经生根发芽,古代圣王成为他学习的榜样。雍正五年,17岁的弘历成婚,被赐居于紫禁城乾清宫西二所,从此离开了桃花坞。但他不忘旧日书屋名,重写“乐善堂”匾,以示志向不变。据现存“乐善堂”匾上的题跋“雍正甲寅嘉平月吉旦日”可知,这块匾于雍正十二年挂在他的潜邸西二所,落款为“皇四子宝亲王书”。弘历即位后对西二所进行了改建,将这块匾挂在了崇敬殿明间。乾隆又重写《乐善堂记》,以说明其景仰大舜,希望能实现父亲的宿愿即洞天福地、天下太平的桃花源之梦想。

二、昭仁殿:昭示五经的正理

昭仁殿位于乾清宫之东,原为康熙日夕寝兴的温室。康熙所题联曰:“风奏南薰调玉轸,霞悬东壁灿瑶图。”“昭仁”的含义是运用典籍中的思想治理天下,就会像和煦的南风一样施仁于民,使百姓无忧。但是,具体运用何种典籍在联中没有说明。乾隆将其确定为儒家的五经典籍。乾隆九年时,他将内廷收藏的宋元明三代旧版善本书籍集中藏于昭仁殿,名曰“天禄琳琅”。乾隆四十八年正月初,乾隆得到了他认为是宋人岳珂刊刻的《易》《书》《诗》《礼》,五经中独缺《春秋》。而极为难得的是,“天禄琳琅”诸书中恰好有岳珂所刻《春秋》一部,令乾隆颇为兴奋。于是,他在昭仁殿开辟了一座藏书室,专门贮存岳氏《五经》,题匾曰“五经萃室”。乾隆还制作了“五经萃室”炕屏,以紫檀木作框,双面髹漆。屏心为其所著《五经萃室记》,叙述了五经的重要性、宋代岳珂所刻五经之精致、散聚经历和“五经萃室”名的由来。

▴

昭仁殿五经萃室

五经是我国保存至今的最古老的文献,是古代儒家的主要经典。《易》是正统思想的象征,《书》是大训之法,《诗》是王化之始,《礼》是天之经地之义,《春秋》是王道之正。《五经萃室联句有序》中写“经纬星成焕东壁”。古人假想天上有一座图书府作为人世间图书府的投射,用以保存文脉。因为天上的壁星是永恒存在的,而地上的图书府总有湮没之时。但只要壁星在天空照耀,心中就会燃起希望,文化的种子就会再度破土,图书府又会回到人世间。中华文化的根在儒家五经,它是阐述圣人之精微、示天理正人心的经典。乾隆于紫禁城中建“五经萃室”,便是期望继续保承这一文脉绵延不断。

三、文渊阁:汇流澄鉴的书楼

盛世修书,不仅可以辨章学术,考镜源流,而且还可以振兴文教,垂示万世——这是太平盛世的体现,也是每一位统治者的梦想。旷世宏伟的儒家经典全集《四库全书》的编修规划是在承德的经畬书屋构想的。该工程始于乾隆三十七年,三十八年正式启动,历时二十年告成。乾隆设“四库全书馆”,博选一时之俊才参与编修。乾隆三十九年,各省和私人呈进的书籍达到高峰。他遵循汉唐编书之义,“要资稽古得寻沿”,按经、史、子、集编定目录。第一套《四库全书》编修竣工后抄录四份,分藏于紫禁城文渊阁、京西圆明园文源阁、奉天文溯阁、热河文津阁。此次庋藏地点均在北方,可见乾隆把这一巨大的文化成果首先献给了祖先。乾隆四十七年,他下令再抄三份,分贮扬州大观堂文汇阁、镇江金山寺文宗阁、杭州圣因寺玉兰堂文澜阁。这三处庋藏之地皆在江南,这是由于乾隆认为江南藏书家贡献最巨,以此作为对他们的回报。

▴

紫禁城文渊阁

文渊阁楼上明间北向座位靠垫背后的楠木板壁上刻诗《题宋版春秋分记》,写有“统万乃惟一,会殊则以同”,蕴含着编修《四库全书》的目的是为实现文化大一统之义,同时也表明自己是四库的守护者。阁内有“汇流澄鉴”的大匾,出自典故《淮南子·说山训》:“人莫鉴于沫雨,而鉴于澄水者,以其休止不荡也。”由此可知,“汇流澄鉴”是指江河汇集后形成的池或潭,经过沉淀后,水面平静、明彻如镜。王子林老师认为它表达了三重含义:一指文渊阁汇集了各方面的古代文献;二指古代文化博大精深,溥博如渊,如同深不见底的潭水;三指这些文献是经过历史沉淀后而形成的纯正文献,可以如镜子般照见真实的历史,使人形成正确的历史观。因此,乾隆想借此告诉后人,他主持编修的这部《四库全书》,囊括了历史上的所有儒家经典,是一部真实而纯净的文化史,希望后人能将传统发扬光大。

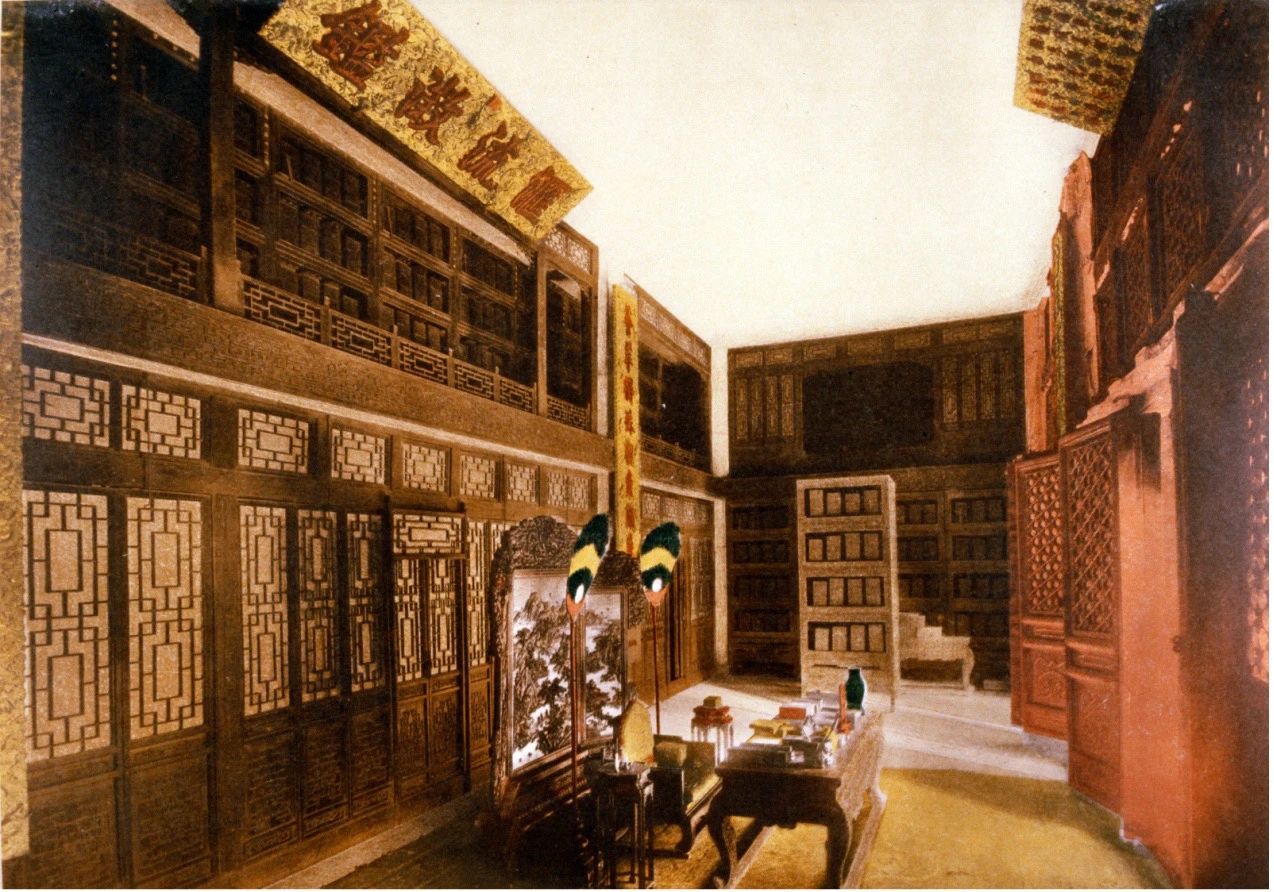

▴

文渊阁内景

四、讨源书屋:溯流文化的源头

讨源书屋位于南海淀大河庄之北的畅春园。这座书屋周围有流水、松竹、荷花相依,环境优雅,风景秀丽。乾隆九年,他正式奉养母亲崇庆皇太后于畅春园。讨源书屋位于西花园,与畅春园仅一墙之隔。乾隆每半个月便来向母亲问安,讨源书屋就是他间隙处理公务的地方,是离母亲居所最近之处。在此之前,乾隆的祖父康熙也曾常驻于畅春园,祖孙二人在讨源书屋度过了短暂而快乐的时光。因此,讨源书屋承载着乾隆尊亲孝悌的重要意义。尊亲孝悌为何如此重要?王子林老师指出,因为这正是“仁”的源头。《中庸》曰:“仁者,人也,亲亲为大。”爱亲人便是最大的仁。甲骨文的仁字从“尸”,指在丧礼中死者的后代扮装鬼神,以视为祖先灵魂的化身。面对尸,祭者产生了悲、哀恸等情感。如果一个人对亲人的离去都不感到悲痛,何谈对他人的仁爱之心呢?因此,康熙与崇庆皇太后看似与讨源无关,实则是乾隆讨源的根本。

▴

讨源书屋位置图

图源:北京林业大学三山五园研究团队

乾隆对讨源有着极大的兴趣,并在《讨源书屋记》一文中阐述了他的思想。由水之源,他联想到了人之源,提出“尧舜,政治之源也;孔孟,道德之源也”。又经由仓颉之书、后羿之射、师旷之音、扁鹤之医、宜僚之丸、弈秋之弈这些各行各业中最杰出者,乾隆认为他们寻到了各自的源头,获得了心灵的安宁。因此,尧舜与孔孟之源亦在“心”。讨源之源,并非心法与治法,而是圣王传下来的“十六字心传”。《尚书·虞书·大禹谟》曰:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”这是尧禅位舜时所传授的治国大法,即诚实地恪守天道。经由对讨源书屋的阐发,乾隆确定了圣人讨源之旨在于上接十六字心传,与圣人之心相连——这便是通往内圣外王,实现天下太平的大道。

五、香雪与长春书屋:确立传承的根本

雍正十一年,父亲赐给弘历“长春居士”号。居士身份对乾隆书房的构造理念起到非常大的作用。即位后,乾隆广建长春书屋。养心殿仙楼长春书屋建于乾隆元年,后改为佛堂,长春书屋被挪至楼下西隔间,面积约4平米,置床一张,只可容膝。床对面有玻璃方窗,可观西山墙外院子里的苍翠松柏。养心殿长春书屋所在的特殊位置为后来乾隆构筑梅坞和养性殿香雪埋下了伏笔。彼时,宣石进入宫廷室内作为立体山景成为时尚。香雪指梅花,乾隆于养性殿西墙外建耳房,并于室内堆叠宣石,宣石洁白如雪,喻梅花,与长春书屋为邻。

乾隆除了帝王的身份,还有另一种身份即居士。父亲赐给他“长春居士”号,乾隆一生没有忘记自己的这个居士身份。居士需要修行,山洞是修行的绝妙场所。雍正时绘有雍正本人山洞修行的画像,乾隆二十六年,乾隆亲笔创作了一幅《达摩山洞面壁像》,所以在乾隆的心中,参禅是要在山洞里进行的,他与父亲一样有山洞修行的情结。

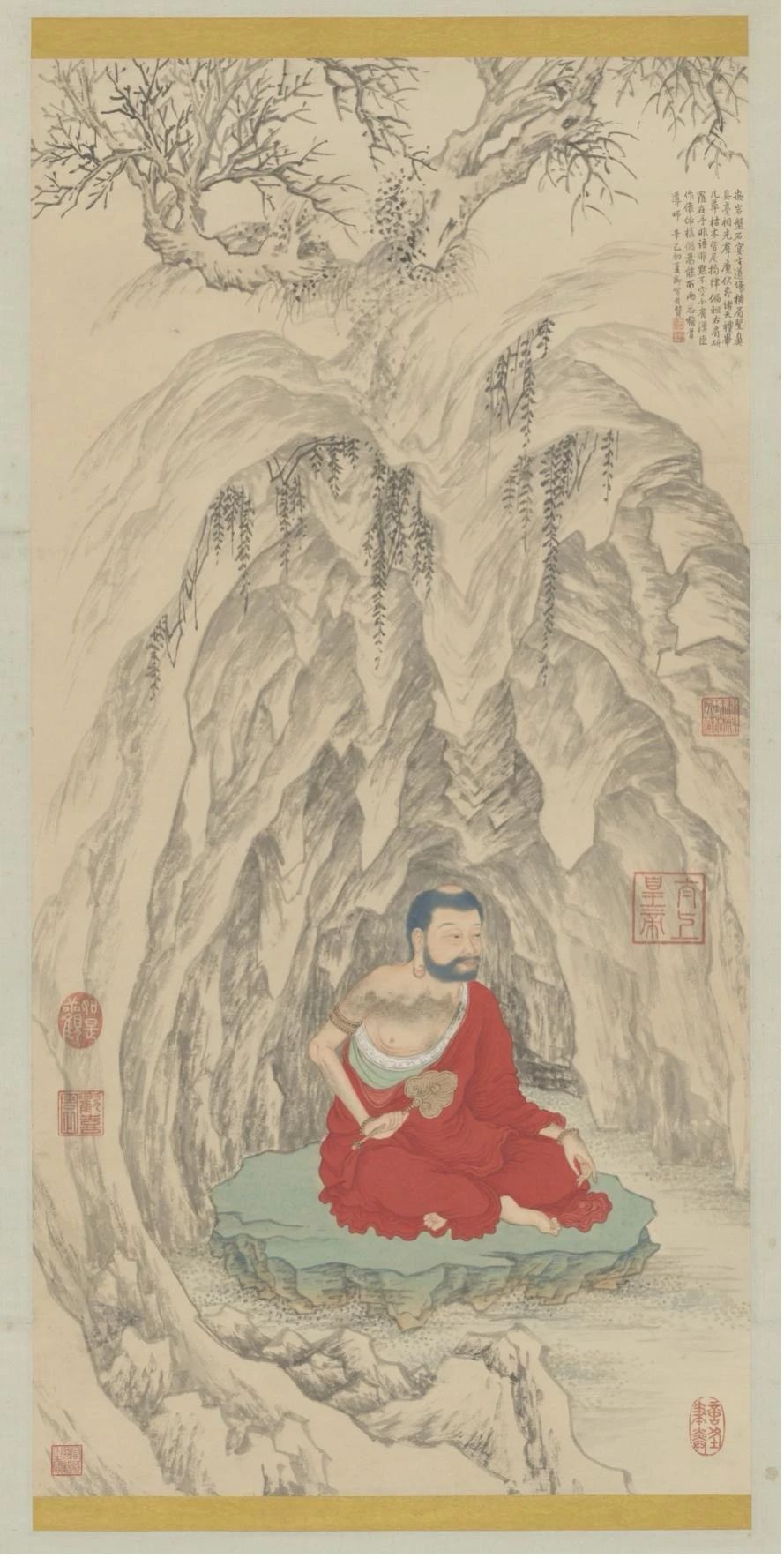

▴

弘历画《达摩像》

作为帝王,他无法到深山中去,因而在宫中建造香雪室。宣石从地面垒起,层层相叠,或独峰,或沟壑,或绝壁,或危嶂,逐渐向东、北、西墙展开,顺墙而上,然后从南落地窗两侧垂下,形成一个完整的中间空的合围山洞。从香雪入口处看,“香雪”门的上方和左、右两侧均堆砌宣石,门如嵌在山洞口般,故香雪确为一宣石垒叠的山洞。

▴

乾隆御题“香雪”木质匾额门

▴

香雪室内景

香雪室的另一功能在于其具有那罗延窟的功能。香岩室是乾隆十七年于清漪园万寿山后山天然洞穴经修饰后而成的一处洞窟,位于清可轩西,乾隆三十六年《香岩室》诗曰:“香岩石室幽,清可轩之左。轩固偶一经,室更弗恒坐。前已轩中憩,兹游室实可。洞户窄益狭,盘陀平不颇。天花霏其芬,禅枝轇以锁。龙象底须守,缾钵惟静妥。如如供大士,跏趺青莲朵。那罗延窟是,无示中示我。”乾隆把香岩室当成了那罗延窟,那罗延窟是《大方广佛华严经》中文殊菩萨与其眷属、诸菩萨众一万人俱,常在其中而演说法处。乾隆《望海寺碑文》曰:“《那罗延窟经》云:是菩萨住处,天龙八部围绕供养,则海会即在山中瞻谒曼殊者,但当于此寻源。”曼殊即文殊菩萨,那罗延窟是文殊菩萨的住处。乾隆则被认为是文殊菩萨化身的转轮圣王。当乾隆坐在香雪室里的石座上时,他的这一身份就此确立。乾隆就具有了三种身份:居士、皇帝、文殊菩萨化身的转轮圣王。

▴

乾隆文殊菩萨画像

那么,乾隆在山洞里要修什么德行呢?那便是“乾元君子体为仁”。乾隆五十六年的《长春书屋》诗曰:“先年赐号曰长春,到处颜斋训仰谆。宁只读禅适清豫,临民要在体元仁。”谈禅要静心,恬适安乐才能臻至上境。同样,治理百姓一定要继天而作,体元立仁,施仁于民,推行仁政。置身于香雪,如入洁净的世界,一尘不染。这时,山石变成了雪,雪化成了梅花,梅传春信,春为仁,仁赋予香雪以灵魂。乾隆通过宣石所构筑的雪和梅花的世界,表达了与天同德的仁寿之义。

通过本次讲座,王子林老师借助乾隆皇帝的五座书房,从中华文化与传统哲学的视角打开了阐释清代宫廷物质文化的视野,蕴含着深刻的儒家思想理念。古人的理想与智慧,也不断昭示着我们传承、保护好中华文脉与国家宝藏的重要性。