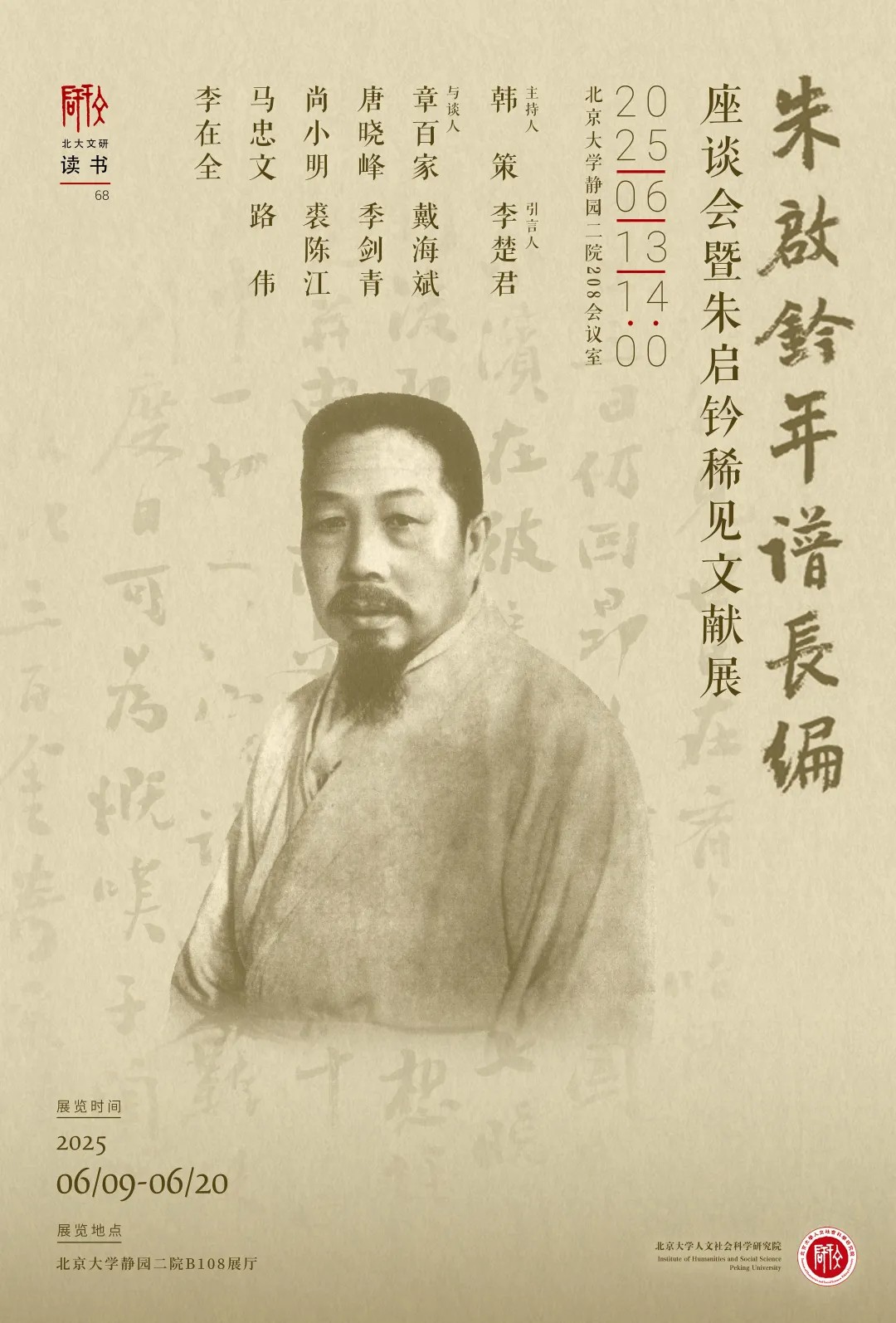

2025年6月13日,“文研读书”第68期《朱启钤年谱长编》座谈会在北京大学静园二院208会议室举行。座谈会由《朱启钤年谱长编》作者李楚君作引言,北京大学历史学系长聘副教授韩策主持,原中共中央党史研究室副主任章百家及其夫人李南、北京大学城市环境学院教授唐晓峰、北京大学历史学系教授尚小明、中国社科院近代史研究所研究员马忠文、中国社科院近代史研究所研究员李在全、复旦大学历史系教授戴海斌、北京大学中文系长聘副教授季剑青、华东师范大学历史学系副教授裘陈江、浙江古籍出版社副总编辑路伟与谈。

讲座伊始,《朱启钤年谱长编》作者李楚君作引言。李楚君幼时跟随朱启钤先生的秘书刘宗汉先生学习书法,研究生阶段开始修复朱家旧藏信札,后着手年谱编撰。年谱整合了120余件未刊手稿和文献,包括家书、友朋书札、外交函电等。通过这些文献的交叉验证,该书修订了朱启钤自传中存在的时间错误并对朱先生参与的重要事件进行了梳理,如厘清了朱启钤在洪宪帝制中的核心地位;汇聚了南北双方以及第三方的文献资料,全方位、客观、真实地还原南北议和整个过程;较全面地呈现了中国营造学社的发展史。

▴

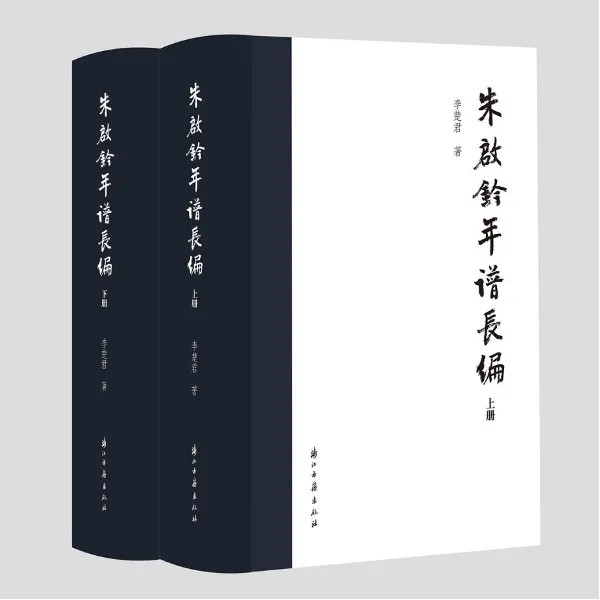

李楚君著《朱启钤年谱长编》

浙江古籍出版社,2025年

著名历史学家章百家是朱启钤先生的外曾孙。章百家老师回忆了自己少年时期随父母出入朱家,对曾外祖父的印象。在章老师看来,朱启钤先生那一代人处在历史变局中,在中西文化碰撞下,人物是非常复杂多面的,可能某些方面很保守,但某些方面又很开放。章老师还强调朱启钤先生私德极好,办事非常靠谱,是在旧官僚中仍被广泛称道的人。

▴

章百家老师发言

唐晓峰老师以“如同观看一部好电影”评价该书的内容和编写风格。他指出,朱启钤先生是时代需要的实干家,既有办实事的才能,也有机遇来发挥其才能。唐老师深入讨论了朱启钤在北京城市建设中的贡献,如拆前门楼最少的部分,使交通活起来;主持设计宣武模范区、新华街一线,开创民国初期城市建设的样板。唐老师强调,朱启钤所推动的是一种“小手术大成果”的非破坏性城市改造,其对北京旧城格局的更新,兼顾了传统与功能,是中国早期现代城市建设的典范。

尚小明老师在发言中高度评价了《朱启钤年谱长编》的文本质量与排版风格,认为内容文字干净、条理清晰,阅读体验极佳。他结合自己对1916年前内容的细致研读,重点指出朱启钤与汪康年之间的通信揭示了清末士人对袁世凯权力扩张的警觉,具有重要史料价值。此外,他还分析了朱启钤在警务系统中的历练如何奠定其在民国初年出任内务总长的基础,强调其政务能力深得北洋高层信任。对于洪宪帝制部分,尚老师遗憾未见新的材料,并结合实地访谈指出相关资料可能已经被毁掉。

▴

1915年朱启钤主持前门改造工程开工典礼

李南老师认为朱启钤是一位“特别能干、特别复杂”的人。他在北洋政府中处理了许多难题,尤其在复辟帝制中发挥核心作用。在做官之外,其对建筑的兴趣也一以贯之,从早期修天津监狱,到后来改造北京城,袁世凯的支持给了他实现建筑抱负的机会。从朱启钤一贯不畏批评、甘愿承担事务、甚至主持袁家墓地建设等细节来看,他对袁世凯的知遇之恩也抱有感激。李老师认为朱启钤既有开阔的眼界,也有对传统文化的认同,在北京改造中,在改造与保留之间做了最好的安排,既推行城市功能更新,又尽力保留旧城文化格局。最后,李老师指出,朱启钤身上所体现的那一代人“感恩的心”与“道德的保留”,对当代人仍有启发。

马忠文老师指出,《朱启钤年谱长编》体量大、资料丰富,对当前朱启钤研究有重要的基础性意义。他认为,与同时代的章士钊、叶恭绰等人相比,朱启钤的史料整理更为系统,从年谱长编入手进行人物研究,是值得肯定和鼓励的。在马老师看来,20世纪学术长期以新与旧的二元视角筛选人物,导致许多旧时代文化人士被忽视。他认为朱启钤虽属“旧人”,但其在城市改造、文化建设等方面的作用不容低估,应从文化史角度重估其历史地位。最后,马老师指出书中个别史实表述尚可修订,如对官职变动和人物关系的描述,建议未来再版时加以斟酌完善。

李在全老师在发言中指出,朱启钤横跨晚清、民国与共和国,其地位虽重要却因材料分散难以系统研究,而本书很大程度上解决了这一问题,为后续研究打下基础。他特别提到,通过阅读年谱,自己对朱氏家族与相关家族的关系有了更清晰认识,也因年谱收录“哀沈阳”等材料而获得对北洋时代人物细节新的理解。李老师还从“北洋政权人才结构”角度强调,军人固然处于北洋时代的核心位置,但如朱启钤这样的技术官僚在北洋政权运行中也是不可或缺的人员。朱启钤不仅行政能力强、能办实事,也具有很高的文化眼光。理解北洋时期中国的人才构成,不能忽视朱启钤这类早期的技术官僚。

▴

新中国成立初期朱启钤与家人合影

季剑青老师指出,虽然朱启钤并非传统学者,却具备学术眼光和文化抱负,是“北洋遗民”式知识官僚的典型代表。退出政坛后,他投身文献整理、学术社团等工作中,在民国学界扮演重要角色。在季剑青老师看来,朱启钤不拘于政治立场,更注重做实事。因为长期任职于技术与实业部门,他更能注意到一般正统学人缺乏关注的市政、建筑、工艺等领域,开辟学术的新方面。在政治中他也表现出了强烈的“实用主义”精神,是学问、实践和学人的有机结合。在建筑研究方面,与梁思成不同,朱启钤更重视文献的搜集,具有广阔的文化史视野,重视建筑与雕塑、彩绘等工艺的关联,同时还具有破除中外界限的学术意识,重视少数民族文化与外来元素对建筑传统的融合。最后季老师提到,朱启钤与梁思成关系相当微妙,值得专门研究。

戴海斌老师认为,《朱启钤年谱长编》的出版,是对朱启钤复杂而丰富一生的重要梳理,弥补了朱启钤未能自撰回忆的缺憾。戴老师指出,该书清楚地还原了朱启钤早期复杂的仕途轨迹,尤其通过与瞿鸿禨、徐世昌的关系进入政坛,从地方考试事务到京师警政,再到北洋政府核心的过程。在学术贡献方面,戴老师强调朱启钤长期致力于文献整理和地方文献保护,尤其在贵州地方文献的整理中发挥了重要作用。建国后,作为文史馆的核心人物之一,参与了近代史资料的整理编纂。在戴老师看来,这些材料既有史料价值,也有“统战”性质,需辩证使用。戴老师最后指出,朱启钤是典型的“寿命长,经事多、知识富、心思密”的历史人物;他留下的资料有主观性和两面性,但若通过史家鉴别的方式来处理,能够对近代史研究做出推进,本书的一部分价值也在于此。

▴

读书会现场

裘陈江老师从《存素堂丝绣录》出发,围绕朱启钤丝绣收藏的刊刻、流转与保存进行了深入的讲述。首先,裘老师介绍了《存素堂丝绣录》稿本的保存情况,现存手稿藏于上海图书馆,包含大量朱启钤亲笔批注与修改痕迹,显示其高度参与出版过程。接着,裘老师梳理了朱启钤与其助手阚铎之间围绕《丝绣录》刊刻的书信往来。这批书信详实记录了朱启钤对图版排序、名称修订、删减通草画与火绘内容的明确指示。他甚至亲自编订新目录、丈量原物,动员女儿协助,显示其高度细致的工作风格。同时,裘老师指出,朱启钤编印《丝绣录》的背景之一是当时家庭经济困窘。他在编书同时着手将藏品售予张学良,这批丝绣作品后存入奉天(今沈阳)中央银行。抗战胜利后,部分丝绣在日本被发现,1948年由中华民国驻日代表团交涉返还,最终入藏辽宁省博物馆。朱启钤本人亦为追溯收藏权、协助文物回归提供证明。裘老师最后总结道,整个《丝绣录》的刊刻、转让、追讨与现藏过程有非常多的波折,其中也体现了朱启钤对文物的珍视与责任感。

讲座最后由路伟老师发言。路伟老师谈到,自己对朱启钤的最初印象来自其学者身份,尤其是其主持勘校《营造法式》及整理《髹饰录》等著作,这些工作聚焦传统学术边缘的建筑等领域,显示出朱启钤“为别人所不为”的精神。他称赞朱启钤先做官、再做实业、再做学者,具有丰富的实践经验,也表现出其在政治上的精明与克制。对于《朱启钤年谱长编》,他认为这部书资料详实,保存了大量珍贵史料,具有重要工具性与史料价值。他称李楚君完成了朱启钤的“身后事”,实为朱先生“一代知己”,并寄语其著作等身可期。