2025年10月21日下午,文研院第十九期邀访学者内部报告会(第五次)在静园二院111会议室举行,美国布兰代斯大学的王璞老师作了题为“自传和史学——从郭沫若流亡期作品到中国革命的古今转译”的报告,同期邀访学者张昌平、成谨济、舒炜、孙学堂、齐琨、雷闻、朱友舟、余欣、欧阳晓莉、倪湛舸、黄京、Erkan Kambek、毛海栋、郑泽绵、李春颖、崔剑锋、范晔、王利平、宁晓萌等参加了报告会。院长杨立华老师代表文研院向王璞老师颁发了邀访学者聘书,倪湛舸老师作为主持人介绍了王老师的研究领域和学术背景。

讲座伊始,王璞老师先从自己在学期初与同期驻访的商周考古专家张昌平老师的偶遇说起。当时,王老师与张老师同在保卫部办理入校手续,系统需要辨别人脸信息,与此同时,两位老师在谈论如何辨别甲骨文和金文,以及为什么在20世纪的中国学术之中,甲骨文和金文是可以辨别的。这对于王老师而言是一个令人颇感兴奋的驻访起点。王老师的研究对象郭沫若是文学家,也是历史学家、考古学家,对他进行研究需要将现代文学、比较文学领域的方法视野与历史学、考古学界的相关认识结合贯通。作为以比较视野研究20世纪中国文学的学者,王老师自觉:整个现代中国人文社会科学的思想包含着一场深刻的认识论变革,这场革命甚至延续到了当代,它一方面来自于对中国古典传统的发现、发明、再创造和再阐释;一方面来自于从西方引入的现代性人文社会思想。当西方的方法论以普世知识型和普遍历史的面目展开并传入中国时,其又建基于对自身传统——主要是古希腊文明——的重返与重探;随之而来的问题是,在其间风云变幻的古今张力场中,现代中国如何生产出关于自身的历史认知?

▴

王璞在报告会上

王老师的报告正蕴含着对这一问题的核心关切。报告是《时代精神的翻译学:郭沫若和文化变革》中文增改版的研究计划的一部分。在本次报告中,王璞老师提出了一个具有启发性的研究视角——通过并置自传与史学两种书写形式,揭示它们在郭沫若思想与创作中的平行结构与互文关系。王老师指出,两种看似无法并论的文本类型,在郭沫若的学术与文学实践中,却构成了一个长期被忽视、但早已潜伏其中的关键问题:现代学者如何在个人生命叙述与社会历史书写的互动与关联之间,表征出新的历史认识方式。报告从郭沫若在日本流亡时期的创作入手。这一时期的多重写作实践,正构成了自传叙事与历史—文字学研究的同步展开。

▴

郭沫若(1892-1978)

王老师认为,郭沫若的“流亡写作”体现出自传与史学的同构关系——二者在文本形式上虽属不同领域,却共享同一个“作者声音”(authorial voice)与“革命知识权力”的生产机制。在《中国古代社会研究》中,郭沫若运用历史唯物主义将中国历史划分为三个“社会变革期”,聚焦从原始社会到奴隶社会的转型;而在《自传》的最初篇章中,他则通过个体生命史的叙述,呈现从封建社会向现代社会过渡的变迁。自传与史学在此形成了镜像结构:前者以个人经验回应社会革命的宏观进程,后者将历史时间的象形认识翻译成一种自传文本纺织术。由此,郭沫若的写作实践形成一个循环:从自传出发,抵达史学,再从史学回返自传。通过揭示自传与史学之间的平行结构,我们能够重新理解郭沫若如何在借鉴和转引马克思主义科学唯物史观的基础上,以“浪漫主义”的方式重构历史叙述:既从个体经验通向社会历史,又在特殊与普遍之间完成意义的转译。这种翻译机制,正是现代中国革命话语形成的深层文化逻辑。

一、引言:郭沫若及其“世纪”

在报告的第一部分,王璞老师以“郭沫若及其‘世纪’”为题,简要介绍了郭沫若的生平轨迹,及其在二十世纪中国思想史、文学史与政治史中的复合角色。郭沫若生于四川,原名郭开贞,早年留学日本九州,最初攻读医科,却在求学期间转向文学创作,由此登上新文学舞台,成为白话诗的开创者之一。此后,郭沫若自由出入于文学、政治、学术、外交等多重领域,其身份复杂多变——既是左翼革命家、马克思主义史学的先驱,又是“甲骨四堂”之一;既是自传与历史剧的作者,又是统一战线的象征人物、民主运动的参与者、文化外交家和中国科学院的创始院长;他同时还是新中国考古事业的重要保护者,以及毛泽东晚年诗词的唱和者。郭沫若的盛誉与争议始终并存,他被称为“文化巨人”“百科全书式的知识分子”“中国革命的文艺复兴人物”“新中国的歌德”,也被批评为“智识阶层的薄海民(Bohemia)” “无良文人”“才子加流氓”(鲁迅语)。郭沫若晚年的文化政治工作则与新中国的“第一个三十年”高度重合。他与毛泽东最后一次诗歌唱和的主题是“秦始皇与孔夫子”。他恰在十一届三中全会召开前夕、改革开放启动前夜去世,其生命的最后讲话题为《科学的春天》。可见,郭沫若的人生历程几乎与从五四运动到“文化大革命”的整个现代中国“革命世纪”高度重叠、深度交织。

王老师强调,郭沫若的历史意义不在于他作为单一人物或者一系列作品的合集,而在于他所代表的“世纪性结构”,在于他身上凝缩的综合的思想与文化现象。郭的文化政治生涯的跨度,也正是中国革命自身的跨度。所有关于郭沫若的变化与争议,都应从这一历史结构中加以理解。因此,重新历史化、问题化郭沫若与中国革命的关系,乃是其研究的出发点。

▴

北伐时期的郭沫若(前排左二)

在界定“中国革命”这一核心概念时,王老师指出,它并非仅指特定的历史事件,而是指一个激进的社会、政治与文化变革的总体时期,也代表着一种全新的历史时间经验。为此,他参考中国学者汪晖、法国学者阿兰·巴迪欧(Alain Badiou)的研究,认为从五四运动到“文化大革命”约六十年的历史构成了中国“革命世纪”的关键阶段。在此种历史经验中,我们不得不关注郭沫若在1927年大革命失败后的重要转折:他在当年5月被蒋介石通缉,参与南昌起义,并在逃亡途中感染伤寒,几乎完全丧失听力,成为一位带有残障身份的作家。此后,他引领创造社迅速转向马克思主义理论。恰在此时,郭沫若对中国古史的再阐释——通过抒情、戏剧与学术等多种形式展开——则代表了另一种文化政治的转码机制。

长期以来,学界关注的焦点多在于“现代中国如何将古代中国叙述为民族国家的线性历史”,王老师则希望反向追问:中国革命如何展开为一个颠覆性而又生产性的历史想象?他引用土耳其-美国学者阿里夫·德里克(Arif Dirlik)的论断指出:“在二十世纪,中国历史意识是在和中国社会的革命化进程的辩证关系中演进的。” 中国文明以历史连续性著称,而革命时期的中国却似乎呈现出历史虚无、甚至反历史的倾向。从五四新文化运动的古典重估、国故运动,到毛泽东“古为今用”的口号,革命始终在重新想象现代中国与古典遗产的关系的同时,主动调试源起于西方的普遍历史观,尤其是马克思主义的社会发展理论。而任何关于古代与革命关联的讨论,都无法回避郭沫若这一关键人物。

接下来的问题是:为什么从自传说起?王璞老师指出,1928年是理解郭沫若思想转变的重要时间节点。这一年,郭沫若流亡日本,几乎同时展开了自传写作与史学研究。他在1928年4月完成了《我的幼年》,并于1929年结集出版。这部作品后来发展为四大卷的《沫若自传》,是二十世纪中国自传文学中的代表作品。在《我的幼年》写作约三个月后,郭沫若又草成《周易的年代背景与精神生产》。这篇论文是他第一次系统地从马克思主义视角解读中国古典文献,后收入《中国古代社会研究》(1930年初版),成为中国马克思主义史学崛起的重要里程碑。同样在1928年,郭沫若开始涉足商周文字的释读工作,正式踏上考古文字学的研究之路。换言之,郭的政治流亡时期,标志着自传文本的生产与历史学、文字学研究工作的同步展开。郭沫若作为一个“极端现代”的作家,却自称有“历史癖”。他对未来社会的理想追求,逼迫出对历史社会的重新清算,这种张力使现代性与古代史形成了内在关联。对郭沫若的史学、文字学研究,正应在自传书写的背景下并行展开。

▴

郭沫若流亡日本期间所著的部分著作

二、从自叙传小说到自传

在报告的第二部分,王璞老师首先指出,自传书写面临理论上的难题:“一切文本都是自传性的”,但同时,“没有任何文本是或可能是真的自传”。所有的写作都带有个人色彩,而一切个人表述又都不可避免地含有虚构的成分。由此引出了自我表达的自发性、优先性和本真性问题。王老师认为,自我直接表达所呈现出的“真实效果”本身源自浪漫主义意识形态,与“作者性”(authorship)及“作者突入”(authorial intrusion)的修辞建构密切相关。

在这一背景下,郭沫若早期的自叙传小说尤为重要,包括《残春》(1922)、《月蚀》(1923)、《叶罗提之墓》(1924)、《漂流三部曲》(1924)、《落叶》(1925)、《喀尔美罗姑娘》(1926)及其他速写类短篇。这些作品体现了创造社对日本“私小说”传统的借鉴,强调文学是自发性的产物,记录未经滤过、不容置疑的真实内容。王老师指出,郭沫若的自叙传小说中普遍存在性欲主题和对“我”的批判意识。如《喀尔美罗姑娘》中“精神出轨”的描写与郭沫若个人生活高度吻合,表现出感伤的自我哀叹,似乎可以信赖其“作者声音”的本真性与情感质地。此外,《漂流三部曲》中第一人称叙述延伸为对金钱、都市生活以及资本主义对中国社会的整体控诉和批判:“我们为空间所囿,我们为时间所囿,我们还要受种种因袭的礼制,因袭的道德观念的凌辱……我们在这世间上究竟有甚么存在的必要,有甚么存在的必要呢!我们绞尽一些心血,到底为的是甚么?为的是替大小资本家们做养料,为的是养育儿女来使他们重蹈我们的运命的旧辙!”——而恰恰是这句话,同样出现在郭沫若后来的古代社会研究中。

郭沫若从自叙传小说到自传的发展,不仅仅是从“第二自我”转化为“第一自我”的过程,更重要的是,他通过自传书写界定了作者与主体的至高点,借此描绘了一个变革时代的全景视角。个人与时代的紧密联系,成为新文学自传写作的显著特征,而这是中国古代文学所不具备的。在郭沫若的自传中,个人生活与社会历史发生了直接的对应关系,个体经验被转化为理解时代经验的无需中介的媒介。中国现代作家的自传共同塑造了一种基本的叙事模式:一个具有历史承担感的作家,必须与旧中国“离婚”,在新的时代中寻找替代性的权威。在郭沫若这里,这种叙事关联到封建社会向资本制度转化的历史逻辑,与他在马克思主义史学框架下的社会发展观高度一致。

▴

郭沫若:《沫若自传》

求真出版社,2010年1月

在叙事策略上,个人与时代的平行关系,也意味着一种新的话语权威的生成机制。一方面是中国社会的蜕变与时代变革,另一方面是郭沫若个体性的生活经验;由此,个体经验成为更宏大的历史经验的直接折射。王老师特别提到《沫若自传》中对于辛亥革命的描写。他写道:

经受学生的捣乱、行帮的溃崩,常设戏园的吸引,封建制度下的会馆戏便渐渐绝迹了。学生的出现其实也就是社会变革的一种上层现象。结果是封建制度的经济组织逐渐被资本主义的洪涛冲破,在戏台的一角上很鲜明的表现了出来。

在此,辛亥革命的宏大叙事被纳入戏园衰败凋零这一极为个体性的微小生命经验中。以生活细节折射时代断裂,正显现出郭沫若自传书写的历史认识逻辑。如阿尔都塞(Louis Pierre Althusser)所批评的“表现式因果律”(expressive causality),在庸俗的马克思主义中,每一个局部元素都被理解为整体的反映。郭沫若的自传即将个人生活细节转化为对时代整体背景的无中介表现。

相似地,郭沫若在自传中把废除科举制度与自己的性觉醒经验联系起来:

在我十岁前后,和外界的社会起了剧烈的变化一样,我身体的内部也起了剧烈的变化。我自己到现在都还在惊异:我不知道我为甚么会有那样早期的性的觉醒。

甚至个体生命成长与上古社会的演化过程也具有可类比的空间:

人到十五六岁的时候,到了思春期身体便要变革,或者说身体起了变革便会思春,但这两者的真实的原因是人体的生活力发展到了更高的一个阶段。

社会的变革期也刚好和这相当。社会的生产力发展到了更高的一个阶段,社会上的阶级关系和思想的表现都会发生出重大的变革。

因此,1928年的自传书写与史学研究在郭沫若那里具有微妙的、互通款曲的同构关系:自传呈现了性觉醒与时代变革的个人感知,史学则以马克思主义的社会发展论揭示历史变革与断代的进程。两者共同表征着一种“表现式的历史因果律”,即个体生命细节、性发育经验与社会制度变迁、上古社会演化被置于同一叙事逻辑之下,形成了个人经验与历史唯物主义叙事之间的平行对应。

▴

郭沫若在重庆寓所

三、历史书写:跨国的浪漫科学

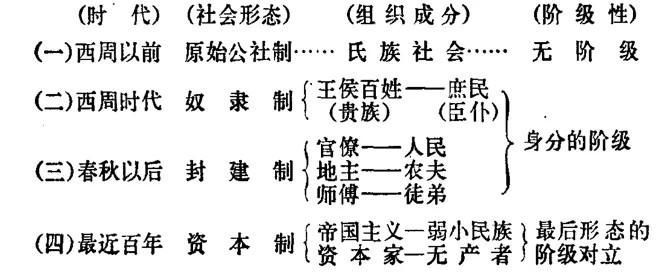

在报告的第三部分,王璞老师聚焦郭沫若的史学著作《中国古代社会研究》,从方法论与思想谱系两方面,讨论其如何将马克思主义的历史唯物论与浪漫主义的历史观结合起来,形成一种独特的“浪漫主义科学”。在该书中,郭沫若首次系统运用马克思主义历史观,对中国古代社会进行分期与断代,重点探讨中国是否存在原始社会,以及从原始社会向奴隶制转型的问题。他把从原始社会到文明、国家与政治社会的过渡视为人类历史发展的关键节点,体现出对摩尔根(Lewis Henry Morgan)《古代社会》和恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》的直接继承。王老师指出,《中国古代社会研究》最大的争议在于其分期的图式化倾向。郭沫若以极为整齐的方式接受马克思、恩格斯的历史阶段论,并将其推演至三千年的中国历史脉络之中,强调社会形态之间的每一次转化都意味着一次“历史性的社会革命”。这种理论结构直接源自《〈政治经济学批判〉序言》的四阶段论,是中国马克思主义史学早期试图将“中国历史”与“普遍历史”对接的典型范例。

▴

郭沫若《中国古代社会研究》历史阶段分期图

然而,王璞老师强调,郭沫若的史学并非单纯的“科学化”尝试。它同时延续了他早期浪漫主义思想的精神谱系。恩格斯对历史演进的分析本身仍带有浪漫主义遗产,而郭沫若在引入历史唯物论时,保留了这种浪漫主义的情感逻辑。对于马恩科学唯物主义中的浪漫主义因子,王老师在此引入了法国社会学家迈克尔·洛伊(Michael Löwy)的《逆现代潮流的浪漫主义》(Romanticism against the Tide of Modernity, 2001)一书。洛伊指出:从卢梭以来的文明批判传统中,对私有制起源的反思,实际上构成了科学社会主义内部最具浪漫气质的一支。换言之,马克思与恩格斯的唯物史观吸收并转化了浪漫主义对于现代文明的批判以及对古代理想社会的浪漫性想象。恩格斯吸收了美国人类学家摩尔根的研究,在《家庭、私有制和国家的起源》中以颂歌般的语言呈现出一种乌托邦式的理想:

而这种十分单纯质朴的氏族制度是一种多么美妙的制度呵!没有军队、宪兵和警察,没有贵族、国王、总督、地方官和法官,没有监狱,没有诉讼……家庭经济都是由若干个家庭按照共产制共同经营的,土地乃是全部落的财产……不会有平穷困苦的人,因为共产制的家庭经济和氏族都知道它们对于老年人、病人和战争残废者所负的义务。

在这一历史叙述中,恩格斯的“作者声音”直接突入历史叙述之中,使历史唯物主义在其最“科学”的表达处转化为对原始社会的浪漫颂歌。这正是恩格斯科学社会主义中最为浪漫的思想成分。洛伊提醒我们,科学马克思主义与浪漫主义之间并非完全互斥。浪漫主义的历史观通过塑造远古理想社会的形态,批判现代资本主义的异化与精神贫困,也揭示出人类历史的发展并非只有资本主义这种唯一的可能。正是在这种意义上,共产主义与马克思主义本身同样内含着浪漫主义的历史想象与人类解放的诗性维度。

正是在这一思想脉络中,郭沫若将科学史观与浪漫感性相结合,力图通过追忆上古黄金时代来批判现代文明。这一思想渊源可追溯至郭沫若1921年的《我国思想史上之澎湃城》。在这篇文章中,他主张“中国国家之起源由民约而成”,“井田制度始于黄帝,实为我国实行共产主义之最初历史”,并将唐虞时代视为“民主主义(Democracy)”的理想典范。夏禹的“野心”打破了公有制与平等秩序,使古代理想社会崩塌。这种历史叙述在精神上延续了法国启蒙与浪漫主义的“革命浪漫主义”传统:通过寻找远古的公有理想社会,来批判现实的私有制度。同样地,在1923年的剧作《孤竹君之二子》中,他将尧舜时代视为“中国的卢梭式时刻”;在《中国古代社会研究》中,他批判现代文明、追寻失落的原始图景。这种思维方式与德国浪漫主义的“泛希腊精神”相呼应:倾向革命的一派浪漫主义者往往通过重构原始社会的理想形态来批判资本主义社会的异化,将私有制视为自由与平等沦丧的根源。没有革命浪漫主义的整体视野,郭沫若的历史叙事结构几乎无法成立。

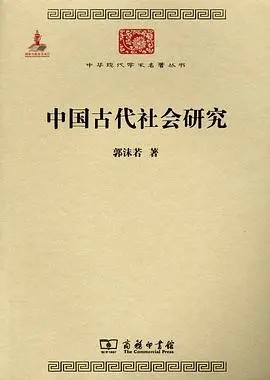

▴

郭沫若:《中国古代社会研究》

商务印书馆,2011年12月

在这一意义上,郭沫若的《中国古代社会研究》并非单纯的“科学史学”,而是浪漫主义与唯物主义的复合体。他以恩格斯的语法写出中国的社会起源史,将历史唯物论的“科学性”与浪漫主义的“人类解放愿景”融合在一起:

这在社会的表现上便是男权的抬头,私有财产制的成立,奴隶的使用,阶级的划分,帝王和国家的出现。这儿是文明的开始,然而也就是人榨取人的悲剧的开始。

在此,郭沫若的史学写作实现了浪漫与科学的双重转化:浪漫主义提供了革命情感与历史批判的精神基础,科学唯物论则赋予其体系化的逻辑结构。两者共同成就了一种新的叙事声音——完成了革命浪漫主体性,同时确证了科学的权力和权威。古史的发现、文明的批判和革命的理想在郭沫若那里构成了同一个思想视野,这乃是郭沫若“浪漫的”“科学的”历史书写的真切意旨。

四、释读/转译:时代之象形

在报告的第四部分,王璞老师聚焦郭沫若从史学到文字学与考古学的研究进向。郭沫若在自传中坦言,早期的研究方法“毫无讳言,是犯了公式主义的毛病的”,即机械地以唯物史观的公式去套用古代资料,“所据的资料,又是那么有问题的东西”。然而,随着对出土文献的深入阅读与对王国维学术的重新理解,他逐渐摆脱了单一理论套式的束缚,进入一种新的象形化、图像化的历史思维。郭在《自传》中记述道,他“读完了东洋书库中所藏的一切甲骨文字和金文的著作,也读完了王国维的《观堂集林》”,从而获得了对中国古代社会“可以自信的把握”,并深怀敬意地称王国维为“开辟门径的大师”。正是通过王国维的学术启示,郭沫若在古文字研究中发现了另一种通向历史的道路——一种“从图式到图形”的转化性解释。

王老师指出,郭沫若的甲骨文、金文释读不仅是一种出土文献的注解行为,更是一种跨层次的“语内翻译”(interlingual translation)——将被时间封存的古代符号系统重新译入可读的现代语境之中。在这一过程中,社会变革的“时代性”不仅被理解为可“知”的,更被呈现为可“见”的,因为甲骨文字本身即是象形的、可视的历史证据。《殷彝中图形文字之一解》中有言:“凡图形文字之作鸟兽虫鱼之形者,必系古代民族之图腾或其孑遗,其非鸟兽虫鱼之形者乃图腾之转变,盖已有相当进展之文化,而脱去原始畛域者之族徽也。”这种分析揭示了文字的形象起源,也将社会发展的“普遍公例”与中国的古代图腾传统直接连结。在这一意义上,甲骨文的释读成为郭沫若历史思维的转折点:古代的社会形态不再只是概念或制度的推演,而是可以通过文字的“图形”被重新感知;考古文字的破译为唯物史观的抽象图式提供了可视的、感性的支撑。

进一步地,郭在对“祖妣”一词的解释中,将这一“图形转译”推向极致。他从王国维《殷周制度论》关于婚姻与亲族制度的研究出发,重新审视殷商社会的婚制形态。王国维曾指出,殷商时期“婚姻继承礼法无定制”,至周代始确立“同姓不婚”与嫡长继承制度。这种“截断众流”的制度断裂,为郭沫若提供了启发。他不接受儒家关于家族秩序的理想化设定,而是借助摩尔根与恩格斯的“彭那鲁亚婚制”理论,揭示殷代亲族制度的群婚痕迹。郭沫若在《中国古代社会研究》和《释祖妣》中多次引用恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》中的论述:“只要存在着群婚,那么世系就只能从母亲方面来确定,因此,也只承认女系。”郭沫若通过释读甲骨文,提出“中国古时确曾有亚血族婚制之存在”,并指出“自男女而言为多夫多妻,自儿女而言则为多父多母”。在这样的视角下,“祖妣”一词的含义被彻底改写。它并非指向生物学意义上的独父独母,而是指一组父亲与一组母亲的复合性称谓。郭沫若进一步从图像学角度阐释“祖妣”的古字形,将其归为性器官的图腾与礼制章纹。王璞老师指出,这种以文字图形重构社会结构的方式,既是学术考古,又是思想转译:它将历史唯物论的逻辑具象化为图形叙事,使“时代精神”得以在上古文字的形象中复现与显影。

▴

郭沫若对祖、妣二字的释读

五、再演:古史翻译为自传

在报告的最后部分,王璞老师以“再演”(reenactment)为关键词,讨论郭沫若如何在自传写作中重新演绎其史学研究的主题,从而实现古史与自传的互译。

王老师首先指出,郭沫若在其自传与史学两种写作中,始终以婚姻制度的变迁作为文明进化与社会结构转型的标志。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中提出著名论断:“母权制的被推翻,乃是女性具有世界历史意义的失败。丈夫在家中也掌握了权柄,而妻子则被贬低,被奴役,变成丈夫淫欲的奴隶,变成单纯的生孩子的工具了。”这场“人类所经历过的最深刻的革命之一”,虽发生于史前时代,但其影响延续至一切后世文明。郭沫若在《中国古代社会研究》中沿袭并改写了这一论述:“母系中心的社会便不能不转变为父系中心的社会。……这样生产的力量愈见增加,女子的家庭生产便不能不降为附庸,而女子也就由中心的地位一降而为奴隶的地位。”更为复杂的是,这一“婚姻谱系”的思想又在他的自传《黑猫》中,以一种错置的、时代混乱的(anachronistic)“再演”方式被浓缩与重现。王璞老师指出,这种“再演”是郭沫若自觉的叙事实验——他把原本属于史前的社会进化阶段,重新投射到个人生命的经验之中,使历史与个体在时间结构上发生重叠。

郭沫若在自传《黑猫》中写道:“一九一二年,这便是中华民国的元年。这一年在我有两重的纪念:第一,不消说就是我们的中国说是革了一次命;第二呢,是我自己结过一次婚。”他将自己的包办婚姻称作“那过渡时期的一场社会悲剧”,并在文中明确指出,这个“悲剧”的主角并非个人,而是整个时代。换言之,个人婚姻的悲剧在他的笔下转化为历史社会的象征。“革命胜利了,而我却要接受旧中国的包办婚姻”,这种对照本身构成了对旧制度的反讽与批判。在这里,婚姻的记忆被考古化。自传文本不再只是私人生活的记录,而成为一种社会人类学的现场。郭在叙述旧式婚礼时突然插入类似史学的“作者声音”,指出:“像这样,全部旧式婚礼都是原始时代的孑遗。在一天半日之中,人类的子孙把他们的祖妣要经过几千年或者几万年的野合时代、母权时代、寇婚时代,交错地再演出来。”王老师特别指出,这段话揭示出郭沫若在自传中所实践的独特时间观——一种“交错的同时性”:摩尔根—恩格斯的社会发展阶段论在此被压缩、错位、重叠,成为民国时代旧俗的“再演剧场”。

▴

郭沫若在日本时拍的全家福

更为确切地说,此种“再演”是一种跨文类的翻译机制。自传的第一人称“我”,在叙述中不断切换为马克思主义史学的“作者性声音”,两种叙事权威互相交织——自传的“个人经验”成为史学的“经验范例”,而史学的理论叙事又在自传中获得情感的具体化。在这一转换中,郭沫若的个人悲剧不再是孤立的情感事件,而成为历史考察的窗口。自传与史学在此发生了结构性的融合——史学被自传化,自传被史学化。郭沫若的自传与史学共同构成了一种“可互译的叙事系统”:自传提供了史学的情感结构与个体素材,史学为自传提供了理论框架与历史逻辑。二者的同构关系揭示出更深层的机制,即在普遍化历史(时代、阶段、社会形态)与特殊化标识(个体生活细节、图形文字意象)之间,存在一种可互相翻译的表现论关系。王老师借用海登·怀特的元史学理论指出:郭沫若的史学与自传写作共享同一套叙事结构——其“情节”是堕落与超克的罗曼司;其“譬喻”是一种转喻式的表现逻辑;而其“意识形态内涵”,则是社会革命的历史紧迫性。由此,郭沫若的写作呈现出一种“双重时间”的艺术:历史被个人化,个体被历史化,革命的历史意识通过自传文本获得了可见的叙事形态。这种“古史翻译为自传”的写作实践,是郭沫若思想中最富创造性的“历史时间的再演术”。在此种话语叙述下,不论是性器官的图腾还是一次包办婚姻,均被表征化、具象化而又“失去面容”,以便转码为普遍社会变革史的表现、错置和再演。

讨论环节

王璞老师的精彩报告赢得了与会学者的广泛赞誉。在随后的讨论环节中,学者们围绕报告内容展开了深入而富有启发性的交流。

毛海栋老师就“认识论革命”首先发问:郭沫若以个人经历投射、外化为历史观念,又从历史观念回到自传性写作。这似乎符合一般学者研究的心境:学者在建构理论的时候总是从自己切身经历出发而实现某种普遍性的群体经验,以达成群体经验与宏大时代背景的互动。其中蕴含的问题是,理论就是聚光灯,只能照亮某一部分;这样一种知识是代入自我主观建构出来的,其中客观性和主观性的界限何在?

王老师就此问题进行回应。“以自己作为方法”确实不可避免地受到个人前理解和先在预设的局限,在此种意义上,任何“认识论断裂”与“知识型转移”都可能陷入某种阐释学循环的悖谬、囿于决定论的窠臼。但恰恰是在20世纪,学者才有对时代如此强烈的感知;自传性的书写不再仅仅是个人经历,而是宏大历史总体性的表现。面对此种问题,我们需要在研究中不断自省,“表现性因果律”不能简单地理解为时代决定个人、个人反映时代。更值得深入探赜之处在于,发现文本中细枝末节的症候性表征,发现那些龃龉不通和更有摩擦力的地方。

▴

1952年郭沫若领取加强国际和平-斯大林国际奖金

Erkan教授同样就个体性书写经验与“时代精神”(Zeitgeist)之间的对应关系进行提问:当我们研究郭沫若或者任何其他相似的学者时,我们是否可以直接把他视为时代精神、社会变革的化身(personification)与直接显影?王老师认为,这不仅仅是郭沫若研究的问题,同样是专人研究中很可能面临的困境:个人与时代的对应关系是直接的、自明的、无需旁证的吗?但王老师强调,这是一个挑战,同时也是一个契机。他所想要探索、发掘和呈现的,恰恰并非一种直接的、完美的对应关系,不是郭沫若作为革命中国的完美人格象征与代言,而是让郭沫若与革命时代的对应关系成为一个问题,成为值得被深究和思索的例子。确实,郭沫若自视为革命精神、中国时代的化身,我们一方面要对他的自视有清晰的把握,一方面也要与郭沫若的自视拉开距离,发现其中的问题与矛盾。唯其如此,我们才能获具对郭沫若及其自传书写、历史研究的全面的理解。