主讲人郑少雄老师

邀访学者论坛

2019年5月7日下午,文研院第六期邀访学者内部报告会在北京大学静园二院111会议室举行。文研院邀访学者、中国社会科学院社会学研究所副研究员郑少雄作主题报告,题目为“阶序团结、精英中介:近代边疆民族与国家关系再思考”。第六期邀访学者刘迎胜、刘志伟、藤田胜久、尹吉男、哈桑•法兹里•纳什里(Hassan Fazeli Nashli)、赵京兰、秦玲子、冯培红、熊春文、狄金华、黄群、鲁家亮、马孟龙、于溯、赵妍杰,文研院常务副院长渠敬东、院长助理韩笑出席并参与讨论。第六期邀访学者、中国社会科学院历史研究所研究员邱源媛主持本次报告会。

郑少雄首先介绍了新世纪以来中国大陆民族学、人类学、历史学等领域关于民族政策、民族理论、民族关系方面的一些关键性争论。这些争论除了因应当代中国边疆、民族状况的新变化外,国际学界的研究也起到了刺激作用:如族群性和民族主义理论,“新清史”、蒙元史、内亚史的相关议题等。国内学界关于“何为中国”的焦虑,其核心大抵是四大边疆的位置问题以及中原与边疆之间究竟以何种方式结合成费孝通所言的“中华民族多元一体格局”的问题。关于如何实现“中华民族多元一体格局”,目前国内学界存在三种思路:一是主张将中华民族视为现代意义上的政治民族(国族),将各民族视为族裔性质的文化群体,主张强化国族认同,淡化族群意识;二是主张承认并维护少数民族的历史地位和政治权利,尊重民族差异,坚持并发展民族区域自治制度;第三种思路不但接受多层次的民族认同,且认为每一个民族社会内含“他者”亦内在于“他者”之中,诸民族间相互建构、相互关联、相互依赖,民族认同在一条连续光谱上变动。中国则可称为一个“超社会体系”或“超体系社会”。郑少雄在分析上述各思路之优缺点的基础上进一步推进相关思考,他用三个案例来讨论近代以来中国边疆与内地关系的理想型。

第一个案例康定土司“叛乱”旨在说明汉藏之间阶序团结的跨文化特征。清末民初,面临改土归流和西康建省的末代康定土司连续数次逃到关外地区发动“叛乱”,鉴于当时复杂的汉藏关系和局势,这些行动通常被理解为附和西藏叛乱、旨在脱离前清或民国的控制。而当时的一份奏折显示,明正土司是试图通过“叛乱”来改变改流和建省进程:土司提议西康省划界到土司属地以西即可,而自己则打算主动献地内附,重归四川,因其认定作为四川之边地,康定自身就可以继续享受边疆地区的“自治”特权。简言之,作为康巴藏族的康定土司,宁愿脱离与自己族群身份高度一致的西康省,而选择和汉地汉人继续维持在一起。这个行动逻辑的核心是,不管是逃避还是抵抗,真实的目的是为了回归。

由此可见,边疆族群认为其自主空间的实现取决于与汉地汉人的差异性以及基于差异性上的主动绑定关系,而非逃避或抵抗。这一边疆行动逻辑是对詹姆斯·斯科特(James Scott)提出的政治行动类型(抵抗、同化、逃避)的一种补足性反思,同时也意味着提出一种理想的民族关系(区域关系)模式,即阶序团结。

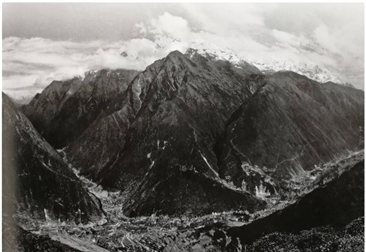

康定俯瞰

从土司的认知来看,他的辖地大打箭炉(即康定),实际上是关外地带和作为城镇的炉城的结合体。同理,在土司之上,大四川是由川边地区和四川盆地共同构成的。再往上一层,大中国也包括了边疆藩部与中原地区。从中国到四川到打箭炉,涉及边疆议题时,区域结构是层层同构的。关外与炉城、川边与腹地、藩部与本部之间,既有内在的张力,也有密切的合作,且始终被更大的政治力量所涵括与吸收。也就是说,大打箭炉涵括了关外与炉城之对立,大四川涵括川边与腹地的对立,大中国涵括了藩部与本部之对立。这个框架类似于路易·杜蒙(Louis Dumont)所说的“将对立涵括在内”,也意味着,边疆自我与内地他者的对张与结合,最终都导向对一种阶序政治的承认。边疆族群只有和主体民族产生关系,才能在历史结构中获得位置。

第二是康定锅庄的中介性特征。康定所谓48家锅庄是由本地康巴贵族(土司及其管家)开办,集旅店、同乡会馆、贸易中介与信用担保功能为一身的经济组织。锅庄主对来其锅庄投落的关外康藏商人有庇护义务,且居中代他们向内地汉商出售土产、购买茶叶,理论上藏汉商人之间存在“接触禁忌”。康藏商人在交易过程中享有多种所谓“优惠”,居中费用一律由汉商承担,这与康熙皇帝当年一道谕旨的原则相符。康定作为给定的汉藏边茶贸易地点,尤其是锅庄这一中介形式的存在,使得康定总体上呈现出卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)所说的“贸易港”的特征。锅庄表征了不同文化共同体之间开展贸易,同时也隐喻了族群交往中交融与区隔的辩证形式。通过锅庄实现的汉藏边茶贸易是不同族群之间包括财富、信任与阶序在内的“总体性交换”。而且,在康定的地方叙事中,内地物资、人员及观念在入藏前须在康定经历种种迁延、转换。这表明,康定试图将自己处理成一个汉藏之间仪式性转化的场所。锅庄由土司及贵族把持,也隐喻着族群之间的交往端赖于边疆精英的文化能动性和中介性。

明正土司(左)和他的喇嘛上师

第三个案例是康区木雅藏族乡村的当代案例,可用以说明边疆社会内部亦同时存在精英代理与阶序政治。改革开放至今,木雅藏族经历了持续的宗教复兴与采集经济的急速繁荣,这两者都倚赖于宗教精英人士的强力推动。除了寺庙下山、学校重建、地方族群文化复苏以外,还有两个细节特别值得注意:一方面,虫草销售现在更多通过喇嘛而非乡村小贩来实现;另一方面,地方性的神山祭祀由原来的社区组织变成由寺庙出面组织。这些细节可以说明,某种意义上寺庙成为社区非正式的再分配中心和土地财产权利代理人,传统上藏区百姓对地方精英(包括世俗和宗教二元)的阶序性依附几乎都转移到宗教精英身上,其中尤其明显的是藏区社会对外交往中的宗教精英中介机制。

回到“中华民族多元一体格局”的理论框架,郑少雄以锅庄为例提出多元交往中的精英中介机制;以土司的疑似叛乱为例,提出多民族国家整合的阶序团结机制;以当代木雅藏区为例,综合说明了边疆社会内在的阶序团结与精英中介特征。他认为,对近代以来边疆民族与国家关系的再思考,既需要吸取历史智慧、关照当代现实,也应当掌握有穿透力的理论工具,从而可以在前述多样的进路之间获得一种综合与超越。

文研院常务副院长渠敬东为郑少雄颁发邀访学者聘书