“大学堂”顶尖学者讲学计划

2018年10月12日下午,北京大学“大学堂”顶尖学者讲学计划系列讲座在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“民主制真的处于危机之中吗?”。美国普林斯顿大学政治学系教授杨-维尔纳·穆勒(Jan-Werner Mueller)主讲,北京大学政府管理学院教授李强主持。北京大学政府管理学院副教授段德敏出席并参与讨论。本次讲座是杨-维尔纳·穆勒教授系列讲座第一场。

杨-维尔纳·穆勒教授

讲座伊始,穆勒教授指出,在这个矛盾的时代(paradoxical time),“民主”这个词,作为一种政治观念或者政治话语,依然享有极高的声誉。鲜有领导者公然拒绝民主,即便在那些看上去民主程度正在倒退的国家,他们也不会在官方口径上表示对民主的反对。他们会申明自己需要缓冲,并最终会恢复民主制。与此同时,有关“民主制危机”的报道甚嚣尘上。学者们普遍认为,在全球范围内,民主正在经历倒退,相关的指标与数据也验证了这一趋势。穆勒教授从三个角度探讨当下的民粹主义浪潮与民主制危机:第一个有关民主制危机的三种主流诊断(diagnose)以及它们存在的问题;第二个有关民粹主义威权制的兴起;第三个则关注哪些结构性的因素导致了民主制的脆弱并促进了民粹主义的壮大。

三种对于民主的错误诊断及其问题

在第一部分中,穆勒教授首先指出,目前有一种利用历史类推(historical analogy)来理解当下的冲突并试图借用历史经验来解决它们的错误倾向。在美国,近几年有大量的书籍持一种“倒退论”的观点:即我们回到了上个世纪20年代,甚至回到了法西斯主义。穆勒教授从两个层面解释了这种历史类推论的错误之处。首先,在宏观层面上,由于我们缺乏对于当时的历史语境的了解,当我们把当时的“历史经验”应用于当下出现的问题时,很有可能会出现“水土不服”的情况。其次,一个更为具体的错误是,那些企图利用历史经验来解决当代问题的人抱有一个错误的假设:只有好人才会从历史中吸取教训。换言之,这部分人深信只有支持民主制的人会以史为鉴,而威权主义者则不会。对于这种论断,穆勒教授反驳道,那些站在民主反面的威权主义者或许正沉迷于研究如何避免重蹈上个世纪苏联的覆辙,或者犯下其他威权主义政府的错误;并避免让人们迅速地把他们与20世纪的威权主义者的形象相联系。在现在,这种只有民主制会以史为鉴的幻觉已经被消除了。人们逐渐意识到,所有人——无论他们是否支持民主制——都会以史为鉴。一部分威权主义者成功地吸收了历史教训,制造出反民主的浪潮。这就是为什么试图利用历史经验来解决现实问题是不可行的。

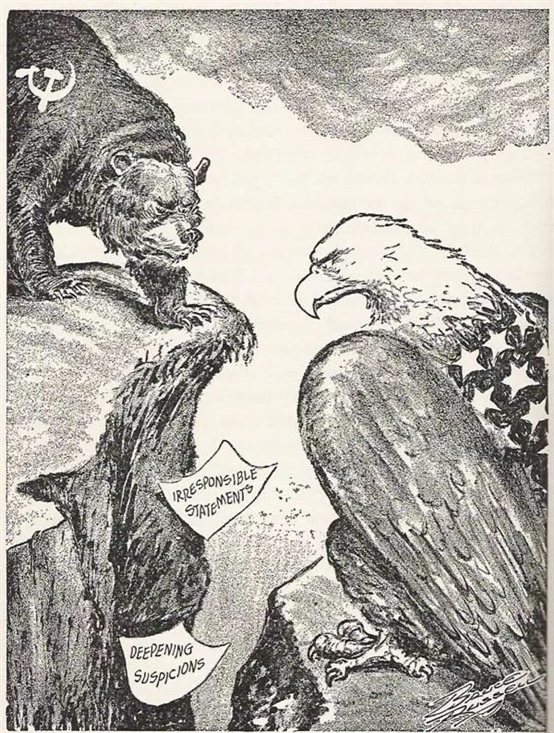

第二种主流论断是观察者们习惯于把国家、政体之间的冲突诉诸于政治意识形态的冲突。穆勒教授认为,这是冷战时期的政治遗产,但是这种思维模式的合理性在我们这个时代有待商榷。由于冷战的背后确实是意识形态的冲突,所以人们会倾向于认为,所有的政治冲突本质上都是意识形态的冲突。穆勒教授举例道,当一些人试图去理解俄罗斯,理解普京的所作所为的时候,他们似乎总想去看到他背后的意识形态驱动力,看到王权背后的“哲学王”(philosophical king behind the throne)以满足他们的想象。再比如前任白宫首席智囊史蒂芬·班农(Stephen Bannon)曾随便提及某位意大利的传统主义思想家(traditionalist thinker),人们便会认为这就是他行为背后的意识形态领袖。人们认为,意识形态是理解一个人或政治实体的行为逻辑的钥匙。对此,穆勒教授指出,一方面,我们这个时代确实有许多优秀的思想史学者对之前的政治意识形态的遗产做出深刻的分析,但这些意识形态源流与当代政治的关联却不甚清晰。确实有些领导者会提及一些思想者的名字,但是这并不意味着政治体制是被这些思想者所代表的意识形态所驱动的。诉诸于意识形态给予了当代的学者和思想家一种理解现实的手段,但是这些分析与社会现实之间的关联程度仍有待商榷。

第三种论断是我们当今所见证的民粹主义的兴起是普通民众(the people)的错误,政治投票或选举产生的恶果是人民咎由自取。穆勒教授认为,这种陈词滥调显然暗示着我们下一步就应该是限制普通民众的政治参与。今天,许多美国的自由派学者认为我们应该对“守门人”(gatekeepers)重新赋权来防止一些疯狂的人参与到政治中。他们呼吁不要回到那种“一人一票”式的民主,甚至认为过于民主和广泛的政治参与并不有利。自由主义政治的基因中或许包含了对于人民的不信任。但穆勒教授指出,将特朗普当选和英国脱欧视为普通民众通过选举来干预既有的政治秩序的体现是不正确的。任何政治目的的达成,都离不开精英之间的相互合作,并非只是普通民众的政治意愿所能决定的。他引用了迈克尔·哥夫(Michael Gove)2016年春天在英国电视栏目上说的一句经典的话:“这个国家已经受够了专家了”。显然,“当下的政治失序是普通民众造成的”这一自由派观点是错误的。即便大家会对给特朗普投票的人抱有一个刻板印象:愤怒的白种中年男性工人。但他的当选显然也离不开美国高层精英之间的合作。所以,这种自由派对于草根民众的鄙夷是不合道理的。真实的政治运作远比自由派的想象要复杂得多。

“任何政治目的的达成,都离不开精英之间的相互合作,

并非只是普通民众的政治意愿所能决定的。”

民粹主义威权制的兴起

在这一部分,穆勒教授指出,在具体讨论民粹主义威权制之前,应当先厘清民粹主义的内涵。民粹主义是一个被广泛运用于国际政治领域但并不清晰的政治概念,其基本特征是批判精英以及既有的政治建制(the establishment)。一个很有趣的现象是:之前,拥有对于政治权力批判的公民往往被认为是民主的象征;而在21世纪,过于批判却被认为是不利于民主的。穆勒教授认为,区别这两者的重要特征是民粹主义者在批评既有的民主体制的同时还会声称自己代表真正的人民(the real people)或说沉默的大多数(the silent majority)。而这种行为会带来两种对于民主制极为不利的后果。其一是对于其政敌的政治合法性的否认。这绝不仅仅是在政策上的分歧,而是价值观的分歧。他们会指责政敌的人品不佳或并不为广大人民的利益而工作。其二是威权主义者会建构出对于真正人民和非人民的政治符号与政治对立。那些在整个公民群体中,被认为和普罗大众有着不同的利益取向且因此不支持威权主义者的人,会被威权主义者扣上“不属于人民”的帽子。特朗普就曾在一次演讲中说道:“人民的统一是唯一重要的事情,因为不属于人民的人没有任何意义”。穆勒教授认为,民粹主义的核心问题在于它的反多元主义(anti-pluralism),具体来说便体现在对于其他权利角逐者的合法性的否认以及对于所有公民(the citizens)都应当属于人民(the people)的否认。

在陈述清民粹主义的核心要义之后,穆勒教授指出,当代许多国家中的民粹主义浪潮都基于上述的民粹主义的核心逻辑。那些偏离民主轨道的国家,并不会在官方层面上拒绝民主。民粹主义者会有各种各样的官方政治话语,他们是表示自己是民主的捍卫者,甚至会申明他们正在实现民主化。一些自由派人士认为,民粹主义者不会真正掌权,因为他们总是以一个抗议者的政治角色出现。而一旦他们掌握实权,将无法抗议自身,所以民粹主义会就此消失——他们会变得在政治上更加温和或遭遇政治失败。当我们观察如今世界上的民粹主义威权制国家时就会发现,自由派对于民粹主义的期待是非常幼稚的,民粹主义显然有能力长期执掌政权。他们会以人民的名义来否定和自己政治立场相对立的人或者机构的政治合法性。他们会把异见者描述为“人民的敌人”。这种做法古已有之,可以说是民粹主义的政治传统。

接着,穆勒教授列举出了三条威权主义者的治理手段。第一,假借人民和国家的名义排除异己,实现自己的政治目的;第二,采取“大众化的政治客户主义”(mass-clientalism),也就是给予那些在政治上支持的人群一定的政治利益。他们会打着“为公共利益”的名号实行自己的反多元主义,而被反对的就是之前被划分在“真正的人民”之外的人。第三,当公共社会对其发出反对声音时,威权主义者会将公民社会下的个人或组织以“与境外势力有利益瓜葛”的名号进行污名化——因为从逻辑上讲,人民不会反对“代表”人民的政府,所以一定与境外势力有利益瓜葛。

基于民主制和民粹威权制的比较,穆勒教授提出了一个问题:我们应该如何维持一个社会的稳定,且不依靠对于基本人权的侵犯与压迫?他引用了“双国家”(double-state)理论,即资产阶级公民过着各得其所地生活,以普通法作为规范;而在政治层面,国家享有一定程度的特权来控制整个社会和平稳定。他提出了一个假说,双国家得以实现的政治前提是一部分经济的政治国家化,即不参与到全球经济的交互之中而能保持某种程度的稳定。这是一种能够替代政治压迫的良性运作方式。

对于当下民粹主义浪潮的结构性解释

首先,穆勒教授阐释道,他所要提及的这些结构性因素,并不是一个对于当下国际政治的因果模式(casual model)的解释,而是促进这股政治浪潮扩大化的几个因素。首先,穆勒教授提问道:为什么普罗大众会如此轻易地被政客所说的故事所说服呢?比如说,民粹主义者对于公民的双重化建构——属于人民的和不属于人民的。他认为,一个重要的因素是,普通大众对于“公民是一体的”这一基础性的政治观念正在瓦解。大众很容易在脑海中形成一种画面:精英与公民群体是脱离的。确实,一些精英正在和群众脱离,他们似乎不再依赖于群众而生活。在整体上,社会契约正在破裂,人民与精英之间的区隔日益加剧,底层人士的政治参与度不断降低。这种情况在欧洲尤为显著。回溯2016年美国大选,希拉里团队的竞选口号是“更强大,在一起”,她的败选也从侧面反映出“精英与人民同在”这一观念的崩塌。

穆勒教授在讲座现场

第二个结构性因素是民主的基础设施(the infrastructure of democracy)产生了深刻的变化。穆勒教授指出,19世纪以降,代议制民主只与政治中介体(指政党与自由的新闻界)产生直接的联系。而政治中介体的危机则体现了民主基础设施的深刻变化之一。在欧洲以及整个世界范围内,政党的成员人数不断下降;人民对于政党的支持不断变更,且对其的不满日益提升。另一个民主基础设施的深刻变化则在于公共领域的结构转型——传统主流媒介的衰落加上社交媒体的众声喧哗。之所以这个一转型很重要,是因为至少在理论层面,传统媒体的正常运转可以带来一个多元的政治环境。而政党的衰落与公共领域的结构转型则使得那些民粹主义领袖跳过政治中介体直接与普通民众对话并否认政治中介体的重要性。意大利民粹主义政党“五星运动”的领导者佩普·格列罗一直保持着对于政治建制的批判。他曾批评记者非常腐败,并对他的支持者说,他们可以在博客上直接与他对话来把事情扩大化(amplified)。这种能够跨过政治中介体使自己的声音直接介入政治的说法确实引人联想。穆勒教授认为,这种现象的产生助推了民粹主义政治的浪潮。

基于这种民主基础设施的结构转型有两种判断:一种判断认为,这是民主转型的必经阵痛,但传统既有政党的衰落会带来新的机构或政党,这些新的政治机构能够一如既往地行驶民主的职能。另一种观点则认为,这股浪潮会来带更多的激进主义的政治突变,虽然这并不意味着民主的终结,但政治中介体或许会以更加激进的方式运作甚至“被终结”——民主的本质在于使政治实验得以可能。

讲座最后,穆勒教授简要总结道,民主受到了民粹主义的冲击,确实在结构层面变得脆弱了。但是,民主并没有处于一个深层危机之中。当下对于民主的冲击并非空穴来风,而是可溯其源的,且这也给予了我们思考解决这个问题的方向。穆勒教授本人对于民主的未来依然持乐观态度。

讨论环节,针对听众提出有关政治中介体的重要性问题,穆勒教授回应道,除了起到“守门人”的作用,政治中介体更重要的作用在于为所有人提供了从不同角度理解政治(make sense of the politics)的途径,改变之前较为个人化的无序的政治倾向,同时结构化人民的政治选择,从而使得人民的选择以及政治本身都趋向于一种更为有序的状态。民粹主义浪潮则是对于这种政治秩序的破坏。