【按语】文研院二期访问教授陈国球毕业于香港大学与加拿大多伦多大学,现任香港教育大学中国文学讲座教授、中国文学文化研究中心总监与香港人文学院创院院士。从2015年开始,由夏志清夫人王洞女士主编,苏州大学文学院季进教授编注的五卷本《夏志清夏济安书信集》(以下简称《书信集》)陆续推出繁体中文版,迄今已经问世三卷。而近日,香港文汇报也特约北京大学中文系博士生李浴洋就夏氏兄弟及他们之间的通信对文研院邀访学者陈国球进行了访谈。我们也特此转载,以飨读者。

图为陈国球教授在文研院

《书信集》再现了夏氏兄弟学术训练的整个过程

李浴洋:1940年代后期,夏济安、夏志清兄弟二人都曾在北大任教。在某种程度上,北大可以说是他们学术生涯的起点。我们今天也在这里探讨他们之间的书信。在您看来,《书信集》面世的最重要的意义是什么?

陈国球:我想,《书信集》出版的意义至少可以从内容与形式两个角度来讲。首先,就个体层面而言,其中记录了两位重要的华人学者——夏济安、夏志清兄弟二人在1947至1965年间对于人生道路、现实世界与知识世界的探索。他们就这些方面的话题进行的交流,很多是只可能在相互信赖的亲密无间的两个个体之间展开的。而在他们通过书信展开交流的十七年间,正是中国历史、政治、文化与社会发生巨大变动的年代。他们兄弟二人的足迹先后经历中国大陆和香港、台湾地区与北美,在冷战背景下,他们在当时做出的观察、反应、思考与选择,自然也就可以为我们更好地认识与理解那个时代提供某种参照。因此,无论是从个体角度来说,还是从“时”、从“地”的意义上看,《书信集》都是一部很有价值的文献。

除去内容方面,《书信集》在形式上也自有其意义。“书信”这一体裁的历史非常久远,在中国文学史与学术史上原本就有通过书信表达判断与互动的传统。但我们读到古人的书信,大都是通过他们的文集。也就是说,这些书信已经经过了人为的选择,是一种单向的表达。但《书信集》中收录的夏氏兄弟的书信却是它们的本来面目,这是非常难得的。

李浴洋:我注意到,夏志清最后的学术工作几乎都与“书信”有关。根据王洞女士的介绍,在他2009年首次病危时,最为挂怀的事业便是希望可以将他与张爱玲以及夏济安的书信整理出版。经过他历时三年的努力,《张爱玲给我的信件》于2012年问世。次年,夏志清去世。在他身后,王洞女士秉承他的遗愿,开始与季进教授一道编注《书信集》。参照一些与他晚年有过交往的学者的回忆文章可知,为了这两种“书信集”,他基本上投入了自己最后的全部精力,甚至为此搁置了一些系统整理个人学术著述的提议。您如何看待他的这一选择?

陈国球:夏志清晚年把主要精力都投入到了书信整理中,与他最后一个人生阶段的生活状态有关。1991年,他从哥伦比亚大学退休。从1992年开始,他基本上就没有再做大型的学术工作了。夏志清的主要学术著作有三种,即他的三部英文专书与论文集:一是1961年由耶鲁大学出版社出版的《中国现代小说史》(A History of Modern Chinese Fiction),二是1968年由哥伦比亚大学出版社出版的《中国古典小说》(The Classic Chinese Novel: A Critical Introduction),三是2004年由哥伦比亚大学出版社出版的,收录了他在哥大任教期间的16篇重要论文的《夏志清论中国文学》(C. T. Hsia on Chinese Literature)。所有这些,都是他在退休以前完成的。此外,他还有一些中文著作,编选过两种中国文学英译的大学教材。但最重要的便是这三本,而他的学术地位,也正是通过这三本著作建立起来的。夏志清是很有信心的学人,他相信这三部著作已经足以使他“不朽”了。因此,在退休以后,他便进入了另外一种生活状态。在我看来,他在最后一个人生阶段所做的其实是一种对于人生经历与学术道路的“回顾”。

夏志清对于书信的整理,便是一种“回顾”。在他的生命中,与张爱玲以及夏济安的音问交流无疑是两段非常重要的经历。张爱玲是他最欣赏的中国作家,夏济安则是他在生活与学术上最信赖的兄长。当然,《张爱玲给我的信件》与《书信集》也有不同。在前者中,“主角”是张爱玲;而在后者中,“主角”则更多是夏志清自己。所以,对于了解夏志清的生命史而言,更重要的应当还是《书信集》。

《书信集》的出版说明夏济安、夏志清兄弟对于往来书信都有十分精心的保管。保存下来的612封书信尽管不是他们的全部通信,但数量已经相当可观。他们当初应当完全没有考虑过会在日后将通信发表,所以这一行为说明了他们原本就视彼此的通信为个人生命的重要记录。是故,《书信集》的出版承载的也就更有一种“回顾”的意义了,因为其中记录的是他们的真实足迹。虽然夏志清生前只整理完成了张爱玲给他的信件部分,但我相信王洞女士执行的正是他的思路与追求。

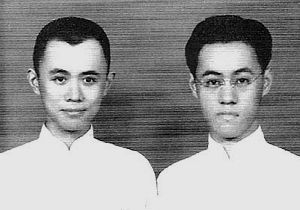

图为年轻时的夏志清(右)与哥哥夏济安

李浴洋:《书信集》繁体中文版面世后,引起不少反响。审读过卷一书稿的王德威教授在《后记》中指出:“(夏济安、夏志清)两人在信中言无不尽,甚至不避私密欲望。那样真切的互动不仅洋溢着兄弟之情,也有男性之间的信任,应是书信集最珍贵的部分。”那么,《书信集》中最让您感兴趣的部分是什么?

陈国球:我是2015年在台北出席“中研院”举办的“夏志清先生纪念研讨会”前夕,首次读到《书信集》卷一的。记得当时的会议日程非常紧张,我利用一个晚上的时间把卷一翻了一遍。因为那次会议兼有“纪念”性质,又适逢卷一首发,所以大家在讨论《书信集》时,更多关注的自然都是与夏志清的人生经历有关的内容,还有一些“八卦”。而我在翻的时候目标却非常单一,就是去看其中学术性的部分——具体而言,便是夏济安与夏志清的读书心得。以往我们对于他们兄弟二人的最初印象,便是他们编辑杂志、从事翻译、写作专书与引发辩论,好像他们一出手便是十分成熟的学者。但在《书信集》中,我们却可以清晰地看到他们的读书轨辙,包括他们最早读的是什么书,如何从一本书读到另一本书,他们在读书过程中如何转变与更新他们的书单,以及他们就一些学人与学术著作所做的臧否,等等。换句话说,《书信集》再现了他们整个学术训练的过程。在我看来,这是其中很有意义的部分。

以夏志清为例。我们此前能够读到的他最早的学术著作便是《中国现代小说史》。但通过《书信集》,我们可以知道,小说,尤其是“中国现代小说”其实并非他长期关注的对象。他在写作《中国现代小说史》之前所受的学术训练几乎都是关于诗歌研究的。特别是在英国诗歌研究方面,他投入了很多精力。他在耶鲁攻读的便是英国文学博士课程,博士论文正是关于英诗的。那么,他的学术兴趣是如何从英诗转向中国小说,在这一转向过程中,他有哪些“变”,又有哪些“不变”,这就值得我们去思考了。

我认为,《中国现代小说史》尽管有文学史的眼光,但主要还是一部“文学评论集”。夏志清所完成的是一项在历史向度上的文学批评实践。这应当是我们对于《中国现代小说史》的基本定位。而他之所以会这样研究“中国现代小说”,与他此前所受的学术训练直接相关。也就是说,在他对于“中国现代小说”的研究中,其实贯彻了许多英诗研究的方法。所有对于这部著作的讨论,都应当首先回到这一“起点”上。在《书信集》中,我们可以看到他学术成长的过程。在某种程度上,我阅读《书信集》,关注的正是学者的成长史。

夏志清是一位人文主义者,但随着时日推移、教学相长,他对现代中国的文学与历史愈加同情与肯定

李浴洋:这就说到您在《“文学科学”与“文学批评”——普实克与夏志清的“文学史”辩论》一文中,曾经对夏志清的文学观念的形成详加考证。您认为他在写作成名作《中国现代小说史》时,“其出发点固然是‘新批评’的文本中心论,但终点却是满怀道德热诚的利维斯‘伟大的传统’观”。强调夏志清在燕卜荪、兰色姆与布鲁克斯之外,还受到了利维斯的深刻影响,是您的重要创见。在《书信集》中,您是否又发现了更多可以丰富与补充这一命题的材料与线索?

陈国球:事实上,夏志清在1978年《中国现代小说史》的中译本序里就提到自己受到利维斯《伟大的传统》(The Great Tradition)的影响。在阅读《书信集》时,我的确留意过夏志清是从何时开始接触利维斯《伟大的传统》的。其实他阅读利维斯很早。在2002年发表的《耶鲁三年半》一文中,他提到自己早在上海期间就已经看过利维斯的《英国诗歌的新方向》(New Bearings in English Poetry)与《重新评价:英国诗歌的传统与发展》(Revaluation: Tradition and Development in English Poetry)。《书信集》可以印证这个说法,从中我们更清楚地知道他是比较晚才接触专门谈小说的《伟大的传统》,当然这本书也要到1948年才出版。

利维斯是剑桥文学批评学派的关键人物。而这一学派的其他代表,像瑞恰慈与燕卜荪,都对同一时期的中国文坛产生过很大影响。他们基本都是做诗歌研究的,所以夏志清的学术之路也是从新批评到利维斯的英诗研究。

夏志清是在耶鲁读书期间开始涉猎小说研究的。《书信集》记录了他在耶鲁修过一门小说研究的课程。而他读《伟大的传统》,便是为了应付这门课,这时已是他的博士课程的后期。可以说,夏志清的文学观念正是在这一从英诗到英国小说的学习过程中逐渐形成的。此后,他写作博士论文以及初任教职时,仍然都是以英诗为主。但当他着手完成《中国现代小说史》时,他受到的《伟大的传统》的影响便浮现了出来。

不过,就像我刚才谈到的,《中国现代小说史》主要是一部“文学评论集”。在夏志清写作时,他做的主要工作还是从文学批评的角度对小说文本做出判断,以此去发现他眼中的“好的作品”。我说《中国现代小说史》的写作受到《伟大的传统》的影响,可以联系到他提出的“情迷中国”(“Obsession with China”,又译“感时忧国”)的观点。但必须说明的是,在1961年出版的《小说史》第一版中,夏志清并未提出这一看法。在1971年由印第安纳大学出版社出版的第二版中,他才加入了《情迷中国:现代中国文学的道德包袱》(“Obsession with China: The Moral Burden of Modern Chinese Literature”)这篇著名的论文作为附录,同时作为全书的“主线”。由此可见,夏志清的文学观念并非一成不变,而是不断发展的。起初,他考虑最多的应当是“文学批评”本身的标准,即一部作品“好”还是“不好”,它的结构如何,它的技艺,等等。但在研究过程中,他开始考虑一部作品在“文学批评”以外的意义了,例如对于人生的意义,对于社会的意义,对于民族国家的意义,等等。因此,他才会把“情迷中国”的说法补充进来。而《书信集》记录的便是他的这一思考过程,这对于我们更为准确地理解夏志清的文学观念无疑是很有帮助的。

图为陈国球教授在文研院

李浴洋:您对于夏志清的文学观念的理解似乎与学界的普遍认识有所不同。对于他提出的最具影响的“Obsession with China”的概念,您不同意通行的“感时忧国”的译法,主张应当译为“情迷中国”。而您也将自己的一部文集命名为《情迷家国》。这让我对于两者之间的关联不由产生了兴趣。能否请您解释一下您主张把“感时忧国”改译为“情迷中国”的理由,并且谈一谈您对于夏志清的这一提法的看法?

陈国球:《中国现代小说史》的中译本是由刘绍铭先生等人据原著第二版翻译,于1979年最先在香港友联出版社出版的。这一中译本已经收录了《情迷中国:现代中国文学的道德包袱》一文。该文由丁福祥与潘铭燊两位先生翻译,题目改作《现代中国文学感时忧国的精神》,译笔流畅通顺,但也牺牲了许多原文的深义。自此以后,“感时忧国”一说,便不胫而走。我最早阅读的《中国现代小说史》的版本,就是这一中译本。我对于“感时忧国”的了解,也是从此开始的。

后来我看到《中国现代小说史》的英文本,发现夏志清使用的原文是“Obsession with China”。 “Obsession”一词在英文中包含有比较复杂的感情,但“感时忧国”就完全是歌颂爱国精神的正面意思了。这就启发我重读了《中国现代小说史》。我发现,在夏志清那里,“obsession”显然不是完全正面的。他讲“Obsession with China”,有一种认为绝大多数中国现代作家都把自己的感情过于陷溺在对于中国的迷思当中的意思。而在他的整个论述中,得到更高评价的明显是那些可以从对于民族国家的迷思中超越出来的作家。他认为这种对于中国的迷思,已经成为了绝大多数中国现代作家的一种包袱。他说“obsession”,是带有批判性的。如果结合夏志清的文学观念进行理解,他的这一态度也就更加明确。他是一位人文主义者,也是一位人文主义批评家。在他那里,民族国家并不是最高的评价标准。他更看重的是对于人性与社会的关怀,是对于道德的反思与追问。而在他眼中,绝大多数中国现代作家并没有做到这点。因此,我认为把“Obsession with China”翻译为“感时忧国”是不够妥当的,至少是不尽贴合夏志清的原意的。“情迷中国”的译法或许好一些。

在写作《情迷中国:现代中国文学的道德包袱》时,夏志清的基本看法是“情”代表了对于中国的付出,而“迷”则说明了这种付出是陷溺其间——换句话说,也就是缺乏批判性的。夏志清这样说,并不是主张不要付出,而是强调付出必须以清醒的思考为前提,同时最好也具有某种超越性的关怀。这大致可以反映他本人的文化与政治立场。但我们也应当注意到,他的这一立场后来发生了变化。他自己做到超越民族国家了吗?我认为没有。非但没有,而且随着时日推移、教学相长,他更沉潜于中国文化传统的体味与省思。

例如,1979年他在台湾时报出版公司出版过一本中文论文集《新文学的传统》。在写作《中国现代小说史》时,他是站在以西方基督教文明为中心的人文主义的视野中打量“中国现代小说”的;而到了《新文学的传统》结集的时期,他虽然仍旧坚持人文主义的立场,但对于“新文学的传统”本身却多了一些同情,少了一些批判。他更加肯定“新文学的传统”所具有的正面价值,欣赏富有人道主义精神、肯为老百姓说话而绝不同黑暗势力妥协的新文学作家。

而在他转向对于“新文学的传统”加以肯定的背后,是他对于“中国文化”的态度变化。正如在“伟大的传统”背后包含的是对于一个“文化传统”的肯定,在夏志清眼中,中国同样也有一个“伟大的文化传统”——入世、关注人生,富仁爱精神。在他的早期著作中,这点并不突出。但在他的后期著作中,他屡屡表示对《诗经》、古乐府、杜甫、关汉卿等人作品的重视和珍惜。事实上他本身就是“情迷中国”的一员。我想,夏志清的这一变化与他的人生阅历有关。尽管他十分强调文学的道德承担,并且认为道德承担与对于民族国家的承担之间保有某种张力,但对于后者,他也没法轻轻放下。随着他经历不同的人、事、时、地,他对中国文化有更深刻的思考,对于现代中国的文学与历史也就愈加同情与肯定。

夏氏兄弟、宋淇、吴兴华等人构成了一个松散的知识社群

李浴洋:您与夏志清的交往多吗?能否请您介绍一下相关情况?您眼中的夏志清,又是怎样的?

陈国球:夏志清的成就很高,争议也很大。但无论如何,他都是一位有眼光的文学评论家,他有他独到的观点,而在他的观点背后有一整套的理论资源。不管我们是否同意他做出的具体判断,这些都是应当承认的。就我个人而言,我认为他的著作比他的辩论文章更精彩,他的著作带给了我很多思考。

我与夏志清先生的交往并不多,印象中直接接触只有两次。一次是2000年夏先生来香港参加 “张爱玲与现代中文文学”国际学术研讨会,我有机会向他当面请益。还有一次是2005年我在哥伦比亚大学举行的“夏氏昆仲与中国文学”学术会议提交《情迷中国》的论文,他来听会,我们也有过面对面交流。除去这两次,好像就没有再见过面了。但我读夏先生的文章著述,则早在1970年代开始。夏志清的中文文章,很早就从台湾地区传入香港;我在大学阶段常置案前。后来他的《中国现代小说史》部分章节的中译在《明报月刊》上发表,我也跟着读。出书以后,我在第一时间就买了。再后来,他成为我的研究对象,我自然也就把能够找到的他的中英文作品都读了。我的感觉是他的英文非常漂亮,文体庄重而典雅,而他的中文则十分轻快,活泼而灵动。他的英文是标准的学术语言,主要面向学术界发言,而中文则俏皮一些,更容易为一般读者所接受。我对于夏先生的印象,基本都是从阅读中得来的。

在我眼中,夏志清是一个非常聪明的人。无论对于学术,还是世事,他都有很强的洞察能力。但我们对夏志清的了解,其实还是非常不够。以他的学术而言,其中还有很多内容是我们并不清楚的。例如,有人认为夏志清不懂中国古典诗歌,事实上他在哥伦比亚大学为研究生开的三门课,首先就是讲“唐诗宋词”。经多年累积,他在这范畴下的功夫不会少。可是至今未见有他的正式论述流传,我们只能在《夏志清论中国文学》看到他的一部分比较负面的批评意见。但我注意到,1956年陈世骧赴台讲学,讲的就是关于中国古典诗歌的话题。夏志清起初对于他的学术不怎么恭维。这在《书信集》中就有记录。但后来夏志清对于陈世骧的研究评价非常正面;陈世骧去世以后,他还专门写作了纪念文章,文中说自己对中国的经史子集读得远不如陈世骧多。这一变化究竟如何发生?这是一个有趣的问题。

李浴洋:夏志清的《中国现代小说史》是一部少有的在海内外学界都产生了巨大影响(同时引发巨大争议)的中国现代文学研究著作。去年我访问文学史家吴福辉先生时,他曾提到北大学人对于这部著作的最早接触,便是得力于1970年代末期香港学生的私下携入。香港与夏氏兄弟仿佛具有一种特殊的学术因缘。除去吴先生谈及的这段往事,夏氏兄弟的著作中译本很多也都是在香港面世,并且经由香港对我们产生影响的。夏志清的好友宋淇长期旅居香港。而您也一直在香港工作、生活,能否请您谈一谈夏氏兄弟其人其书在香港的传播情况,以及在您看来,在香港阅读他们的著作,是否具有某种独特的体验与感受?

陈国球:香港学界对于夏志清的关注,丝毫不亚于台湾学界。刚才已经谈到,《中国现代小说史》的中译本最早是在香港出版的。此后,夏志清也有很多著作在香港流传。他的著作在香港影响很大。例如,张爱玲虽然曾经在香港驻足,但香港学界真正开始关注她,还是在《中国现代小说史》出版以后。再如,香港的文学史家司马长风撰写《中国新文学史》,颇有参酌《明报月刊》上夏志清的《小说史》中译。至于后来夏志清苛评司马长风之作,两人因而笔战,则是后话了。夏志清又有《印象的组合》一书,由香港文坛重镇刘以鬯负责编辑。近年香港中文大学出版社更全面整理夏氏昆仲的著作,不少英文著述有了新译,相信对学界又有新的影响。香港是一个重要的学术中介。你谈到吴福辉先生的回忆,应当是完全符合历史事实的。不仅北大学人通过香港开始接触夏志清的著作,上海的陈思和与王晓明两位先生也曾经告诉我,他们最早阅读的夏志清的著作也是从香港传入的。

当然,谈论夏氏兄弟与香港的学术因缘,如果仅从著作传播的层面上立论,恐怕不免太过简单。夏志清和他哥哥夏济安与宋淇的关系是理解这一问题的重要入口。兄弟二人在上海读书时,就认识宋淇了。而他们之间的交谊,一直延续了数十年。因此,我读《书信集》时很关心他们是怎么讲宋淇的。宋淇与他们的关系绝不是“好友”二字可以完全概括的。

无论是从个体角度来说,还是从“时”、从“地”的意义上看,《书信集》都是一部很有价值的文献

他们三人之间有许多批评,但也有很多鼓励,更有对于各自的人生道路的实实在在的帮助。比如,夏济安在香港时期的生活问题,就有很多是宋淇利用他在美新社的身份帮忙解决的。他到台湾以后,宋淇也继续支持他的文学事业,为他的《文学杂志》组稿。与此同时,夏氏兄弟对于宋淇的工作也经常施以援手。我注意到,宋淇在1961年出版过一本《美国文学批评选》。尽管这一选本的编者署名“林以亮”(宋淇笔名),但我相信夏志清为此也下了很大功夫,因为通过选目,我们不难发现其中介绍的文学批评的观念许多都是当时耶鲁大学流行的,而这无疑是夏志清为宋淇提供的资讯。他们“合作”的这一选本不仅对于我们了解夏氏兄弟与宋淇的交谊很有意义,而且也可以帮助我们更好地理解夏志清在耶鲁所受的学术训练。

李浴洋:提及宋淇,便不能不说到今年同样也有一部与他相关的“书信集”问世,那便是吴兴华的《风吹在水上:致宋淇书信集》。我知道,吴兴华是您很感兴趣的学术对象。他与宋淇的通信是在1940至1952年间进行的。这与夏氏兄弟的通信时段(1947—1965)恰有部分重合,而相近的时代背景与人生经历也让这两部“通信集”中的话题多有关联。将两者对读,或许不失为一种策略。您对于两者都做过专门研究,不知是否有什么发现?

陈国球:你的思路很好。我在看他们四人的文章时,也想到应当把他们联系在一起思考。通过他们的书信与回忆文章,我们可以知道:在上海时期,宋淇与夏济安曾经是校友,他们合办过文学杂志。宋淇常去夏济安家中,有时夏济安不在,他就与当时还是高中生的夏志清交谈,夏志清很多关于英国诗歌的知识,都是通过宋淇了解到的。而宋淇与吴兴华是燕京大学的同学,经由这层关系,夏氏兄弟也很早便知道了吴兴华。无论是宋淇与吴兴华,还是宋淇与夏氏兄弟,他们之间都是相互欣赏的。夏、宋、吴等又与其他背景及兴趣相似的学人,构成了一个松散的知识社群。当时上海出版的《西洋文学》杂志,便是以他们为主力。夏济安与吴兴华经常给这家杂志投稿,宋淇更是串连京沪两地作者的联络人。顺带一提,杂志的编辑之一是柳存仁,这位蜚声国际的汉学家曾几度在香港居停,对香港的文化和教育都有过重要的影响。

《西洋文学》非常精彩。后来夏济安到台湾以后重办《文学杂志》,其渊源一是朱光潜办过的《文学杂志》,另外一个便是《西洋文学》。1952年之后,吴兴华与宋淇书信断绝,但他的作品却开始以“梁文星”为笔名在台湾的《文学杂志》上发表。吴兴华本人对此应当并不知情,这是出自十分欣赏他的宋淇与夏济安的好意,他们有意把吴兴华的文学火种播撒到香港与台湾地区。而“梁文星”在当年的确也成为了港台文坛上风靡一时的人物。