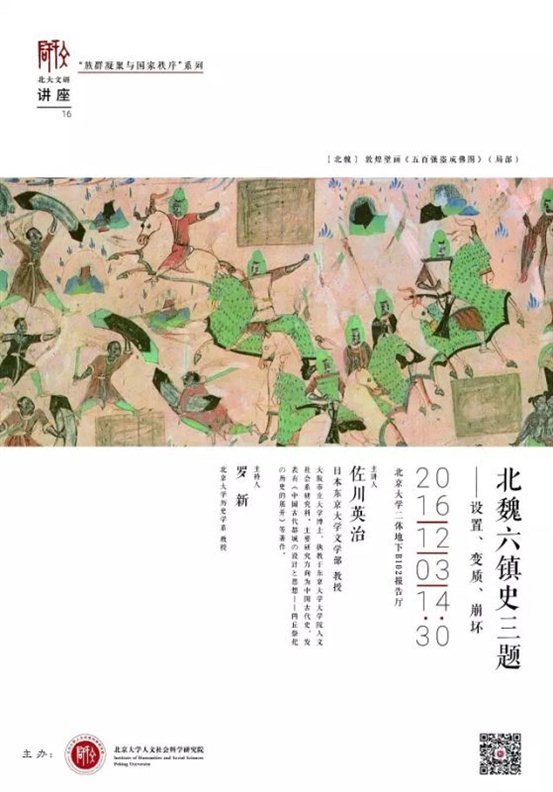

【北大文研讲座16】

北魏六镇史三题——设置、变质、崩坏

时间:2016年12月3日(周六)下午2:30-5:00

地点:北京大学二体地下B102报告厅

主持人:罗新(北京大学历史系教授)

主讲人:佐川英治(日本东京大学文学部教授)

佐川英治:六镇

佐川教授的六镇研究是近年来早期中古史研究中最引人注意的课题之一,特此将其《北魏六镇史研究》一文的结语部分摘出,供读者参考。

六镇的历史开始于太武帝神䴥二年(429)将东部高车安置于长城外五原至赤城,并令长孙翰等四人镇抚之时。虽然难以具体确定时间,此后大约太延年间(435-440),北魏又在阴山南麓设置了怀朔、抚冥、柔玄、怀荒四镇,来“绥和荒服”也就是高车部族。武川镇和赤城镇则与以上四镇不同,很可能早在这以前就以某地为据点被设置为军镇了。不过,由于武川和赤城都是靠近高车部族移民区,故而与前四镇逐渐被统称为“六镇”。

此后,六镇的发展主要经历了两大契机。第一次是太武帝太延五年(439)征服北凉,将大量遗民安置到阴山一带,也就是“大开云朔”。当时北魏军队中主要承担对柔然军事防卫职能的是从平城派出的“游军”,他们只在每年秋冬屯住于漠南。而从凉州移民的人群则被派遣负责开发和整备阴山及漠南的基础设施。由东晋入魏的司马楚之父子,真是被赋予安抚凉州移民的期待,而在朔州刺史任上长达40多年。这种背景下阴山一带的开发在一段时期内对北魏国力的发展做出了巨大贡献,这一点已经在别稿辨明。

六镇发展的第二次契机则在刘宋内乱后,北魏乘机吞并淮北,并进一步迁都洛阳。以此为转折点,国家边境经营的重心逐渐向南方偏移,北边“绥和荒服”的意图次第淡薄,只剩下防御柔然的必要。因此六镇也渐渐被期待成为专门应对柔然的军事壁垒。

太和中(477-499)由李冲主导的解放凉州士人意味着他们承担的任务结束。由此,御夷城取代赤城镇并升级为新的军镇,武川镇内修筑城墙,沃野镇由黄河南移到北面与六镇形成一线,军镇与军镇之间配置戍卫,北魏重新打造了一条贯穿东西的防线。为了更机动的发挥这条防线的作用,北魏又进一步划定都督区,形成镇与镇之间指挥系统。

另一方面,平城时代被严格防范的旧慕容燕政权的士人们,也许是借由文明太后的掌权,势力逐渐恢复。洛阳迁都后,慕容契父子长期涉足六镇事务,宇文氏也逐渐与六镇联系密切。这些一定会对六镇的社会层面也产生某些影响。

本稿原本预定另辟一章主要讨论六镇性质的变化对六镇社会内部产生的影响,但受于笔力限制,不得不就此打住。近年来北朝墓志大量出土,本此讨论涉及的内容也难以完全涵盖。希望今后能够进一步深入调查,在小心验证目前论断的基础上,讨论洛阳迁都后六镇社会的变化及其与六镇之乱的关系。

六镇之地原本是以高车为首各种移民的熔炉,属于西部凉州、东部辽东人士交会的地区。司马氏又在朔州之地盘踞四十多年,说明六镇也应该受到了南朝文化的影响。

六镇移民并非一个个被分解为个体的士卒,而是延续着移民前的旧有集团生活在一起的部众,时而迎来与自身关系密切的镇将,加强双方的关联(如太武帝应高车莫弗之意,罢免陆俟。镇将的人选不仅由朝廷决定,还受到镇民意向的左右)。

由此可知,六镇社会一定会在相当多元的社会中萌生了多样的文化。正如向井氏等人在对北魏怀朔镇寺院研究展现的那样,仅仅是怀朔镇的小规模发掘,就能为该地区的历史拨开新的一面。其他六镇遗迹尚未开启,依旧封存。在那里长眠的可能正是东亚历史上最宝贵的财富。

【《北魏六镇史研究》原刊于研究报告书《大青山一帯の北魏城址の研究》,2013年6月。(付晨晨译)】