未名学者讲座31

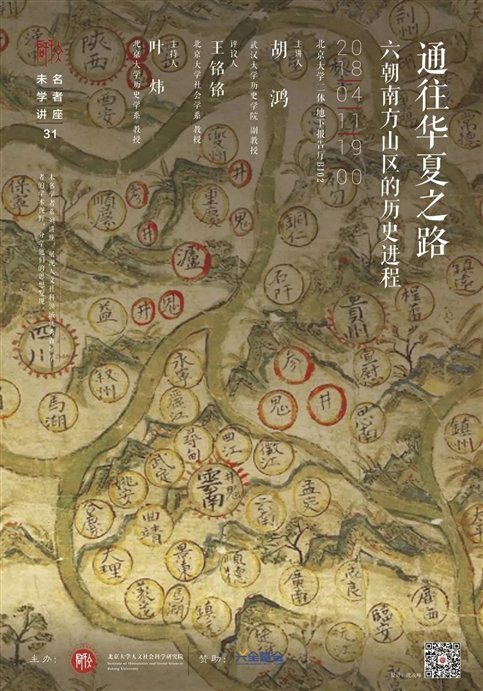

通往华夏之路——六朝南方山区的历史进程

时间:2018年4月11日(周三)19:00

地点:北京大学二体地下报告厅B102

主讲人:胡鸿(武汉大学历史学院副教授)

评议人:王铭铭(北京大学社会学系教授)

主持人:叶炜 (北京大学历史学系教授)

【主讲人简介】

胡鸿,武汉大学历史学院暨中国三至九世纪研究所副教授,文研院第三期访问学者。2012年毕业于北京大学历史学系,获历史学博士学位,2012年至2014年在北京大学社会学系博士后流动站从事研究工作。主要研究领域为魏晋南北朝史,尤其关注其中的族群问题。已出版专著《能夏则大与渐慕华风——政治体视角下的华夏与华夏化》(北京师范大学出版社,2017年),并在学术刊物上发表论文二十余篇。

【讲座简介】

汉唐之间,与北方波澜壮阔的北族入塞、五胡建国、胡汉冲突与融合相比,南方的族群问题显得平淡无奇,一切似乎只是沿着汉代奠定的轨道惯性前行。然而在波澜不惊的表象之下,如果拉长时段,会发现南方山区发生的变化,其深刻程度丝毫不亚于北方。从秦汉到唐末五代,南方山区的政区设置、族群结构、经济开发程度、人口规模都发生了巨大的变化,但这一变化的过程与机制尚有待更深入的揭示。本讲座试图在探寻南方山地文明特质及其与古代华夏国家关系模式的问题意识下,以六朝时期长江中游的山地作为个案进行分析。两汉至六朝,中国南方地区的华夏政区网络从稀疏走向稠密,到六朝时期,长江流域更成为华夏国家的重心所在,然而在长江中游的山区却涌现出强大的非华夏势力,局部地区的华夷力量对比发生逆转。这背后的原因何在?生存空间迅速拓展的山地族群,其内部将发生怎样的变化?为何在六朝时山地族群异常活跃的山区,到此后的隋唐时代变得沉寂下来?本讲将尝试为以上问题提供一种回答。