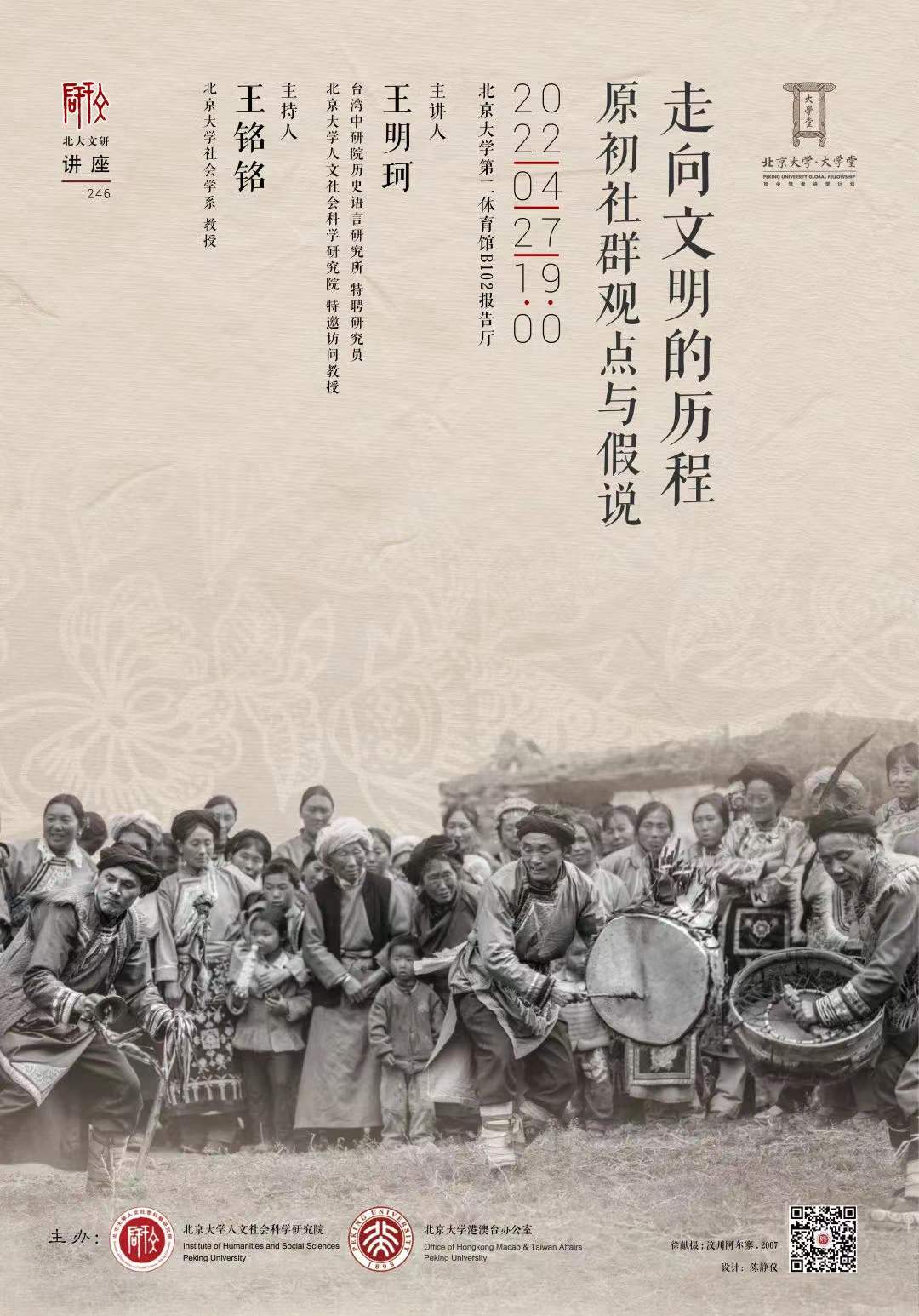

文研讲座246期第二讲

走向文明的历程——原初社群观点与假说

时 间:2022年4月27日(星期三) 19:00

地 点:北京大学二体B102报告厅

主讲人:王明珂 台湾中研院历史语言研究所特聘研究员、北京大学人文社会科学研究院特邀访问教授

主持人:王铭铭 北京大学社会学系教授

内容提要

人们经常以自身所处文明为傲﹐并将它溯及一个远古的起始。长久以来自称文明之人常歧视 “不文明的野蛮人”。当代流行的文明冲突论﹐更将全球各文明人群间的敌意视为人类本性﹐强调其间潜在的冲突危机。究竟什么是文明﹖文明认同群体与人类其它认同群体﹐如族群﹑地域与国家社群有何关系﹖或者它只是一当代的想象社群﹖对于这些问题﹐我们可以由一种聚焦于文明之人类生态而非歌颂其炫丽成就的文明史来探讨。在此方面一个考古学上的老议题﹐新石器时代人类走向文明的历程﹐最能表现文明的本质及其区域特色。过去此探讨常聚焦于 “整体” 之产食经济与工艺进步﹑社会分工与阶层化﹑社会冲突与早期国家出现等历程。如今我们或可以由基层 “村落” 的社群认同﹐及其历史记忆与人类生态变化来探讨此问题。过去青藏高原东缘山间多元社会与历史记忆为此提供了难得的民族志材料。讲者藉此提出一人类进于文明的假说﹕新石器时代晚期﹐部份人群自血缘与空间认同如一的 “原初社群” 中走出来﹐以祖先血缘记忆结为新的社群并彼此奥援﹐形成有统治者与被统治者之分的早期国家﹐并让其它广大原初社群及其人群成为农村与农民。将文明视为一整体人类生态﹐也让我们关注文明的基层。

拓展阅读

王明珂《从中原到边疆:对典范中国史的反思》

(点击图片,阅读更多)

文章改写自王明珂先生《反思史学与史学反思》的结语。《反思史学与史学反思》一书是对既往研究的一种具有方法论色彩的理论反思,他指出“我们生活在表相化的世界而难以认识身边事物之本相”,因而希望通过反思性的史学研究为人们提供对历史与社会现实的新知。

王明珂《民族与国民在边疆》

(点击图片,阅读更多)

“国民”“民族”等概念之传入中国,极大地推动了清末民初以来中国的近代转型。从传统中国的“夷夏之别”到多元一体的华夏民族之建构,民国初年的人类学家、民族调查者做出了筚路蓝缕的开拓性工作。然而,对于民国初年的中国学者而言,通向现代中国的道路,存在着“造国民”与“造民族”两条路径。通过对黎光明、芮逸夫分别对川西羌族和川南苗族所作民族学调查的梳理,王明珂先生为我们呈现了此一国族建构的过程。

主讲人简介

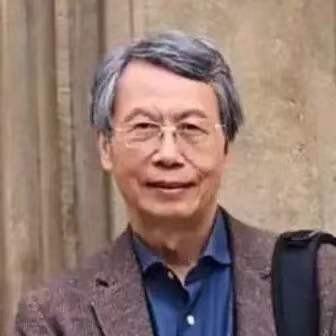

王明珂

著名历史人类学家,台湾师范大学历史系硕士(1983),美国哈佛大学东亚系博士(1992),台湾“中研院”历史语言研究所特聘研究员、2017-2020年曾任历史语言研究所所长,2014年当选为“中研院”第30届人文社会科学组院士。2010-2013年曾任台湾中兴大学历史系教授、文学院院长。现为北京大学人文社会科学研究院特邀访问教授。主要著作有《毒药猫理论:恐惧与暴力的社会根源》、《华夏边缘:历史记忆与族群认同》、《羌在汉藏之间:一个华夏边缘的历史人类学研究》、《英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情境》、《游牧者的抉择:面对汉帝国的北亚游牧部族》、《反思史学与史学反思:文本与表征分析》,以及《寻羌》《父亲那场永不止息的战争》等田野杂记。

线下听讲须知

为配合防疫工作要求,请您在活动现场全程佩戴口罩,隔位就座并配合工作人员进行登记、测温等工作。因现场空间有限,到达防疫要求的人数承载上限后我们将停止观众入场,欢迎您关注线上直播。

线上听讲渠道

为方便不能到场的听众,我们将通过腾讯会议,对本场活动进行线上直播。线上观众应尊重文研院及主讲人对本场活动音像内容拥有的版权,请勿录音、录屏或以任何形式在未经许可的媒介传播,侵权必究。

直播地址:

主办单位

北京大学人文社会科学研究院

北京大学港澳台办公室

赞助

光华教育基金会

更多相关学术活动,敬请关注