未名学者讲座98

明清中国的乐教与文学

时 间:2023年4月11日(星期二)19:00

地 点:北京大学静园二院 208会议室

主持人:胡 琦

北京大学中文系 助理教授

评议人:陈平原

北京大学中文系 教授

北京大学人文社会科学研究院 学术委员

主持人:陆 胤

北京大学中文系 副教授

内容提要

汉代以降,在“乐经残亡”的观念下,如何复兴“古乐”,重构音乐技艺的知识谱系,激活“乐教”之当代功用,成为中国文艺思想史上一个绵延不断的重要问题。明清时期,儒者的乐教实践从庙堂更多地走向民间,在书院、私塾教育中焕发出新的生机。

本次讲座将聚焦明清乐教中“歌诗”与“诵书”两种途径:于前者,主要考察诗歌咏唱在明清书院仪式、讲会中的运用,辨析儒者重构“古歌法”的文献渊源和思想背景;于后者,则重在分析启蒙教育中常见的诵读习惯,如何在时文训练、理学修养等多重因素的刺激下,不断被“技艺化”并被视为“古乐”在后世的延续。这些在“乐教”理念之下的教育、文化实践,在晚清之后持续回响,成为理解近现代阅读史和文论观念古今承变的长时段背景。

拓展阅读

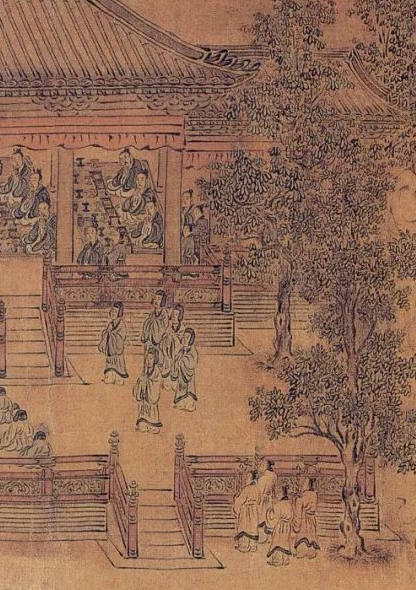

胡琦《知识与技艺:明儒歌法考》

(点击图片阅览更多)

在明代音乐复古思潮之中,考求“古歌法”是一个重要的组成部分。歌法聚焦于“歌永言”之层面,配合歌辞文本,表现人声吟唱的种种声容情态,相比于关注乐调的律吕之学,更难以描述传承。仪式、讲学需要歌诗,在此需求下,明代儒者结合经学阐释与吟唱技法,对古歌法进行重构。明儒之“歌学”探索,存在两个不同的路向:一是由《礼记·乐记》的解释延伸出的“七声”歌法系统,多应用于四言诗,反映的是吐字和演唱声情的技法;二是阳明心学一路的“四气—九声”系统,从七绝吟唱发展而来,后亦推及四言诗,主要针对篇章起转关系和整体的声气运行。明清之际,两系歌法又为儒者整合融会,形成更复杂完备的谱系。经典知识和实际技法于此协调互动,共同参与到明清歌学理论体系的构建之中。

主讲人简介

胡 琦

北京大学文学学士,香港中文大学哲学硕士、哲学博士,现任北京大学中文系助理教授,主要研究兴趣为古代文艺理论,明清文学与思想文化史等。专著《博我以文:清代前中期的古文与知识秩序》将由北京大学出版社出版。

主办单位

北京大学人文社会科学研究院

捐赠鸣谢

兴证全球基金