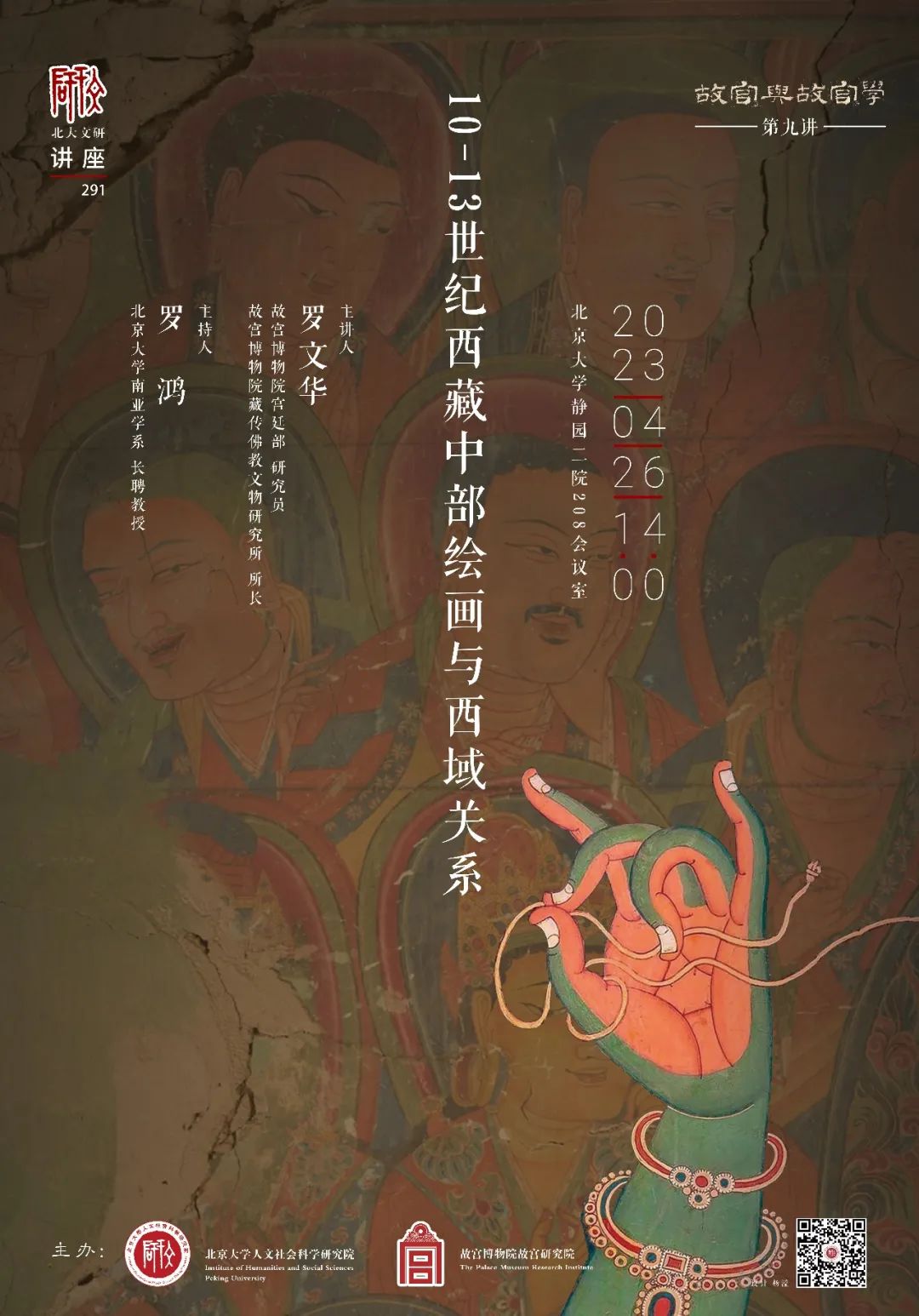

“故宫与故宫学”第九讲

文研讲座291

10-13世纪西藏中部绘画与西域关系

时 间:2023年4月26日(星期三)14:00

地 点:北京大学静园二院 208会议室

主讲人:罗文华

故宫博物院宫廷部 研究员

故宫博物院藏传佛教文物研究所 所长

主持人:罗 鸿

北京大学南亚学系 长聘教授

内容提要

10-13世纪是藏传佛教的后弘期,印度与西域两种艺术风格在西藏中部地区碰撞,后来东印度风格占了上风,成为西藏中部艺术的主流。然而,来自于下路弘法的艺术风格有没有产生过影响并留下痕迹呢?

西藏早期寺庙保存不多,壁画保存更少。其中,最为独特的是西藏山南扎囊县的扎唐寺和日喀则市夏鲁寺11世纪晚期的壁画均出现了独特的艺术风格。

扎唐寺壁画主要以波罗艺术为主,但在后壁主尊左右两侧绘画的壁画中发现了与众不同的绘画风格,同样的风格出现在夏鲁寺最早完成的护法殿门厅后壁上。

这种风格明显有来自于西域的影响。学者们对于这一点似乎形成了共识,但是在具体的来源方向和时代上有不同的看法,主要有:于阗说(10世纪初灭国,改奉伊斯兰教,意大利学者图齐、瑞士学者Michael Henss)、西夏说(12世纪晚期至13世纪,意大利学者R. Vitali)、元代说(13世纪晚期至14世纪,宿白)等。学者们分别从这一时期印度波罗风格、中亚风格、汉地风格的混合、建筑与佛塔的形制、服饰上的纹样等作了种种推断,但是分歧依旧,其年代始终无法统一。

两处壁画的风格来源判断不仅关系到后弘期西藏中部绘画艺术断代标准器问题,还对早期西藏艺术风格的研究有重要的意义。本次演讲重点展示两处壁画更多的细节资料,结合西藏山南发现的两幅唐卡的特点和新疆出土的绢画,对后弘期西藏中部的绘画的逻辑关系提出自己的一些思考。

主讲人简介

罗文华

江西人,1989年毕业于北京大学考古系,现任职故宫博物院宫廷部,受聘为故宫博物院研究馆员,藏传佛教文物研究所所长。主要致力于藏传佛教文物的鉴定与研究、藏传佛教艺术史、清代宫廷的藏传佛教信仰文化与汉藏文化交流,出版专著:《龙袍与袈裟:清宫藏传佛教文化考古》、《清宫藏传佛教造像》等;自2005年开始,长期在藏传佛教文化区作进行了广泛且深入的田野调查,足迹遍及西藏、青海、甘肃、云南、四川甘孜与阿坝地区、内蒙古等广大地区,研究范围涉及藏传佛教寺庙建筑、壁画、寺藏文物等,出版了《贡嘎曲德寺壁画:藏传佛教美术史的里程碑》、《木雅地区明代经堂碉画》等。作为独立策展人先后举办了《佛陀之光:故宫博物院与止观美术馆佛教造像展》、《梵天东土 并蒂莲花:公元400-700年印度与中国佛教雕塑艺术展》、《须弥福寿:当扎什伦布寺遇上紫禁城》、《譬若香山:犍陀罗艺术展》等大型展览。

主办单位

北京大学人文社会科学研究院