系列讲座说明

李学勤先生曾经说:

古书的面貌和我们的想象是大不一样的,这一点我们要有充分的认识。有时候我常常说,我们应该用我们的感受去体会孔安国,或者束皙、荀勖这些人的重大成果。孔安国作隶古定,那时候他对战国文字毕竟不大懂,所以弄出很多问题来。更重要的是,通过整理、研究出土佚籍,能够进一步了解古书在历史上是怎样形成的。我们还体会到,汉晋时期的学者整理、流传先秦古书,会碰到怎样复杂的问题,作出多么艰辛的努力,后人所不满意的种种缺点和失误又是如何造成的。(李学勤《谈信古疑古释古》,收入《走出疑古时代》,沈阳:辽宁大学出版社,1997年再版,页336。)

这个话非常有见地,我们确实应该用我们的感受去体会古人对整理、流传先秦古书的成果,但是也不应该忘记他们所造成的种种缺点和失误。我们也不要以为造成缺点和失误的学者限制于孔安国、束皙、荀勖;在整理古书的时候,清代考证学者,甚至近现代的大儒王国维和李学勤自己也避免不了造成缺点和失误。我们当然要体会他们的重大成果,但是也要指出这些缺点和失误。

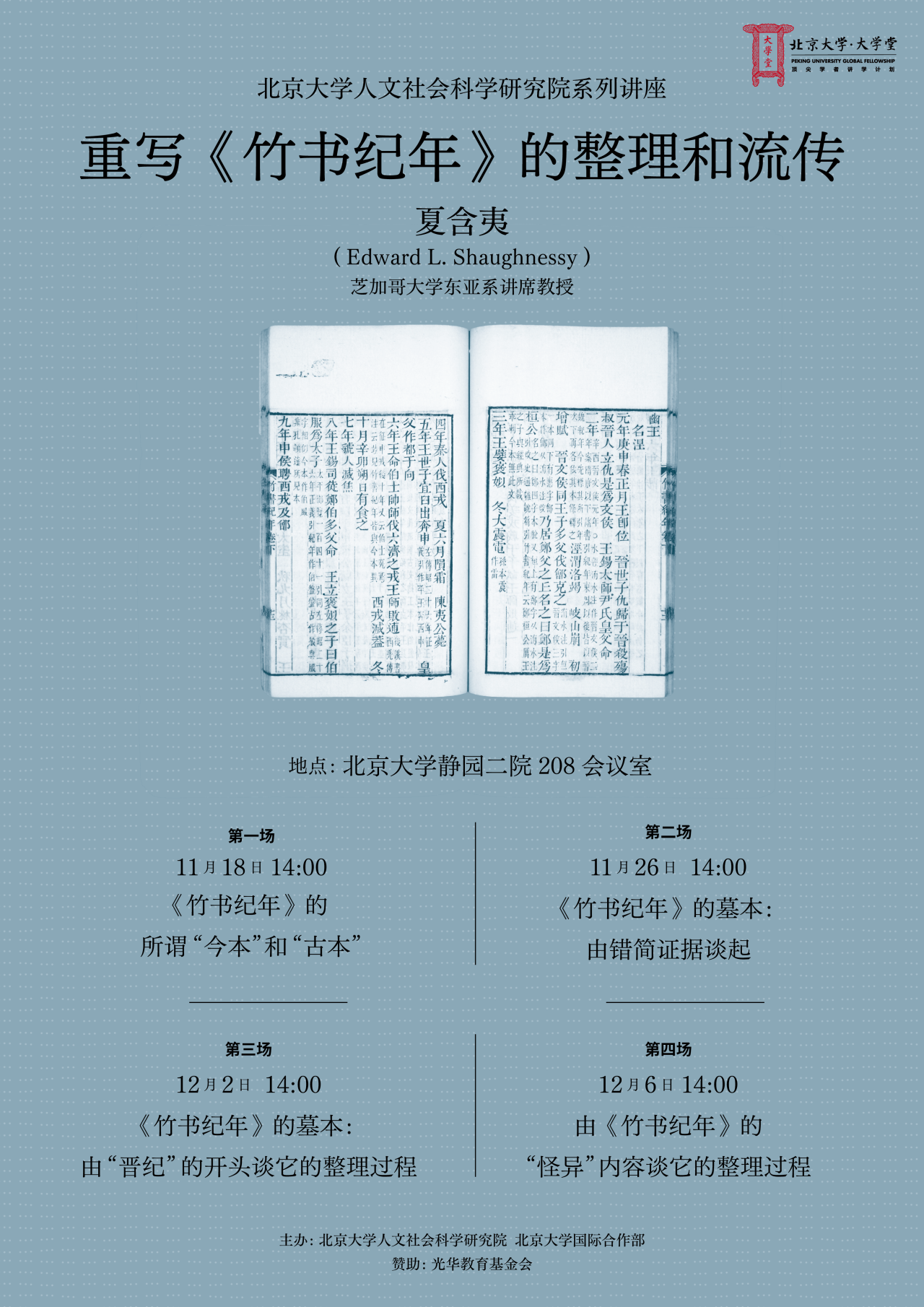

中国历史上第一次有一座古墓出竹简上的古书是西晋时代晋武帝咸宁5年(公元279年)在当时汲郡所谓的“汲冢竹书”。汲冢竹书最引起古人的注意是《竹书纪年》。《竹书纪年》是编年史书,从尧和舜开始包括夏、商、周、晋至魏国的“今王”(即魏哀襄王)的19年(公元前299年),所载年纪与当时的“正史”(诸如《史记》、《汉书》等)含有不少差别。中国中古时代的史学者利用了这些差别纠正《史记》的某些失误,但是对另外一些“怪异”采取了存疑态度。到北宋时代,《竹书纪年》的正本失传了,现存版本是明万历时代范钦的天一阁本,即所谓“今本”《竹书纪年》。因为这个“今本”《竹书纪年》在晋纪和魏纪不用晋和魏国的国君在位年代纪年,反而继续用周王在位年代纪年,这和隋唐至宋代对《竹书纪年》的引文大不一样,所以清乾隆时代的四库全书工程的史学家多以为它是范钦伪造的。到民国时代,王国维做了《今本竹书纪年疏证》,指出“今本”《竹书纪年》多半的内容可以在其他史书找出,王氏认为这证明它是伪书。此后,史学界也多跟随他,认为“今本”《竹书纪年》的伪造性成为定论,甚至很多人以为它完全没有史学价值。

近来半个世纪的考古发现引起史学界要“重写”中国古代历史。有一些考古发现表明连“定论”也要重新考虑。我觉得其中之一是“今本”《竹书纪年》的伪造性。与大多数中国史学家不同,我觉得“今本”《竹书纪年》不可能是范钦伪造的。与王国维不同,有一些内容不可能在其他史书找出来源,但是与出土文字信息是一致的,不可能是宋以后伪造的。这并不是说“今本”《竹书纪年》与《竹书纪年》的墓本完全相似。它显然不是。然而,根据所有的史料,包括“今本”《竹书纪年》和所谓“古本”《竹书纪年》(即西晋至北宋引用《竹书纪年》的引文),我们应该可以恢复墓本的部分面貌。在这四场演讲,我打算对这个问题进行比较系统的分析。

北京大学·大学堂顶尖学者讲学计划之

“重写《竹书纪年》的整理和流传”

夏含夷系列讲座第四讲

由《竹书纪年》的

“怪异”内容谈它的整理过程

时 间:2024年12月6日(星期五)14:00

地 点:北京大学静园二院208会议室

主讲人:夏含夷(Edward L. Shaughnessy)

芝加哥大学东亚系 讲席教授

主持人:韩 巍

北京大学历史学系 副教授

内容提要

《竹书纪年》传世以后,立刻引起史学家的注意,特别是因为一些重要内容与当时正史不同,诸如“舜放尧于平阳”(刘知几《通史》所引),“益干启位,启杀之”,“太甲杀伊尹”和“文王杀季历”(皆唐房玄龄编《晋书·束皙传》所引)。这些记载被称作“乖异”“大异”,甚至“乖刺”,甚至唐代刘知几说“凡此数事语异正经。其书近出,世人多不信也”(《通史·疑古》篇)。这些乖异记录不但多不见于今本《竹书纪年》,也不见于现传《晋书》和《通史》。

最为乖刺的纪录应该是“文王杀季历”。“文王”指周文王,“季历”是文王的父亲。我们都知道《书·武成》篇说武王伐纣的战争“流杵”,因此孟子说“尽信书,则不如无书”(《孟子·尽信下》。如果孟子因为对周武王有这样的崇拜而对《尚书》只“取二三策而已矣”,那么其他史学家看到周文王杀了他自己的爸爸恐怕会更有反感,如果不是把这个记载去掉,一定会想办法把它改变。难怪今本《竹书纪年》的记载谓“文丁杀季历”(“文丁”是殷代倒数第三个国王,是商王纣的祖父)。今本《竹书纪年》并没有创造这个修改,至少早在北宋时代的《晋书》已谓“文丁杀季历”,最权威的当代《通史》版本(即上海古籍出版社2009年的版本)也一样。虽然没有确实的证据,但是我很怀疑这样的修改源于荀勖的整理工作的一个副本,也只是他整理出来的一系列的修改之一。这些修改也许也包括今本《竹书纪年》晋纪和魏纪那样利用周王在位年代的体例。

主讲人简介

夏含夷

夏含夷(Edward L. Shaughnessy),芝加哥大学东亚语言与文明系顾立雅早期中国讲座教授,蜚声世界的著名汉学家。长期从事先秦史、古文字、出土文献、儒家经典等方向的研究。代表著作有《古史异观》《兴与象:中国古代文化史论集》《海外夷坚志:古史异观二集》《西观汉记:西方汉学出土文献研究概要》《三代损益记:夏商周文化史研究》《孔子之前:中国经典诞生的研究》《〈周易〉的起源及早期演变》等。

主 办

北京大学人文社会科学研究院

北京大学国际合作部

赞 助

光华教育基金会