文研读书64

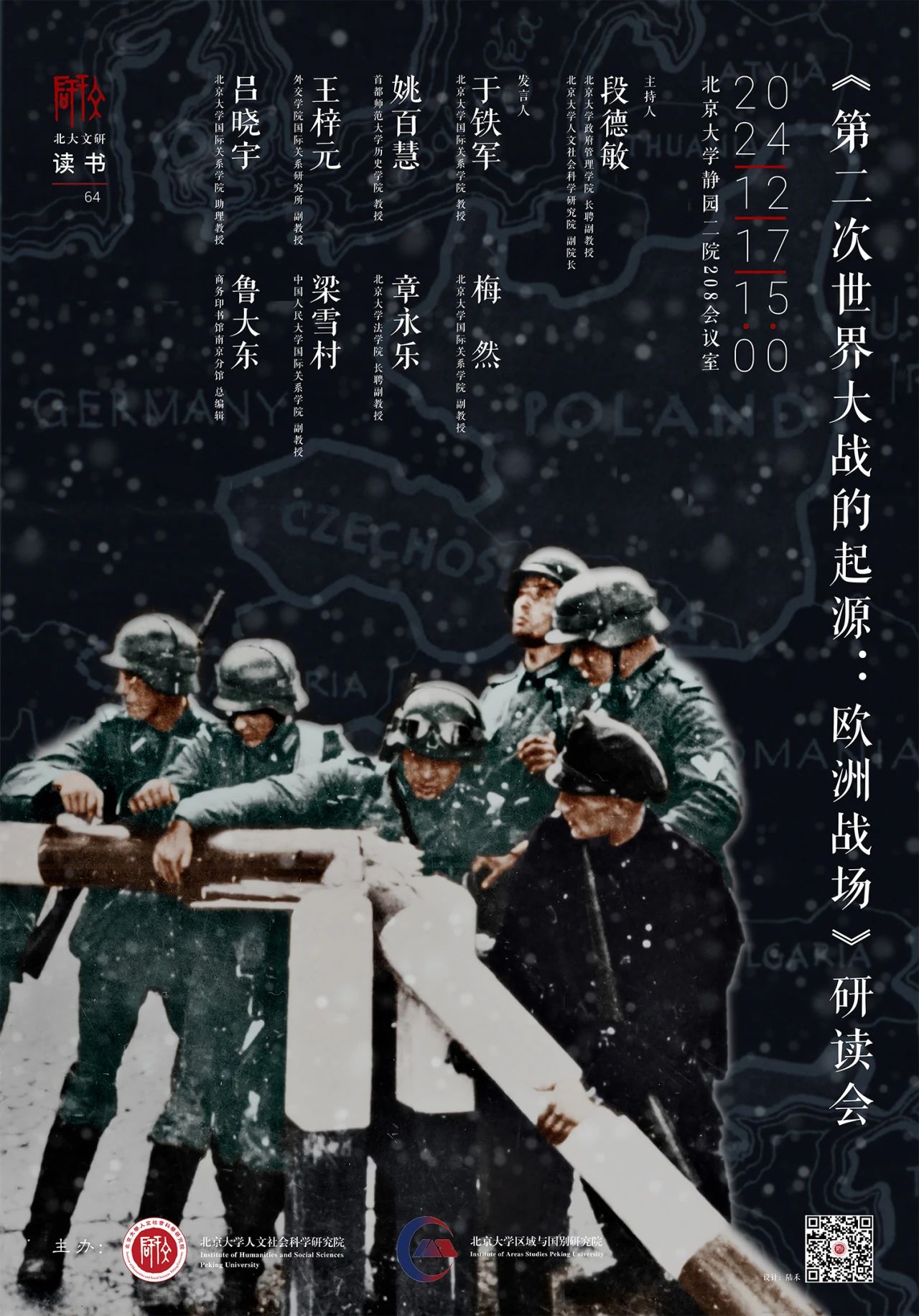

《第二次世界大战的起源:欧洲战场》研读会

时 间:2024年12月17日(星期二)15:00

地 点:北京大学静园二院208会议室

发言人:于铁军

北京大学国际关系学院 教授

梅 然

北京大学国际关系学院 副教授

姚百慧

首都师范大学历史学院 教授

章永乐

北京大学法学院 长聘副教授

王梓元

外交学院国际关系研究所 副教授

梁雪村

中国人民大学国际关系学院 副教授

吕晓宇

北京大学国际关系学院 助理教授

鲁大东

商务印书馆南京分馆 总编辑

主持人:段德敏

北京大学政府管理学院 副教授

北京大学人文社会科学研究院 副院长

内容提要

关于第二次世界大战的起源,有一些根本性问题始终吸引着广大读者和研究者:它和第一次世界大战以及战后签订的一系列条约之间是什么关系?德国等国家的侵略扩张和其他国家的应对如何引起一连串的反应,最终爆发更大规模的战争?二战的深层次历史、政治、经济原因是什么?为何在各国经贸往来看似更加频繁的现代世界,会发生如此剧烈的国家间冲突?

▴

《第二次世界大战的起源:欧洲战场》(第三版)

作者:〔英〕P.M.H.贝尔

译者:杨光海 丁山

商务印书馆,2024年

欧洲近现代史专家P.M.H.贝尔的《第二次世界大战的起源:欧洲战场》(第三版),是关于第二次世界大战在欧洲的形成时期以及相关争论的综合性研究。作者在书中致力于考察对二战起源的广泛解释,审视那些制约政治家、左右民众情绪的隐秘力量,从而促进有关战争根源的理论建构。自1986年首版以来,备受赞誉,常销不衰,2013年已出版至第三版。第三版根据最近十几年来历史研究的新成果以及对二战在欧洲起源的反思,修改了文本,并修订了延伸阅读的书目。

本次“文研读书”活动邀请了来自二战史、国际关系史、国际法、国际关系理论、欧洲研究等领域的学者共同研读本书,通过跨学科的交流探讨二战起源问题。

内容提要

人们常说,在“二战”爆发之后的二十多年里,关于这场大战的起源,几乎没有多少争论,或者说根本就没有争论。是希特勒策划并发动了这场大战,这就是整个事情的结论。然而,到了1961年,A.J.P.泰勒出版了他的《第二次世界大战的起源》一书,对过于简单化的所谓的“希特勒个人罪责说”发起攻击,并由此引发了一场持续多年的激烈争论。但泰勒此举也招致了多方的批评和指责,这些在之后数年里发表的有关言论和见解如果汇集成册,足以编辑成好几部书籍。二十五年之后,一批杰出的历史学家仍然从当年的“泰勒争议”中汲取了许多养分和启示。

这幅图景有一定的真实性。简单断言希特勒有罪确实颇具吸引力,而且具有很强的影响力。纽伦堡刑事法庭对于战犯的审判,虽然体现的是胜利者的正义,但却是建立在不胜枚举的证据之上的。1939—1941年,是德国入侵了它的邻国,而非相反情况,这几乎无需争辩。在1940年5月10日这一天,也不是荷兰人要冲上去掐德国的脖子。这里面存在着强大的道德必然性,这种必然性已经被参加过这场大战、后来又成为研究这场大战的最杰出历史学家之一的迈克尔·霍华德表达得淋漓尽致。他指出:“1945年,在整个西方世界,可能很少有人(在苏联,人数甚至会更少)会怀疑,他们为之战斗并赢得胜利的那场战争不仅是必要的,还完全是‘正义’的。”战争结束后,出于政治上的现实需要,这种道义信念变得更加强烈。美国人、英国人和苏联人曾联手对抗希特勒,在他毙命之后,他们仍然可以联手对其口诛笔伐。如果抛开这个令人发指之徒的罪行不谈,人们就会对美国的孤立主义、英国的绥靖政策或是苏联与纳粹签订的协定提出质疑。这些所作所为在当年被人们视为理所当然,听之任之。

▴

1933年,希特勒被任命为总理后

纳粹党举行的盛大火炬游行

无论从常识、道德还是权宜角度看,“希特勒个人罪责说”都很有说服力。这个说法简单明了、含义明确。这与之前围绕第一次世界大战起源问题而提出的各种相互冲突的解释形成对照。花费了二十多年时间潜心研究“一战”起源问题的英国历史学家古奇对这一对比做出了明确的阐述。他指出:

虽然1914年大战的责任问题仍然是一个有争议的话题,但始于1939年9月1日德国进攻波兰的那场冲突并没有给历史学家们带来多少难以解答的问题。对于协约国在20世纪20年代是如何利用它们的胜利的,以及英法两国自1931年以来对不满意的列强奉行的政策,人们各执己见。但希特勒在1939年3月暴露出的拿破仑式的野心,以及后来很快又提出的与波兰独立不相容的要求,使得这场新战争的罪责明确无误地落在了他的肩上。

古奇的这个观点是在1940年提出的,在当时很具影响力。但是,如果说在20世纪四五十年代人们在此问题上的看法只有一致而没有分歧,那就有些言过其实了。哪怕只是把大战的罪责完全归咎于希特勒,若要保持意见的完全一致,也不是特别容易做到的。自希特勒掌权之后,关于纳粹政权的性质以及希特勒本人在其中的地位问题,一直存在激烈争论。整个纳粹政权是铁板一块,只会在“元首”的指引下像一个人一样勇往直前,还是其内部也分裂为一个个好战的小集团,并由希特勒居中平衡,玩弄老一套的“分而治之”手段?希特勒本人究竟是马基雅维里主义者、意识形态大师,还是精神病患者,抑或三者兼而有之?他是自行其是的独立个体,抑或只是金融资本的工具,一个资产阶级培养出来的旨在保护他们免遭共产主义和革命威胁的新斗士?在纳粹统治下,德国军官团的角色是什么——是遭受着“权力复仇者”的折磨,还是本身成为了无辜不幸者的宿敌?这些问题同看似简单化的“希特勒个人罪责说”有着直接的关联。的确,凡是与希特勒有关的事情都不是那么简单,这一点从一开始就一目了然。

▴

希特勒在发表演说

此外,战时建立的共同对付希特勒的国际同盟在1945年大战胜利后不久就瓦解了,而随着这种关系的终结,将整个战争的罪责全部归咎于希特勒的共识也走向了分歧。早在1948年1月,美国国务院就发表了题为《纳粹与苏联关系》(Nazi-Soviet Relations)的大量文件。这些文件选自收缴的德国档案,重点突出战前德国和苏联之间的合作关系,指责斯大林和希特勒应对1939年大战的爆发负责。随后苏联于同年也发表了题为《历史的伪造者》的文件,批评美国银行家和工业巨头在20世纪二三十年代为德国军火工业的重建提供资金,指责英法两国鼓动希特勒将侵略的矛头指向东方。就这样,苏联与美国关系的破裂以及“冷战”的兴起,率先打破了将“二战”的爆发归罪于希特勒的共识。

有关第二次世界大战的欧洲起源的讨论,与其说是先有共识后又出现争论,毋宁说自20世纪30年代以来的整个这段时间内,一直同时存在着多种相互矛盾的阐释。这些解释也不是同时都同等重要,而是有的受到重视,有的则被冷落,但都没有同时“缺席”。这些相互冲突的观点都是以对方作为自身提出的理由和前提,有人提出“这场大战不可避免”,必定会有人提出“这场大战并非必然”的观点与之对立;有人提出“这场大战是有预谋的、事先策划的产物”,一定会有人反驳,提出“这场大战只是偶发、临时起意的结果”。这场大战是希特勒个人的战争,由他个人的性格和持有的目标所引发,抑或只是另一场德国的战争,在这其中,希特勒只不过代表了一股长期存在的势力和野心?这场大战从本质上讲是一场意识形态战争,一场超越国家界限和身份的欧洲内战,抑或是一场旧式的、从根本上讲关乎权力和物质利益的国家间战争,一旦某个国家企图统治欧洲,其他各国终会联合起来与之对抗?下文考察了这些相互对立的观点。

大战不可避免,还是并非必然?

所谓“大战不可避免”的观点有多个不同的版本。有一种广为流传的观点认为,由于1914—1918年大战之后的形势所迫,另一场大战早已不言自明。“战争是资本主义的必然产物”,这是马克思主义长期以来所坚持的一个观点,这个观点不仅被用来解释这场大战,也被用来解释其他一些战争。这个观点尤其频繁地出现在民主德国出版的著作中,旨在揭示希特勒只不过是那些企图通过控制欧洲市场和资源来谋求利润最大化的资本家和工业巨头的工具。其他一些历史学家也指出:对于那个时代的人来说,“自某个时候开始(至于具体何时,有人认为要早一些,另有人则认为要晚一些),大战看起来就已经不可避免了。从来没有哪一场战争从一开始就不让人感到意外”。

▴

丘吉尔及其著名的V字型胜利手势

不过,这种“大战不可避免论”一直受到不同意见的反对,其典型表现就是丘吉尔的“大战并非必然说”。他在其著作中写道:“有一天,罗斯福总统告诉我,他正在就应该如何给这场战争定名公开征求意见。我脱口而出:‘一场并非必然的战争’。实际上,从来没有哪一场战争更容易被制止住……”纳米尔也表达了相同的观点:

危机的爆发与其说在于危机自身的严重程度,不如说在于各国面对这场危机时所表现出的勇气和决心。当德国再一次踏上统治世界的征程时,它发现欧洲已虚弱无力,四分五裂。在多个紧要关头,原本无需做出过多努力和牺牲,德国的这一图谋就可以被制止住,但实际上却没有。这是欧洲政治的失败……欧洲以外的国家既无信心,也无意愿提供及时、有效的抵抗,甚至连足够的反感和抵触之心都没有……是忠实追随者和绥靖者们帮助了希特勒的事业。这是欧洲道德的失败。

丘吉尔和纳米尔都主张,从一开始就应当对德国采取抵抗行动。他们的观点是,如果在某些时刻采用武力威胁或是小规模使用武力的办法,那么德国的力量就有可能得到遏制。由此便有了“坐失机会”的理论观点。例如,如果能在早期阶段对德国重新武装的势头加以阻止,它就会因此失去所依靠的军事力量,其他一切也就无从谈起。按照这一理论观点,最有利的一次机会出现在1936年3月德国进驻莱茵非军事区之时。当时,(人们普遍认为)只需采取一次“警察行动”就够了。如果法国当初——最好是在英国的支持下——派军队开进菜茵,德国人就会立刻撤退,希特勒就会倒台,一切都将恢复正常。另一次机会出现在1938年捷克斯洛伐克危机期间。关于这一次机会,一般有两种说法。一种是,如果当时西方大国、捷克斯洛伐克以及苏联能够对德国表达坚决的反对态度,就完全有可能迫使德国止步,而从最坏的结果看,即使这样做引发了战争,与1939—1945 年发生的战事相比,战争持续的时间也会缩短,打赢的难度也会降低。另一种说法是,如果当时英国政府能够发表一项反对声明,就有可能引发德国国内的反对派发动一场针对希特勒的政变,从而把这位独裁者赶下台。针对这一观点近期的一位支持者帕特里西娅·米汉总结道:“1938年德国国内未能发动一场反对希特勒的政变,其悲剧就在于,此时成功的机会最大,失败的风险最小。”“坐失机会说”经常被引用的最后一个事例是 1939年5—8月英国、法国、苏联三国为结盟而举行的谈判,因为这场谈判本来可以产生足够的威慑力,迫使希特勒放弃发动战争。

▴

张伯伦、达拉第、希特勒与墨索里尼,慕尼黑1938年

“坐失机会说”对于事件的解释与“战争不可避免论”的一些说法实际上有着一定的相通之处。归根结底都是时机问题。错过了时机,此前能够避免的也会变得无法改变。丘吉尔在他的著作中用简短的一两段文字对这两种观点进行了概括。他写道:“只要希特勒的德国被允许重新武装,而协约国及其以前的联系国又未能予以积极干涉,另一场世界大战就几乎会爆发……到那时,法英两国所能做的几乎就只剩下坐等德国发动挑战了,然后再尽其所能,加以应对。”同样的道理也适用于其他“坐失的机会”。这一把两种极端情况融合在一起的做法在英国人的脑海中已根深蒂固,这主要是受丘吉尔著作的影响,并且作为一种对“二战”起源的解释它已被广泛接受。这场冲突本来有可能在某个时间点上被避免,但在错过之后则被认为是不可避免的。

主 办

北京大学人文社会科学研究院

北京大学区域与国别研究院