|

导言

岁末年初以来,新冠肺炎疫情蔓延全国。医护人员冲锋在前,病人的生死、同胞的安危,无不牵动着我们的心。近期,我们将陆续推出一系列文章、笔谈,围绕和此次疫情以及历史上类似公共危机相关的政治、经济、法律、文化的复杂成因及后果,进行分析和反思,也将尝试在古今中外相关的历史经验中,从人类曾经面临的各种灾难与危机中寻找镜鉴。

本次疫情的严重程度,使得大家的关怀和追问远远超过了医学领域,而努力在医学、社会与历史的交叉与缠绕中,把握人类与疫病的互动规律。在这方面,国内外的医疗社会史研究已经做了大量的探索,积累了丰富的成果。如果说“瘟疫本身并不会独立产生意义,其对历史推动作用发挥,无疑有赖人类的理性和反省批评精神”,那么医疗社会史无疑在这种反省和批评中扮演着重要的角色。今天,我们带给大家的这组以“从医疗社会史的视角看瘟疫”为主题的笔谈,来自三位历史学者,余新忠、范家伟与陈昊。他们或者对传统中国疫病和防疫观念加以再认识,检讨遗产和教训;或者回顾学术史的源流,梳理疫病研究里带有丰富跨学科维度的前沿问题;或者另辟蹊径,透过“有害动物”的谱系,窥见人与环境和自然的关系变迁,都带给我们新鲜的视角与启迪。感谢三位学者赐稿,他们的单位分别为:余新忠,南开大学历史学院;范家伟,香港城市大学中文及历史学系;陈昊,中国人民大学历史学院。

瘟疫的历史意义与疫病史的现实价值 南开大学历史学院 余新忠

美国著名的历史学家麦克尼尔在《瘟疫与人》中,以“微寄生”和“巨寄生”两个概念来认识人类生命的生存状态,认为“人类大多数的生命其实处在一种由病菌的微寄生和大型天敌的巨寄生构成的脆弱的平衡体系之中,而所谓人类的巨寄生则主要是指同类中的其他人”。由致病微生物引发的瘟疫,无疑是人类所处的微寄生关系的重要表现形式,藉由微寄生乃至疫病,人类与自然的勾连变得更加的细密而深广。不仅如此,在作为展现人与国家关系的巨寄生体系中,瘟疫的影响也从未缺席,不仅自古就与饥荒、战争一道成为影响人类规模扩张的三大敌人,而且也因此成为了影响人类文明机制和历史进程的重要的自然性力量。由是观之,在人类的历史上,瘟疫实际上站在了人与自然、个人和社会与国家等诸多关系的链接点上。

瘟疫无疑是人类的灾难,但也往往是历史的推手。处于诸多链接点上的瘟疫,在给人类生命健康带来诸多伤害的同时,也对人类社会自身所存在的问题提出了警示。显然,瘟疫作为一种无可避免的历史现象,对于人类历史的影响但非全然的是负面,实际上,很多人类科技进步、生活设施的改进、制度建设乃至人与自然关系的调整等等,都与瘟疫的刺激有直接的关系。同样显而易见的是,瘟疫本身并不会独立产生意义,其对历史推动作用发挥,无疑有赖人类的理性和反省批评精神。

无论是历史还是现实,都在在显示,瘟疫不只是天灾,也是人祸,天灾或不可控,人祸总应努力避免。而要避免重蹈覆辙,反省和批判无疑是最好的武器。而对反省和批评来说,若不能立足历史来展开,必然就会缺乏深度和力度。由是观之,包括瘟疫史在内疾病史研究,无论对于我们认识历史还是理解现实,以及更好地面向未来,都具有非常重要的意义。

如果我们从瘟疫及其应对的一些具体方面入手,可能可以得到以下的启益:

第二,我们通过对各此疫情后果的探析,表明瘟疫对中国社会的直接破坏和影响,似乎并不像目前一些初步研究所揭示的那么大。相对于那些直接表面的影响,瘟疫在人们心态和风俗信仰方面相对隐性的影响可能更为重要和关键。这种影响对社会历史的作用虽不像人口死亡、政权更替、经济衰退那样直接和明显,却是非常深远和重要的。这也就是说,就是在近世中国,瘟疫的实际的破坏力并不见得如人们一般想像的那样大,其更重要的影响可能在于给人们带来的莫名恐怖和信心流失,以及对人们心灵的强烈震撼,也就是疫病引发的社会恐慌。这一认识,在2003年的SARS和当前的新冠肺炎流行的社会反应中已得到极好地印证。如果能让民众充分了解这一点,对无疑会大大有助于社会和民众心态的稳定。在瘟疫面前,如何在信息公开的前提下,尽量地缓解和消弭民众的恐惧心理,当为政府首先必须面对的大事。不仅如此,其还进一步暗示,瘟疫决不仅仅是疾病和医学问题,而是关涉方方面面的社会政治问题,对突发性疫病的防治,完善的社会机制,在很多情形下,可能比单纯的医疗更重要。

第四,应历史和人文地认识传统时期多元的疫病和防疫观念,不仅要看到其在历史上的意义,同时还可以启示我们疫病和防疫具有重要的社会文化性。古代关于疫病的成因,大体有两套认知系统,一是疫气致疫,二是鬼神司疫。疫气致疫认识是中国传统医学在长期应对瘟疫中产生的重要成就,虽然中医并不具备整体的疫病防控能力,不过历史地看,其在救治个体病人、维护民众正气平衡等方面的意义,不容忽视,或许可以部分解释中国社会何以没有发生对社会造成结构性影响的瘟疫。鬼神司疫是一种文化观念,认为瘟疫由鬼神来掌控,其发生乃是因为“乖违天和”、“人事错乱”或“道德失修”等。在今人看来,这样的观念无疑可以归入“封建迷信”之列,但若将其置于历史的语境中来加以理解,应该看到,它们对于当时社会的瘟疫应对其实颇有意义。一方面,这样的观念对于疫情中人心的稳定以及社会伦理道德的建设多有助益;另一方面众多流传广泛的鬼神故事,实际上包含着不少合理的防疫内涵,比如清代流传疫鬼一般无法破空而行,进入疫区,要立于空旷之地,避免接触物件的说法,霍乱流行期间,关于疫鬼船队从水城门入城的传言,等等,都具有一定的实际防疫效果。指出这一点,绝不是要宣传“封建迷信”,而是认为,它可以启示我们,疫病本身并非纯粹的生理现象,同时也是社会文化的建构,疫情也不只是自然现象,而是与文化观念、人伦道德等社会文化因素等密不可分的有机整体。故而,疫情的应对,仅仅依靠科学和医疗,是远远不够的,而必须结合社会人文力量综合地开展。

就笔者的总结,中国历史上的疫病应对整体上有以下三个特征:一是国家虽然不能说对瘟疫的救治缺乏关注,但始终未能像对其他灾害的预防(备荒)和赈济那样,形成一套完备的制度性规定,甚至可以说没有制度性的规定,而主要由民间社会力量开展疫病的救治。二是中国社会在长期的历史过程中,积累了丰富疫病应对的经验,但这些经验基本都表现为零散而片段的知识,缺乏系统的整理和总结,故而未能发展出一套体系性的疫病救治知识。三是针对疫病防治的关键环节检疫隔离,虽然出于直观的感知和本能反应以及某些特定的目的,中国社会一直存在着大量了躲避、隔离乃至检疫的行为和事例,但这样的做法,不仅一直没有得到主流社会和思想的鼓励和支持,从而在理论和实践上取得的发展,反而深受反对和抑制。

从中,笔者感到,至少有两个从中反映出来的现象值得关注和省思。其一,在传统时期的疫病应对中,整体上,社会力量表现得相对更为活跃,国家虽然也有所作为,但并没有从制度建设上担负起其责任,从国家的角度来说,古代中国很难说有多少值得骄傲的成绩。其二,当时的社会,不仅整体上缺乏一种积极的力量,去推动社会总结乃至提升疫病防治的知识和举措,而且在关键性的疫病传染这一议题上,还形成了对防控传染相当强烈的阻碍和反动力量。以上现象的产生,无疑很多具体而可以理解的历史缘由,于此不论,不过从根本上来说,还在于国家缺乏对于瘟疫救治的真正重视。然而,历代王朝一向标榜“爱民如子”,而且也往往多会在各种文书特别是赈济灾荒的诏令中表达统治者的“恫瘝在抱”“民胞物与”之仁心,瘟疫伤害的可直接是“子民”的生命与健康,何以会缺乏真正的重视呢?这就涉及这些现象背后的统治理念和疫病应对内在逻辑问题了。

国家对瘟疫的救治之所以缺乏制度性的建设,除了技术上存在巨大的困难这一原因外,也与瘟疫的特殊性有关,即很少会因为瘟疫引发社会动乱,对其统治秩序造成直接的影响。由此充分说明,古代王朝虽然常常以“仁政”“爱民”相标榜,但其施政的真正出发点还是江山的稳固,只要对民众生命的危害并不会对江山的稳固造成严重的危机,即使危害严重,也难以成为施政的重点。所以就此而论,所谓的“爱民”不过是“爱江山”的托词。可见,在传统的统治理念中,个体其实只是追求整体社会安定的道具,生命本身并不具有目的性。在这样的统治理念之下,国家在应对瘟疫时,真正关心的显然不是民众的生命与健康,而是如何将灾害或危机尽可能地转换为展现其仁政爱民和统治合法性的契机。从这样的逻辑出发,在面对实际统一救治存在巨大技术困难而又不会对自己的统治秩序造成严重危害的瘟疫时,自然只要表明统治者的关心就足够了。而一旦发现社会对瘟疫直观认知和反应有违关系国家根本的伦理道德时,自然就会予以谴责和抑制。

近代以降,现代民主政治制度的发展催生了“生命政治”的诞生,新的统治权利从原来的“使人死或让人活”的权利逐步转变为“使人活和让人死的权利”。而这种新的“生命政治”因为负有对民众生命和健康等的责任而推动了近代公共卫生机制的产生和发展,同时也让政权获得干预生命的合法权利。而中国在近代引入和创建现代卫生防疫机制时,限于当时特殊的历史情境,并未能有很好地去清理传统时期疫病防治的遗产,而是颇为自然地延续了传统国家救治疫病的逻辑,未能比较好地体认卫生防疫本身的维护个体生命的权利的价值和意义,使得中国近代卫生防疫依然具有强烈的政治的意涵和色彩。

这就提醒我们,如果不能汲取近代的教训,对传统疫病应对的遗产做出必要的省思和清理,多一些对这套机制背后隐涵的个体生命和健康本身价值和权利的尊重等方面,那么,历史的覆辙恐怕还会不时困扰我们。反之,只要我们能“始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”(习近平总书记的重要指示),回归卫生的本义,以多元协同的思路更专业地开展卫生防疫,那当下的灾难自然才能成为有意义的“历史推手”。

疫情省思与医疗社会史研究 香港城市大学中文及历史学系范家伟

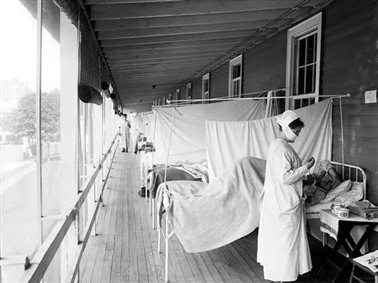

在新型冠状病毒肆虐下,各方专家正努力寻求解救之道。历史学者回顾历史上疫情研究,或会提供一些省思。传染病对人类历史的影响,麦克尼尔在1976年出版名著Plagues and Peoples (《瘟疫与人》)从疾病角度探讨世界历史演变。往后,关注疾病对人类历史影响的著作,陆续译成中文,成为畅销科普读物,多不胜数。疾病(尤其传染病)在中国历史上的角色和影响,在国内外都有重要学术成果,为中国史研究开创新课题和方法,诸如梁其姿、曹树基、胡成、林富士、余新忠、李玉尚、范燕秋、Carol Benedict等学者研究。

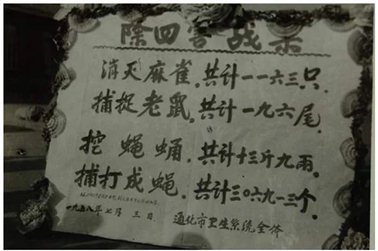

在未有治疗药物出现前,防止自己受到感染,是至为重要的。有关防疫史研究,范行准《中国预防医学思想史》(上海:华东医务生活社,1953)是开风气之作,此书出版于1953年,仔细地论述中国古代防疫方法及其思想。邓铁涛主编《中国防疫史》(南宁:广西科学技术出版社,2006)是2003年非典疫情之后,为了重新认识中国古代防疫的历史经验而写的,是最重要的防疫史著作。此书不仅按年代分述瘟疫流行情况、防疫医学思想和举措。此书其中一个重点是分析中共建国以来防疫工作及其成就,并对非典疫情防控的回顾。

今天在疫情肆虐下,能够对抗疫情,只能依靠科学和医学。范行准《中国预防医学思想史》提出一个很值得注意的观点,防疫史上的反传染思想。《晋书•庾衮传》、《隋书•辛公义传》为褒扬孝悌、忠义等思想而认为疫疠不能传染。南宋程迥《医经本正书》、朱熹〈漫记疫疾〉都是当中表表者(范行准,《中国预防医学思想史》,页91-100)。这种反传染思想在历史上带来多大影响?理学家、医者面对这种思想又如何反应?值得反思。

过去医学史研究,重视医学成就和突破,医学史就像是名医的历史。从病者角度出发的著作,仍然所占不多。人人都会生病,每个人一生之中不知成为病者多少次。医者与病者是相互依存的关系,两者紧扣在一起。没有病者,医者失去提供服务的对象;没有医者,病者得不到治疗。在医学发展史中,医者与病者都是不可或缺的。医者从事医学探究,最终目的都是使病者回复健康,挽救性命。若果没有病者,所有医疗技术、理论、临床经验,无从应用,失去可资凭借的对象。Roy Porter提倡从病者的角度撰写医学历史(a patient-oriented history)的取向(Roy Porter, “The Patient’s View: Doing Medical History from Below,” Theory and Society, 14 (1985), 175-198)。病者身体感受,所能接收信息,以及与同时代文化、宗教、思想、社会、生活环境等等关系,都是很难在医书中寻找得到的。许多时能够看到的医案,都是医者的角度。病者的患病心态和恐惧、治疗行为、求医方式,以至患病时日常生活,很少在医书中提及。但是,病者与医者互相依存,没有任何一方,都是不完满的。当然,从病者角度讨论医疗社会史,也面对资料缺乏的问题。若果这方面能开拓一些新史料或新课题出来,相信能够丰富医疗社会史的内容。

作为反派的动物? ——重思疾疫和动物的历史 中国人民大学历史学院 陈昊

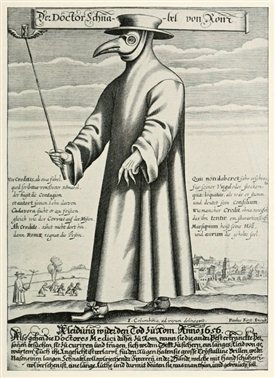

进入21世纪,全世界遭遇了多次疾疫的流行,SARS、中东呼吸综合征、禽流感、塞卡、埃博拉、拉沙热、尼帕,以及最近的新冠肺炎。在这些疾疫的流行中,公众遭遇并记住了多种类型的病毒,同时也记住了各种作为病毒宿主和媒介的动物们,果子狸、骆驼、鸟类、食蟹猴、蝙蝠等等。圣安德鲁大学的一位人类学和现代疾病史的研究者克里斯托斯•林泰里斯(Christos Lynteris)将这些动物称为疾疫流行叙述中的反派(epidemic villains)。(Christos Lynteris, “Introduction: Infectious Animals and Epidemic Blame”, Christos Lynteris ed., Framing Animals as Epidemic Villains: Histories Of Non-Human Disease Vectors, Palgrave Macmillan, 2019, p. 1)当然,这样的故事并不是21世纪才开始发生,之前阿拉善黄鼠、跳蚤和鼠疫,蚊子与黄热病、疟疾,狗与狂犬病,钉螺与血吸虫病等等,都是耳熟能详的故事。

而与这些故事相关,一个关于动物的知识范畴在不断变化,这就是有害的动物(vermin)。当然,有害动物的范畴不仅指向作为疾病携带者和传播者的动物,它更多指向动物与人类的食物争夺。根据玛丽·费塞尔(Mary Fissell)的研究,在17世纪晚期到18世纪早期的英格兰,有害的动物的主要特征是,它们会盗取人所需要的食物,这些食物是人们投注了大量的精力和努力培育或饲养出来的,在人们即将可以消费他们的劳动成果之前,狡猾的动物盗走了食物而大快朵颐。玛丽·费塞尔说,当时翠鸟、鹭、鹗和水獭都被视为有害的动物,这对现在的人是难以想象的(Mary Fissell, “Imagining Vermin in Early Modern England”, History Workshop Journal, 47, 1999, pp. 1–2)。而也正因为这些动物在与人争夺食物,因此杀死它们是可以被接受的。而在这一观念背后,是几个世纪以来农业制度的变化,包括庄园制度转变为封闭的私人耕作制度;牲畜和农作物的选择性育种;以及四种轮作制的引入(Jessica Secmezsoy-Urquhart, “The Troublesome Enemy: Vermin Agency in Pre-Modern Europe 1000-1800”, Sloth: A Journal of Emerging Voice in Human-Animal Studies, 3-2, 2017)。

老鼠和鼠疫传播之间关联的最终建立是在1894年,微生物学家亚历山大•耶尔森(Alexandre Yersin)在被感染的寄主的血液中观察到到了鼠疫杆菌(asteurella pestis,又称耶尔森菌氏Yersinia, pestis),并且分离出了跳蚤作为中间寄主的角色:当原有的寄主死于鼠疫后,吸了血的跳蚤找到另一个寄主,将疾病传播给它。这并非是一个个例,在19世纪后期细菌学的叙述中,动物并非被视为疾病的源头,但是动物在疾病的传播的存在论和动力学中都扮演了重要的角色,这是一个重大的概念性的转换(Christos Lynteris, “Introduction: Infectious Animals and Epidemic Blame”, p. 4)。与之相关,它也引导了一种治疗和防疫策略的变化,即,当无法有效的治疗或者对抗细菌时,我们可以杀死是作为寄主的动物以及改造相关的环境。这也改变了理解有害动物的基本知识基础,虽然它们依然可以被杀死,同时,它也将有害动物生活的环境转化为可以被改造的对象。

|