编者按

大卫·戈德布拉特(David Goldblatt)终其一生以摄影观照着被种族隔离铁幕深深碾压过的南非,在生命的最后几年,他目睹并记录下了后殖民时代的南非青年们在一尊雕像“覆灭”的前后,展现出的对种族主义新的激进态度。另一位同时在场年轻的女艺术家赛西贝尔·梅塞桑尼则通过表演和自拍,表达了对种族隔离语境下另一批弱势群体——女性的关注和激励。无论是戈德布拉特对事件、人群和痕迹的记录,还是梅塞桑尼将自身投射于事件发生现场,都埋藏着他们对“南非人形象”(肤色、性别、姿态以及行为)细致、深刻的思索。作为这两位艺术家的朋友,任教于伦敦大学学院的学者塔玛·加布以晓畅又不失雄辩的文字,带领我们更深入地了解围绕这次雕像移除事件,两位艺术家的两幅图像及其背后的故事。

本文原载于《中国摄影》杂志2018年第09期。感谢原刊授权转载。

本文作者塔玛·加布(Tamar Garb),现为伦敦大学学院高等研究院院长、艺术史系Durning Lawrence讲座教授;2018年4月至5月任北京大学人文社会科学研究院特邀访问教授。

一场盛大的活动总会产生很多互相矛盾的照片。但从没有哪两张照片,如此具有标志性,并且对一个从未休止甚至有点苦涩的争论持有不同的观点 。2015年4月9日,南非开普敦大学拆除了那座极具争议的公共纪念碑——塞西尔·约翰·罗德斯(Cecil John Rhodes)的雕像。他曾经是1890年至1896年开普殖民地的总理,是一位坚定的帝国主义者、开普敦大学所在土地的捐赠者,以及“白人至上”主义的宣扬者。资深纪实摄影师大卫·戈德布拉特(David Goldblatt)与新兴视觉表演艺术家赛西贝尔·梅塞桑尼(Sethembile Msezane),在现场一同见证了这一时刻。他们的照片显示当时还有更多的人同他们在一起。现场几百名观看者举着手机和iPad参与这场盛大的移除仪式。他们伸长胳膊,仿佛要够到天空,看起来不仅在记录这一象征时刻,更像是在向历史致敬。

在雕像被撒上人的粪便以及大学同意学生将雕像移走的要求之后,塞西尔·约翰·罗德斯被“废黜”了。

开普敦大学,2015年4月9日;摄影:大卫·戈德布拉特

查朋古——罗德斯倒下之日

2015年,赛西贝尔·梅塞桑尼

尽管这两张照片从形式、美学到情感都有所不同,但都展现了现场繁多的手持设备:它们用来记录和表达个体的证言,定格共同的画面。它们为这颇具新闻价值的场面赋予了当代语境并使其传播民主化,也让这次移除的体验更加具体。这一座具有争议的雕塑不仅是在表面上彻底看不见了,它的拆除还超越了其本身,在公共语境以及个体意义,从主观和社会两个层面上都具有重要的意义。南非几乎所有文化评论家都就此发表了观点。庆祝的,认为这是一场迟来的清除,此举是以摆脱殖民统治之名重新占领民主的公共空间,并对象征压迫屈辱的符号进行遏制,拥抱未来,也是“还历史清白”情绪的宣泄;感到悲痛的,认为这在抹除历史,压制痛苦的过去,是对历史遗产的破坏,对记忆的清除,并暗示着最近刚消除的审查制度的复活。讨论范围早已从骚动的发源地——大学校园蔓延出去。将罗德斯像从他的底座拆除是一次盛大并具有象征意义的行动,是科技和政治因素交织的历史时刻。梅塞桑尼和戈德布拉特同时揭露了这一点,只不过戈德布拉特将自己置身于镜头之后,扮演罗德斯倒下的幕后见证者;而梅塞桑尼乔装打扮,将自己置于照片中,与摇摇欲坠、奄奄一息的旧制度形成强烈对比。

对于戈德布拉特而言,透过相机见证并记录这一拆除时刻,是他日常工作的一部分。60多年来,他以法医般的视角,关注南非日常生活的种种细节。他的项目一直延续直到今年他的离世。他留下的遗产无可争议,为压迫之下人们的生活状态总结了一套视觉语汇。

一位地主和他仆人的女儿

兰德方丹,1962年;摄影:大卫·戈德布拉特

他早期的照片《一位地主和他仆人的女儿,维特兰兹,兰德方丹》(A Plot-holder and the Daughter of A Servant, Wheatlands, Randfontein)就是一个例子。这张照片1962年首次发表于他的《一些被拍摄的阿非利勘人》摄影集里。在一个简单的场景中,一位老人身处陋室,身边是一位衣着破旧但整洁的孩子。在南非种族隔离的背景下,他们所处的情景令人费解,气氛似乎有些紧张。男人苍白的皮肤与女孩的深色皮肤形成对比。从图注可知,他是这片土地的主人,她则与奴役有关。这是他的家,从墙上挂着可能是他先辈肖像这一点可以印证,而她则是外来者或者“客人”。然而这两位之间亲密的距离,看起来并无违和,掩盖了因他是白人、她是黑人所需要遵循的法规规定的“隔离”。然而,这些身份特征似乎远非表面那般稳定。一方面,男人的苍白看似充斥不确定性,且缺乏安全感。他很容易陷入阴影之中,阳光灼伤的皮肤和风化的外貌讲述了经历的沧桑。孩子被照亮的脸庞和举止透露着的绝非屈从或屈服。她坚定地站着,双手叉腰,眼睛肆无忌惮地直视相机。在她身边是人造百合花,头顶上是一对塑料柠檬,可以理解她与装饰和护理有关。 “非洲人”和“本地人”被抛置在同一时空,法律层面的隔离因他们共同生活的环境而减弱。

纪实摄影正是对严苛教条和正统思想作微妙解读的极好方式。对于戈德布拉特来说,现实充满了矛盾。虽然他的工作一直是以良心驱动相机,常常把镜头对准一个明确的“敌人”,但他从不诉诸简单的口号或宣传式的摄影语言。他的使命是拍摄制度和权力对日常生活的影响。戈德布拉特认为,历史书写在土地上,它不仅可见于建筑结构、文本和标记,还存在于残留或偶然呈现的符号中,它们留下的痕迹都弥足珍贵。

1990年9月15日,为1985年3月21日在“兰加大屠杀”被害者以及在反对种族隔离的斗争中死去之人修建的纪念碑,在1987年遭到由军事情报机构资助的黑人义务警员的破坏。

开普省埃滕哈赫,1990年;摄影:大卫·戈德布拉特

戈德布拉特看来,破坏纪念碑是一种亵渎行为。他于1990年拍摄的关于1985年3月21日“兰加大屠杀”受害者墓碑的照片画面中,被破坏的墓碑坐落于贫瘠的墓地上,前景像一个摇曳的梦境,大多是无名的白色十字架和土墩,毫无疑问,我们的同情心也无处安放。墓碑上私人的铭文成为暴力破坏的受害者,铭文中向反种族隔离斗争及其英雄的致敬只能看清一部分。戈德布拉特在详细的图注里告诉我们:军事情报部门资助的“黑人义务警员”应对破坏行为负责。种族隔离政权及其傀儡部门不能接受对他们的批评者进行英雄化。为了落实这种反偶像化和严厉的图片审查制度,当权政府摧毁了反对者的象征符号。戈德布拉特在那个时代记录了这些符号的消亡,并从遗忘中挽救了一些碎片。

种族隔离制度废除后,这种情况还是没有改变。1994年的第一次民主选举后,南非经历了充满希望的几年。那时,戈德布拉特经常使用彩色照片捕捉新的政治秩序和时代印记。之后,他又回到了过去的单色调影像,仿佛宣告这位现实主义报道者回归清醒。近年来,戈德布拉特的拍摄涉及犯罪、仇外心理、流离失所和社会衰退等话题,且对建筑环境投以密切关注。他逝世前最近的作品之一,回归了记忆和历史纪念碑主题,因为它们的价值在历经了一种新的审判和激进得到了重估 。它们在基座上不再安全,旧制度在激情的革命派政治中日渐式微。

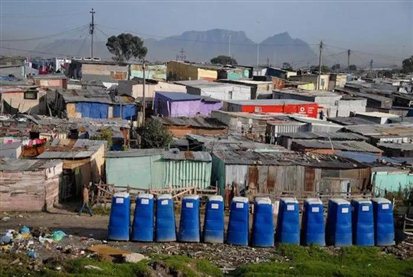

2015年3月9日上午,开普敦大学学生楚曼尼·麦斯维尔(Chumani Maxwele)向塞西尔·罗德斯的雕像投掷了一个装有人类排泄物的容器。他选择粪便作为抗议的工具,不仅想制造恶臭,还暗指了住在开普公寓里的居民遭受的卫生危机。公寓位于校园南边的富裕郊区之外。这些流动的贫民窟和窝棚就在开普敦的旅游景点旁边,住在这里的数百个家庭,只能使用为数不多的塑料临时厕所。2017年欧内斯特·科尔摄影奖获得者马克斯索勒·费尼(Masixole Feni)认为,开普敦传奇般的自然美景与穷人不受尊重的卫生条件之间很脱节,这正是他的关注点。他的项目《玷污我们的尊严》(A Drain on Our Dignity, 2017)中的一张照片展示了一片摇摇欲坠的棚屋和单薄的简易厕所,背景则是开普敦桌山壮丽的景色,而那里就是罗德斯曾望去的方向。开普敦是全球贫富差距最大的城市之一,赤贫和富裕的相互啮噬共存的现状,在水和垃圾的危机之中逐渐恶化。花园、富人的桑拿浴室与肮脏、被污染的贫民窟仅一步之遥。因此,麦斯维尔将粪便从公寓带到校园,正是一个象征姿态,旨在破坏、羞辱、丑化、震慑以及玷污塞西尔·约翰·罗德斯的青铜雕像(和他的声誉)。

马克斯索勒·费尼于2017年拍摄的照片呈现了开普敦的自然美景与穷人生活区非常落后的卫生条件之间的对立。前景处摇摇欲坠的棚屋和单薄的简易厕所之后就是开普敦桌山壮丽的景色,而那里便是罗德斯曾望去的方向。

从“粪便抗议”到批准雕像移除仅仅间隔31天。其间,雕像已经被甩满红色油漆,挂满条幅,被缠绕、捆绑、遮盖,但却从未倒下或真正摧毁。在拆除当天,一辆巨大的起重机来到学校,将它吊起后放置在一辆卡车的后部,运输到安全仓库。抗议的群众获得了胜利。事件发生后不久,开普敦大学戏剧学院毕业生写了一部名为《倒下》(The Fall)的剧本,戏剧性地讲述了这一时刻:

凯雅:“同志们之间洋溢着欢快欣慰的气氛。我们促成了这个改变。我们迫使管理层听从我们的需求,这是我们第一次感受到力量,而罗德斯在那时无能为力。”……

博特舍科:“最后,起重机吊起了雕像,人们倒吸一口气,一切都变得如此之慢。罗德斯悬在空中,在基座上方几英寸处摆动着……

……就像他不确定他是否应该离开一样。他的魂魄似乎正在反击,试图让他翻倒并再一次碾碎我们黑色的身体。但他还是走了……他终于走了……好像我们的土地刚刚松了一大口气,这片土地终于能呼吸了。”

这壮观的悬吊一幕就是戈德布拉特这张照片捕捉的瞬间。桁架上的罗德斯像一个迷你吉祥物一般反抗向其侵略的机械手臂。雕像在空荡荡的底座上盘旋,准备被移到等候的卡车上。这不能够称为公开的行刑,但算得上是一场规模宏大的“革职”,而这个场景被一群动作和手势都统一的人们见证着:他们抬头不动,举起手臂,大拇指预备好位置,手机准备就绪。在历史被激进地改写面前,公民就像是消费者。对于戈德布拉特来说,他用胶片捕捉到的欲望隐于细节中:服装、姿势、地点、手势和背景。图片无法讲述的,在他精心打磨的图片说明得到阐释:2015年4月9日,在雕像被撒上人的粪便以及大学同意学生将雕像移走的要求之后,塞西尔·约翰·罗德斯被“废黜”了。这类由表及里的拆除活动正是戈德布拉特热衷记录的。他的文本没有携带任何感情或偏见,事实和词语都经过精心挑选:废除、人类排泄物、同意、要求、学生、移除。在这些提及的事件序列中,人们不禁听到了一种遗憾的语气。

这或许也可以解读为怀旧。戈德布拉特记录了一系列以“衰落主义”(Fallism)和政治自由之名 毁坏艺术作品、移除财物的行为,罗德斯的这张照片是此系列的第一张。2016年2月中旬,开普敦大学学生在公开展览中搜查艺术作品,并不分青红皂白地焚毁。被破坏的画作中,有艺术专业的第一位黑人研究生毕业生克里斯莫斯·理查德·巴霍勒(Keresemose Richard Baholo)的作品,也有受人尊敬的反种族隔离活动家莫莉·布莱克本的肖像(Molly Blackburn)。为响应号召,开普敦大学开始遮盖并移除那些被视为对黑人学生具有“挑衅性”或“冒犯性”的艺术作品。大学宣称,利害攸关之际,要保护作品及弱势学生的感受。直至2016年4月下旬,75件艺术品被遮盖或隐藏。戈德布拉特认为这是可悲之举。早在2015年4月,他就公开表示了对任何镇压历史及其具体遗留物或审查行为的反感,他支持用对话和辩论的方式解决争议。戈德布拉特致力于记录的这些损毁,让他联想到种族隔离时代的威权主义(Authoritarianism)和对言论自由的控制。戈德布拉特断言,历史的物质证据,还有它们引发的思考和辩论都会一应消失,留给我们的只有残骸或掩饰。当当权者决定将威利·贝斯特尔(Willie Bester)创作的莎拉·巴特曼(Sarah Baartman)的雕塑(莎拉是一名科伊族妇女,曾被带离开普敦去前往欧洲,服务西方人的怪异恋物癖和邪恶好奇心)用黑布覆盖时,他们有效地掩饰了历史,意图减轻罪行。戈德布拉特拍下的披着黑布的身形就像是一个怪物或鬼魂,占据着一个屏蔽掉讨论或辩论的空图书馆。在他看来,在这种空虚、沉默、拒绝凝视丑陋的状态下,由于证据的腐蚀,人们不可能面对过去。

被学生烧毁的二十幅画作和两张照片的残留物

开普敦大学,2016年5月14日;摄影:大卫·戈德布拉特

但是,衰落主义者(Fallists)的兴奋和解放之欢乐是什么呢?酣然沉醉于重生与平反的期望,欣喜若狂于摆脱每日面对的、象征着压迫的塑像,他们现在要解决的是这场破除旧俗的移除后留下的空白。如喀麦隆哲学家阿什利·姆贝博(Achille Mbembe)问出的:“一切都必须倒下,那么以什么立身代之呢?”赛西贝尔·梅塞桑尼给出了一个答案。她的作品《查朋古——罗德斯倒下之日》(Chapangu - The Day Rhodes Fell, 2015)以“崛起”来对抗“衰落”。艺术家亲自打扮的女性形象,矮化了远处悬空的雕像。她伸展的左臂似乎与机器吊臂融合,将罗德斯从基座中吊起。好似她的身体被赋予力量,能够将石头雕像从它的架子上抬起,并在其掌握中摇摇欲坠。这位艺术家蒙着面纱,身着简单的黑色紧身衣。梅塞桑尼伸展的范围很广,她的上肢不仅跨越空间,而且像一只即将起飞的巨鹰,展开如翅膀般的流苏和羽毛。这一形象展示了一个混合体:部分为鸟,部分为女性;部分为真实,部分为想象;部分为现代,部分为神话。褪去陈旧历史的古铜色混合着即将展翅上升的肉体和羽毛,似乎意味着未来要起飞了。

梅塞桑尼精心策划的表演和服装都经过了仔细的设计。在迎来罗德斯被移除的那一刻之前,她反复练习将装扮后的自己置于一个基座上。最初,为了搞笑,这中扮演发生在自己家的餐厅里,然后逐渐成为一种占据公共空间的方式,瓦解着主流历史遗迹或遗产的叙述。最典型的一次表演是2013年的《祖鲁尼斯》(Zuluness,作为“公众假期”摄影系列的一部分)。照片里,她将自己与南非联盟第一任总理路易斯·博塔(Louis Botha)的骑马雕像并列,承载雕像的石头基座上,刻着博塔的“属性”:“农民、战士、政治家”。这尊雕像位于开普敦议会大厦前,在梅塞桑尼看来,它巩固了父权制的价值观,强调殖民主义英雄和叙事的普遍性,也意味着女性(特别是黑人女性)在纪念性建筑和故事中的缺失。为了削弱旧制度的价值观,梅塞桑尼站在她自己的“基座”上摆姿势,精心策划了随后的拍摄角度,使得自己也能像纪念碑一样“宏伟”,同时矮化和边缘化博塔,使他变成一个被时间冻结的玩具士兵。背景是信号山的侧翼,这里是第一批欧洲定居者安营扎寨的地方;以前仅白人可入的议会白色大门显而易见。谁在繁荣昌盛、谁在当今历史的过渡阶段萎缩是毫无疑问的。身着祖鲁珠饰和皮质拖鞋,一个威武的黑人女性形象占据了整个前景,“主宰”了广场,让以前的殖民者相形见绌。她站立着,像一尊活雕塑,抵消着过去的沉重负担。

悬挂黑腰带组织领导者莫莉·布莱克本肖像照片的的两只钩子,她在莫莉·布莱克本纪念厅的肖像在2015年4月被学生连同绘画一同焚烧了。

开普敦大学,2016年5月14日;摄影:大卫·戈德布拉特

议会广场的表演之后,梅塞桑尼又进行了更多的实践:在纪念1976年6月学生抗议活动的青年日,梅塞桑尼穿上了校服;自由日那天,她在开普敦绿色市场广场上曾作为奴隶市场的地点表演;妇女节期间,她在兰加自由广场裸露胸部,以引起人们对妇女暴力侵害行为的关注。每次表演的服装都是特制的。只有一个标志物——串珠面纱,一直重现。这件象征着私密的物品暗示了祖鲁人的成年仪式或婚礼中隐藏的面部,以尊重女性匿名和自我隐藏的需求。它不仅是非洲女性气质的独特代表,也可以避免对佩戴者身份的识别。重要的是,梅塞桑尼的表演是具有共同性和象征性的,而非个性化或个人的。她戴着面纱和服饰站立在那里,不代表自己,而是代表黑人女性的角色;她于公共空间颇具颠覆意义的出现,以此质疑她的姐妹正在遭受的抹除和被动沉默。

2015年4月9日,当梅塞桑尼在开普敦大学装扮成一只具有象征意义的鸟时,所有一切都恰如其分。鸟的服饰并不是随意选择的,它不是一只普通的展翅凤凰,而是借鉴了一只特别的鸟:一只查朋古(如照片的标题),即绍纳语中的 “非洲之鹰”,它出现在津巴布韦国徽上,同时是一组著名的皂石雕塑的形象,这些雕塑在殖民时代被移出了大津巴布韦古城。到现在,除了一只,其他都已被归还。剩下的那一只查朋古由塞西尔·约翰·罗德斯获得,至今仍放在他买下的开普敦住宅区。梅塞桑尼模仿查朋古的形象,讲述了许多历史:它暗指了殖民主义的盗窃癖和掠夺资源(精神和物质两方面);引用了非洲信仰体系和帝国主义侵占之前的宝物;肯定了非洲妇女的存在和力量,并且认定她们是文化的守护者,以及希望和改变的支援者。

威利·贝斯特尔创作的莎拉·巴特曼的雕塑在“罗德斯必须倒下”运动中被学生以布覆盖住了。

开普敦大学,2016年5月;摄影:大卫·戈德布拉特

对梅塞桑尼和戈德布拉特来说,罗德斯倒下的那一天如史诗一般。同当天几百名见证者一样,他们在那里纪念这一刻,有意或无意地记录了雕塑被公开移除的意义。他们的作品揭示了各自潜在的意图。戈德布拉特是一名经验丰富的观察者和多年的真相讲述者,他认为腾出的空间只剩空虚:曾经拥有一切权力的人物被赶走,基座看起来破旧不堪,只能沦为荒芜的空虚,等待着被填满、更新。年轻人渴望的手臂和手机、相机等附属物围绕着它,他们是能快速生产廉价彩色图像的“数字一代”。人们向前倾斜着,期盼着事件的起落。但仔细观察后发觉,人群虽然明显代表了新一代公民暨消费者,但绝大多数都是男性:一群穿着T恤和牛仔裤的年轻人,他们的身体和小型摄影设备努力伸展着以占据空间。戈德布拉特的照片又为我们提供了年轻的梅塞桑尼表演的背景环境。她将装扮好的自己置入这个男性主体化的环境中,在拆除实施前独自站在高温下数小时,这需要耐力和胆量。我们想象,戈德布拉特在一个极度拥挤的地方摇晃地寻找支撑,技术娴熟的他找到了能拍下整个起重机、人群和环境的好位置。这位从不妥协的现实主义者,为我们提供了事件决定性的图片。我们永远欠他一份情。

无题(遗产日)

2013年,赛西贝尔·梅塞桑尼

而梅塞桑尼做的事情不同。她尝试为女性纠正历史上性别篡夺的错误。其表演形成的出差异化,抵消了罗德斯和喧嚣的人群代表的形象,坚定地宣告了女性在审美和政治领域的参与诉求。梅塞桑尼紧绷的皮肤和肌肉组织不仅具有隐喻性,也证明其行为的物质基础:她不是石头做的自由女神或有翅膀的维纳斯,她的肉体需要经受折磨并克服困难。她的媒介是个人表演,而不是冷静的记录,摄影作为中间介质留存下了作品的痕迹。《查朋古——罗德斯倒下之日》的结果超出了预期。梅塞桑尼并不知道,当她在空中挥舞翅膀般的手臂时,自己变成了把“俘虏”吊起的假体。作为变形的载体,她的服饰和身体提供了一种具有希望的意象。她也从未预料,那些在她周围交织在一起五彩手臂,也正高举着、记录着她自己。这不仅展现了精于技术的新一代人渴望记录和传播的梦想,还预示了“拆除”的那一刻成为了无种族歧视的黎明。因为,在这些肌肤之触和手臂之舞中,我们看到了一种对种族本质主义的还击——这种本质主义曾支持着雕像的挺立,如今仍意欲掩盖它倒下的事实 。

翻译 | 王婷舒