|

11月29日(本周五),由故宫博物院故宫研究院院长郑欣淼主讲的第一讲“故宫文物南迁及其意义”将在北京大学二体B101报告厅举行。文研院公众号将围绕北大与故宫在学人、学术上的历史渊源,推出系列文章,以飨读者。

今日推出《北京大学对故宫博物院早期事业的贡献(1924—1933)——以研究所国学门为中心的探讨》一文,作者系故宫博物院文物管理处许凯。本文刊载于《故宫学刊》2012年01期。

北京大学对故宫博物院早期事业的贡献(1924—1933)——以研究所国学门为中心的探讨

内容提要:1922年,北京大学成立研究所国学门,以实践同仁整理国故的理想。在清室善后委员会及故宫博物院成立初期,北京大学众多学者积极参与,指导了故宫博物院早期工作的开展。更为重要的是,他们将北京大学先进的学术理念带到故宫博物院,使故宫博物院成为具有近代科学精神的公共文化机构,从而奠定了故宫博物院在文化领域的地位。

关键词:北京大学 国学门 清室善后委员会 故宫博物院

关于北京大学对故宫博物院早期事业的贡献,学人曾有论及[1],郑欣淼院长也曾精到地论述:“故宫博物院成立于‘五四’高潮之后,北京大学积极参与,对建院起了重要作用,其研究所国学门学术研究的新方法与风气,对博物院也产生了积极的影响。皇宫变为博物院不只是重大的历史变革,又具有用新文化的思想审视、研究传统文化的意义。”[2]但都仅点到为止,并未深入阐述。在故宫博物院创建时期,北京大学已成为全国学术思想中心,其对故宫博物院工作的参与,无疑会深刻地影响故宫博物院早期学术研究风气和精神气质,对确立故宫博物院在文化学术领域中的地位具有至关重要的作用。此问题是故宫博物院院史研究中一个非常重要的课题,尚有深入阐发的必要。

一、北京大学研究所国学门的成立及其学术取向

(一)整理国故思潮的兴起 20世纪初期,以北京大学为中心的新文化运动猛烈地冲击了封建主义旧思想、旧道德、旧文化,动摇了儒家学说的统治地位,促进了人民的觉醒。与此同时,一些西方的新思想、新道德、新文化得到提倡,“民主”、“科学”思想得到了广泛的传播。新文化运动运动结束后,新知识分子们开始反省运动中的不足,尝试以西方理论为工具,重新估量和批评中国的传统学术与文化。由此,教育界、学术界一些新的观念、新的研究方法应运而生,深刻地影响了北京大学乃至全国学术研究的风气。

沈兼士在20世纪30年代中曾回顾说:“溯民国二十余年间,北京大学之于研究国学,风气凡三变:其始乘清季余习,崇尚古文辞;三四年之后,则倡朴学;十年之际,渐渍于科学,骎骎乎进而用实证方法矣。以为向来文士尽信书之弊,当有以矫之。”[3]此“实证方法”即1919年底胡适在《新思潮的意义》一文中提出的“批判的态度,科学的精神”。用西方科学的实证方法,“去做一番国故整理的工夫”在新文化运动后被赋予了一种贯通中西的意义,得到北京大学众多文史教授的积极支持与响应,并发展成为一场全国性的学术文化运动。

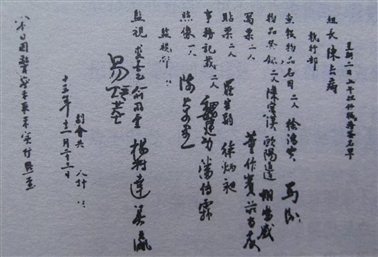

1922年1月,北京大学成立研究所国学门,以实践同仁整理国故的学术理念。根据1927年印行的《国学门概略》,可知其内设机构及人员组成如下。(图一)

所长:蔡元培 (以校长兼任研究所所长,蒋梦麟、余文灿先后代理) 主任:沈兼士 委员:顾孟余(教务长)、李大钊(图书馆主任)、马裕藻(国文系主任)、朱希祖(史学系主任)、胡适(哲学系主任)、钱玄同、周作人、蒋梦麟、皮宗石、单不庵、马衡、周树人、徐旭生、张凤举、刘复、陈垣、李宗侗、李四光、袁同礼、沈尹默 歌谣研究会主席:周作人 明清档案整理会主席:陈垣 考古学会主席:马衡 风俗调查会主席:张竞生(后为江绍原) 方言调查会主席:林语堂(后为刘复)

为进一步网罗更多的国内外学者,国学门还设立了“导师”和“通讯员”的名目,王国维(后退出)、陈垣、钢和泰(俄人)、伊凤阁(俄人)、柯劭忞、夏曾佑、陈寅恪被聘为导师,通讯员有罗振玉(后退出)、伯希和(法人)、今西龙(日人)、泽村专太郎(日人)、吴克德(丹麦人)、阿脑尔特(法人)、卫礼贤(德人)、田边尚雄(日人)等人。[4]另外,受沈兼士推荐,顾颉刚、常惠、台静农、黄文弼、胡盛鸣、庄尚严、楼幼静、欧阳道达、魏建功、容庚、董作宾等都在国学门担任过助教与干事。

北京大学研究所国学门是中国大学中最早创立的一所学术研究机构,在成立后的几年内,所属5个学会纷纷开展了卓有成效的工作,在各自学术研究领域开拓出了许多新天地,取得了非常大的成绩[5]。特别是他们对于西方考古学的引进提倡以及明清档案的整理保护,对日后参与故宫博物院的工作,提供了学术的准备和实践的经验。

(二)研究所国学门对新材料的重视 陈寅恪在《敦煌劫余录序》中言,“一时代之学术,必有其新材料与新问题”。此句名言早为学界公认。20世纪初期,欧美、日本学者凭借从中国流失的大量珍贵文物,研究成果不断涌现,在某些领域甚至领先中国。这给刚刚经历新文化运动的中国学界以强烈的心理冲击。国学门主任沈兼士曾不无愤慨地说:“窃惟东方文化自古以中国为中心,所以整理东方学以贡献于世界,实为中国人今日一种责无旁贷之任务。……敦煌石窟之秘籍发见于外人后,法、英、日本,均极重视,搜藏甚夥,且大多整理就绪;中国京师图书馆虽亦存储若干,然仅外人与私家割弃余剩之耳;又如英人莫利逊文库,就中收藏中国史学上贵重之材料极多,中国亦无相当机构主持收买,遂为日人岩崎氏所得;近闻已嘱托东京帝国大学文学部整理研究,不久当有报告公布。”[6]

《国立北京大学研究所整理国学计划书》亦云:“欧美之治学术,若历史学、社会学、地质学等,往往恃古器物为印证。近日日本亦注意于此,不惜巨资潜古器物于吾国者,时有所闻,诚有所重也……则搜求古器物,其有助于整理国学者甚大。”[7]

所以,国学门对于新材料颇为重视,各学会在材料的搜集与整理上,也突破了过去专重纸上材料的局限,而扩大视野于实物材料。沈兼士指出:“研究所国学门于古代研究,则提倡考古学,注意古器物之采集;于近代研究,则侧重公家档案及民间风俗。持此纵横两界之大宗新材料,以佐证书籍之研究,为学者辟一新途径。”[8]将故纸的研究与实物的考查相结合,实乃该所学术研究工作的共同特色之一。

清宫所藏古物为中华文化的集大成,异常珍贵,且从未被公开整理过。1912年至1924年溥仪“暂居”故宫期间,宫中管理相当混乱,偷盗文物的现象时有发生,建福宫花园及所藏珍宝被付之一炬。为了维持巨大的日常开支,溥仪不断以赏赐、拍卖典押等形式盗卖宫中物品,大量文物流出宫外。国学门同仁对此颇为关注,李宗侗与国学门同仁“常谈到应当开放清宫,使明清两代的史料可以公开研究”。[9]针对溥仪的盗卖行为,北京大学曾多次予以谴责,设法阻止,并郑重提出将清宫开放,成立博物院的主张。

1922年,上海时事新报及北京各报登载,溥仪为筹措大婚经费,欲将储存在奉天的《四库全书》转卖给日本。消息甫一传出,北京大学沈兼士、沈士远、单不庵、马裕藻、朱希祖、马衡、钱玄同、周作人等8位教授联合署名,在《北京大学日刊》发表《为清室盗卖四库全书敬告国人速起交涉启》,谴责溥仪“不但毁弃宝书贻民国之耻辱;抑且盗窃公产,干刑律之条文”,“拟请北京大学速函教育部,请其将此事提出国务会议,派员彻底清查,务须将盗卖主名者,向法庭提起诉讼,科以应得之罪,并将原书全部移交适当机关,妥为保管”,并郑重提出,“紫禁城宫殿及所藏之图书古物,皆系历代相传国家公共之产”,“亟宜一律由我民国政府收回,筹设古物院一所,任人观览。如此办法,既足以供研究学术者之参考,亦可使帝制余孽稍戢敛其觊觎侥幸之逆谋……”[10]

1923年9月和1924年9月,北大研究所国学门委员会就溥仪盗卖文物的行为两次致函北洋政府,请“将此事提出国务会议,派员彻底清查,务须将盗卖主名者,向法厅提起诉讼,科以应得之罪,并速请设法将故宫所藏之器物,悉数由民国收回,公开陈列,以供众览”,以集体的名义表达了北京大学对清宫古物的坚定态度。[11]

1924年11月5日,冯玉祥发动“北京政变”,溥仪被迫出宫,如何处置清宫大量古物又成为社会舆论的焦点。1924年11月19日,由北京大学代表提议,在京八所高等院校召开联席会议,形成了《关于清室古物宝器,要求绝对公开,设法完全保管,并开具清单,宣布中外》的决议,呼吁政府尽早决策。[12] “北京教育界的积极态度和严正要求,在客观上支持了摄政内阁变清宫为博物院、图书馆的设想,并起到了一定的监督和促进作用。”[13]

二、北京大学对故宫博物院早期工作的参与

(一)主持清室善后委员会

北京大学学者的正义呼声实与冯玉祥、李煜瀛等国民党(或接近国民党)政治人士的思想相一致。[14]1924年11月20日,在黄郛摄政内阁的支持下,北洋政府国务院组织成立“办理清室善后委员会”,“清理清室公产、私产及一切善后事宜”。

清室善后委员会最初聘任的43位顾问里,北京大学蒋梦麟、胡适、钱玄同、王星拱、马裕藻、沈尹默、马衡、皮宗石、朱希祖、单不奄、顾颉刚、黄文弼、徐炳昶、李宗侗、胡鸣盛、欧阳道达、杨树达、叶瀚、陈万里等20余人位列其中,后增聘了李书华、马廉等人。在院务维持员时期,北京大学研究所国学门导师俄国人钢和泰也被聘为顾问。[15]当时参与点查工作的庄严回忆,“因点查工作繁重,故聘请了北京大学文史系的许多学者为专家顾问,如马裕藻、马衡、袁同礼、徐鸿宝、李宗侗、徐炳昶、黄文弼、容庚、顾颉刚、吴承仕、杨树达等,几乎天天到会人组,从事点查”[16]。李宗侗也回忆,“顾问中做事最出力者为胡鸣盛,胡君湖北人,北大毕业,他等于担任出组的事宜。”[17]委员会中实际负责办理点查事项的专责人员也多来自北京大学。最初的4人(庄严、董作宾、魏建功和潘传霖,研究所国学门助教)全部来自北京大学。除了他们外,之后又陆续增加了一些北大学生,如傅振伦、单士元等。

委员长李煜瀛为老同盟会会员,国民党元老,“无政府主义”倡导者,对出仕任职并无大兴趣。[18]而清室善后委员会“会务甚颐,一人实难兼顾”,加之其“时常离京,会务不宜延搁”等原因,委员长本应兼任的常务委员便委托陈垣担任,并委托陈垣随时代理委员会之职。[19](图三)据单士元回忆:“委员会事自委托陈师后,李煜瀛先生出京出国之事不断,委员长一衔挂名而已,从此故宫一切方针大计,陈师实总其成。当日清室皇族清朝遗老以及虽在民国为臣宦,而心仍眷恋前朝人,联合一起,日谋扼杀清室善后会员会和筹办博物院事。如何保护这辛亥革命未竟之业的大事,陈师首当其冲。”[20]李宗侗也确认了这一点,“清室善后委员会另预备点查事项,比如点查报告册及出组单等,皆由我及沈兼士、陈援庵两先生所计划。因为当时李委员长不过问委员会中琐事,这些皆由我们办理。”[21]

1924年12月23日上午,清室善后委员会不畏北洋政府的阻挠,决议开始点查工作,到会签到的18人中,北京大学有徐鸿宝、马衡(查报物品名目)、欧阳道达、胡鸣盛(物品登录)、董作宾(写票)、徐炳昶(贴票)、魏建功、潘传霖(事务记载)、陈万里(照相)、俞同奎、杨树达(监视)11人。[22](图四)12月24日点查正式开始,北京大学黄文弼(查报物品名目)、董作宾(物品登录)、庄尚严(写票)、潘传霖(事务记载)、陈万里(照相)、胡鸣盛、李宗侗(监视)7人参与。通过故宫博物院印行的《故宫物品点查报告》,我们看到绝大多数担任顾问的北京大学教授都亲身参与了这项具体工作,而以沈兼士、朱希祖、马衡、陈垣、李宗侗、袁同礼、沈尹默、徐炳昶、马裕藻等最为热心。(图五)

(二)指导故宫博物院早期业务工作 1925年9月,清室善后委员会为加紧故宫博物院的创建,通过了《故宫博物院组织大纲》和临时董事会、理事会人员名单。临时董事会由地位显赫的军政要人及社会名流担任,负责重大决策;临时理事会执行全院事务,由9位理事组成,北京大学李煜瀛任理事长,陈垣、马衡、沈兼士、袁同礼任理事。1925年10月10日,故宫博物院正式成立,下设二馆一处,古物馆、图书馆(1928年分为图书、文献两馆)为业务部门。因北洋政府政局动荡,故宫博物院经历了多次改组,至文物南迁时期,人员变动频繁(表一)。

吴瀛在《故宫尘梦录》中曾指出:“他们(指北大教授,作者注)是一批行政方面执行经常事务的人……如李宗侗(玄伯)、沈兼士、马衡(叔平)、袁同礼(守和)、俞同奎(星枢)五位,都是后来故宫博物院掌握实权的人物,都是北大当时的重要教员。此外,易培基(寅村)、庄思老、张继(溥泉)、江瀚(叔海)同我,则都是以政治地位的外串,在当时并没有掌握内部的行政。”[24]此话虽是吴瀛所说“学风官风”的较量,显然另有所指,但也反映了当时故宫博物院的实际情形。以“政治地位客串”的李煜瀛、易培基、庄蕴宽、江庸、张继等人,因政治局势的变动,仅在较短的时间内掌握故宫事务,且多为兼任,具体事务由副馆长负责。陈垣、马衡、沈兼士、袁同礼、俞同奎、李宗侗为代表的北大教授主持了各馆工作。在1933年文物南迁之前,马衡一直担任古物馆副馆长,具体负责古物馆的工作;图书馆的情况也类似,陈垣、沈兼士、袁同礼主持图书馆的工作。1928年10月,在陈垣的建议下,故宫单独设置文献馆,以管理明清档案。正是在北京大学诸位学者的指导下,在文物南迁之前,故宫博物院进入黄金的发展期,各项事业都取得了飞速的发展。无论古物馆,还是图书馆(文献馆)工作,我们都可以清晰地看到北京大学研究所国学门的痕迹。

1.古物馆 古物馆是故宫博物院的宫廷珍宝宝库,门类繁多,且数量惊人。马衡完善了古物馆内机构的设置和业务的划分,亲自拟写了《故宫博物院古物馆办事细则》,领导古物馆同仁积极布置陈列展览及进行文物清点与整理、传拓与刊印等工作,成绩显著。[25]

马衡在故宫博物院古物馆的工作成绩,无不得益于北京大学研究所国学门考古学会的工作经验。北大考古学会成立于1924年5月24日,由考古学研究室下的古迹古物调查会发展而来。马衡为主席,马衡、沈兼士、陈垣、袁复礼为常务干事,北大文科毕业生黄文弼、庄尚严、傅振伦先后任助教,容庚、董作宾等非北大毕业生为事务员。该会一方面从事古器物、古美术品的收集与整理,一方面出版有关古器物的著述与图录。其所收门类包括金类、石类、甲骨、玉类、砖类、瓦类、陶类、封泥、壁画等多个门类,数量众多。对于这些古物,马衡先生拟定古物登录分类编目办法。“凡收到的古物,都先行登录于总登记簿,注明品名、件数、年代、尺寸、重量及来源、价格,然后分类编目,写成卡片两份,一存办公室,一存陈列室。”而“陈列室及库房都定期打扫、整理。陈列室和库房,每经打扫一次,必把柜、匣用封条加封,柜门、橱门以及办公室外门,也照库房及陈列室办法封锁。”“这是马衡先生所定的慎重保护文物的制度,其后他任故宫博物院院长及古物保管委员会委员,都推行这种方法,形成了一种制度。”考虑到“古物经久,每易亡佚,后人当以不能见其文字及形象为憾”,北大考古学会藏品,“有应传拓者,都拓形、摹字为拓片,定价出售。有之需修整、照相、拓字者,分别交古董铺、照相室及拓工进行。”而在出版方面,据国学门同仁统计,1927年以前,考古学会已出版的书籍有《考古学室藏器目录》、陈万里《西行日记》,此外,已整理而尚未付印的,包括《甲骨刻辞》、《封泥存真》、《古明器图录》、《兴化寺壁画考》等。另外,在李宗侗的建议下,考古学会亦仿欧美保存古物的办法,建立起一个古物陈列室,以便北大学生及校外人士参观研究。

正如傅振伦所言:“北大考古学会是一座具体而微的博物馆”,“考古学会实是具有博物馆性质的组织,也可说是大学博物馆类型的博物馆的雏形”。[26]1923年12月18日,胡适参观过国学门新大楼后,在日记中留下的一段话亦为佐证。胡适写道:“到研究所国学门照相,参观展览各室。这几个月内,沈兼士、马叔平诸位竟办成一个小小的博物馆,将来的希望甚大。” [27]

2.图书馆(文献馆) 在故宫博物院成立以前,北京大学已直接参与了明清内阁档案的整理和保护工作。1922年5月,在沈兼士、陈垣、马衡、朱希祖的努力下,北洋政府教育部将历史博物馆剩余的四分之一明清内阁档案委托北京大学进行整理。为此,北京大学研究所国学门与史学系、国文系的教授,共同组成一个整理档案会,从事档案整理和出版。1924年9月,该会改称“明清史料整理会”,由当时刚辞去教育部职务的陈垣出任主席。这为今后北京大学诸位教授参与故宫博物院古籍文献的整理积累了宝贵的经验。故宫博物院的古籍文献整理工作,“仍以两先生(指陈垣、朱希祖)在北大‘明清史料整理会’的经验为准绳”[28]。

对故宫博物院古籍文献整理工作贡献最大的是陈垣和沈兼士。他们先同在北京大学研究所国学门,后又在“清室善后委员会”及故宫博物院图书馆(文献馆)任职。陈垣在被聘为“清室善后委员会”委员后,“除了在北京大学教课外,就去紫禁城办公”,他“特别注意的是文献、图书,因有些书是宫外无从见到的。他带着北大学生清点了文渊阁《四库全书》,久久伫立在早已闻名的文渊阁上。”[29]据朱家溍回忆,“以寿安宫为图书馆馆址就是援庵先生选定的,因为这座宫的周围楼房相连百余楹,干燥通风易于藏书。当时《四库全书》收贮在文渊阁,‘天禄琳琅’的宋金元明版书收贮在昭仁殿,《宛委别藏》收贮在养心殿,《四库荟要》收贮在摛藻堂等。援庵先生主张这些书应在历史上的原藏地点保管,而把分散的书集中在寿安宫书库。”[30]故宫图书馆书库分善本、殿本、经部、史部、子部、集部等。同时,图书馆还设有阅览室,举办的展览按其性质,有两种不同的形式,一种是保存原状的展室,如文渊阁等处。二是新开辟的展览室,设在寿安宫英华殿后等。[31](图六)

沈兼士一直担任图书馆副馆长,后任文献馆馆长。1935年,沈兼士撰写的《故宫博物院文献馆整理档案报告》很好地体现了北京大学与故宫博物院在古籍文献整理方面的传承关系。“我们从前在北大整理档案的时候,大部分精力和功夫,均耗费在初步的形式和整理上面。……那时候的经费太少,所以方法上仍有不少的缺点”,故宫文献馆则吸取北大的经验,制订出更完善的整理规则,实行“普通之整理”。“分北平现存史料军机处之照会、函电,内阁大库之黄册、档册、内务府之各种档案为若干组,同时整理”,“先因名以立类,再即类以编目”。此外,重视与整理档案编目互为关系而几乎同一重要的工作——编撰与陈列。编撰包括编刊各项史料,以资流传,供远方学者之研究参考;编制档案中所藏各项大事的索引,以替代旧式纪年本末体的史书;汇集档案的名称及所用专辞,加以考释;以档案校订官书及私人的著作。陈列一为普通陈列室,二是专门陈列。[32]在沈氏的指导下,故宫博物院文献馆的档案工作建立在了较为科学的方法之上,成绩斐然。例如,将文献馆所藏清内阁之黄册六千册,再取北大及“中研院”史语所所藏黄册,重加整理,汇编成《清内阁旧藏汉文黄册联合目录》,足见在新的档案整理方法下的成果。

三、北京大学先进理念对故宫博物院的影响

(一)“独立不倚”、“兼容并包”的办校宗旨 北京大学虽属国立性质,但与北洋政府的关系并不融洽。蔡元培主持校政时,“循思想自由原则,取兼容并包主义”治校,促进了思想的解放和学术的繁荣。“五四”运动时,为抗议北洋政府的干涉校政,蔡元培校长愤而辞职,关系紧张之时甚至公开宣布:“与北京政府划断直接联系,而别组董事会以经营之”;“大学教授由本校聘请,与北京政府无直接联系,但使经费有着,尽可独立进行”;“政客官僚摧残教育之计划且方兴未已”,“若不急筹高等教育独立之良法,势必同归于尽”。[33] 20世纪20年代起,北京大学诸多教授参与了因争取教育经费而起的教潮与学潮。在1925年10月至12月的示威活动中,北京大学朱家骅、顾孟余、徐炳昶、李宗侗、沈兼士等10余位教授参加了反政府游行。1926年“三·一八”惨案,蒋梦麟、朱家骅、马叙伦、马裕藻、沈兼士、陈垣、李宗侗、徐炳昶、周树人、周作人等北大教授在段祺瑞政府的通缉名单上。而这份名单上,故宫博物院李煜瀛、易培基也在列。

故宫博物院的创始人之一李煜瀛,在商组“办理清室善后委员会”时,就明确提出“须多容纳几分社会及公开性质,不作为官办。……委员长与委员不用任命而用聘任,并多延揽学者专家,为学术公开张本”,后又提出故宫博物院的“学术之发展,当与北平各文化机关协力进行”[34]。李宗侗回忆:“这个委员会可以说是半官性质,而李先生(指李煜瀛,作者注)亟力反对把它组成一个衙门,所以对各委员皆用聘书,不用命令。”[35]后来组建的故宫博物院,其主持人员多为国民党人士(如李煜瀛、易培基)、倾向民主的北洋政府官员(如庄蕴宽、吴瀛等)及北大学者。他们在主持故宫博物院期间,基本与北洋政府保持一定距离,竭力维持故宫的独立性。1926年,故宫院务维持员时期,故宫经费短缺,段祺瑞提出可以给予部分经费支持,维持员庄蕴宽为避免政府借此插手故宫事务,没有接受拨款,而是以私人名义向银行借贷3万元来维持院务。维持会时期,故宫博物院甚至计划处分金砂、银锭、茶叶等物资。对于北洋政府的蛮横行为,故宫博物院同仁坚持原则,进行了坚决地斗争。1926年,西北军退出北平,故宫一时无负责守卫的队伍,只得由内务部警卫队掺入一部分古物陈列所警卫队合组守卫队,队长由内务总长派遣,报上也载内务部接收故宫博物院。此时,陈垣不承认是借用内务部的卫队,坚持为“今天我们自练守卫队成立之期”,其言甚为明显,即反对北洋政府内务部借此控制故宫。[36]故宫保管委员会时期,清室旧臣赵尔巽、孙宝琦为正副委员长,急于接手故宫。面对这种局势,庄蕴宽会同故宫同仁发表三项声明:一是故宫不发还溥仪,不变卖,不毁灭故宫;二是必须逐件逐项进行点交,严格履行接受手续;三是要发起监督同志会,负责办理交接监督事宜。由于陈垣拒不妥协,竟被赵、孙指使的宪兵逮捕。

(二)“公开一切”的学术理念 北京大学研究所国学门的研究与整理工作,秉承着档案资料应对外开放、供学者共同利用的观念。他们曾批评古物陈列所“所藏物品,无档册目录可见;参观者摄影固不许,铅椠写记亦不容,俨入禁地,屏息而行。所谓陈列又如斯而已乎”,“仅以瞬息之窥见,不任为细密之研究”。[37]

故宫博物院古物馆创立之初便设立了流传课,制定了一套较完备的传拓铜器的细则和钤拓古印的规定。凡是经过审定有价值的古器物文字,均付传拓,以资研究流传。从1929年到1932年,传拓达上百种,把藏有秦汉铜印一千余方的《金薤留珍》钤成印谱。为了刊印书画铜器等古物,古物馆1928年春设立文物照相室,改建玻璃室、暗室,为古器物摄影,出版了多种专辑图录。[38]

20世纪30年代,为了出版需要,专门设立了故宫印刷所,所内有珂罗版、凹版、铜版、石印、铅印、彩印、照相等相对完善的技术设施,印制出的刊物和书籍,在当时均为一流水平。[39]故宫博物院出版了大量刊物,艺术类如《故宫周刊》、《故宫》、《故宫书画集》,历史类如《掌故丛编》(后改为《文献丛刊》)、《史料旬刊》。以上刊物,具有常年出版,封面或刊头相对稳定,版面或栏目固定,内容连贯等典型的期刊特点,而且都以刊发各类资料为己任,每期汇编数篇文献,内容具有原始性和新颖性,对博物馆界、学界及整个社会影响很大,居于早期刊物的主流地位。同时,纵观早期各刊的编辑主旨,皆表现出强烈的公众意识和社会责任感,以及将传统文化尽快向社会公布的紧迫感。[40]

这些成果的取得与陈垣和沈兼士两位先生的指导是密不可分的。“援庵先生主张赶快公布档案史料,供学术界研究,就从《掌故丛编》开始,后来改称《文献丛编》。又编印一种《史料旬刊》。援庵先生认为,公布档案史料不必耽搁时间,搜寻某一历史事件的全部档案,根据档案原来次序发排,十天出版一册,如果原来档案不缺的话,将来总会出齐;采用线装,可以给不同读者根据不同需要时拆散重装。学术界需要故宫博物院加速公布资料,故宫的工作人员近水楼台利用资料写出有价值的文章,当然会受到社会上的欢迎,但更迫切需要的是前者。”

“沈兼士和陈垣先生的思想是一致的,继续坚持十天出版一册《史料旬刊》。抗日战争,古物南迁,也包括历史档案,他们预料这个旬刊将要中断。为了加紧出版旬刊,必须缩短周期,在沈兼士的领导下,节省去了档案抄录过程,直接由排字工人看档案原件排字,为了保证档案原件的完整与清洁,即不能有半点损坏与玷污,就派馆员手持档案原件站在排字工人身旁,供排字工人排字,同时馆员负有校对责任。”[41]

(三)考古学等西方科学理论的引入 整理国故思潮主张用西方科学方法对国故进行一番系统的整理与再认识。从文化思想的角度看,它既不同于一些保守人士的“恋古情节”,也不同于大多数新派人物“不破不立”的思维模式,而主张立足“评判的态度”,“重新估定一切价值”,从中国传统文化中寻出中西文明的有机结合点。这样一方面继承了新文化运动的理性批判精神,另一方面又深化了新文化运动对中西文化问题的认识。虽然存在着简单套用西方理论等诸多弊端,但毕竟代表了当时学术研究的新风尚,无疑具有积极的意义。从实际效果来看,整理国故运动以开放的胸襟迎接西方现代学术思潮,将自然科学的方法广泛地运用于国学研究领域,大大拓展了国学研究的视野与范围,冲破了传统学术观念的多种束缚,对中国现代学术转型起到了重大的推动作用。[42]

研究所国学门对西方近代考古学的提倡与实践即为典型代表。1923年5月24日,研究所国学门于考古学研究室下设立了古迹古物调查会,其宗旨是“用考古学的方法调查研究中国过去人类之物质的遗迹及遗物”[43]。可以说,它是民国成立以来第一个由中国学者组成的考古学团体。他们在不断收集古器物之际,也尝试开展了多次古迹调查工作,并计划从事古迹发掘。这既不光为我国史学研究注入了活力,也为文物历史类博物馆的建设提供了理论的基石。在此之前,我国传统金石学是以零星出土的古代铜器和石刻为研究物件的一门学问,其致力于文字资料的著录和考证,以达到证经补史的目的。虽与西方考古学有众多相通之处,但两者在产生的社会基础、研究过程中的文化环境以及研究目的、办法、手段存在着根本的不同。以传统金石学为指导思想,则博物馆必定办成一种封闭式的,仅供少数人把持赏玩的斋室式收藏,即使到了近代,也不过一“古董店”而已。西方考古学则是一种开放式的,以理性主义为指导思想,以科学分析为依据,并以近代科学成就为观察手段的新型学科。[44]它是面向社会大众,向广大群众开放的,是以全面展示人类古代社会历史的一门科学,有着严格的工作方法和原则。以此为指导,势必会从根本上推动我国博物馆建设的现代化进程。

总之,北京大学对故宫博物院早期事业的支持和影响是巨大的。它不仅为故宫博物院的创建和发展提供了人才方面的保障,而且以先进理念深刻地影响了故宫博物院,使其得以真正肩负起典守文物和服务公众的重责。当然,我们还应该注意到“清室善后委员会(故宫博物院亦然,作者注)是集合学校与政府机关的全体参与人员合作的”[45]。除了北京大学外,北京高校甚至与北京大学学术观点相左的,位于南京的东南大学(如陈去病、柳诒徵、顾实)也都参与其中。确切地说,“故宫博物院的创建,其实质是中国的精英力量,在五四之后所作的一项新文化运动的重要实践”[46]。另外,我们也不能忽视国民党及倾向于国民党的政治人士的支持,如黄郛、庄蕴宽、江瀚、吴瀛等,甚至在故宫博物院历史上颇为“负面”的张继,也为故宫博物院的存亡做出了应有的贡献。他们反封建的革命思想在一定程度上与北京大学追求进步的学术理想相一致,支持了北京大学先进理念的实施。

[1] 如朱朱:《80年前的故宫与北大》,《紫禁城》2005年第5期;吴十洲:《紫禁城的黎明》,第124-135页,文物出版社,1998年。 [2] 郑欣淼:《故宫·故宫博物院·故宫学——在台湾政治大学舜文大讲堂的演讲(2009年10月9日)》,《故宫学刊》,第16页,2009年第五辑。 [3] 沈兼士:《方编清内阁库贮旧档辑刊序》,《沈兼士学术论文集》,中华书局,1986年,第343页。 [4] 《国学门概略》, 第1-5页,北京大学,1927年印行。 [5] 详见陈以爱:《中国现代学术研究机构的兴起》,第93-113页,江西教育出版社,2002年。 [6] 沈兼士:《筹划北京大学研究所国学门经费建议书》,《沈兼士学术论文集》,第362页,中华书局,1986年。 [7] 《北京大学日刊》,第七二○、七二一号,1920年10月20日。 [8] 沈兼士:《方编清内阁库贮旧档辑刊序》,《沈兼士学术论文集》,第343页,中华书局,1986年。 [9] 李宗侗:《我与办理清室善后委员会的关系》,《李宗侗自传》,第163页,中华书局,2010年。 [10] 《北京大学日刊》,第一○○五号,1922 年4 月20 日。 [11] 《北大请禁清室盗卖古物》,《申报》,1923年9月26日;《北大请禁溥仪拍卖文物》,《晨报》,1924年9月23日。 [12] 《顺天时报》,1924年11月21日。 [13] 吴十洲:《紫禁城的黎明》,第106页,文物出版社,1998年。 [14] 早在1917年张勋复辟时,冯玉祥即认为溥仪为复辟潜在诱因,主张“取消清室优待条件”,“取消宣统名义,贬溥仪为平民”,“所有宫殿朝房及京内外清室公地园府,尽皆收归国有, 以为公共之用”。参见冯玉祥:《我的生活》,黑龙江人民出版社,1981年。 [15] 故宫博物院档案,1926年,《清室善后委员会故宫博物院职员录》。钢和泰曾在国学门月讲中做题为“故宫咸若馆宝相楼佛像之考证”的演讲,参见《研究所国学门通告》,《北京大学日刊》,第二四九五号,1930年11月15日。 [16] 庄严:《前生造定故宫缘》,第31-32页,紫禁城出版社,2006年。 [17] 李宗侗:《我与办理清室善后委员会的关系》,《李宗侗自传》,第167页,中华书局,2010年。 [18] 黄郛摄政内阁时期,曾有意其出任教育总长,为其婉拒。 [19] 故宫博物院档案,1924年,《组织人事类》。 [20] 单士元:《回忆陈援庵老师》,《纪念陈垣校长诞辰110周年学术论文集》,北京师范大学出版社,1990年。 [21] 李宗侗:《点查的预备》,《李宗侗自传》,第178-179页,中华书局,2010年。 [22] 庄严:《前生造定故宫缘》,第72页,紫禁城出版社,2006年。 [23] 主要参考陈曦:《风雨路飘摇—建院后的坎坷前行》,《紫禁城》2005年第5期;吴瀛:《故宫尘梦录》,紫禁城出版社,2005年;故宫博物院档案,《组织人事类》,1926年12月《清室善后委员会故宫博物院职员录》。 [24] 吴瀛:《故宫尘梦录》,第62页,紫禁城出版社,2005年。 [25] 详见郑欣淼:《厥功甚伟 其德永馨——纪念马衡先生逝世50周年》,《故宫与故宫学》,第348页,紫禁城出版社,2009年。 [26] 以上参见傅振伦:《记北京大学考古学会》,《傅振伦文录类选》,第819-826页,学苑出版社,1994年。 [27] 胡适:《胡适日记手稿本(四)》,1923年12月18日条下,台北远流出版公司,1990年。 [28] 傅振伦,《陈垣先生与古籍、档案整理》,《傅振伦文录类选》,第394页,学苑出版社,1994年。 [29] 刘乃和:《从清室善后委员会到故宫博物院的成立》,《励耕承学录》,第107、108页,北京师范大学出版社,1992年。 [30] 朱家溍:《回忆陈垣、沈兼士两位先生》,《故宫退食录》(下),第731页,北京出版社,1999年。 [31] 庄严:《前生造定故宫缘》,第90-91页,紫禁城出版社,2006年。 [32] 沈兼士:《故宫博物院文献馆整理档案报告》,《沈兼士学术论文集》,第346-348页,中华书局,1986年。 [33] 蔡元培:《致北大教职员函》、《致北大学生函》、《致北京国立各校教职员联席会议函》,载《蔡元培全集》第四卷,第326-329页,浙江教育出版社,1998年。 [34] 李煜瀛:《故宫博物院纪略》,《故宫周刊》,1929年创刊号。 [35] 李宗侗:《我与办理清室善后委员会的关系》,《李宗侗自传》,第167页,中华书局,2010年。 [36] 吴瀛:《故宫尘梦录》,第94-99页,紫禁城出版社,2005年。 [37] 《研究所国学门考古学会对于内务部古籍古物暨古迹保存法案意见书》,《北京大学日刊》,第一五一二号,1924年7月26日。 [38] 郑欣淼:《厥功甚伟 其德永馨——纪念马衡先生逝世50周年》,《故宫与故宫学》, 第352-353页,紫禁城出版社,2009年。 [39] 庄严:《前生造定故宫缘》,第90页,紫禁城出版社,2006年。 [40] 参见朱赛虹:《故宫早期刊物的特色及其历史意义》,《故宫博物院院刊》2009年第5期。 [41] 朱家溍:《回忆陈垣、沈兼士两位先生》,《故宫退食录》(下),第731-732页,北京出版社,1999年。 [42] 参见卢毅:《如何评价整理国故运动》,《光明日报》,2004年3月23日。 [43] 《研究所国学门古迹古物调查会启事》,《北大日刊》,1923年6月14日,第1页。 [44] 参见吴十洲:《紫禁城的黎明》,第125-127页,文物出版社,1998年。 [45] 吴瀛:《故宫尘梦录》,第62页,紫禁城出版社,2005年。 [46] 朱朱:《80年前的故宫与北大》,《紫禁城》2005年第5期。 |

![表一 故宫博物院早期改组情况[23] 表一 故宫博物院早期改组情况[23]](/upload/editor/201911/20191127183195878293(0).png)