|

编者按 内蒙古阴山南北两侧自古以来就是游牧与农耕两种文化互动的重要区域。北方游牧部族与南方农耕人群在这里交往交流,不但留下了丰富的历史遗迹,也共同塑造了这一地区的文化形态。2019年7月,北京大学召开了“书谱石刻:中古到近世华南与西域的对话”学术会议。会议之后,北京大学人文社会科学研究院与中山大学历史人类学研究中心合作,组织不同研究领域的专家学者,赴武川县、达茂旗、固阳县、土默特左旗、土默特右旗等地,开展田野调查,旨在推进对这一农牧交错地区历史文化的认识和理解,并进一步深化华南与西域研究的交流与互动。

此行考察团成员有定宜庄(中国社会科学院历史研究所研究员)、刘志伟(中山大学历史人类学研究中心教授)、乌云格日勒(内蒙古大学蒙古学研究中心教授)、邱源媛(中国社会科学院历史研究所研究员)、韩笑(北京大学人文社会科学研究院院长助理)、蔡伟杰(深圳大学历史系助理教授)、田宓(陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院副教授)、陈博翼(厦门大学历史系副教授)、包呼和木其尔(内蒙古大学蒙古历史学系讲师)、孔令伟(哥伦比亚大学东亚与历史学系博士候选人)。

本文系由田宓副教授执笔的考察日志,澎湃新闻分上、下两篇刊出。特此转载,以飨读者。

阴山南北考察日志 · 上篇

7月19日 14:00,考察团一行十人,从北京大学乘CA1105次航班,飞往呼和浩特。飞机16:40起飞,18:00降落。抵达呼和浩特白塔机场之后,考察团成员乘车至呼和浩特市区宾馆入住。

7月20日 8:00,内蒙古文物保护中心长海老师加入考察团,考察团一行十一人乘坐中巴车,离开呼和浩特城区,开始了为期四天的田野考察。中巴车沿104省道,一路向北,过“坝口子村”,渐渐驶入大青山(阴山山脉中段)的沟谷之中。这条过大青山至武川县城可可以力更的道路,即阴山“白道”,自古以来就是游牧人群和农耕人群往来活动的交通要道。发现于坝口子村的元朝延祐七年所立《平治甸城山谷道路碑》记载,此道为元朝供应漠北军需的“给饷之正路”【1】。民国《绥远通志稿》记录,此路“为山后通省之要道。”【2】1934年8月,顾颉刚等一行8人,组成“平绥沿线旅行团”,考察呼和浩特、包头地区,当时他们也是从这条路穿过大青山,前往百灵庙。需要注意的是,大青山中较大的沟谷,均可行人行车。例如在坝口子沟以西的哈拉沁沟、以东的小井沟均为沟通阴山南北的重要通道。但坝口子沟因距呼和浩特最为近便,相比之下,交通更为繁忙。

9:30,考察团到达北魏祭祀遗址。北魏祭祀遗址位于大青山一处山顶台地,距公路约两公里。考察团与内蒙古文物考古研究所夏月胜老师在山脚下汇合,由他带领大家一同前往考古挖掘地点。

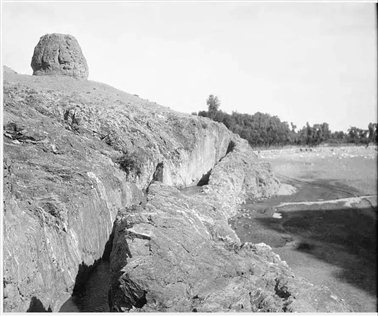

在通往北魏祭祀遗址的路上,夏月胜老师向考察团介绍了一段秦长城遗址。秦统一后,为抵御北方匈奴,在连接燕、赵、秦等国长城的基础上修建长城。《史记·蒙恬列传》记载:“秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北逐戎狄,收河南,筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万余里”。考察团看到的这段长城呈西南—东北走向。朝克曾撰文讨论呼和浩特地区的长城遗址,他在文中提到一段蜈蚣坝长城,在呼武公路17公里处,随蜈蚣坝脊东西蜿蜒,东至红沙口山谷峭壁,西达乌素沟陡坡,全长约二十余里【3】。考察团途径的道路正是呼武公路,这段长城地点也靠近蜈蚣坝。因此,我们看到的这段长城,可能就是朝克所说的蜈蚣坝长城。

从召河至达茂旗旗政府所在地百灵庙一段,周边环境开始向草原景观过渡。公路两旁农田逐渐减少,代之以大片的草原和成群的牛羊。沿途可以看到用铁丝网围住的草场。20世纪八十年代,内蒙古牧区实行草畜双承包制度,草畜承包到户。此后,牧民逐渐在自家草场的边界修建网围栏。原本连成一片的草原,被切割成无数破碎的小块,这一变化改变了牧户原有的放牧方式,引发了一系列问题。刘志伟老师指出人类历史在很多情况下并不是以土地产权作为经济关系的基础。定宜庄老师认为把土地产权作为经济关系基础的观念运用到牧区和林区,带来了一些负面影响。比如对草原上的物种造成一定程度破坏。草原上很多植物需要依靠牲畜排泄的粪便传播种子。牲畜被固定在小片草场中,植物种子无法像以前一样传播,这导致草原的物种越来越单一。定宜庄老师曾在锡林格勒盟插队,今夕对比,她一再感叹现在的草原很少见到花了……

13:30,考察团到达达茂旗旗政府所在地百灵庙镇。在百灵庙广福寺门口,考察团与在此等候的达茂旗政协退休干部X先生汇合。X先生十分熟悉当地历史,在达茂旗期间,由他带领考察团参观。

15:10,午饭后,考察团从百灵庙出发,驱车向北,前往敖伦苏木古城。道路两旁是地势微微起伏的绿色草原,不时有羊群、牛群闯入人们的视线。前往敖伦苏木的道路正在扩建,即将修成的道路,大约是原来的两倍。路上运送砂石的大卡车来来往往,发动机轰鸣的声音打破了草原的静寂。

16:10,考察团到达敖伦苏木古城。下午14点至16点,正是草原一天中最热的时候。四周草原上没有一棵树木,明晃晃的阳光毫无遮拦地投射下来,让人无法睁开眼睛。考察团成员从遗址保护区门口步行至遗址区,分散开来进行考察。

敖伦苏木古城最早为考古学家黄文弼于1927年发现。此后黄奋生、江上波夫等都曾赴古城进行考察或局部发掘。敖伦苏木为蒙古语,意为“许多庙宇”。古城位于百灵庙镇东北约30公里,坐落于黑山西侧的南缓坡上,南邻艾不盖河。据说河水曾经可以行船,但目前河水已经干涸。古城是在金代安答堡子城的旧址上兴建,是金元时期汪古部首领赵王世家活动的城池。该城毁于元末明初战乱。明代中期,阿拉坦汗曾进行过较大规模复建,至明末清初,又再次废弃。

当晚在百灵庙镇吃饭、住宿。晚饭就餐期间,X先生向考察团成员讲述了1970年代拉铁摩尔访问达茂旗的轶事。1972年,拉铁摩尔与他的日本助手和孙子重访中国。X先生当时是达茂旗的一名兽医,曾与拉铁摩尔见过面。他表示拉铁摩尔的蒙古语相当流利,对各种土语方言也非常熟悉【10】。

晚饭后,考察团在汽车站附近一家宾馆住宿。由于这一天正是达茂旗一年一度的那达慕大会,宾馆床位十分紧张。包呼和木其尔老师在前期准备工作中,几经周折才订到宾馆。

7月21日 8:00,到达达茂旗博物馆。达茂旗博物馆正在装修,还未正式对外开放,X先生联络有关部门,使考察团得以参观。进入大门,博物馆中庭地面上,一副巨大的“清代茶叶之路线图”,引起考察团的注意。该路线图从福建崇安出发,一路向北,分抵张家口和归化城,再至库伦、恰克图等地,在伊尔库茨克西折,直至秋明。清代,茶叶在进入外蒙古之后,很大一部分销往新疆。这一贸易路线并未在地图中体现。这幅地图意在凸显“百灵庙”在茶叶之路上的重要地位。其他城市名称用深棕色标记,“百灵庙”几个字则用浅棕色标记。

“游牧文化历史展”展厅中的两通石碑引起了考察团的注意。一通是立于约1594年左右的阿拉坦汗蒙古文碑。此碑最早由黄文弼在敖伦苏木古城发现,后来遗失。2004年,包头文物管理处在达茂旗所在地三公里处南营所草库伦的一位汉族农户家中找到。该碑主要赞颂阿拉坦汗、其孙大成台吉(dayicing noyan)与夫人太后哈敦(tayigal qatun)等人修建庙宇、弘扬佛法的功德【11】。

钦差大人松 查明原案断定哈达玛勒河源系达尔汉贝勒、土默特两旗正中接壤界址,东至托速图山,西至克抽鄂博,山后为达尔汉所属,山前系土默特游牧,建立碑记,明白刻字,以杜越占。开列十条,奏奉谕旨:办理甚属精细明白,著照所议行。钦此。钦遵。刻镌碑文,建于哈达玛勒河源之处,永以为记。 □出工料花费修建 道光十二年闰九月吉日

围绕着碑刻,考察团展开热烈讨论。此前在北京大学召开的会议中,赵世瑜老师曾提出一个问题:以往在蒙古地区有没有民间人士自发刊立的主张自己权利的多语种碑刻?考察团认为这通碑似乎是一个例证。陈博翼老师指出根据碑文应该有配合的官方文书,此碑的刻工不太精良,似为民间人士根据官府的判决而立。乌云格日勒老师猜测这通碑可能是为了划分游牧业与农业之间的地界所立,因为这一时期汉人农垦的步伐,已经到达大青山山后。赵世瑜老师在微信群中进一步指出,旗与旗之间的界,理论上只有官方才有权界定。蒙古原来没有旗这一社会组织,只有对游牧地的界定,而且主要靠约定俗成的传统,非常模糊,故有“箭程定地界”之说。入清以后,才慢慢有了“行政区划”的概念,即国家制度的含义。因此,此碑内容似乎与档案中公文书的性质一样,尚不能否定掉此前的假设。刘志伟老师指出这块界碑究竟是官方还是民间立的,其实并不重要,重点要看它在当地怎样被使用。不过由于这块界碑已经被移到博物馆里陈列,脱离了原本的地方脉络,所以我们目前应更多去了解其具体情况如何【12】。

笔者在考察结束之后,翻检书籍,在1997年所修《土默特志》中发现了对此事的记载。清中叶以来,茂明安、达尔汉贝勒、四子王等旗经常越界侵占土默特牧场。道光年间,土默特两翼向衙门呈控。后经松筠勘断,订立《勘定土默特、茂明安等四旗地界章程十条》,并刊刻界碑,立于哈达玛勒河源【13】。志书对这一事件来龙去脉的记载,印证了考察团成员的大部分猜测。总之,考察团对这通碑刻的讨论,触发了我们对多语种碑刻在蒙旗社会意义的更多思考。

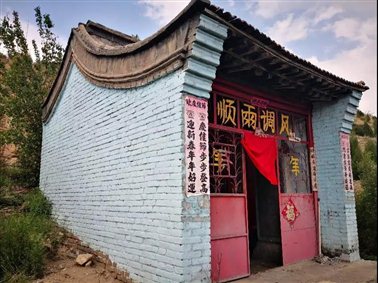

村子的最西侧有一条小路直通山顶新修的庙宇,小路两旁彩旗招展。新庙只有一间大殿,外有院墙。庙中无人,院门未锁。大殿房门紧锁,屋檐上装了太阳能发电的声控装置,只要有人靠近,就会发狗吠、鸟鸣等警报声,据大殿里面的捐资名单记录,此谓“惊鸟神器”。大殿前是香炉,前书“风调雨顺”,后书“城圐圙村全体村民”。香炉过去紧靠院墙是一个照壁,中间是一个“福”字。

透过大殿的窗子,可以看到中间供奉四尊神像,中间是观音、观音西侧是关帝(神像尺寸在四尊神像中最小)、最西侧是龙王、最东侧是财神。祭台前面两侧的墙壁上各斜倚着三通碑刻,共六通碑刻,分别记载了建庙始末,捐资名单等。其中“龙王神庙简介”记载:

通过全村人的共同努力,城圐圙村全体村民在神的保佑下,国泰民安,连年风调雨顺,保八方平安,四季发财,幸福安康,神庙永属全体村民所有。

破土 二月二十四 建庙 三月初六 竣工 四月二十四 贺庙 五月二十五筹备建庙组成人员

“功德碑”则主要记录了捐款名单,上书“城圐圙村鸿运建庙造福活动捐款名单”。左右两边墙壁上,还张贴了若干张红纸。左边为“城圐圙建庙账目明细公布栏”;右边为“城圐圙村贺庙捐献名单”和“城圐圙村贺庙开资(原文如此—引者注)明细单”。

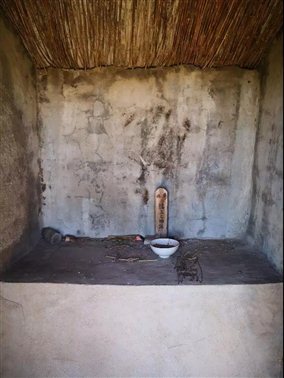

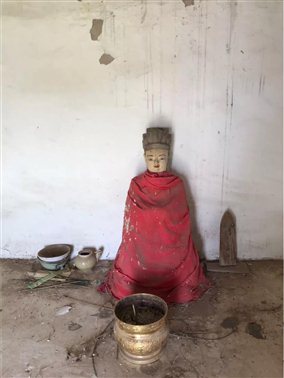

旧庙在新庙的东侧,两庙大约相距500米的距离。庙里供奉着三尊泥塑神像。三尊神像前面立有牌位,中间供奉龙王,牌位上书“供奉龙王之位”,东侧供奉福神,牌位上书“供奉福神之位”;西侧供奉雄河,神主牌上书“供奉雄河之位” (“雄河”二字比较模糊,依据字形判断似为“雄河”。),这尊神像头部已经脱落。

神像后面墙壁上悬挂着一块褪色的红色功德布,最上面一行写着“2016年”,下面则是布施名单。功德布外侧是一副春联,春联红底金字。上联是“乐接新春富贵春”,下联是“喜迎好运平安福”,上联和下联底下都有一行小字“中国福利彩票”,横批是“欢度春节”。旧庙显然许久无人打理,已经废弃。

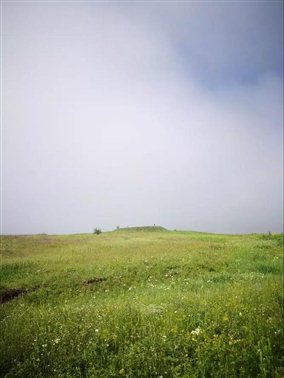

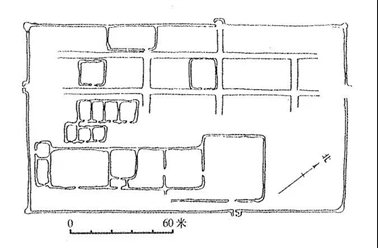

11:00,考察团到达怀朔古城。从古镇西行一公里即到达怀朔古镇遗址。文保碑介绍:据《水经注》考证,此城为北魏六镇,西起第二镇之怀朔镇故址,建于太武帝延和二年,后改为朔州孝武帝永熙元年,朔州内迁,城废,城址平面略呈方形,东墙长953米,南墙长1463米,西墙长1307米,北墙长1245米,墙体底宽3—15米,顶宽1—2米,残高1—1.5米,北、南墙中部辟门,门宽18米,方向正南向,有五金河自城中流过。1979-1980年勘测并进行首次发掘,城内西半部为官署和寺庙建筑址,东北部为居民区,1982年对城内西部寺庙遗址做考古发掘,发现柱础32个,出土泥塑像及瓦、瓦当等建筑材料。考察团参观了城墙的东北角楼,并在长海老师的指引下,环视了四周残存的城墙遗迹。

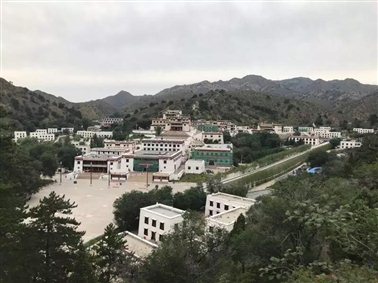

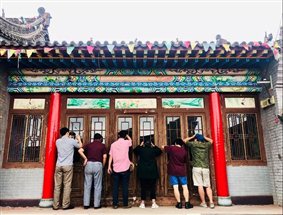

16:10,到达五当召,五当为蒙古语uda,意为“柳树”,因坐落在五当沟中而得名。五当召原名巴达格尔召(藏语Padma dkar po,意为白莲),始建于康熙年间,乾隆年间大规模扩建。清代官方正式名称为“广觉寺”。五当召是内蒙古地区著名的学问寺,最盛时有八座殿堂(今存六座)、三处活佛府、一座安放活佛舍利塔的灵堂,2000多间房屋,占地300多亩。洞阔尔殿位于建筑群的中心,殿门上方有“广觉寺”的汉、满、蒙、藏四体匾额。包呼和木其尔老师对蒙、藏、满文进行了释读,其中蒙古文为“aγuu yeke onultu süm-e”,藏文名为“རྒྱ་ཆེན་རྟོགས་ལྡན་གླིང་།”(其中 ྒྱ་ཆེན།意为“广”,རྟོགས།为“通达,领悟”,ལྡན།为“具有”,གླིང་།为“洲”),满文为“amba ulhisu juktehen”。三种文字都与汉文“广觉寺”对应(蔡伟杰老师对广觉寺蒙、藏、满文翻译进行了校订)。洞阔尔殿外南壁罗睺捧着的六道轮回图与通行的略有不同,其六分不按比例,人界部分有蒙古包毡房,带有地方特色。苏古沁殿和却依拉殿是五当召规模最大的两座殿宇。殿内的壁画十分精美,呈现了佛陀成道的故事【14】。

五当召的活佛是清代驻京八大呼图克图之一,地位相当高,有大量的膳召地,不受其他盟旗管辖。清代围绕膳召地的开垦、开矿等事务,曾产生了一系列纠纷。包呼和木其尔老师介绍了五当召与乌拉特后旗的争端事件。该寺庙建立在乌拉特后旗境内。乌拉特后旗属民入寺成为哈日沙毕者众多,严重影响了该旗摊派阿勒巴(贡赋)。乾隆年间,乌拉特后旗扎萨克欲收回部分沙毕,遭到五当召活佛洞阔尔反对。乌拉特后旗扎萨克于是向理藩院告状。但因五当召活佛洞阔尔与清朝国师章嘉活佛是师徒关系,前者受到后者的庇护,理藩院未允许乌拉特旗的要求。章嘉活佛与乾隆先后去世后,乌拉特旗再次诉讼,理藩院派员详查,才将部分沙毕放回原旗。该寺目前还较为完整地保留着章嘉活佛府邸。孔令伟老师提到五当召档案已经出版,相信随着这些资料的挖掘和利用,关于五当召与地方社会的关系将会得到更加深入的研究【15】。

陈博翼老师注意到五当召在大青山深处,周边有亚白沟、根皮沟、吉木斯太沟、后白菜沟、前白菜沟、腮大坝、阿什浪沟、井沟、打井沟、五羊壕、五当召沟、东壕、流水河、羊肠沟、石门沟、白石头沟等地名和聚落,其中若干地名隐约表明该区域旧时引水挖井建村的历史。五当召原本有渠水流过,现在只剩干涸的河床。这些断流对整个生态系统会造成怎样影响,仍然需要探究【16】。

附识:本考察日志是在汇集考察团成员考察时发表的见解、考察后撰写的报告基础上写成。在考察日志写作过程中,各位师友提供了各类资料和帮助。考察日志中的满蒙藏文由蔡伟杰、包呼和木其尔、孔令伟三位老师录文、转写。在此深表谢忱。

参考文献 【1】唐行:《平治甸城山谷道路碑》,中共呼和浩特市党史资料征集办公室、呼和浩特市地方志编修办公室:《呼和浩特史料》第5集,内蒙古新华印刷厂,1984年,第377页。 【2】民国《绥远通志稿》第79卷《公路》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2007年,第10册,第45页。 【3】朝克:《呼和浩特地区长城遗存》,《内蒙古文物考古》,1994年第2期。 【4】特尔巴依尔,《赫列克苏尔遗存的年代及相关问题》,《北方民族考古》第2辑,2015年,第57-77页。 【5】D.策温道尔吉等著:《蒙古考古》,上海:上海古籍出版社,2008年,第178页。 【6】特尔巴依尔:《赫列克苏尔遗存的年代及相关问题》,《北方民族考古》第2辑,2015年,第57页。 【7】关于北魏祭祀遗址的情况,参考了蔡伟杰:《书谱石刻工作坊田野考察札记》,未刊稿。 【8】邓宏伟、张文芳:《阿伦斯木古城遗址》,《北方文物》1992年第4期。 【9】关于敖伦苏木古城的记载,参考了邓宏伟、张文芳:《阿伦斯木古城遗址》,《北方文物》1992年第4期。 【10】关于X先生回忆拉铁摩尔访问达茂旗一事,参考了蔡伟杰:《书谱石刻工作坊田野考察札记》,未刊稿。 【11】全荣:《明清时期蒙古文碑刻述略》,《朔方论丛》第4辑,呼和浩特:内蒙古大学出版社,2015年。 【12】关于考察团对这通碑刻的讨论,参考了蔡伟杰:《书谱石刻工作坊田野考察札记》,未刊稿。 【13】土默特左旗《土默特志》编纂委员会编:《土默特志》上卷,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1997年,第6、7页。 【14】王磊义、姚桂炫、郭建中著:《藏传佛教寺院美岱召五当召调查与研究(下)》,北京:中国藏学出版社,2009年,第112页。 【15】乌云毕力格、迟煊主编:《清代五当召蒙古文历史档案汇编》,赤峰市:内蒙古科学技术出版社,2018年。 【16】关于五当召的纪要,参考了陈博翼:《内蒙古考察报告》,未刊稿。

阴山南北考察日志 · 下篇

7月22日 9:00,考察团从包头市青山区出发,沿大青山自西向东行驶。自此以后,考察团的行程都是在土默特平原(河套平原的前套平原)上展开。土默特平原是乌拉特前旗以东,包头、呼和浩特、清水河之间的一块三角形平原,北依大青山,南临黄河。东西长约170公里,南北宽约20—75公里,面积约9900平方公里。土默特平原北部是山前洪积冲积平原,南部是黄河冲积平原,地势平衍,土地肥沃,很早就有“黄河百害,唯富一套”的说法【1】。

汽车沿着110国道行驶,过包头糖厂,从车窗往南望去,可以看到一座南北走向的大桥,这就是“德胜泰黄河大桥”。“德胜泰黄河大桥”连接包头和鄂尔多斯达拉特旗。长年跑旅游线路的中巴车司机师傅介绍说,德胜泰黄河大桥”开通以前,由于包头至鄂尔多斯路程较远,前往鄂尔多斯的旅游团,通常先在包头住宿一晚,自大桥开通以后,两地路程大为缩短,旅游巴士大多不在包头停留,直接前往鄂尔多斯,这对包头餐饮住宿业产生了不小影响。谈话之间,黄河混黄的河面从建筑物的空隙一掠而过。此后,公路两侧渐次出现连片的农田和大大小小的村镇。在汽车行驶途中,不时可以看到“穿村过镇”的警示牌。这显示考察团已经到了人烟比较稠密的农业区。

10:30,考察团到达板申气村。板申气村位于萨拉齐县城西侧,距县城公里。板申即“bayising”意为房屋,接名词后缀“ci”,表示建造房屋的工匠【2】。板申气村是一个蒙汉杂居的村子。目前村中户籍人口共有3400人左右,蒙古族120人左右。中巴车到G先生家中,接上G、X、Y甲、Y乙几位先生,随考察团一起到达板申气村西北方向的脑包庙。脑包庙坐落在大青山的半山坡上,东侧为脑包沟。庙里供奉四海龙王,进门右手边有石碑一通,名为《板申齐新修庙宇碑记》,碑阳、碑阴均有文字,碑阴为捐资名单,碑阳记载了建庙始末,碑文如下:

且夫天道昭彰,惟感而遂通,人心不贰,始有求则必应。癸巳之夏,五月既望,阴阳失偶而甘霖未降,则苗将稿之时也,而农贾恍然不知所之。或人忽忆脑包沟有神泉在焉,何不祷而神祗,拜水于此泉乎?吾众洗心涤虑,忻然前往,未几则云油然作,雨沛然降,则苗勃然兴之矣。吾里之人踊跃欢呼,献戏以酬神灵之有感则应矣。是以公议卜地于沟门,建庙塑像以表神功,以励阖村之虔诚耶。所建之庙貌虽微,紧靠青山之屏,前临黄河之滨,其形势亦足有可观者焉。故勒石镌志,永垂不朽云尔。

王岩 古高都郡王兴隆发源氏薰沐敬 山西太原府忻州傅有义沐手书

经理人 丰恒号 施钱肆仟肆佰文;傅有仁 施钱壹仟陆佰文;师琰 施钱肆仟壹佰文;刘璠 施钱壹仟陆佰文;元兴永 施钱叁仟九佰文;李兴 施钱壹仟伍佰文;张如义 施钱叁仟伍佰文;张怀通,施钱壹仟伍佰文;马元德 施钱叁仟叁佰文;师尔贤,施钱壹仟伍佰文;李永清 施钱叁仟贰佰文;宁孝 施钱壹仟壹佰文;高士宁 施钱叁仟贰佰文;张文 施钱壹仟文;郭富乾 施钱叁仟文;郭奇福 施钱玖佰文 ;李广森 施钱贰钱叁佰文; 刘培 施钱玖佰文

四至开明,北至山顶,南至坝堰,西至水沟,东至道口通山 住持僧人 o应临济正宗 丹青 李o 木匠 张斌施钱肆佰伍拾文 董成枢施钱叁佰陆拾文 泥匠 张鸾o 崞县石匠 刘大寿 铁笔匠 李立杰 保什号 老赞、老赞打什、必力兔 甲头 毛寇、恼儿冒、郜木架、艮扣 施舍座庙地基一块

大清乾隆四十年岁次乙未仲秋上旬之日谷旦立

围绕这通碑刻碑阳的落款“保什号”几个字,考察团成员展开了热烈讨论。“保什号”为横写,下面的名字为竖写。陈博翼老师起初照常竖着读:保 老赞;什 老赞打什;号 必力兔。但随即发现下面的“甲头”为横写,并附“毛扣、恼儿冒、郜木架、艮扣”四个人名,便意识到上面的“保什号”应该也横着连读,而非“保长、什长、号长”的缩写。蔡伟杰和包呼和木其尔两位老师马上指出“保什号”应为蒙古语bošoγo,汉文作拨什库或领催,为八旗衙署的低级官员,司文书、饷银等事。邱源媛老师提到满语中也有“拨什库”(bošokū),即汉语的领催。蔡伟杰老师根据艾骛德(Christopher Atwood)著作指出在清代蒙旗行政体系中,苏木(蒙古语sumu,即满语的牛录niru)是最基层的单位。每个苏木有六名领催,每名下辖二十名兵丁。因为这里原先是蒙旗的土地,碑文中的三名蒙古领催,应是作为蒙旗的代表来见证的【3】。刘志伟老师指出这通碑刻的信息非常丰富,蒙古人、商人、本村的人、本村刚来的人,来了几代的人,都在碑文中出现,这从一个侧面反映了归化城土默特地区的聚落形成的早期历史【4】。考察团成员对这通碑的释读,反映了不同学科背景知识和多语种学术训练对理解蒙旗乡村社会的重要意义。

结束在脑包庙的考察之后,考察团又来到国道南侧的“十二寡妇”。“十二寡妇”坐落在脑包沟旁的小树林中。“十二寡妇”本来是蒙古人的敖包, 原来中间是一个大脑包,两侧各有六个小脑包,现在只剩一个大脑包。定宜庄老师指出内蒙古草原上这种由十三个敖包组成的敖包群非常普遍。至迟在民国年间,板申气的这个敖包群被当地汉人称为“十二寡妇”。这一名称源自杨家将十二寡妇征西的故事,主要经由晋剧等戏曲,在归化城土默特地区广为流传。“十二寡妇”的说法表明,走西口的山西汉人对蒙古人的脑包进行了重新解释。

清泉寺开山祖师上悲下峰和尚,字知峰,俗姓韩,名国兴,生于一九一九年十一月二十日,山西省代县韩曲村人。师出生贫寒,幼有异禀,性慈善而有奇志,苦读医书数十载,早年因感悟世事无常,毅然弃绝万缘,在代县天台山出家,五十年代迁居于包头市东河区。一九九零年,师再投五台山礼南山寺住持上慈下音老法师,剃度出家,同年在塔院寺受具足戒。二零零四年,师度丝已尽,于正月十五日子时圆寂,享年八十六岁。

因精通医道,师常存悬壶济世心,以治病救人为己任。身为一代宗师,虽法务繁忙,但对众生疾苦,师欲梦绕牵挂。时师为百姓医病疗伤,不舍昼夜,怜贫恤苦,越峰峦之巅,涉河湖之险,栉风沐雨,亦乐此不疲。

师德高望众,一生致力于弘扬正法,其智宏深,譬如巨海,其心洁白,犹如雪山,其所言说,令众悦服,深为僧俗所供仰。为续佛慧命,惠利群生,师决心于内蒙古包头市土右旗芝云山建立殊圣道场。此清凉胜地,背靠气象万千、层峦叠嶂之大青山,因复有清泉,故名清泉寺。

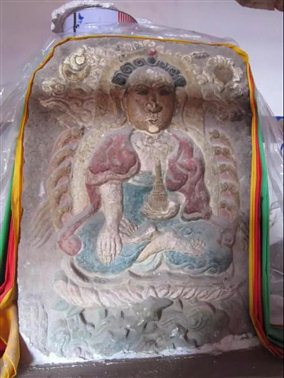

建寺之初,此处只有清道光年间遗留石刻水母圣像一尊。为振兴清凉古刹,师呕心沥血,殚精竭虑。寺院于一九七八年开始兴建。时因经费匮乏,师不辞劳苦,广结善缘,八方唱赞,最后甚至连祖上遗留之房产亦变卖,用来修建寺院,师之高风亮节足叹感天动地。受其感召,四众弟子,协力同心,历经数载,寺院已初具规模,众议师之殊德,实应旌于名山,聊达微忱,以报德表恩于万一耳。

二零一一年农历五月廿三芝云山清泉寺 住持万新率四众弟子敬立。

这一碑刻,前半部分,记录悲峰和尚生平,表彰其功绩。后半部分记录清泉寺兴修经过。根据碑文记载,该寺开始兴建于1978年。建寺之初,只有一尊水母圣象。访问忽洞沟村村民得知,清泉寺原址为胡洞沟村的水母娘娘庙,这尊圣象原供奉其中。清泉寺修成以后,圣象又供奉于清泉寺大殿。石刻左右两侧用蒙汉文各书“道光二十七年五月立”,由此可以推断,水母娘娘庙修建时间不晚于道光年间。此外,在清泉寺大殿供奉着藏传佛教的财宝天王与汉人民间信仰的财神爷,而且财宝天王占有主要位置,另外三尊财神爷则分别放在其四周。其中一尊财神爷手上还放着信徒供奉的人民币百元纸钞【7】。

忽沟村在1940年代曾发生过一次水利纠纷。村中的云姓蒙古人状告杜姓汉人侵占其水权。土默特档案保留了对这一案件的记载,此案发生时,土默特的水权关系在近代产权观念的框架下,已经经过了多次变革。这一卷宗中的表述,表明云全福等已经对“主权”、“使用权”等近代意义上的产权术语非常熟悉,并利用这些术语,在水利法规的框架内,声称自己对水的权力【8】。时至今日,忽洞沟村的村民对这次案件仍留有记忆。档案资料与田野调查的相互结合,也使考察团对这段历史的认识更加鲜活立体。

当晚在土默特右旗旗政府所在地萨拉齐住宿。

7月23日 9:00,中巴车从萨拉齐镇出发,继续沿着110国道,向土默特左旗行驶。

兵州亥村位于大青山脚下,归化城西,水源丰沛、相对富庶,为土匪所觊觎。张荣是本村民团的倡导者,并率先在村中修建自家围堡。其后,在盗匪日炽的情况下,村中也开始修建村堡【17】。张荣是滨州海村的大户,至今当地依然流传着“一出城西三朵荣,兵州亥张荣、贾家营贾荣、中海流陈荣”的说法,可见其人在当地颇具影响。兵州亥村张家围堡的墙体至今仍保存大半,目前已经贴上了“张家大院”的标识牌,但村堡已经随着村落规模的扩展而被铲平【18】。

当天下午3点,刘志伟老师因故提前离开。晚上宿呼和浩特市。

7月24日 6:00,定宜庄、韩笑两位老师乘早上飞机离开呼市。

10:00,乌云格日勒、邱源媛、蔡伟杰、田宓、陈博翼、包呼和木其尔、孔令伟几位老师在内蒙古大学东门附近的普逻书店汇合,总结此次考察的心得体会,并探讨华南与内亚研究进一步对话的可能。

12:00,各位老师分头离开,考察结束。

附识:本考察日志是在汇集考察团成员考察时发表的见解、考察后撰写的报告基础上写成。在考察日志写作过程中,各位师友提供了各类资料和帮助。考察日志中的满蒙藏文由蔡伟杰、包呼和木其尔、孔令伟三位老师录文、转写。在此深表谢忱。

参考文献 【1】内蒙古师范学院地理系编著:《内蒙古自然地理》,呼尔浩特:内蒙古人民出版社,1965年,第46页;《内蒙古农业地理》编辑委员会等编著:《内蒙古农业地理》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1982年,第6页。 【2】关于板申气的蒙文翻译,参见包呼和木其尔:《内蒙古西部地区考察报告》,未刊稿。 【3】关于清代内蒙古盟旗组织,参见Christopher P. Atwood, Young Mongols and Vigilantes in Inner Mongolia’s Interregnum Decades, 1911-1931, 2 vols., Leiden: Brill, 2002, p. 28. 【4】关于这段讨论的经过,参考了陈博翼:《内蒙古考察报告》,未刊稿;蔡伟杰:《书谱石刻工作坊田野考察札记》,未刊稿。 【5】王伟:《佛教神通与四大门—近代以来我国东北地区的仙佛信仰》,《世界宗教文化》2018年第5期。 【6】田宓:《空间构建与社会转型—以内蒙古西部地区板申气村为例》,《历史人类学学刊》2018年第16卷第2期。 【7】关于大殿中供奉财宝天王和财神的内容,参考了蔡伟杰:《书谱石刻工作坊田野考察札记》,未刊稿。 【8】土默特档案,79/1/188,1946年7月24日。田宓:《“水权”的生成—以归化城土默特大青山沟水为例》,《中国经济史研究》2019年第2期。 【9】民国《萨拉齐县志》卷十五艺文,呼和浩特:内蒙古出版集团远方出版社,2009年,下册,第766页。 【10】关于七圣庙内部的情况,参考了陈博翼的《内蒙古考察报告》,未刊稿。 【11】土默特左旗《土默特志》编纂委员会编:《土默特志》上卷,第18页。 【12】张维华:《中国长城建置考》,北京:中华书局,1979年,第105页。 【13】土默特档案,80/5/387,光绪25年8月23日,藏于呼和浩特市土默特左旗档案馆。 【14】土默特左旗《土默特志》编纂委员会编:《土默特志》上卷,第19页。 【15】《把什村史》编纂委员会编:《把什村史》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2003年,第32页。 【16】咸丰《归绥识略》卷24《官制·附:钟秀上抚宪禀》,民国《绥远通志稿》第12册《归绥识略》(附册),内蒙古人民出版社,2007年,第215页。 【17】民国《绥远通志稿》卷63《保甲团防》,第8册,第488页。 【18】田宓:《民国归化城土默特地区的地方动乱与聚落形态》,《中国历史地理论丛》2015年第1期。

|

另一通是立于道光十二年的蒙汉文合璧界碑。

另一通是立于道光十二年的蒙汉文合璧界碑。

.png)