本文初稿系作者在文研院举办的“传承:我们的北大学缘”系列活动第一期“未名学者讲坛”上的发言稿。讲坛上,陆胤等七位北大青年学者登台分享了他们求学路上作为榜样和示范的前辈学人之风采,展现了北大校园中流动着的生生不息、薪火相传的学术风貌,在校内外取得了良好反响。9月21日(本周五),传承系列活动第二期“北大学者讲坛 ”即将拉开帷幕,特此推送此文,以飨读者。

“传承:我们的北大学缘”系列活动第一期

讲述北大学缘故事的陆胤老师

师承与专门

北大中文系近代文学研究方向、渊源和风格

文|陆胤

北京大学中国语言文学系副教授

摘要

本文在学术史视野下,以1950年代以来北大中文系、特别是“近代文学”专业方向的传承为例,说明师道传承在学科建设方面的作用。古典“师承”在现代大学流衍为导师制,成为塑造学科专门的一种制度形式;1952年院系调整后,北大中文系“四老”所奠定的文学史研究格局正是在“师承”与“专门”的张力中形成,其中季镇淮以下“近代文学”研究方向的传承,逐渐形成文史结合、注重人物研究的路数,更凸显专业缝隙之间“师承”延续的重要意义。

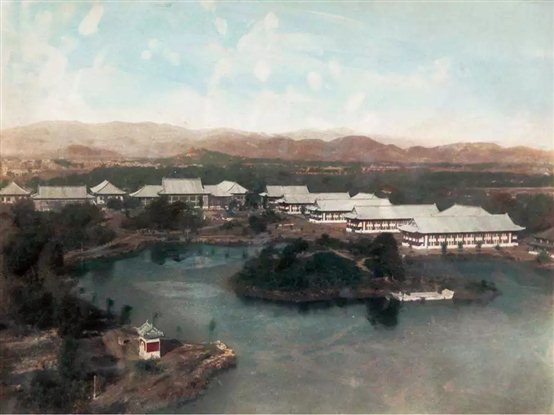

燕园鸟瞰

中国传统学术强调“师资所承”,或谓之“师法”、“师门”。《荀子·修身》篇云:“不是师法,而好自用,譬之是犹以盲辨色,以聋辨声也,舍乱妄无为也。”[1]王充《论衡·量知》篇:“不入师门,无经传之教,以郁朴之实,不晓礼义。”[2]师承关系是经传礼义的入口,但若守之不化,也会限制学问的扩展,“凡依门傍户,依样葫芦者,非流俗之士,则经生之业也”[3],故又有转益多师之说。

近代中国引入西方教育理念,在师门意义上的“专门之学”外,主张另一种与普通学对立的“专门之学”——对某类客观对象进行专深的研究。然而,在晚清以来中国大学专业化历程中,特别是在与旧学关系密切的文史领域,综合人格与学问的师生关系仍是主要的知识传承方式;另一方面,大学的多学科空间又为突破师承的“转益多师”提供了更为方便的场合。“师承”与“专门”之间的张力,给现代大学以研究对象为单位的分科体制补充了“人”的维度,甚至充当了某些专业方向塑型的要素。

从1904年初颁布“癸卯学制”起,京师大学堂—北京大学在近代“中国文学”学科及其各分支专门的塑造过程中发挥了关键作用。(参见陈平原:《新教育与新文学——从京师大学堂到北京大学》,收入陈平原:《作为学科的文学史——文学教育的方法、途径及境界》[增订本],北京大学出版社2016年,第1—26页。)本文并非客观描述历史对象的专业论文,更无意全面铺陈北大中文系的学风;而是要在观念溯源的基础上,追记笔者所体验的北大文学师承,借以衬托师承关系这一私领域对学科建制公领域的作用。从“文学”学科到“古代文学”专业以至“古代文学”中的“近代文学”方向,个人专业化的经验或许也能旁证学科构建的公共性思考。

一

老北大红楼

北大中文系的历史可追溯到“癸卯学制”关于“中国文学门”的设计。1919年国文门改为国文系,开始实行选科制;1925年再次调整课程,分为语言文字、文学、“整理国故之方法”三类,二年级以上分类专修,专业化取向逐渐凸显。建国后,北大中文系的专业设置、课程、人员都有较大变化。1952年院系调整,清华大学中国文学系和燕京大学中国文学、新闻两系并入,下设中国语文学、新闻与编辑两个专业;同时导入苏联教研室制,取消选课制,先后成立现代文学、古代文学、文艺理论等教研室。1954年中山大学语言学专业并入北大,成立语言专业;1958年新闻专业转至人大新闻系;1959年设立古典文献专业,确立了文学、文献、语言三分的专业格局。(以上概述北大中文系专业沿革,参考马越:《北京大学中文系简史(1910—1998)》,北京大学出版社1998年,第18—25、47—55页。)

笔者于2001年考入北大中文系本科,甫入学即分入“中国文学”专业;2005年保研进入“中国古代文学”专业,属“宋元明清文学”段;2011年获博士学位,填写的研究方向为“中国近代文学”;目前就职于“古代文学教研室”。系—专业—教研室—研究方向,形成了个人专业化经历的四个层级。这一设置对应于教育部《学位授予和人才培养学科目录》及《学科分类与代码国家标准》规定的学科分级体制,却又不尽相同。事实上,除开政治因素等外力影响,在北大中文系目前的专业格局中,许多部分仍是师承脉络的延续,某些学科(或专业方向)的研究范围和治学风格甚至凭借师承关系才得以明确。

梳理当前北大中文系的“师承”,与其远溯晚清五四,不如以1952年为起点。因为这一年秋季完成院系调整,归并燕京大学、清华大学、老北大三校师资,几乎算是重建了一个北大中文系(“中国语言文学系”之名亦发端于此)。就文学史研究而言,除了游国恩(1899—1978,原北大)、浦江清(1904—1957,原清华)等1980年代以前谢世的老辈(此外,1953年北京大学文学研究所成立时,调入孙楷第[1898—1986,原燕京]、俞平伯[1900—1990,原北大]、余冠英[1906—1995,原清华]等知名学者。该所于1956年改隶中国科学院[即今中国社科院文学研究所的前身],诸人亦调出北大),就数吴组缃(1908—1994,原清华)、林庚(1910—2006,原清华、燕京)、季镇淮(1913—1997,原清华)、王瑶(1914—1989,原清华)“四老”在燕园执教最久。稍后留校任助教的有被称为“大师兄”的陈贻焮(1924—2000)等。1980年代至今北大中文系古代文学和现代文学两个教研室的教员,多半为他们的门人或再传。值得注意的是,“四老”都不属于1952年以前的“老北大”,从渊源上看反而更贴近民国时代的“清华学派”。(师从朱自清而长期任教于北大的王瑶,在晚年提出“清华学派”之说,主要指1952年以前清华大学中国文学系的学风。参见王瑶:《我的欣慰和期待》,收入《王瑶全集》第8卷,河北教育出版社2000年,第83—87页。)

朱自清、闻一多等

杨振声(1890—1956)曾总结老清华国文系“与其他大学最不同的一点”,是“注重新旧文学的贯通与中外文学的融汇”。[4]陈平原曾考察“中文四老”之说的由来,总结有三方面共性:“政治与学术的纠葛”、“文学与史学的互动”、“古典与现代的对话”,也强调贯通古今中西的思路。[5]然而,1950年代以后,“四老”各自确立了较为明确的学术领域,进而扩展为北大中文系文学专业的专门化方向。这当然也与政治运动氛围下的课程分工和教材编纂等活动有关。院系调整之初,吴组缃和季镇淮同属现代文学教研室,王瑶从中古文学进入鲁迅研究,但讲课时并没有如此严格区分。文学专业的中国文学史课程贯穿八个学期,分为四段:“先秦两汉,游国恩教授主讲;魏晋南北朝隋唐,林庚教授主讲;宋元明清,吴组缃教授主讲;现代文学,王瑶副教授主讲。”[6]“现代文学”后来独立为一门课程,古代文学教研室则自然分为三个“教学小组”(即后来的“研究方向”)。(不同于其他大学中文系通常将“唐宋”合为一个时段方向的做法,北大中文系却将二者分开,可能与林庚、吴组缃二先生在时段和文类上的不同兴趣有关。)师生传承亦在此“教研室—教学小组”框架下,以“培养梯队”的名义展开。吴小如(1922—2014)曾忆及1970年代末他与吴组缃商量,宋元明清方向要“加紧培养接班的梯队……大力、全力培养赵齐平,不一定让他讲基础课,更不能‘打杂’,而是要让他多进行科研,开专题课,多写文章,把他推上去,提高他的知名度,使他成为这一段文学史的多面手”。[7]

师生合力编纂“文学史”教材,也是1950—1960年代中文系向专门化“跃进”的一大推动力。1958年,署名“北大中文系文学专门化55级集体编著”的红皮本《中国文学史》问世,年轻学生们在“后记”中发问:“按照老‘皇历’,只有教授专家们才能著书立说,我们这些年轻人——大学三年级的学生,行吗?”(北京大学中文系文学专门化55级集体编著:《中国文学史》[二卷本,下册],人民文学出版社1958年,第698页。)答案在当时必须是肯定的,教师中只有季镇淮和冯钟芸(1919—2005)等未成为“拔白旗”对象者才获资格参与。但随后“黄皮本”“白皮本”等《中国文学史》修订版的出现,又不得不借重于老派学者的指导。当事人追记在1961年的修订过程中,“不仅目睹了他们的大学者的丰采,而且同他们朝夕相处一年多……我们不仅在研讨问题的会上听到他们珍贵的意见,又是还常常到他们住的房间里请教一些问题,或者闲聊天。季(镇淮)先生就是这里面最容易接近的人之一”。五四以后不断被追怀的师生从游场面,在特殊政治环境下仍时而一现。[8]

红皮本《中国文学史》将“旧民主主义革命时期文学(鸦片战争—五四运动)”附在最后一编,到1959年修订的“黄皮本”中改称“近代文学”,作为整个古代文学的收尾。(见北京大学中文系文学专门化1955级集体编著:《中国文学史》(四卷本,[第四册],人民文学出版社1959年,第205—426页。)这固然受到革命史论述中“新、旧民主主义革命”时期区分的影响(1939年12月,毛泽东在《中国革命和中国共产党》一文中提出新、旧民主主义革命之别,并指出新民主主义革命“在中国则是从一九一九年五四运动开始的”,成为建国后文学史研究中以“五四”为界区分“近代”和“现代”的权威依据。见《毛泽东选集》,人民出版社,1991年,第2卷,第647页),更与此前胡适(1891—1962)、陈子展(1898—1990)等将晚清民初文学视为“五四”先声的视角有所不同。(参见胡适:《五十年来中国之文学》,《胡适全集》第2卷,安徽教育出版社,2003年,第259—344页;陈子展:《中国近代文学之变迁 最近三十年中国文学史》,上海古籍出版社,第96—111、121—122页。)尝到“集体编著”甜头的学生们随后开始编辑《近代诗选》,但“这时候,风向也有点变化了,这就是注意团结自己的老师,强调师生合作”。其时正逢季镇淮因系里教学需要,准备研究近代文学,于是参加该书的编辑小组。诗选中“龚自珍的诗最难注,镇淮师就自己把这副担子挑起来”。[9]正是以龚自珍为突破口,季镇淮从司马迁、韩愈转向了近代文学研究。

二

北大中文系77级文学专业

1978年,北大中文系恢复招生。经过十年动荡,七七、七八级学生同时享有两代师长的关怀:“一辈是我们当时称为‘先生’的,解放前就在老北大老清华老燕大任教或学习的老师……另一辈是五十年代在北大学习后来留校任教的老师们。”(张鸣:《校魂与学缘》,在文研院“传承:我们的北大学缘”座谈会上的发言,https://mp.weixin.qq.com/s/990VZ5WtNTGuXUNxcq1dwA。)在古代文学范围内,前一辈即吴组缃、林庚、季镇淮、陈贻焮等,后一辈“文革”前留校的教师有沈天佑(1931—2010)、褚斌杰(1933—2006)、赵齐平(1934—1993)、周先慎(1935—2018)、袁行霈、周强、费振刚等。1984年,中文系恢复导师制[10];而在此前,研究生的招生和培养已著先鞭。

1984年起,北京大学开始招收文学专业博士研究生。在两辈导师的提携下,新时期以来入校者迅速成长为培养博士生的骨干力量。与此同时,博士论文也越来越成为专业化和师承传递的主要凭借。笔者统计了1988—2011年北大中文系古代文学专业的160篇博士学位论文,这些论文的选题呈现出一定的分布规律。1. 从文类上看,诗歌(含词及辞赋)选题最多,占36%;小说次之,占18%;文16%,戏曲2%,综合13%。1950年代以来依据文学史教学与写作需要(“一代有一代之文学”)确立研究方向和文类之间的对应关系,如中古段的林庚、陈贻焮专攻诗,近古段的吴组缃专治小说等,基本为其弟子辈继承,由此呈现出前段诗赋研究与后段小说研究的双峰。2. 从研究时段(专业方向)看,先秦两汉占27%,魏晋南北朝隋唐占30%,宋元明清占25%,近代占8%,其他占10%。先秦两汉段擅长的学术史研究一度颇为繁盛,进入新世纪则随着相关教师的去世或退休而减少。由于季镇淮未带博士生,直到1990年代末其弟子夏晓虹始获博士生导师资格,2002年起才有近代段的选题涌现。3. 就研究方法而言,1988—2000年间以作家或专书研究较多,与当时中文学界的理论热、方法热保持一定的距离;进入新世纪以后,文化史、文体学、性别研究等新方法抬头,一些选题跨入经学史、思想史、出版史领域。4. 在指导方式上,以单一导师指导为主,早期亦有合作指导的情形,多为少壮学者辅助老先生的局面。

以上选题统计,反映了新时期以来学界对“古代文学”专业及其研究范式的基本理解,虽然经历过方法和视角的扩充,诗歌、小说为中心的“文学性”研究仍是主流。在这一格局下,处于“古代文学”末端的“近代文学”,位置相对特别。1980年代重建“近代文学”学科时,上海书店有编辑《中国近代文学大系》之役,为此汇集了一批对晚清民初文学感兴趣的学者和作家。当时发生分歧的一大焦点,即近代文学、特别是近代文的“文学性”问题。如施蛰存(1905—2003)就认为“《大系》的《散文集》应当选入‘文学的’散文,而不是没有文学意义的散文”[11];何满子(1919—2009)亦强调“文学与文章之区别,恐在作者的美学自我意识”,“凡经世致用文字及日常应用文章,均宜删除,否则与‘文学’殊不相称”。(见《中国近代文学大系争鸣录》,第294、275页。冯至(1905—1993)亦有类似观点,见同书第214页。)针对这些“作家派”观点,学者季镇淮更关注“近代社会的特定条件”,“人们已经顾不得文章的文采,而唯求文章有用了”。(参见季镇淮:《关于近代散文的特色和编选问题》、《近代文学的主流及其思想脉络》,收入《中国近代文学大系争鸣录》,第44、51页。)换言之,近代文学之所以成为近代文学,并不在于附庸古典文学或现代文学的“文学性”理念,而正在文学之外,即所谓“思想性”和“政治性”。毋庸讳言,季镇淮对“政治性”的强调有时代印记,对于文艺性文类更不无忽视。(如季镇淮继承胡适的观点,认为近代“词不重要”,招来中山大学教授陈则光(1917—1992)的反对:“近代写词的人却不少,词集也不少。据叶公绰编选的《全清词钞》,列举龚自珍以下的词人达一千余家。陈乃乾辑录的《清名家词》,入选的近代词人也有三十二人。这是一笔丰富的文学遗产。”见《中国近代文学大系争鸣录》,第43页。)但这些偏向正好折射出他作为一个中文系的“史家”而非“文家”的立场。

西南联大国文系

与季镇淮为联大校友、且在清华和北大共事多年的语言学家郭良夫(1916—2010)曾提到,1986年冬吴组缃向他提及一次争吵:“季说吴不懂历史,吴说季不懂文学。”郭郑重其事地将此事披露于怀人文字,说“这反映了一个事实:吴组缃先生是个文学家,而季镇淮先生是个文学史家”。[12]这段轶事颇费解读。吴组缃虽以作家著称,但他研究小说注重社会历史的倾向众所周知(如坚持认为《儒林外史》反映民族思想,以及批评茅盾小说脱离生活实际等),还曾要求研究生读刘知幾《史通》,何尝不是“文学史家”?[13]五四新文化运动特别是“整理国故”以来,“文史沟通”“诗史互证”早已成为文学研究的基本方法,甚至整个“文学史”学科都是文学历史化、对象化、考据化的产物。但具体来看,文史结合又有许多不同的立场和途径。吴组缃重《史通》,出发点仍在小说,即认为史学传统为“中国小说起源的两个传统”之一。

相比之下,季镇淮的文学研究本是从史学兴趣出发,从司马迁、韩愈、龚自珍顺流而下,其著作亦是以传记、年谱、注疏等体例见长,更多发挥老清华国文系“释古”的优势。他所奉为圭臬的是闻一多“诗的史,史的诗”之说:“季先生研究司马迁,是打好史的基础,也寻求治史的好的规范。这与他的整个学术工作是有内在联系的。”[14]关于季镇淮的回忆文字,常会提及他三十余年念念不忘考证“十五州”典故的事迹。其治学固然以朴素谨严为基调,但也不能因此就忽视阐释工夫。比如他解读龚自珍《杭大宗逸事状》,“说明龚氏之为此文,并不在考求逸事本身,传其实迹”,而是“寓微意于记事之中”。[15]学生上课也能体会到季的治学思路“特别强调学术思潮在文学发展中的作用”,如讲龚自珍“特别强调了公羊学派对龚自珍的影响,重点分析了龚氏的‘尊史’思想”等[16]——历史是“体”而文学是“用”。与“五四”以来文学史研究将文学历史化、考据化的方向不太一样,季镇淮的文史结合路数更关注历史本身的文学化展开。

三

不同于天然带有“文学自觉”的中古或现代文学研究,夹在其间的“近代文学”比较缺少“文学”气质,或者说其作为“文学研究”的自足性有待“文学”的重新定义(这点倒与季镇淮曾经从事的先秦两汉文学研究有共通之处)。此类强势学科缝隙中的“非典型”小众专业,可能更需要“师承”的护持。季镇淮在“文革”前的老学生有孙静(留校任教)、杨天石(后转入民国史研究),进入新时期又先后指导了张中、张永芳、夏晓虹(留校任教)、吴迪四名硕士生。他晚年给人的印象是“寡言少语”“光华内敛”,“不仅有点木讷,有时还有点近乎迂直”。此类个性也会反映在师生交往中。比如安排硕士生答辩,季镇淮特地请来当时还没有高级职称的老学生杨天石,结果杨氏不留情面,对两篇论文都投了反对票;季则对杨的直言表示赞赏。[17]又如为学生新书作序,季镇淮也是直陈缺陷,写得“很容易使人觉得尴尬”。[18]这种“直道不回”的人格实为季门师生所共有,灌注于他们的文史研究之中,成为一种学术风格。

季镇淮先生与夏晓虹教授

季镇淮开拓的近代文学研究方向,通过1984年留校的夏晓虹而在北大中文系得到传承。在给后者著作所写序言中,季镇淮仔细交代了师生结缘的原委,并言及他带研究生时有意模仿闻一多、朱自清的风格:“我在清华园从闻、朱二先生读研究生期间,先生从未多加顾问,而放任我们自由读书。我指导研究生没有经验,夏晓虹从我攻读近代文学,我只是建议她从清代文学入手,从清初的专集读起。”季镇淮仍希望近代文学的学科训练建构在古典文学阅读的基础上,能够“顺流而下”。他看中夏晓虹的文章“最大特点是平实:既不故作夸饰过甚之词,也不追求一鸣惊人之论”,“不求闻达,不蹈虚空”。师生二人的性格确实有很多共鸣,以致季镇淮慨叹:“能知我文章用心之所在,前后只有王瑶与夏晓虹,今生不再作第三人想。”[19]

到2016年退休时,夏晓虹共在北大培养了36名博士、硕士研究生,近代文学研究已由古代文学、现代文学的附庸而蔚为大国。夏晓虹先后撰有《觉世与传世——梁启超的文学道路》(1991)、《阅读梁启超》(2006)、《梁启超:在政治与学术之间》(2014)等专业著作。其治学亦以人物研究为原点,注重文史结合和史料整理,并将材料范围扩充到报刊和域外文献。她曾在访谈中透露自己“结缘梁启超”的动因:梁启超对我的近代文学与历史的研究具有多重意义。首先,在我看来,无论做哪一时段的研究,都应该从中心进入,抓住关键人物,才能够观照全局。借用梁启超在《中国历史研究法补编》中讨论评传写作时的说法:“我的理想专传,是以一个伟大人物对于时代有特殊关系者为中心,将周围关系事实归纳其中;横的竖的,网罗无遗。”而梁启超本人就是处于近代这个过渡时代的关系网中心的伟大人物,对其时的文学、文化具有覆盖性的影响。[20]

对梁启超其人的长年倾注,使夏晓虹的研究涉及近代中国政治史、学术史、社会史、生活史各方面的问题。与此同时,由于是用严谨考证而非预设成见进入人物身世,以人物为中心的策略,有力地支撑了历史现场的具体性和复杂性,凭此破除学科论述形成过程中造成的人为界限。(参见陆胤:《以人物破除界限》,载《读书》2014年第7期。)由一个人物推及一个时代,这与季镇淮从“三别好”(司马迁、韩愈、龚自珍)入手把握中国文学史的思路如出一辙。

余论

清儒章学诚(1738—1801)曾言:“学者不可无宗主,而必不可有门户。”[21]同样讲师承,“宗主”与“门户”的区别往往只是一念之微。“宗主”讲学术之公,“门户”却是一己之私。良性的师承关系并不排斥转益多师,若能秉持学术公心,“师承”或亦有利于“专门”的确立。反之,依门傍户,出主入奴,不仅“专门”的学术原则难以维系,“师门”本身也将为人侧目而岌岌可危。1950年代以来,北大中文系的近代文学研究逐渐萌发,形成文史结合与注重人物研究的独特风格;但从传承谱系来讲,却长期是系于一线之微,正是师承关系保护了专业方向的生存和发展。这是现代大学的分科环境下,学术传承“有宗主”而“无门户”的一个例证。

但在“公”和“私”之间,除了学术公义的客观标准,还有“口授心传”意义上的主观互动。按照现代社会人际交往的原则,师生相处带有职业伦理的要求和界限,越界即会犯规;与之相对,家庭基本属于“私”的领域,二者不容混淆。现代大学专业细分和评审机制的完善,也被认为有克服学术“近亲繁殖”的功效。然而,在中国古典的师承典范中,师与君、父同属一个人伦结构的扩展,亲从亲游之“私”反被认为有助于成就学术传承之“公”。更何况,从传统经史之学到现代人文学术,二者都与以客观世界为对象的近代自然科学不同。“道问学”的前提是“尊德性”,学问的传承离不开活生生个体的“性情”因素,更以各个具体人“德性”的造就为终极鹄的。若完全取消师生之间的“私德”,而以职业化、技能化的授受关系视之,人文学术最精髓的部分恐将不复存在。民国以来,当师道传承面临近代学校制度的挑战,即便蔡元培(1868—1940)、梁启超(1873—1929)、胡适等新文化人也感受到了危机。他们或导入西方新型导师制,或附会传统书院山长制,竭力要为古典师道在现代大学中找到替身。(1918年底蔡元培观察到:“自科举废、学校兴,师弟之间之感情,遂一落千丈。其故由于两方:教者除上堂演讲外,不复注意被教者之进步受益与否;被教者遂亦不发生感情与教者接洽。至使学术之授受,同于商铺之买卖,实为不良之现象。”见蔡元培:《在北大哲学门学生欢送李煜瀛赴法会上的演说词》(1918年12月12日),高平叔编:《蔡元培全集》第三册,北京:中华书局,1984年,第229—230页。胡适则谓:“古时的书院与现今教育界所倡的‘道尔顿制’精神大概相同。……要知我国书院的程度,足可以比外国的大学研究院。譬如南菁书院,他所出版的书籍,等于外国博士所做的论文。书院之废,实在是吾中国一大不幸事,一千年来学者自动的研究精神,将不复现于今。”见胡适:《书院制史略》,前揭《胡适全集》第20卷,第111页。1927年梁启超亦提及:“研究院的形式,很有点像道尔顿制的教育,各人自己研究各人的嗜好,而请教授指导指导。”见梁启超:《北海谈话记》,夏晓虹辑校:《饮冰室合集集外文》,北京:北京大学出版社,2005年,中册,第1034页。)

自晚清以迄于今,师承脉络的延续与分科体制的导入双线并进。这一局面在当下却面临着不亚于百年以前的挑战,亲从亲游的师生关系需要一定时间、空间以及主观意愿、外在制度的保障。三十年前,“北大中文四老”都住在燕园内,除林庚卜居燕南园稍远,吴、季、王则是同住朗润园,亲近学生相当便利;到其门生辈,即已逐渐迁出燕园;今日的青年教师更是散居各处,赴校讲课如同白领上班,学术工作与日常生活日益脱节。当年蔡元培忧心的“师生隔膜”问题,正因空间隔绝而进一步加剧。加之近年来各大学人事制度改革,教师科研压力陡增,指导学生的意愿度未必很高。在各种数据评估中,“带学生”的成绩不如“发论文”,过分密切的师生甚至师门关系则被认为有碍专业公平。与此同时,研究生数量却在不断攀升,社会上戏称的“老板—打工”关系正从理工科向人文学科蔓延。问题还在于,真正理想的师承——以“性情”为着眼点的“口授心传”,很难成为数字管理(mathematical management)或评估的对象。在这种新情势下,如何避免“师道”沦为“市道”,仍是一个相当迫切的问题。

作者陆胤副教授与其师夏晓虹教授

在韩国首尔参加第十一届国际比较文学学会

参考文献

[1]王先谦撰. 沈啸寰, 王星贤点校. 荀子集解·上册 [M]. 北京:中华书局, 1988: 34.

[2]王充著. 黄晖校释. 论衡校释·第2册 [M]. 北京:中华书局,1990: 552.

[3]黄宗羲. 学案发凡 [A]. 沈芝盈点校. 明儒学案上册 [M]. 北京:中华书局,2008: 15.

[4]杨振声. 为追悼朱自清先生讲到中国文学系 [A]. 李宗刚等编. 杨振声文献资料汇编[M]. 济南: 山东人民出版社,2016: 395.

[5]陈平原. 在政学、文史、古今之间——吴组缃、林庚、季镇淮、王瑶的治学路径及其得失 [A]. 陈平原.作为学科的文学史(增订本)[M]. 北京:北京大学出版社,2016:359—403.

[6]丹晨. 追念吴组缃师 [A]. 吴组缃先生纪念集[M]. 北京: 北京大学出版社, 1995: 86.

[7]吴小如. 读王水照兄近作有感[A]. 吴小如. 霞绮随笔[M]. 北京: 新世界出版社, 2002: 218.

[8]孙玉石. 还原了一个平平常常的我——怀念季镇淮先生[A]. 夏晓虹编. 季镇淮先生纪念集[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 77.

[9]杨天石. 回忆季镇淮师[A]. 夏晓虹编. 季镇淮先生纪念集[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 68—69.

[10]马越. 北京大学中文系简史(1910—1998)[M]. 北京: 北京大学出版社, 1998: 126.

[11]范泉主编. 中国近代文学大系争鸣录[M]. 上海: 上海书店出版社, 2010: 30.

[12]郭良夫. 怀念来之[A]. 夏晓虹编. 季镇淮先生纪念集[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 42.

[13]张菊玲. 永念师恩——追忆吴先生与中国小说史研究[A]. 吴组缃先生纪念集[M]. 北京: 北京大学出版社, 1995: 167.

[14]刘烜. 怀念季镇淮师[A]. 夏晓虹编. 季镇淮先生纪念集[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 89.

[15]孙静. 石韫玉而山辉——深切悼念季来之镇淮师[A]. 夏晓虹编. 季镇淮先生纪念集[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 64.

[16]张鸣. 天将以夫子为木铎——怀念敬爱的季镇淮先生[A]. 夏晓虹编. 季镇淮先生纪念集[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 117.

[17]黄修己. 这故事还要再讲[A]. 夏晓虹编. 季镇淮先生纪念集[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 97.

[18]张中. 文史兼治 品业双修——缅怀业师季镇淮[A]. 夏晓虹编. 季镇淮先生纪念集[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 151.

[19]季镇淮. 《诗骚传统与文学改良》序 [J]. 群言, 1995 (12).

[20]夏晓虹, 陆胤. 打开多扇窗口,眺望晚清风景——夏晓虹教授访谈录 [J]. 学术月刊, 2016 (2) .

[21]章学诚. 浙东学术 [A]. 章学诚遗书[M]. 北京: 文物出版社, 1983: 15.