|

按语

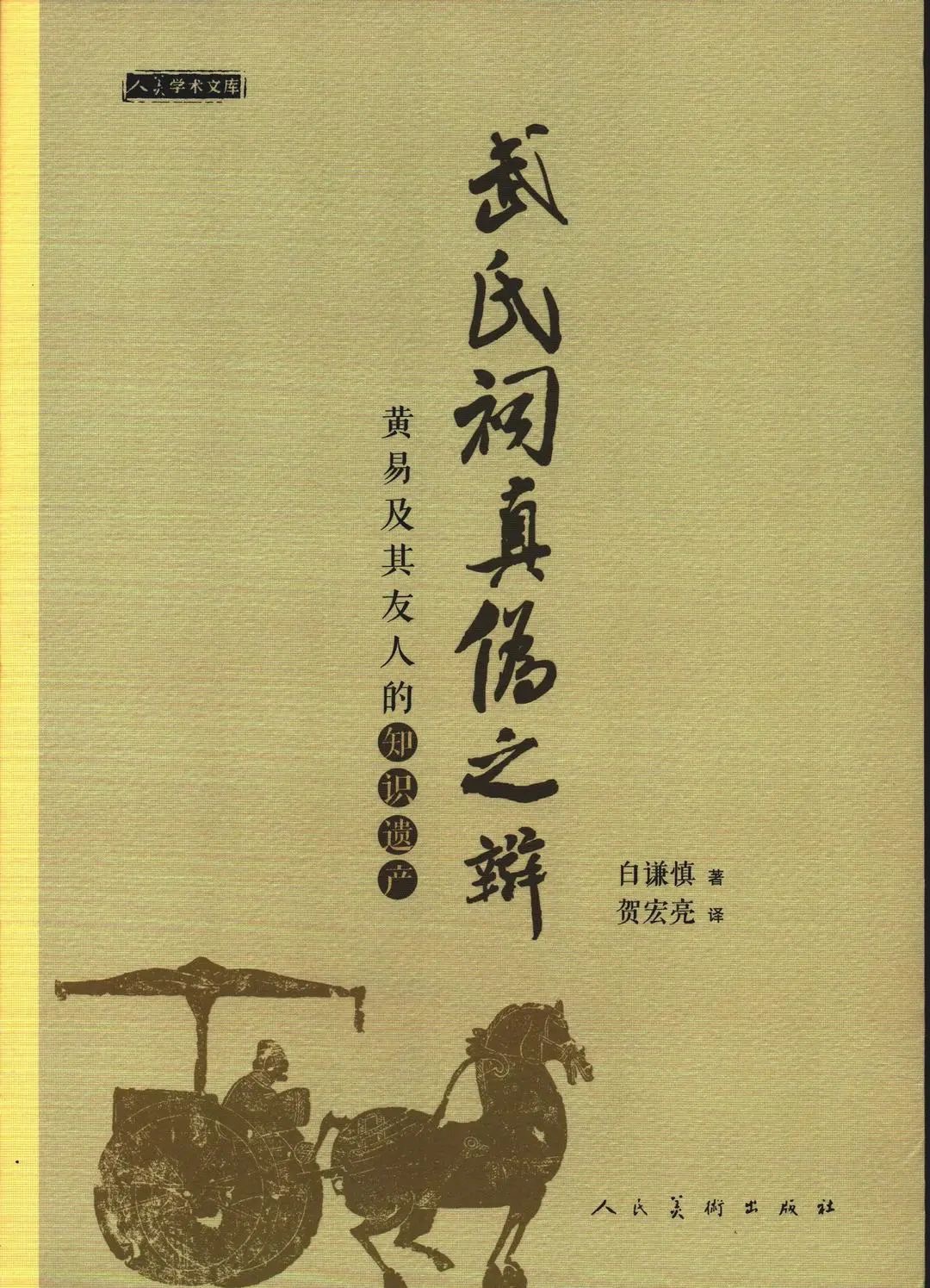

文研院自创立以来,始终致力于推动跨学科交叉合作,为知识积累和思想创新提供学术支撑。近年来学界不少新著出版,其中一些书的想法或在文研院萌生,或曾在文研院得到了来自不同学科背景学者的反复讨论。文研院微信公众号为此设立“新书推介”栏目,对和文研院有关学者的学术出版情况进行追踪和介绍。本期推介,我们选择了文研院第一期邀访学者、浙江大学艺术与考古学院白谦慎教授的新作《武氏祠真伪之辩》。

|

|

作者:白谦慎 译者:贺宏亮 出版社:人民美术出版社 出版时间:2019年12月

目录

概述 黄易的交游圈 黄易的拓本 古代金石著录 尾声 致谢 附录:《黄小松拓武梁祠象》卷

内容介绍

本书译自白谦慎撰写并在美国发表的一篇辩论长文,一方面向读者介绍黄易及其友人所构成的学术圈,指出他们是18世纪中国最优秀的学术群体,在诸多领域取得了杰出成果;另一方面,将讨论《重塑》一书中某些质疑洪适《隶释》的文章在论证方法和事实材料方面包含着的错误,以反驳《重塑》的两位主要作者关于武氏祠乃后世伪造的观点。

作者介绍

白谦慎,浙江大学艺术与考古学院教授、浙江大学艺术与考古博物馆馆长。1978年考入北京大学国际政治系,1982年毕业后留校任教。1985年考入该校研究生院,一年后赴美国罗格斯大学攻读比较政治。1990年在获硕士学位和修完比较政治博士课程后,转学至耶鲁大学攻读艺术史,师从班宗华教授。1993年获硕士,1996年获博士。1995-97任教于西密执安大学艺术系。1999-2000年为盖梯基金会博士后。1997年至2015任波士顿大学艺术史系中国艺术史教授,2004年获终身教席。2015年起任浙江大学教授。

他的主要著作包括《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》(哈佛大学亚洲中心,2003年)、《天倪——王方宇、沈慧藏八大山人书画》(与张子宁等合作。佛利尔美术馆,2003年)、《傅山的交往和应酬——艺术社会史的一项个案研究》(上海书画出版社,2003年)、《与古为徒和娟娟发屋——关于书法经典问题的思考》(湖北美术出版社,2003年)。

黄易的拓片

黄易的友人们都认为他是当时最出色的古代金石拓本鉴藏家。即使是质疑过黄易部分拓本并非拓自原石的翁方纲也同样如此。钱大昕在为黄易的《小蓬莱阁金石文字》一书作序时,给予了黄易极高的评价:“海内研精金石文字与予先后定交者,盖廿馀家,而嗜之笃而鉴之精,则首推钱唐黄君秋盦。”

上海博物馆藏洪亮吉致黄易的一通信札中写道:“日来搜采金石又得几种?有副本能惠一二册否?”此札表明,黄易在友人圈中主要被认为是一位研究古代碑刻的重要学者。当赵魏远赴广东之时,黄易致信给他并寄赠了一些拓本。黄易希望赵魏能在广东访拓一些古代碑碣并将拓本寄送给自己。在另一通致赵魏的信札中,黄易说自己制作了数件汉代衡方碑的精拓,拟寄送一件给赵魏。[1]

由于黄易工作生活所在之处遗存不少古代碑刻,他能够很方便地得到拓本。翁方纲曾提及,黄易曾任职过的山东济宁是汉魏碑刻遗存最多的地方。[2]总的看来,在明清的访拓古碑活动中,碑刻集中的地域因素与拓碑的学者们是否居住或任职于此地域之间,有着较为明显的因果联系。例如,赵崡(1573—1620)和郭宗昌(卒于1652年)都是陕西人,陕西地区的碑刻遗迹甚多,因此两人也是晚明时期最为重要的古代金石拓本收藏家。同样,十九世纪的陈介祺居住在山东潍县,邻近战国时代齐国故都遗址,得地利之便,成为先秦印章和陶文的收藏大家。由于这个地理方面的因素,一方面在晚清时代没有任何其他人在这方面的金石收藏能与陈介祺相抗衡,另一方面,也使陈介祺的收藏有相当一部分来自本地,具有地域色彩。[3]

黄易所说的“精拓”在清代中期的知识圈和艺术界中都扮演着重要的角色。不过,这点对于西方读者来讲,还不是十分了解。在关于拓本的一篇英文文章中,我曾经写道:“今天的人们已经习惯于现代印刷技术所生产出来的大量的艺术复制品。然而,中国古代书法碑刻的不同拓本,即使它们拓自于同一块碑石,相互之间也有差异。由于制作拓本的手工程序,使得每一件拓本都是具有原创性的艺术品。”[4]在制作拓本之时,由于纸张、墨汁等差异,以及拓碑时拓工给予纸张压力的不同,气候条件的差异,等等,能够使同一个人在同一天拓自同一块碑石的两件拓本之间出现极大的差别。而拓碑者造成这些差异的目的也各不相同:为了使拓本更有趣味、更为精致,或是更有效率,等等。

我们不妨以山东曲阜孔庙所藏的西汉五凤二年刻石(又名鲁孝王刻石)的两个拓本为例。由于西汉时期碑刻遗存极少,五凤二年刻石非常珍贵。清初的不少学者和书法家都曾观摩过此碑。例如,山西学者傅山(1607-1684/85)和他的孙子就曾于1671年访看过此碑。[5]大约四年之后的1675年,清初著名书法家郑簠到曲阜访此碑并制作了数件拓片。[6]郑簠将其中一件赠给其友人、大学者朱彝尊(1629—1709),这件拓本(图1)至今仍保存于北京故宫博物院。

《汉五凤二年刻石》 曲阜汉魏碑刻陈列馆藏(林梢青/摄)

郑簠制作的这件拓本是讨论拓本艺术的有趣范例。由于郑使用的是湿墨法,使得这件拓本除了文字部分之外,墨色极为厚重,给人的印象很深。不过,尽管湿墨法使拓片的艺术效果很好,但却使一些文字不易辨识(特别是拓本左下角的“成”字)。郑簠是一位意识超前的艺术家,他在这里重视的是艺术性而非文字的可读性。

而中国国家图书馆所藏的另一件五凤二年刻石拓本(图2)正好与郑簠拓本形成鲜明对比。国图所藏本曾经著名藏书家顾广圻(1766—1835)之手,是与郑簠拓本基本同一时期的清初拓本。[7]制作这件拓本的墨包一定比郑簠的墨包干许多。五凤刻石的文字在清代初年已大多漶灭难辨,因此,在制作这件拓本时非常小心,墨色浅淡。专家们认为上述两件拓本都拓自原石,将它们一并刊布于《中国美术全集》中。这个例子很好地说明,两件同一时代拓自同一块碑石的拓本之间,在文字的可辨识性和外观面貌上具有相当大的出入。

图1 清 郑簠拓《汉五凤二年刻石》 1675年 故宫博物院藏 图2 清初拓《汉五凤二年刻石》 中国国家图书馆藏

为何像郑簠这样出色的拓碑者会椎拓出不便识读的拓本呢?[8]上文曾经说过,郑簠在制作这件拓本时,是把关注的重点放在了艺术性而非文字的可读性之上。这种美学上的追求其实是晚明以来书界的风尚所在。在明代末期,文人治印开始流行,同时代的书法家们为古印风雨侵蚀岁月磨损所呈现出的古趣所吸引,而努力在其书法实践中追求古意班驳之趣。残破之美同样也是当时篆刻家们治印时的艺术追求。例如,在何通《史印》中的“陈胜”一印,笔画残破粘连,追求一种盎然的古趣。(图3)

图3 明 何通 《印史》 收录“陈胜之印”

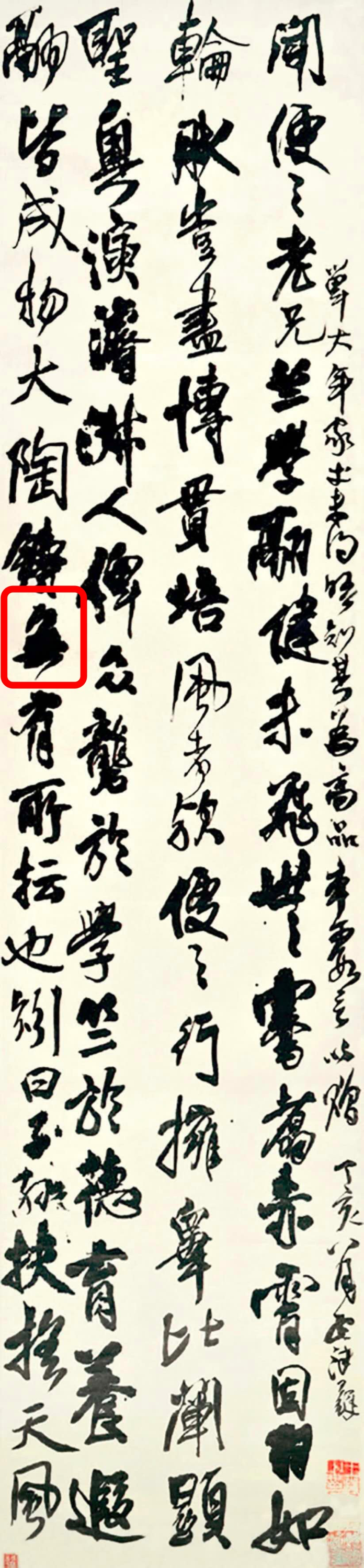

在书法实践中追求古趣也成为当时的风尚。大书家王铎在其草书中常常使用“涨墨法”,而使得笔画涣漫,不易释读。如其1647年的一件草书轴右起第四行第八字“无”,(图4)因其中部笔画用墨过浓而浸出,使该字几乎无法辨认。郑簠拓本的视觉追求,其实是十七世纪下半叶许多篆刻家和书法家们的共同理想。

图4 清 王铎 行书《赠单大年家丈》立轴 1647年 234cm×56cm 绫本 台湾何创时书法艺术馆藏

除了有意为之,另外一些因素也可能导致拓本不易释读。例如,蔓草盖住了碑石,尘垢填满了铭文,拓工技术欠佳,等等,诸如此类的因素都会对拓本的质量造成不同程度的影响。由于这些原因,学者和拓本鉴藏家们早就注意到了一种现象:即使随着时间的推移碑石可能会越来越残破,但早期拓本可以释读的文字反而可能比晚近的精拓本更少。叶昌炽(1847?—1917)是晚清著名的金石学家和藏书家,他在其著作《语石》中曾经这样写道:

拓本虽以先后为别,然后拓之精本,竟有胜于旧拓者。嵩山太室石阙,王虚舟所见新拓本,校程孟阳旧拓本转多字。余所得昭陵诸碑,皆道光间拓也,[9]陆先妃清河公主两碑,视萃编所收约多数十字。[10]张允杜君绰两碑,则溢出二三百字。盖西北高原积土成阜,碑之下半截或沦陷入土,拓工第就显露者拓之,辄云下截无字,而不知其文固无恙也,百年后复出矣。或藤葛纠缠,或苔藓斑驳,又或尘垢丛积。拓工未经洗濯,草草摹拓,安有佳本。若为之刮垢磨光,则精神顿出矣。国学石鼓文,近时洗拓本,视国初转多字,[11]此其明验也。[12]

在此,叶昌炽谈及制作精拓本的方法,相对晚近的拓本,其字口可能比旧拓更为清晰。另外,文字的可辨识度并不完全依赖于拓本的好坏。碑石磨损少,质量较差的拓本,照样也可以辨认出文字内容。当碑铭的文字毁损较严重之时,如何去椎拓,对于拓本文字能否被辨识更为重要,在椎拓技术上极小的差别也可能造成可辨识性方面的重大差异。同一块碑石,一件精拓本中可以释读的文字,在另一件较差的拓本中可能就无法辨识了。

正是由于这些因素,我们才能够理解为何晚明和清代的著名学者和鉴藏家们会对“洗碑”之事极为关注。因为洗碑之后可以椎拓出远较前代拓本为胜的精拓本。明清之际的文人曾这样描述当时的金石学家赵崡:“深心嗜古,博求远购,时跨一蹇,挂偏提,注浓酝,童子负锦囊,拓工携楮墨从,周畿汉甸,足迹迨遍。每得一碑,亲为拭洗,椎拓精致,内之行簏。”[13]清初学者叶奕苞也曾记载过朱彝尊的访碑活动:“锡鬯(朱彝尊)同曹侍郎(曹溶)历燕晋之间,访得古碑,不惮发地数尺而出之。从者皆善摹搨及装潢诸事。文人好古,近罕俦匹。”[14]

上述两段文字中明确地告诉我们:将碑石从土中发掘出来,清洗碑石上的文字并请技艺高超的拓工来制作拓片,对于拓本的质量好坏极为关键。而在黄易的访碑图系列中,也分别反映出了制作精拓本的过程,如:竖立起卧倒的碑石,清洗碑石,等等(图5)。这些准备工作对于黄易和他的友人们访拓碑石很有帮助。当黄易在嵩山访拓《开母阙》时,他绘制了一件画作以纪其事。在画作题跋中,黄易记叙了他如何使用精制的纸张,小心地椎拓,而最终得到的拓本,较旧拓多出了二十余字。[15]如果我们接受这样的观点,即:得自原石的精良新拓可能较旧拓本有更多可以辨识的文字,那么我们就可以理解为何北宋中期的欧阳修在其《集古录跋尾》中著录的拓本,不一定比北宋晚期的赵明诚和南宋初期的洪适收集到的拓片更好。我们不妨以《武斑碑》拓本为例。欧阳修在其《集古录跋尾》中讲过,由于碑石损毁严重,十之八九的文字都不可释读。而赵明诚在《金石录》中关于《武斑碑》这样写道:“右汉敦煌长史《武斑碑》。欧阳公《集古录》云:汉斑碑者,盖其字画残灭,不复成文。其氏族、官阀、卒葬皆不可见,其可见者‘君讳斑’尔。今以余家所藏本考之,文字虽漫灭,然犹历历可辩。”[16]

图5 清 黄易 《得碑十二图》之《济宁学宫升碑图》及题跋 18cm×51.8cm 纸本 天津博物馆藏

这段文字告诉我们,赵明诚不但看到过欧阳修《集古录》中的相关记载,而且明确知道欧阳修所藏的拓片的文字十之八九都不可释读。即使知晓自己所藏拓本可能是拓自目前磨损更为严重的碑石,赵明诚也指出他拥有的《武斑碑》拓本有更多文字可以辨认释读。赵明诚并非不信任欧阳修的学术诚信,他所言“余家所藏本”明确说明其所藏的是一件更为精良的原石拓本。[17]

我们知道,金石学在北宋晚期取得了重大进展。因此,欧阳修时代之后的几十年间,学者们能够得到更好的拓本以资研究。在这些流传的拓本中,不排除有部分是伪作。但是,赵明诚是金石拓本的鉴藏大家,伪作很难逃其法眼。[18]所以我们不难理解在欧阳修时代几十年后,赵明诚会得到较欧阳修所藏更好的拓本。同时,也就不会奇怪为何在赵明诚生活的时代三十多年以后,洪适能够著录《武斑碑》的全文了。[19]

Cary Liu和Michael Nylan在Recarving一书的文章中,都认为欧阳修是最值得信赖的北宋金石学家。Cary Liu声称欧阳修曾流放到武氏祠所在之处的任城(今山东济宁),并在此地写下了关于《武斑碑》的有关文字。然而,Cary Liu却并没有提供相关文献的来源。[20]而Michael Nylan在她的文章中更进一步写道:“三位宋代金石学家中,只有欧阳修因为曾经流放于任城(见本书中Cary Liu的文章)而在那里居住了数年。相反,正如洪适自己所言,他和赵明诚都没有到过任城,只是道听途说关于其所藏的拓本中任城地区的相关情况。而这些拓本也很快就散失了。”[21]

欧阳修果真曾在任城居住过数年、对任城相当熟悉并在那里为《武斑碑》跋尾了吗?由于欧阳修是否真的到过任城这一问题,对于武氏祠、其碑铭拓本以及这些碑碣的相关著录的可靠性来说极为关键,因此对欧阳修及其所藏拓本的这种历史叙述,值得仔细加以检视。比如,Michael Nylan在质疑武氏祠中石阙的真伪之时写道:“在欧阳修的相关著录里,从未提及过石阙。而从情理上讲,欧阳修流寓于任城之时不可能不去注意到如此重要的碑石。”[22]此处Michael Nylan将欧阳修的著录作为定论,暗示武氏祠中的石阙、石阙铭文都非汉代原刻,遑论其拓本。

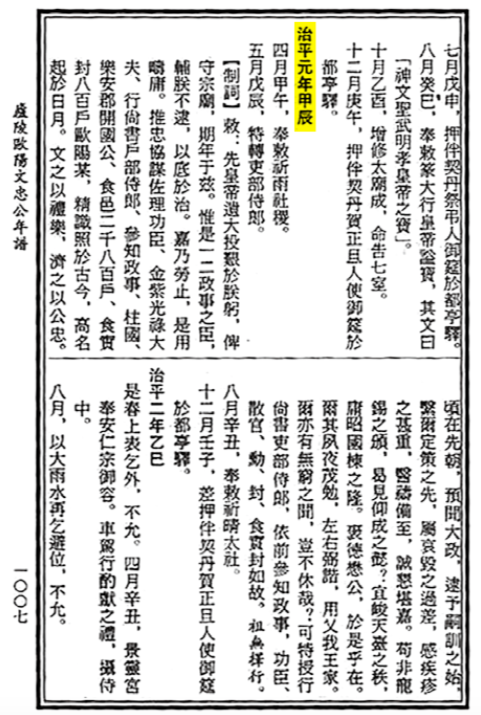

但是,Cary Liu和Michael Nylan所声称的欧阳修曾流放于任城的说法非常值得怀疑。欧阳修在《集古录》中著录《武斑碑》的时间是1064年,而在这一年中,欧阳修正在京师担任高官,与山东任城的距离极为遥远。[23]当我检索欧阳修的著述及有关他生平的数种年谱,发现欧阳修曾流放任城的说法有严重的问题。[24]没有任何文献材料证明欧阳修曾流寓于任城,更别说在那里“居住数年”了。Cary Liu和Michael Nylan所称欧阳修流放任城的叙述和历史事实完全不符。在Cary Liu的文章中,并没有提供有关欧阳修流放任城的任何文献出处。而他在讨论关于此事件的唯一注释中,也看不出能证实欧阳修流放任城的任何信息。Michael Nylan的文章同样如此,在其整篇文章中,大量的注释似乎给人一种论据充分的假象。但除了参考Cary Liu的说法外,Michael Nylan也没有提供任何能够证实欧阳修流放任城的材料。

《欧阳修年谱》(刘德清编) 治平元年甲辰 即1064年

Cary Liu仅仅是声称欧阳修曾于1064年流放于任城,除此之外没有其他更多的细节,诸如曾在那里居住过多长时间,等等。但是,Michael Nylan除了援引Cary Liu的说法外,在没有任何别的旁证的情况之下,更进一步发挥,说欧阳修曾经在任城“居住了数年”。Cary Liu为读者给出的关于欧阳修流放任城的参考材料是《集古录》中关于《武斑碑》的有关论述,然而,这些记载实际上与所谓的“流放任城”毫无关系。Michael Nylan和Cary Liu都多次称引《集古录》中关于《武斑碑》的有关记载,按理说他们应该熟悉这些材料并知道材料中没有欧阳修流放任城的任何信息。在Michael Nylan和Cary Liu的文章中多次提及欧阳修流放任城的目的,是为证明武氏祠为汉代甚至是宋代以后“重塑”的观点提供关键证据。然而,这一关于“重塑”主题的关键性证据,除了Michael Nylan和Cary Liu两人之间的相互引证外,我们见不到任何其他的材料来支撑它们。

关于欧阳修曾流放任城的说法也许并非是故意伪造,但如果Michael Nylan和Cary Liu这个说法有严重错误的话,我们也就可以想象他们在极力为“重塑”主题提供论据时,道听途说和想当然的论据都可能被他们所采信。令人颇为困惑的是,Michael Nylan和Cary Liu在处理研究材料时所犯下的错误并非仅此一处。他们在引用有关文献时就常常严重误读这些材料(有兴趣的读者可以将Michael Nylan引用的原始文献与其错误的理解进行仔细对比)。

在这里我举三个例证来说明在Recarving的文章中,Michael Nylan对原始文献的严重误读。其一,Michael Nylan写道:“至晚在宋代就出现了关于伪造古物所使用方法的毫无掩饰的讨论,而同时也出现了对于这种做法的道义谴责。在陆游的《老学庵笔记》中,就有关于伪造汉代隶书的记载。”[25]实际上,陆游《老学庵笔记》所提及的是书法家杜仲微以秃笔来追摹汉隶古风,根本不是说杜仲微伪造古物,这种在书法风格上的追求与所谓的“伪造汉代隶书”风马牛不相及。[26]

第二个例证是关于拓本鉴藏家方若和他所藏的武氏祠石阙拓本。Michael Nylan认为,“我们知道,方若在《校碑随笔》中认为:现存的各种石阙拓本在风格和形制上极不相同。‘无一笔相似’”[27]。方若的原文是:“拓本非难致,不过道光以后拓本无旧拓清晰。乃近有摹刻竟无一笔似处,且每行作十字,是并原拓整张未见者耳”[28]。在这里,Michael Nylan对文字本意的转述极有问题。方若是将原拓与伪作拓本区分开来。Michael Nylan仅仅提及石阙各件拓本之间极不相同,而没有同时说明方若认为旧拓为原石拓本的观点。

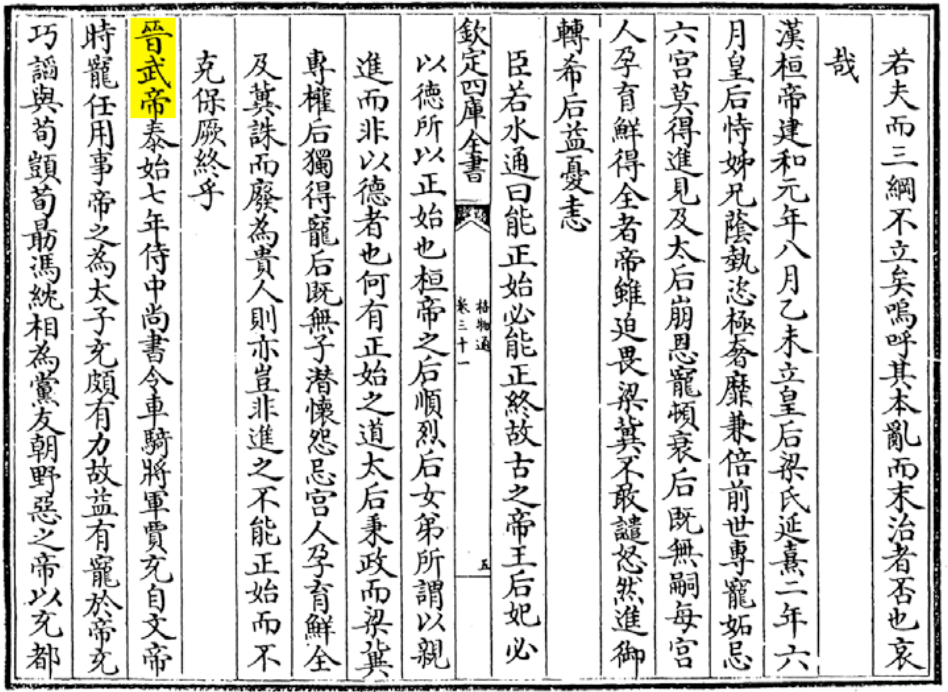

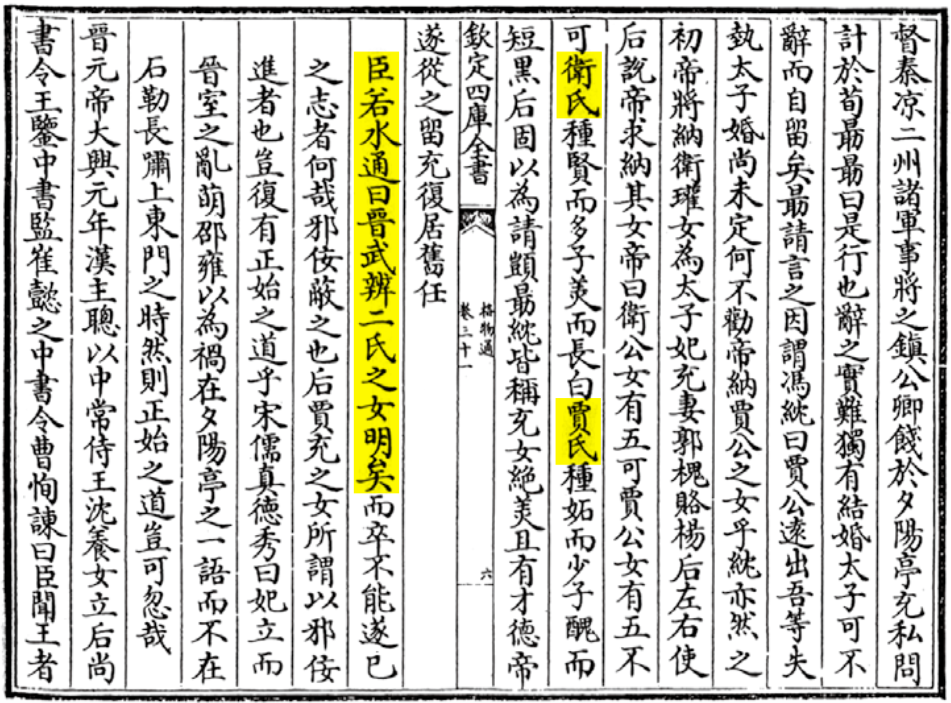

第三个例证是Michael Nylan关于武氏家族历史的讨论。她在一个注释中写道:“湛若水在《圣学格物通》(《四库全书》本,卷三十一,页6b)中认为,晋时有‘武’和‘辩’(此字极易与‘武斑’的‘斑’字混淆)两个大族,而后者似乎未见史籍记载。”其实,湛若水在这里的原文是“晋武辨二氏之女甚明”,Michael Nylan完全误解了这段话的原意。湛若水的文字所讲的是西晋武帝关于太子择偶的讨论。晋武帝本拟立卫瓘女儿为太子妃,并讲出他看中卫家及否定贾氏女儿的原因是“卫公女有五可,贾公女有五不可。卫家种贤而多子,美而长白;贾家种妒而少子,丑而短黑。”然皇后和一些亲戚却想要太子选择贾充的女儿。贾充的妻子郭槐以重金贿赂杨皇后。最后,立了贾充女儿贾南风为太子妃。在这段文字之后,湛若水写道: “晋武辨二氏之女明矣,而卒不能遂已之志者,何哉,邪佞蔽之也。”Michael Nylan显然把“晋武”这一简称,误为晋代武氏家族,而把动词“辩”字当成了另一个家族之姓。在对湛若水的文章误读后,Michael Nylan继续写道:“我们知道宋代武氏家族在任城有一处墓地。而我们同时也知道,至少在宋代,一些军功显赫之人被赐姓为‘武’。在中华帝国晚期,任城、嘉祥地区的武氏节妇们也被予以表彰。见《元和姓纂》(《四库全书》本,卷六,页29b)”[29]。但我们检索《元和姓纂》,却并没有发现Michael Nylan所提供的那些材料。况且《元和姓纂》是在唐代就完成了的著作,怎么可能与宋代甚至“帝国晚期”有关系。这样空洞无用的引证在Michael Nylan的文章中很多。而特别值得注意的是,所有这些带有误导性的错误翻译全都是为其“重塑”主题服务的。

《四库全书》中湛若水的《圣学格物通》

与这些空洞无用的引证形成鲜明对比的是,Michael Nylan在提出批判意见之时,往往缺少注释和参考文献。这样就使得其提出的批判意见仅仅是个人看法,而远非一种学术论点。例如,Michael Nylan在文章中说,“当代的一位金石学家认为翁方纲的藏品百分之八十都是伪造的。”[30]这个说法对于翁方纲来说是极为严厉的批评。不过,Michael Nylan却没有为如此重要的论断指明到底是哪一位当代金石学家的说法以及材料的来源,使我们无法知晓关于此事的更多情形。[31]Michael Nylan的批评也许会对翁方纲的学术声誉造成损害,不过实际上,晚近二百多年来翁方纲的学术水准,一直都得到极高的评价。Michael Nylan如果想要反对关于翁方纲的这些正面评价,还需要更多的可靠论据来支撑她的批判。

上面已经证明,欧阳修未曾在任城生活过。不过,确实有一位学者曾经在任城居住过多年,他,就是黄易。黄易曾亲眼目睹了十八世纪下半叶时《武斑碑》和武氏祠的真实情况。当然,黄易当时既没有数码相机,也不可能象今天的考古报告那样详尽地记载当时的情形。他只是寥寥数笔勾勒图画,并以简略的文言题跋的形式来记录当时之所见。这些简略的记录留下了太大的阐释空间,以致于在今天他的学术诚信受到了挑战。

不过,学术诚信受到质疑的不仅是黄易一人而已。洪适《隶释》中记载了比欧阳修《集古录》更多的《武斑碑》文字,因此Michael Nylan在告诉我们洪适只是道听途说了任城之后,她继续质疑洪适所藏《武斑碑》拓本的真伪。Michael Nylan认为,“在赵明诚生活的时代半个世纪之后,洪适再次令人难以置信地收藏了数量更多的金石拓本。然而在洪适的时代,中国北部地区早已落入金人之手。因此在洪适《隶释》这部后来之作中记载更多的碑文实在是一件令人惊讶之事。任城和别的地方拓自同一碑石上的拓本质量变的好了很多,确实难以解释,特别是像洪适《隶释》中《武斑碑》这样的例子。”[32]

在进一步讨论这个问题之前,有三点需要澄清。首先,洪适并非“令人难以置信地收藏了更多数量的金石拓本”。作为重点收藏汉碑拓片的藏家,与欧阳修和赵明诚相比,洪适只是在隶书拓本的数量上占有优势。其次,洪适所藏拓本很可能多是在宋室南渡以前就已经椎拓完成的。第三,从赵明诚《金石录》所记载的情况来看,洪适所藏拓本并不一定比赵明诚所藏要“好很多”。赵明诚只是没有在其著录中全文抄录碑文而已。因为如果那样做的话,他的这部著作会比目前的篇幅多出好几倍。但这并不意味着赵明诚手中没有精拓。事实上,在北宋晚期,学者和收藏家们已经能够很方便地得到精良的金石拓本。

在明确了这几点之后,我们就可以进一步讨论为何即使洪适生活在南方,从未到过汉碑集中之地的北方,也能够获得那么多的拓本。洪适虽然生长和生活在南方,从未北上山东,但其居住之地在1127年宋室南渡之前一直都是宋王朝的疆域。我们可以想象,早在北宋覆亡之前,就已经有许多汉碑拓本(包括精拓)在南方藏家手中流传。实际上,尽管北宋的都城在北方,但自东晋以来,就不断有文化精英们带着他们的藏品和文化,迁移到气候和景色都更为宜人的南方,这一由北向南的迁徙模式在北宋依然继续着。此外,北宋的许多鉴藏家本身就是南方人,例如欧阳修,他出生于南方而在北方生活多年。欧阳修的友人刘敞,书法家、鉴藏家米芾和大收藏家李公麟也都是同样的情形。在这些人去世之前或之后,他们的收藏很可能都被带回了其在南方的故乡或居住地。

不仅在北宋覆亡之前南方就有人收藏碑拓,而且在易代之际,大量北方文人带着他们的藏品逃往南方,也使得当地的文化与艺术更加繁荣。另外,尽管北宋灭亡后,南北政权割裂分治,但商品交换却从未中断。流动的商贩将北方的碑刻拓本带至南方出售。[33]因此《武斑碑》和其他碑石的拓本仍然能够为南方的学者们较方便地获得。如果南方没有大量古物的收藏,南宋学者薛尚功(活动于1131—1162年间)也就不可能编撰出著名的金石学著录《历代钟鼎款彝器识法帖》了。

其实,当代也有不少艺术交流跨越政治隔绝的范例。1949年至1970年代中美邦交正常化之前这段时期内,中美两国之间中断了正式的官方交流。然而,美国收藏家John Crawford (顾洛阜,1913−1988)和John Elliott (艾略特,1928−1997)却建立起了庞大的中国书画私人收藏。即使在1949年后的中国大陆也很少有人能够与他们相抗衡。而纽约大都会博物馆能够在1960年代建立起中国早期绘画的重要收藏,也是因为早在新中国建立之前就有大量的中国早期绘画流入了美国。南宋洪适要想获得古代碑刻的精拓本,显然比艾略特和顾洛阜收藏中国书画要容易和方便得多。因为洪适生活在宋王朝的版图之内,而且,相对于书画作品的唯一性,一块碑石能够制作出许多件拓本。

总而言之,无论赵明诚还是洪适都是极为重要的金石拓本藏家和研究者,如果没有更加有力的证据来直接证明欧阳修、赵明诚、洪适三人所藏的拓本质量高下的话,我们绝不能断定或假设比欧阳修《集古录》记载更多《武斑碑》文字的拓本就是重刻甚至伪造的。而且,如果我们考虑到拓本制作过程的复杂性和影响拓本质量的各种因素,我们就不应该轻率地质疑赵明诚和洪适的学术诚信。由于拓本制作的复杂因素,那种认为较早拓本就更为可靠的假定本身恰恰是靠不住的。因此,认为欧阳修《集古录》所载拓本更早就更为可靠,并以此来质疑那些与之不尽相同的拓本,这样的观点大有问题。在拓本制作如此复杂的情况下,基于上述质疑的结论或假定在研究方法上存在着严重的缺陷。

还需指出的是,“漶漫”和“漫灭”这类描述残碑铭文的词语,并非是指这些碑文所有的文字完全不可辨识。有的时候,即使一个字的所有笔画都残破不全,但其基本的字型还是能够让经验丰富的学者正确地识别出该字。而且,即使黄易无法辨识出他重新发现的碑石上的所有文字,他也可以将这一碑石拓本上文字的字数与洪适著录的字数相比对。[34]再者,不但黄易可以将一些残字与洪适著录中相应的记载相校勘,他还有一些别的方法来证明自己确实重新发现了《武斑碑》。[35]例如,黄易在觉得自己重新发现了《武斑碑》之后,他制作了一件精拓本并寄给了翁方纲。尽管此时的《武斑碑》毁损严重,但残存的可以释读的121字与洪适著录的489字相校,已经使黄易、翁方纲和其他学人可以确信:黄易重新发现的碑石正是《武斑碑》。[36]

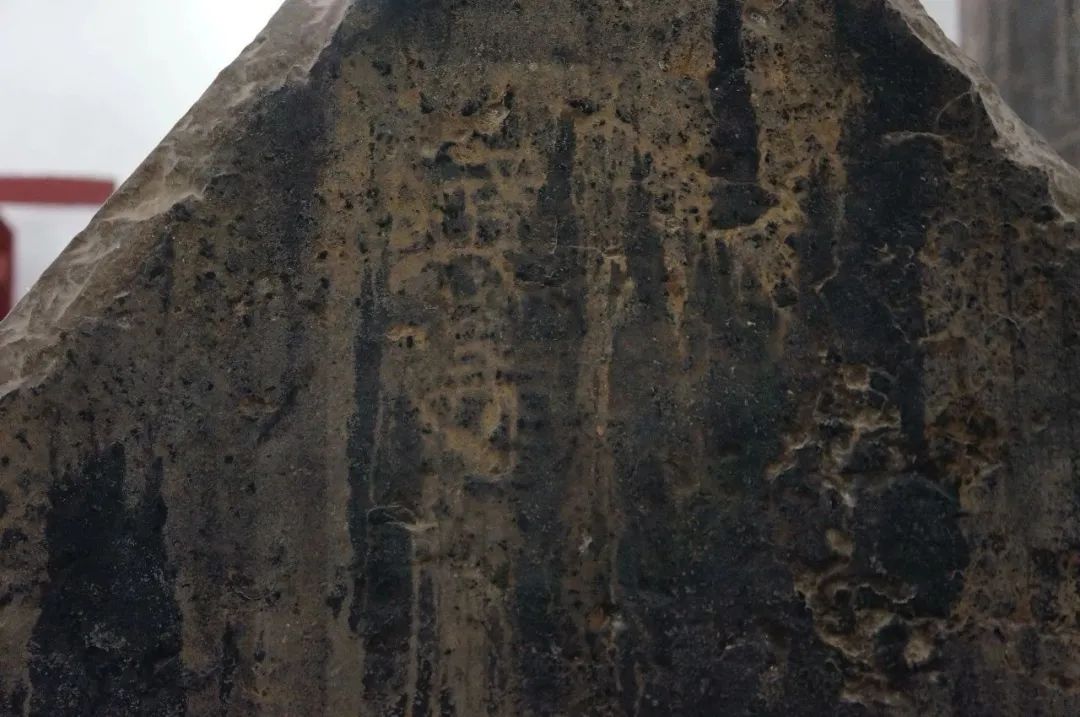

武斑碑上的文字

钱大昕也提供了关于《武斑碑》碑文在十八世纪仍可释读的证据。当他的一位友人自山东返回并赠给他一件《武斑碑》拓本时,钱大昕在一则学术札记中写道,虽然从拓本可以看出碑石毁损很严重,但是仍有不少可以辨认之字。同时,钱大昕还指出碑阴拓片中的“武斑碑”三字是六朝书风。这三字在欧阳修、赵明诚等前代学者的著录中都未曾提及过。在同一条札记中,钱大昕还将《武斑碑》的碑文与应劭关于武氏家族的有关记载相比较。[37]钱大昕学术札记的意思很明确:拓本无疑是拓自汉碑原石,碑阴三字系后人所加,以标明残碑为何碑。如果钱大昕认为此碑整个为后代重刻的话,他怎么可能不去指出这点呢?[38]

黄易和他的拓工重新发现了许多古代碑刻并制作出拓本。这些精拓本有时比旧拓多出来不少文字。了解这些关于拓本的情况后,我们也就容易理解为何黄易的拓本被学者和藏家们重视了。而具有讽刺意味的是,正是黄易那些为当时人所激赏的精拓制作得太精彩了,反而被当代的某些学者所质疑。不过,严谨的学术研究从来都是认可黄易的。

注释:

[1] 此信现藏于日本东京国家博物馆。

[2] 翁方纲,《黄秋庵得碑十二图序》,见《复初斋文集》卷二,页7b。

[3] 陆明君,《簠斋研究》(北京:荣宝斋出版社,2004)。

[4] Qianshen Bai, “The Artistic and Intellectual Dimensions of Chinese Calligraphy Rubbings: Some Examples from the Collection of Robert Hatfield Ellsworth,” Orientations, March, 1999, p. 83.有兴趣的读者还可参考巫鸿论拓本的文章,“On Rubbings: Their Materiality and Historicity,” in Writing and Materiality in China: Essays in Honor of Patrick Hanan, ed. Judith T. Zeitlin and Lydia H. Liu (Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2003), pp. 29−72.

[5] 傅山曾经写了一首诗回忆与孙子傅莲苏同游泰山和曲阜。其中两句是:“尔爱五凤字,戈法奇一成。”也就是说,当傅山见到五凤刻石的时候,“成”字是可以辨识的。见《傅山全书》(太原:山西人民出版社,1991)卷一,页49。“成”字是在五凤刻石左下角的一个字。

[6] 朱彝尊,《曝书亭集》(上海:中华书局,1936),卷四十七,页10a。

[7] 见《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编;战国,秦汉》(郑州:中州古籍出版社,1989),页12。

[8] 朱彝尊,《曝书亭集》(上海:中华书局,1936),卷四十七,页10a。

[9] 昭陵是唐太宗的陵寝,因此,叶昌炽在这里提及的应该是唐碑。

[10] 《金石萃编》是王昶(1725—1806)编辑的金石著录,王昶见到的拓本比叶昌炽所收集的时代更早。

[11] “国初”即是清初时期,即十七世纪下半叶,比叶昌炽的时代早两百年左右。

[13] 这是康万民(活动于1573—1620期间)为赵崡的《石墨镌华》所写序言中的一段话,见赵涵《石墨镌华》,《石刻史料新编》,卷二十五,页18583。

[14] 叶奕苞,《金石录补》,页9133a。

[15] 这件画作是黄易《嵩洛访碑图》册中的一页,现藏北京故宫博物院。

[16] 赵明诚撰、金文明校证,《金石录校证》(上海:上海书画出版社,1985),页256。

[17] 虽然山东学者早就指出过欧阳修拓本质量的问题,见朱锡禄编,《武氏祠汉画像石》(济南:山东美术出版社1986,页1),但Recarving的两位主要作者却没有回应对于欧阳修拓本质量的质疑,反而相信欧阳修所藏的拓本质量比赵明诚和洪适所藏更好。

[18] 在关于武氏祠历史的研究中,有的学者一方面质疑赵明诚和洪适所藏拓本的可靠性,另一方面却相信欧阳修所藏的拓本质量更好,这两种看法都不客观。

[19] 黑田彰详细探讨了见于著录的《武斑碑》拓本,见黑田彰,《武氏祠画象石の基礎的研究 ― Michael Nylan “Addicted to Antiquity” 読後》,页159-164。 [20] Liu, Recarving, p. 37. Cary Liu 关于这一说法的注释中也没有提供关于欧阳修流放的任何信息. See Ibid., p. 84, n. 65.

[21] Nylan, Recarving, p. 520.

[22] Nylan, Recarving, p. 526.

[23] 刘德清,《欧阳修年谱》,见吴洪泽,尹波主编,《宋人年谱丛刊》(成都:四川大学出版社,2003),卷二,页1161—1164。 [24] 除了上面所提到的刘德清《欧阳修年谱》,我还参考了两部关于欧阳修的年谱资料。一部是宋人胡柯所撰《庐陵欧阳文忠公年谱》,这部年谱的部分材料收入了刘德清《欧阳修年谱》中。另一部是陈明的《欧阳修传》(广州:广东高等教育出版社,1998)。在欧阳修的政治生涯中,他仅仅到过山东一次。熙宁元年(1068),欧阳修被任命为青州太守,青州距离任城很远,且欧阳修也绝非是流放此地。他在青州任职一年半左右后,便调任到太原。参见刘德清,《欧阳修年谱》,页1188—1193。欧阳修在青州任职的文献记录中,没有任何资料显示他曾经到达过任城。

[25] Nylan, Recarving, p. 545. n. 32.

[26] 陆游这样写道:“汉隶岁久风雨剥蚀,故其字无复锋芒。近者杜仲微乃故用秃笔作隶,自谓得汉刻遗法,岂其然乎?”

《老学庵笔记》(北京:中华书局,1979),页53。

[27] Nylan, Recarving, p. 526.

[28] 方若、王壮弘,《增补校碑随笔》,页59。

[29] Nylan, Recarving, p. 550, n. 45.

[30] Nylan, Recarving, p. 538.

[31] Nylan,在其他一些地方也没有给出可供查证的资料来源。限于篇幅,我将不再讨论这种情况。

[32] Nylan, Recarving, p. 521.

[33] Wu Hung, “On Rubbings,” p. 36.

[34] 考虑到当拓本文字在转录或重刻于印刷雕版之时的遗漏或增加,拓本与著录两者之间一定程度的细小差别是可以被接受的。

[35] 无可否认,包括《武斑碑》在内的武氏祠在清代中叶以前并不被认为是什么重要的文化遗迹。这也是为什么直到黄易重新发现它们之前的许多世纪中,武氏祠都被忽视的主要原因。在宋代的好古之风出现之前,许多汉代及早于汉代的遗迹都未曾引起人们的注意。在这样的历史背景之下,我们也就容易理解为何此前没有关于它们的记录。当然另一方面,这种忽视也使其避免了人为的破坏和改变。

[36] 见翁方纲《两汉金石记》,卷十五,页49b—51a中关于《武斑碑》的记载。

[37] 钱大昕,《嘉定钱大昕全集》,第六册,页11。

[38] 在引用清代学者关于《武斑碑》碑阴所刻“武斑碑”三字的记载后,Michael Nylan写道:“一些杰出的清代金石学家指出了这些记载的相互矛盾。”(见Recarving, p. 527.)Nylan在这里所指的清代学者是毕沅和钱大昕。当我再次查阅两位学者的有关文字后,我发现他们并未认为关于《武斑碑》碑阴三字的记载相互矛盾。无论是毕沅还是钱大昕,都相信《武斑碑》是汉代所刻。而且,如果此碑正面的文字被重刻而显得清晰可辨的时候,就根本没有理由同时在碑阴刻上“武斑碑”三字了。如果整块碑石都在六朝时期被重新刻过,不但正面的碑文和碑阴三字应该同样清晰,而且单单正面的碑文就可说明此碑为《武斑碑》,毫无在碑阴加上三字的必要。另外,这三个字的草率刻工和异常的位置也显示出这显然是后来所加的说明文字,而非正式的碑额。因此,认为碑阴“武斑碑”三字为六朝所刻的看法,与《武斑碑》本身为汉碑之间并不矛盾。为了证实此点,我查阅了翁方纲《两汉金石记》关于《武斑碑》的条目,他记载了碑阴有三个楷书大字“武氏碑”,并指出:“三字在穿之下,字极大,是楷书,盖后人所刻。……洪氏本不言此阴有字也。”(1789年本,卷十五,页50b)。黄易在寄赠《武斑碑》的拓本给翁方纲之时,也单独附有碑阴“武斑碑”三字的拓片。最后需要指出的是,无论毕沅或是钱大昕都曾经为黄易复原武氏祠的工作提供经济赞助。在赞助者中,毕沅提供了五万钱,是出钱最多的一位。毕沅和钱大昕两位都是身为高官的大学者,如果他们认为《武斑碑》是汉代以后重刻的话,他们肯定就不会为黄易保护武氏祠的工作提供如此慷慨的经济赞助了。总而言之,本注释清楚地证实,不曾有过“杰出的清代金石学家”提出了过Michael Nylan所谓的“相互矛盾”。

|