2023年4月18日晚,“北大文研讲座”第289期在北京大学静园二院 208会议室举行,主题为“从琐罗亚斯德教到水神崇拜——阿契美尼德时期中亚地区的宗教与信仰”。复旦大学历史学系教授吴欣主讲,北京大学艺术学院副教授贾妍主持,北京大学历史学系教授朱玉麒、荣新江评议。

讲座伊始,吴欣老师首先明确了本讲的关键词“琐罗亚斯德”“阿姆河宝藏”以及所涉及的主要地点。关于琐罗亚斯德教何时作为宗教存在,学界看法不一。吴欣老师认为,琐罗亚斯德教(Zorostrianism,即“祆教”) 延续了中亚铁器时代的信仰传统,在阿契美尼德波斯帝国时期(公元前6世纪至前4世纪)虽非国教,但受益于波斯国王的护佑,它已作为有组织的宗教存在了。本讲围绕现藏于大英博物馆的阿姆河宝藏(Oxus Treasure)和近年来中亚的考古发现,讲述该地区的宗教和信仰情况。阿姆河宝藏是古波斯帝国时期最重要的窖藏之一,含有大量黄金制品。这些宝藏被认为最初来自于塔吉克斯坦南部,表现了不同地区(例如中亚、波斯、北方草原等)的艺术风格。本讲所涉及的区域主要是位于中亚南部的巴克特里亚,也涉及伊朗西南部的波斯和阿尔泰南部地区。

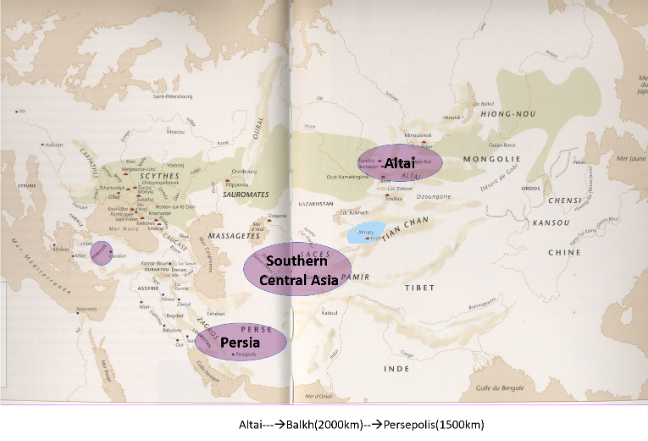

▴

本讲所涉及的三个主要区域:中亚、波斯、北方草原

明确了讲座涉及的时间及地域后,吴欣老师转而介绍了阿姆河宝藏可能涉及的中亚地区不同的神祇崇拜。2002年新发表的来自古代巴克特里亚的阿拉米文书写的行政管理文书(Aramaic Documents of Ancient Bactria,简称ADAB,前353—前324)中记载了一系列包含了神名的人的名字,这些神名的出现表明了当地的宗教和信仰具有多元性特征。在神名中有琐罗亚斯德教的至上神阿胡拉·马兹达(Ahura Mazdā)、古伊朗神祇密特拉(Mithra)与提尔Tir(i)(Tishtrya)、土库曼斯坦南部地区的土地神马吉亚纳(Margiana),以及阿姆河的河神瓦赫什(Vakhsh)等。根据当地人对神名致敬的自命名,瓦赫什可能是当地最重要的神明。此外,文献还明确提到向巴比伦地区主神拜尔(Bēl)的神庙奉献的事情。接下来,吴欣老师便围绕阿姆河宝藏中的三件器物——刻有手持树枝供奉物人物的金板、一枚金戒指和一条黄金制作的鱼的模型——来介绍这些神与神庙的关系。

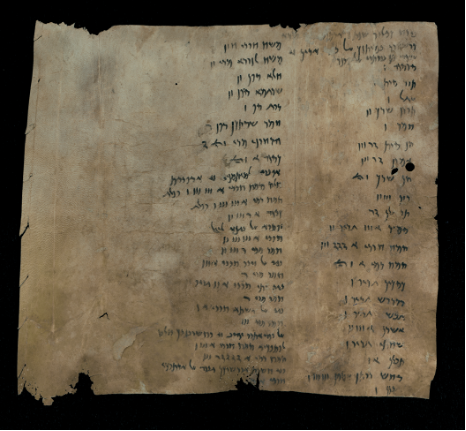

▴

写有神名的皮革文书

▴

阿姆河宝藏中的三件重要金制品:金板、金戒、金鱼

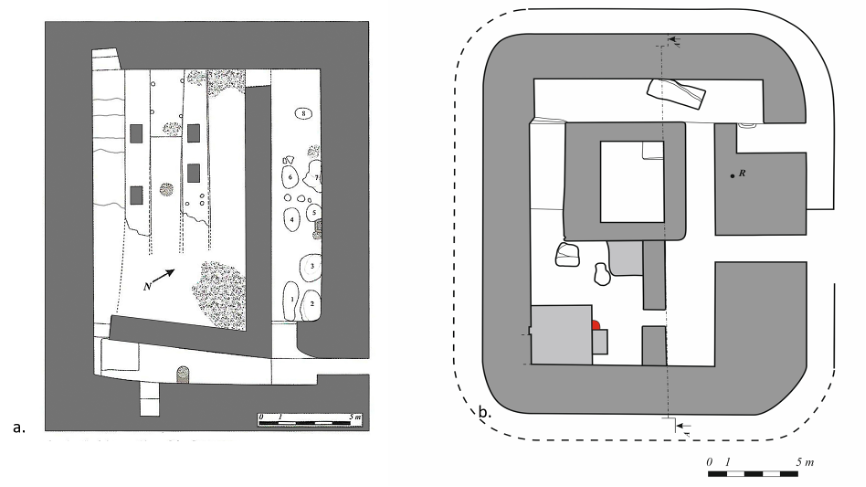

在过去二十年内,阿姆河流域的考古发掘出土了一系列阿契美尼德时期的祭祀或宗教性建筑,其中包括人工修建的露天祭祀高台、神庙和居于高处的祭坛。如考克台培(Koktepa)、克泽尔台培(Kyzyltepa)、詹达乌拉台培(Jandavlattepa)处发现有祭祀露台,桑格尔台培 (Sangirtepa)、肯迪克台培(Kindyktepa)与克泽尔台培(Kyzyltepa)处发现有神庙。此外,该地区还发现有宗教祭坛,如在阿富汗北部的Cheshme Shafā的山顶祭坛上遗留着带有灼烧痕迹的火孔。根据波斯波利斯出土的众多印章上的图像证据,这些倒阶梯状的祭坛确实用于点火,并通常位于神庙外部。吴欣老师特别指出,由于该时期不同神名的神庙搭配形式混杂,使用火祭祀并不能说明该遗址就一定与祆教相关。目前,该地区几乎可以肯定属于祆教神庙的有两座:克泽尔台培和与其相距40公里左右的肯迪克台培。

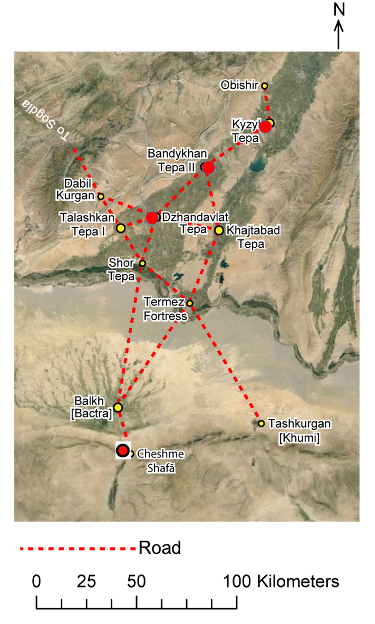

▴

阿姆河流域附近的神庙群

▴

Cheshme Shafā的祭坛

▴

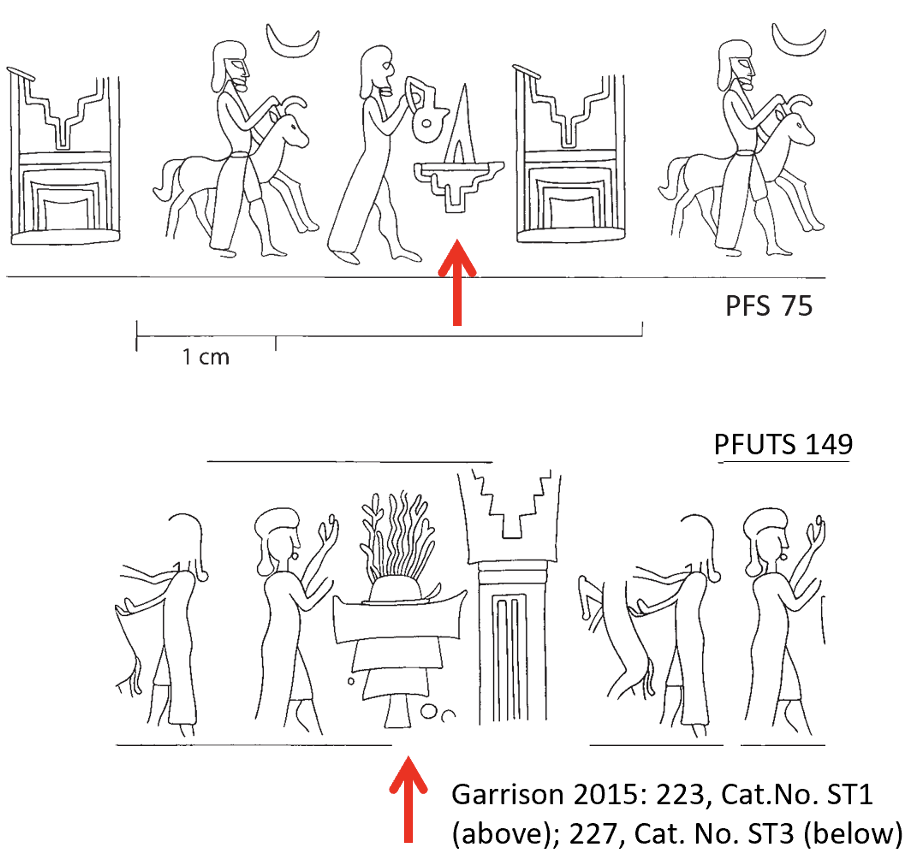

波斯波利斯印章上的火祭祀图像

接着,吴欣老师以肯迪克台培与克泽尔台培为例,介绍了早期琐罗亚斯德教神庙的祭祀情况。火是祆教神庙的核心,在肯迪克台培的主室内放有纯灰,当为燃烧圣火后产生的灰。在走廊中亦有祆教清洁仪式之后残留的灰坑。克泽尔台培位于肯迪克台培东北方向约40里处的米尔沙地绿洲(Mirshade Oasis),由吴欣老师主持发掘。克泽尔台培的神庙大小及结构与肯迪克台培非常相似。考古发掘显示,这座神庙初建时周围并没有建筑,后来在废弃时被填满成为一个由泥砖砌成的平台。该神庙内部保存状况较好:内有一个类似浴池的设施,周边经过特殊防水处理,神庙中间有一个大祭坛。吴欣老师补充道,在琐罗亚斯德教中,用于燃烧火的祭坛非常圣洁,需要用干净的沙子来灭火。大祭坛边上有一个供祭司站立的平台。在这个平台旁还有一个表面因灼烧而变硬的小祭坛,用于保存圣火。仪式正式开始时,祭司会转而将小祭坛上永不熄灭的圣火火种用陶盘转移到一旁的大祭坛上。在祭祀结束后,再清理大祭坛的表面。吴欣老师推测,陶盘旁的石杵大概是用来准备琐罗亚斯德祭祀时使用的豪麻饮料的。这种石杵通常与石臼配合用来捣碎豪麻。在波斯波利斯府库(Persepolis Treasury)中的封泥上,就有表现祭司在祭祀中使用石臼杵的场面。而在克泽尔台培的神庙周围和整个遗址内都发现有大量石臼、石杵和其他各式石质器皿。整体而言,整个神庙基本上没有任何供日常生活的空间。以上遗迹与遗物证明,克泽尔台培就是一座琐罗亚斯德教神庙。

▴

肯迪克台培与克泽尔台培的平面图

▴

波斯波利斯印泥上的琐罗亚斯德教的祭祀场景

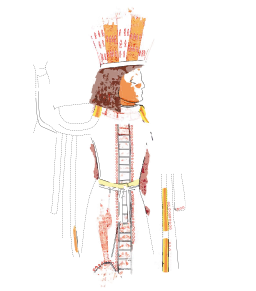

接着,吴欣老师将叙述重点转移到了琐罗亚斯德教的祭司上。她指出,阿姆河宝藏的小金板上刻画的祭司形象为琐罗亚斯德教在中亚的存在提供了图像上的证据。其中一块金板饰上的祭司头戴软帽,身穿套头衫,嘴上罩有帕达姆(padam)(类似一个口罩),腰佩有阿卡纳卡斯短剑(akanakas),并手持巴瑟姆(barsom)——通常由树枝或草捆在一起的供奉物,另一手端着一个带盖水杯。吴欣老师强调,手持巴瑟姆的人不一定是祭司,但戴帕达姆的人则很可能是琐罗亚斯德教的祭司。在穆拉库尔干(Mulla Kurgan)纳骨瓮与日本美秀(Miho)美术馆所藏石雕上可以见到类似着装的祭司形象。

▴

戴有帕达姆的祭司形象

近年来在中亚花剌子模(Khwarizmi)的阿克查汗卡拉(Akchakhan-kala)发现的壁画上发现有一个约六米高的神灵形象,被认为是祆教中护佑灵魂的神祇斯鲁什(Srōsh)。它的衣服的饰板上就绘有两两相对的手持有树枝状供奉物的人首鸟身祭司图像。与阿姆河金板饰上的祭司类似,这位神灵穿着类似式样的套头衫,身佩短剑,裤子上亦装饰有成列的象征速度的鸟图像。

▴

花剌子模的阿克查汗卡拉上的斯鲁什及其衣纹细部

▴

斯鲁什衣纹细部

然而,阿姆河金板饰的年代约在公元前五世纪,而上述斯鲁什的形象则为公元前一世纪到公元一世纪的,何以解释如此长时间跨度下的图像相似性?吴欣老师引用了意大利学者米纳尔迪(Michele Minardi)的观点,后者推测巴克特里亚的工匠在为花剌子模的王室创作阿克查汗卡拉壁画时,可能参考了阿契美尼德时期的祭司原型。若此说为真,则在阿契美尼德王朝时期的中亚,琐罗亚斯德便不仅作为一个观念或信仰,更是作为一种制度而存在的,可以被称为有组织性的宗教——这也从侧面为圣火庙的存在提供了旁证。在阿姆河窖藏中还出土了一枚刻有古波斯帝国时期风格的戴冠的牛的金币,并写有“致瓦赫什”的字样。瓦赫什是阿姆河的河神,而另一个标记符号则象征族徽。

▴

胡毗色迦王(Huvishka)时期金币上的瓦赫什形象, 2世纪

接下来,吴欣老师从阿姆河宝藏中的黄金制成的一条鱼的模型谈起,将视点从琐罗亚斯德教转向水神崇拜。在约公元前2世纪的金币中发现有手持鱼叉、怀抱大鱼的神的形象。铭文显示他便是阿姆河的河神瓦赫什。阿姆河宝藏与西伯利亚地区的文化传统又存在密切的联系。在今中国、蒙古与俄罗斯交界的西伯利亚的巴泽雷克(Pazyryk)地区发现了一座首领的墓葬,墓主腿部纹有一条大鱼纹身。在该墓地还发现有木制或皮制的挂在马鞍上衔着羊头的鱼,有的鱼上还绣有格里芬的形象。通过对比同类型的马鞍上的狼的形象,可知此处的鱼是作为捕猎者出现的。那么,如何理解马与鱼的关系呢?荣新江老师曾指出,鱼、马与主管云气与雨水的提尔密切相关。法国中亚宗教专家葛勒耐(Frantz Grenet)认为,阿姆河上游的支流喷赤河(Daryā-i Panj)内有邪恶的鱼可能会吃掉马等牲畜,这是人们会把这两种动物的图像结合在一起的原因。吴欣老师则认为,马与鱼应该都与水神形象有关联。她举例说,在瓦赫什河(Vakhsh River)与喷赤河两河交界处的塔赫提·桑金(Takht-i Sangin)有一处神庙。这座神庙因最初在室内发现有火坑和纯净的灰烬而被认为是琐罗亚斯德教的圣火庙,但现在学者一般都认为这是一座水神庙。此庙中发现有一尊由名叫Atrosokes的人献给河神Marsyas的雕塑。在神庙门口附近发现有一组基座,依据其形状,考古学家推断,此处可能原本有一座高达5米的马的雕像。该神庙发现的一把剑鞘的顶头部位上可见一个下半身由鱼与马混合,而上半身是一个带有翅膀的女性形象的雕塑。吴欣老师认为,这应该就是水神或者与其相关的某个神祇的形象,该形象将巴泽雷克墓地所见到的鱼、马与格里芬完美结合起来,显示出该神祇所拥有的超自然的能力。

最后,吴欣老师回到了克泽尔台培,试图讨论阿姆河宝藏与琐罗亚斯德教及水神崇拜之间的关系。她指出,克泽尔台培神庙的地面到屋顶都用泥砖封死,这可能是在公元前329-327年前后,即马其顿大帝亚历山大东征中亚时,当地祭司为了保护神庙而将其封闭起来。在封闭的主室门前发现了一块小石碑,立在纯净的细泥沙上,可能就是宣告该神庙已仪式性地死亡了。在神庙被埋之前,神庙内部地面上还挖了一口带有多个隧道的“深井”,克泽尔台培的信众们原本可能想用它储存宝物(但也有可能这是对神庙进行的另一种仪式性的毁坏)。实际上,与克泽尔台培类似,肯迪克台培等其他神庙也遭到了被封死的命运。故而,当亚历山大到来时,包括琐罗亚斯德圣火庙和水神庙在内的各个神庙的宝藏都纷纷流散,之后又被混合在了一起,这也是阿姆河宝藏来源地不同的原因。

不过,吴欣老师认为,也不能排除阿姆河宝藏原本可能来自某座水神庙的猜想。她指出,塔赫提·桑金的水神庙中就燃烧有圣火,这有可能是向琐罗亚斯德的神祇致敬的。

吴欣老师引用了一条约成文于9世纪初的中文文献。唐人段成式 《酉阳杂俎》载:“俱德建国乌浒河(Oxus/Amu-Darya)中,滩派中有火祆祠。相传祆神本自波斯国乘神通来此,常见灵异,因立祆祠。内无像,于大屋下置大小炉,舍檐向西,人向东礼。有一铜马,大如次马,国人言自天下,屈前脚在空中而对神立,后脚入土。自古数有穿视者,深数十丈,竟不及其蹄。西域以五月为岁,每岁日,乌浒河中有马出,其色金,与此铜马嘶相应,俄复入水。近有大食王不信,入祆祠,将坏之,忽有火烧其兵,遂不敢毁。”乌浒河就是本次讲座所讨论的阿姆河。依照文献,新年时,阿姆河的河神以马的形象出现,与祆祠内立的铜马相互呼应。当然,在这里,有可能原本的水神祠被讹传成了火祆祠,但文中将祆神、铜马、火、乌浒河中的金马(河神)等并置,这与中亚长期以来形成的传统,即琐罗亚斯德教的神祇和阿姆河水神并存,以及信众对二者的信仰并行不悖,是完全一致的。琐罗亚斯德教作为一个具有末世论的宗教与作为当地的地方性信仰的阿姆河神崇拜是深度共存的,很多信众可能同时追随它们的神祇。

评议环节

▴

会议现场

评议阶段,朱玉麒老师围绕丝绸之路沿线信仰的地域性展开评议。他指出,“阿姆河”一词是非常感性的,国内研究丝绸之路的学者非常希望能够翻越葱岭,看到那一头的世界。但关于这一区域的研究,尤其是对第一手资料的考古发掘,过去中国学者所做的一直较少。而吴欣老师在中亚地区从事克泽尔台培的发掘工作与琐罗亚斯德教在中亚地区如何发展的研究,令人耳目一新。她的讲述方式也非常独特,直到结尾才揭示了琐罗亚斯德教及其与水神崇拜之间的关联。她的讲座也让人意识到琐罗亚斯德教在中亚传播的地域性,这让他想起和田河关于白马驮人的相关传说。马与水的联系在丝绸之路沿线传播链的很多地方都与当地的信仰结合起来,从而呈现出不同的面貌。

荣新江老师认为,吴欣老师系统地把琐罗亚斯德教和其他中亚宗教的考古与文献材料进行了梳理,非常难得。琐罗亚斯德教并不像佛教那样有大量文献和图像可以一一对应参考,研究者在处理琐罗亚斯德教相关研究时,并不能在文献里找到对该宗教中的形象的直接描述。而吴欣老师今天的讲座则为琐罗亚斯德教相关的研究提供了借鉴,尤其是她从事现场发掘,能将阿姆河宝藏与考古资料以及史料结合起来,十分难得。荣新江老师还提到,琐罗亚斯德教本自伊朗,需要与地方神融合,吴欣老师结合考古资料的解读就是很好的案例。基于吴欣老师的考古发掘经历,荣新江老师提问,从考古材料上看,中亚粟特的琐罗亚斯德教与伊朗地区的琐罗亚斯德有什么区别?

吴欣老师回应称,二者最大的区别在于图像上的表现。伊朗的琐罗亚斯德教几乎没有关于神祇的图像,但粟特的琐罗亚斯德教的神祇形象非常丰富,这可能与当年中亚的希腊化有关,但同时,有的形象或概念也有可能原本来自中亚,后传播到西方。如讲座所提到的马身鱼尾的水神(或其配偶)的形象,如果不考虑其中亚的背景,很可能简单地被认为是源于希腊的某位神祇。琐罗亚斯德教在传播过程中,中亚地区相关神祇的图像远比伊朗丰富多样,这可能与该宗教后来在伊朗地区的“正典化”有关。吴欣老师特别指出,她认为对文化交流的研究不应该止步在外在形象的对比上,而应该深入发掘内在的概念上的共同性,不同的文化对于同一个对象在形象上的表现可能不同,但他们的观念根基很可能是一样的。

(延伸阅读:吴欣,“永恒之火:从最新考古材料看琐罗亚斯德教圣火庙的起源问题”,《古代文明》2022年第2期,第32-48页。)