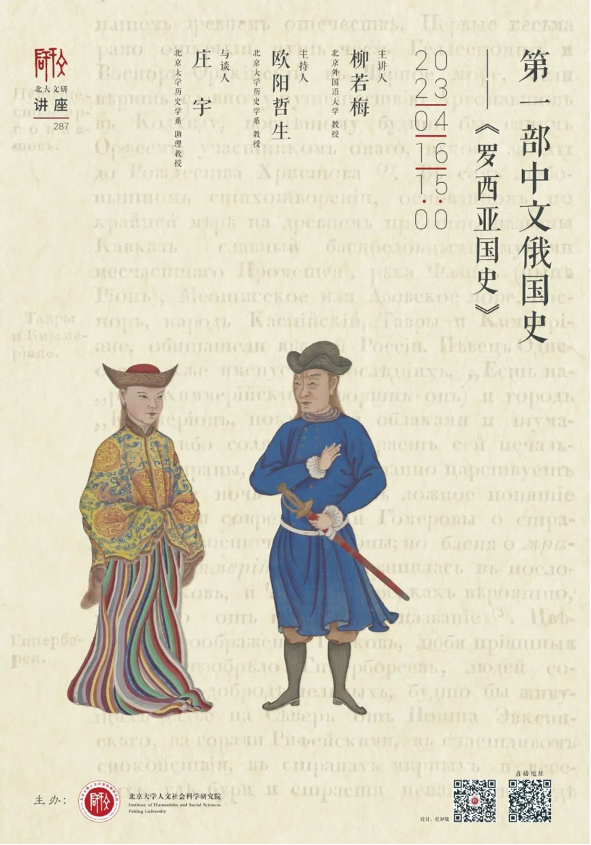

2023年4月16日下午,“北大文研讲座”第287期在线举行,主题为“第一部中文俄国史——《罗西亚国史》”。北京外国语大学柳若梅教授主讲,北京大学历史学系欧阳哲生教授主持,北京大学历史学系助理教授庄宇与谈。本次讲座为“西方知识形态在中国”系列活动第十讲。

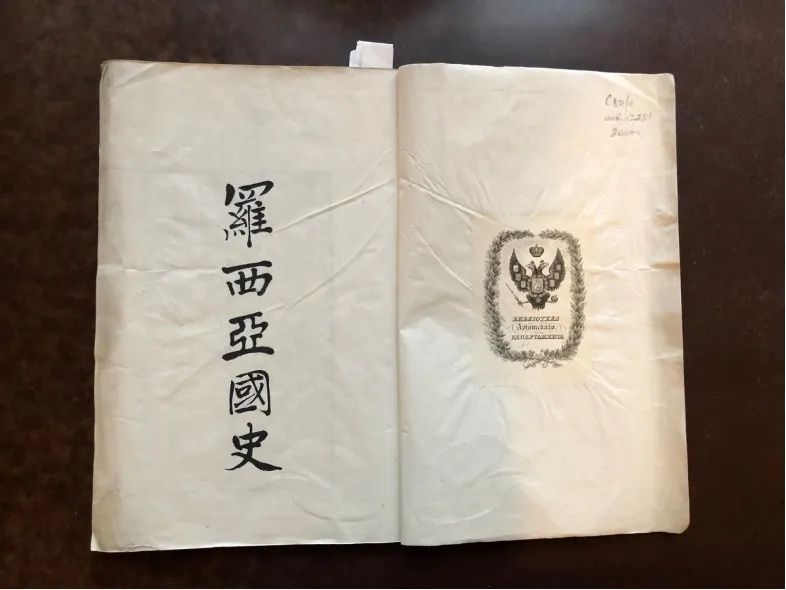

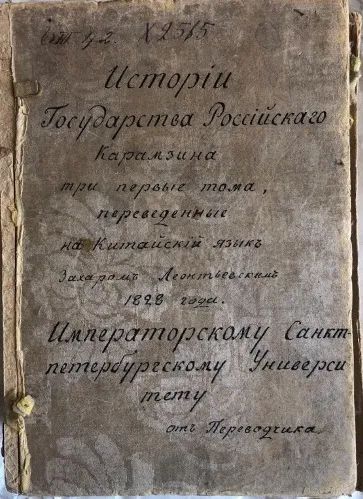

会议伊始,柳老师首先介绍了俄罗斯藏清代稿抄本《罗西亚国史》概况,该书共一函九册,是世界上第一部汉语俄国史。《罗西亚国史》是俄国历史上第一位“国家历史学家”卡拉姆津(Н. М. Карамзин,1766—1826)在1816—1826年间于彼得堡出版的《俄罗斯国家历史》(十二卷本)前三卷的中译本,由第十届俄国东正教驻北京使团随团学生列昂季耶夫斯基(З. Ф. Леонтьевский,1799—1874)在北京期间编译,完成于道光八年(1828)。内容包括作者致俄皇亚历山大一世的献辞、前言、第一卷、第二卷以及第三卷的前三章和最后一章即第八章。《罗西亚国史》为稀见清代稿抄本,对于研究中俄文化交流史、中文俄国史学史具有独特的文献价值。

随后,柳老师介绍了这一稿抄本的收藏现状。目前圣彼得堡俄罗斯国家图书馆有一套全卷(内容不完整)。俄罗斯科学院东方文献研究所有一套全卷(内容完整),两套全卷(内容不完整),以及一套残卷。圣彼得堡大学图书馆有一套合卷(内容完整)、两套全卷(内容不完整)。其中,位于圣彼得堡的俄罗斯国家图书馆(Российская национальная библиотека)兴建于1795年,是俄国第一家国家级公共图书馆。当时,俄皇叶卡捷琳娜二世把创建一所可向所有人开放的国家级公共图书馆看成是在俄国推行国民教育的基本条件。在该馆修建的当年就迎来了第一批馆藏——来自波兰的扎卢茨基兄弟藏书。扎卢茨基兄弟是18世纪波兰最著名的藏书家,两人去世后,他们的藏书转为国家所有。由此,波兰王国的图书馆在图书收藏数量和内容上跻身于欧洲四大图书馆(其他三者为伦敦的大英博物馆图书馆、法国的皇家图书馆、慕尼黑的皇家图书馆)之列。1794年,俄国军队在波兰成功镇压科希丘什科起义后,将扎卢茨基兄弟藏书运往俄国,这批藏书成为俄国国家图书馆外文馆藏的基础。该批藏书中就有中文古籍,如《四书狐白解——新刻伯雝赵鸣阳先生四书狐白解》等。该馆建设初期的第二笔重要藏书是“杜布罗夫斯基手稿”。

杜布罗夫斯基(П. П. Дубровский)原为俄国圣主教公会(Синод)录事。在1789年法国大革命期间,杜布罗夫斯基得到存放在巴士底和被革命者解散的两个历史悠久的修道院——圣日耳曼修道院和克尔比修道院(5—13世纪的)的手稿资料,有94种涉及东方国家(以15种语言写成),其中有16种中文文献,包括明万历三十年刊刻的“坤舆万国全图”等。历史上,俄国的贵族和富人很早就有收集图书的传统。欧洲近代以来,关注东方的风潮对俄国很有影响。贵族、富有家族中关注东方的人士的中文收藏,有不少后来都捐赠给了俄国国家图书馆。此外,俄国国家图书馆还多次委托俄国东正教驻北京使团负责人在中国收集、采购图书。俄国东正教驻北京使团成员的一些个人藏书最终也进入俄国国家图书馆。目前,该馆藏有清代中文写本三百多种,其中就包括《罗西亚国史》非完整本全卷一套。

▴

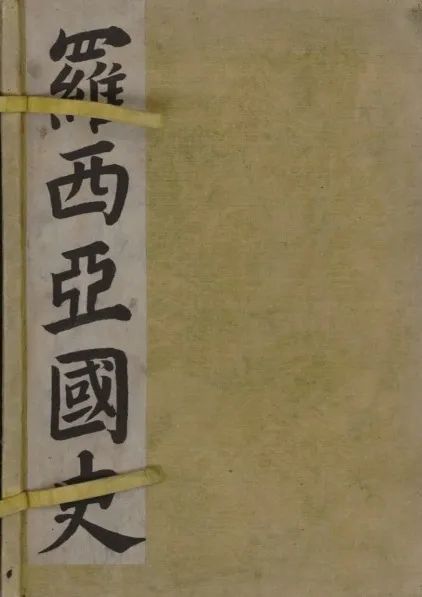

圣彼得堡俄罗斯国家图书馆藏本函套

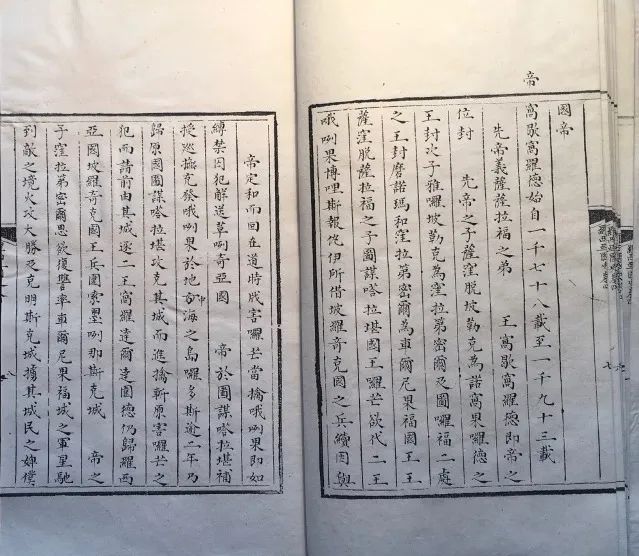

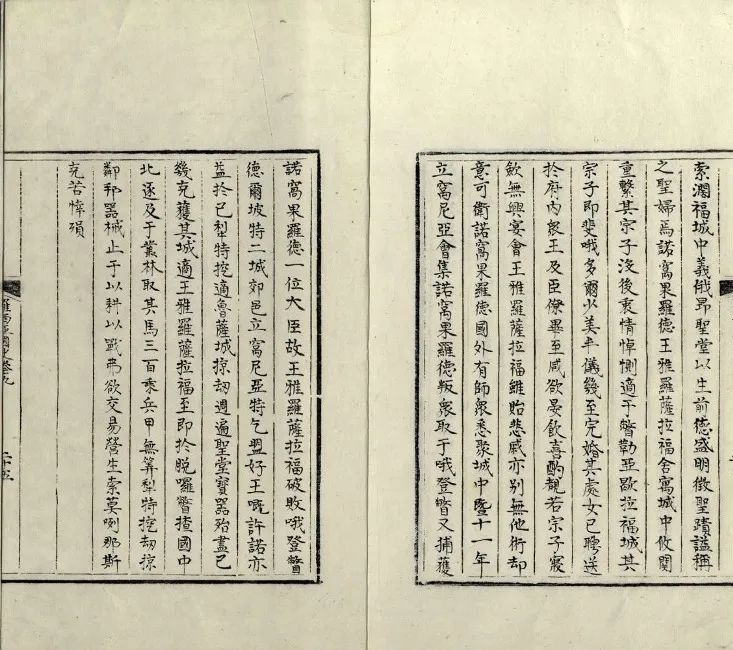

该馆所藏《罗西亚国史》全卷,编号为ф. Дорн,No.745,一函九册,明黄色丝绸函套,明黄色丝绸封面。函套完好,带有两个象牙扣绊。函套右侧贴一长条白纸,上以黑色大字书“罗西亚国史”。函套内侧以俄文书“卡拉姆津俄罗斯国家历史前三卷,由扎哈尔·列昂季耶夫斯基译成汉语,译者于1835年7月9日赠与帝俄国家图书馆”。函套内夹有一卡片,上以俄文书“卡拉姆津(1766—1826),俄罗斯国家历史,第十届北京东正教使团成员列昂季耶夫斯基(1799—1874)的汉译本,刻本,北京,1835年译者赠送”。其中第一册由“表文”“序”“正文”三部分组成,全册标有句读,“表文”部分即原书作者卡拉姆津致沙皇的献辞的译文;第二册至第九册均无句读。该本虽九卷齐全,但相比于完整本全卷,第九册末尾缺少一页半的内容,故称之为非完整本全卷。此外,相比于完整本全卷,该本第一册中还多出了“表文”部分;序言部分和正文部分的行文也与完整本全卷第一册中的相应部分不同。

▴

圣彼得堡俄罗斯国家图书馆藏本内页

《罗西亚国史》的第二个收藏地点是俄罗斯科学院东方文献研究所手稿部。该所是俄罗斯藏中文写本最为丰富的机构,其中文图书收藏历史可追溯到18世纪彼得一世时期的珍宝馆——该馆成立于1714年,是俄国第一所博物馆,被认为是俄国博物收藏的开端。1725年彼得堡科学院成立后,这所博物馆藏品中的图书构成了彼得堡科学院图书馆的基础,其中的汉文、满文收藏得到不断充实:彼得堡科学院院士自18世纪30—70年代起与北京耶稣会士建立通信并通过交换得到的图书、赴华俄国商队为科学院购买的书籍、当时俄国驻华商务代表朗格的个人藏书、科学院院士在西伯利亚考察时收集的书籍以及科学院专门前往中国采购的书籍等。此外,俄国早期汉学家——俄国东正教使团归国成员去世后,其藏书也大都被科学院图书馆购买过来。

在19世纪上半叶,科学院以图书馆为基础成立了亚洲博物馆,有计划地充实馆藏图书。这一时期俄国东正教使团归国人员带回的图书、东方图书收藏家希林格的图书等最终都成为亚洲博物馆的馆藏。1930年,以亚洲博物馆为基础成立了科学院东方学研究所,亚洲博物馆的图书成为该所图书馆的收藏。1950年,东方学研究所迁往莫斯科,其图书馆部分留在列宁格勒(即现在的圣彼得堡),成为东方学研究所列宁格勒分所图书馆。2004年,该所成为俄罗斯科学院直属研究所“东方文献研究所”。目前,该所藏有中文刻本近四千种、写本千余种。该所收藏的《罗西亚国史》有四种:一种完整版全卷,两种非完整版全卷,一种残卷;从开本尺寸来看,一种大开本,三种小开本,其中残卷本(为小开本)之一册开本尺寸略有不同。

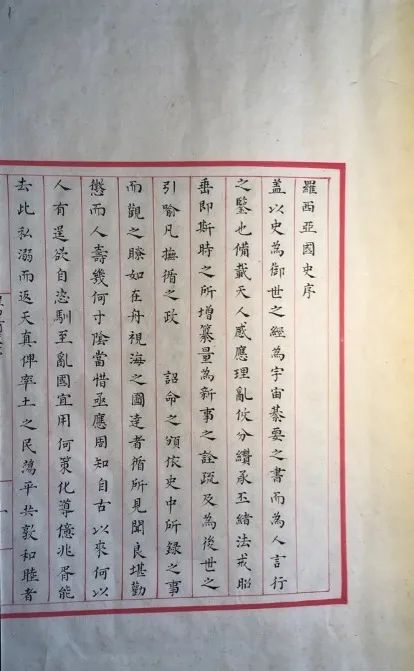

该所收藏的第一种《罗西亚国史》完整本全卷,编号为M30 /1-9,一函9册,明黄色丝绸函套,明黄色丝绸封面。函套破旧。本套藏本与前述圣彼得堡国图藏本的区别在于其大开本(27×42. 5 cm,10行18字)和朱格双边(花口、象鼻、双鱼尾),装帧极其庄重,规制如同稿抄本《永乐大典》样貌。本套《罗西亚国史》的内容中没有“表文”,亦即原书作者致沙皇的献辞。

▴

俄罗斯科学院东方文献研究所藏大开本函套

▴

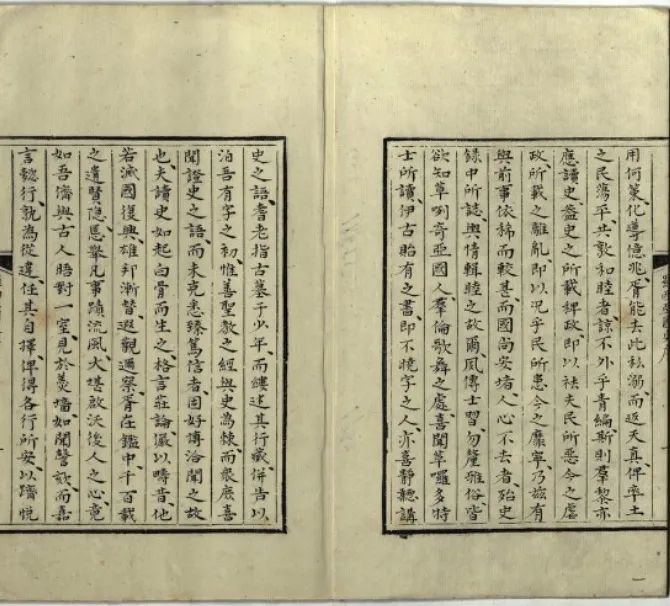

俄罗斯科学院东方文献研究所藏大开本内页

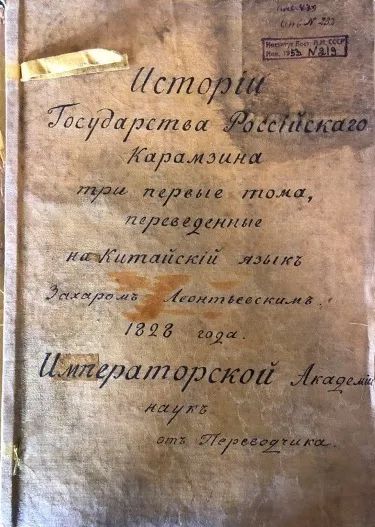

该所藏第二种为《罗西亚国史》非完整本全卷,编号为C85 /1-9,一函9册齐全。函套破旧,上以俄文黑字书写:“卡拉姆津的俄罗斯国家历史前三卷由扎哈尔·列昂季耶夫斯基在1828年译成汉语,译者赠俄国皇家科学院”。正是由此得知《罗西亚国史》形成于道光八年(1828)。首册及每册封面均无书名,在右上角有册序号。册一有句读(句读不占格),其余八册无句读。本套《罗西亚国史》的内容中也没有“表文”。

▴

俄罗斯科学院东方文献研究所第二种藏本函套

▴

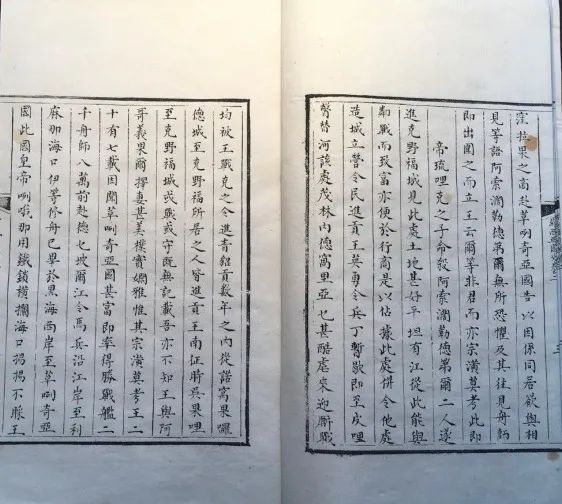

俄罗斯科学院东方文献研究所第二种藏本内页

该所藏第三种《罗西亚国史》,编号 C86 /1-9,一函9册。函套破旧,右上角贴白色方纸,本套开本与前述圣彼得堡国图藏本相似,内容中没有“表文”。第一册由“序”和“正文”两部分组成,第一册至第八册无句读,第九册有句读。从内容上看,本套《罗西亚国史》的第九册中缺少最后一页半的内容,其余全部与前述该馆藏完整本全卷相同。

▴

俄罗斯科学院东方文献研究所第三种藏本函套

▴

俄罗斯科学院东方文献研究所第三种藏本内页

该所藏第四种《罗西亚国史》为非完整本残卷,编号为C87 /1-5,只有第一册至第五册。无函套。本套第一册开本稍大,册二至册五的开本与前述圣彼得堡国图藏本相似。本套《罗西亚国史》前五册内容与前述完整本全卷《罗西亚国史》的前五册完全相同。

▴

俄罗斯科学院东方文献研究所第四种藏本

圣彼得堡收藏《罗西亚国史》的第三处是圣彼得堡大学东方系图书馆(Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ)。圣彼得堡大学东方系是俄罗斯进行汉语教学历史最为悠久的机构,可以追溯到1837年的俄国喀山大学东方系汉语教研室。1855年,俄国整合全国的东方语言教学,将喀山大学东方系转入彼得堡大学,图书馆全部随师生转入,形成彼得堡大学东方系图书馆的雏形。从喀山大学时期,学校就为随俄国东正教使团入京学习语言的学生拨专款为学校购书,而每任汉语教研室主任均由曾在北京生活十余年的归国人员担任,其藏书也随之转让给东方系图书馆,再加上俄国政府曾令科学院将部分东方图书拨分给彼得堡大学东方系,现该系图书馆藏有中文古籍约三万册,其中不乏珍稀版本或海内外孤本。

圣彼得堡大学东方系图书馆藏有3种《罗西亚国史》——两套非完整本全卷、一套非完整本残卷。该馆藏第一种《罗西亚国史》非完整本全卷,编号为Хyl.1062,一函9册齐全,开本与前述圣彼得堡国图藏本相似。这套《罗西亚国史》内容与科学院东方文献研究所藏大开本完整本全卷的不同之处,在于本套之第九册末尾缺少一页半的内容。

▴

圣彼得堡国立大学东方图书馆第一种藏本函套

▴

圣彼得堡国立大学东方图书馆第一种藏本内页

该馆藏第二种《罗西亚国史》非完整本全卷编号为Хyl.2565,一函9册齐全。本套第二册、第三册与他处所藏本内容基本一致,但行文不同。第九册末尾比完整本全卷少一页半的内容。

▴

圣彼得堡国立大学东方图书馆第二种藏本函套

▴

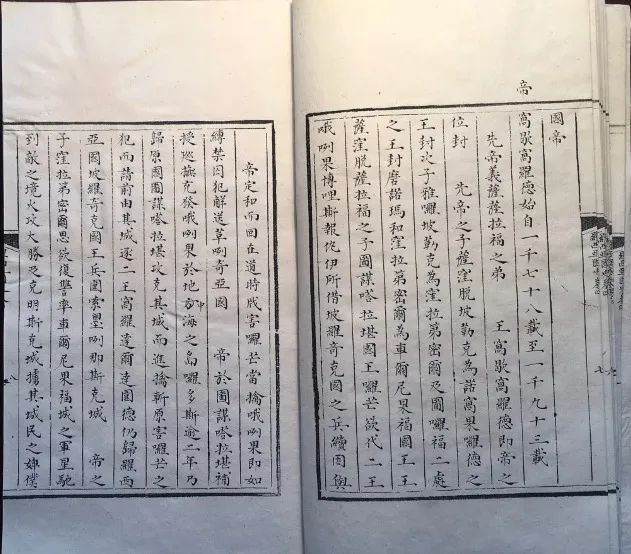

圣彼得堡国立大学东方图书馆第二种藏本内页

该馆所藏第三种《罗西亚国史》编号为F-60,明黄色丝绸函套,一函9册,装帧规制如同《永乐大典》稿抄本样貌。第一册内容包括译成满文和中文的表文、序、正文四个部分。本套各册均有句读,人名地名以右侧线标出,文中有多处删改、修订痕迹,甚至有整句勾涂删减重写的情况。抬写意义的空格、边栏外等排列方式虽具体安排与他处所藏本不尽相同,但两者抬写处理的情况完全一致,如遇本国“皇”、“帝”等抬写,遇敌国则不做抬写处理。卷九小开本版式与东方文献研究所收藏的小开本《罗西亚国史》一致。“表文”和“序”的译文与他处所藏本不同。第9册小开本版式与东方文献研究所收藏的小开本《罗西亚国史》一致。“表文”部分的行文与圣彼得堡国图藏本不同。综上,清代稿抄本《罗西亚国史》作为世界上第一部中文俄国史,目前除俄罗斯圣彼得堡外,亚、欧、美各国及港澳台地区均未见收藏,因而俄藏该本具有重要的文献价值。

▴

尼古拉·米哈伊洛维奇·卡拉姆津

(Н. М. Карамзин,1766—1826)

《罗西亚国史》原本作者

《罗西亚国史》的蓝本《俄罗斯国家历史》(История государства Российского)是俄国历史上第一位“国家历史学家”尼古拉·米哈伊洛维奇·卡拉姆津出版的俄国历史上第一部“正史”。作者开创性地发掘、整理俄国历史上积累下来的大量编年史资料,形成俄国历史的奠基之作。该书出版于圣彼得堡,第一卷至第八卷于1816—1817年问世,第九至第十二卷于1821—1826年问世。全书包括献辞、序言和正文三项内容。献辞是作者致沙皇亚历山大一世的敬辞。序言阐释作者对“历史”的认识、欧洲的史学思想、本史纂写的原则、俄国史的分期等。正文则叙述了罗斯民族在东欧平原发轫和迁徙、公元862年罗斯国家形成直至1612年统治基辅罗斯的留利克王朝衰亡的历史,篇幅达百余万字。这部著作具有极高的历史价值,普希金认为,该书是首部为俄罗斯民族构建的系统完整的历史著作,唤起了俄罗斯人对本民族过往历程的兴趣,使当时俄罗斯民族的群体意识与过去、未来建立起联系,为俄罗斯知识分子的思想注入历史的内涵。该书出版后,欧洲各国竞相翻译,1818年在德国便已出现两个译本,法文本也迅速出现,且不止一种。而《罗西亚国史》的编译者列昂季耶夫斯基1820年随俄国东正教使团赴北京时带走的应该是首印本,可以说,列昂季耶夫斯基很可能在决定带该书前往中国时就已有据该书内容向中国介绍俄罗斯民族的设想。

▴

《罗西亚国史》的译者列昂季耶夫斯基自画像

该书的译者扎哈尔·费奥多罗维奇·列昂季耶夫斯基(1799—?)于1799年出生于雅罗斯拉夫尔的公证人家庭,1816年以优秀的成绩中学毕业并被推荐到彼得堡师范学院数学系学习。大学期间适逢俄国政府在大学生中选拔前往中国的新一届东正教使团成员,列昂季耶夫斯基报名并入选,成为第十届俄国东正教驻北京使团的随团大学生,于1820年抵达北京,十年期满后离开北京返回俄国。俄国政府给这届东正教使团的工作指南要求随团大学生除汉语外还要学满语和蒙语。列昂季耶夫斯基不仅掌握了汉语,还编纂了《汉满拉俄词典》等。他来华的任务是向俄国政府介绍清政府的政治经济体系,为此他定期向俄国发回工作总结,并摘译京报,辑结成册发往彼得堡,使俄国政府有可能十分具体地研究和理解北京的各方面状况。他还关注商业、工业、生产工艺和燃料、茶叶加工,关注中国贸易的水路、陆路通道,介绍各省商品价格和税务信息。此外,列昂季耶夫斯基不止以文字的形式向俄国介绍中国。擅长绘画的列氏学习中国传统绘画方法,描绘婚礼、葬礼、民间游园、各信仰的寺庙内景等画面,从各个侧面形象地向俄国传达19世纪上半叶北京居民的日常生活和精神面貌。

据《清实录》记载,道光四年十月道光皇帝批复了大学士托津等奏请从俄罗斯馆挑取一人协同教授俄罗斯学官生学习俄罗斯文字,被派往国子监俄罗斯学教授俄罗斯文字者,便是列昂季耶夫斯基。其稿抄本《罗西亚国史》的形成很可能与列昂季耶夫斯基在国子监俄罗斯学的教学活动相关——将俄罗斯民族的历史介绍给学生。遗憾的是,列氏因何编译该书,书稿形成后如何抄定成书等诸多问题目前均未有中外文资料支持、回应。从稿抄本的装帧形制来看,明黄色、大开本的《罗西亚国史》很有可能是提供给道光皇帝御览之用,同样的开本形制抄出一份用于进献俄国沙皇也极有可能。小开本则为草抄而得,带回俄国赠送大学和图书馆。将中译本《罗西亚国史》同原本《俄罗斯国家历史》对比,原本前三卷篇幅约30万字,中译本篇幅约10万字;原本序言部分最后列举本史纂写所依据的14类史料,中译本未译该部分;原本正文开篇的“古代生活在罗斯的各民族”部分以很大篇幅介绍古民族的生活、迁徙的地域、路线和迁徙经过,中译本开篇则未介绍古代东欧平原上的各民族;原本第三卷共有8章,中译本内容只有原书第三卷的前三章和最后一章;原本全文渗透着俄罗斯民族对于东正教的虔诚情感,中译本则没有东正教的宗教意涵。

总体而言,《罗西亚国史》反映了中俄间增进相互了解的愿望。俄国本居欧陆,古时与中国并无直接往来,中国典籍最早关于俄罗斯的记录见《元史》中蒙古征服俄罗斯的记录;俄罗斯人与中国直接接触的最早记录,也见于《元史》,其中记载元代至顺元年间在枢密院下置宣忠扈卫新军都万户府,专门管理斡罗思军士。16世纪80年代俄国在西伯利亚扩张,17世纪中叶起清朝军队阻挡了俄国人东扩的脚步,1689年中俄签订《尼布楚条约》确定了两国边界,俄国由此开始定期向中国派出商队。1727年中俄恰克图条约在进一步确保俄国对华贸易的同时,还将东正教使团确立为常驻北京的机构,定期向中国派驻人员,每隔十年轮换。北京东正教使团成员学汉语、向俄国介绍中国。与18世纪俄国从欧洲“中国热”中得到的中国知识一起,形成中俄文化交流的一股洪流。然而,这股“洪流”却只限于俄国获得中国知识的单向吸收。至于中国对俄国的认识,从明末清初意大利入华传教士艾儒略在明代天启三年(1623)所作介绍世界各国的《职方外纪》的“莫斯哥未亚”一章中,能够略微了解到关于俄国的地理和风俗。康熙五十一年(1712),以侍读学士殷扎纳为首的使团假道俄罗斯前往伏尔加河下游地区探访流落在此的土尔扈特部,在近三载的时间里往返行程数万里,使团随员图理琛沿途记载事件,于雍正元年(1723)刊得《异域录》一书。《异域录》最早记载了俄罗斯国家的发端和发展历程。图理琛一行回程中在当时俄国管理远东事务的托博尔斯克总督噶噶林处得知,俄国自伊凡三世开始称皇帝,丰富了对俄国史的认知。

▴

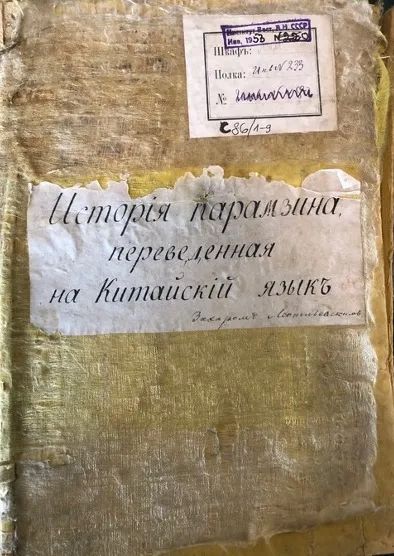

圣彼得堡国立大学东方图书馆藏大开本函套

19世纪起以英国为代表的欧洲列强对华活动加剧,在毛皮贸易等方面已对俄国的对华贸易构成威胁。为此,俄国调整其东方政策,1819年在外交部设立亚洲司,专门针对“亚洲各民族、俄国附属国以及同俄国有着贸易和其他方面重要关系的国家”展开工作,而俄国东正教驻北京使团则成为亚洲司设在远东的下属机构。按俄国外交部给东正教使团制定的工作守则,学习是使团的教士和世俗人员的义务,彼得堡科学院专门为使团成员制定了各方面的学习、研究、收集资料的任务,“细心合理地与中国人交往”也是俄国对驻北京的东正教使团成员的要求。

在此背景下,《罗西亚国史》的编译者列昂季耶夫斯基被派驻到北京。相比于以往清朝认识俄国的零星知识,列昂季耶夫斯基将刚刚问世不久的第一部俄罗斯国家历史著作《俄罗斯国家历史》的内容介绍给清朝,旨在推动中国对俄国的认识,打破以往中俄交往中的隔膜。这种隔膜普遍存在于欧洲来华人士与中国人交往过程中。就在《罗西亚国史》成书后数年,基督新教传教士郭实腊有感于“向来中国人藐视外国之文法”,希望改变“中国经书已译泰西之知,各人可读,但汉人未曾译泰西经书”,故在广州创办《东西洋考每月统计传》,将西学传给中国,缩短中西之间的精神距离。道光二十五年(1845),为感谢清政府赠送藏经《丹珠尔》,俄国向清政府赠送最新出版的357种书籍作为回礼,内容包括俄国“史事地理武备算法”、“医药种树”、语言、宗教、文学等各方面,其中第三十一号为“俄罗斯国史十三本”,第七十二号为“俄罗斯国史十五本”。这一赠书活动也体现了俄国希求与中国互相理解沟通的愿望。《罗西亚国史》《东西洋考每月统计传》等书刊在这一时期的出现,说明19世纪上半叶在华外国人主动消弭中外文化隔阂,通过编译、出版等手段将俄罗斯、西欧的文化价值介绍给中国,为我们留下了体现中外文化交流的重要文献。

该书也有较高的中文俄国史学史价值。在《罗西亚国史》译成后,1837年《东西洋考每月统记传》九月号的“地理”栏目刊登《峨罗斯国志略》一文,约用两千字的篇幅叙述了俄国自“唐懿宗咸通二年(862)建国”以来的发展历程。稍晚时,林则徐《四洲志》(1839年)、徐继畲《瀛环志略》(1848年)等书以地理描述为主,对俄国历史的介绍并未有实质性推进,至咸丰十年(1860)何秋涛辑《朔方备乘》之时,清朝对俄罗斯历史的了解,仍是起自蒙古入侵俄境,将伊凡三世瓦解蒙古统治并立国称帝视为俄罗斯立国之始。19世纪后半叶,清总税务司主持翻译欧洲最新出版的历史文化普及读物“格物启蒙丛书十六种”,其中由英国传教士艾约瑟翻译并于1885年出版的《欧洲史略》之卷六“欧洲诸国肇基原委”部分提到斯拉夫各部与东西罗马帝国的关系,卷九“耶稣新教源流并教战之事”部分提及俄国历史上伊凡四世兴国、留利克王朝终结、大混乱时期乃至1612年罗曼诺夫王朝兴起。1886年艾约瑟翻译出版的《西学略述》之卷六“史学”部分,也提到“俄立国辟地原委”。不过,《欧洲史略》和《西学略述》中关于俄国历史文化的介绍只是非常零散的只言片语,信息量十分有限。此后直至清末,欧洲的历史文化知识先后从日本和欧洲被介绍到中国,翻译出版了大量关于欧洲文化、欧洲各民族发展历史的图书。科举废除、新学制建立后,又有大量包含西文国家历史内容的教科书出版,俄国历史随同这场西方历史文化进入中国的洪流进入国人视野。将《罗西亚国史》放在中国关于俄国历史的认识过程之中可以看出,成书于道光八年(1828)的《罗西亚国史》,系统记述俄罗斯民族的起源、国家的形成和发展以及蒙古入侵之前的历史,是汉语世界全面了解蒙古入侵前的俄罗斯的最早文本,具有重要的中文俄国史学史价值。

▴

圣彼得堡国立大学东方图书馆藏大开本内页

综上所述,保存完好的俄藏清代稿抄本《罗西亚国史》,形制、内容庄正,是编译者在中国完成后带回俄国赠送给俄国外交部亚洲司、皇家科学院、皇家彼得堡大学的赠礼,是海内外稀见的珍贵文献。该本的存在表明俄国在与中国交往的历史上曾经主动努力从文化上与清代中国会通交流,以期达成两国之间顺利的沟通。该本的存在又表明,在19世纪上半叶已有中文的俄国史问世,将俄国史汉语书写的历史提前了近百年,将俄国第一部“正史”《俄罗斯国家历史》的价值推介到遥远的中国,是世界上第一部中文俄国史。

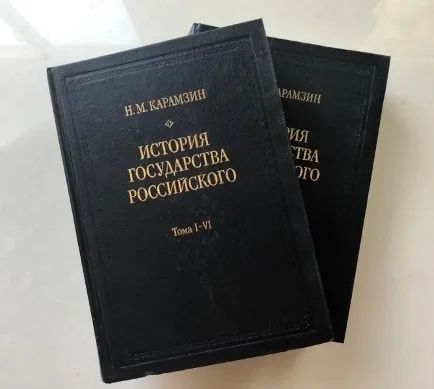

▴

История Российского государства

《罗西亚国史》的原本

评议环节

▴

会议现场

讲座结束后,庄宇老师围绕讲座主题进行评议。庄老师首先回忆了自己在俄罗斯留学时参访各图书馆的经历,随后指出,该书作为首部中译本俄国史,能够拓展我们对中国俄国史研究史及传教士列昂季耶夫斯基的形象的认知。柳老师对该书的研究颇具创见,在俄国汉学史、欧洲书籍收藏及图书流转史、俄国史学史、中俄文化交流史四个领域都有较高价值,用力甚深。此外,该书译成时间距俄文原本出版时间极近,几乎同步了俄国当时的历史研究成果,说明在中俄交流过程之中,俄方的积极性更高一些。并且这部《俄罗斯国家历史》撰写于俄国的历史书写转折时期,从教会主导转向由世俗社会主导、以史学家为主体。这一时期,俄国教育也快速发展,大学里设置了历史语言系,开启职业历史学家的培养过程,卡拉姆津成为转折期间的代表性人物,因此该书的翻译也反映了俄国内部的学术与社会发展动向。

欧阳哲生老师谈及18世纪中国有关俄国史的两种知识来源,一是来自于西欧的传教士,二是图理琛以降中国自己的著述传统——其中后者来源相对模糊。柳老师介绍的《罗西亚国史》,可以填补这一空白,林则徐、魏源等有关俄国史的部分知识可能就来自于该书。此外,值得思考的是,这部在中国印制的、供给中国人阅览的中文书却没有在中国留存,我们或需重新评估俄藏本的性质,其中某些版本(如形似殿本的大开本)未必由译者携回,可能是后来俄国人于1860或1900年左右在北京攫取的。随后,柳老师回应了评议内容,与会学者围绕《罗西亚国史》的抄本特征、“罗西亚”的译名等问题展开讨论。