2024年4月15日,第185期“文研论坛”在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“重探二十世纪中日的人文学研究”。本次论坛由北京大学人文社会科学研究院与京都大学人文科学研究所主办,报告人为东京大学研究生院人文社会系研究科教授铃木将久、中国人民大学哲学系教授曹峰、北京大学现代中国人文研究所长聘副教授袁一丹、京都大学人文科学研究所副教授福家崇洋、北京大学社会学系长聘副教授凌鹏、中山大学哲学系教授廖钦彬;讨论人有北京第二外国语学院教授赵京华、北京大学哲学系教授郑开、清华大学哲学系教授唐文明、北京大学哲学系教授王颂、北京大学历史系教授唐利国、中国社会科学研究院日本研究所研究员唐永亮、中国社会科学研究院哲学研究所助理研究员贺雷。

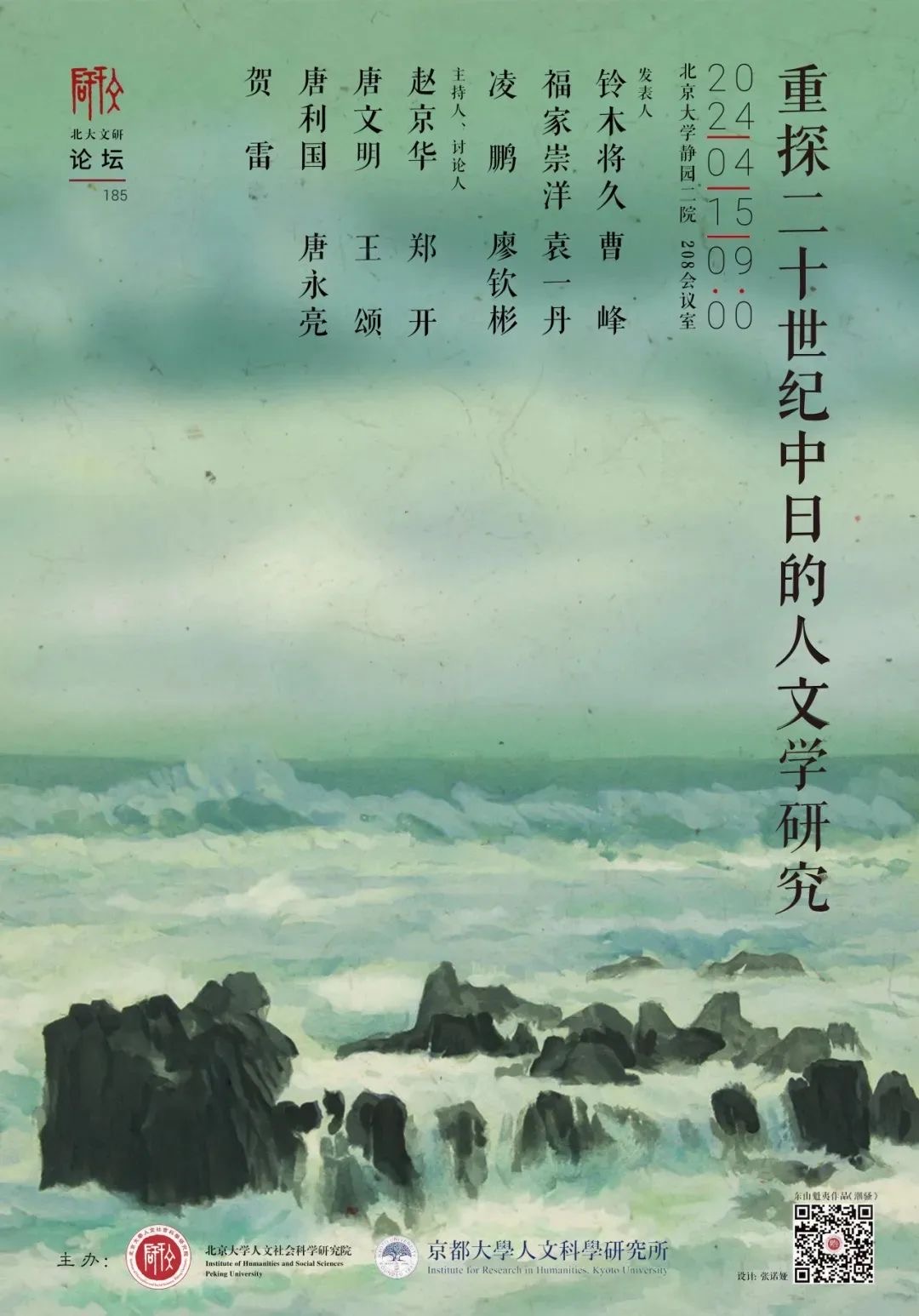

论坛伊始,文研院院长杨立华和京都大学人文科学研究所所长岩城卓二先后致辞,热诚欢迎了在场的学者,并表达了对中日人文学平等交流的期盼。铃木将久教授首先做了题为《增田涉的鲁迅介绍:古典研究与现代研究之间》的报告。铃木老师首先介绍了增田涉在来到上海接触鲁迅之前的思想背景。他指出,增田涉在学生期间主要受到两个人的影响,一是汉学家盐谷温,二是文学家佐藤春夫。前者通过授课让增田涉初步接触到了作为文学史家的鲁迅以及他的著作《中国小说史略》;后者则通过英文译本翻译鲁迅的《故乡》等作品,让增田涉接触了作为文学家的鲁迅。增田涉来到上海后,进一步接触了鲁迅的生活世界。铃木老师重点以两个例子来解读鲁迅和增田涉的互动。首先是鲁迅在《阿Q正传》的原文中专门设计了关于赌博的插图,增田涉则在笔记中详细记录了关于这些插图的解释。第二个例子关于《阿Q正传》的结尾部分,增田涉在翻译原文时加上了原文所没有的注释,以“野次馬”这个偏贬义的日文词来说明“永是不远不近的跟他走”的主语。无论这个注释是鲁迅主动提出的还是增田涉自己想到的,都说明了后者对鲁迅原文的细致研读以及在此基础上的重新解释。到日本后,增田涉在佐藤春夫的支持下于《改造》杂志发表《鲁迅传》,使鲁迅真正进入了日本一般知识分子的视野。不仅如此,增田涉还在《鲁迅传》中引用了茅盾的文章介绍了中国现代史,并传达了左联的立场。在完成《鲁迅传》后,增田涉对中国文学的进一步研究也值得关注。首先,从他与吴组缃的书信来看,增田涉十分重视“幽默”概念,并以此建议吴组缃。铃木老师强调,增田涉在书信中并没有展现自上而下的说教,而是体现了与中国作家交流的平等态度。此外,增田涉还重视中国文学的行动性,这个论调适逢法国行动主义文学盛行日本。尽管二者并非同一概念,但他的论述仍然有助于中国文学走向日本大众。最后,铃木老师援引竹内好对增田涉的评价指出,竹内好在肯定增田涉贡献的同时也对其抱有微妙的不满。这种不满恰恰显示出增田涉作为日本中国文学研究过渡期代表人物的地位。赵京华老师认为铃木老师的讲座补充了学界对于增田涉这位过渡人物的认识,并就增田涉的鲁迅关系手稿等问题与铃木老师进行了深入探讨。

▴

鲁迅书法《送增田涉君归国》(1931)

随后发言的袁一丹教授做了题为《中日战争期间周作人对儒家思想的再造》的报告。清末受章太炎影响,周作人视儒家为“帝王之教”,斥其导致了中国思想的委顿。然而,在抗日战争爆发前夕,周作人转而以儒家自居,其“落水”后甚至宣传“因为孔子是我们中国人,所以他代表中国思想的极顶,即集大成也”(《中国的思想问题》,1942)。袁老师认为这一转变未必意味着周作人的思想转向。如果深入研读周作人“落水”后的表述,可发现他对儒家态度转变的背后存在描绘儒家本来面目的目标。在周作人看来,现代人可依照自己的兴趣及现实需求来改造儒家遗产,盖儒家是一种“化合物”。袁老师认为,“化合物”的比喻说明周作人对儒家的理解是非实体性的,只取其居间调合的功能。周作人采取了四种再造儒家思想的方式。第一种方式是“直截源头”,即指出儒家在汉以后道士化,在宋以后又禅化和子化,丧失了以孔孟为代表的原始儒家的本来面目。第二种方式是在儒家思想内部区分“忧在上”与“忧在下”两种传统。第三种方式是以异端为正统,或“以释济儒”,或“援墨入儒”。第四种方式尤其值得关注,袁老师称之为表彰禹稷。按儒家传统解释,禹稷与颜回分别代表一个人在平世与乱世的出处选择,但周作人却将之曲解为性情能力不同的两种人。周氏在“落水”前自陈“不敢以禹舜自居”,在“落水”后转而标举禹稷“己饥己溺”的精神,为自己的选择辩护。袁老师总结到,周作人“落水”后大谈儒家思想,不能简单地视为思想转向或/和对五四立场的背叛,而是其复古通今以为自己辩解的修辞策略。随后,唐文明老师就报告标题、儒家经典中事功与德行的关系等问题与袁老师进行了探讨。

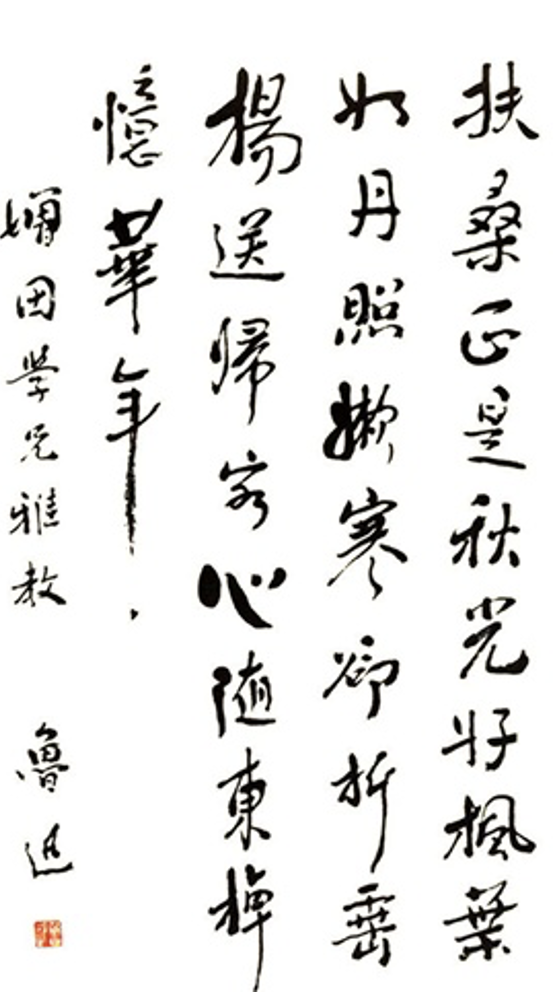

▴

书斋中的周作人

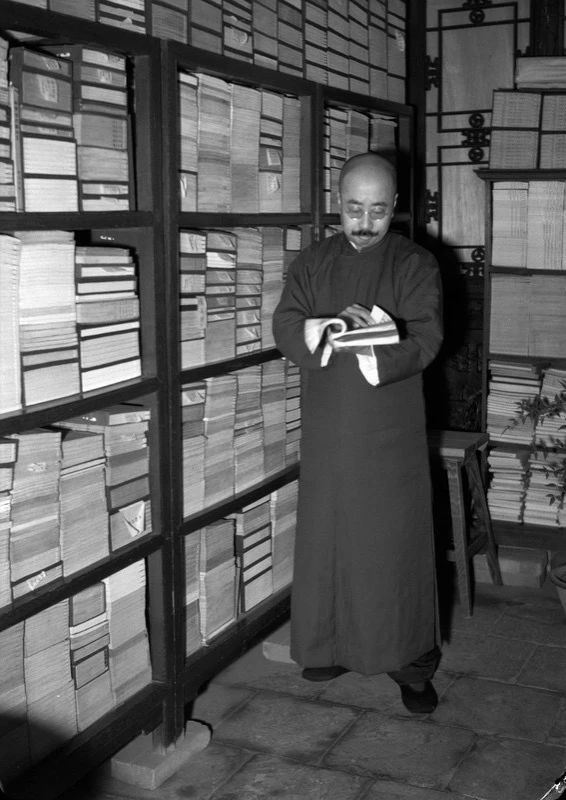

接下来,曹峰教授做了题为《究竟该如何做中国哲学:以内田周平和井上哲次郎的交锋为线索》的报告。内田周平是明治时期的汉学家,于1888年为哲学馆撰写了世界上第一部名为《中国哲学史(支那哲学史)》的讲义,不过只完成了先秦部分。然而,《支那哲学史》并没有对后世产生太大影响,因为此书采用《史记》所载司马谈《论六家要旨》以及《汉书·艺文志》的框架,而非西方哲学史范式,属于新瓶装旧酒,因此被认为不够“哲学”。作为日本朱子学崎门的传人,内田后来也走上了汉学的道路。内田周平与明治维新以后“哲学”研究方法的代表井上哲次郎之间有过两次交锋,第一次是1891至1892年间,二人就朱熹哲学展开了激烈争论。井上认为,朱熹既讲本然之性,又讲气质之性,所以是善恶俱有论者。内田则认为朱熹是性善论者,并指出朱熹的理气二元论是本体论意义上而非人性论意义上的。随后,井上援引西方思想家的观点来论证善恶俱有论,反击内田之说。而且井上的态度越来越傲慢,甚至在论文中多次使用攻击性语言,指责内田的研究方法是守旧退步的,无法将日本学术引入西化的道路。然而我们今天回顾他们的争论,却发现“汉学家”内田的观点更贴合朱子的原意,“哲学家”井上的观点反而没有道理。曹老师接着介绍到,明治时代的哲学与汉学之争不止于理论之争,还涉及教育机构、课程设置等实际问题。比如,1925年,井上被任命为大东文化大学校长,而内田此时正好为该校教授,双方再次就课程设置等问题陷入争论。内田等教授主张用传统汉学式的训读、论讲方式来研读中日古典,井上则认为这种学习方式过于浪费时间,应当稀释这些课程,增加具有西学内涵的课程。最终,由于古典教学派教授占据维护皇道和国体的大义,受到舆论压迫,井上不得不辞职。对于内田和井上的争论,曹老师认为不能简单视之为传统与现代学术之争。事实上,内田并非抱残守缺之人,他自己也批判一味依靠训诂和考证的做法,主张吸收西方哲学式的解释方法。他与井上的根本区别在于,他不希望完全套用西方范式来理解中国哲学,而非拒绝合理的方法论。曹老师认为,在内田与井上争论一百年后的今天,如果我们超越立场和意气之争回顾这场争论,可以看到自负为“哲学”代表的井上的很多论述未必合理;作为“汉学”代表的内田也并不象征愚昧和落后。曹老师还强调,这样的争论对二十一世纪中国哲学学科的建构有着丰富的借鉴意义。王颂老师认为,曹老师梳理的两次内田-井上之争加深了学界对战前日本思想的理解,并认为这些问题有助于中国哲学界反思方法论等问题。

▴

井上哲次郎像

下午场论坛开始后,福家崇洋教授进行了题为《吉野作造的中国论再探讨》的报告。福家老师首先回顾了战后以来日本学界对吉野作造思想的研究史,并介绍了关于吉野对《二十一条》之态度及其“帝国改造”论的最新研究。在此基础上,福家老师从吉野的中国观来论述其思想。福家老师认为,吉野擅长根据读者群体之特点来写作,比如面向基督徒读者强烈表现自己作为信仰者的一面,面向学术界则表现自己对现实问题的关注和洞察。因此,吉野的宗教信仰,如对“人格”与“传道”的重视是其思想的重要组成部分,这一点在此前研究中没有被充分讨论。尤其重要的是,在面对宗教信仰与现实世界的龃龉时,吉野将自己的政治研究分为理想型的“政治哲学”和现实型的“科学的政治学”,并对此进行调和。吉野的中国观正是受这些条件的影响发展起来的。在中日围绕《二十一条》进行磋商时,吉野真正开始频繁发表中国论的文章。以往的研究争论吉野的言论是否是“帝国主义”的框架并无法完全理解吉野的思想,因为他抱持基督信仰下基于“邻人之爱”的“四海同胞”理念。同时基于此点,他认为日本和中国也应该加入由英美推动的“世界文明进步”的行列。吉野虽然不完全认可帝国主义行径,但却将日本对华政策视为一个实现“四海同胞”的过程。从这点可说他暂时接受了日本政府出于自身利益对华施加不平等条约的行为。吉野虽然认同条约内容,但是不同意日本政府对华的交涉方式,认为“侵略态度绝对不是应该采取的方法”。此后,随着袁世凯复辟和中国革命之再起,吉野对中国的立场发生了变化,他支持中国实行共和制,并且认为中国只有自发自强这一条路。因此,吉野主张在政治上“旁观”中国,而在经济上加强中日协作。吉野认为日本未来的经济发展不能离开与中国的协作,并希望通过这种协作最终带动日本的进一步变革。福家老师认为,此时的吉野十分重视中国青年留学生的作用,并借此奉劝日本政府尽量采取谨慎的对华政策,以免刺激中国的年轻革命家。嗣后,吉野更进一步把中日协作论发展到文化层面,提倡先进国家日本对其他亚洲国家的责任,并批判日本“狭隘的帝国主义”。在报告的最后,福家老师总结到,与其说吉野经历了从帝国主义到非帝国主义的转折,不如说作为信仰者的吉野是与非帝国主义联系在一起的“四海同胞”论者,而作为政治学者的吉野则接受了日本帝国主义的现状。吉野高估了英美的“四海同胞”之路,又暂且肯定了帝国主义的一面。在此过程中,中国人民遭受列强和日本帝国主义蹂躏的苦难,在应当与欧美各国共同前进这一“世界文明进步”理念下被边缘化。随后,唐利国老师就吉野作造思想中民本主义和帝国主义的复杂纠缠以及中日学界对这种纠缠的不同预设与福家老师展开了深入讨论。

▴

《新人》杂志同仁

后排左三为吉野作造

随后,凌鹏教授做了题为《从社会学看内藤湖南的章学诚论》的报告。凌老师首先指出,内藤在《中国论》中特别重视社会性的乡团组织这一“潜流”,并以此为基础对中国的未来进行预测;而在《支那论》中又自陈“替中国人为中国着想”。这两本书在后世广受东方主义、学术与政治、民族主义等角度的批评,但如果在具体语境中来看,内藤的认识其实更具有社会学的学科视野。凌老师分析到,内藤身兼日、中、西三大学术背景,而对于内藤的社会学素养而言,中国学术中以章学诚为代表的浙东史学尤其值得关注。接下来,凌老师从三个方面分析了内藤在《章学诚的史学》中对章氏史论的重新诠释。第一,在对“道”的理解上,内藤强调“道”从“三人居室”到分工,再到形成秩序的显现过程,其观点近似于斯宾塞的社会进化论;但章学诚则强调分工、制度等乃是“不得已而出之”,因此“三人居室”以至于“人有什伍而至百千”并非“道”,而是“道”所呈现出来的背景和条件。二人对“道”之理解的微妙差异导致了他们对人的能动性之认识的差别。章学诚认为,圣人对于“道”是“有所见而不得不然”,突出了人实现“道”的能动性;内藤则认为人是在“不自知其然”的情况下遵循“道”展开行动。第二,在道器关系上,章学诚认为“道”是自然,器则是不得不然。而内藤则使用了“自然之器”这一不见于章书的表述,恰恰说明了他对道器关系的理解以及他与章学诚的区别。第三,在“六经皆史”问题上,凌老师认为章学诚“六经皆史”本意是强调《六经》记载的是过去之“行事”,而《六经》本身也是“行事”的一部分,因此“史”的根本不是“史学”,而是“史”这一“行事”。内藤则将“六经皆史”理解为“六经皆史学”,恰恰忽略了这一点。在讨论章学诚另一著作《原学》时,内藤再次将其观点解释为“一切学问都不过是史学”,也就是通过历史来探索规律。通过考察内藤对章学诚史论的诠释,凌老师指出内藤将章学诚的“道”偷换为从历史中可以总结出的某种客观规律,因而将“六经皆史”转换为较为现代的“史学”。最后,凌老师总结到,内藤把章学诚的“器”理解为历史,“道”理解为历史背后的规律,“史”理解为探究客观规律的“史学”。正是在这个意义上,内藤认为自己可以从中国之“史”来探求中国之“道”,并以此“替中国人为中国人着想”。但是,由于他忽视了章学诚对人“不得已而为”的主动性的强调,最终为中国人开出的方案就变为由其他国家来“拯救”和“解放”。凌老师强调,这种“虚假的客观主义”非为内藤所独有,需要研究者审慎辨别。贺雷老师在讨论中指出内藤湖南的政治主张与日本援助中国革命等现实背景有一定关系,并认为日本学者在面对西方思想时,一方面吸收了近代学科范式,另一方面也吸收了殖民主义和帝国主义的因素。

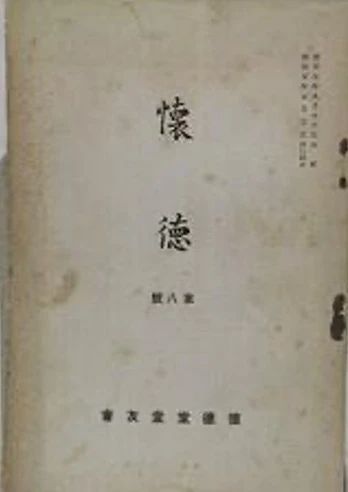

▴

《懐徳》第8号(1930)

内藤湖南《章学誠の史学》一文收入其中

最后,廖钦彬教授做了题为《章太炎与京都学派的佛教哲学》的报告。廖老师介绍到,本次报告的问题意识在于梳理人文学与革命之间的关系,即章太炎这样一位革命思想家究竟是透过革命的行动而改造佛学理论,还是就自己的佛学阅读改造自己的思想体系以及自己的革命行动。此问题意识和京都学派回应西方哲学、历史现实所发展出来的实践哲学亦有关联。廖老师首先指出,禅净在中世日本生根发展,进入近代日本依然具有影响力,这从京都学派的佛教哲学发展可一窥究竟。与此相反,禅净自明清以降逐渐势微。章太炎所采纳的唯识宗在明清时期亦面临同样命运,但他在直面近代中国西学东渐的情势下采用唯识宗的方法论,强调其具逻辑和科学精神,能与西学相抗衡。然而,因唯识思想不具历史性及实践性的性格,再加上章太炎在其论述中又强调“依自不依他”“万法唯识”,在此情况下,如果只有佛教理论没有佛教实践理论,如何入世就成了一个问题。另一方面,与章太炎大致同时代的京都学派主要吸收了德国观念论、新康德主义、现象学的认识论以及海德格尔的存有论,对此西方哲学发展提出批判,并开始摸索接续存有论之后的实践论。接着,廖老师尝试在此基础上,比较了章太炎佛教理论中阿赖耶识与真如的关系以及其与京都学派佛教理论中的绝对无之关系,进而提示出能对应历史现实的佛教哲学的实践理论之可能性。此外,廖老师又介绍了袴谷宪昭、松本史朗等人的“批判佛教”对京都学派的批判,指出“批判佛教”从“绝对空”立场批判京都学派的基体论立场,并对京都学派奉为圭臬的《起信论》所涉及的真如、如来藏、空等思想进行了严厉批判。廖老师认为,这些学者不仅误解了京都学派,对其认识也不全面。比如西田几多郎就提出了“自觉”将直观与反省、非理性与理性对立统摄起来,其背后隐藏着绝对空(无)的思想,此外,久松真一在《起信的课题》将真如视为假名、方便,认为真如亦只是空。不仅是西田和久松甚至田边元,亦在战后开展出以禅净为基础的宗教实践理论。两相对照之下,廖老师举出这样的悖论,即进行革命的人(章太炎)没有革命理论,而没有进行革命的保守派哲学家(京都学派)有实践的理论却无实践之实。最后,廖老师强调有必要从他力、依他哲学的角度重建章太炎言之未明的实践哲学。唐永亮老师认为,廖老师的研究为思想史研究者提供了一个进入革命行动家的思想世界的范例,并精到地处理了理论与现实的关系问题。随后,王颂老师与两位老师就比较哲学的方法论和京都学派“无”的概念等问题展开了进一步讨论。

▴

章太炎像

在六场报告结束后,在场的学者们就本次论坛的各项话题进行了总结和进一步阐释。赵京华老师回顾了中日人文学交流的历史,强调如今的中日学术界已经可以站在同一个平台上进行平等讨论,并期盼下一次论坛可以从方法论、阐释架构、中日知识共同体等主题加深中日人文学的交流。王颂老师回顾了自己此前提出的问题,并强调中日人文学界都需要在历史脉络中认识东西方文化差异。唐利国老师进一步反思了中日学者预设和概念的差异,并以近世日朝交流和日本侵华时期的思想战为例指出,交流有时不一定增进理解,反而巩固了歧视。唐利国老师进而强调,尽管交流背负着这些风险,但也唯有加强高质量的交流才能突破信息茧房,增进相互理解。唐永亮老师基于报告内容表达了自己对学术取向之变化的感想,指出中日人文学界尤其需要注重共同书写,创造新的语言表述新的时代内涵。贺雷老师援引今天报告的内容指出,很多看似相反的思想是纠缠在一起的,因此论坛主题中的“重探”显得尤其重要,中日人文学者尤其要肩负知识分子的责任,以“重谈”促进改变。至此,论坛取得圆满结束。