2024年4月18日下午,“北大文研讲座”第325期在民主楼208会议室举行,主题为“文学随笔的形式特点”。主讲人为美国芝加哥大学Howard L. Willett讲席荣休教授、北京大学人文社会科学研究院特邀访问教授菲利普·德桑(Philippe Desan),主持人为北京大学外国语学院法语系段映虹教授。本次讲座为北京大学人文社会科学研究院、北京大学比较文学与比较文化研究所、北京大学法国文化研究中心共同主办的“蒙田与近代早期欧洲文化”系列讲座第一讲。

首先,德桑教授介绍了“随笔”(essai)一词的定义。根据蒙田同时代人弗朗索瓦·格吕德(François Grudé)在《法兰西书库》(Bibliothèque française)中的定义,“essai”是一个非常谦虚的标题,这个词本义为尝试,作为文体则是一种根据他人自我塑造的论述。这一定义强调主体-作者与客体-他者之间的交互关系:作者在他者的同意下进行判断,发表言论。除了名词“essai”,蒙田有时还使用代词式动词“s’essayer”表示自我怀疑,暂停判断。这一用词看似反映了蒙田谦虚的性格,实则是一种文学策略。事实上,蒙田是以自己的判断贬低专家的知识,以自己的思考取代他人的观点,但并不将自己立为权威,强加于人。此外,“essai”还意味着考查、考验、称量,它像隐迹羊皮纸卷一样记录着飞逝的记忆和脆弱的判断,将它们在经历的瞬间表达出来。对蒙田来说,写作就是生活,随笔就是在某个时刻个体存在的痕迹。

其次,德桑教授阐释了《随笔集》中主体与客体的关系。蒙田经常引经据典,而他引用古人是为了剥夺他者及其历史,将其改造为主体-作者的客体。正如西西弗与巨石绑定,蒙田也与《随笔集》绑定,只存在于《随笔集》中且只通过《随笔集》存在。主体虽然依赖客体,但这种依赖关系不是束缚的,而是解放的。蒙田不断重新书写、反复思考客体,召集而不对抗客体,最终适应、利用客体。由此,客体被转移到主体-作者身上,并为主体-作者所转移。

判断(Jugement)

▴

Michel de Montaigne, Essais

Simon Millanges, Jean Richer, 1580

判断(juger)是《随笔集》的核心,也是蒙田的主要工作。判断将主体与客体联系起来,主体通过判断占有、利用和改造客体。主体总是在当下以不同的方式做出判断,不用考虑先前判断,也不必担心自相矛盾。客体每次被主体判断,都有新的变化,成为了新的客体,消除了旧的客体,但并不抹去过去判断的痕迹,而将其以档案的形式留存。正是这些对同一客体的不同判断使主体意识到自己的存在,成为了其存在的证明。蒙田一直在做出判断,但从不得出结论,这是因为他见证了宗教战争中的审判,深知判决对受审者的影响。因此,不同于宗教或司法审判,蒙田的判断是私人的而非公共的,只表达自己的批评自由,而不使他人受限或屈从,是一种没有惩罚的审判。

对蒙田来说,谈论客体是写作随笔的内在必然,而最适合这种整体论述的形式就是随笔。作者最大程度地将主体性赋予不属于他的客体,同时声称谈论的是他自己之外的事物,看似引用他人观点。而谈论客体只是谈论自己的借口。蒙田巧妙地通过个人经验和相关论述传递他人的论述,看似判断外界事物,实则谈论自己,就像格奥尔格·卢卡奇(Georg Lukács)说的那样,仅将客体“作为出发点和跳板”。他以章节标题限定论述空间,却又远离这一空间,采用尽量弱化论述客体而强化主体的策略,最终以其主观经验取代其他事例。随笔形式的固有运动有助于偏离客体,但并不能完全抛弃它,这就是为什么蒙田经常“言归正传”。主体与客体之间的不断往返正是蒙田写作的标志。

惯题(Lieu commun)

蒙田习惯以“惯题”(lieu commun)为出发点,而蒙田文学和哲学形式的创造性时刻就存在其中。“惯题”既是随笔的“前题”(pré-texte)又是“借口”(prétexte),它先于主体-作者的论述,在普遍意义范围内建构客体,是为绝大多数人所理解和接受的被客观化、成为参考的论述。蒙田一开始并不质疑“惯题”,借此成为在先于他的社会性中发展的人,参与对“惯题”的社会接受。然而,“惯题”只是论述的起点而非终点。蒙田一旦开始论述,“惯题”就很快让位于个人论述,被独异性的判断抽空普遍意义。而通过操纵“惯题”,蒙田也控制了读者,使之参与改造既定客体,以自己的成见取代“惯题”的主观化过程。《随笔集》成为了摆脱社会束缚、肯定自我的典范,开启了一种新的批评秩序、新的认识论。

风尚(Éthos)

接着,德桑教授指出,《随笔集》的这种新的认识论与当时的市民阶层风尚(éthos bourgeois)密不可分。16世纪末,文艺复兴以来兴起的商业资本主义重视经济、政治、文化交流,产生了代表着现代主体功利、实用、自我中心价值的市民阶层风尚。这一风尚逐渐成为主流意识形态,它以主体为中心,将个体置于社群之上,轻视习俗与历史的概念,重视当下现实与生活瞬间。主体从历史的说教和社会的规范中解放出来,将阐释、改造客体的权利占为己有。对蒙田而言,随笔就是一个交流场所,其中的“交易”赋予他的文章以价值,每次“交易”都被他视为潜在或当下的收益。他使客体与个人经验交汇,将客体化为他的私有财产,而他借用古人的论述,就是在增加交流场所,以此增加收益。

在《随笔集》中,上述市民阶层风尚与贵族风尚互不相容,市民阶层的“利益”和“知识”与贵族的“荣誉”和“美德”彼此对立,由此引发了一系列悖论,这就是为什么蒙田的论述表现出一种意识形态的模糊性。蒙田虽是贵族价值的捍卫者,但也自发地成为了市民阶层风尚的代言人,他既站在封建骑士价值的一边,又离不开商业世界的表达,只能以充满经济隐喻的“商人”的话语来构想他所向往的贵族阶层。

▴

Raphael, The School of Athens(1509-1511)

德桑教授继而谈到蒙田的自我中心伦理。蒙田的自我概念是对当时的商业与交流现实的反映,他的《随笔集》是随交流和个人经验增加而增加的客体,他的自我中心伦理也以增加人类交互为宗旨,而无政治与宗教意图,是务实、和平、非歧视的,需要一种可推广到所有人的个人判断自由。

《随笔集》由个人身体的经验构成,在书中身体和感官具有重要地位。蒙田认为,“认识由感官引向我们”,“感官是人类认识的起点和终点”,拥有改变客体的能力。蒙田通过写作,严格筛选身体与感官,描绘自我当下所处的不可分割的状态:自我不是被感官分割的身体总和,而是展现给他人的、普遍、一致的形象,是社会化的存在,具有外向性与交流性。

蒙田的自我的特殊性,为私人和公共之间的连续性创造了可能。蒙田虽然在理论上区分私人存在的自由和社会存在的自由,要求公私分离,但《随笔集》中,这两种自由形式却以矛盾的方式共存。蒙田既支持自我的自由,又接受社会自我的约束,不得不从与他人的关系中,即“在公共的尊重允许的范围内”看待自己的自由。

蒙田的自我主义之所以能够吸引当时的读者,是因为它展示了个人的身体,反映了市民阶层风尚对向他人展示自我的欲望的重视。蒙田以其主观经验谈论社会和世界,他的经验就是历史。主体将自己想象为想要在随笔中寻找客体的读者的模板和指导,成为了也根据个人经验尝试写作随笔的读者的客体。

虚假意识(Fausse conscience)

▴

Michel de Montaigne

随后,德桑教授指出,蒙田的自我意识从个人经验出发,将历史客体间接化,使主体的经验成为人类的历史经验。然而,由于主体的自我感知受到所属意识形态的影响,个人经验被更广泛的历史人类经验间接化了。因此,这是一种虚假的自我意识(fausse conscience de soi),是集体意识形态的个人表现,主体只能在他所处时代的意识形态论述的错误中认识自我,而不能正确认识他在历史上所依靠的社会整体。随着市民阶层世界观的出现,个人经验被视为人类境况的等价和反思。谈论一个人就是谈论人类,论述的存在和本质两个层面在意识形态误解的过程中相互融合,形成了这种虚假的自我意识。这一意识模糊了性格与文化的界限,扭曲了对社会和经济现实的理解,导致了一种非历史和反历史的观点。它需要主体的阐释自信,主体自认为拥有“普遍”和“真实”的认识,并自立为所有人的典范。《随笔集》就是如此,蒙田只谈论个人经验,却被视为普遍模板。

蒙田的个人经验之所以被普遍化,是因为读者在《随笔集》中找到了自己的影子。蒙田的私人经验也是所有人的普通经验,作者和读者有着相同的意识形态背景和对共同经验的期待,读者的期待就建立在这共享经验原则的基础上。

然而,作者与读者的共识并不意味着蒙田的本质化,而表现了他对当下的悬置,是蒙田的时间被客观化并被给予读者的过程,正如特奥多尔·阿多诺(Theodor Adorno)所说,“随笔不是在短暂中追寻永恒,也不是提炼其本质,而是将短暂永恒化”。读者在《随笔集》中找到在某一时刻与自己经验一致的经验,使蒙田成为自己的客体,而读者在对蒙田物化、认同的过程中,也产生了一种虚假的自我意识。

作为读者的客体,蒙田成为各种经验的总和,人类境况的范式(paradigme de la condition humaine)。读者通过将自己与这一范式联系起来,将自己与他人区分开来,赋予自己在世界和历史中的特殊地位,再现了蒙田个人判断的批评模式。这种虚假的自我意识使个人经验被区别化、特殊化,具有个人主义与自我中心性质,产生了一种过于膨胀的自我观,有助于思想个性化,而有损于集体归属感。

真理(Vérité)

接下来,德桑教授谈到了蒙田对真理的认识。不同于亚里士多德,蒙田认为事物与理解力并不一致,通过观察和归纳发现真理并不可行,因为在他看来,客体只通过主体存在,主体思考、掌控客体,真理抛弃客体,而效忠主体。真理是主体根据经验对世界思考的结果,产生于关于客体的论述,与这些论述一样转瞬即逝,不断被关于世界与客体的更新、更准确的理解取代。因此,蒙田推翻、破坏真理,将其贬为一种观点。对他来说,笛卡尔的“追寻真理”(recherche de la vérité)是注定失败的,因为真理就在自己身上,它不是目的,而是表达观点的手段。

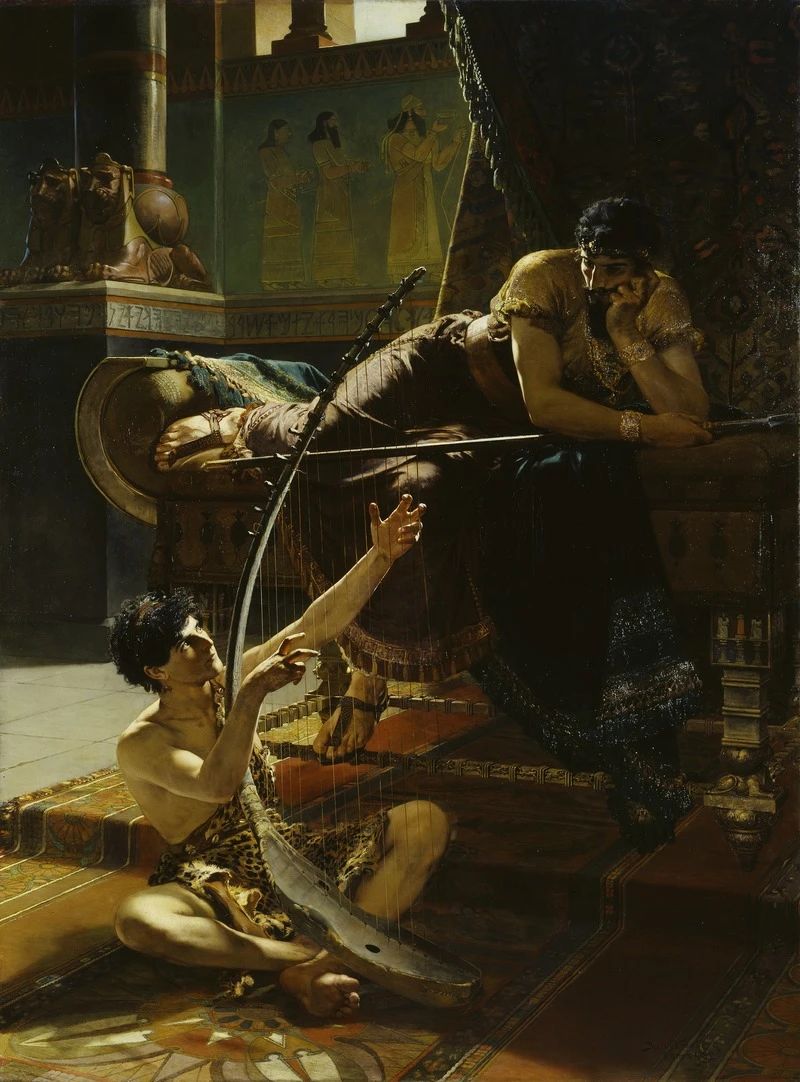

▴

Julius Kronberg, David and Saul (1885)

就像扫罗找驴的故事一样,蒙田在《随笔集》中寻找人类的境遇而不得,却找到了生活,发现了一个内心王国,一个他用短暂的真理装点修饰的独异性空间,于是他立刻放弃这一初始计划,转而进行人类学描述,批驳人们存在共同“模板”(patron)的可能。事实上,人类的境遇是一种不可能的预想,它使个人成为普遍,使个体意识成为社会意识,造成了虚假的自我意识。蒙田将其作为参与某种共同追求但又保持距离的必要借口,缔结了作者和读者之间的随笔契约(pacte essayiste)。

然后,德桑教授谈起了随笔与论著(traité)的区别。马克斯·本斯(Max Bense)区分了论著与随笔,指出随笔需要根据经验翻来覆去地研究客体,将对客体的感知汇聚起来,转为文字。而论著则需要稳定的观点、规范的社会观以及与思考、改变世界的介入态度挂钩的论述方式。论著以哲学或社会建构为目的,提出模式;而随笔是对客体的解构,只提出观点。在随笔中,自我将个人判断转化为写作过程,展示他所经历的社会、历史,而不采取行动, “我”是批评者,而非行动者。

德桑教授还谈到了随笔与自传(autobiographie)的区别。随笔产生于主体和客体的融合之中,接近自传,但更想要将他者、事件与世界融入其中。自传以历史为固定客体,将自我融入其中;而随笔以历史为起点,以自我书写来推翻、重写历史。蒙田对历史真理的概念提出异议,以对事件的主观感知削弱历史事件的真实性,质疑事物固有的真理。

最后,回到作者与读者关系的问题,德桑教授指出蒙田对读者的态度相当矛盾。一方面,蒙田通过“惯题”、共同经验等策略扩大读者群;另一方面,他又在《致读者》中声称并不考虑读者,读者不能理解与接受只属于自己的判断。对此,让·斯塔罗宾斯基(Jean Starobinski)解释道,这是蒙田发出的挑战,意味着尽管这本书没有任何本质,只有未完成的经验,它仍然值得出版,只因它与蒙田的个人存在密切相关。《随笔集》的历史特殊性就在于,它强调人在世界上感受自身重要性的愿望,但又否认采取有意义、持久的行动的可能。《随笔集》创造了主体-蒙田这一新的历史中的历史事件,留下自己的痕迹,肯定自己的存在。而读者很快就会发现《随笔集》中的真理不过是作者的真理,但却欣然接受,因为他意识到,他也与蒙田一样有知识,有权提出自己的真理。于是,判断的乐趣消除了最初的失望,主体的历史得以延续,在作者与读者之间传递下去。

▴

Resemblance of Children to Fathers

Salvador Dalí Illustrates Montaigne

在问答环节,与会师生与德桑教授就蒙田的自由写作、对当时思维模式的改造作用与后代随笔作者的区别等问题进行了交流探讨。

北京大学外国语学院杨国政教授提出,蒙田随笔给人最为直观的印象是无处不在的引经据典,书中充满对古人的引用,但是蒙田引用古人并非为了注疏古人,而是与古人展开对话,从而引出自己的观点。蒙田在对话和阐发的过程中经常越走越远、离题万里,并不遵照章节标题所定的主题,但又总会言归正传。这种“随笔”(essai)式自由的写作方式是否与普鲁斯特追忆似水年华顺着记忆所至的写作方式具有某种相似性?

对此,德桑教授表示,普鲁斯特的写作是追忆过去,是回顾性的(rétrospectif),蒙田的写作是评判他人观点,试谈个人观点,是内省式的(introspectif)。蒙田的对古人的引用确有一种触发效果,将其与追忆似水年华中玛德莱娜甜点唤醒记忆的效果加以类比确是一个有趣的角度。