2024年4月7日晚,“北大文研讲座”第324期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“王阳明与王船山——论明代理学认识论问题”。本次讲座由台湾中山大学中文系教授、清华大学国学研究院特聘客座教授戴景贤主讲,北京大学哲学系教授、北京大学人文社会科学研究院院长杨立华主持。

王阳明与王船山

论明代理学认识论问题(上)

讲座伊始,戴景贤先生首先概略地介绍了上一场有关章学诚的演讲,除了交代民国学界重视章学诚的原因,其最核心的关注点,就是试图还原章学诚本人的“学术观”与“学术史观”。本次讲座,则是经由王阳明(守仁)与王船山(夫之)的思想对比,来讨论明代理学中的“认识论”(epistemology)问题。戴先生关于“王船山学术”曾撰写过两册书,将近六七十万字,其中的内容,当然无法在两小时的讲座中完整介绍,而他也不打算复述这些业已阐明的观点,而是想另辟蹊径,谈论另一牵涉到“中国哲学发展”的思想脉络。整体而言,戴先生认为王船山思想中最核心的思考之一,就是企图解决宋明理学中“认识论”方面尚未彻底厘清的问题,而这一思想的纠结,则是藉由陆象山与朱子的“对峙”凸显出来的。理学从南宋,到元代,到明代,到清初,无论是尊主朱子的教法,还是延续象山到阳明这一学脉,要解决的一个关键点,就是“认识论”问题;其它关于“性”“命”等核心概念的创新论述,皆是由其引生。戴先生之所以要取王船山与王阳明做对比,即是因他们虽各自走了一条路,在宏观的意义上,却是要解决同一项“认识论”难题。

一、理学中之认识论难题,

须上溯宋代理学中“二重性论”之建构

戴先生指出,以上所述理学积累的认识论难题,必须从宋代的“二重性论”讲起。现今学界有不少学者将宋代的这种“性论”之二重,诠解为“二元”(dualism),这是错误的。乾嘉时代戴东原(震)于《孟子字义疏证》中,曾批评朱子以“理”为“如有物焉,得于天而具于心”(朱子尝云:“理在气中,如一箇明珠在水里。理在清底气中,如珠在那清底水里面,透底都明;理在浊底气中,如珠在那浊底水里面,外面更不见光明处。”此处“明珠”之譬,即以喻“性体”),属于“二本”。其后阮元撰《塔性说》,则直指如此等说皆窃自佛典,所以从“经典诠释”的立场上讲,是不能接受的。当时的“汉宋之争”,就是以“经典诠释学”的标准来决定儒学的是非。民国以后我们有了来自西方的“哲学”(philosophy)与“哲学史”(history of philosophy)概念,所以有一部分“儒学发展”,应依“哲学”与“哲学史”来诠释。若从这一角度讲,宋朝人对于“儒学义理”的“性”“命”之说,有一截然不同的哲学建构,与先秦不同,不但不是缺点,还可以是儒学发展上重要的一步。正是在这一层意义上,“程朱”与“陆王”,皆是面对着同一“理论建构”的压力。正如上一次演讲提到章学诚《文史通义》的《朱陆篇》,曾有“宋儒有朱、陆,千古不可合之同异,亦千古不可无之同异也”的说法,在章学诚所在的时代,虽仅从“儒学”的发展形态上论“朱”“陆”的差异,但这句话在今天,也可从“哲学”的角度,得出与章学诚本人完全不同的理解。也就是说,朱子的系统与陆象山的系统,具有哲学理论上的“不可兼容性”,是哲学上无法真正调和的两种系统。这两种系统必然发生冲突,牵涉中国哲学史中儒家“性论”趋向“复杂化”之全历程。陆王心学、乾嘉考证学,角度差异,同是以“朱子系统”作为争议之对象。

戴先生指出:到了民国,“学术史”“哲学史”“思想史”分成三轨。我们开始讲“哲学”、讲“哲学史”,也是将“程朱”与“陆王”分成两条路。冯友兰最后一版的《中国哲学史新编》,将他本人写进书中,论到自己和金岳霖,与熊十力、梁漱溟不同,各走了一条路,在形态上,分别接近“朱子”与“阳明”。然而,他说得很清楚,他们皆是“接着讲”,不是“照着讲”。我们若从发展上判断,如“儒学”之于未来仍能以某种形态存在,或“儒家思想”之于未来中国学术发展仍具影响,则所谓“儒家立场”,必定须在“哲学诠释”上有坚实的基础,且在理解上能符合当代理念的需求。

▴

《中国哲学史新编》 冯友兰 著

商务印书馆 2020年11月

二、先秦至魏晋儒家

“性命观”的建构及其演变

(一)《论语》中涉及“性”与“天道”问题之表述

“儒家哲学”基本上乃一以“义理学”为导向之哲学。戴先生讲到他今年在清华大学哲学系所开的课,题为“孔子思想与世界文明”,其中就曾拿“儒家思想”与“希腊哲学”做比,它们在“起源”上存在着一个极大差异。《论语》中有一章,孔子的学生记:“夫子之文章可得而闻也,夫子之言性与天道不可得而闻也。”关于这一章,顾亭林(炎武)的解释是:孔子论一切人文历史,论一切治化,其思想的核心,当然与“性”相关,与“天人之际”的所谓“命”相关。可是这一问题,孔子并没有直接以“议题”的方式加以讨论;而且依顾亭林之见,也不该直接讨论。因为孔子自述乃“下学而上达”。然而这一章同时亦显示“性”与“天道”本就是极核心的问题,至于该不该“直接讨论”,则是另外问题。所谓“不讨论”,如议题本身确实存在,其实“不讨论”亦是一种“态度”。“不可得而闻”云云,亦可能在后续的儒学传承中,启发出一种“论而非论”“不论而论”的涵融性哲学;并非于“理论建构”无意义。因为如当时根本不存在这样的思想议题,孔子门人又怎么会如此表述?况且孔子并非从未提及“性”的概念,也并非从未在思想上涉及“天道”,只是孔子不直接说“天道”究竟为何,“性”的本质应如何界定。

孔子曾说“不知命,无以为君子”,《论语》谓“子罕言利,与命与仁”,孔子且尝自述“五十而知天命”,凡此皆与“天道”相关,否则何来“知命”“与命”(此“与”字,此姑取“赞许”义)之言?不过这些话都不易懂。如果我们讲孔子思想,讲义理,这几章不会解,那么距离理解孔子思想,必然仍很遥远。孔子论“性”时说“性相近,习相远”,这话讲得最对。不管今天讲儒家哲学、道家哲学、墨家哲学、法家哲学、西洋哲学都一样,如果我们没有一“相近的人性”作为讨论的基础,就无从谈起。不过我们有一点须特别注意:孔子说的是“相近”,而非“相同”。

宋人之“二重性论”,明显受佛教区分“净”“染”的影响,然而宋儒与佛家“净”“染”之说并不相同。因就大乘法之圆教论,虽“染以净为体”,“净以染为体”,“染”不具“本质性”;“惑业种子”因“熏习”生,故最终可以舍除(即:据染性而说,无一净性而非染,即是自体为能障,自体为所障,自体为在障。就净性而论,无一染性而非净,即是自体为能除,自体为所除,自体为出障)。宋人依二重之论而分之“天地之性”“气质之性”,则是将“净”与“染”之二分,转换成“性”与“气”。这一说法,其后发展成朱子“理”“气”二分之说,于是说二者“不离”“不杂”。所谓“不离”“不杂”,类比于佛说,相似于“真如”有“不在缠”与“在缠”。唯依佛义“证智”言,“空如来藏”“不空如来藏”二者同一,理学家则无此说。

(二)先秦儒、道思想中的“心体”概念与孟子“性善论”中所蕴含之“目的性”

但是这一过程是如何发展来的呢?孔子于“性”字未尝细讲,可是到了孟子、荀卿,皆不得不论。宋朝人说,孟子讲“性”,乃是“依‘命’论性”。“依‘命’论性”,是在“心”的层面说“性”的可能,将问题导向了“心体”。但孟子并未在“心体”上,实说“性体”。也就是《孟子》书、《庄子》书,乃至传本《老子》,都说到了“心体”的实质内涵,却并没有建构“性体”的概念。因为如果不讲“心体”,“知识”“义理修行”都无法开展;遑论更高的“精神境界”。所以依“命”而论“性”,舍去“气质差异”,可以于“心”的“体”“用”义,区别“能”“所”,探知智慧的极致。至于“性体”,则因牵涉“性”义的形上根源,故超出了“命”字的层次。

▴

《孟子》 孟子 著 方勇 译

中国书局 2010年6月

孟子讲“心”的功能变化,有“从其小体”与“从其大体”之分。“性”无分于“小”“大”,而是人有系于小体的“食色之性”,与系于大体的“仁义之性”。但若没有了“心体”,就不会有“良知”,也就不会有可以充实的“善”。就哲学来说,孟子曾谓:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。”这句话不易明白,因为我们如比照推论,是否亦可说:“乃若其情则可以为恶,是所谓恶也”?于是我们从哲学的论据上分析,为他的说法找依据,《孟子》乃至于《中庸》所谓“天命之谓性”,在建构的理论基础上,须先有一隐含的“预设”在内。这一预设,用西洋的哲学的术语来讲,称作“目的因”(final cause)。意即:整体宇宙,无论于何起源?如何生成?如在本质上,确然存在一“终极目的”,则此预储的“目的之因”,便会决定一切衍化的“趋向”;至少亦预示着最终的“可能”。因此若在一种哲学观点中,将“人”安放于变衍的“终极位置”,认为“人”的出现,即是一切存在“最高价值”的实现,则“人”作为“生命状态”的“存有”(being),就展显了一种“目的性”(finality)。而这番推论,也就解答了,为何照《孟子》的推理,可以导引出“性善”之论,却无法援用同样的句式,主张“性无善恶”。正因孟子在预设中,实际具有此种隐含的“目的因”,所以他在论述中,援用了“人性之善也,犹水之就下也”的比喻,认为“善”是符合人心之自然趋向的。孟子与子思此种“论性”的理路,皆是就“存有”的本质论,而非只就“存在”(existence)的现实面着眼。宋以后,理学家的立场,基本上就是延续着《中庸》《孟子》的思路、理据,所以最终将两部书拿来与《论语》《大学》合在一处,集结成《四书》。自此,中国经学发生了巨大的变化,朱子教人,主张应先读《四书》,熟悉其中的义理,立定脚跟,然后再深入《五经》。

(三)荀子的心性论及其与道家有关文明理解之差异

接下来,戴先生谈到了《荀子》的相关问题。戴先生认为,中国古今学术中,有些部分始终没有讲清楚,其中之一就是《荀子》,其中有太多值得重新研究的地方。《荀子》讲“性”,部分受道家的影响,因为他以“天之就”“性之质”“情之应”论“性”之为“性”(即所谓“性者,天之就也;情者,性之质也;欲者,情之应也”)基准点在人本身存在之现实状态,并不将“性”的根源推之于造化的“目的之因”,故与《中庸》《孟子》之依“命”论“性”不同。荀子这种以“生之质”论“性”的解法,是古人最初建立“性”字字义的起始点。“性”字本就是“生”字之分别文,指的是“生命的存在可能”。若用训诂学的方式来阐释,就是“性,生之质也”,或“性,生也”。

但是《荀子》也讲“心体”,而且他讲“心体”是受了老、庄的影响;如《解蔽篇》中所言“虚壹而静”,即是强调在涉及如何探求“事物之理”的时候,应先排除内心所积累的“深层障碍”。若借佛教之说阐明,我们人的“深层障碍”具有两种类型:一为“烦恼障”,一为“所知障”。人在提升自身“智慧”的时候,务要有能力先化解这些障碍。而《荀子》书中的“解蔽”之方,明显是受到了《老》《庄》书的启发,从而有所谓“虚”“静”;特别重要的,是受到《庄子》书的影响,而在荀子之说中,亦无“性体”的概念。

《荀子》在论及一切宇宙变化的时候,曾批评《老子》“有见于诎,无见于信(伸)”。但在这一评述中,他显然也接受了老子“屈”“伸”的概念。不过《老子》这种论法,从根源上来讲,本身亦是受到《周易》一书所蕴含的概念启发,并非老子原创。老子的观念,大意是说,所有的文明都是从“未有文明”的时代一步一步发展起来,然而当文明达至了高峰,便必然会反向产生衰弱、矛盾,最终消亡,以俟另起;因为这中间,缺乏预储的“目的因”。因而当“发展”进行的时候,它只有“往”与“复”的趋向性,而没有真实的“目的”。终极而论,“有”之成象,必将“复归于无”(复归于无物,复归于无极)。“复归于无”,即是表明:一切现象皆属暂存,只有作为“现象存在”的本质基础,方为永恒。这一永恒的基础,即是“道”。“道”无形无名,故于“绝对义”可称之曰“无”;一切暂存的现象则是“有”。凡“有”者,最终“不有”,即是“有”义之取消;此“相对义”之“无”。

▴

荀子像

中国人之所以能快速地理解大乘佛学,加以吸收,从原本的思想基础看,与《老子》书中“有、无”的论法,以及在《庄子》书中进一步深刻讨论“有始、无始”的议题,有绝对的关系。“玄学”能在中国哲学史上,展现为一重要阶段,即是因在其初始,即有清楚的“哲学问题”意识,并在与佛学互动的过程中,协力建构了一套可持续讨论哲学的“认识论标准”。

《荀子》批评老子,说他“有见于屈”,从这一点上看,荀子也同意“文明”是从无到有,在发展的历程中,文明可能有“增长”之势,持续向前,但同一文明亦可能出现混乱,走向衰落,甚至衰亡,然后会有一新的文明产生。可是对于荀子而言,政治考量所必须专注的,是“现前”。人与其他生物的差别,在于人具有“理性思维”的能力,而结构人群、管理群体事物的方式,具有客观的原理;且此原理能为人所认知、理解,并加以深度的运用,形成“知识”(“为治之理”)与“文明性的积淀”(“为治之道”)。故从人早期文化的“蒙昧”状态,进化到“文明”的开启,以至发皇,人的文明具有一种伸展性,一种创造性;并非不能突破“自然规律”的限制。这就是他为什么批评老子乃“有见于屈,无见于伸”的原因。而所谓“结构人群、管理群体事物的方式,具有客观的原理”,它存在一个“效益”的原则,即是“成”“败”之理;必须依靠治理者在“形势”犹有可为的当下,作出明智的抉择。而这种思量,就构成了一种“政治学”的框架。基于此,荀子在《天道》篇中明白揭示:“天行有常,不为尧存,不为桀亡”。在他的定义下,所谓的“善”,是“文明善”;相对于“文明善”,人性的本然,不能称之为“善”。而即使在文明的环境中,“善”亦是相对的;文明并不必然“趋向善”,亦不能使人“皆善”。但是荀子最终没能好好发挥他所揭橥的“性恶”之义,因为“恶”在我们人的“道德判断”里是有所指的;这牵涉到“起心动念”时“纯然的善”与“不纯然的善,甚至极不善的动机”,必须从“心体”的问题深入。其实如果他能将“能然”“常然”“必然”与“或然”,在观念上予以区分,强调相对于“文明之善”,人性缺乏“善的必然倾向”,这就没什么大问题。所以后来清朝人帮他开脱,解释“善者,伪也”中的“伪”字,是“人为”的意思,这仅是说明“善”的“非自然”。当然,如果我们进一步追问“善”是不是都是“待师法然后正,得礼义然后治”,便会见到他立论上的偏颇。《论语》中记:“子欲居九夷。或曰:陋,如之何?子曰:君子居之,何陋之有?”可见得人的“能善”,并不专在“文明”的形式中展现。到了非文明,没有到达文明高度的地方,仍有人道,仍可讲忠信。荀子没有能将“心体”问题,联系到“性”的本质问题,终是有其罅漏。这种理论上的不圆满,其实在“性善论”中亦存在。因为这种“率性”的主张,会让儒者专注于“道德理念”的重要,从而忽视了“治国的实践”亦是需要“知识”的;且知识之获得,不仅需要“理性运用的方法”,也需要“文明经验的积累”。《论语》中记:“夷狄之有君,不如诸夏之亡也。”这一章有两种解释,一个是夷狄尚且有君,不像今天的诸夏已经无君了,这是“伦理学观点”。另一种解释较深,是说:即使夷狄有君,今天诸夏无君,诸夏仍是文明之地,胜于未进于文明的夷狄。孔子所谓“欲居九夷”,也只是感叹“道之不行”,并没有真要离开中国,这是“文明史观点”。

所以从先秦的整体看,“性”之成为一哲学性议题,儒家的发展走了两条路:一是舍去“现实存在”的个别差异,无论属于个人或群体,从“群类”的角度,探索人作为“存有者”(ens/ Seiendes)的最高可能,以此作为思考整体文明建设的基础;其思维之路径,倾向“价值观”的追求,无论属于伦理,抑或政治。另一条,则是专就“人”的存在现状,检视个人乃至群体的种种差异样态,企图从文明历史的角度,探讨人类群体作为“社会”的形成机制,并于其间条理出决定“治”“乱”的盛衰关键;其思维之路径,倾向“现实结果”的追求,无论属于经济生活,抑或政治秩序。从这两条路径的发展来看,可以说,前者重视“性相近”的一面,而后者重视“习相远”的一面。二者皆属重要,但是由于儒家重视培养具有“使命感”与“节操”的个人,优先于“知识”与“才能”。孔子所谓“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,有一轻重次序;必先“三十而立”,确立了君子之德,才能为“君子之儒”。所以“依‘命’论性”这一论法,长期以来,仍在儒学的发展中居于更核心的位置。

(四)魏晋玄学与大乘佛学有关“智性”问题之讨论

接下来,戴先生讲到中国哲学史的第二个高峰,即是魏晋南北朝时期;相对而言,有关于“性”或“心体”的问题在两汉时期,并无哲学上的重要发展。两汉时期以“阴”“阳”论“情”“性”,如所谓“性者,阳之施;情者,阴之化也。人禀阴阳气而生,故内怀五性六情。情者,静也,性者,生也,此人所禀六气以生者也”云云,并未在“体用论”上有重要的发明。但两汉的思想延续了战国后期道家论“气”,却在“宇宙构成论”(cosmology)部分有所进展,只是在此处无法细论。

▴

周易王弼注残卷手稿(局部)

法国国家博物馆 藏

魏晋哲学,重要的人物为王弼、郭象。王弼曾说:“统之有宗,会之有元。”这两句话,从哲学上讲,就是讨论“智性”的可能,是讲人的智慧;但不是论“性”的全体。真正的“智性”,就哲学意义来说,不应仅止为一种理解力、分析力,或自觉性的超悟之智,最终我们尚期待其能与“真理”(truth),有某种程度的“对应”。这是建构一切“知识”的基础。即使人不能真正掌握“真理”,可是人的“认知”与“真理”之间,仍应有“相应性”,且我们能在这一基础上,进一步加以综括。这不是有关人类“认识力”的一种确认,而是我们推进哲学中“认识论”时的一种想望。王弼之诠释《易》理,正是带着这种信念,故说:“统之有宗,会之有元。”他所强调的,就是此一“理想智性”之“被赋予”。

但如果“智性”存在于人,是不是每个人被赋予的能力皆是相同?于是到了郭象的时代,有所谓“才性四本论”的讨论。郭象也就是在这一思想氛围的导引下,在“性”的概念中加入了“才”的成分,从而有所谓“质小者所资不待大,则质大者所用不得小矣。故理有至分,物有定极,各足称事,其济一也”之说。在这种观点的推说下,王弼的“普遍智性说”面临了挑战,不仅“性”的禀赋人人不同,所谓智慧的能力,亦只是“心体”的一种功能,“智性的发挥”并无法获得“认知真理”的保证。即便是所谓“王德之人”,他能达到的境界,仍只是“王德之逍遥”,难于脱出“人”的限制。郭象诠释《庄子》时的“不可知论”(agnosticism)态度,颠覆了王弼的“乐观主义”。

由此可知,到了王弼、郭象二人的年代,中国传统学界仍没有“性体”的概念。

若问:何时开始有了一戏剧性的转变?这项突破,实际就是当思想界因集中讨论“逍遥义”而陷入了向秀、郭象的诠解,难于再推进的时候。这时佛门中的支道林(支遁)加入了讨论,他提出了对于“逍遥义”的新解。他的意思是说:由于“道体”是绝对的(absolute),遍在的(omnipresent),所以在我们所有人所禀赋的“性”中,都具有一种“智性圆满的可能”,这种“可能”,扩大了人的“心量”(即是超越“心识”的一般性功能)。所谓“逍遥”并非指在“小、大殊性”的条件下,人所能达致的“自足”境界。而是指在修为的开发中,人最终可以达至的“最高境界”(即“至人乘天正而高兴,游无穷于放浪,物物而不物于物,则遥然不我得,玄感不为,不疾而速,则逍然靡不适,此所以为逍遥也”),此种境界“不受拘束”,且能“变化无方,与天地冥合”。

支道林除了《逍遥游论》之外,亦在当时教界中,曾提出一种对于“佛学”的理解,称为“即色游玄论”。“即色游玄”,意指“玄”不离“色”,于“色”之中可证成“玄理之境”。这种说法,有些像朱子诗中所云“等闲识得东风面,万紫千红总是春”。只不过支道林是在“有”中证“空”,“空”才是“理境”;朱子则是在“用”中明“体”,“理境”是“实”非“虚”。二者迥异,但趣味相近。

▴

《神骏图》(局部)中的支道林形象

辽宁省博物馆 藏

支道林这番新诠,将“心体”上溯于“道体”,使得原本儒家“依‘命’论性”的主张,获得了一种“形而上学”(metaphysics)意义的提升;亦即:人不仅因造化具有内涵之“目的因”,从而使得“善”相对于“不善”具优越性;且由于“道体”的“遍在”,使得透过“命”而被赋予的“性”,亦具有一种“圆满性”。这种“圆满性”,既表现于“善根”之本有,亦表现于“智性”之“可依凭”。所以当时诸名贤得闻此说,一时风靡,思想之趋向为之一变。佛家论“性”之“性体”观,亦逐渐受到关注。中国玄学所涉及之“儒”“道”两家思想,其内涵皆开始出现微妙之变化。

不过支道林的这种影响,主要系作用于世俗学者,就当时佛教界而言,如何正确理解“大乘佛法”方为关键。在其后鸠摩罗什(Kumārajīva)弟子僧肇撰写《肇论》,其所破斥的各家,中间即有支道林的“即色游玄宗”。照僧肇所判,支道林之说依常人之见,虽若较之“本无宗”“心无宗”近理,但依然没有证到佛法的正义。

由于僧肇在中国佛教史具有崇高的地位,且依佛门传统的说法,中国本土僧人造论而能得大乘确解,僧肇乃第一人,故《肇论》为后世究心佛法者必读。直到明代,才有五台山僧空印镇澄援据前人之说提出质疑,但他的质疑似是而非,仅凸显了镇澄本人但有“知解”而乏“证量”。不过也因此,同时的憨山德清特地撰写了《肇论略注》加以驳斥,使得我们更加理解《肇论》释义的精深。戴先生提到,2023年秋季他在清华大学哲学系开设《中国近代哲学的起源、发展与未来》一课,即曾对这一问题有过梳理。

僧肇的《肇论》中,有一篇《般若无知论》。此文核心之义,依戴先生的说法,可归纳为“心无而性有”。此处“心无”的“心”,指的是我们人“识体”上起的作用。“识心”与“真心”对,凡人心里的功能性作用,都不具有真实的本质性。如果拿唐代唯识宗的新诠,阿赖耶识之为第八,乃属“净、染和合”。识体所生的“能变”,因没有自身的本质性,故在这个层次上讲心体,不说为“有”。

至于此处所云“性有”,由于佛家强调的是“因缘生法无自体”,凡是显见为“有”者,皆是因心识中之“见分”缘“相分”而误执,因此儒家所强调依“命”而有之“性”,在佛家是不予承认的。佛教所认为的“真性”,即“真如之性”,就大乘法言,必依大总持门秘密心印而得;非常义之“性”。也是在这种分疏下,严格区别了“心真如门”与“心生灭门”为两层。如果用《大乘起信论》的讲法,就是“真如”有“在缠”与“不在缠”的两重。“缠”(paryavasthāna)是“缠缚”的意思。如果用西洋哲学来比拟,“在缠”之“缠”,其实近似于凡夫的“位格”(person)。“真如在缠”即是“真如之体”落在我们人存在的位格中。相较于此,若论及“神格”,如基督教之言“三位一体”(Trinity),则是“父”“子”“灵”,三者同一。大乘佛教谓证成佛果之时,佛具三身,即“法身”“报身”与“应身”。这看起来也像有三重位格。只是严格说,“法身”不能算位格,而报身则有位格,故“菩萨位”有十地。如果没有位格,便不宜称“地”。只是过了第十地“法云地”之后,“等觉”“妙觉”即不再有位格,故说“一佛剎悉能普覆一切法界”。

至于人死了之后,是否另有一种“转换”?古代虽有“灵”“魂”之说,儒家并未认真讨论。佛教与基督教有所差异,基督教有所谓“灵魂”(soul),而佛教则无。佛教所指为轮回的主体,称为“数取趣”,即“普特伽罗”(pudgalāstikāya),乃相对于“法无我”的“人无我”。也就是阿赖耶识(ālaya-vijñāna)的“识体”,因“识”的执取,而为“种子”(bīja)所缠缚而成。依大乘法,当人证成“佛智”之果时,不唯出离三界,凡所假立的一切“位格”皆不复单独被识别,亦不受其束缚。

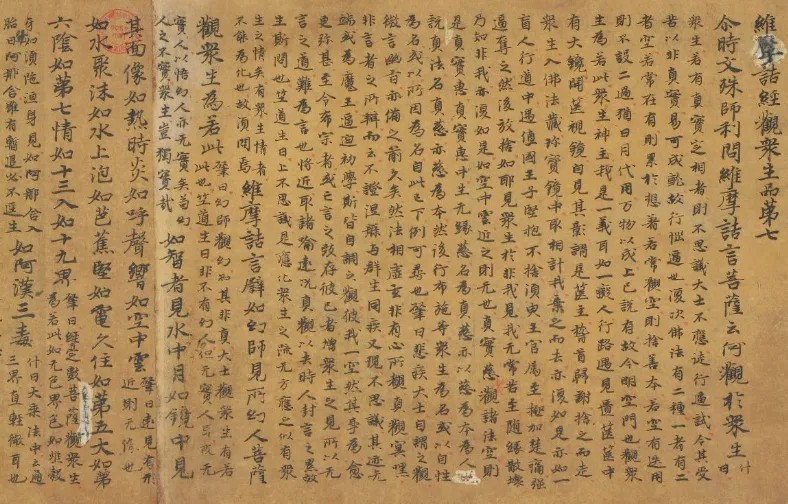

▴

僧肇注维摩诘经手稿(局部)

法国国家博物馆 藏

从以上所说,可知佛教之入中国,经魏晋南北朝“玄学”的发达,产生三教间的“对话”,对于中国哲学的发展来说,具有极为关键的影响力。儒家在这种影响下,将“性”的概念分说为两层,一层与“气质”结合,如“真如”之“在缠”,一层由“命”上溯于“道体”之“施化”,由是构筑一种“性体”之说,类比于“真如”之“不在缠”,可以大幅提升其哲学高度,为儒家“认识论”之推进,跨出重要之一步。

(五)魏晋玄学中积存的思想课题与其延伸状态

以上所叙,为有关宋明理学“二重性论”来历的简单概叙。

然而宋明理学之“二重性论”,有一与佛教观点截然不同之处,如前所言,即佛教分“净”“染”,“染”属于妄,“净”方是真。儒家讲“诚体”,“诚”就是“实然”的意思。从这一点讲,儒家所分的“二重”,并非简单的“即于位格”与“不即于位格”。因大乘圆教之论,乃“染以净为体”“净以染为体”,“染”“净”有隔而无隔,一破俱泯。“染”不具“本质性”。理学家之别“性”“气”,“气”则始终具“障碍性”,即使于“气”之清通,亦具“波动性”“牵引性”;无法与“性”同一。故倘使真要“依‘命’论性”,“命”之前与“命”之后,仍有分别:于“命”之前,尚未赋予到人身上,此时之“性”即“天地之性”,属于“客体潜能”(objective potency)状态之“能然”。必落于人身上之“性”与“气”相合,由是转为“主体之潜能”(subjective potency),此时之“性”即“气质之性”,受到“气质”的约制,已非纯然的“性体”。以朱子而言,他一生都在思索这个问题。他早年主张“性”即是“心体”,并无另外意义的“心体”。可是他“己丑之悟”后,对于“中和”问题有了新说,才转而主张尚有一近似于佛教所云“识体”的“心体”。所以即使“格物穷理”到了所谓“心与理一”的最高阶,仍只是境界上的“能一”;而非哲学理念上的“无别”。他的这一说法,在“认知”的层次,兼顾了“知识”与“义理”,将之包融于“理”的统一性,颇不易理解。如果真要理解,就要从朱子建构其说的种种差别来细究。朱子所以坚持其“理先”之说,将“道体”与“理体”合一,又将“道体”与“性体”合一,主要是要让“格物之学”首尾一贯,不至散架。然而也仅止于此,无法更有所进。

儒家因要讲清楚“义理”,因而“道体”之外,亦须建构“心体”的观念。有了“心体”的概念,再进一步,便要探究“性”到底为何?“性”的来历是什么?还要思考在哲学上如何去论述“性”?如果我们讲“知识论”,强调“格物穷理”,而“理”最终皆相通,是不是就必须有所谓“理体”,如朱子所主张呢?民国以来学者多认为王弼讲“统宗会元”的时候,就等于建立了形上的“理体”概念。但戴先生认为,王弼虽说“理一”,有所谓“至理”,实际上尚未真正建构“理体”的概念,有的仅是“道体”。“理”之为一,乃因道体的“绝对”与“遍在”。其后郭象注《庄子》,注文中虽有“理根”二字, 但仅一见,且有可能是“埋”字,扣合庄子所云“埋根于深”,却讹误成了“理”字。

必要到了朱子,他说“太极即理”,“天即理”,才是将“理体”等同“道体”;讲“性即理”,才是将“性体”等同于“理体”。这是朱子的说法。而陆象山则不同。我们下面另说。

这样梳理下来,若真要建构儒家“性理之学”的形而上学系统,讨论“性体”“心体”皆属必要。由此引生“心体与性体之关系为何”的讨论。