2024年4月7日晚,“北大文研讲座”第324期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“王阳明与王船山——论明代理学认识论问题”。本次讲座由台湾中山大学中文系教授、清华大学国学研究院特聘客座教授戴景贤主讲,北京大学哲学系教授、北京大学人文社会科学研究院院长杨立华主持。

王阳明与王船山

论明代理学认识论问题(下)

三、王船山、方以智对朱子、阳明哲学中

认识论难题之理解与突破

(一)朱子“理体”概念所呈显之“静态”性格与船山之改造

宋代理学家于“哲学”方面之重大进展,基本上,即站立于儒家立场,接续玄学时代,讨论其间尚未彻底解决之“认识论”难题。此一难题,对于儒家,具有特殊的重要性。然何以必经历魏晋、南北朝、隋唐、五代,直至北宋,道学才兴起,才真正回应?主要是因:儒学乃以“政治问题”为核心,隋唐之一统仍系以“儒术”为治理框架,“纯哲学”之议题并不急迫。且就伦理秩序而言,“儒、释、道三教并尊”,亦具有一种节调性,足以缓解冲突,“纯哲学”之思想需求亦不强烈。反倒是经历五代的乱局,以宋较小的局面,需要“世俗面”更强的道德支撑,所以道学的提倡者,在这个时候,希望将中国打造成某种形式的“儒教的中国”(Confucian China),期待中国能成为一“高度文明化的道德国家”(highly civilized moral state)。章学诚讨论他眼中的“近代学术”,讲到“清学”,就是从宋学中的“浙东”“浙西”论起。即使他的说法并不完全正确,但仍可清楚见出这种“学脉”意识。

在北宋建构所谓“理学”的时候,其实是没有完整的“系统哲学”(systematic philosophy)概念,每一位哲学家都只处理他所关注的一块。后人举称的“濂、洛、关、闽”,“闽”居后集其成,就是指朱子之学。然而,朱子编纂《伊洛渊源录》,将周濂溪(敦颐)与二程(程颢、程颐)放在一处,这种“承继”关系,二程门下是不认可的。濂溪的《太极图说》在二程门下本就有传本,所以他们也并非没有见过周濂溪的书。周濂溪、张横渠(载)、程明道、程伊川,若就“义理”言,固可“约取其同”,但如就“哲学系统”的分析论,则皆有差异。此外,四人之外的邵康节(雍),到底应不应归属“理学正脉”?亦有争议。因为他的思想并非纯然儒家,但朱子也将他一并纳入了。朱子在当时与吕东莱(祖谦)合编《近思录》,第一卷为“道体”,以《太极图说》冠首。对这件事,吕东莱颇有疑义,但朱子仍然坚持。这就凸显了一点:依朱子的看法,“义理之学”必应有一种“形而上学”的支持,否则无根。朱子还讲过一句话,他说:气质之说“起于张、程,某以为极有功于圣门”。可见得,“二重性论”对于理学成为系统,是非常重要的。程子讲“气”,曾说:“凡物之散,其气遂尽,无复归本原之理。天地间如洪炉,虽生物销铄亦尽,况既散之气,岂有复在? 天地造化又焉用此既散之气? 其造化者,自是生气。”在他的说法中,气消散了便不复存在。气从无处来,去处也自然没有了。这种论调,在哲学上是无法说得通的。因为只有“现象”才会偶然存在,如是本质性的,它就不能从“无处”来,也不能够消散了“复归于无有”。由此,我们就明白了周濂溪、张横渠的重要。因为他们都以“哲学理论”的结构方式,确认了“气”所应处的位置。

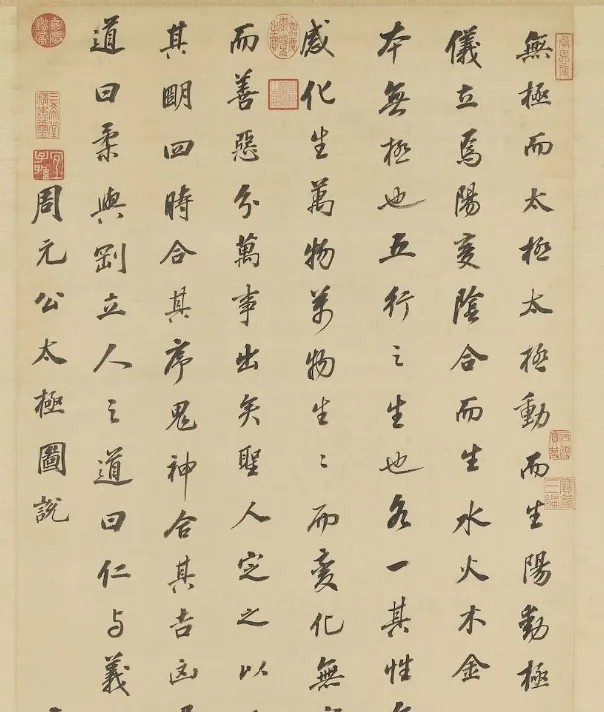

▴

周元公太极图说轴(局部) [清]沈荃

台北故宫博物馆 藏

张横渠论“气”有云:“太虚无形,气之本体,其聚其散,变化之客形尔;至静无感,性之渊源,有识有知,物交之客感尔。客感客形与无感无形,惟尽性者一之。”周濂溪之论则曰:“无极而太极,太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动,一动一静,互为其根,分阴分阳,两仪立焉。阳变阴合,而生水火木金土,五气顺布,四时行焉。五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也。”这两段话都是大家熟知的。不过我们后来的人读周濂溪的《太极图说》,大都顺着朱子《太极图说解》理解,不免为朱子所牵引,从而不易分辨其间的差异。明朝人曹月川(端)对此发生了疑义,他写《辨戾》,批评朱子“理之乘气,犹人之乘马”之说,谓:“以喻气之一动一静,而理亦与之一动一静。若然,则人为死人,而不足以为万物之灵,理为死理,而不足以为万化之原,理何足尚而人何足贵哉?”这显示,当朱子为了建构“性体”的概念,将之彻底“形而上学”化,便会出现在“存有学”(ontology)上强调“一元”,却不免在“宇宙构成论”不得不采取“二元”的论法。这种儒学中所未曾出现的“看似不协”的理论建构,迫使明朝人亟思将此“二层之论”打并归一。王阳明与王船山,正是在同样的驱迫力下,分别走了两条不同的路径。

在朱子的说法中,他虽强调“理”之与“气”,乃“不离”“不杂”,不存在无气之理,亦不存在无理之气。但朱子也说,若一定要追问,“要之,也先有理。只不可说是今日有是理,明日却有是气,也须有先后。且如万一山河大地都陷了,毕竟理却只在这里”。还说:“而今知得他合下是先有理,后有气邪?后有理先有气邪?皆不可得而推究。然以意度之,则疑此气是依傍这理行。及此气之聚,则理亦在焉。盖气,则能凝结造作,理却无情意,无计度,无造作。只此气凝聚处,理便在其中。”朱子作为伟大的哲学家,对于这一问题不能不讲,却又不能落实地讲,故说“以意度之”。这就表明了:儒家的态度,是依“存在”论“存有”,从“存有”去讲“形而上”。

对于儒家而言,其哲学立论是“义理导向”的;“形上”问题可以慢慢讲。但到了朱子,却不得不往上推,一定要强调“性即理”。因为如果我们讲的不只是“义理”,尚要论及“知识”,就需要建构对于“一切存在”的理解,就要探问“一切存在”是否有可以被理解的“规律性”,于是这一“理”的概念,其指涉就不能只是“现象”(phenomenon)的。戴东原不懂哲学,就说先秦的“理”字都只是就“现象”上讲。其实即使在先秦,荀子就已经要在“认识论”中为“理”之成为“理”寻找根源。《荀子》书中论“理”,曾依“知识论”的角度,为它区分层次。《解蔽》篇云:“故由用谓之道,尽利矣。由欲谓之道,尽嗛矣。由法谓之道,尽数矣。由埶谓之道,尽便矣。由辞谓之道,尽论矣。由天谓之道,尽因矣。此数具者,皆道之一隅也。夫道者体常而尽变,一隅不足以举之。曲知之人,观于道之一隅,而未之能识也。”其中所谓“尽因”之学,便是针对“形而上学”议题而为之讨论。“理”之为“理”,若无此种“尽因之学”的讨论,即是无根,无法真正建立“知识”的概念。且正因为“道”之为体,必上溯于“天”,故荀子之论“道”极受老、庄二家的影响。他由“道之常”推导出了“理之常”,故《天道》篇云“天行有常”。

▴

《荀子》 荀子 著 方勇 译

中华书局 2011年3月

只是先秦论“理”,将之溯源于“道”,“道”具恒常性、遍在性,能以“体”论,“理”则仅能于“道”之作用中论;并无“理体”的概念。如前所言。直至王弼提出“统宗会元”之说,仍只是强调“理”的“一致性”,无法直接形塑“理体”的概念,将之等同于“道体”。这中间,很重要的原由,是因“道”依儒家、道家之说,虽在本质上属于“超越之体”,然而在性格上皆属“动态”,“理”于性格上则属“静态”。二者不协。“理体”的概念,必须迟至朱子的系统中,始将之明确化。对于“认识论”的发展来说,建立“理体”的有利之处,在于可为“知识”的系统化、确定化、一体化,建立理论上的“完整”。如果我们相信人的智慧能力,是可以理解一切存在样态的“所以然”的时候,除非我们另有一套“独断论神学”(dogmatic theology)凌驾于一切“思辨哲学”(speculative philosophy)之上,否则“道”与“理”的同源,即可能推导出“道体”即“理体”的论述。在此基础上,我们可以进一步将人的“智力”,溯源于“性体”,而主张“性体”即“理体”。

至于何以朱子舍去横渠之原生性概念,即“太虚”,与其统合性方案,即“太和”,务必要将“气”与“理”对立起来,则是因宇宙变化的“气化”现象中,明显存在“非规律性”的“错杂”因素。《易传》之以卦爻系统诠释“化”之“易”与“不易”,能藉由此,稀释、或回避典籍中“天”字原有的宗教性成分,此为重要的理据。这种仅于“宇宙构成论”中界定之“非规律性因素”,存在于我们人的“心识”,亦构成了“意志”与“情感”中的“扰动”。这些无法确认的“非规律性因素”,从哲学上讲,称之为“偶然因素”。横渠并非不理解“理”与“气”在概念上的“无从一致”,但他企图缓解此种“不协”,以维持先秦儒学中“诚体”理念的“独一性”。而他所提出的“原生性”概念,乃至“统合性”方案,之所以在理学发展的历史上,不如朱子影响之大,正因横渠在“存有学”的层次统合“性”“气”,谓之“太和”,仅是一种“存有状态”的承认,并未将哲学讨论中,“理”与“气”二项概念之“异质”,进一步予以深究。

不过尽管有此分歧,若从“认识论”问题如何引申出“宇宙构成论”的角度来看,理学家采取的共同立场,无论横渠、朱子,皆承认“现实世界”的“真实性”(authenticity)。而佛教之法义,则分疏成四悉檀(siddhanta),即:世界悉檀、各各为人悉檀、对治悉檀、第一义悉檀。其中 “第一义悉檀”为“真谛”,“世界悉檀”为“世谛”。也就是:依“众生位”,随众生所欲乐闻,为说正因缘世界之法,属“世界悉檀”;乃“世谛”。此“世谛”虽是将就俗情所执持者为解析,但它仍须不抵触“第一义悉檀”,并非“俗见”。至于“第一义悉檀”,则是宣说如来证入实理之“第一义谛”;有“可说”“不可说”二种。

在这一理解下,戴先生接着论到了清初的王船山与方以智。他认为在他们身上,展现出中国哲学一种新的开创性。而他们两人所处理的哲学问题,都已超出了宋、元、明理学的范围之外,故必须以新的“学术史”眼光加以评估。然而在清初,伴随着“形而上学”的衰落,朱子与阳明的哲学对峙,在学界也失去了发展的动力,所以王船山、方以智二人之在当时,其实是没有可“对话”的对象的。于是才会有后来章学诚只从“儒学形态”加以分析的学术史观。章学诚虽将“浙东” “浙西”这两支学脉都追溯于宋,但朱子学之走向“博雅”,本就是结合“浙学”而流衍,阳明学之于清初,也无法依原有的“宗旨”推进,其残余的影响也不得不融入“浙学”。二者皆已非复“宋明理学”原本的规格。

未来中国哲学的发展,照戴先生的看法,或可有两途:一条路,是建构朱子哲学的改进版,也就是将朱子在“认识论”中尚未解决的难题,依朱子原先的架构加以调整、改动,从而使此一问题得以在今日的学术需求与条件下,向前推进。从这一点上讲,王船山之于清初,他的设想即可归为朱子的改进版。依戴先生的看法,王船山并非如一般学界拟测,乃回归于他晚年所推崇的张横渠。如果王船山的进展,确实回到张横渠,加以延伸,且能有所拓展,与朱子、阳明之论对峙,则未来有关“宋元明理学”的学脉分疏,便会形成所谓“三系”,即:程朱一系,陆王一系,横渠船山一系。

而照戴先生的诠释,船山哲学的核心问题,是要解决朱子系统的内部问题,在发展出自己的解决方案后,他仍希望能在学术脉络中找到依据,不脱离传统。也就是说,他的“儒学意识”“理学意识”与“经学意识”,三者是合一的;而贯穿这三者的理论核心,则是“性理化”的“哲学意识”。这就使得船山极度期待其本人思想体系的建构,与其对于《周易》的诠释,在核心之义中确实有以密合。对于船山来说,朱子之注解《尚书》《周易》《四书》横通四达,就其本人而言无一罅漏,如最终于“性”“命”之说未能圆满,将动摇“理学”之根基。然而朱子之成说,成就虽极宏伟,自另一方面言,亦由于太过专注后代新起之议题,处处与二氏之学较量,故不免偏离《易》学的本旨。尤其朱子所谓“《易》经四圣”之说,对船山而言,这种“分别”之说,更是推倒了《周易》作为“六经核心”的地位。而在船山最终完成了他的系统之后,回看横渠之论,觉得其所新诠,处处可与《正蒙》契合,于是转而推尊横渠,以之为“正学”。然而当我们细检船山之论,他最重要的创见,如所谓“天日命于人,而人日受命于天。故曰性生也,日生而日成之也”之说,乃至“阴阳,定体也,确然隤然为二物而不可易者也;而阳变阴合,交相感以成天下之亹亹者,存乎相易之大用”等,皆非横渠思想所固有,二者差别极大,何能归之于一?戴先生对于此,在他的著作中皆有详细的爬疏。

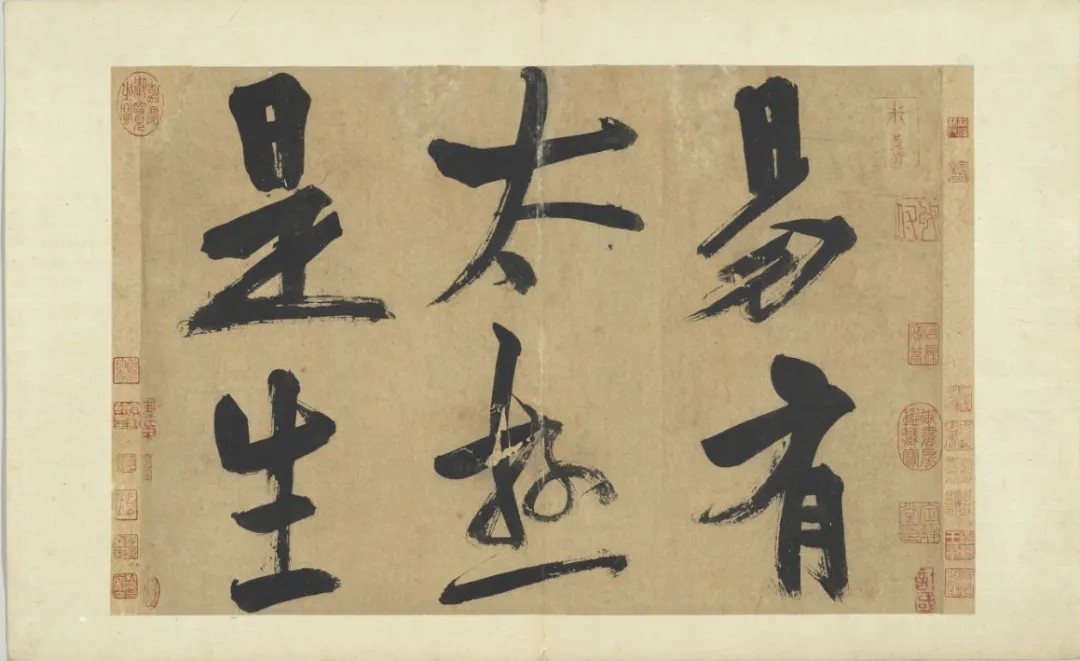

▴

[南宋]朱熹《宋易系辞册》

台北故宫博物院 藏

接着,戴先生进一步阐释朱子之说,认为朱子就他自身的系统而言,实际上并无矛盾之处,亦无不足的地方。但是朱子的系统,就形态言,属于“中古哲学”(medieval philosophy),性质上乃一“静态论形而上学”(static metaphysics)。也就是说,他在讲“天下未有无理之气,亦未有无气之理”的时候,是就“宇宙构成论”说。然后才在这一基础上,谈“存有的整体”,从而说“万一山河大地都陷了,毕竟理却只在这里”。这些话皆必须放在“存有学”的论述中理解。至于“静态之理”如何能产生“动态的宇宙存在”,朱子则未说明。他所谓“以意度之”,其实等于说:我们比较能哲学地分析的,仅属“宇宙构成论”层次,“存有学”议题,事实上无法确说,只能以“意”推之。

当然除了“存有学”外,另有一属于“心性论”的难题,即是:“心”与“理”如何在“证量”中,令之合一?这就牵涉到“性”与“理”在概念性格上的差异。因为“理”如属静态,依朱子之说,“理却无情意,无计度,无造作,只此气凝聚处,理便在其中”,若然,则如何等同“理体”与“性体”?所以在朱子晚年,便发展出了一种说法,即依“命”而说“理”时,强调“理”之体虽“不动”,而能“生用”。在这层意义上,“理”并非“生动”,而是藉“气机”之相合“生用”。依朱子的原话,即:“理者,天之体;命者,理之用。性是人之所受,情是性之用。”在这段表述中,朱子将“天”“命”“性”“情”分出层次,而以“理”贯通之。

结合于“命”的概念,以“命”显“理之用”,使得朱子之论更趋复杂。然而即使在这一点上,我们依然能看出佛教的影响。亦即:“净”虽与“染”和合,“染”本身不具有主动性,它不会创造、变化;可是当“净”以“不动”的方式与“染”和合的时候,“净”便会在“染”的基础上“生‘动’”。差别是:朱子并不说“理”为“真如之体”,因为那样便会落入了“唯心哲学”(idealism)的框架中去。

(二)方以智哲学之二重架构及其对理学之承继与发展

戴先生在说明了王船山对于朱子之说的继承与改造后,接着举方以智为例,指出方以智是从另一方向,将朱子、阳明、佛教,皆会通到一处去,建构了一前所未有的体系;且在哲学理论的设计上,将“形而上学”,分成“生成法”与“究竟法”两层。他的这一创说,是十分惊人的。

首先,在“宇宙构成论”方面,方以智援入《楞严经》之说以为框架,阐释了宇宙生成、发展的阶段性,并于其中融入道家、五行家的概念,以类似“甲子”的“周期性”概念,说明“宇宙”生灭的轮回。这种论述的方式与指涉,依佛教之观点论,不属“第一义悉檀”,而系“世界悉檀”;方以智借用佛教的概念,称之为“生成法”。“生成法”这一概念是与“究竟法”对立的。“究竟法”讲的是最高层次的哲学,非“证悟”不能实知。至于以我们能理解的条件、观念,讨论我们所视为“存在”的样态,这种哲学的论述,则属“生成法”。依方以智的说法,宇宙的“生成”,亦有轮回,倘以“甲子”为代称,前一甲子结束后,会重启新的甲子,再开始一宇宙;如此而有第一甲子、第二甲子、第三甲子等等。接着他提出了一前所未有的论点,他说:当第一甲子结束的时候,第一甲子的气,仍有“余习”会影响到下一甲子;而此“顽空”中隐然而有的,就是五行的“习气”。他并且说,在第二甲子即将形成而未实然成形的时候,“象数先在”。此一意义之所谓“象数”,近于一种可以影响“‘形式’(form)生成”却不含有“质量”(mass)的“特殊信息”。这就变相支撑了朱子“理先在”的主张。而他之所以会这样讲,就是依据佛教“因果相续”的原理。因为如果“因果相续”,则它在“生成法”中必须要有一“能相续”的机制。相较来说,我们人在经验里所误执的“相续”,皆是虚妄的,仅是“识”中所显现的“相续相”,并非真的“相续”。真正的“相续”,是“因果相续”;是有“异熟因果”的介入的。所以在每一“甲子”与“甲子”的衔接中,“因果相续”皆会以某种方式,将这种“影响”延续到新的“生成”之中。当然,当强调“顽空非究竟之空”(依《首楞严》义:世界初起,顽空先现,从妄想生)时,我们尚需一种“后设理论”(meta-theory)的支撑,使这一层说法不须面对“第一因(First Cause)的问题。在这一点上,方以智除了在“可论述”的层面,建构了“生成法”与“究竟法”的巧妙联系,亦在“不可论述”的层面,将“生成法”与“究竟法”的证合,归于“如来藏智”之有二重(即“空如来藏”“不空如来藏”)。关于他的全盘之说、终极之论,戴先生亦有文章予以详析,此处无法细论。

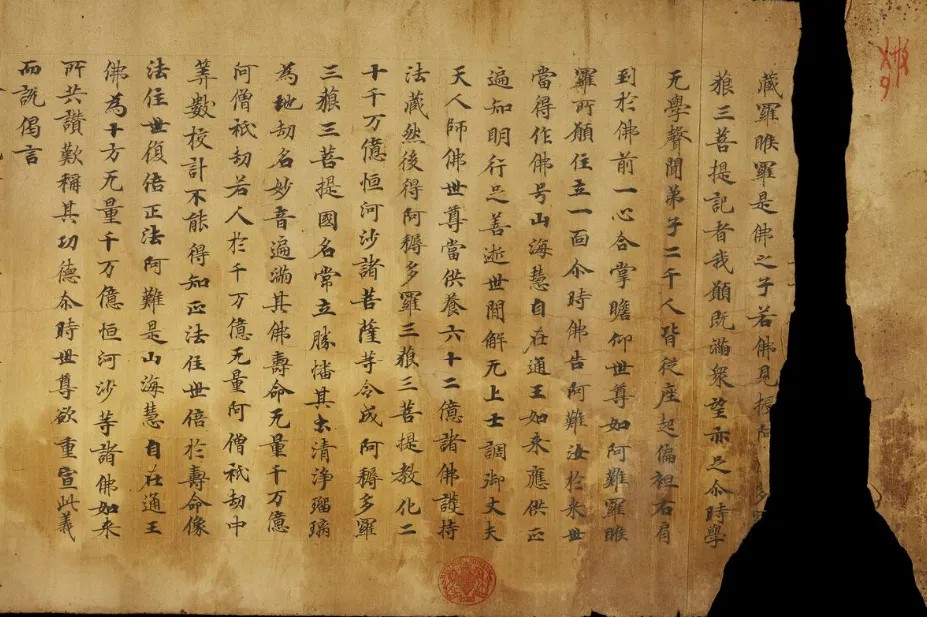

▴

楞严经手稿(局部)

大英博物馆 藏

戴先生认为未来的世界哲学,可能有两种重新让“形而上学”恢复讨论的机会。第一种来自“广义相对论”与“量子物理学”的发展。这种发展,将原本依牛顿力学所建构的“确定性”完全打破,从而开启了重新认识世界的契机。尤其量子力学中的“量子叠加”与“量子纠缠”,颠覆了我们原本将“精神现象”与“物理现象”截然划分的思维。这种发展,使得“形而上学”的讨论重新有了意义。甚至“宗教”与“世俗哲学”(指“非宗教性”之哲学)的重新对话,也成为可能。第二种,就是在不涉及真正的“宗教向度”的论域中,以今天知识所得的思想高度,重新深化“世俗哲学”在“精神价值领域”中的讨论。戴先生认为:中国的哲学迈向未来,这两条路皆会有所进展。前一条路,启示可以来自方以智;后一条路,启示可以来自王船山。也就是说,如果你今天讲的是儒家思想,希望维持儒家的文明理念、价值观的时候,“朱子系统的改进”是一条路;王船山即是前导。如果你今天讲的是佛教思想,希望延续大乘佛教的中国影响,而又希望能回答有关“知识”的问题,不与自然科学、社会科学相冲突,则方以智的《东西均》一书已做了一种示范。

为什么在这两条路中,大概率不会是“阳明学”的改进?因为如果要专以“阳明学”为建构“完整哲学论述”的核心,这中间必然会面临非宗教的“唯心主义”在现代哲学中的困境;如同“日耳曼观念论”(German Idealism)一般。这种纯然的“唯心论”发展到后来,若非将“论域”限缩,便是将之发展成某种与“物质主义”(materialism)对话的“精神主义”(spiritualism),而不再是一纯粹的、超越的观念论。

以这样的眼光分析,阳明哲学对中国“义理学”的影响,对“中国儒学”的影响,与其学作为一哲学的严密系统,在这几项中,其价值皆有所差异。阳明曾说:“良知是造化的精灵。这些精灵,生天生地,成鬼成帝,皆从此出,真是与物无对。”这段话无可疑,因为见于《传习录》。“良知之体生天生地,成鬼成神”已经很难解释了,可是他说的还是“人的良知”。这是什么意思?是巴克莱主教(George Berkeley)的唯心论吗?显然也不是。阳明他处又说:“良知一也,以其妙用而言谓之神,以其流行而言谓之气,以其凝聚而言谓之精,安可以形象方所求哉!”在这项说法中,所谓“精”“气”“神”竟也都成了“良知之体”在特定条件下的一种变化。所以未来的“阳明学”,如将之限定在一定范围内,作出一种现代诠释,不仅可能,也可以发生很大的影响;如近代某一时期的日本,及民国以来的“新儒家运动”。但如要发展“阳明学”,使之成为整个中国未来学术“理论支撑”的时候,纯粹的“阳明学”所必将面对的哲学挑战,实际上无从回避。

(三)朱子之“心说”与其教法中所呈显的“工夫论”特质

朱子在“工夫论”方面的教法,如用佛教的观点、术语解析,基本上是将“识心”(即阿赖耶识“识体”依“三能变”〔trividha-parināma〕起作用的心),与“真如之心”,合说为一。在此基础上,朱子所必将面对的“工夫论”问题,便会是应如何破除“所知障”与“烦恼障”的问题。关于这一点,佛门工夫的基本着眼,先是“破相”;“先‘破相’再‘见性’”。也因此禅宗故事,在“机锋”“话头”的触动下,所涉及的“开悟”,多数皆属“破相”。可是“破相”只是第一步,即上根人亦仅是证“初地菩萨”,未及“见性”。必要到如《心经》所叙“照见五蕴皆空”,方是“见性”。其条件是须先有“已登初地”后的“菩萨修行”,即所谓“六波罗蜜”。故《经》首句有“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多”之文。对于理学家而言,由于信“性”为“实”,无“识”“智”之分,因此“破妄”与“见真”工夫必须合一;遂有“直证”与“两进”的两条路。前者如程明道,后者如程伊川。日后程朱、陆王之别派,即是由此扩大发展而成。

这种参考佛教,又树异于佛说的特点,有一明显之证,可见之于朱子的《观心说》。这篇文章的重点,在反对佛家“以心观心”之说。对于朱子而言,“心”只有一心,“智”只有一智,起波澜之水仍是此水,“烦恼障”与“所知障”的交互纠缠,可依“明”“诚”之两进而逐步积累成效,最终因“觉”而“悟”,以达于“豁然”。他之所以反对“观心”,是因在儒家之说中,仅有“诚”“伪”,而无“真”“妄”;整体“宇宙论”(包括“宇宙起源论”与“宇宙构成论”)的建构,与佛说差异。他认为如果把同一心在主观的意识上分裂为对立的“主体”“客体”,便是在想象中建构一个“虚假之位”,反而会障碍“仁”“智”之心的萌蘖。

▴

佛说心经一卷

大英博物馆 藏

尽管如此,朱子对于当时“宗派佛学”的精义,仍多采择,包括天台、华严与禅宗。其受天台、华严的影响,在“学”;受“禅宗”的影响,则在“证”。所谓“学”的影响,在天台、华严的“圆教”之说。天台的“一心三观”(即:若一法一切法,即是因缘所生法,是为假名假观;若一切法即一法,此法即是空,是为空观;若非一非一切者,即是中道观。一空一切空,无假、中而不空,是为总空观;一假一切假,无空、中而不假,是为总假观;一中一切中,无空、假而不中,是为总中观)、“一念三千”(即:一心具十法界,一法界又具十法界,即成百法界,一界具三十种世间,百法界即具三千种世间,此三千在一念心,若无心而已,介尔有心,即具三千),这种说法,能启发学者将理学家所强调的“体用一源,显微无间”的体用观,落实于“当下一心”之证验。华严的“三种观门”(即:真空门、理事无碍门、周遍含容门)、“四种法界”(即:心融万有,便成四种法界:一事法界,界是分义,一一差别,有分齐故。二理法界,界是性义,无尽事法,同一性故。三理事无碍法界,具性分义,性分无碍故。四事事无碍法界,一切分齐事法,一一如性融通,重重无尽故),以“理”“事”之分合,区分证阶,而有“理事无碍”“事事无碍”,则更是给予朱子本人之“格物说”一种参照。这是属于“学”的部分。

至于“证”的部分,则牵涉到朱子本人对于“所谓‘心与理一’的终极实境为何”的理解。因为佛教之所以有明确对于“证境”之描绘,源自“佛”所宣说,其为信者接受之方式属于“宗教之信”,并非一种义理的设定;因而重点非在“涅槃(nirvāṇa)之实境究竟为何”之理解,而是告知学人应如何在“有漏智”(sāsrava-jñāna)之基础上,开发“无漏之智”(anāsrava-jñāna)。儒学作为“圣学”则不然。对于程朱学者而言,所谓“明”“诚”之交替为功而成圣,过程中皆是由“理解”导引,并无具体的“证受”。此点与陆王学者之直由“良知之萌蘖”入手而加护持,路径不同。朱子早年之不契于延平(李侗)教法,正是不欲于所谓“喜怒哀乐之未发”用功。然学者日进于高明,终须步步皆有实地,否则所谓“体用一源,显微无间”,亦仍属“理解”层次,并非“真境”。故朱子一旦接触力斥“默照”之大慧宗杲,乃觉“看话”之于“生死心绝”,证知“思量不妨”,直透禅机,可为参照(即:疑情不破,生死交加;疑情若破,则生死心绝矣。生死心绝,则佛见、法见亡矣。佛见、法见尚亡,况复更起众生烦恼见耶?但将迷闷底心,移来干屎橛上,一抵抵住;怖生死底心、迷闷底心、思量分别底心、作聪明底心,自然不行也。觉得不行时,莫怕落空。忽然向抵住处绝消息,不胜庆快平生。得消息绝了,起佛见、法见、众生见,思量分别,作聪明、说道理,都不相妨);于是乃有如前引“等闲识得东风面,万紫千红总是春”之类的体悟。此一相契,乃依朱子本人之所需而然,并非朱子早年心地工夫乃受“禅门导引”之证。现今学者常举朱子于刘病翁(子翬)所,得识大慧宗杲门下道谦禅师,后于悼文中尊礼称“师”,夸大此事,谓有关系。其实我们若检视朱子《语类》所记,朱子一生对于“佛教”之理,实无深识;无论宗门、教门皆然。故朱子年轻时,一时觉与禅门相契,亦仅是“借用”。这一点也如朱子之参取天台、华严,皆限于“说理”层次,朱子并未将其说接合于佛义之所谓“止”“观”。

至于真正在义理工夫上,朱子有大进境,而非只是一时之觉受,如其早年所体会,则是在“己丑之悟”前后。这时的他,对于“工夫”的实地,有了更深的体会;不再限于“理解”。也就是:所谓“动”“静”本有两层:哲学地说“动”“静”,儒家的立场是“动中有静”“静中有动”。但是这种“心、性一体”论,放到实际工夫,“心体涵性”与“心体自有动、静”并不冲突;伊川释《中庸》“中和”义有两说,正是有见于此。朱子于此一悟后,在义理的诠释上,更有所进,从而对所谓“心与理一”究竟为何,有了更深的见解。

对于朱子晚年的这番思想进展,戴先生曾有专门的文章讨论,大家可以参考。

(四)阳明后学中的“四有”、“四无”之辨

以上主要诠释的对象,属于伊川、朱子一路,至于明道以下,则另有说。

戴先生举出北宋杨龟山(时)与临济僧东林常总间一番有名的对话。东林常总说:你们孟子讲的“善根”,我们佛家也讲,禅门也讲,就是“庵摩罗识”(amala-vijñāna)。而他的大意是说:我们人的“真如本心”,可以在我们身上直接起作用,不受污染,这种“无垢”之识,就是宗门立教的根本。他们二人的这番对谈,不仅见于佛门记载,也见于杨龟山自家的《语录》,所以可信。但是历来重视于此的,仅是教界,儒家学者则不愿多谈。从脉络上讲,程门中“龟山”一脉,是否在某些处也受禅宗影响?这一问题,其实是值得重视的。后来陆象山、王阳明走的路,皆与此有相近的地方。

陆象山从小资质即与众不同。杨慈湖(简)说他:“宴坐终日,立于门,过者驻望称叹,以其端庄雍容异常儿也。”又说:“伊川近世大儒,言垂于后,至今学者尊敬讲习之不替。先生独谓简曰:丱角时闻人诵伊川语,自觉若伤我者。”这一载记,所叙乃象山“丱角时”,显示理学流衍,伊川之外,确实另有一路。

▴

陆象山像

陆象山之与朱子不同,关键在于:依朱子“理”“气”之二分,“理”必附于“气”乃能“生动”,则同一“性”而有“合于气言”,与“不合于气言”之二重,必气质变化尽去习染,而后“虚灵不昧”之心得以“豁然贯通于事事”;“明”“诚”必须两进。若然,则“闻见之知”藉学问而积累,缴绕于胸,反以障蔽本心,形成障碍,难有“性得之悟”。象山这种对于“理”“气”二分的指摘,凸显北宋以来程、张的“二重性论”,至少在伊川、朱子这一路,仍缺乏打通“心”“性”的核心关键。象山所言“心即理”,即是欲点出“心”“性”二者之同源。这点朱子在“鹅湖”会后,亦有所觉。然而朱子对所谓“良心萌蘖”,只从“心体之发用”体贴,并未就“心”之整体,确认“良知之不昧”即是心“真实本体”的完全呈露,如后来阳明所发明。

相较于象山,阳明之论的最大进展,在于变换“义理学”建构之方式,将“心体”的地位提升,等同“心体”于“道体”,而不再如象山之仍在“性”“理”之结构中,合“心”于“性”,同“心”于“理”。这一转变,就阳明学的信仰者而言,结束了“二重性论”的取向。“性”与“理”皆在“良知”作为“绝对体”的建构中,成为了“本体流行”在条件的拘束下局部的显现。阳明云:“性无定体,论亦无定体,有自本体上说者,有自发用上说者,有自源头上说者,有自流弊处说者。总而言之,只是一个性,但所见有浅深尔。若执定一边,便不是了。性之本体原是无善无恶的,发用上也原是可以为善,可以为不善的,其流弊也原是一定善一定恶的。譬如眼,有喜时的眼,有怒时的眼,直视就是看的眼,微视就是觑的眼。总而言之,只是这个眼,若见得怒时眼,就说未尝有喜的眼,见得看时眼,就说未尝有觑的眼,皆是执定,就知是错。孟子说性,直从源头上说来,亦是说个大概如此。荀子性恶之说,是从流弊上说来,也未可尽说他不是,只是见得未精耳。众人则失了心之本体。”即是此意。至于“工夫”应如何做?则有两层辨义:

第一层,辨“心”与“意”;即“心之体”,以“绝对义”言,超绝于“善”“恶”,谓之“诚然之至善”可,谓之乃“无善无恶之体”亦可。此即“天泉桥证道”之时“四有”与“四无”之辨。就“四无”之论言,最终之证境,仅有“觉境”而无“事理”。就“四有”说,则“良知”发明后之磨练,不仅有“觉知”,亦有“事境”。“四有”“四无”,必两合而为阳明教法之全。

第二层,辨“有心”与“无心”;“照心”与“妄心”。

《传习录》记“严滩问答”云:“先生起行征思、田,德洪(钱绪山)与汝中(王龙溪)追送严滩,汝中举佛家“实相”“幻相”之说。先生曰:‘有心俱是实,无心俱是幻;无心俱是实,有心俱是幻。’汝中曰:‘有心俱是实,无心俱是幻,是本体上说工夫。无心俱是实,有心俱是幻,是工夫上说本体。’先生然其言。”此处对于“有心”“无心”两说之:由“性”动者,“有而亦无”;由“念”动者,“幻只是幻”。问答中,师弟子藉佛说而明儒义。属阳明学之上乘。

《传习录》它处又举《答陆原静书》,则系辨“照心”与“妄心”。

阳明云:“‘照心非动’者,以其发于本体明觉之自然,而未尝有所动也。有所动即妄矣。‘妄心亦照’者,以其本体明觉之自然者,未尝不在于其中,但有所动耳。无所动即照矣。无妄无照,非以妄为照,以照为妄也。照心为照,妄心为妄,是犹有妄有照也。有妄有照则犹贰也,贰则息矣。无妄无照则不贰,不贰则不息矣。”在这段话中,阳明所谓“照心不动”,是指“良知之体”本然不动;然而由心起念,起念之心则有参杂,故说是“妄”。然而由于“妄”亦由“真”起,“妄心”中依然有“照”,故云“妄心亦照”。从这一点说,相当于佛义中谓“染中有净”,“识”亦可转而为“智”;阳明与“唯识”,差别不大。

综合以上两层,我们可以说,阳明的创意,在“哲学系统”的建构上,不仅于“理学”未有,亦于“儒学”未有,展现出世俗哲学之于中国,亦有发展出“绝对唯心论”(absolute idealism)之可能。然而在其论述中,儒家传统的“性”论,发生了重大的变化。所谓“性无定体”之论,不仅将使“命”义改变,亦将使“理”字概念中所原有的确定性,为“心体变化”之“广摄”所销融。此一发展,使原本存在于儒学,兼包“知识”与“义理”中之“认识论”议题,转化成为超越寻常义之所谓“知识”与“义理”,而为一种“圣境”之证成。就哲学而言,此一“道德哲学”立场,是否尚能符合于“认识论”之需求,实际必引起争议。阳明同时之“非阳明学者”力斥阳明,冠之以“狂禅”之名,即是为此。船山一生排诋阳明不遗余力,而思改造朱子之说以抗此“唯心”之论,亦缘于是。

▴

王阳明 《传习录》

明嘉靖三十年衡湘书院刊本

至于阳明学之后梢,亦有一种倾向,企图转“虚”入“实”,重新深化“性”“理”的讨论。然而若舍去“直证本体”,而求“于用证体”,“良知之学”亦将出现未曾预期的变化。黄棃洲康熙癸酉年序《明儒学案》云:“盈天地皆心也,变化不测,不能不万殊。心无本体,工夫所至,即其本体。故穷理者,穷此心之万殊,非穷万物之万殊也。”正是显示此种新的发展,从“一本而万殊”。然而因体认不同,进而谓“心无本体,工夫所至,即其本体”,终是失却宗旨。故棃洲之后序,乃改其语云:“盈天地皆心也。人与天地万物为一体,故穷天地万物之理,即在吾心之中。后之学者错会前贤之意,以为此理悬空于天地万物之间,吾从而穷之,不几于义外乎?此处一差,则万殊不能归一,夫苟工夫着到,不离此心,则万殊总为一致。”这种对于“阳明学”的阐释,从人人可证,转而为“学术之不同,正以见道体之无尽”,实际上暴露出“阳明学”适应“上根”与“中下根”时的两难。

比较可行的方法,一是将“阳明”与“阳明学”区分。对于“阳明”,以“哲学”的方式处理,但求得其理论之真实,不论其是否符合“儒学”整体之所需。对于“阳明后学”,则以“学术史”的方式加以诠释,但求得其大概,能展示“阳明影响”的最大可能。

另一,则是如方以智,将佛学、道家、五行家、朱子学、阳明学皆纳入一新的系统,于哲学上显示其各有所得,皆有可取。以“阳明学”为例,方以智曾言“读书知见助阿赖识”,即是一种调和“朱子”“阳明”与佛门“性”“相”二宗的新论法;值得参考。只是由于方以智的哲学建构,内涵有“二重形而上学”,非哲学一般常见的形态,故不容易理解。戴先生关于这一点亦有专文论述。

(五)王船山对朱子“理体”观念之突破,及其哲学建构所呈显之动态性格

我们如果顺着“认识论”的脉络,而求理解明代理学、心学的发展,关键问题已如上述。接着戴先生谈到“阳明思想”与“船山思想”的异趋,从今天的需求看,何者在启导“中国二十一世纪哲学”方面更具重要性?他认为应注意到船山在“哲学建构”方面的“独创性”与“未来性”。

王船山哲学的核心关注点,主要在解决朱子以来“理学”脉络中所纠结的“认识论”问题,这一点,前论已详。而在船山建构自身的新系统中,有一须重视的变改,即是他对于朱子“理”之概念的重塑。

这种重塑,从结构的整体看,最关键的一点,即是拆解了“道”与“理”的体用关连。因为朱子建构他的形上学体系最主要的方式,即是在最高层次,等同“道体”与“理体”,在第二层次,等同“理体”与“性体”。朱子的“静态论形而上学”即是由此构成。也在这种“静态论”的设定中,具有客观性的“知识”与带有主观性的“义理”,可以由“分”而“合”;具有客观性的“理”与建构人“存在主体”的“心”,亦可以由“对立”进而“融合”。这一体系的有利之处,在于能将儒学进一步“知识化”,扩大儒学的范围,而不至于轻忽以“人”为本的“义理”。缺点则是“义理”与“知识”之“不相妨”,不仅就学习环境言,须有“学脉支撑”,就个人而言,亦必“先难而后获”。从之者,常是规矩有余,高明不足。此所以有象山、阳明之异路。

朱子教法对于常人而言,更容易陷入的困境则在于:“成见”入心,难于突破。理学家之尊信“经”而疏于明“史”,即是一例。其所以如此,以“知见”求“理”,以“意见”求“理”,而不知“理”随“事”转,为根本之害。船山之能以“史”通“经”,于“势”见“理”,根本之处,在于能将朱子此种“静态论形而上学”,转换为一种符合于彼所认知于《易》理之“动态论形而上学”(dynamic metaphysics) 。在他的新说中,所谓“性”的观念,如在本质上具有“发展”的容受度,即应是“静中涵动”,正如“心”亦是如此。而在人所受于“命”的限制上说,则应是“动中涵静”,正如“自然的形势”“历史的形势”皆是如此。而这种“动、静相涵”,彰显了“道体”的“动态性”;其中既有“趋向性”“或然性”,亦有参与进“常然”之中的“偶然性”。“偶然”之为必有,决定了“道”之衍化中之“不全然可知”。此即是阴、阳变合之“攻取”,加入于“道”之“继之”“成之”的过程中,所必有的“摩荡”。所以就“理”而言,“理”之为“清通之理”“性命之理”“发展中形势之理”,甚至“神化之理”,皆不能离于“道”之“动态性”。也在这一论述的架构下,船山有了“天日命”“性日成”之说。一切有关于“知识”与“义理”的讨论,皆发生了彻底的改变。

在这一基本架构的说明下,戴先生接着将王船山在“认识论”方面的进展,归纳概括为六点:

第一点,是王船山将朱子的“静态的理体观”,转换成一种“动态的道体观”,从而建构了一种“动态主义形上学”的可能性。

第二点,是他区隔了“宇宙构成论”中的“形式因”(Formal Cause)与“质能因”。在亚里士多德(Aristotélēs)的“四因说”中,有目的因、形式因、动力因(Efficient Cause)、质料因(Material Cause),而这“四因”的后二种,在中国向来是合而为一的,即“质料因”与“动力因”不分,而这就是“气”。所以“气”既具有“质料因”的基础,又有“动力因”的内涵。所以比较正确的表述,他是区隔了“形式因”与“质能因”。而且他为“目的因”存在于造化之体设定了产生“功能”的条件。

第三点,就是他为“理之展现成为理”提出了说明。在这一点上,他不仅将物理之知、义理之知、人文之知、形上之知区分开来,且进而建构了一种可以深化讨论的方式。

第四点,就是为个人的“智慧增长”与群体的“知识建构”,建立不同于以往儒、释、道的论述观点。

第五点,就是为儒学传统内的学术理念,建立“方法学”的概念。也就是他所说的:“以心取理,执理论天,不如师成宪之为得也”。他认为“知识的求取”是要有方法的。我们如不能在儒学的发展里,建立“方法学”的概念,则儒学就会不断地被自己“沉重的论述”所限制住。

▴

王船山像

第六点,就是把《周易》之学,发展成为新形态的“儒学诠释学”。就船山的观点看,《易》学的精深、宏大,足以涵摄“经学”“史学”与西方的“质测之学”。《易》学的深化讨论,可以改造儒学中的经史之学。

提问环节

以上即戴先生演讲的主体部分;《纪要》内容经戴先生本人审阅、增润。以下为听众的提问,戴先生亦逐一给予了答复:

问题一:应该如何理解陆象山对于朱子“认识论”方面的质疑?

戴先生回答:这一问题,其实牵涉到我们人的“认识力”问题。基本上,“认识论”的建构,是在一定的“宇宙构成论”基础上发展的,所以它本身即受到限制。但是由于人的“认知”,也可能受到“深层心理”的扭曲;所以“认识论”的深化讨论,也会超过预期,跨进“深层心理学”(depth psychology)的领域。在这方面,东方思想,包括印度与中国,较之西方有较早的涉入。照陆象山的讲法,我们若不能够排除“认知”体验所受到既有的“知识成见”或自身“深层心理”的干扰,直接找到“直证本体”的方法,一切努力事实上都必然走向歧途。“鹅湖之会”时,象山所和复斋(陆九龄)之诗有云:“墟墓兴哀宗庙钦,斯人千古不磨心。涓流积至沧溟水,拳石崇成泰华岑。易简工夫终久大,支离事业竟浮沉。欲知自下升高处,真伪先须辨只今。”基本上清楚地表达了他的观点。朱子当时未应,三年后追和云:“德义风流夙所钦,别离三载更关心。偶扶蔾杖出寒谷,又枉篮舆度远岑。旧学商量加邃密,新知培养转深沉。却愁说到无言处,不信人间有古今。”这两首诗,大家都熟知。其实象山兄复斋的原诗,其所强调的是:儒者向来都是在“传注”中打滚,有所得也都没有用,最终不免皆转“陆沉”。象山进一步点出了关键:“求知”必须开始时即在“认识论”的基础上夯实,否则“泰华之岑”难成。朱子的观点,则是反对单凭“心体”的直觉力,即可探知事物的本质。“学问”的积累,不断于“知识”的层面精进,日知其所无,本源自一种“理性”之力的运用,有其方法,亦须自我纠错,并非单凭“透悟性的直觉”即可一蹴而几。我们如果能虚心地做工夫,无论是“认识力”的发挥,或是察识自己“心意萌动”时的细微,都能使我们逐步提升自己的智慧。朱子的观点,其实就是所谓“明、诚两进”的意思。这两种意见,似乎都有道理,问题是:人虽有同受之“命”,然而禀赋差异,“理论上的可能”不等于“现实中的人人可能”。这多少有些类似大乘佛教中,发展出“教门”与“宗门”,皆有其“适应”。从学之人须依据自身的“根器”与“法缘”,方能有所进展;尊“宗门”坏“教门”,或信“教门”疑“宗门”,必然两失。差别在于:佛教非世俗哲学,以大乘法言,必须累世修行;世世差异。儒家之理念,则不脱现世;所谓“希圣”“希天”,仅是理论上的目标,落脚处须在立志为“君子之儒”,以之作为“希贤”的起点。因而陈义过高,非无高明之士信仰、追随,亦非无循此而成就其德者,终是易启“我慢”之心;流弊甚于“墨守”。故以“朱”“陆”对峙的效应来说,双方僵持,历元至明,经明清易代之冲击,陆王、程朱皆不得不合于“浙学”,而“朱子”之地位依然屹立。只不过由于学界“形而上学”的骤然而衰,朱子之影响虽在,“朱子之学”已难成体系。

“理学”讨论之重获新机,源自“儒学之体”虽若解构,“学术”思维大体为西方理念所支配,然中国仍需建构自身之“文明观”与“价值观”。于是在“价值”概念的导引下,以建构个体之“主体性”(subjectivity)与群众之“主观能动性”为需求,或期待以某种“中国式的理念”深化“学术之整合”,恢复“知识”与“义理”的融合,皆有了可以拓展的空间。尤其“哲学”概念的明晰化、严格化、系统化,成为摆脱儒学史“历史纠缠”的利器。程朱、陆王之学,在此情形下,皆有了值得关注的远景。

问题二:您在讲座中说到船山是将朱子的中古“静态论形而上学”,推进到具有“近代哲学”特征的“动态论形而上学”,能不能请戴先生对于这一点,进一步予以说明。

戴先生回答,他此处所标示为“中古哲学形态”,或“近代哲学形态”,系一“哲学史”的分判,与何者更接近“真理”无关。也就是说:西洋史的“中古”,与中国史的“中古”,都是在之前“古典时期”(Classical Antiquity)的巨大帝国崩解以后,由于各处地方文化兴起,产生了巨大的动能,于是如何维系整体文明系统的“稳定性”成为一不易解决的难题。这一点反映在哲学上,亦是要求一种“稳定的结构”。所以宋儒以“理体”诠释“道体”,并非“哲学史”发展的必然结果,而是呼应着时代的需求。它成为了中国由宋至元一个很重要的哲学形态。这一点,与西方在教会支配底下的哲学发展,成就了“经院哲学”(scholasticism)的系统,有类似的地方;只是这种类似,须从文明的大背景来讲。

戴先生强调:凡是本身能自成一说的“哲学系统”,如在当代具有“适应性”,对于后代具有“启发性”,在“哲学史”上就具有重要性。但是一种具“时代性”的哲学,也可能因社会中存在的矛盾,或历史的推进,从而引发质疑,或受到激烈的反对。“阳明学”就是在影响力持续扩大的过程中,不断遭受学界的批评,甚至与当时政治的“意识形态”发生冲突的事例。

戴先生认为明代是世界第一个须面对“现代大国”治理困难的国家。而在面对近代社会“发展动能”不断增强的时候,为了强化统治力,政治权力的支配者便会与社会中的“潜在力量”产生抵触。也就是,当“资本经济”(非“资本主义经济”)逐渐发达,城镇兴起,增多了大量的“职业人口”,于是“个人的动能”增加了。这时我们就看到了所谓“名教危机”。受“禅学”与“阳明学”影响的李卓吾(贽),就因被视为“名教罪人”而受难。李卓吾演讲的时候,曾有二千人到场,这就当时的社会条件来说,是非常惊人的。这中间不都是读书人,有许多商人、乡绅。正如王阳明门下王心斋(艮),最开始在市场上讲论其所谓“格物”时,其影响力亦在民间。戴先生在他的中国史论述里,曾提出一说法,就是元朝结束到明朝重新建构“中国治理模式”的时候,中国就进入了所谓“早期近代”(Early Modern),约早欧洲几十年。但他并不认同内藤湖南所主张“中国在宋代即已进入近代”的论断。戴先生的老师钱穆,也认为宋代是中国的“近世”,但钱先生的说法,是就“中国史”本身的进程来说,不与“西方史”对应,所以与内藤不同。

戴先生指出,他之判定王船山哲学为一种“动态主义”(dynamism),只是他个人的诠释;之前并无人这样主张过。但是如果“船山哲学”在未来仍有一“持续发展”的可能,或许还是需要某种“儒学理念”的支撑。因为他的这种“哲学可能性”,究竟是否不专限于“儒学”,为一种普遍意义的“哲学”?还是同时亦引动一种“儒学的可能”?这两种情形,都牵涉“儒学理念”所具有的普遍性为何,因而还需要持续观察。但是无论如何,船山之于未来“中国哲学”的重新建构,必然具有极大的启示意义,则是可以确认的。