2024年3月29日晚,“北大文研讲座”第323期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“论《文史通义》之‘学术观’与‘学术史观’”。本次讲座由台湾中山大学中文系教授、清华大学国学研究院特聘客座教授戴景贤主讲,中国社会科学院哲学研究所所长、研究员张志强主持。

讲座伊始,戴景贤先生介绍了他将在文研院做的两次演讲的题目,一是有关章学诚,一是有关王船山。章学诚的讲题,属于学术史,而下一次王船山的讲题,则属于思想史。戴先生指出,自民国以来,章学诚日益为学界所重视,但学者往往是从自己选取的着眼点出发,依照现代学界的需求,去理解章学诚,然而对于章学诚自身观点的全貌,却仍难以确认。他今天讲述的主旨,则是试图依据章学诚本人的著作,梳理出他特殊的“学术观”与“学术史观”。

▴

戴景贤老师在讲座中

戴先生具体开展的论述如下:

第一项,章学诚受近代学界重视最重要的原因,在于学者们认为:章学诚在他的著作中,有意识地区别了构成历史的“文献材料”,与后人所增添的“历史诠释”。

这一看法,基本上来自现代学界自身的问题意识,并非依据章学诚著作的本旨。对于章学诚而言,他虽强调“六经”之原始载记,出于史官,属于“职官分内”所掌故,但他之论此,有他特殊的取径;他并没有单纯地把这些文献,只当成可以论述历史的材料。所以从这点讲,胡适、梁启超将“六经皆史”狭隘地解释成“六经皆可以作为史料”,就限制了我们对于章学诚学术观、学术史观的理解。章学诚在提出“六经皆史”这一命题时,他主要的目的,在企图反转历来依“六经”阐释“圣言”的儒学观点,重新检视“六经”的原始性质,以及背后所存在的“治术思维”与“制度设计”。我们必须探明,这些“掌故”材料最初是基于何种目的而制作?当时的环境,存在哪些历史条件?才能将它们的原始性质,与后人所增入的“经学诠释”,二者加以区分。戴先生回忆他高中时初读章学诚著作时,便是受到他这一观点的冲击,从中获得极大的启示。从此,他就常依此为原则,来检视所有“历史叙述”中所涉及的史料,探讨它们的原始性质,并区别学者在此之上所增添的历史诠释。而且也注意到:当我们努力切割“历史材料”与“历史诠释”,重新加以编排、组织时,我们亦会不知不觉地带入另一种历史诠释。因为单纯的“文献材料”并不即构成“历史”。我们若严守这项“鉴别”的原则,对于近代以来学界所争议的“汉宋问题”“今古文问题”,也就能比较清楚地将其中的纠结厘清。在开始关注章学诚著作之前,现代学界对于中国“儒学传统”中的“经学”观念、“史学”观念、“儒学”观念、“道学”观念,究竟应如何确立“分判”的标准?其实并没有清楚的认知。在这一点上,民国时期的王国维、胡适、顾颉刚、傅斯年、钱穆等人,几乎每一个人都受到章学诚巨大的影响。只是这一影响,在章学诚本人所处的清代中叶,还不会出现,须到了民国时期,学术界接触到西方近代史学,才产生了具体的效应。

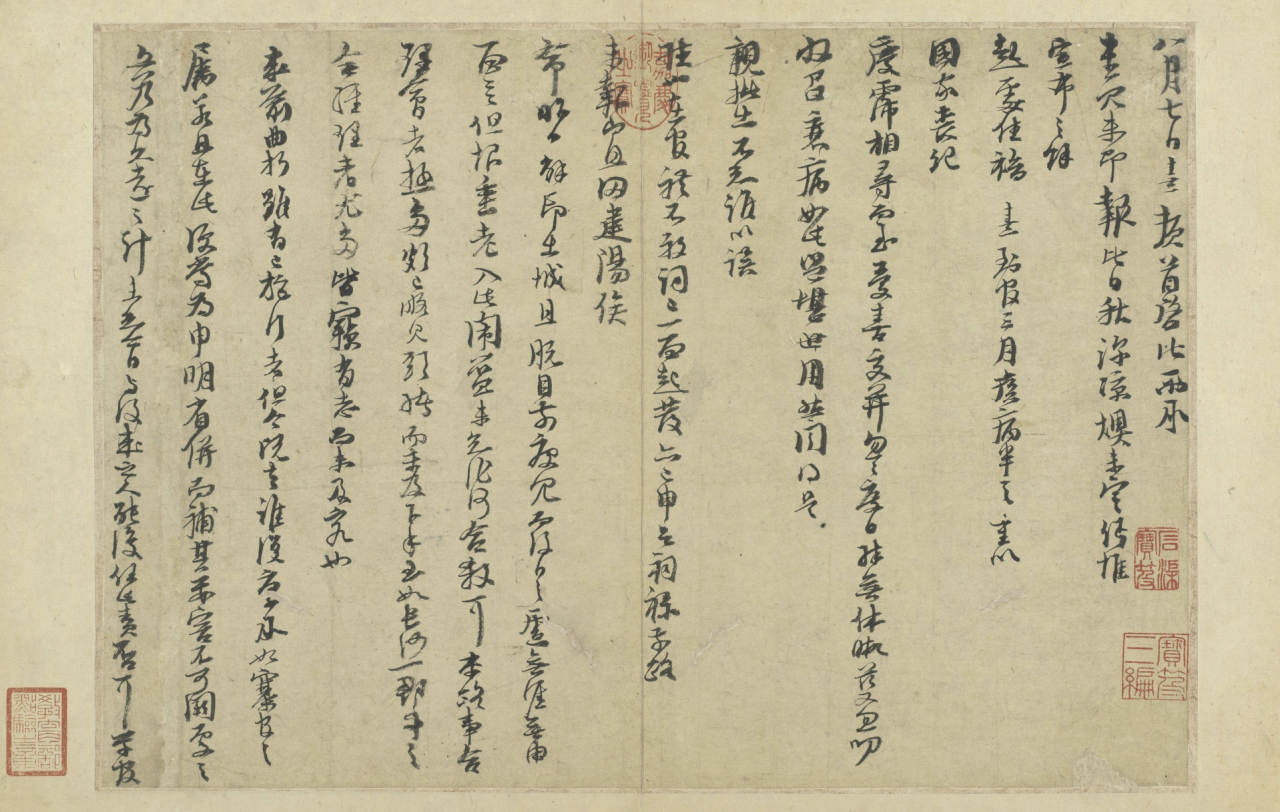

▴

章学诚(1738-1801)

第二项,章学诚启示了学界,如何运用“文明起源”的观点(《原道》),来讨论中国学术的起源(《原学》)。

结构性地说,章学诚是从中国经验、中国历史去探究“文明”的起源,所以他也是一种具有“轴心”意识的文明史观;只不过不是一种基于“文明比较”而形成的“轴心时期”论述,如德国哲学家卡尔•雅斯贝尔斯所拟议。在章学诚看来,人类的发展,会自然演化出成熟的文明。所以他认为“道”是万事万物的“所以然”,圣人见出的,是在某一个时刻的“不得不然”。所有后来杰出的贤者,都是企图师法圣人,可是圣人要学习的,却是众人之“不知其然而然”。从这一点上讲,章学诚就具有了一种类近于“人类学”的视角。可是在这里,仍然会有一个疑问,就是 “文明究竟是如何产生突破的”?因为如果是“自然的文明史观”,周公之为“集大成”,如其所言,也是因道“渐形渐著”,在文明积累的条件下,从而出现的创制。周公代表的是“治统”,而孔子之建构“学术”,则是“立教”;如此,构成了他对于“文明”核心之义的诠释。这种“自然”观,与理学家所强调“圣人乃‘以心传心’”的说法,恰恰相反。但是“杰出的个人”,却又是如何产生的呢?这是一项他未能充分解释的环节。

此外,章学诚讲史学,最重要的是《文史通义》中的《书教》篇。《书教》篇的理论依据,是《周官》(即《周礼》)之法。他相信中国的政治,发达到了周公的时代,已有了一套完整、齐备的制度设计。这套制度,不仅在政府的各部门设置了史官,依“成法”来记存掌故,且于六卿之间有“联事之义”。在此时,“记注有成法,而撰述无定名”。须到了后代,古法逐渐废弛,“记注”与“撰述”的地位才反转过来。依章学诚的观点批评,后代“史学”之为学,都近乎“方以智”,未能达至“圆而神”。也就是,《史》《汉》以下,史家虽建构了严整的“史书”之体,沿其学者谨守绳墨,拘执于“撰述义例”,因“叙”成式,未能如古人之凭借“法具于官,官守其书”之繁复周悉,以推究“治道”中历久而积弊之缘由。此为史学之憾。所以依彼之见,居其时而论史体之“藏往”“知来”,犹有所当论。他这番评述,虽极深至,然而即使成说,也只是一种看似合理的推测,必须《周官》一书之所言确实无误、整体不差,方能支撑其“古今流变”之论。

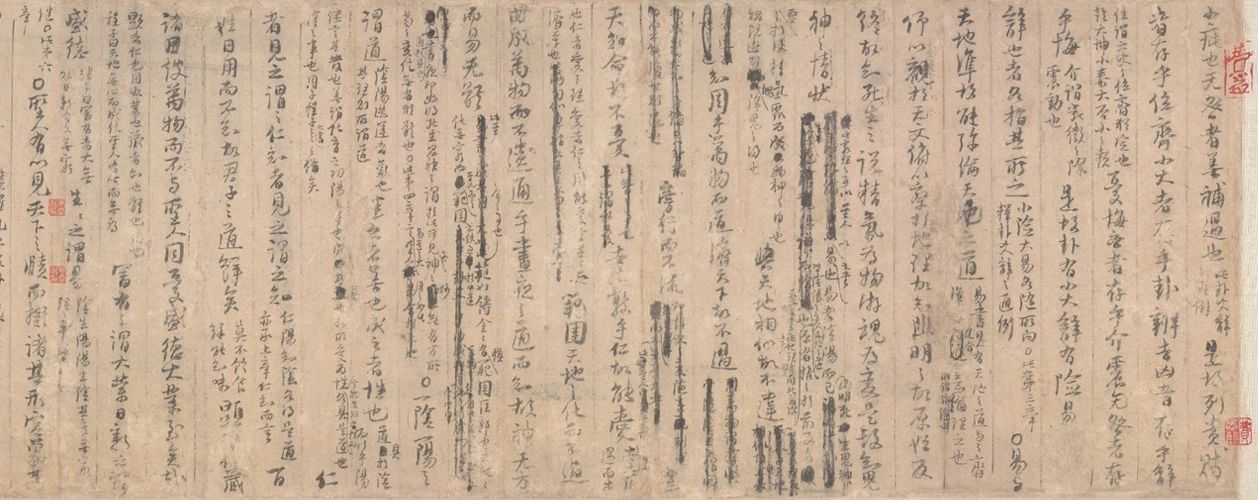

▴

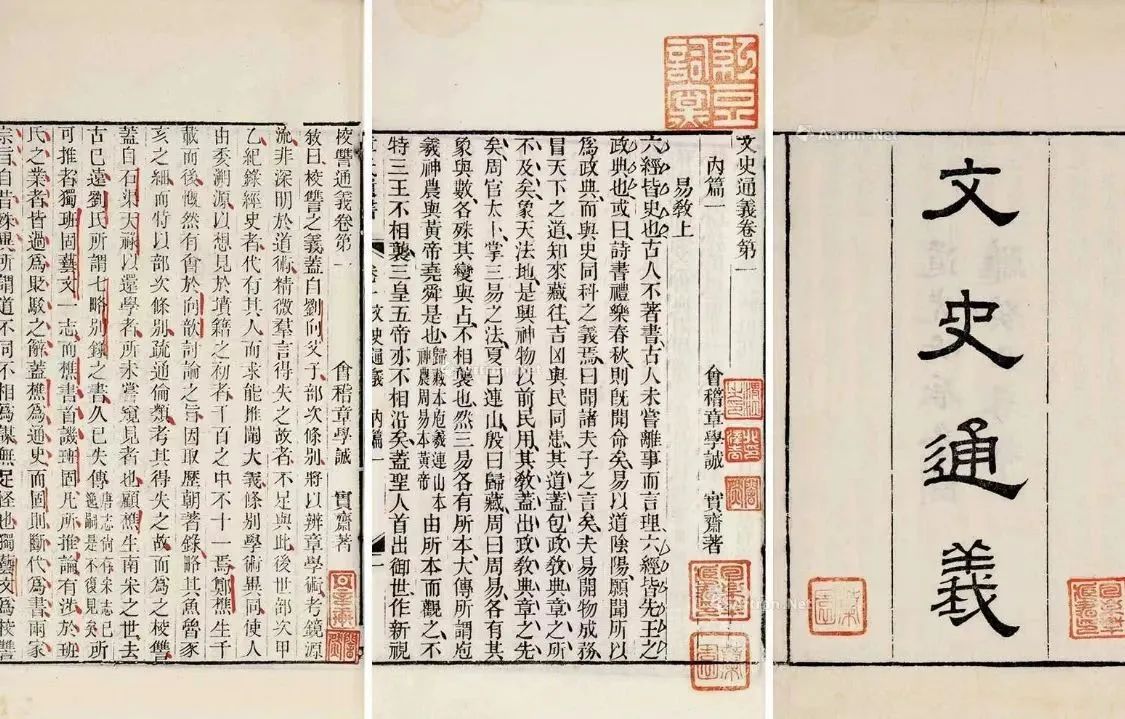

《文史通义》 清刻本

第三项,章学诚重新界定了“经”“史”,乃至“经学”与“史学”的分野。

以章学诚所处的清中期而言,“经学”与“史学”既有“相通”之义,也有“区隔”之义。这种儒学观点,与近代西方人独立的“史学”观念是有所不同的。戴先生指出,章学诚于书中,依学术源流,辨析“经”“史”“子”“集”,有效区隔了“经学”“史学”与“儒学”;对于“学术史”的研究贡献极大,学界于今仍受其赐。然而亦有可以商榷的地方,那就是:在他讨论孔子“立教”精神的时候,论及“空言”与“实事”的关系,认为“学”“思”不偏废,“事理的分析”乃至“学说之建构”都不应离于可征信的实事。他的观点,基本上虽是由“儒学”出发,但也只是一种个人的看法。在这一点上,他明显受到了顾炎武分疏“儒学”时,强调孔子乃“下学而上达”之说的影响。然而就“哲学”来说,所谓“上达之基础在于下学”,也只是强调“义理”的理解、“知识”的理解,不能完全脱离现实世界,并不是说任何有意义的思维,一定必须结合到实际的事物之上。如果一味排斥 “空言”,就等于抹杀了“哲学”的基础与建构方式。儒家中即使务实如荀子,在其论述中,也存在涉及“形上”部分的“尽因之学”。在这一点上,章学诚并没有都讲对“学术史”;对于儒学的诸多面相,其诠释也不尽周全。

第四项,章学诚在其书中,梳理了近世学脉,将清代学术之源,区分为“浙西”与“浙东”。此一判断,超出了当时“学分汉、宋”的壁垒,提供民国以来“学术史”研究重要的参考。

章学诚于《朱陆》篇曾说:“宋儒有朱、陆,千古不可合之同异,亦千古不可无之同异。”这一说法,是从“理学”的结构形态,以及南宋以后儒学的“地域性发展”进行设定;并没有深刻认识到朱子、象山二人在哲学系统方面的“不可相容性”,也没有照顾到“理学”在自身发展的脉络上,仍有属于“理论”方面必须严肃面对的问题。他的“浙东学术流衍说”是从地域性文化的积累来看。实际上,这种特殊性,并不直接由“朱陆异同”的取向所形塑。而是在明代,当阳明学依照“心学”的走向,无法在“儒学”的整体延伸上再有所扩展的时候,它的发展与南宋以来“浙学”中其他的因素结合,从而产生了一种变化的“儒学形式”。章学诚的说法,在“现象”的归纳上展现了卓越的观察力,但对于南宋以来积累的“浙学”因素,与阳明“心学”间的关联,究竟只是“风习流衍”所造成的相互影响?还是具有真实的“义理实践性”与“哲学关联性”?这些疑问,仍须进一步厘清。

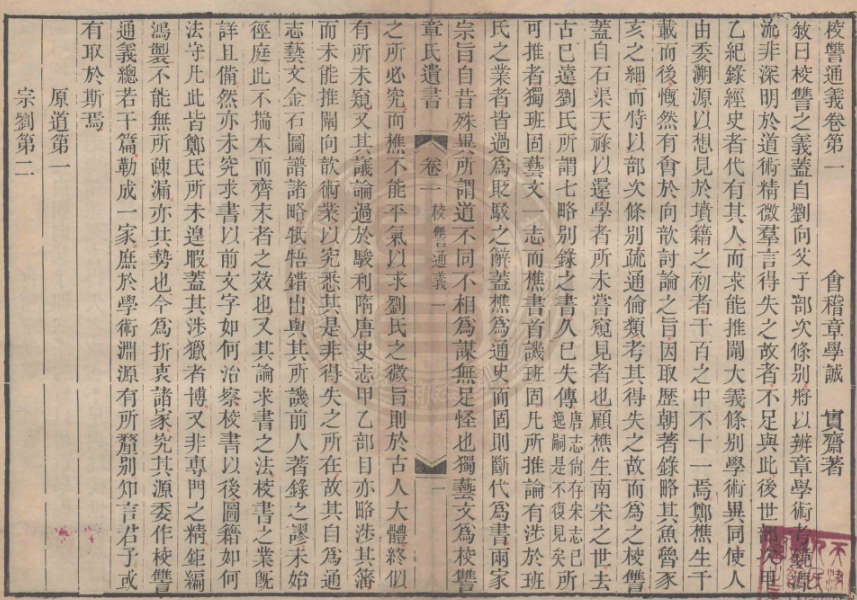

▴

胡适赠给青木正儿的浙江图书馆本《章氏遗书》

现藏立命馆大学白川静文库

在章学诚的“学术观”与“学术史观”中,有一特殊的观念,就是:“学术”实际上是一项“共业”。学术的发展可以有学脉,学术的内涵可以很高深,但从整体“文明”的发展来看,“学术”是一种群体性的“文化积累”。在此“共业”中,我们可以看出,一切文明的历史展示,皆与“地域性的文化”相关。故他特别重视“地方志”。相较而言,顾炎武也重视“地方”,但是顾炎武《天下郡国利病书》所探究的,是“区域经济”。他所谓“郡国”的“国”,就是在行政区划之上更大的“经济区”。就中国明代以来已经出现的“早期近代经济特性”而言,其所积累的复杂问题亟需有一新的理解;扩大经济研究的视野,针对不同地域的差别条件,给出不同的对策,方是一种舒缓“社会压力”的解决方案。顾炎武实际上是认识到:“地方”即使有极大的经济动能,可以持续发展,但如上位者之施政,未能看出大局,深刻地认识到经济发展的深层因素,便会在政策的制定上贪求一时之利,或因某种政治的角力,破坏了经济的“结构功能”,使发展中的矛盾扩大,从而削弱了社会“自我调适”的机制。国家一旦遭受外力的冲击,便无法及时有效地应对。

因此,我们对于地方的治理,必须参考历史上曾有的经验,并尝试透过对不同地区间“条件差异”的理解,条理出不同的发展路径。相较而言,章学诚的考量,则是重视区域文化中的“思想因素”;故由“学术”着眼。只是章学诚在梳理“朱陆异同”时,只注意到他们在“儒学走向”上所形成的对峙,对于朱子、象山在“认识论”方面所以难于调和的症结理解不深。尤其章学诚在对比“朱”“陆”时,并没有真实掌握由朱子衍生而来的所谓“朱子学”。比如他批评王应麟,说王应麟只是“纂辑之学”,未能当“著述”之名。这就浅看了王应麟,也没有深刻认识到顾炎武与王应麟间的“承接”关系。

▴

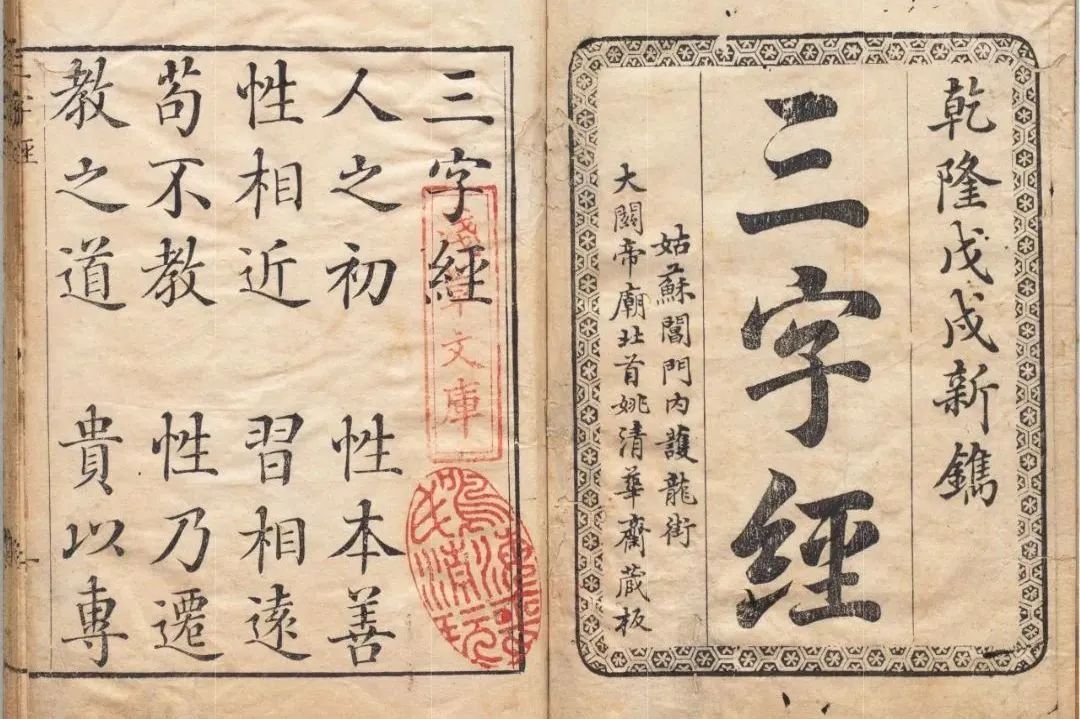

王应麟编《三字经》

清乾隆四十三年姑苏刊本

戴先生指出,章学诚诠解“学术起源”的时候,有一极为特殊的讲法,就是“成象”与“效法”。这就牵涉到较深的哲学层面。关于此,可分两层来诠释:一是“哲学思维”产生的机制,如何由“观察”“分析”到产生“理解”,从而于实践面形成“策略”;另一层,则是从“学术”成为传统来说,学者可以尝试将个人的经验,表述为可供他人遵循的“轨则”。章学诚认为:后代的学术传承中,融合了各种形态的变化,可是它不会形成一致的规范。因为越早的年代,形态越简单,越到后来,加入的因素不断增加,便不易“一例言之”。但从“需求”上考量,学术的发展尽管日趋多元,仍须有一“有机的组合”;而这种“有机的组合”,皆是完成在“个人”身上。也就是,学术作为“共业”是集体性的,可是在每一个人身上,会因不同个体的“性情”,其所积累的“功力”以及所从事的“学问”不同,形成属于个人的学术样态。这种“有机性”的组合,展现出来,便近于形成一种带有“子学”意味的风格。我们后代的人,都可以依自己的性情,发展出属于自身的独特性,这种独特性,若也影响了他人,成为“效法”的对象,便会形塑“学术”的脉络。在章学诚看来,作为儒学发展的形态,“朱”“陆”流衍下的“浙西”与“浙东”,两条路都可以走,都会走出成绩来。

第五项,章学诚综论史书之体,重视的是《尚书》之教。

戴先生指出,民国学界认为章学诚的《书教》篇,其实是提倡一种类近于西方“论史”的“依事分叙”。其实不然。章学诚讨论的,是中国史学中的“记史”之体,非西方史学中的“论史”形式。就史体而言,“纪事本末”之于中国史学成“体”,本初只是从“编年体”中,将事情的首尾抄录出来,所以并不是一受重视的史体;多半只是承担一种“辅助”的功能。主张史书应重点地凸显一代政治与社会发展的特点,从而在叙记上有所取舍,以求能局部的从最重要的部分,将观察到的“史迹”,剪裁“记注”以成一事之“始末”,作为未来“施政”的参考。其实是章学诚一创新的构想。戴先生认为,他的老师钱穆先生,影响极大的就是他所撰写的《国史大纲》。这部书从“著作意向”来说虽亦受有章学诚的影响,然而钱先生所倡导的“新体”,主要的功能仍在使涉足历史的人先有一大纲式的掌握,并未将之发展成为能兼“记注”与“撰述”为一之体,故与章学诚的主张仍有距离。

▴

钱穆先生晚年在素书楼讲学

钱穆先生身左之人即戴景贤老师

第六项,章学诚辨析学术流衍,有一罕见的长处,即是常能越过“形貌”上的差异,梳理出其间真实的脉络。

这中间,章学诚讲得异常精彩的部分,就是《文史通义》中的《诗教》篇。在篇中,他超出了著作、篇章的表相,指出其间“精神相通,脉络相续”之处;即所谓“知战国多出于《诗》教,而后可与论六艺之文;可与论六艺之文,而后可与离文而见道;可与离文而见道,而后可与奉道而折诸家之文也”云云之说。其所论述,不唯识见精卓,且能给予后人极大的启示。

最后,第七项,戴先生指出,章学诚的“学术起源观”,其所依据,究实而论,是他的“文明史观”;这种观点,有其精卓之处,亦有其不足。

章学诚的核心见解是:我们虽有相近的人性,但并非在每个人身上都能充分地展现出人性的可能。这一观点与理学家颇为不同。理学家的立场是:我们应从人的性情之变中,去发现能辨别“善”“恶”的善根,以及“恶念”“习气”之所由起,因而义理工夫必须“着意向内”。然而理学家常有一偏向,就是“工夫”都集中于“内圣”,“外王”云云多是援引儒学中本有、现成的主张;将二者接合。儒学中的“经史之学”,来自两汉以下的积累,乃是本有的,并不由理学家发展出来。理学家在“经世之业”方面,每因论点过于主观,导致对于“事理”的分析失之迂阔,辨而未透。章学诚论宋以下学术,在衡论“朱陆异同”时,虽对“理学”的核心问题知之未深,但他从“儒学”的整体看,注意到“文化面”的影响,仍是一极为重要的观察。

当然,近代以来关于“理学”,中国学界也发现:确实存在某些不能单用传统观点予以论述的部分,即:理学作为“哲学”的特质。这一诠释角度的出现,肇始于民国时期胡适写作《中国古代哲学史》,接着有冯友兰“接着讲”的主张,于是开创了“中国哲学”与“中国哲学史”的研究。而这便与章学诚排斥“空言”的观点迥然不同。因为“儒学”确实存在重要的理论内涵,应依“哲学”的需求予以辨析,不能全以某种特殊的“儒学观点”理解。若从“哲学”的角度审视,道家也好,佛家也好,它们与儒家的互涉,产生彼此间的影响,对于我们掌握中国哲学、哲学史都非常的重要。所以未来的中国哲学,如果它还有生命,就该如冯友兰所主张,应“接着讲”,而不是“照着讲”;更不能对儒家的“哲学面”弃而不论。从这一点上讲,我们民国以来的学界已将相关的部分切割出来,从而使所谓“中国哲学”云云,规范成为一种“专业化”的研究。

▴

胡适题赠内藤湖南的《章实斋先生年谱》

现藏于关西大学内藤文库

至于历史,戴先生认为,所有的研究,最终都应汇总到整个“文明史”的诠释。也就是“中国”这一概念,最核心的意涵应是由“文明史”来定义,而不是单纯由“民族”或“国家政体”的延续来定义。从这一点上讲,“文明”的演进,有它既合乎人性,却又不是“必然”的发展走向。其形成“演化”的机制,就是章学诚所提出的所谓“众人之不知其然而然”。可是在这种“不知其然而然”的历程中,既有杰出的创造者,或圣或贤,见出形势下之“不得不然”,则理论上,在不同时代、不同的状况下,都可能出现能发挥出巨大影响力的个人;而这些来自个人的创造力表现,又会影响后来的人。否则就不会有章学诚所指称的“集大成”与“立教”。我们对于“人性”的体会与认知,不能只限于我们单一个体的有限经验,而是应观察“社会”的整体;而社会的存在,就是“历史延续”的结果。只是从现实面来说,“人类的共同社会”,只是一个概念,人类社会存在差异,并不分享历史,从而也就形成了不同的文明脉络。

卡尔•雅思贝尔斯曾提出所谓“轴心时期”的说法,并在人类历史中举出四位“典范性人物”。在他建构的历史诠释中,并不存在单一的“普世价值”,也不仅止有单一的文明中心。而是认为:文明历史中存在若干不同的、可延续的“价值系统”,这些价值系统长期为人们所信仰。他这番说法是极有见地的。不过,当我们论叙任何伟大文明的时候,就它的主脉而言,仍必须先认识到它特有的价值理念。在早期“文明历史”的诠释中,最开始,都是建构一种“文明中心论”。我们实际上是个别地去理解不同文明的脉络,然后再将之会集到我们所探索的“世界史”概念之中。中国人在极早的年代所提出的“天下”观,便是一不同于“国”的概念,在“国”之上。而这一概念,在历史上起了不少变化。最开始的“天下”一词,其所指的“普天之下”,实际是一“文明世界”;它具体的意涵,就是“诸夏”“诸华”。而在其后的历史长河中,“天下”一词可以指“大一统之国”治下的“社会”。到了近代,它则随“世界”观念的扩散,包容进不同的种族、国家与文化体。今天中国人讲的“人类命运共同体”,其实就是一扩大后的“天下”概念。中国人并不认为哪一个国家有权支配人类社会的全体。依儒家的理念说,无论是哪一个国家,都应先把自己的国家治理好,都应从自己本身的条件,去照顾好自己的人民。对于所谓“人类命运共同体”而言,应有的是“相互尊重”“彼此互利”,协力建构一足以达成“整体和谐”的国际秩序。我们即使一时达成不了,也应有这种期待。

▴

清周鲲《升平万国图》

现藏于台北故宫博物院

除了以上所说,我们若进一步探究,章学诚将“学术起源”追溯到“文明”之缔造,也能反映清代某种“思想发展”的脉络。也就是:当学界舍弃了从哲学家的“理性”角度,去寻求所谓“形而上”的价值的时候,便可能将目光转向“社会”。这一点,也有些类似西方十八世纪的启蒙时期;而这也是章学诚所处的时代,他是1801年去世的。由此,可以看出一种“世界史的趋向”。戴先生认为,中国事实上从元末进入明初,重新构筑一庞大的“中国治理体系”,这时中国就进入了“世界史”意义的“早期近代”(Early Modern)。也在这一“社会发展”的推进下,到了明末清初,产生了类如王船山的“动态主义哲学”,以及方以智的“三教论”。再到后来,清朝中叶,则出现了章学诚具有“演化”意义的“文明史观”。整体发展,具有一种“思想”上由“中古”迈向“早期近代”的趋势。对于清初以来的文化氛围而言,精神面转向“俗世”,确实能缓解、填补因明清易代所带来的价值失落,以及因主观意识里对“形而上学”的排斥所造成“儒学精神”的失焦(即缺少了在“义理学”方面的专注)。至于乾隆时期,则因处在治世,学者心中并无现实的忧虑感,所以每样学问都可以从容切割,都能为个别的学术领域设立规范。但是这种“专门化”的发展,却使得“儒学”的概念、儒学的整体性,慢慢地被解构了。所以等到外在的“客观需求”变得严峻的时候,急切之间需要一颠覆性的改造,便会产生像清中晚“今文经学”这样具有极大冲击力的学术运动。到了康有为,不断朝向“激进”的方向发展,于是就有了中国应“大变”“速变”“全变”的说法。

在戴先生看来,起自清末的连续性发展,虽有其巨大的变动性,但长时段来看,也有它的合理性。就像十九世纪的俄罗斯,“社会改良主义”终究是解决不了问题,从而导致“社会革命论”的确立。只是任何颠覆性的改变都会是阶段性的。在阶段性的巨变之后,趋于稳定,社会还是会回到自身文明的“历史脉络”之中;因为社会发展的文化积蕴,都离不开历史的反省与认知。章学诚的“文明史观”,其内涵正是具有一种特殊的视野,可供后人参考。而在他的观念里,“学术”才是中国社会维系“文明”于不坠的关键。不过“学术”是项共业,我们须要在“学术史”的认知中不断反省,不断从其中寻求可以突破“时代思想困局”的契机。若借《易传》的话来说,章学诚认为:凡是能以“规矩”从事的,都只是“方以智”;若真要能变化出神奇之用,须有“圆而神”的智慧。而这一境地的达到,则需要特别杰出的学者,在关键的时间节点有所突破。

讨论环节

演讲结束以后,戴先生对于听众的问题进行了解答。

▴

戴景贤老师在讲座中

第一项问题:章学诚《原学》篇论及应以“观象”与“效法”作为提升智慧的方法,希望戴先生能针对这一观点予以进一步的阐释。

戴先生回答指出:章学诚《易教》篇提出“效法”“成象”,这与他对于《周易》的理解有关。篇中他有些说法比较具体,是依《周易》的卦象而为申论;至于他的诠释,涉及到“理论”的部分,就不限于此。他所指的“成象”,既包括我们官能经验中所可以观察到的“现实变化”,也包括我们主观心理所呈现的“意识样态”。这些可感知、可诠释的现象,以及属于主观的意想,如果没有我们的认识力、理解力,便无从说它是“成象”;当然也就无从“效法”。所以从这一点上讲,“个体”与“群体”结融而产生的“社会演化”,有其客观性,并不是因我们有主观性的参与,就会随意志、期待而改变。他看到了人类社会构成、发展中,所必有的“机制”问题。在他的分析中,一切成为可被思考、可被讨论的物事,本质上皆不能离开观察者主观的认知能力;无论是外在的“物象”,或人心所营构出的“心象”。但是以社会发展而言,在种种看似交错、纷杂的现象中,如果涉及的是“人文”的演进,则必然存在一稳定的因素,就是“众人之不知其然而然”。也就是:任何时代的变动,其实并不是所有的形势都会延续下去。我们若将时间的轴线拉长,便能看出其中延续的脉络,因而我们可以条理出其“所以然”。

▴

行书周易系辞本义手稿卷

纸本 纵25.3cm 横151cm

现藏于故宫博物院

我们若明白了这一点,便会知道:若抽离了历史发展的实践经验,抽离了可比较的历史现象的时候,我们形塑的一些纯粹理念,甚至我们在很长时间里视之为“客观”的价值,便失去了它真实的依托。而这些看似“真实”的理念或价值,亦有它形成的机制;是属于建立在历史诠释观点上的“人心营构之象”。脱离了众人的“不知其然而然”,这种缺乏长期验证基础的“意识形态”价值观,最终也会是“变化”中的一时现象;久了以后就会改变。倘使依“《易》理”来说明,就是:卦爻的变化,虽可以卦中的“爻变”来诠释,但它所以能理解,是因造成“变化”的原理,其中蕴涵着“性”与“德”的稳定性。更哲学地讲,就是它存在某一种“目的因”。只是这种“目的因”,是一种不完整的“目的因”,它并不决定一切的变化,而是在变化中维持一种稳定的平衡。而且这种平衡,在更长的时段,也会以非常复杂的方式,去呈显它作为“整体”的一种价值趋向;并在交错的作用中,达成“互补性的和谐”。

约括地讲,就是天地一切的变化,无论如何,皆不会改变“本然之常”。只是这种“变中之常”,并不会以“常的形式”呈现。中国人讲的“天人之际”,其实就是这个意思。对于社会而言,产生变动性的是“人”,然而在人事的变动里,它仍然有一种稳定,那就是“天”。《周易》依“表现形式”的构成而言,它是一种“卦爻系统”的循环。然而它所蕴涵的,是“事象之理”“事中之理”,而非历史的循环。只有当人具有“君子之德”而占的时候,才会在那一刻,借“心”的感应启发人的智慧,让君子能“恒守其德”而知“时”“位”条件下的变通。这个道理极深刻,也可运用于极广的领域,然而多数论者推论到历史,便显得牵强;因为缺乏“哲学向度”与“历史向度”的连结。章学诚的这种论述,基本上,便是以“经、史会通”的角度,尝试将《易》学的原理,运用于“文明史”的诠释;这是具有贡献的。这使得建构“历史诠释”的脉络时,多了一重“哲学”向度。类似的结合,更为深至的,是清初的王船山。他的观点,除了表现于所著的《读通鉴论》之外,另一部便是他的《周易外传》。

▴

近现代张大千《山水图页》

纸本 册页 水墨 41x31 厘米

《周易》的思维与其卦爻系统的运用,与中国哲学思想的产生,有很深的关系。戴先生认为孔子、老子的学说,本质上并非同源;二人的思想,在哲学性思维的框架上,皆受有周初以来“《易》占文化”中所蕴含之“天人观”的影响。在周初以迄春秋中晚的几百年历史中,周朝人的“文治”,其实发展出了一种既不离开宗教,又超越宗教的“理性”;这种“前哲学”的理性,才是中国哲学的“内在起源”。因为我们叙述哲学史,总要论到尚未产生“哲学突破”前的思想环境。正如讲希腊哲学,也是如此。我们总会去思考:希腊哲学初起时的思想条件是什么?所以从这一方面论,戴先生觉得《周易》还是重要的。他认为在后代,阐释“《易》理”最深的有两人,一是王船山,一是方以智;二人皆在清初。

第二项问题:希望戴先生能对章学诚的“文明史观”多做一些解释。

戴先生回答指出:章学诚的文明史观,其实也还是一种中国式的“性命的文明史观”。也就是:社会发展,除了外在因素,不能没有内在因素。人作为“伦理的人”,从一个人到几个人,到一群人,到一个社群,必须一路发展、延续,才会慢慢呈现出“人性变化”的可能。在过程中,并没有哪个时期的变化,能让我们确认“人性就是如此”。所以,所谓“成象”与“效法”,是一动态的、持续的过程。圣人只是在某个时间点上,知其“不得不然”。在这时间点之前,圣人只能透过“历史遗留的史迹”来判断。如果“因”“革”可知,虽百世可知。圣人是在某一个时间点进行分析的时候,才论及人的“可知”与“不可知”。须有了杰出的人,在某个“文明时刻”,见出“众人之不知其然而然”,于是透过对于“人性”与“历史”的解说,产生一种“教言”。所以追究而论,“道”虽是“所以然”,我们永远无法知晓“道”终究为何?我们实际上都是透过“可能性”的探测去理解。若拿理学家的话来概括,就是由“用”推“体”。但是依照章学诚的说法,“用”也无法推“体”;因为“用”持续在变,这中间存在“不可逆”的形势。所以他结合《原道》《原学》两篇之所论,最终形塑了他的“学术流变观”。

▴

章学诚《校雠通义》卷一

王船山与他不同。船山的观点是:历史虽有“可知”亦有“不可知”,可是这中间的“变易”之理,我们透过一种“性理之学”的探讨,是可以有更高层次的掌握。章学诚则没有这一层的论述。所以我们如果认为,从章学诚的“学术观”就可以认识到“中国学术”的全部,就能够解答“中国学术史”的全部,也非如此。它只代表章学诚个人的意见而已。不过,从二人的比较来看,王船山与章学诚都注意到了“社会”。同样,与章学诚同时的戴震,也注意到了社会的现实面。所以戴震主张,不能只从“菁英”的角度去理解社会。他所谓“通情遂欲”,不是专只就个人的“情”“欲”论,而是要从“全社会”的角度去观察人性、人情,乃至人之共同想望。相较来说,戴震的观点,是一种“社会史观”,不是一种“文明史观”;他的视野属于“空间”的扩大,但是并无“历史时间”的轴线。

第三项问题:章学诚一直没有完成《春秋教》,想请教戴先生,如果从学说体系来看,他对于这篇的预想,该是一个什么样的定位?与他揭示的史学义例,会是什么关系?

戴先生回答指出,他认为章学诚的文章刚出来的时候,因为中间没有《春秋教》,所以相关的批评肯定会是立即的。因为依据传统儒学的观点,孔子“修《春秋》”这件事是非常重要的,但是章学诚只是简单地说“王者迹息而《诗》亡,见《春秋》之用;《周官》法废而《书》亡,见《春秋》之体”,并明指司马迁只是“绍法《春秋》”。这当然会引起争议。所以他会有动机补写一篇《春秋教》。但是因为他建立诠释的基础,皆在周公的“治法”,所以也不太可能自己颠覆前面整体的论述。换句话说,这中间既有“例”的问题,也有“法”的问题。依章学诚的意思,周公之治有“成法”,而《春秋》必然有“例”。然而我们如将《春秋》之“例”结合到周公之“法”,且要深刻论之,就会引生问题。虽然在章学诚的时代,学界尚未普遍质疑《周官》一书的真实性,但若论学术,过于强调《周官》所展示的整套治法,便会大幅度地贬低孔子的地位;所以章学诚说“周公集大成,孔子不得列于一成”。在这种推论下,孔子的“立教”只是去帮周公演绎。依同样的逻辑引申,就必须说明《春秋》之“例”成为“治法”之一环,起于何时?所谓“例”,背后的整体设计为何?凡此种种,皆不易论述。必须《春秋》之“例”,即蕴涵于周公之“法”中,才能证成他整体的说法。如果在周公的时代并没有完备之“法”,周初虽累积了夏、商制度“因革损益”的结果而有所创制,但在理念上、设计结构上,并没有真达到如他所言“周官三百六十”“六卿有联事之义”那么周详,他的假设便动摇了。这时,周公的价值虽然仍在,就不能够说是“集大成”。

▴

春秋经传集解手稿

现藏于法国国家博物馆

接下来的问题还有,孔子为什么作《春秋》?历来的说法,是因为周的文明发生了危机,于是孔子把原来鲁国依照“例”而记的鲁史,有所笔、削,集而为孔门传本的《春秋》。如果这样讲,孔子之书虽没有离开史料,但为什么要裁节历史来讲?就成为了探讨的要点。于是,相关的研究,便必然集中到孔子作《春秋》之“义”。这才发生了后来经学家企图从不同的角度,去诠释孔子书中之“例”与“义”。戴先生认为,后人诠释得最好的,其实是《史记》。因学者所指为孔子修《春秋》之义、例,虽非无可论,也无法全知。承学者延续孔子重视“历史”之意,开拓史体,才是善学孔子。于是有了“百三十篇”之书。但《史记》里的体例,都被章学诚矮化了。他认为《尚书》流而为《春秋》,而后有司马迁之书。在这方面,章学诚的说法,大概率会产生两种质疑:一是史学家的质疑,一是经学家的质疑。经学家认为原本鲁国的史记并非“经”,须经孔子删削才成其为“经”。所以“经学”的本意不是还原历史,不是去寻求周公的“治法”,而是企图讲明孔子对于“当代历史”的批评,并揭示他对于“未来世界”的理想;这些都存在于孔子主观的思维之中。经学家在立场上,必然无法接受章学诚所谓“六经皆史”的论述。

当然,面对经学家的质疑,戴先生认为,我们可以在章学诚与传统经学家的对峙之外,另提出一种可能,即是:孔子之作《春秋》,或许是在提示我们,应发达一种“整理历史文献”“观察历史变化”的方法。我们若把《春秋》与《诗》《书》结合起来看,《诗》《书》原本之制作,亦只有体例,未有成书,并不存在“未删《诗》《书》”之全本,有的只是传本。所以到了伏生的年代,就会有《秦誓》的增添,来体现秦的统一。就《六经》言,《诗》《书》《春秋》,其原本皆是先有体例,其后才因孔门以下儒家教学之需,从而产生传本。至于《六经》中的“礼”“乐”,照章学诚同时代的袁枚的说法,也只是与“礼”“乐”相关的文献,并非两部“成书”。至于《周易》,则是源自经学家所云“文王居羑里演八卦而为六十四”,并在其后形成卦爻辞的作为,将原本属于“卜筮”文化中的治术工具,转换成为具有哲学意涵的载体,丰富了夏、商以来的天命观。综合来看,《诗》、《书》、礼、乐、《易》、《春秋》这六项所以聚合成学,是因它们皆与周代辉煌的“文治”相关,可以作为阐明孔子所言“周鉴于二代,郁郁乎文哉,吾从周”之义的研究基础。

▴

南宋《孔子见荣启期图》

现藏于波士顿美术馆

以上属于经学家所可能产生的质疑。至于章学诚必然将遭受史学家的批评,主要在于所谓“史体”问题。主要的驳义,会来自史家依据刘知几《史通》对于“史书”之体的分疏。这一方面引起的争议,会较之经学家的质疑更大,且更持久。

以上经学家、史学家这两类潜在的批评,都需要回应;而章学诚恐怕都回应不了。因为他所建立的说法是一个整体,不能更动。所以他有没有回应,戴景贤老师觉得并不重要。即使回应了,也不会令质疑者满意。其实他的说法,到了龚自珍时,就有了一些变化。龚自珍的《尊史》之论,就是强调“史官”作为“个人”的意义,而不仅只有周公的“治法”重要。“史官”熟悉历史的盛衰,他自身就可能产生对于“时代困局”的反省与忧虑。当然,龚自珍对于问题的设定,并不真在讲古史,他的意图,其实是想劝说清朝的统治者,不要轻忽他们这些具有“中国通史意识”的读书人。他们的历史观,确实是超越清代,但他们作为“才士”的重要,正如同“殷遗民”一般。周之成就“文治”的辉煌,正是因周人看重殷之“多士”。所以就学术的实质意义来说,不能只有朝廷所尊崇的儒学,而无他们这批具有“当代危机意识”而深通历史的学者。龚自珍这一思路,到后来便变衍出晚清“今文家”的种种说法。

▴

清龚自珍《行书七言诗落花飞燕图》

纸本 册页 设色 40x28 厘米

第四项问题:戴先生讲到章学诚批评王应麟,其实反映了他不确实掌握“朱子学”,那么该怎样理解王应麟作为一种“朱子学”的学术定位?

关于这个问题,我们应回头检视《宋元学案》。基本上,朱子在他的年代,不会有“朱子学”的问题,因为朱子坐在那儿,他说明一切;于是依他所言,“格物致知”成为了学问工夫最终的核心。而在朱子死后,他最信赖的学生,可以大体承袭他的,也不过就是黄榦。此后遵朱子之学的,虽都在做“格物”的工夫,但都是分着做。在他们自觉的意识中,都会觉得自己今日格一物,明日格一物,并没有忘掉“性理”的整体。然而,“修身自持”外,“工夫”都是花在“学问”上。所以后代人回看他们,往往会只注意到这些学者的具体工作,而忽略了他们学术方面的“宗主”。

朱子生前,经过“禁伪学”的事件,因此朱子的学生们,非常担忧朱子的学术会因此淹没不彰。所以到了后来,由南宋末年以迄元代,承此学脉的儒者都极力提倡朱子学。元代开始“尊朱”,也与他们的推动有关。以整部《宋元学案》所梳理的脉络来看,象山的影响其实屈指可数,朱子则是很大。但后人很难只从“面貌”上去鉴定何者为“朱子学”,必须从学脉上去了解。我们阅读《宋元学案》,编者除了说明论主的师承、经历,以及著作,常会在他的文集、语录,或时人的评价中,择出几句话,加以强调。这几句话,若拿来与他具体的工作结合,我们就可以判断他是否属于“朱子学”这一脉络。

比较明显的是黄震,因他处处有意识地将观点回溯到朱子。可是王应麟不是如此,所以他的学问不容易懂。后来影响顾炎武极大的,是王应麟,不是黄震。然而顾炎武作为“清学开宗”,并不是因为《日知录》与《天下郡国利病书》,如我们所看重,而是《音学五书》。《音学五书》讨论“音变”,是有科学原理作为依据的,所以就给了当时学界一个非常大的启示。这如同欧洲十九世纪之有“历史语言学”。《音学五书》影响非常深远,许多“考证”的观念,都受到这部书的启示;可是大家并不了解顾炎武学术的整体。章学诚解释“清学”的时候,说“浙西之学”尚的是“博雅”,来源是顾炎武;他同意“顾炎武为清学开宗”的观点。然而循此脉络去检视的时候,我们会发觉,所谓“浙西之学”,每门学问都是分开处理的。戴震就是一个例子。因此我们能不能将清学中观察到的“浙西”“浙东”,简单追溯到“朱陆异同”,仍然会是个问题。如果章学诚能读到《宋元学案》的成稿,对于这中间所产生的变化、差异,或许就会有更深入的理解。我们今天所以能细论,很重要的原因,就是有了《宋元学案》与《宋元学案补遗》作为依据,从这里再去延伸。

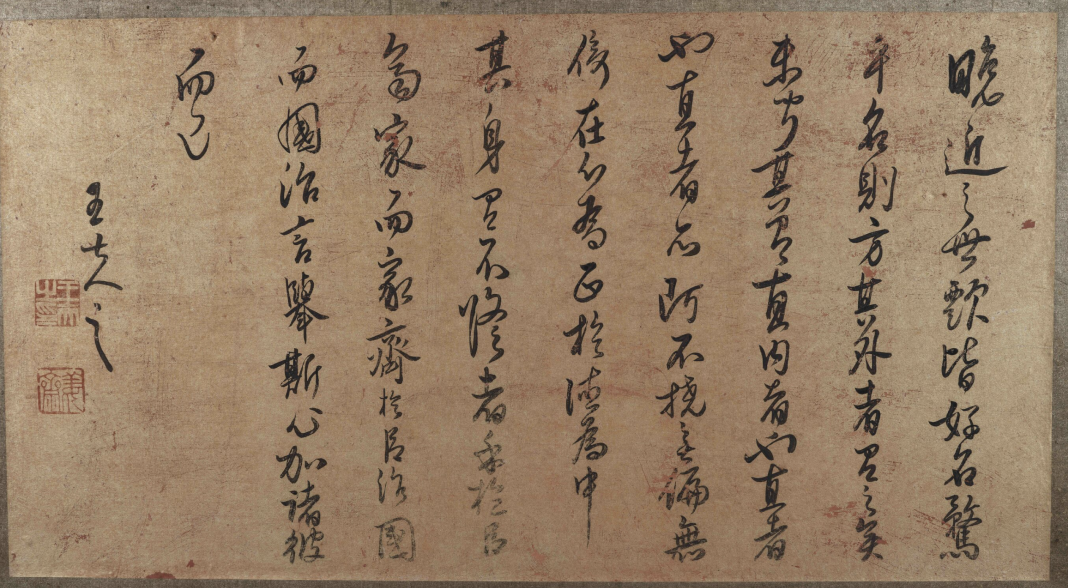

▴

南宋朱熹《朱熹尺牍册》

纸本 册页 墨书 33.3x47.8 厘米

现藏于台北故宫博物院

戴景贤老师所以判断章学诚不真懂朱子,是因他对于“朱陆异同”的说明,只是“儒学的”,而非“哲学的”。就朱子而言,他所谓“格物”的“物”字,要结合“事”字来讲。也就是说,“物”虽是依你的“认知对象”论,但是当你的心从“认知”里与它联系起来的时候,这便称为“事”。“理”与“事”可以无碍,不是“心”与“物”可以无碍;这两者不同。朱子的观点,溯源来说,是受到佛教华严宗“三种观门”中“理事无碍观门”的启发;所以这就给了朱子“格物”之说,一个在智慧的程度上,证到“豁然贯通”的可能。所谓“豁然贯通”,不是什么都知道,而是当你的智慧能达到某种高度,你遇到前所未遇的事情,接触到没有处理过的问题,你能立即直觉地做出判断;而这项判断八九不离十。如果你还是不能知,并进而认识到人所以受到限制的原因;这种“知之为知之,不知为不知”,便不碍其为“知”。所谓“豁然贯通”,是这个意思;有其儒学的背景。不是说今天研究物理学,明天研究天文学,后天弄明白植物学。如果真要细论,章学诚除了没有完全理解朱子,对于阳明,事实上也懂得不够透彻。因为到了清代,当儒学不再往“形而上学”方向发展的时候,“性命之学”就落入一种“自然主义”;它的论述,基本上都是建立在常识的、社会的、历史的观念之上。所以从这一点分析,与近代西方启蒙运动以后的发展趋向,虽大不同,也非没有相近之处。

大体上来说,儒学在清初虽还有一些理学流衍,但慢慢都沉寂了。章学诚的主张,也是一种自然主义,他说“道渐形渐著”,但没有给出充分的理由,只说:道是所以然,圣人是知其不得不然,众人是不知其然而然,圣人学于众人。在哲学上没有给出论述,而将之视为可以依常识判断,就成了“自然主义”。而他也不是“历史主义”,因主张历史主义,就会确认历史的必然性;他也不如此说。

相较来说,主流之外,清初尚有另一些重要的发展脉络,牵涉到“形而上学”的突破,特别是戴景贤老师书中提到的王船山与方以智。但是他们的学问当时没人能懂,也没有人接续。戴老师下一讲讲王船山时,会将他拿来与王阳明作对比。他们同样都面对着朱子所遗留下来的“认识论”问题,但他们选择了两条截然不同的路径。王阳明站到了朱子的对立面,也就是“心”不从“气”上讲,主张“心体即道体”。这属于哲学中所谓“绝对的唯心论”。至于王船山,戴老师与学界一般的看法不同,不将他与张横渠归为一路。而是主张王船山所建构的“形而上学”系统,其实是朱子理论的一种改进版;其核心之义,是将朱子所诠释于“理体”的“静态性”观点,改说成“道体的动态性”,“理”的概念层次因此往下调降。然而“理”的概念,一旦失去了形而上学的支撑,不再以“理体”诠释“道体”,“理”这一概念应如何去安置便成了问题。因为“理”这一概念如果无法安置,“知识”就没有了对象。所以在这里,戴先生进一步比较了王船山与章学诚,认为他们也有一项共通点,就是都从“势”上讲“理”。也就是一切变化的过程,都会在条件的组合下,形成一定时空中“不可扭转的形势”,于是“理”就在“势”之中呈显出来。“理”在这一层意义上,为人所认知,即可将之视为乃变化中展现的“规律性”。只不过,因为道体的“变动性”本质,所以依整体而观,天地之成化,是“天日命”而“性日成”。

▴

《论学句》

笺纸 镜心 墨书 24x44 厘米

钤印:王夫之印、姜斋

戴先生认为,这种“理势”观,与科学观点也是不相抵触的。因为在这一说法中,“理”并不如莱布尼茨所设想是“预储的”。莱布尼茨想象的“形式”之为“可能”,是预储于“本体”之内,在发展中,这种“预储的可能性”就被实现了。德日进的《人的现象》,多少与这种想法也接近。德日进的意思是,上帝创造人,不是如同神话中所描述,而是在演化的过程中,在某一形势的推动下,原本预储的“形式”,就在“复构”的组织中展现出来。以上这两种论点,都还是保留着“理”这个概念的“先在性”。而王船山与章学诚所阐释的“道”与“理”的关系,则显然不是如此。不过王船山的主张,是一种“dynamism”,章学诚则没有类似的论述;他并没有去深论所谓“道体”的本质是什么。可是他说的“不得不然”,他说的“必然”,依理论言,即是“理”的安置之处。“圣人见其不得不然”,是依特定状况而说,“不得不然”就是“理”。而众人之“不知其然而然”,在特定的时间点上,也是“理”的展现;是形势中的“理”。在两人的说法中,“理的先在性”都是被他们各自主张的“演化观”所消弭。只是王船山与章学诚之间,仍存在着一立说上的差异,就是“理是不是有其形上根源”的问题。

在章学诚的论述中,是看不出“理有形上根源”的预设的。他所主张的,是一种“自然的演化观”。但是王船山不是如此。他说“天日命,性日成”,这中间仍须有“道体”的设置,故谓之“天”。换句话说,“形式的原理”虽不是作为宇宙演化的动因,但在“气化”的过程中,当“本有条件”与“后起条件”相结合的时候,“理”作为“形式之因”就会自然呈现。从这一点讲,它在预设上,依然是有“形上学”意义的理论依据。如果我们借佛教之说来譬喻,就是在“生成法”中,“净”“染”虽和合,“染业”本身不能产生演化。就“净”而言,它本身则是超越的。必须在“净”与“染”和合的条件下,“净”的种子才会产生具有“导引性”的作用。对比来说,儒家则认为“道”之体,可以在最终的趋势中展现“趋向性”,但是由于“偶然因素”的存在,使得“性”“气”并非时时一致,“性”“气”之和合展现为“神化之用”,仍须有“形而上”一层之“道体”以为之主。但是由于船山不主张“道体”即“理体”,故以“通理”展现道体之发用,由于“感前之体”“感后之体”条件变动不居,因而就“物”之成为“物”而论,乃是“天日命”而“性日成”。在他这种新创的说法中,虽仍维持了儒家所主张的“道体”概念,以之作为“性命论”的基础,但“道体”在其诠释中,本身即是一“动态”之体。他的整体说法,在形态上,有了某种理论上的推进。

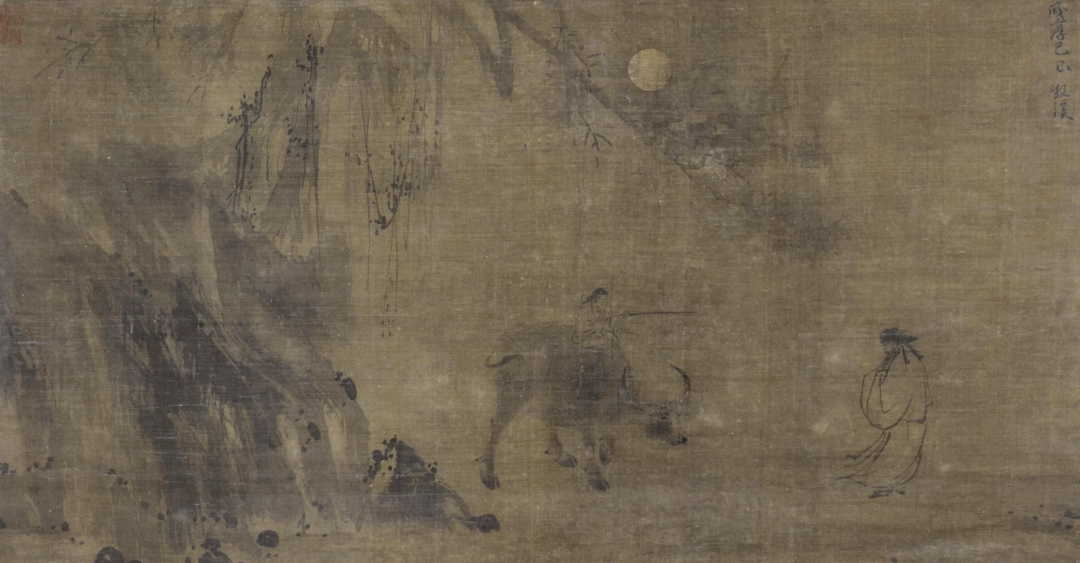

▴

南宋牧溪《月下问道图》

绢本 立轴 水墨 44.1x83.5 厘米

戴先生总结的意思是:以王船山为例,即使我们由“静态”的形而上学主张,转变成一种“变动的历史演化观”,依然可以有“形而上学”的讨论;并不就取消了形而上学。当然论者可以选择回避,像怀特海的“历程哲学”就是回避了形而上学。怀特海认为形而上学的问题不能认真讨论,哲学家一旦选择了立场,就会陷入哲学的困境。在上论的比较中,王船山选择了对“朱子哲学”的改造,而章学诚则是不加以深论。因为章学诚认为:宇宙变化中有一些原理性的根源,我们是无法确知的;但这不妨碍“人文之道”的发展。在他看来,如果一定要探究这些无法厘清的问题,则儒学最终还是会回到“理学时代”的纠葛中去。所以从这一点上看,章学诚之成就其特殊的观点,仍然有属于他同时代的学术印记。

戴先生的讲座引发了听众们的思考,也产生了许多有益的讨论与互动,本场讲座在热烈的气氛中圆满结束。