2024年5月10日下午,文研讲座第331期讲座由美国芝加哥大学Howard L. Willett讲席荣休教授Philippe Desan主讲,讲座题名“叙述之地:文艺复兴时期的休闲场所”(Locus Narrandi: the Place of Leisure in the Renaissance),主持人为北京大学中文系助理教授高冀,与谈人为北京大学外国语学院法语系教授董强、英语系助理教授姜清远。

讲座开始之前,高老师首先向大家介绍了Desan教授的研究领域与学术成就,随后Desan教授进入正题。讲座第一部分为背景介绍,涉及文艺复兴时期法国与欧洲思想界的“历史观念”。Desan教授首先以蒙田《随笔集》中的《论忏悔》一章为例,认为蒙田的写作方式依赖于对自身的想象,预示着历史的终结和作为历史的主体(subject)的开始。蒙田的写作方式不同于当时所采用的历史体裁,他掌控自己的时间,让历史时间让位于瞬时的时间概念。这种关注当下的写作方式不仅标志着散文形式的发明,同时也标志着一种历史观的消亡,即人们不再将历史视作一种道德力量,也不再从过去的故事当中汲取经验,一种以资产阶级(bourgeoisie)为主体的历史观逐渐浮出水面。在蒙田看来,真理并非一成不变而是随着时间的推移起伏不定,不断被重述,不断适应着当下的自我。蒙田将自己想象成像塔西佗一样的历史学家,以他为榜样在著作中不断展示“个人的习俗和倾向”。他对所谓重大的历史事件毫无兴趣,关注私人历史(private history),着眼于个人如何更好地生活,将历史视为个人生活的详细日记(day-to-day diary of a particular life)。

▲

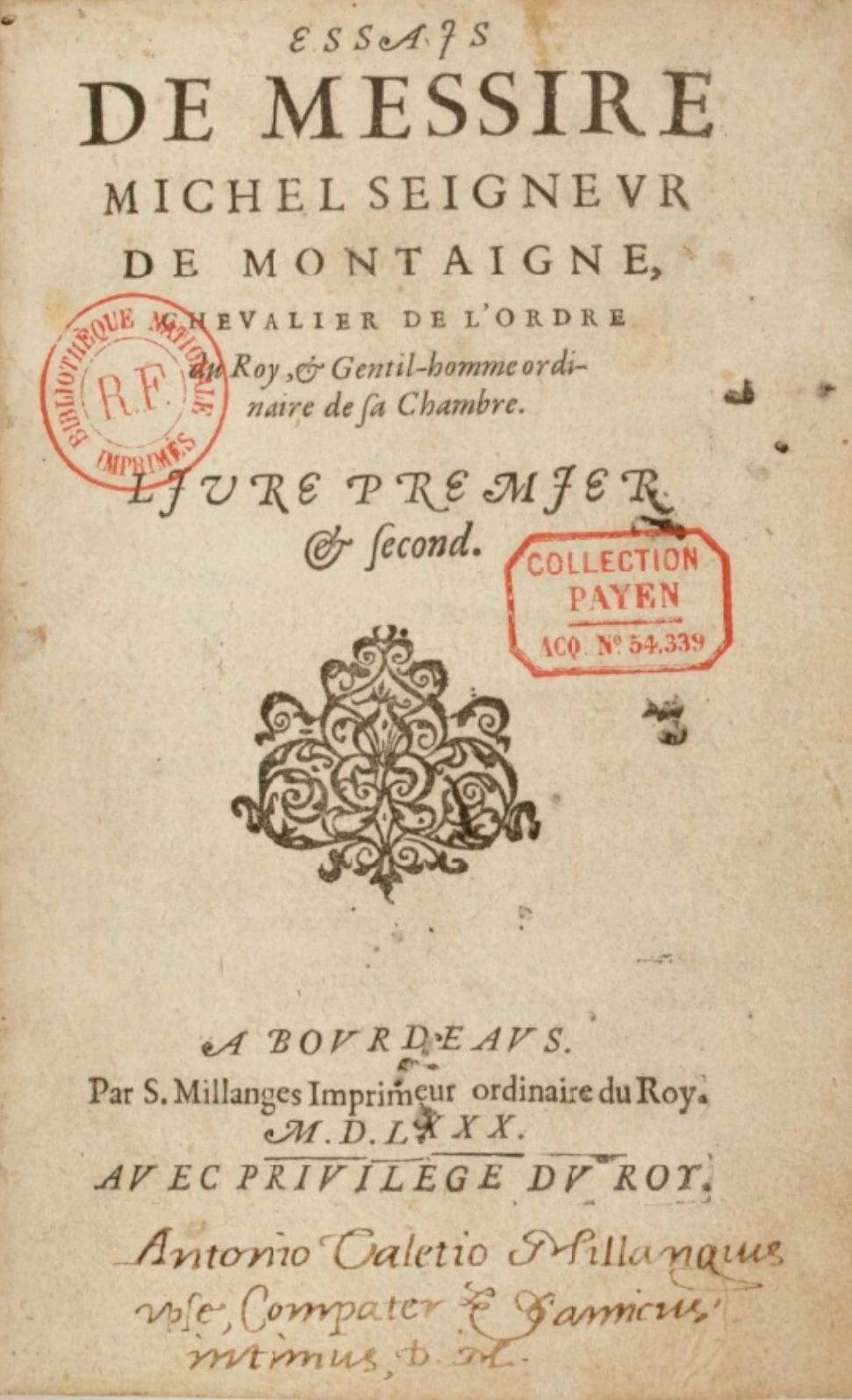

蒙田《随笔》初版扉页

法国国家图书馆藏

Desan教授随后谈及马克思的经典著作《德意志意识形态》,说明意识形态与历史之间的关联。马克思和恩格斯认为,意识形态没有历史,其否认自身的历史,将自身置身于历史之上并置身于所有时间性之外。资产阶级的意识形态尤其如此,其将自由作为核心,提出了一种新的自由模式,试图让人摆脱历史的束缚,实现思想上的独立。Desan教授进一步联系了让·保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)对现代人自由的定义:“自由不是可以去做想做的,而是可以去想能做的。”立足于自由意志的历史观成为主流。历史不再是完全客观的事件,它成为“被叙述的”(narrated)或者是“人的讲述”(human telling),变成为特定世界观服务的意识形态工具。Desan教授进一步指出,在蒙田之前,文艺复兴的知识分子崇拜古典作品和古典时代的哲人,但随着人文主义危机的爆发、新大陆的发现,科学和宗教陷入不稳定当中,各种新的历史模式不断出现。十六世纪末的宗教冲突断绝了神学话语下的“共同史”“普遍史”式的历史学,历史逐渐成为片面真实所服务的对象。

蒙田所理解的历史具有以下六点特征:

1)历史被简化为寓言;

2)历史是一种特殊的话语,是一种反映历史学家坚定立场的“叙事”;

3)蒙田无意验证所报道故事的真实性;

4)蒙田感兴趣的是“可能”,这似乎在与客观历史的可能性保持距离;

5)真理是根据从事件中获得的政治或意识形态利益来定义的;

6)历史需要夸张的叙事来使其“难以忘怀”。

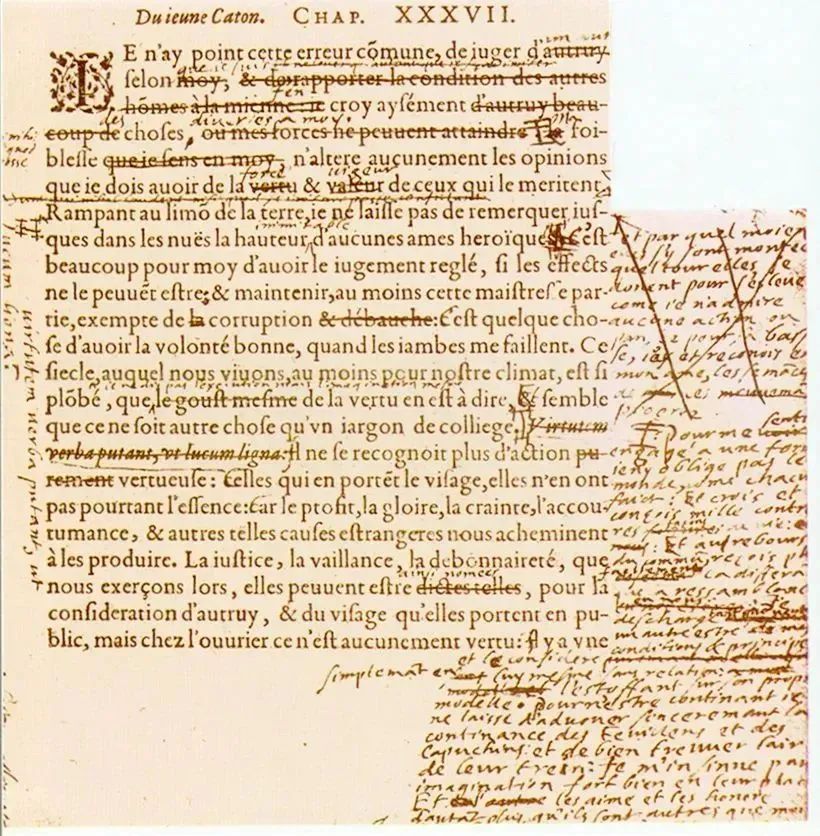

▴

蒙田《随笔集》手稿

历史服务于历史学家的主观性,政治学中的马基雅维利模式被挪用到历史写作当中。从这个角度来说,蒙田以及当时的历史学家拉波普利尼耶(La Popelinière)都认为,真理并非固定不变,而是读者或者对话人对“接受的叙述”。历史不只是档案或文献,还包含寓言和主观性。在这个意义上,蒙田创造了一个自我的历史空间,以“主观性”为主线,成为自我历史的“历史学家”。Desan教授进而提出一个重要问题:蒙田是他那个时代的历史学家吗?从传统意义上讲,蒙田不是,但如果从资产阶级意识形态的历史,即一个中心主体的突出地位来讲,蒙田是一个历史学家。他以个人的历史、判断和情绪,书写了一种新的自由主义历史,以牺牲传统历史力量为代价来维护自己的主体性。

小结第一部分,Desan教授认为,在文艺复兴晚期,个人获得了对自身历史的控制权,从而管理了他所控制的时代。

讲座的第二部分涉及文艺复兴时期的空间概念。文艺复兴时期的空间可以分为物理空间以及精神空间,前者倾向于向外扩展,后者倾向于向内折叠;前者适用于归纳法的科学研究方式,通过对环境的直接观察来理解世界,后者适用于直觉法,认为观察到的物理空间因为受到感官的欺骗性太强而不被考虑在内。雅各布·布克哈特(Jacob Burckhardt)在《意大利文艺复兴时期的文化》一书中认为,文艺复兴与个人的发现紧密联系在一起,个人主义正是在这一时期成为西方文明的基石。Desan教授则提出了一个改良版观点:个人不是被发现,而是发现自身;这种发现就发生在一个会逐渐变成精神空间的物理空间里。这种空间转换也与文艺复兴时期的公共空间与私人空间之间的区别有关。公共空间(国家、议会、市场等)由政治和意识形态模式演变而来,而私人空间通常属于少数几个人,他们被精挑细选出来,共享这一空间,这也就是“隐私”(privacy)的诞生。无论是个人主义还是隐私都需要一种新的空间概念。资产阶级意识开始发挥作用,它将空间分解为无限的私人财产(物质和精神),每个人都有权拥有自己的空间并可以合法地保护它。这种私人空间不仅出现在文艺复兴时期的房屋建造方式上(物质层面),也发生在宗教战争之后不同教派选择上(精神层面)。身体占据着一个明确的空间,有自己的独立主张,与身体相关的书写和空间成为文艺复兴时期文学最重要的关注点之一。身体在不同情节中与不同的地点相关联,通过身体所占据的空间,我们能够确定故事中其余人物的位置并理解他们。

▴

蒙田时代的巴黎塞纳河畔

文艺复兴时期也是“普遍性”(the universal)经历危机的时期。拉丁语的普遍性逐渐受到方言的挑战,语言本身也与需要明确区分边界的特定文化空间联系在一起,划定空间,区分他者与自我,并在自我领域内反省,这成为一种常态。这种反省往往立足于一个特定的空间,为了理解自身所处的世界,也为了理解自身所处世界与其他世界的联系,地理层面以及语言学、政治学和人类学层面的“绘图”(mapping)成为一项重要的智识活动。面对语言体、科学体、政治体和社会体的不断分裂和相互吞并,个人的身体在某种程度上也遵循着同样的扩张和分裂规则。这种扩张和分裂产生了一种新的空间定义:私人空间将自己与公共空间割裂开来,产生某种以个人为中心的自主性。在文艺复兴时期,书写成为表达个人在特定空间中存在感的重要方式。它将文字固定在一个明确的空间中,可以是一个简单的房间、书房、塔楼,甚至是一片草地,而这个空间将成为写作当中不可或缺的一部分。

Desan教授接下来以各种文艺复兴时期的文学书写说明特定空间与文本之间的联系。教授首先以彼特拉克致劳拉的十四行诗,来说明只有在诗人自我隔绝于公共空间,并在一个新的私人空间中找到自己之后,他才能成为一个真正的诗人,然后成为一个作家。彼特拉克的居所是一个港湾,它给予作者一种安全感与防御性,使其能够理解自我,从而开始写作。教授接下来以克里斯蒂娜·德·皮赞(Christine de Pizan)的文字,继续说明在私人场所中的孤独和自我反思问题。Desan教授指出,这一私人空间的构建不仅给予作者一种熟悉感,还是可重复的,作家不断回到这个空间并在这个空间中编排自身的故事。这让文艺复兴时期的文学摆脱了中世纪时期的“探险模式”,转向某种“静态叙事”。“静态叙事”看重私人空间,而私人空间反过来又创造了叙事地点的可能性。薄伽丘(Boccaccio)的《十日谈》(Il Decamerone)在这一点上最为明显。在第二天和第三天的序言和正文当中,不同的叙述者在讲述各自的故事之前,都需要寻找一个确定的空间。玛格丽特·德·纳瓦拉(Marguerite de Navarre)的《七日谈》(L'Heptaméron)模仿并承接了《十日谈》的观念,进一步强调了讲述故事的必要场所这一理念。在这一著作当中,“草地”(meadow)充当了这一必要场所。人们在草地上讲述各自的故事,在远离尘世的公众世界之外,讲述者回归自然状态,为自己创造了一个没有边界的私人空间。草地的空间在物理上是开放的,但在精神上始终是有限的、临时的。当叙事消失,这个空间也就不复存在了。

▴

【意大利】桑德罗·波提切利《松树林中的宴会》

描绘《十日谈》第5天第8个故事

Desan教授随后将蒙田纳入到讲座的主题当中,他指出在某些情况下,叙事空间可以在叙事行为中继续存在,甚至成为所讲述故事的一个组成部分。叙事空间并不仅仅是负责传达特定信息的媒介,而是成为了信息本身。对蒙田来说,塔楼和书房的位置对写作行为至关重要,他不仅可以在塔楼上俯视自己的庭院,还可以在书房内掌控自己的图书世界,调度自己的知识储备。在文艺复兴时期,最受欢迎的书房是圆形的,写字桌位于书房中央。这种类似于达芬奇的《维特鲁威人》的结构,是对宏观世界的完美隐喻,也象征着一种新的写作与智识的向心模式。这种向心模式在文艺复兴时期逐渐取代离心模式,知识分子不再通过漫游来获取知识,而是变成一个私人空间内的个人沉思或智识活动,思考、哲学和冥想变成了一种“休息活动”(activités au repos)。笛卡尔正是这一过程的绝佳代表,他自述在德国时因为寒冬而滞留在一个用小炉子取暖的房间里,在此期间他得以心无旁骛,远离干扰与公众,从头开始构建整个哲学体系。

▴

德桑教授在讲座中

Desan教授在讲座最后总结了自己的观点,他认为,场所本身并不具有权力,它们是被赋予权力的。对国家和政府来说,其首要任务都是阻止权力的流通,固化权力并将其限制在少数特定的地方内。而为了赋予一个场所以权力,要么借助意识形态,要么借助强权镇压。对当时的国家来说,前者往往更为有效和稳定。在Desan教授看来,真正的权力是让陌生人进入一个空间,并接受这个地方属于某个主体。对文艺复兴时期的作家来说,让自己的场所被他人所接受,也是一种权力的象征。这种权力自然是意识形态和权利策略的产物,无论是国王还是作家,他们为一个场所赋予了权力,而这个场所本身并不具有权力。

讨论环节

会议结束后,高冀老师首先对讲座内容进行了简要总结,随后姜清远老师针对空间与文学的关系展开了更多的叙述。姜老师认为,与中世纪俗世景色的横向维度与俗世到天堂的纵向维度相比,文艺复兴时期的文学发展出了内省的新维度。从文艺复兴时期开始,人类的内部心灵开始得到更多的展示。《尤利西斯》就说明了这种连续的发展与变化。尤其是第十七章,不仅展示了个人的房间,还展示了内心世界以及某种宇宙学隐喻。此外,姜老师还提及了一些特定空间的“公共性”与“私人性”的交织;以维吉尼亚·伍尔夫(Virginia woolf)为例,说明空间与权力的关联,最后还向大家说明了塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett)的思想与汽车之间的隐秘关联。

▴

讲座后的合影

之后董强老师发言。董老师首先感谢了Desan教授赠给北京大学图书馆的两千五百册书籍,随后从2009年首届傅雷翻译出版奖颁给马振骋译《蒙田随笔全集》谈起,强调了经典翻译在文化交流中的重要地位。董老师也谈到,透视是文学与艺术的重要主题,透视的不同反映出了空间的更多维度和细节,甚至是完全不同的空间呈现,空间关系在中国传统山水画当中也有所体现。此外,董老师认为,文艺复兴时期,空间逐渐展示出更大的重要性,而在二十世纪初,时间问题再次成为学界讨论的中心,并请教Desan教授的看法。

▴

【意大利】米歇尔·马里斯基《文艺复兴时期的庭院》

瑞典国立博物馆藏

Desan教授从蒙田的书房入手,分析一个特定空间对于后世记忆锚点的不断塑造。随后,听众与Desan教授还就中世纪艺术与文艺复兴艺术之间的区别、私人空间的不同种类、公私空间与乌托邦文学、私人空间与当下等问题展开了热烈的交流。最后,Desan教授向参与讲座的师生表达感谢,讲座在热烈愉快的氛围中结束。