2024年5月6日下午,“北大文研讲座”第329期在北京大学静园二院208会议室举行。由美国芝加哥大学Howard L. Willett讲席荣休教授Philippe Desan主讲,讲座题名“文艺复兴的普通知识:以蒙田为例”(Ordinary knowledge in the Renaissance: The Case of Montaigne),主持人为北京大学比较文学与比较文化研究所教授张沛。

讲座开始之前,张沛教授简单介绍了Desan教授的研究领域和主要学术成果。随后,Desan教授开宗明义,首先指出蒙田可能是近代西方传统中第一位声称拥有普通知识的作家。尽管蒙田接受了良好的拉丁文教育,但是他钟爱法语,崇尚常识。他坚持使用简单、透明的语言传递知识,关注“农民的知识”,将普通语言视作共同科学的基础。因此,蒙田赞扬鞋匠、农民等下层民众的知识,将其等同于哲学家的知识。这种观念同样体现在蒙田的《随笔集》当中。

Desan教授将《随笔集》的文笔比作一座迷宫,读者迷失于蒙田本人所汲取的各种知识当中。这种写作模式也使得蒙田关注着他的读者们,蒙田的书也被中产阶级,尤其是大多拥有私人书房的新兴资产阶级所关注。Desan教授进一步指出,这种“大众化”(popularization)所代表的正是“一种试图使知识适应新的读者(被视为非专家)的写作类型”。蒙田摒斥“行话”式的学术用语,嘲讽自命清高的专家,反对用肆意混杂的词语堆砌起来的“骗局”,用天真自然的语言,将古典时代的著作(比如普鲁塔克和塞内加)重新加工,打造出来一部通用语言的书籍,一部“反书”(anti-book)。因此,蒙田声称,自己的语言将“扭曲”现实的专家学者与他的“善意”之书区分开来,以这种语言所写成的书,自然也就是一种普通的自然性的表达,不掺杂任何“黑话”或者“科学”的姿态。

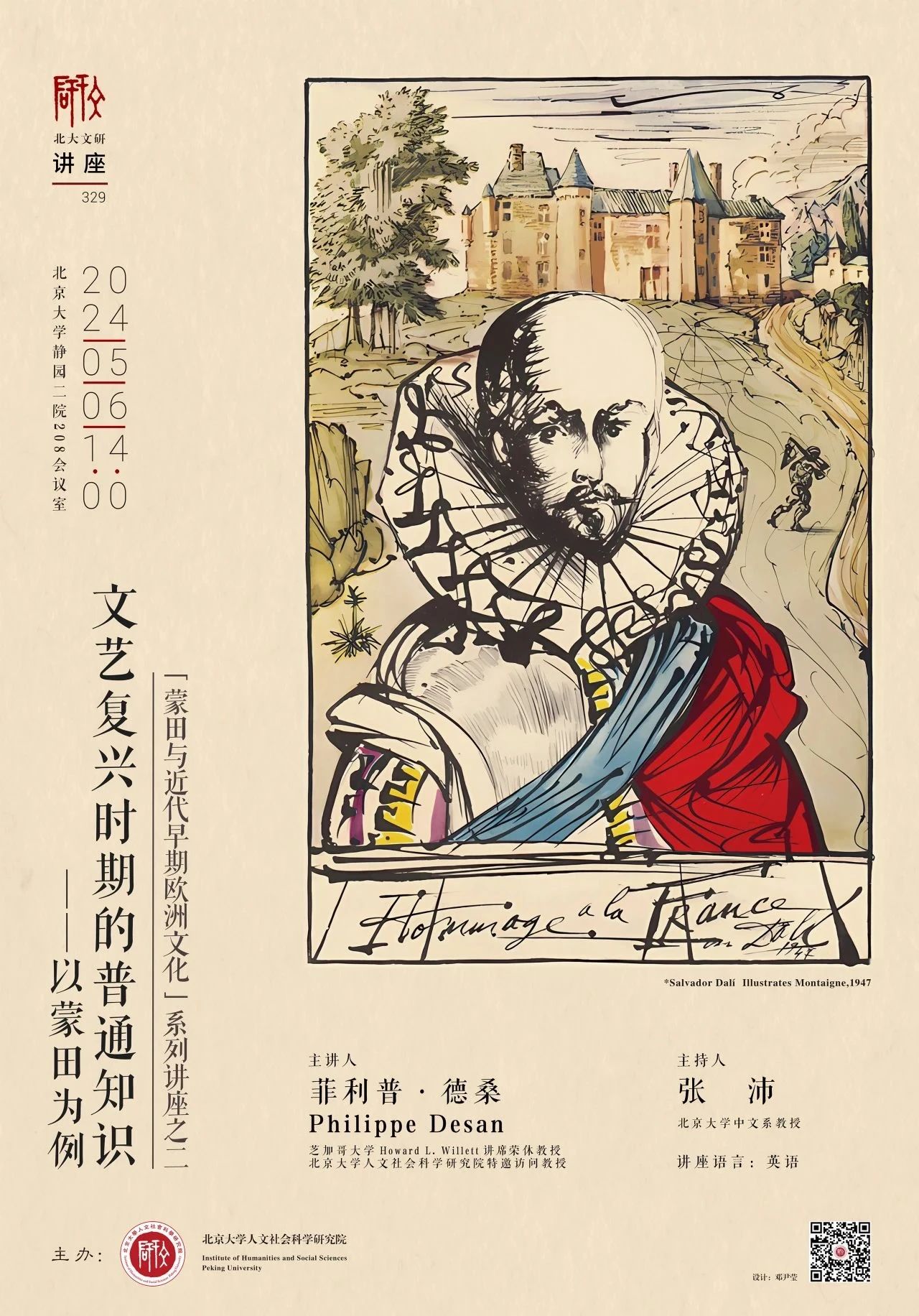

▴

蒙田(Michel de Montaigne,1533-1592)

Desan教授进而说明蒙田的语言风格。蒙田酷爱单刀直入的叙述手法,拒绝任何绕弯子式的讨论和论争。这种语言风格源于蒙田的个人经历。蒙田曾担任波尔多(Bordeaux)市长,听取双方诉讼是他工作的日常,因此他学会了将复杂的法律术语简化成简单的普通语言的能力。他认为,语言有时会成为一种娱乐形式,尤其是在法语书面语中甚至会发展成为一种“歧义学”(amphibology),因此他重视自己文字的呈现,花费大量时间阅读自己的文本,并对每一个词句甚至标点符号都十分重视。他努力再现自己类似演讲般流畅的语言风格,将普通语言视为普通知识的隐含与等同。他不断利用各种主观性的副词,诸如“也许”“某种程度上”“有些”“据说”“我想”等等,来缓和自己命题的绝对性,将主观性引入到自己的文字中。他也不断回到农民的知识模式当中,叙述农民对于疾病和科学的理解,不加歧视地与读者交流,也就和笛卡尔在《方法论》当中对常识的论断产生了联系。蒙田拒绝给出任何确定性的结论,依照“分享”的逻辑,对任何事物发表自己的看法。在这个意义上,Desan认为,蒙田与萨特笔下知识分子(intellectual)的定义产生了联系,蒙田利用普通知识塑造了一个知识分子的形象,谈论自己所不知道的事物。Desan教授在此时提醒读者,尽管蒙田生活在一个人文主义与平等主义的时代,但他作为波尔多市市长的经历也让他直接接触到资产阶级不断勃发的意识形态,这种意识形态强调个人成功,很少关注共同利益,与人文主义价值观相去甚远。这让蒙田关注到人与人之间的差异性,进而以一个无所不谈的散文家,或者说萨特意义上的知识分子的姿态,借助自己独特的存在经验来传递知识。

▴

肉体人、道德人、知识分子(Physical Man, Moral Man, and Intellectual Man)

Jean-Baptiste Regnault, 1810-1815

随后,讲座进入到第二部分。Desan教授通过分析蒙田平易近人的语言风格与解构权威的个人化“普通知识”,提出蒙田打造了一种重新衡量一切的知识模式。这种知识模式与“天平”(拉丁语exagium)形象息息相关。天平不断衡量两侧的物品,在指针的不断摇晃中寻求短暂的平衡,蒙田也是如此。Desan教授随后进入到文艺复兴时期的文化背景当中。他指出,在文艺复兴晚期,硬币的面额与实际面值并不相等,硬币会不断被商人修改形状,不断改变着其真正的价值,因此衡量、称重,然后进行买卖、兑换的操作在当时的金融界比比皆是。蒙田笔下的事物犹如价值不断变化的硬币,蒙田则犹如一个商人,通过对事物的不断描述与判断,在“我”与“自我”当中不断检验着两者的价值。知识被不断推翻重建,认知工具也被不断使用并检验,天平的意象成为蒙田文本写作的绝佳隐喻。

Desan教授借助绘画进一步论述文艺复兴时期的经济与文化背景与蒙田写作的这一面向。他指出,在文艺复兴时期,金匠的天平与商人资产阶级有着密切的联系,并经常被描绘在绘画作品中。佛兰德画家昆廷·梅西斯(Quentin Metsys)的名画《放贷人和他的妻子》(The Lender and his Wife)描绘了一位商人用便携式小天平称量金币的情景;马里努斯·凡·雷默斯韦尔(Marinus van Reymerswale)创作的《放债人和他的妻子》(The Money Changer and his Wife)同样也是如此。金币的价值不再由代表权威的“面额”所规定,而是在一次又一次的衡量中,展现着自己的价值。蒙田也是如此,他不接受事物表面“恒定”的价值,而是通过自己的判断,指向一个个恒定变化的认知。这种衡量的意象不仅在于蒙田的写作中,还在于蒙田在私人生活与公共生活的平衡中。作为一个调节者,蒙田对平衡的探寻让他成为一个知识分子,或者说让他发展出了让追随者成为知识分子的文学形式。

▴

马里努斯·凡·雷默斯韦尔《放债人和他的妻子》

蒙田喜欢彰显自己的“无知”,但这种无知并不是单纯的一无所知,而是对自己知识的有意限制,是一种“受过教育的无知”(an educated ignorance)。教授通过引用蒙田《随笔集》的原文,认为蒙田在《论自命不凡》(De la praesumption)里面所展现出来的“妄自菲薄”实际上是对“普通知识”的声明。蒙田强调自己的非专业性、非权威性、非说教性,表达并传递个人的知识。这种站在他人角度的交流,正是内战当中所必需的态度。语言在此时成为一个避难所,允许人们在行动之前讨论真理的真实性,甚至存在与否。真理是可以伪造的,知识是个人的,认知是偶然的,规则是游动的。对此,蒙田在“受过教育的无知”的基础上,用平庸和节制,赞扬着普通人和普通知识,而这正是天平的意义所在。

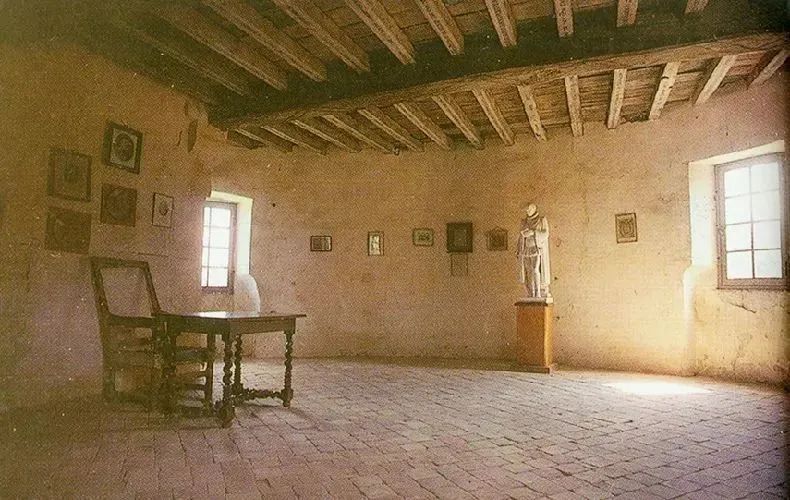

Desan教授在讲座的最后一部分,讲述了蒙田的书房。蒙田的书房是他知识的最终归宿,与他的写作者与哲人身份联系在一起。对蒙田来说,书房让人联想到一个“稳定、封闭的地方”,是一个时间机器,是宏观世界的完美隐喻(如同达芬奇的画作《维特鲁威人》)。一个人站在圆形书房的中心,控制着书房书架上的知识空间,借助自己的文字重新组织知识,让所有人可以借此联通。蒙田的书房位于一座塔楼的第三层,存放了他的一千多册书籍。可以说,书房集中了蒙田的知识,为了写作与思考,蒙田重新组织了图书的分类,在这个世界随意走动、翻阅,甚至做梦。在这个意义上,蒙田的书房与笛卡尔的“poêle”相联系,两者都是现代主体诞生的认识论空间,都将主观性视作获取知识的唯一途径。书房是一个必要的容器,一个记忆的场所,一个手边的仓库;是一个聚会场所,一个有利于交谈的公共空间。

▴

达利为蒙田散文绘画的插图,左图是蒙田肖像画

蒙田环视着他的书籍,这种“全景式凝视”(panoptic gaze)让他管理着自己的书籍,也为蒙田为自己的书房设计了一个地理图。然而,蒙田同样将自己的《随笔集》转换成了一个可移动的书房,在《随笔集》中,蒙田不断召唤着分属不同时代的作者,将他们引用、转化成为自己的文字。这一行为与蒙田本人的阅读实践类似。不同版本的《随笔集》如同对书房内书籍的新一轮阅读、对话与总结,不同时期的总结相互补充甚至相互矛盾,而这,正是蒙田不断阅读,或曰不断“衡量”的产物。

讨论环节

讲座结束之后,张沛教授总结了讲座的三个部分,随后提出了自己的问题。张沛教授认为,蒙田的知识似乎并非是普通的知识,它是高度个人化的、特殊的,甚至是特立独行的,而他自己终究并不能代表普通人,这种观念实际上是非常乌托邦式的,几乎可以说是一种虚构。我们是否有可能把它看作是对当时盛行的意识形态的秘密反抗或逃避?这种观念与圣巴托洛缪大屠杀有何关联?与笛卡尔等哲学家之间的联系又是怎样的呢?

▴

讲座现场

Desan教授认为,蒙田的知识来自于自己的亲身经历,并非来自某个人或某套体系的教导,因此,这种知识必须要面临不断衡量与不断重估,随后还要对这种知识进行整理,使其变得更加清晰和明确。笛卡尔与蒙田类似,两者并非试图提供一个确切的真理,而是都试图给出一种知识上的实践方法。在笛卡尔这里,通过这种方法之后形成的共识或常理就变成了理性的一部分,理性的相同自然就会导致真理的相同,科学也就成为可能。在蒙田看来,感官是认识的重要组成部分,因此在不同的短暂衡量的时刻,个人化的真理才会出现。蒙田并不相信恒久不变的真理,一切都与个人有关,在一次次的日常生活中不断被检验,想象力的重要性也就得到了重申,这与德意志的浪漫主义也建立了联系。

▴

蒙田书房内景

张沛教授的第二个问题是针对蒙田的书房。蒙田控制、支配着自己的书房,他在此随意地阅读,对话,那么如何解释他对于书房的这种全面控制与他作为现代性奠基人所具有的流动性和主观性之间的冲突呢?

Desan教授认为,这种张力正是对蒙田的接受的一个重要问题。蒙田所言的“无知”并非是完全的无知,他要求读者对他所谈论的事物保有比较基本的认知。正如蒙田的书籍在荷兰、瑞士等新教地区出版一样,这些地区的人们并不因为蒙田是一位天主教徒而排斥他的书籍,而是将蒙田作为一个讨论问题的对象,从而谈论一些双方虽具有分歧,但也有一定共同语言或“通俗知识”(vulgar knowledge)的话题。随后,听众也与Desan教授展开交流与互动,大家共同讨论了英语与法语之间的关系、帕斯卡尔与蒙田之间的关系、蒙田对基督教思想的看法、蒙田与古典文学、蒙田书房的真实样态等问题。最后,Philippe Desan教授向参与讲座的师生致意感谢,讲座在热烈愉快的氛围中结束。