2024年5月7日下午,“北大文研讲座”第330期、“发现文明:考古学的视野”系列讲座第三讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“陕北晚商聚落与社会——从李家崖到辛庄再到寨沟”。陕西省考古研究院院长、研究员种建荣主讲,北京大学中文系教授李零评议,北京大学考古文博学院副教授曹大志主持。北京大学历史系韩巍、北京大学考古文博学院宁超、张剑葳等老师也在讲座现场参与了讨论。

曹大志老师简要介绍了种建荣老师的个人经历和陕北地区的考古工作概况。种建荣老师是国内知名的商周考古专家,先后主持过周原、周公庙、刘家洼等重要遗址的发掘工作,也与北大考古系有着长期良好的合作关系。陕北地区黄土丘陵在生态上和地貌上都比较特殊,虽然历史时期环境较为贫瘠,但在先秦时期却发展出非常繁荣的社会,这在考古学上一直是令人感兴趣的现象。陕西省考古研究院长期在陕北地区开展考古工作,最近清涧寨沟遗址的重大发现,使我们对当地的中心聚落、大型墓葬有了很多新的认识。这些新发现和新认识,背后是长期田野工作的努力,可上溯至上世纪八十年代李家崖遗址和从2011年开始的辛庄遗址的工作。本次讲座将回顾这一地区考古探索的历程,介绍新的考古发现及其学术意义。

▴

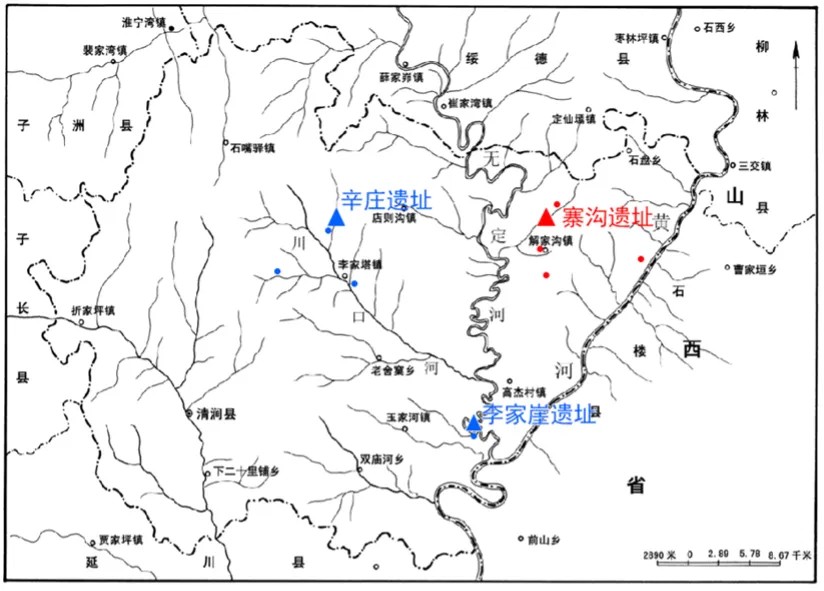

李家崖、辛庄、寨沟遗址的地理位置

一、研究背景

种建荣老师首先介绍了陕北高原的考古背景。陕北高原主要指陕西榆林、延安地区,位于黄土高原的中北部。这一地区多是峁梁相间、沟壑纵横的典型黄土丘陵,地势西北高东南低。气候属大陆性气候,降水较少,整体生态条件较差,不是古人理想的生息之地。因此,这一区域的古代文化呈现间歇性兴盛的迹象,最繁荣的时期大概在距今4800-3800年的龙山时代。第三次全国文物普查仅在榆林地区就发现龙山遗址3000余处,目前调查所知的石城聚落有520余座,包括石峁这样的超大型中心聚落。

进入二里头—二里岗时期,整个陕北地区人烟稀少,很少发现这一时期的文化遗存。但到了晚商时期,陕北高原再次呈现繁荣景象,考古学文化上表现为李家崖文化和西坬渠文化。以往在南流黄河两岸发现70多处铜器地点,出土500余件青铜器。其中在陕北高原有40多个地点,发现200余件青铜器,它们几乎全部在李家崖文化范围内。除此以外还有少量金饰品。但是这些器物多为生产活动中的偶然发现,考古背景不详,过去学者的研究也多集中于器物,对使用这些器物的人群、他们的聚落形态等都不甚了解。

二、李家崖遗址的发掘

与李家崖文化的确认

种建荣老师进一步介绍了李家崖文化的发现与研究概况。李家崖文化的命名基于李家崖城址的发现和发掘。李家崖遗址位于清涧县高杰村镇,距黄河4.5公里,在黄河的支流无定河的右岸,三面临河,峁顶平坦。1983—1991年陕西省考古研究院对此进行了长期发掘,发现了城址、灰坑、房址、夯土建筑、墓葬等,整个城址面积约6.7万平方米。

李家崖城址为石墙所包围,城墙走向不规则,而且与商代遗存有相悖之处 。种建荣老师认为这些石墙可能是龙山时期修建的,局部在晚商时期依然沿用——正如现在陕北地区常见的断崖的包边墙,有些可能垒的很早,一直沿用下来;遗址内也确实存在龙山文化遗存。李家崖遗址发现了许多房址,其中大型房子面积1000余平方米,西南向,周围有围墙,门道两侧似乎有门塾。庭院内不见生活设施,出土有石质雕像。这是当时陕北地区首次发现的夯土建筑,规模庞大,应该是一座礼仪性建筑。大型建筑周围发现有中型房子,门道宽50厘米,夯土墙厚50—60厘米,整体面积约40平方米。此外,还发现了一些小型房子。李家崖城址的墓葬也集中在梁峁上,形制窄长——这是陕北墓葬的典型特点。

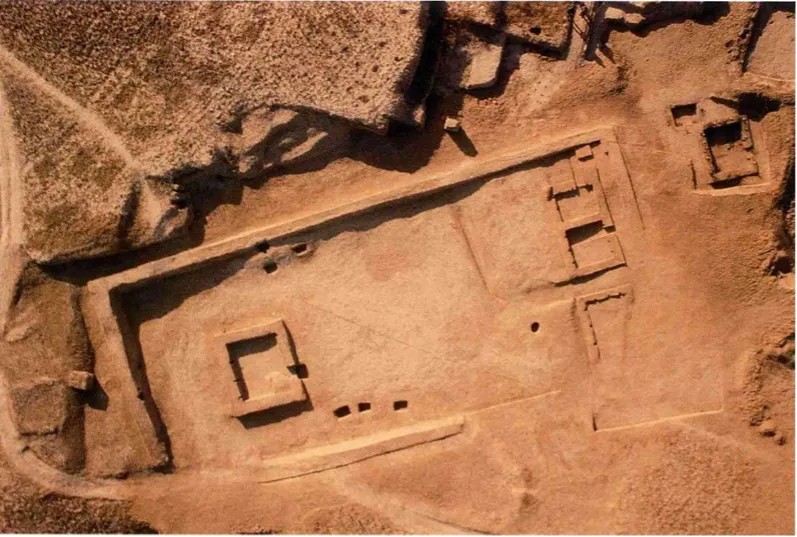

▴

李家崖遗址的大型夯土建筑

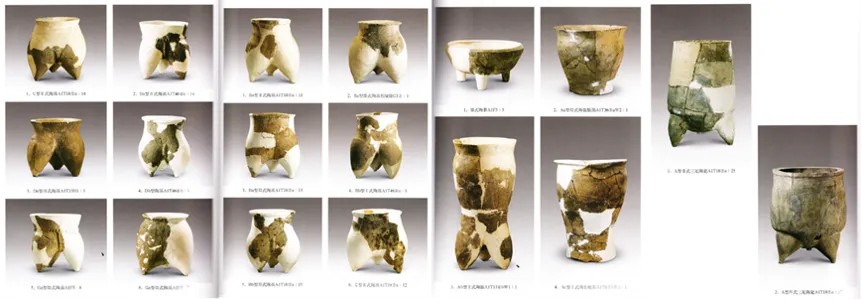

城址的灰坑中发现大量陶器,器类包括高弧领鬲、甗、矮领折肩罐、盆形簋、侈沿盆、粗柄豆、三足瓮、敛口钵、鼎、杯等,陶器特点与周边先周文化和商文化完全不同。高弧领鬲是李家崖文化的典型器类,与西坬渠的蛇纹鬲、殷墟的商式鬲明显有别,因此当时的发掘者吕智荣先生提出了“李家崖文化”的命名。李家崖文化的高弧领鬲和西安老牛坡、陕北寨峁梁龙山遗址的陶鬲有相似之处,甗、三足瓮、石雕像、卜骨等也与当地龙山晚期的同类遗存面貌相近,可能存在某种关联。遗址中还发现有碎陶范和炼渣,墓葬中也出土了一些青铜器。

▴

李家崖文化典型陶器

除李家崖遗址外,考古调查也发现了相同文化面貌的遗址,一系列工作确认了“李家崖文化”这一考古学文化及其大致的分布范围。关于李家崖文化的年代,过去看法不一致,现在一般认为是殷墟一期二组至西周初年,相当于公元前1300-前1050年。2004年,在山西省柳林高红也发现了李家崖文化遗址,有大型夯土建筑,墓葬中出土了小件铜器,被认为是李家崖文化的中心遗址。尽管李家崖文化得到了学术界的关注,但是由于缺少进一步的考古工作,相关研究仍然局限于李家崖文化遗址出土铜器及其铭文、李家崖文化在文献中对应的族群等问题。

三、辛庄遗址的发掘与晚商遗址的调查

2012—2017年,以被盗墓葬的抢救性发掘为契机,种建荣老师主持开展了清涧辛庄遗址的考古工作,参考周原地区的考古理念,结合区域调查,很快就发现了夯土遗迹。辛庄遗址位于清涧李家塔镇川口河次级支流流域,距黄河30公里。遗址核心区分布在两河交汇处的两座山峁上。按照过去的思路,这两座山峁会被认为是两个遗址。类比陕北地区现代村庄的民居散布在河流周边绵延数公里的现象,种建荣老师认为它们其实属于同一聚落。大型建筑和墓葬分布在面积较大的峁顶,北侧有壕沟,构成了一个相对封闭的单元。另一座峁顶有一座中型建筑。其他建筑和普通居址一般在山腰、山坡位置,在墓地旁的山腰发现了窑洞式建筑。大型建筑附近还发现了铸铜遗存。

较大的山峁山腰处有石墙包围,种建荣老师认为这些石墙可能也是龙山时期始建,晚商时期沿用。山峁顶部则用夯土包边,残高可达6米。峁顶中央是一座大型下沉式院落,总面积约4200平米。整个建筑修建在巨大的夯土台基之上,远观如同高台。院落四壁有夯土墙,墙宽约2米,墙体保存最高处约2.7米。门道开在东侧,有过门石;门道两边等距分布半壁柱(边长20厘米的方木),说明门道是有顶的;门道内铺设木地板,装饰比较考究。院落西部中间是主体建筑,南北残长约12米,东西残宽约4米。台基外侧一周有方板包边。台基上距东侧边缘约1米处南北等距分布3个圆形柱洞,直径约70厘米,埋深约60厘米,间距约3米,推测当为建筑檐柱。院落中部有一座圆坑,坑内出土的石板有榫卯结构,可能是为了包壁或铺底。这座圆坑可能是蓄水坑。门道右侧有一座小型的房址,使用了院落的东墙和北墙,室内面积约6平方米,地面有明显的火烧面和灶坑,可能是门塾。这座院落的主体建筑、蓄水坑与门道基本呈东西中轴对称,方向20度。建筑外围有回廊台基,南面残存两级,平行分布,水平相距10米,落差4米。东面仅发现一级,与南面上级廊垂直相连。东廊北段较宽,残长10.6米,夯土地面宽2.2米;南段较窄,残长11米,宽1.7米,有木地板、木质踢脚线。回廊内有壁柱,南廊廊内废弃堆积里发现有成束茅草痕迹与碳化的方木,推测回廊上有屋架,顶覆茅草。这座建筑位于最大的山峁顶部,少见生活器具,可能是一座礼仪性建筑。

▴

辛庄遗址大型下沉式院落

较小的山峁上发现一座中型建筑,同样为下沉式院落,面积约50平方米,四角及墙内有方形壁柱。建筑周边也有回廊,南侧开设通道。建筑内发现有大型石头,可能有仪式性的功用。

小型建筑分布在大型建筑北侧的山坡。其建筑方法是在山腰开挖一条通道,修治后夯筑大型夯土墙。夯土墙宽9米,残长30米,小型建筑将夯土墙作为后背墙,在南北两侧修建排房。种建荣老师认为,柳林高红的夯土台基可能就是这种排房。小型排房既有单间建筑,也有一堂多室的复杂建筑。这些小型建筑发现有生活设施和日用陶器,应该是生活居所。

该遗址出土的典型陶器跟李家崖文化完全一致。在大型建筑的南部发现了陶范,虽然总数很少,但是明显有使用痕迹。辛庄遗址的竖穴土圹墓葬也呈窄长形,南北向,无腰坑。遗址以外3.2公里处的高平原发现一座带墓道的大型墓葬,南北总长38.8米,深15.5米。口宽17.3米,墓室底长6.8米,宽2.8—3.8米,单棺长4米,宽1.5米。考虑到墓葬距离辛庄遗址比较远,而且墓中出土一件东周时期的铜带钩,周边也有许多东周遗存,因此发掘者认为这座墓葬是东周墓。种建荣老师认为,当时对于陕北聚落的认识相对薄弱,把一个聚落的范围限定在周边几个峁上,根据现在的认识,这座墓葬应该也属于辛庄遗址。

▴

高平原大墓

与此同时,曹大志老师在山西进行了详细调查,结合以往的发现,确认了南流黄河两岸的李家崖文化遗址点380多处,覆盖了以往铜器的分布点。但是这些遗址点到底应当划分为多少个聚落,当时还不清楚。

四、寨沟遗址的发现

与寨沟聚落的确认

2021年,陕西省考古研究院重启了陕北商代考古工作,发掘工作选在曾经出土过商代铜器的寨沟遗址。寨沟遗址位于清涧解家沟镇无定河支流,距黄河10公里。根据调查勘探,结合遗址点的聚散程度、功能要素的互补性,确认寨沟遗址核心区范围大致有300万平米,包括大型夯土建筑、铸铜作坊、一般居址点、大中小型墓地等,分布于大小不同的11座山峁或山坡上。其中,大型建筑所在山峁居于中心位置,一般居址点、作坊、小型墓地散布于周邻山峁,大中型墓地离大型建筑2、3公里,凸显出黄土丘陵地带大型遗址“多峁一体”的分布特征。

▴

寨沟遗址发掘区域鸟瞰

寨沟发现的大型建筑结构与辛庄遗址类似,位于两河相交的独立山峁上,四周夯土包边,夯墙高达16米以上,气势恢宏。墙面上发现有成排的纴木洞。峁顶平坦开阔,全部夯筑地基,总面积约2万平方米。大型建筑同样是一组由下沉式中心院落和四周回廊组成的“回”字形建筑群,建筑群合围区域面积6000平方米。中心院落长43米,宽18米,面积774平方米。北廊残长38米,宽6米;南回廊残长87米,宽8米。门道位于南部,两侧有壁柱,内部铺设木地板。大型建筑内出土了残石磬,还有有领璧、石钺、石刀、卜骨等。建筑内还发现有大型陶器如三足瓮,或许是粮食储藏用。

▴

寨沟遗址的夯土包边

▴

寨沟遗址大型建筑的南回廊(左)和门道(右)

大型建筑向东约300米的另一处山峁上发现了大量陶范,可辨识的器形有禁、觚、簋、觯、瓿、车马器等,应该是一处铸铜作坊。

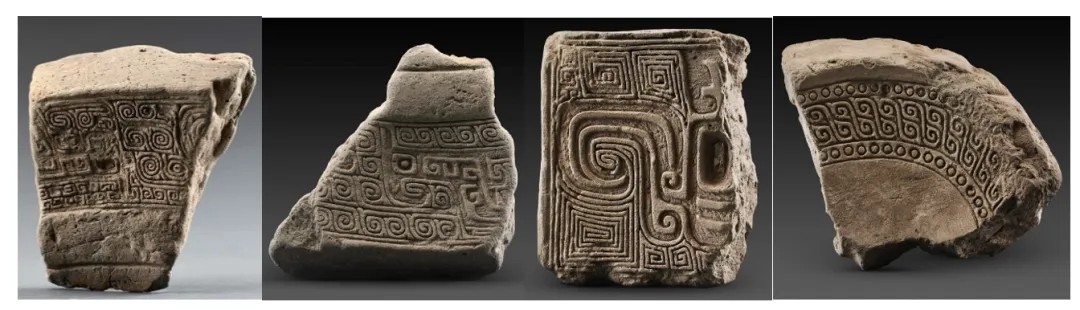

▴

寨沟遗址出土的部分陶范

在大型建筑3公里以外的山峁上发现一座甲字形商代大墓,墓向193°。南北总长39.4米,墓道宽约4.6米,深 12.2米。口宽处12.9米,底长8.2米,宽3-3.7米。东西两壁收分极大,留有不规则的生土台。木质葬具,椁室长4.1米、宽1.5米,椁室正上方有4辆殉车。

寨沟遗址还发现了竖穴土坑墓。大型墓开口呈不规则的长方形,长10-11米、宽7-9米,深7-11米;南壁近直,北壁收分极大,东西两壁留有不规则的生土台;墓底长4.6-5.6米,宽3.1-3.3米。中型墓口长4.7米、宽2.76米,深2.76米;四壁近直,略有收分;墓底长3.84米、宽2.36米。墓中出土云雷纹折肩陶罐,明确属于李家崖文化;云形金耳饰和铜环首刀与以往晋陕高原出土的器物一致;金泡以往只见于殷墟西北冈王陵中,而铜车马器、绿松石器、龟甲、骨柶等随葬品与殷墟器物如出一辙。

寨沟遗址目前的发现,展现了陕北商代大型聚落的大致样貌:不同功能的峁共同组成一个居址群,中央是一座大型的夯土建筑,周边分布着一些小型的居址、墓地和手工业生产点,再远一些是大型墓葬分布区。李家崖遗址可能也是如此。

▴

寨沟遗址甲字形大墓车马器出土状态

五、瓦窑沟墓地的发现发掘

及其与李家崖遗址的关系

2022年,带着以上认识,考古工作者重返李家崖遗址,在距离李家崖6公里的高杰村镇发现了南北两区9座带墓道大墓。

瓦窑沟M8总长64米、深19米,总土方6009立方米。墓道口宽4.4米,墓室口宽26.5米,墓道与墓室的分界不是很明确。墓壁收分极大,保留了许多收分的台阶。墓道殉马2匹。墓中殉车9辆,均位于棺椁之上,形制与殷墟的车基本一致,器具也是典型的殷墟风格车马器。

▴

瓦窑沟M8

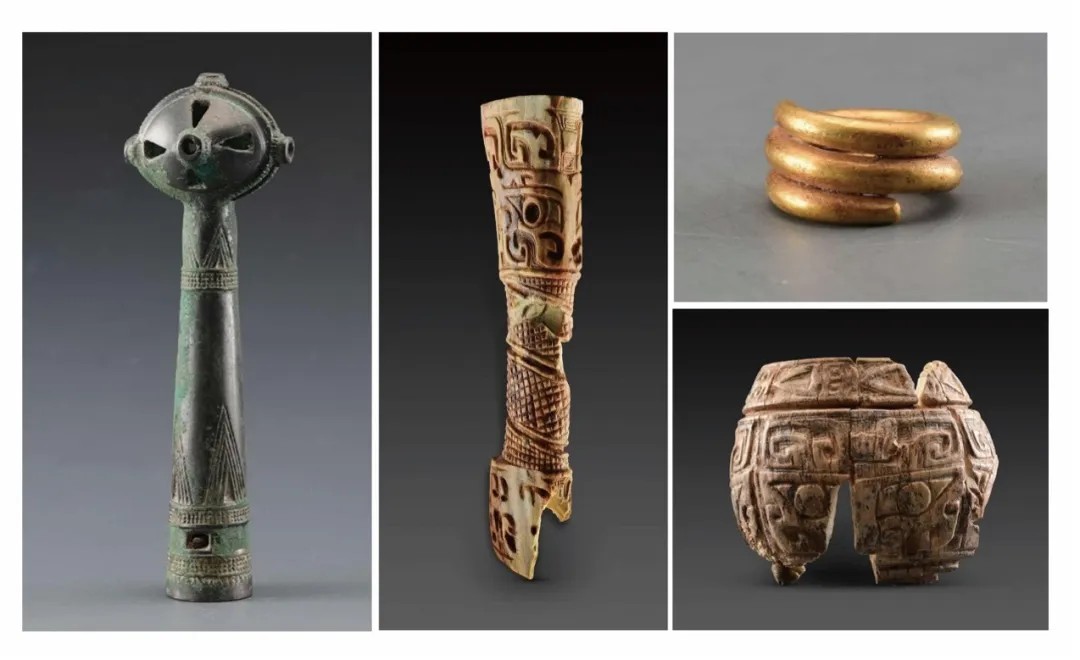

瓦窑沟M3总长60米、深17米,总土方5271立方米,墓道口宽7.7米,墓室口宽24米。墓道殉马4匹。墓中殉车12辆,其中一辆是双辕车,将中国双辕车的历史提前了1000年,可能是文献记载的大车或牛车。尽管目前发现的墓葬殉车的年代可能晚于殷墟,但是结合其他证据来看,陕北地区应该是马车传播到殷墟的中间节点。墓中还出土一件大型铜钺,体量超过了妇好墓的铜钺。墓葬中出土的弹簧式耳环,可能是商代最早的弹簧式耳环。墓葬中还发现有銮铃、铜泡、雕花骨器。

▴

瓦窑沟M3出土双辕车

▴

瓦窑沟M3出土部分随葬品

瓦窑沟墓葬的规模几乎与殷墟王陵相当,M3和M8的土方量超过了多数殷墟王陵,墓地的形态与西北冈王陵也有某些相似之处。瓦窑沟墓地距离李家崖约6公里,距离稍远,但李家崖、辛庄、寨沟三处遗址之间彼此相距20公里,每个聚落的控制范围可能达10公里半径,瓦窑沟墓地的主人很可能就是李家崖遗址人群。

六、结语

根据以上材料,种建荣老师将陕北晚商聚落的形态特点概括为:多中心,多峁一体。每个聚落之间相距20公里左右,控制范围约10公里。聚落内按照功能划分为多个聚落点,礼仪建筑位于中心,周边的山峁上分布有居住区、铸铜作坊、大型墓葬等。黄土丘陵的地貌和自然环境决定了每个聚落实际能够利用的土地十分有限。目前发现的380多处遗址点,或许可以划分为十多个聚落,彼此之间似乎没有统属关系,没有形成更高级别的政体。

种建荣老师又对陕北晚商社会的几个关键问题进行了讨论。

▴

种建荣老师在讲座现场

首先是大墓墓主的身份。以往有学者认为他们是商王朝派驻到陕北地区的人员,因为随葬了大量青铜器,其中有许多殷墟风格的器物。但是种建荣老师指出,大墓墓壁收分明显,有多个台面,与殷墟墓葬明显有别,出土器物很多也属于陕北本地风格,墓主应是当地土著人群。

其次是铸铜作坊的问题。从发掘来看,陕北地区每个中心聚落都有铸铜作坊,尽管它们往往小而分散。这说明当地确实有能力铸造铜器,以往发现的部分青铜器可能就是当地铸造的,安阳风格的器物则可能是向商人学习的结果。殷墟铸铜作坊中曾发现过下沉式院落,内部出土的器物也带有陕北风格,种建荣老师猜测它们的主人可能就是陕北人群。当然,也不排除安阳的工匠曾经到达过陕北地区。

此外,陶范和大型墓葬出土的马车、车马器、玉器、骨器、漆器、龟甲与殷墟上层物质文化高度相似,反映了黄土丘陵地区与商王朝之间密切的经济、文化交流,以及商王朝对周边地区社会发展的强烈影响。如果没有殷墟的影响,当地可能仍然停留在一个相对平等的社会,与商人的互动刺激了当地的社会变革。

最后是当地社会的生计。复杂的陶器群、使用并铸造铜器、营建各式建筑、大量石刀工具等,都反映出当地聚落定居程度很高。结合动植物考古的证据,种建荣老师认为当地人群属于营粗放农业的农民。

种建荣老师表示,陕北地区商代遗址的发掘对于整个商代社会的研究有重要启示作用,基于当地自然条件和地理单元进行考察的思路,可以为其他地区的考古工作提供新的方法和理念。借助详细的调查和发掘工作,廓清李家崖文化政体的面貌是下一步的课题。此外,陕北地区的商代社会还有许多问题仍待研究,比如人群族属、李家崖文化的来源和去向、马车的使用情境、政体模型的落实、与文献记载的参照等。陕北地区的考古工作才刚刚开始,今后要联合不同专业背景的学者进行共同研究。

交流环节

李零老师对陕北地区的历史和考古有着长期的兴趣和深入的研究。在评议环节,李零老师将自己对本次讲座的感受总结为“开眼界,长知识,启发思考”三点,表示自己在陕北地区考察时,也对这一地区的遗址和地貌印象深刻。李零老师也提出了自己的几点困惑。首先在寨沟遗址发现了很多鳄鱼骨板,鳄鱼骨板以往在山西、陕北、山东都有发现,应该如何解释这一现象?其次是马车的使用问题,苏荣誉先生曾经主张随葬的马车是明器。马车主要在平原地区使用,黄土高原如何使用马车值得思考。第三,黄河两岸山西、陕西的文化是什么关系,二者文化面貌相近,今后应该突破省界的限制通力合作研究。最后是族群研究,李零老师指出二战之后学术界非常忌讳族群问题,现在大家逐渐认识到族属问题是可以研究的,但是难度很大,可能还需要不断探索。

此外,现场观众也提出了一些问题,诸如陕北地区墓葬头向、聚落用水、人口规模、寨沟出土陶范的数量和规模等,种建荣老师逐一进行了回应与解答。