2024年4月24日下午,“北大文研讲座”第328期在静园二院208会议室举行,主题为“礼经堂制考”。本次讲座由湖南大学岳麓书院教授郜积意主讲,北京大学历史学系副教授李霖主持。

《仪礼》中冠昏燕射饮食丧祭诸礼,或行于庙,或行于寝。作为礼仪展开的空间,若庙寝之尺寸格局不明,礼经所记载的升降进退、揖让周旋就无所参照。有鉴于此,郜老师本讲即以寝、庙之堂为例,详辨礼经中的堂上形制。

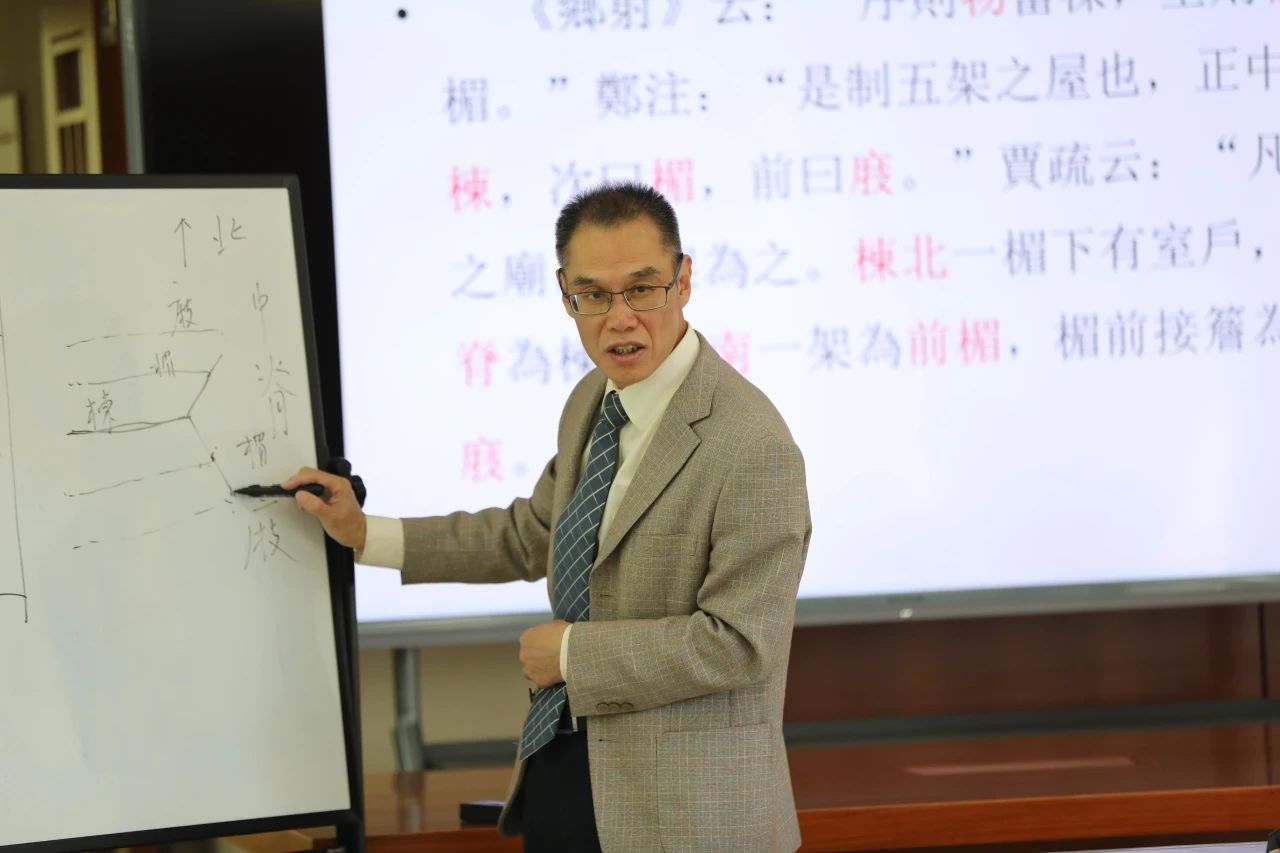

《仪礼》古称难读,清人陈澧《东塾读书记》以分节、绘图、释例为读懂此书的必备法门。讲座过程中,郜老师边读文本,边在白板上作图示意。在比照经注文绘制出图像的同时,古奥抽象的经典文字也在图像的映衬下具有了实感,充分展示了绘图之于读礼的必要性。

郜老师首先介绍了“堂屋五架”的房屋基本结构:《仪礼·乡射礼》“序则物当栋,堂则物当楣”,郑注:“是制五架之屋也,正中曰栋,次曰楣,前曰庪。”贾疏进一步解释曰:“凡士之庙,五架为之。栋北一楣下有室户,中脊为栋,栋南一架为前楣,楣前接檐为庪。”郑注据庠序言,贾疏则据士人的庙为说,表明贾疏认为庠序与寝庙架数相同。郜老师综合《聘礼》《尚书·顾命》及《考工记》郑注、《郑志》,指出郑玄意与贾疏同,以庠序寝庙皆五架。堂屋头顶之梁有五,正中间最高处的大梁为栋,从居中的栋到两边,南北对称地分布着前、后楣与前、后庪。五条梁将建筑均分为四个进深相等的空间。因此,据梁而言,堂屋为五架。据空间纵深而言,又可称为四架,后楣至后庪之间的一架为房、室所在,前面三架则对应堂上。

在此基础上,郜老师演示了如何推算堂的深广。堂深经无明文,郜老师通过经文中碑、洗、堂、庭的相对位置关系进行推测。郑注《聘礼》云“设碑近如堂深”,言“近”,则碑之去堂略浅于堂深。疏云“言堂深者,犹若设洗‘南北以堂深’相似,若然,碑东当洗矣”,贾氏略去郑注中的“近”字,直云“碑东当洗”。礼经中提及洗,皆云“南北以堂深”,又据《士昏礼疏》云“碑在堂下三分庭之一在北”,可知贾氏认为碑与洗齐平,碑离堂之间的距离即等于堂深,因此庭有三堂之深。准确来说,礼经中的碑自然与洗不相当。但从《公食》《士昏》《聘礼》诸篇设庭实之所看,碑与堂之间的距离确为庭深的三分之一,贾疏不为无据。郜老师指出,以三分之一的庭深来推算堂深,应当比较接近事实,而庭深又可参照射礼中的侯道长度得出。

▴

《仪礼图》书影

清康熙12年通志堂刊本

《大射》“司马命量人量侯道与所设乏以狸步,大侯九十,参七十,干五十”,郑注云“量侯道,谓去堂远近”。郑注之意,侯道长度即由堂至侯(射靶)的距离。据此计算,诸侯所射的大侯去堂九十步(“狸步六尺”)合五十四丈,糁侯(卿大夫)去堂七十步合四十二丈,豻侯(士)去堂五十步合三十丈。郜老师表示,射侯距离门应当有一定的空间以供往来。根据他的推算,此处空间占整个庭深约合十分之一。因此,诸侯射于大学,庭深百步,三分其一为堂深,则堂深三十三步余;士射于序,庭深五十五步合三十三丈,三分庭深,堂深十八步有余,合十一丈。十一丈对应前三架,加室一架,凡十四丈六尺六寸强。至于堂广之数,依郑注,当依九七之率推求,可得十八丈八尺半有余。演算出学宫中堂的广深尺度后,又可据此理解寝、庙。郜老师根据《特牲馈食》诸器物的尺寸,认为士寝庙的广深,正与州序相当。

讲演至此,自然生发的一个问题是:《乡射》“序则物当栋,堂则物当楣”当作何种理解?上引“大侯九十,参七十,干五十”,诸侯、卿大夫、士的侯道距离递减,尊者射远,卑者射近,体现的是尊者德力逾于卑者之义。《白虎通》所谓“尊者所服远也,卑者所服近也”是也。然而“序”(州序)较之“堂”(乡庠)等级低,何以射于“序”的站位(“当栋”)反而比在“堂”的站位(“当楣”)距离射侯更远?这一问题向来众说纷纭。在讲座现场,郜老师提示了一种可能的解释。《太平御览》引《三礼射侯图》:

天子大射之时,天子虎侯九十步,诸侯熊侯七十步,卿大夫豹侯五十步。畿内诸侯大射,君熊侯九十步,卿大夫参侯七十步,士豻侯五十步。天子卿大夫射,君臣共射一麋侯五十步。诸侯卿大夫亦如之。

其中“君臣共射一麋侯五十步”,郜老师指出应当是燕礼的情况。取五十步为侯道,缘于卿大夫之与君射,不得过此侯道,卑不得僭尊也。由此得知射仪之要义:尊者可以屈降,如燕射侯道取五十步,如乡射大夫与士为耦;卑者可以从尊,如大射、燕射,大夫士与君同站位,站位去堂廉(堂之边缘)的尺度,必广于庠序,是卑者从尊,有礼盛之荣。乡射在庠,庠之庭虽深于序,但大夫、士并射,侯道当取五十步,此大夫屈尊之义,亦卑者不得僭尊故也。而士之射位,与大夫同,即站位在楣下;此卑者从尊,有礼盛之荣也。可以想见,州党之射,若大夫不与,射者皆士,则侯道五十步,站位也应在楣下。而正因为大夫参与,因此州党之射侯道五十步不变,站位遂后移一架,则去堂廉也远,尊大夫也,亦尊者射远之意,故云“序则物当栋”。所以“序则物当栋”这一说法,乃专门为大夫与州射而发。《乡射》“序则物当栋,堂则物当楣”的疑难,至此迎刃而解。

▴

战国青铜器上的射礼图

在说明了堂的五架结构和广深后,郜老师又辨析了礼经堂制记载中的若干关节之处。

关于士寝,历来有一房一室、一室二房两说。在讲座的第二部分,郜老师集中处理了这一问题。郑玄认为天子、诸侯之寝皆一室二房。至于大夫、士之寝,郑玄注《丧大记》云“妇人之髽、带麻于房中,则西房也,天子诸侯有左右房”,又郑笺《小雅·斯干》云“天子之寝有左右房,西其户者,异于一房者之室户也”。历代不少学者据此,推断郑玄以大夫、士寝只有一房,即东房西室。郜老师认为,大夫、士寝与天子、诸侯相似,为一室二房之制。《士昏》舅姑共飨妇以一献之礼,经云“舅姑先降自西阶,妇降自阼阶”,郑注云“授之室,使为主,明代己”,言“室”,知此飨礼所行,即是适寝。《仪礼》虽无飨礼,但类比燕、食之礼,《昏礼》飨宾之席亦在户牖间居中,所以适寝亦当一室居中,左右有房。此外,《士丧》云“奠由楹内入于室,醴、酒北面”,此是大敛奠,祝执醴,酒、豆、笾、俎从之,自阼阶升。经云“由楹内入于室”,明室户不过西楹,方得云“楹内”。若过西楹,当云“由楹内西楹之西入于室”,犹《燕礼》云“乐正由楹内东楹之东告于公”。《乡射》云“由楹内适阼阶上,北面受命于主人”,此与“由楹内东楹之东”同例。今此由楹内入于室,若东房西室,以室户所向在西楹之西,循经例宜云“奠由楹内西楹之西入于室”,既不云“西楹之西”,则室户所向,乃在两楹之间,可见室当居于正中。

郜老师指出,凡主张东房西室的学说,必定会在楹制上遭遇很大的困难。郑注云“楹闲,为中央东西之节”,若东房西室,东楹当取房户西之半,西楹当取室户东之半。《士冠》庶子加冠行醮,布席于房外(即房户之西),席、豆俎之前方当东楹;《士昏》妇见舅姑,姑席布于房外,席之前方亦当东楹。如此则人在席上,视线受楹之阻,不合常理。

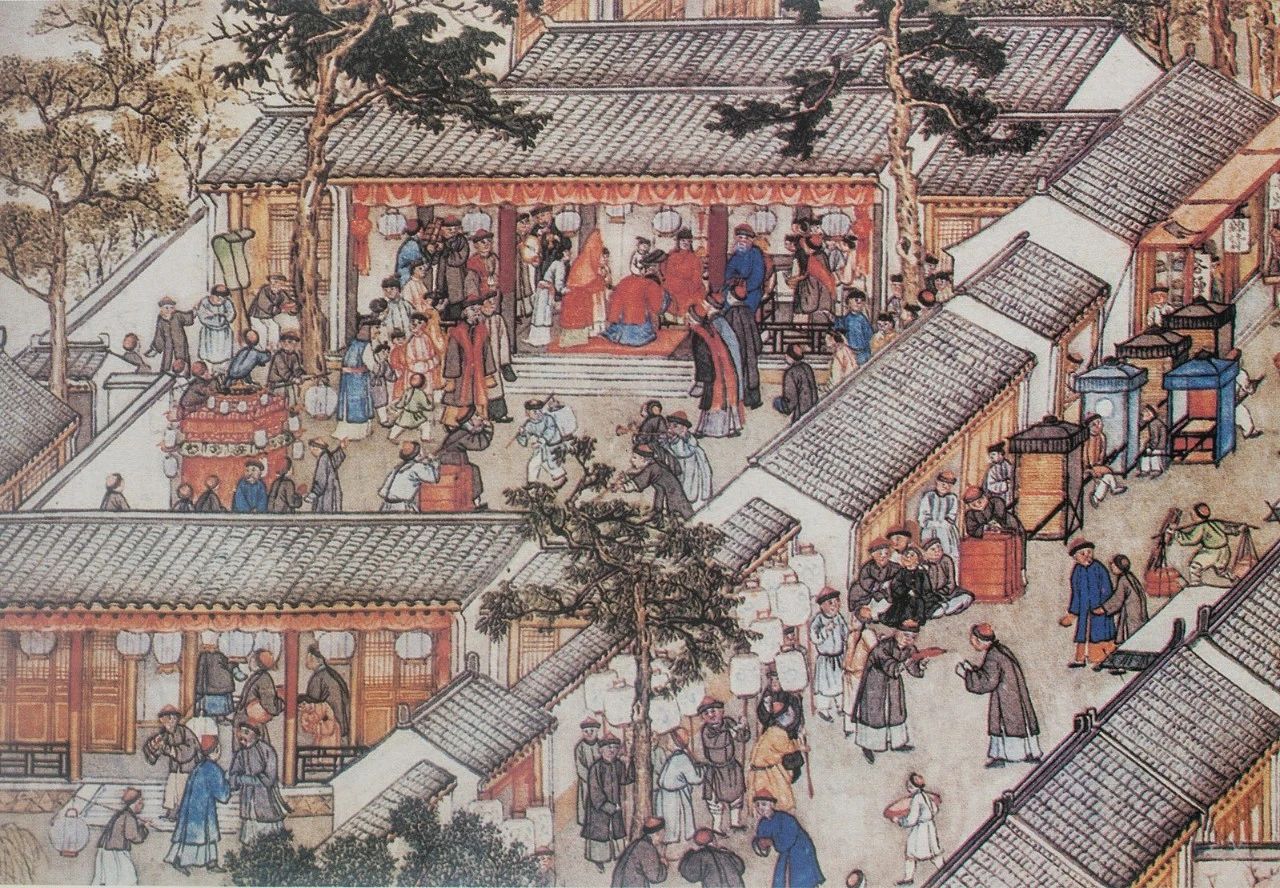

▴

清朝乾隆年间徐扬《姑苏繁华图》

其中描绘了中式婚礼中新郎、新娘拜堂的过程

进入讲座的最后一部分,郜老师解释了何谓“尽阶不升堂”。礼经中的堂,在不同语境中有三种指代意义,广狭不同。郜老师以东西序所夹、前后楣之间的空间,为“堂”之正义。经云“尽阶不升堂”凡九见,献笙者三见,告宾者二见,执事者四见。其中献笙者,如《乡射》云“不洗,遂献笙于西阶上。笙一人拜于下,尽阶不升堂,受爵。主人拜送爵”,《乡饮》《燕礼》所载与此同。郜老师总结道:礼经堂上献酒之仪,或在席前,或在阶上。凡在阶上献酒者,俱在楣下,经云“西阶上”“阼阶上”,指的就是阶上楣下。这是郜老师考察礼经诸篇得到的认识,饮酒之礼凡在阶上拜者,如拜至、拜洗、拜受、拜送、拜既、答拜,无一不在楣下。不仅“献笙于西阶上”如此,礼经中凡献于阶上者,皆当前楣,不当庪。因此,阶与堂应当以楣为分界线。阶之最上一等与堂齐平,一直延展至楣下。所谓“尽阶不升堂”,指的就是自阶而升,走到楣下的位置而止。

▴

郜积意老师在讲座中

讨论环节中,主持人李霖老师总结了郜老师研读礼经堂制的方法与新见,又指出,郜老师虽然以名物度数之学自谦,但讲座实际上也处理了尊卑所射远近不同的礼义问题,就《乡射》“序则物当栋,堂则物当楣”之说,阐发出“卑者不得僭尊”与“卑者从尊”两重层次的细腻义理,解释了礼经表面看似龃龉之处。随后,李老师及在场听众就报告中士寝东西房等若干问题与郜老师进行了探讨,讲座圆满结束。