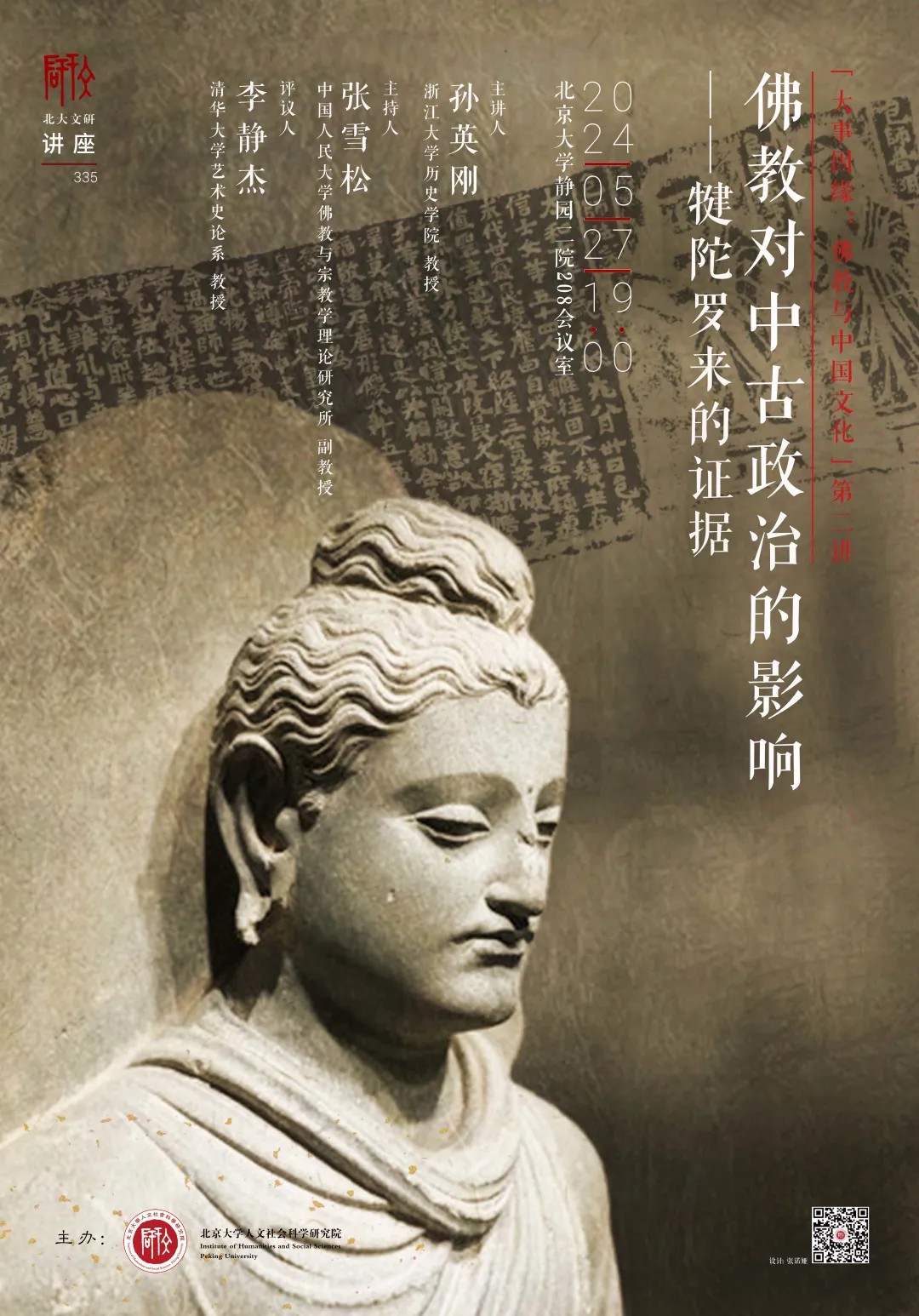

2024年5月27日晚,“北大文研讲座”第335期在北京大学静园二院 208室与线上平台同步举行,主题为“佛教对中古政治的影响——犍陀罗来的证据”。浙江大学历史学院教授孙英刚主讲,中国人民大学佛教与宗教学理论研究所副教授张雪松主持,清华大学艺术史论系教授李静杰评议。本场讲座为“大事因缘:佛教与中国文化”系列第一期之二。

讲座伊始,孙英刚老师指出,近年来中国中古政治史研究呈现出一大特点,即关于“政治合法性”的研究,在这一面向之下,有研究深入探讨今文经学,如阴阳谶纬、天人感应之类知识体系与中古政治的关系,亦有研究向域外文明方向开拓探索,希望从游牧文明中发见影响中古时期政治理论、实践的文化元素。然而,汉唐时期,必须承认的历史潮流是:宗教呈现出了崭新面貌,尤其是佛教的传入,它给中国带来了新的文化基因——不仅是宗教信仰,也带来了新的艺术形式与主题,以及新的政治理论和意识形态。而他的研究旨趣正在于系统梳理佛教传入中国之后,是如何对中古时期的政治理论与政治实践产生影响的。本次讲座即是其近年主要工作(尤其是其中与犍陀罗相关的部分)之举隅。

第一个话题是 “菩萨信仰”的兴起。“菩萨”作为非常重要的概念,是如何在东亚世界兴起,进而影响到东亚信仰的核心内涵、乃至成为东亚信仰的根基的?孙老师指出,“菩萨”在印度佛教中本来不是特别重要的概念,在公元前后,“菩萨”作为大乘佛教“普渡众生”的核心理念而被提出,其变迁见于文献、图像等诸多领域。“菩萨大行”的理念亦影响了政治领域,如隋文帝即自称“大行皇帝”、南朝梁武帝亦自称“菩萨皇帝”。在犍陀罗信仰体系中,“菩萨”经历了地位升格,并主要集中于“弥勒菩萨”,这从犍陀罗造像中就可见一斑。而在中国,五代以前,“菩萨”的特点在于强调“慈悲为怀”,“勇猛精进”——这一层面日后往往被淡化,因为五代以降弥勒菩萨的神格变为“布袋和尚”,强调的不再是积极进取,而是包容——这一信仰的变化也反映出菩萨信仰从政治领域的挤出被挤出的痕迹。孙老师同时指出,佛教自公元前六世纪在印度诞生以来,之所以数百年后在中国得以迅速发展的原因,或许跟大乘佛教“渡众生”的教义及其传教冲动有关。孙老师还展示了菩萨的图像演变,指出从犍陀罗发现的文物证据,有利于理解佛教与中古时期政治思想的关系。如公元二世纪贵霜帝国的铜币,其正面呈现国王形象,背面是交脚而坐的形象,并刻有“弥勒佛”的希腊铭文,这说明弥勒下生成佛的理念早在公元二世纪已经得到了充分发展,上升为国家意志。同时也说明对中古政治影响很大的弥勒信仰其来有自。

▴

带有佛陀形象的迦腻色伽金币

从图像史亦可知,“七佛加一菩萨”信仰也出于犍陀罗,这在《魏书·释老志》的开头也有所记载:“释迦前有六佛,释迦继六佛而成道,处今贤劫。文言将来有弥勒佛,方继释迦而降世之”,体现了佛教的历史时间观。这一信仰相当早地传入了中国,如米兰佛寺所在鄯善地区便流行这种造型,而云冈石窟也有七佛一菩萨的造像,其中有铭文明确指出,是“造弥勒并七佛”。其中最有代表性的文物是北凉石塔,它承载了用中国阴阳、五行、八卦术语来解释“七佛一菩萨”的理念:以八卦分别对应“七佛一菩萨”,八卦顺序与《说卦传》一致,起自震卦,终于艮卦。塔顶有北斗七星,指向坎卦(对应北方、水、黑、冬季),而坎卦又对应释迦牟尼佛,反映了时人认为自己身处“末法时代”的感受;“艮”卦则对应弥勒,暗示弥勒成佛之后万物重新开始。这反映了当时用中国本土八卦思想理念来解释外来新理论的做法。这一做法也延续到后来,如武则天在《大云经疏》中便论证自己对应离卦(“中女”),其年号也取“文明”,取离卦(“火”)之“文明、文化”象。

此外,孙老师还提到了“弥勒大像”现象:在犍陀罗大量发现的弥勒像说明了弥勒信仰的流行,与弥勒下生信仰紧密关联的艺术创作是建造大佛。古代印度没有制造大佛像的传统,文献记载的最早的弥勒大像建造于陀历国,是一尊木雕弥勒像,法显称之为“大教宣流,始自此像。”从陀历沿丝绸之路往东,可以看到很多巨大的弥勒造像,如巴米扬石窟、克孜尔石窟、敦煌莫高窟的北大佛、云冈石窟的第16-20窟大佛、须弥山石窟大佛、乐山凌云寺大佛等,这些大佛基本可以判定是弥勒大佛,与弥勒下生信仰紧密相关。其中武则天是个典型的例子——她宣扬自己是转轮王出世,在都城洛阳建造弥勒大像,象征弥勒下生。弥勒大像的建造后来也影响到日本,如在奈良时期进行了跟王权关系密切的弥勒大像的建造。但7世纪以后,中土的弥勒巨像雕刻风潮衰落,弥勒崇拜逐渐从信仰的中心退却,其地位被阿弥陀佛和观世音菩萨取代。孙老师指出,未来的佛教史研究需要重点关注唐朝后期以及唐宋之际的佛教史,如禅宗的兴起,北方佛教的分野、佛教跟儒家的关系等。

▴

须弥山石窟大佛

第二个话题是“月光童子”信仰。孙老师认为,月光童子是为中土“量身定做”的转轮王。几乎在佛教传入中国的同时,有关月光童子的“预言”(授记思想)就传入了中国。如疑为支谦译的《佛说申曰经》,政治性就很强,在经文末尾做了一番政治预言:“月光童子当出于秦国作圣君”。开皇三年(583),来自斯瓦特地区的僧人那连提黎耶舍重译《德护长者经》,做了更直白的宗教政治预言,为杨坚做政治宣传。其中提到“以大信心大威德力供养我钵”——佛钵在犍陀罗造像中是经常出现的主题,作为佛法传承的信物而存在。中国佛教艺术中对佛钵的表现不多,但犍陀罗艺术中经常出现这一符号。从文献记载来看,最早在4世纪,就流传着佛钵要来到中土(也意味着月光童子要在中土诞生)的预言,魏晋南北朝时期,这件圣物在中国政治、宗教界内持续地产生着影响。孙老师补充说明,追溯佛钵之巨大影响的源头,与犍陀罗的“圣地再造”运动、佛教中心的转移密切相关。

月光童子和有关佛钵的理念不仅流行于上层,对下层民众影响也很大:民众叛乱时常借助于“月光童子”理念。例如北魏延昌四年月光童子刘景晖事件,之后不久,冀州沙门法庆又发动了大乘之乱。此外,“月光童子”信仰也经常和中国本土阴阳、谶纬思想结合在一起。孙老师尤其强调,“月光童子”和“月光王”的故事不应混淆,前者是佛传故事,后者是佛本生故事,这一混淆曾给中古政治史研究、佛教史研究造成混乱。“

“月光童子”在贵霜时期的犍陀罗艺术中就有所表现,本来与中国没有关联,是在说“月光童子”因为信仰佛教而将要成为“转轮王”,但在公元4世纪开始与中国产生关联,中古君主多被描述为转轮王,直到七世纪武则天上台重译《宝雨经》,仍在讲述这一故事:释迦牟尼告知武则天她是月光菩萨转世,要做转轮王。七宝则是标志武则天身份的重要礼器,而且也与她的新头衔“金轮圣神皇帝”相配合。武则天加尊号的同时,也把皇嗣的名字从“李旦”改名“武轮”。

▴

金嵌珠七珍

清朝

故宫博物院藏

第三个话题是定光佛授记与中古政治宣传的密切关系。北齐的王朝政治与佛教关系密切,而其处在魏晋南北朝分裂时期到隋唐统一的转折点上,为讨论中古时期佛教与王朝政治的关系提供了很好的样本。文宣帝高洋在《北齐书》、《北史》等正史中常常被描述为性情乖戾的暴君,但是在法琳、道宣等佛教史学家笔下,他却是护持佛法的明主,例如接受菩萨戒:“布发于地,令师践之”——这一行动或许有更深的政治内涵,与观音信仰的流行有关。比如,后世极为流行的《高王观世音经》就是在高齐建国的历程中被制造出来的,是为高欢的神圣性张目。这一高欢资助和推动的观音信仰运动在民间取得了极大的成功,将高氏家族和佛教信仰成功地绑定在一起。与北周灭佛相对照,北齐从始至终执行着崇佛政策,以致隋朝建立后,隋文帝复兴佛教,需要召集关东六大德(基本是原北齐的佛教高僧)充实关中佛教力量,从而奠定了隋唐长安城佛教的基本格局。

孙老师指出,佛教传入中国之后,带来了新的意识形态,也为世俗界的君主们提供了将自己统治神圣化的新理论。于是,在中土本有的“天子”意涵之外,佛教又给君主加上了“转轮王”的内容,形成了“双重天命”的政治论述。从石刻史料的情况看,跟转轮王有关的词汇常见于北齐,并糅合了中国传统政治术语和佛教转轮王的概念,反映了当时政治和信仰世界的复杂性,如武平三年(572年)唐邕刻经碑云:“我大齐之君……家传天帝之尊,世祚轮王之贵。”这种复杂性一直延续到隋唐时期,在当时的政治修辞中很常见。孙老师同时以空海为例强调了“转轮王”对于东亚政治理念的巨大影响。

“布发于地,令师践之”的行为也与燃灯佛授记有关。相关理念和知识,早在佛教传入中土之初,就被介绍进了中国。燃灯佛造像的广泛流行发生在北魏时期,尤其是集中于中原北方地区,这跟当时北朝流行的三世佛信仰有关。然而,追溯其源头,这一信仰具有很强的地方性——其发生地点不是在印度本土,而是在今天的贾拉拉巴德,也就是汉文文献中的那竭国。这里因为是燃灯佛授记发生的地点,也因此成为佛教圣地。孙老师结合犍陀罗出土燃灯佛授记相关的雕像,讨论了其出土地点、故事发生的地点和佛钵所藏地点三者间的差异中凸显出的地方性,而这一空间因素在传入中国后被淡化了,使之成为具有普遍性的故事。

▴

艾娜克出土的燃灯佛授记浮雕

喀布尔博物馆藏

北魏洛阳平等寺的燃灯佛金铜相显示了高齐政权与燃灯佛授记的特殊渊源:根据高欢之子高润的回顾,高欢“观兵故洛”,将这尊“神征屡感”的燃灯佛巨像迁入平等寺中,并且派兵保护,后来高洋亦延续其父兄做法。故高洋“布发掩泥”的信仰逻辑在于:延续中古时代佛教王权观的基本理念即转轮王思想——将其描述为信仰菩萨道的转轮王,在本土天子理念之外给自己加上一层新的神圣性。

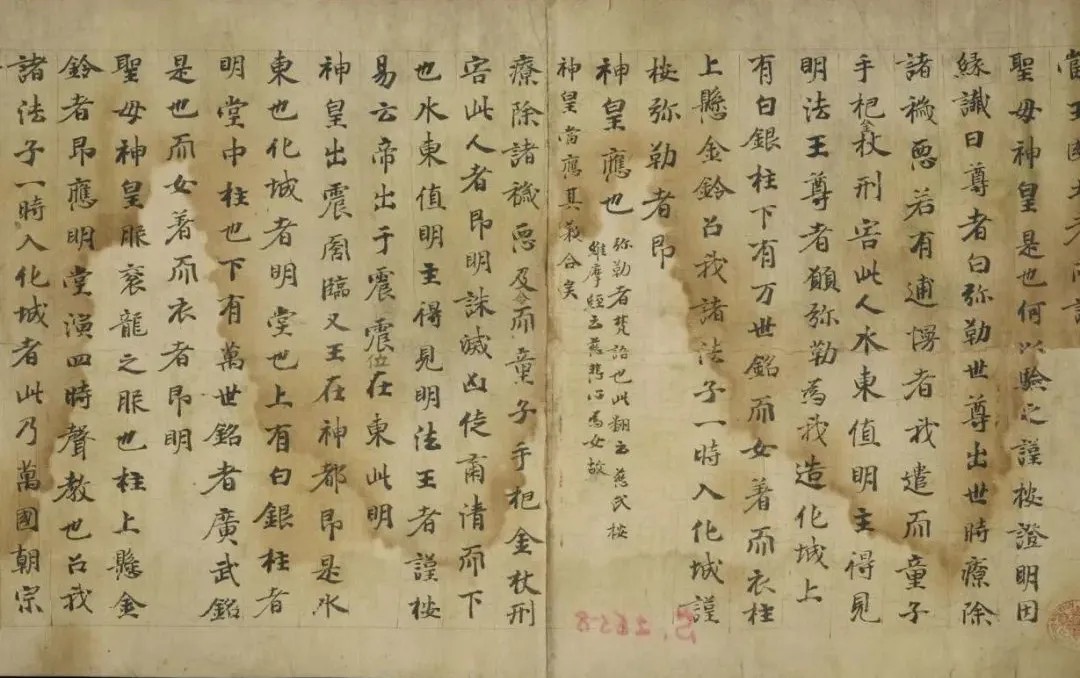

到了唐代,武则天在洛阳建立的佛授记寺,曾经在其政治宣传和宗教活动中扮演极为重要的角色,无论从政治、佛教还是佛教造像方面都十分符合燃灯佛授记思想。从佛授记寺和《大云经神皇授记义疏》可以得知,在武周政权的宗教和政治活动中,燃灯佛授记必然有一定角色。

▴

敦煌本S.2658《大云经神皇授记义疏》片段

结尾部分,孙老师总结说,本次讲座的基本理念是:佛教在亚洲大陆的兴起与传播,不惟是宗教信仰的传入与传出,也是政治意识形态的冲突与融合;尽管佛教王权的传统并没有在中国历史上形成长期的、占据主导地位的影响,但是大乘佛教有关救世主弥勒和理想君王转轮王的观念,从魏晋南北朝到唐代数百年间,曾经对当时中土政治的理论和实践都产生了重要的影响。同时,他强调,佛教的域外酝酿时期,对理解中古中国文明本身,具有重要意义:我们往往将佛教史视为中古史的一部分,倘若换个角度,把佛教在亚洲的兴起与传播作为人类文明发展的重要脉络视之,则中国成为了这个“佛教世界”的一环。所以,从世界史语境重新理解中国,仍是最具有潜力的研究路径。

评议环节

▴

孙英刚老师在讲座中

评议环节中,李静杰老师肯定了将犍陀罗和中国政治联系起来考察的思路,尤其肯定了其打通历史、宗教、艺术史,并将古印度纳入视野的做法,并对今天的讲座作了补充说明:首先从地域、时代两方面梳理了犍陀罗的定义及其发展变化历程,补充介绍了犍陀罗中阿弥陀信仰、菩萨信仰的情况,指出在物质文化层面,上座部佛教与大乘佛教往往不相区分。强调了南北朝时期大乘菩萨行的重要性,并指出隋代发生了朝向净土信仰的转变。接着,李老师梳理了佛钵的流传情况、符号意义及其象征地位的上升。之后,李老师指出了武则天在利用佛教思想证明政治合法性上的特殊之处,并在“菩萨道”的背景下补充了定光佛授记的犍陀罗背景及其与《法华经》的关系。最后,指出了转轮圣王与阿育王的密切关系,并梳理了艺术史上转轮圣王的发展历程,尤其是武周时期的相关史实。

在提问环节,孙英刚老师就定光佛信仰的宋代发展、政治性操作中弥勒“上生信仰”和“下生信仰”的形态、佛教思想在汉地传播的速度等问题展开了讨论。