2024年5月28日下午,“北大文研讲座”第336期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“历史情境与社会科学研究:事件、过程和历史因果性”。香港科技大学社会科学部副教授和文凯主讲,北京大学教育学院副教授王利平主持,北京大学历史学系教授刘永华、北京大学政府管理学院助理教授罗祎楠评议。本次讲座为“社会科学中得历史方法”系列讲座第十一讲。

讲座伊始,和老师从社会科学研究与历史研究的联系与互动说起。一般意义上,社会科学研究从普遍性的理论和概念出发,以严格的因果推理方法论,来解释历史或现实社会中发生的现象,研究议题多以社会、经济或政治的宏观变化为主。许多经典社会科学理论的产生有其深厚的历史实证研究基础。以韦伯为例,韦伯本人在罗马法、德国官僚制度、现代公司的复式账簿制度等的历史研究基础上,总结出来理性计算在现代资本主义制度中的核心位置。但问题在于,理论洞见与历史研究之间始终存在巨大张力,如韦伯在《经济与社会》的脚注中表现出来的困惑:根据其理论,现代资本主义需要罗马法传统的理性原则,那么,为什么中世纪后坚持common law而没有接受罗马法体系的英国,反而成为资本主义最早发达的国家?韦伯之后的经济史专家指出工业革命时期大部分的英国公司,并没有采用复式簿记制,这也是对韦伯理论的批评。由此可见,韦伯理论洞见,背后是他在历史研究方面的深厚积累;但他在自己的理论研究中所掌握的历史材料,并不等于历史研究的全部,而且会被之后的历史研究所超越,同样的批评可以用于马克思、福柯、蒂利(Charles Tilly)等社会科学学者。

这类似于19世纪末的经典物理学理论,无法解释跟经典物理学理论预测相反的实验结果。如果说经典社会理论的实证基础,是其理论创始人所掌握的历史知识,那么理论创立之后,历史学研究的不断进步,到底是加强还是削弱甚至颠覆经典社会科学理论的经验基础呢?但如果我们无视历史学相关研究,特别是经典社会科学理论建立之后出现的历史研究,就会有把本来充满活力和想象力的社会科学理论,当作不变教条的危险。那么,社会科学研究者,又该如何应对、消化后来历史研究实证结果对理论预测或结论的不断冲击呢?历史经验研究与社会科学的理论创新(或者说范式转移)之间,并不存在简单的对应关系。社会科学理论与历史经验研究之间的不断对话,大概是社会科学理论创新的一个必要条件:社会科学理论与历史实证研究之间反复震荡,最终出现新的理论。而如此来回互动便引出研究方法上新的问题:二者的关系怎么平衡?

从历史学的角度,传统历史学研究,重视对人物、事件、职官制度等细节的精细考证,但优秀的历史学家也有很强的问题意识。1950-1970年代,受到社会科学理论影响的欧美历史学家,主动应用或借鉴社会科学的理论和概念,并运用数量统计的方法,来研究诸如革命、经济发展、国家形成等重要历史现象,但缺点是不加批判地接受社会科学理论中关于革命、国家、阶级的定义,强加概念则导致割裂材料,强行解释。英国内战史研究曾吸收马克思的阶级理论,以新兴资产阶级获取政治权力的社会理论,将内战爆发的原因解释为资产阶级革命的政治事件;当代经济学的新制度主义学派同样继承马克思主义学派英国内战史的基本框架,但改从私有财产权保护的角度,将英国内战理解为财产阶层保护自身经济利益,反抗专制王权不经议会同意而滥征税收的政治斗争。然而,这样的解释在不断深入实证研究英国内战史的历史学家看来,是社会科学理论先行的糟糕的历史研究案例,而得不到历史研究支持的理论,最终难免被历史学家所抛弃。

▴

《马斯顿荒原战役》

J·巴克

英国内战的一部分

回到历史情境研究英国内战的爆发,顺着新制度主义财产权和征税权争论的思路,首先要关注的在于,这种争论究竟发生在怎样的历史情境当中。借鉴英国历史学家的研究,英国内战爆发前的财政宪政(fiscal constitution)是家产制国家,英国的王室政府的经常性收入,来自国王占有的土地、国王享有的关税特权及一些中世纪遗留的国王特权;议会批准的特别收入,只有在国家面临对外战争危机时才开征,危机过后即行停止;在这一议会和国王共同接受的财政宪政框架内,并没有每年征收租税的位置。内战前,王室经常收入由于之前大量的土地出售而锐减,而政府的军费支出不断增加,特别是和平时期建立和维持职业海军的费用激增;在这样一个结构性的财政危机下,为支付增加的政府开支,王室政府采取一些具体措施,如1627年在沿海地区征收类租税的船费(Ship Money),后来推广为对整个英国的特别税收。但这部分费用既不是王室经常收入,因为国家并没有面临战争危机,也不属于议会批准的特别收入,其尴尬的地位构成上述征税权争论的历史背景。内战前反对查尔斯一世敛财措施的,不少在内战爆发后选择支持国王,而国王对立面的议会派阵营里面,很多反而支持查尔斯一世的财政变革。最后内战爆发的导火索,目前最有解释力的因素是宗教,英格兰国教、苏格兰新教与爱尔兰天主教三足鼎立,彼时最为激烈且没有妥协余地的争议,都与宗教相关,而宗教方面的纠纷,不能简单地归约或还原为经济利益的矛盾。

另一个例子是代议制与租税权的关系,政治经济学制度主义的经典理论认为1688年英国光荣革命之后建立的议会主权,使得租税权由有限选民的选举产生的民意代表决定,这样的代议制,使得财产者愿意承担租税的增加。1688年后的英国议会也从制度上保证了国债债权人的产权,特别是不少议员本身就是购买国债的金融家和大商人,英国国债因此在金融市场上信誉卓著,导致国家能力的增强。而回到历史情境中考察这一时期的英国国家能力,这样的理论解释便有些站不住脚了:英国政府在18世纪的主要税收,来自于韦伯式科层官僚制度的国产税局对主要的生活日用品的消费税征收;既然支付国债利息的收入来源是普通消费者,而这些普通消费者的利益,在英国议会里并没有相应的议员去保护。以消费税支出不到上涨的国债利息,地主阶级出身的议员与金融、商业出身的议员之间利益冲突并不突出,反正税收来自第三方,因此,议员的阶级构成,对维持18世纪英国国债的信用,并不重要,真正要紧的是严格征收消费税来维持国债信用的国产税局这一官僚制度。

第三个例子是英国地方自治传统与宪政主义制度的发展。政治经济学和社会学中,有个颇具影响力的学说,认为中世纪后期形成的英国的地方自治现象(即贵族、地方乡绅、甚至自耕农和小店东参与地方治理,英国王室并没有指派官员到地方治理),不仅出现在市镇,也出现在农村;地方自治下的社会组织能力,能够促进不具备官僚制度的英国的国家能力发展,即迈克尔·曼所说国家的基础能力(infrastructural power of the state)。而有高度地方自治传统的社会,逐步成长成为能够驯服国家机器的力量,这些历史研究的成果,构成有关英国17世纪之后宪政主义制度发展的社会科学理论的重要实证基础。然而回到历史情境中,地方自治与国家权力相互依存而非相互对抗:一方面,各个地方自治体之间,经常出现利益冲突;另一方面,地方自治体仅凭自身难以筹措港口疏浚、整治河道等大型公共工程的费用;所以,它们一方面既为国家权力分担地方小型公共议题的治理需求,另一方面也需要后者为地方之间的利益纠纷提供公正仲裁,并在大型公共工程上提供资金援助。地方自治在具体议题上的研究,并非宏观的社会科学理论可以承担,必须回到历史情境中去具体展开。

从历史研究的角度,社会科学理论存在许多视角偏差,其中最常见的类似所谓辉格史观:现代社会科学理论的建构过程,有从已知成功或失败的结果,回溯历史原因的倾向,只看到能够解释现有结果的历史现象,有意无意之间忽略了不利于理论解释的历史材料。相比之下,历史学家的优势在于,深入特定时期的材料,从历史情境出发,并不把已经发生的结果当作唯一的可能,在实证研究方面,不仅更为详细,而且更加全面。以第一次工业革命为例,社会科学理论中爆炸性的经济革命,回到具体历史情境中,呈现为一个从1740年瓦特发明蒸汽机,到1840年蒸汽机的效率改进到可以成为工业中普遍使用的动力的历史过程,这是一个差不多有100年历史的缓慢变化过程,而在此期间绝大多数人并未体会到正在经历社会经济的重大变革。因此,社会科学探索第一次工业革命的原因,不能强求1800年之前的历史人物,能够预先知道1840年才得以实现的蒸汽机效率。而在这一百年间,英国企业家、工程师持续改进蒸汽机效率的原因究竟为何?若把英国极为丰富的煤炭储备这一独特的历史情境纳入考量,便将改变比较经济史的研究范式,明清的江南地区、荷兰、意大利北部等节能型工业发展方向,与英国煤炭密集消耗的工业革命截然不同。

▴

《雨,蒸汽和速度-西部大铁路》(1844)

约瑟夫·玛罗德·威廉·透纳

英国国家美术馆 藏

另一个例子是历史情境与现代化理论。经典现代化理论的两大问题,其一是对欧美国家现代化过程极为简约的描述,其二则是对欧美地区以外国家历史知识的极度贫乏。因此在前现代社会与现代社会之间,想象出一条难以逾越的鸿沟,没有看到传统社会与现代社会之间的连续性。回到历史情境的研究,则会发现很多被当作传统社会的特征,在欧美国家现代化的实际进程中,发挥着重要作用。如非正式的人际关系在维护商业信用和筹措工业投资方面的作用,并不亚于正式的法律制度或资本市场。同时,非西方的传统商业经济中,也存在大量具有“现代性”要素的制度创新,如清代晋商和四川自贡盐商发明的“顶身股”,是对职业经理人或技术工匠服务于股东利益最大化的一种激励机制。如果我们置身这些丰富的历史情境之外,很容易将传统商业经济的规范,理解为“封建”或“非理性”:不能进入研究对象本身复杂性的社会科学研究,是肤浅的。

回到历史情境中看韦伯的《新教伦理与资本主义精神》,韦伯理论中新教商业伦理有双重构成:世俗商业伦理(勤勉、节俭、发财致富的道德合理性)和宗教的超验部分(以财富的积累证明自己是上帝的选民)。如果我们接受宗教超验性的力量在韦伯解释框架内的合理性,那么研究中国明清商业伦理与新教世俗商业伦理之间的相似性之外,是否一定要在明清商业伦理中去寻找或挖掘超验性的宗教因素?在韦伯的理论框架中,传统与现代之间存在几乎无法逾越的鸿沟,单靠世俗的商业伦理的行为积累无法逾越,所以必须找到一种特别的力量。但从经济发展的历史情境来看,如果我们承认传统经济与现代经济之间存在连续性,便可以对韦伯的理论进行批判:如果可以以渐进的方式,发展到现代经济,那并不一定需要宗教来提供超验的精神动力。当我们不强调新教超验力量的部分而更关注其世俗部分的影响,我们可以推测新教强调阅读圣经,有利于提高识字率;而明清的科举教育,也能起到类似功能。所以,回到历史情境意味着,我们要把韦伯等经典社会科学理论视为个人理念上的构建,而非历史发展的实际情境。

▴

《新教伦理与资本主义精神》

上海人民出版社,2018

另外,社会科学中使用的概念也有其具体的历史情境。英文中的 “the state” 原来用于描述国王的身体状况,中世纪后期才出现将“state”理解为独立于国王个人的统治机构的萌芽,这样现代意义上的“state”在英国要到16世纪中后期才定型。中文与之对应的“国家”一词,在中唐之前,也指皇帝个人;但中唐特别是北宋之后,“国家”一词用来指代统治机构整体制度,而不是皇帝个人。还有“Right”(权利),积极权利(active rights)是独立于国家权力而存在的自然权利或天赋人权,对国家权力构成明确的限制;被动权利 (passive rights)则是从国家权力所宣称的正当性中衍生出来的,如果国家权力宣称通过保护臣民福祉而具备权力正当性,那么臣民就有要求国家权力解决民生福祉具体问题的被动权利。而在18世纪和19世纪上半叶的英国劳工运动和社会运动中,被动权利占有压倒性地位:被动权利下的大规模的社会抗争,并不意味着对国家权力的拒绝和对抗。因此,社会科学研究不应该将不同历史情境下所用的同一个名词,等同于同一个概念,这样只会造成不必要的混乱和误解。

既然历史过程与历史概念的研究都需回到历史情境,那么,社会科学研究如何进入历史情境?这无疑是巨大的挑战。一方面,社会科学研究,大多以现有的历史学研究成果为经验材料,但历史学研究成果下面,有很多浅流、漩涡,甚至暗礁,如历史学家之间的争议,历史学研究的代际累积和视角偏差等,社会科学家在历史学家相互冲突的研究成果中,如何取舍?另一方面,历史档案本身也有偏差性,档案的生成、保存有其特殊的历史情境,因而档案本身也需要批判性的阅读。借用曹树基老师的观点:档案是用来批判的,历史当事人处理具体问题的过程性档案,远比历史当事人事后总结的结果性文件来得重要。对于社会科学研究者来说,更为突出的问题是历史情境复杂性与社会科学训练之间的矛盾。社会科学的学生在学习过程中,很少受到如何处理历史情境复杂性的系统训练。社会科学家如何能像历史学家一样处理历史情境的复杂性?在社会科学研究所关注的理论问题与进入历史情境的实证研究之间,如何保存张力?对此,和老师认为,社会科学研究者需要系统性学习与自己社会科学研究议题相关的历史先行研究,认真思考这些研究内部差异形成的原因,特别重视那些不从已知结果出发来重构历史过程的实证研究,在可能的条件下,尽量阅读相关的第一手档案材料,以获得对历史情境的实际感受。最后尤为重要的问题在于,重新回到社会科学研究的初心,在历史情境的基础上寻找因果解释,但这样得到的,是基于具体历史情境的因果解释,而不一定是普遍性的因果解释,那么这样的解释对于社会科学而言又有怎样的意义?

社会科学是否必须提供放诸四海皆准的理论?和老师对该问题表示犹豫,他以明治维新后迅速的现代化国家建设为例,欧美社会科学界一般以强国家为原因的理论,但现在日本历史学家的惯常认识,是明治中央政府在1880年之前,在财政能力和中央直属军队两个方面,并不具备强国家的特征。马克思主义影响下的日本历史学家,如远山茂树,以人民革命来解释明治维新的成功,其论述的例证在于长州藩的奇兵队中农民的参与:但奇兵队仍然是武士主导的武装力量,同时萨摩藩作为明治维新的重要力量,并没有动员农民参与,而幕府或佐幕的军队同样也有农民的参与。明治维新后主导经济发展的企业家中,有武士身份的比例相当高,宗教社会学家Robert Bellah 因此特别重视武士特有的价值观对现代企业发展的作用。但这些武士只是有武士头衔的商人,俗称“金武士”,他们并不是传统意义上不懂商业管理的武士。发展国家理论将明治维新的成功归于国家主导的工业化发展,即官营企业为先导,再转给私人企业家发展。但官营企业负债累累,官营企业选用的技术,不同于后来私营企业采用的技术,这对发展国家理论构成巨大冲击。若不去阅读明治日本的社会经济史研究,便难以意识到上述理论背后的诸多问题。

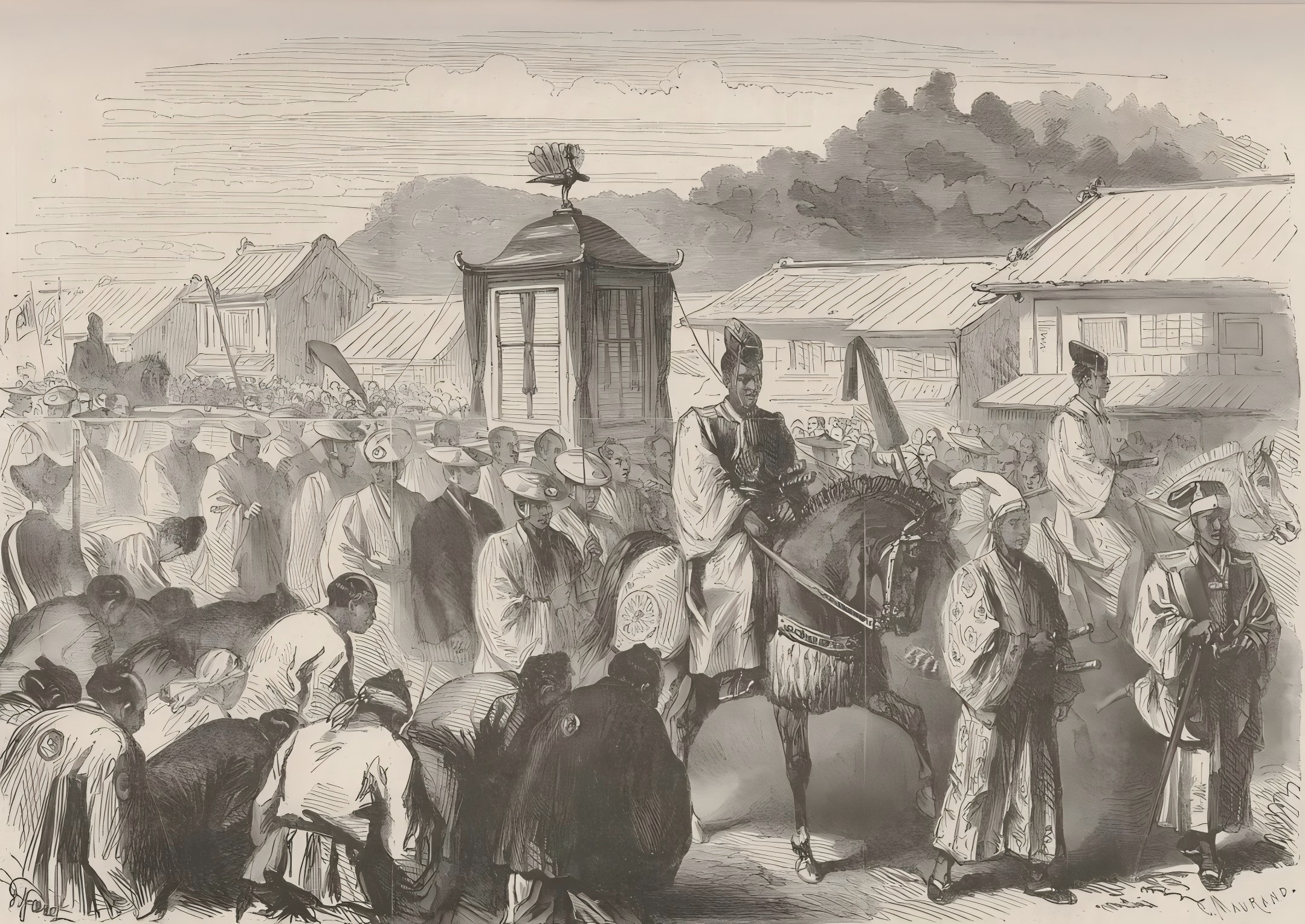

▴

明治天皇从京都前往东京

1869年根据一位法国驻日军官的速写绘画而成

法国国家图书馆 藏

而在日本历史学家对该时期的丰富研究成果中,特别值得注意的是,1858年之后的严重通货膨胀和不平等条约,令幕府丧失其权力正当性,1866年时国家权力归还天皇已经是大势所趋。但在国家权力归还天皇的前提下,各派在未来政府的制度设计上,尚存在重大分歧,如王政复古路线和议会路线等。正是在这个背景下,我们才会认为1868年发生的“武力倒幕”事件,具有很大的偶然性。而维新政府在军事开支方面毫无准备,只能依靠发行不兑换纸钞,以应付军费开支。维新政府在1874年之前,由于缺乏财政基础,不得已继续依靠不换纸钞,维新政府在1872年以政府强制手段,令不换纸钞成为日本国内经济的唯一货币。不换纸币的可兑换性,直接关系到明治政府的政治经济信用,成为无论什么政治派别上台都必须解决的共同难题。但1872年明治政府在金本位和银本位之间,又选择了金本位,1874年后国际金价大幅度上涨, 大大增加了政府实现纸币可兑换性的难度。金本位纸币兑换性直接决定了明治政府“殖产兴业”政策的具体内容。一方面是政府财政迅速集中化的最大推动力,另一方面也导致采用分散型的美国国民银行制度,而舍弃集中型的英格兰银行模式,以减轻国立银行兑换纸币的压力。历史情境过程中可能出现的结果,也因与解决纸币兑换性问题不相容而被舍弃。作为研究者,我们如何在结构性因素与偶然性因素相结合的历史情境中,探索其对制度发展持续不断的动力?这是社会科学研究与历史情境研究相结合的一个例子。

再来谈谈晚清国家能力问题这一大问题。过去的主流研究,大多从中日甲午战争和日俄战争日本胜利的角度出发,认为太平天国战乱之后,督抚坐大,中央式微,导致国家能力低下,这是带着很强辉格史观的负面看法。如果回到1870年后的历史情境,上述结论并不成立。太平天国战乱之后,清朝中央政府依然保存对督抚强有力的政治控制,这与唐朝在安史之乱后陷入藩镇割据的局面形成鲜明对比。清政府的财政收入,比太平天国战乱前几乎翻了一倍。清政府在西征新疆、收回伊犁、中法战争中的表现,并不是一个弱国家所能完成的。清政府的海军建设,也成功地压制了日本明治政府在朝鲜半岛问题上对清朝的挑衅,迫使日本1882年为了追赶北洋海军而开始海军军备的扩张,直到1893年时才有与北洋海军一战的信心。那么如何评价1870-1894年这25年的晚清国家能力?我们需要综合其优点与缺点,不能片面。

1870年后世界银产量的剧增,以及西方国家转向金本位,使得白银大量流入东亚,清朝秤量银两货币制度的缺陷,远不如1820-1860年白银外流时期那么明显。在此背景下考察晚清财政制度运作,可见晚清政府沿用过去的分散型财政运作,由户部指拨督抚将所需款项解往支用地区,而中央政府有足够的政治权威,保证督抚户部指拨命令;但问题的关键,是户部失去对督抚管辖下具体款目的实际存银的把握,指拨款项有名无实,而督抚“移缓救急”的财政运作方式,主动权在督抚,而不在户部。户部有关外债偿还、战时军费调集、重大民生工程、以及购买铁甲军舰方面的紧急指拨,督抚面临重大政治压力,他们会从户部未指拨的款项下,挪移经费来弥补户部指拨款项下的亏空或不足,从而完成户部的紧急指拨。而面对经常事务的户部指拨,督抚面临的政治压力很小,所以经常出现各种拖延、解不足额,甚至干脆视为具文。如果没有重大危机,历史情境中的行动者,无论是中央还是地方,几乎没有人会去对分散型财政体制做根本性变革。现在回过头看北洋海军1888年之后的停建,其实有英俄全球争霸的大背景,1886年后中日英非正式协调外交的矛头共同对准俄国,因此大大降低北洋海军扩充的急迫性。我们不能假设1894年之前的历史人物能够预见中日甲午战争的爆发,而是应该回到历史情境,这样才能理解晚清政府财政制度巨大的惯性的缘由何在。

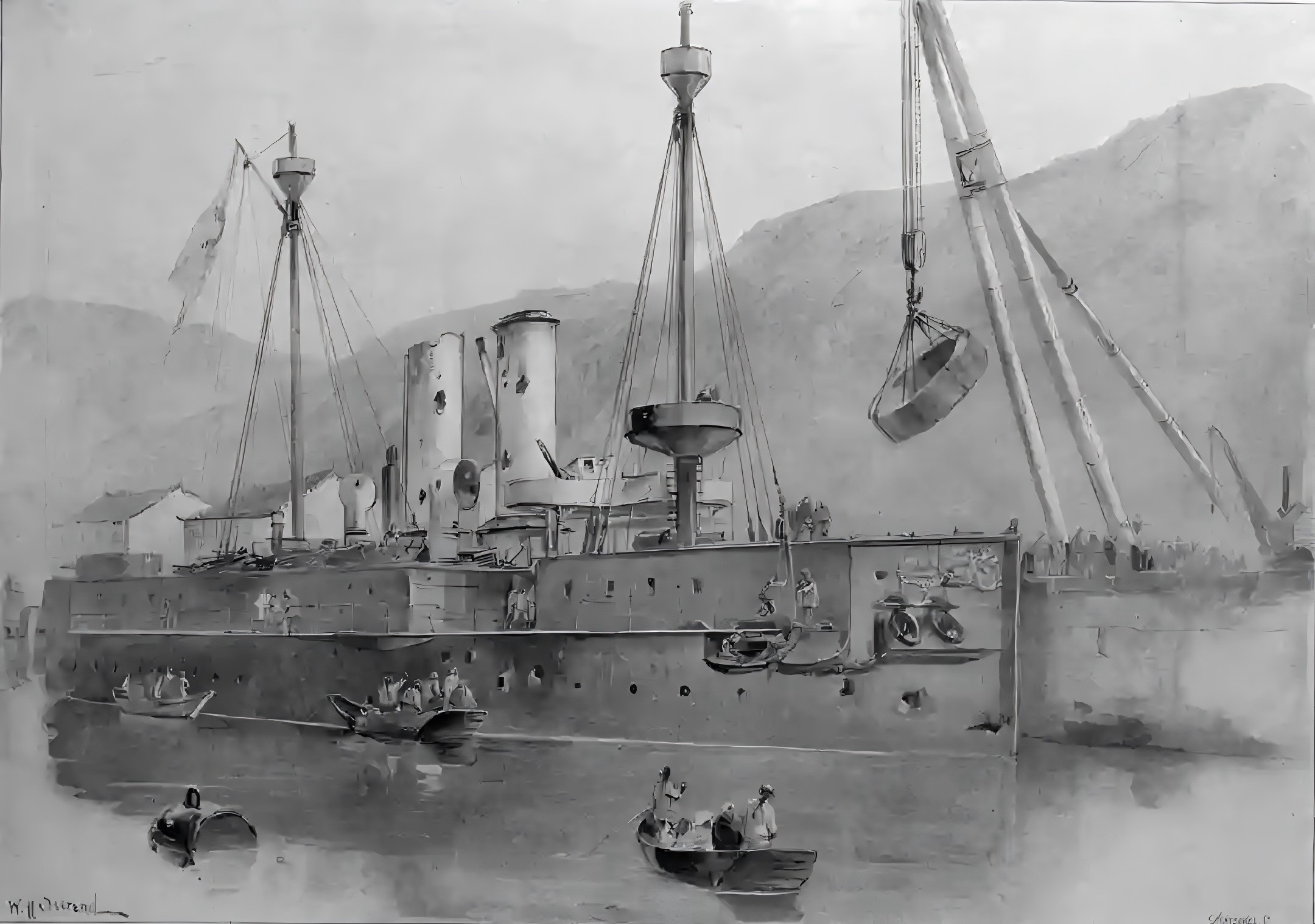

▴

甲午中日战争

镇远号在黄海海战后于旅顺港进行修理

这次讲座举了许多例子,通过这些例子,我们可以看到社会科学研究中的因果问题,很多是历史性的因果问题,也就是说原因与结果之间存在很长一段时间。而社会科学理论提出的因果解释,其解释的机制,必须在时间上将最初的原因与最后观察到的结果联系起来。但原因与结果之间的时间段上,又有很多的可能出现的历史过程和历史事件。因此,单单强调某一事件的重要性(eventuality),或者某一特定的事件顺序(sequence),并不能提供令人满意的历史因果解释,反而会重蹈辉格史观的覆辙,即从最后的结果出发,选择关键事件或顺序。因此,只有深入相关的历史情境,才能找到某一事件能够继续不断影响之后历史进程的机制。如前述明治政府的不换纸币发行,及其实现纸币可兑换性的努力,对财政制度的发展就产生过持续不断的影响,使得财政制度朝着能够保证纸币兑换的特定方向发展。

继而,和老师提出社会科学与历史研究互动的方法论。第一,类似于用新的物理实验结果来检验现有的物理学理论,重视西方社会科学理论的历史实证基础,主动用历史研究的新进展来检视这些基础是否牢固。第二,当发现现有社会科学理论的经验基础,遇到历史学研究的挑战、质疑、甚至批判时,不要轻易以“历史学家不懂社会科学”来回避问题,而是认真学习相关历史研究,在此基础上,反思社会科学理论的不足或缺陷。第三,在新的历史实证基础上,尝试社会科学的理论创新。同时,他也指出历史情境对比较历史研究的挑战。社会科学中的比较历史研究,涉及跨国的比较,需要研究者对每一个案例的历史情境有相当深入的了解,否则会出现以下几种状况:或高度简约化每个案例历史情境的历史比较研究;或对其中一个国家案例的历史情境相对熟悉,但对比较研究中的其他国家的历史情境非常隔膜,会导致其理论结论实际上来自于作者相对熟悉历史情境的案例,在此基础上,有意无意再从其他案例中,有选择地使用材料,来证实自己的结论。这样的比较研究,也不是真正意义上的历史比较研究。必须深入每一个国家的历史情境之后,再进行双重甚至多重历史情境基础上的历史比较研究,这大概应该成为今后社会科学比较历史研究的主要方法。

评议交流阶段

和老师的讲座引发了许多思考,也产生了许多有益的讨论与互动。王利平老师提出,尽管历史情境的实证研究冲击甚至动摇社会科学理论判断,但是社会科学仍然作为理论的“脚手架”,使得历史研究能够在持续的解构与重塑中开展经验的拓展。那么,历史研究又是否有可能为自身提供一种不亚于社会科学理论“脚手架”的元理论视野?刘永华老师表明,20世纪以来历史学研究变革,尤其是新史学理论、法国年鉴学派的出现,与社会科学理论的引进关系匪浅。在此过程中,历史学本身学科特点同样发生变化:一是文献的重新解读梳理和历史知识的生成过程不断凸显,史料批判、档案辨析备受强调;二是强调历史性,尤其注重对理论工具的历史化,即该理论提取自怎样的历史情境,由此明确研究客体在社会系统中的具体坐标,从而避免种种偏差与错置。从这个角度,我们也可以在20世纪以来的历史学追溯中找到为数众多搬用理论的失败案例,重梳这些案例,更是为了更好运用社会科学理论工具。社会科学为直觉研究提供基本方向,更重要的是在与既有理论对话的同时,不简单挪用,而更深层次地思考、比较,并参与建构更符合经验事实的理论。

▴

讲座现场

罗祎楠老师认为,历史实证与理论工具之间关系的问题长期存在,其中涉及历史学与社会科学的张力、客观历史事实多样性与社会科学理论相对单调性的矛盾。由此他分享一个相反的观点:“历史学家才是最大的理论家,社会科学家才是事实学家。” 回到“理论”的希腊词源,指的是旅行者的讲述与情境的移置,如此说来,历史学家移置情境的能力最强,这便是历史研究给人似曾相识的熟悉感来源,而社会科学家恰恰要消散“理论”,以客观事实为研究目标,如“变量”在社会科学实证研究者看来就是客观世界的实际属性,这恰恰不是需要主观参与的“理论”。在这个意义上,若我们超越客观事实与理论工具的二分,争论的源头并不在于材料的可靠性,而在于论证信服力的问题;而不同的研究领域对论证信服力的要求截然不同。用碎片化的材料搭建历史情境,历史学家的主观能动必不可少,不同于客观实证,也绝非后现代的解构,其中是历史学家和社会科学工作者互相交流逐渐达成对某种论证合理性的共识的过程。对论证本身的争论,体现的是研究者在实践意义上对研究方式的自觉。问题的关键并不在于论证正确全面与否,而在于如何保持对问题的自觉论证历史情境的构造程度。

最后,和老师对上述提问与观点一一回答,并向在座师生表示感谢,本场讲座在热烈的气氛中圆满结束。