2024年6月29日下午,“文研讲座”第345期在北京大学静园二院208会议室举行。主题为“水手鲁滨孙的枪手之旅”。本次讲座由中山大学哲学系(珠海)教授、博雅学院院长陈建洪主讲,北京大学哲学系教授李猛、北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院副教授康子兴评议,北京大学政府管理学院长聘副教授、文研院副院长段德敏主持。

讲座伊始,陈建洪老师列举了一些思想家对鲁滨孙的看法。马克思在分析中更突出鲁滨孙的社会背景;卢梭则将鲁滨孙看作是自然教育的典范,看作与世隔绝的自然人。但总体上鲁滨孙的形象逐渐和现代个人主义联系在了一起,盖尔纳将其称之为“鲁滨孙神话”。文学研究里甚至将这本小说看作个人主义与小说的兴起之间相互关联的证明。但后来的研究逐渐从将鲁滨孙纯粹作为个人主义形象的表现转向将鲁滨孙看作欧洲殖民秩序向外扩张的典型形象。

在这样的研究背景下,陈建洪老师重点关注枪对于鲁滨孙意味着什么?陈老师总体上围绕着鲁滨孙的整个冒险生涯,逐步从一开始对于枪支没有任何概念,到枪支几乎成为他必备工具的一个过程去分析枪支对于鲁滨孙的意义。这个过程陈老师将其分为四个部分,分别是水手鲁滨孙、猎手鲁滨孙、枪手鲁滨孙和对手鲁滨孙。

▴

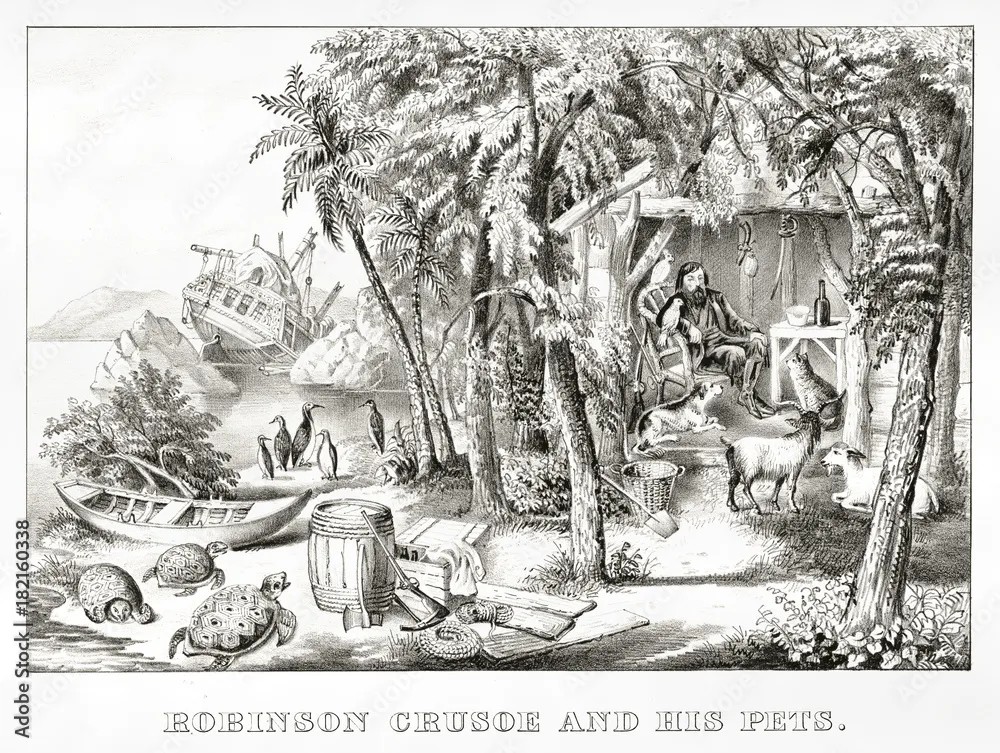

Robinson Crusoe in his island with his pets after the shipwreck, by Currier & Ives, publ. in New York, 1874

首先,陈老师分析了水手鲁滨孙成为枪手的过程。鲁滨孙立志要成为水手,但并没有立志要成为枪手。书中清晰地描述了他怎样成为一名水手,但没有清晰地描述他怎样成为一名枪手。在第一次航行中,鲁滨孙听到了枪声,但他并不知道鸣枪是什么意思;第二次航行是一次没有枪声的航行,在这次航行中,他成为了一名“海员”和“商人”;第三次航行是鲁滨孙最不幸的一次航行,因为碰到了海盗船,最终沦为了海盗船长的奴隶,但书中并没有描述鲁滨孙是否在战斗中开枪;在做奴隶时鲁滨孙始终不忘出逃,最后在和摩尔人同伴摩雷和小孩佐立出港打鱼时,借机逃跑,鲁滨孙用枪对准摩雷,警告摩雷不要跟着他。这是小说里第一次描述鲁滨孙用枪,整个小说到了这里,鲁滨孙就成为了一个枪手。在之后的出逃过程中,枪支成为了鲁滨孙逃跑的保障,鲁滨孙用枪支震慑了撒哈拉沙漠以南的黑人世界和大西洋西边的加勒比世界,这些地方被鲁滨孙同等地称为野蛮世界,鲁滨孙在这个过程中信心满满地肩负起在帝国之外的荒芜世界传播文明的任务。

接着,陈老师介绍了鲁滨孙落难荒岛的生涯,其中前半部分是猎手鲁滨孙的生活。在前15年中,鲁滨孙首先是一位带枪猎人。在荒岛上生存,枪支和弹药尤为重要。鲁滨孙使用枪的目的主要是为了猎食,书中描述了鲁滨孙使用枪打猎飞禽、野猫等。除了打猎,鲁滨孙也会种植庄稼,驯养动物,枪支起到驱赶动物的作用。鲁滨孙慢慢从猎人转变为牧人和农人,并将自己看作是一个君主,统治对象都是动物。鲁滨孙内心觉得一个人跟动物一起生活是孤独的,内心里始终有着对人的渴望。

▴

电影《鲁滨孙漂流记》(1954)剧照

第三个部分,也就是鲁滨孙岛上生活的后半部分,陈老师阐述了枪手鲁滨孙和印第安人或者野人之间的关系。鲁滨孙独自一人生活在岛上,对人又希望又恐惧,希望有人来,但又害怕来的人是敌人。在岛上生活第十五年时,鲁滨孙发现了一个脚印,这是他岛上生活的第一个转折点。鲁滨孙幻想可能是魔鬼在作祟,后认为是一些更危险的生物,也就是对面大陆上的野人。可以看出鲁滨孙没有把印第安人当成人,而是作为非人的生物,不配享有人的地位。而之所以鲁滨孙认为野人比猛兽更恶劣,是因为他认为野人是会吃人的,鲁滨孙将落入野人之手等同于“最残酷的死亡”。陈老师认为,鲁滨孙的故事开启了恐惧被吞食的叙事传统,建构了“文本化的食人主义”,从而将“被殖民者归为与动物同类的野蛮人”,也确立了驯服食人他者的正当性。小说中对野人吃人的场景有四次描述,通过吃人来不断强化殖民者征服的正当性。陈老师接着提出,鲁滨孙与野人接触一个明显的对比是冷兵器与热兵器的对比。鲁滨孙的枪是热兵器,野人用的是刀剑和弓箭,是冷兵器,野人并不知道枪支是什么。在解救星期五的过程中,鲁滨孙和他的枪对于星期五来说是神一样的存在。在解决西班牙人和星期五父亲的过程中,枪支也起到了神一样的作用。鲁滨孙用枪让星期五拜服在地,完全顺从。枪火和枪声决定了鲁滨孙和星期五的主仆地位。

第四个部分,陈老师介绍了鲁滨孙与英国人的关系,陈老师将其称为对手鲁滨孙。星期五的到来虽然帮助鲁滨孙摆脱了孤独,但是鲁滨孙只将星期五当成仆人,鲁滨孙内心仍然渴望见到来自欧洲的基督徒。在英国船只靠岸时,鲁滨孙看到英国人自相残杀,感到非常愤怒,但是面对野人杀人吃人,鲁滨孙直斥为畜生,是非人与人的区分;英国水手暴动杀人,鲁滨孙视为暴徒,是非法和合法的差别。一个是文明标准,也就是文明和野蛮的区别,另一个则是法律标准,也就是文明世界内部的法律事务。鲁滨孙一边以基督教道德严厉谴责“野人”的“非人”行径,另一边则以法外开恩的手段宽恕触犯法律的英国暴徒。陈老师还指出,鲁滨孙在岛上的三次解决行动中,前两次枪支都起着神力效果和压倒作用,但是在第三次解决英国船长时,枪支只是人的武器,关键在于以少胜多的谋划。鲁滨孙与英国叛变水手之间的战斗,是人与人之间的战斗,是平等对手之间的战斗。

▴

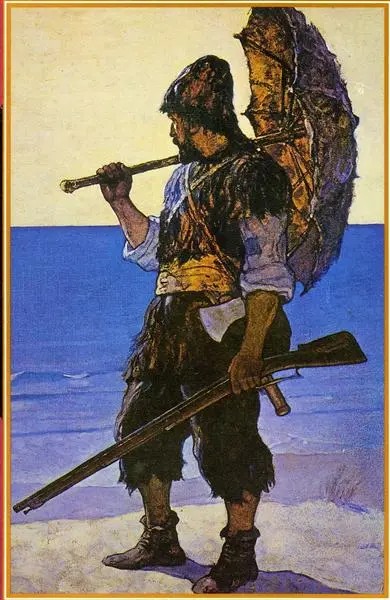

N.C. Wyeth: Robinson Crusoe illustration

1920

最后,陈老师对水手鲁滨孙的枪手生涯做了一个总结:成为枪手是水手鲁滨孙的自我养成之路;猎手鲁滨孙与飞禽走兽战斗,是人与兽的斗争关系;枪手鲁滨孙与野人战斗,是人与“非人”之间的斗争关系;对手鲁滨孙与非法同胞战斗,则是人与人之间的平等斗争。有枪在手,鲁滨孙可以战胜野兽、战胜野人、战胜同为基督徒的欧洲白人。从中可以看出乔伊斯所说的鲁滨孙作为盎格鲁撒克逊精神的体现的形象:“男子汉的独立、无意识的残酷、锲而不舍、迟缓但有效的智力、性冷淡、实际而巧妙平衡的宗教感、工于算计的缄默”。

评议环节

评议环节,李猛老师从三个点展开探讨。首先是在对鲁滨孙这本书的解释中,一直存在两个对立的解释,一个是唯物主义解释,一个是唯灵论的解释。唯物主义看重鲁滨孙与物打交道的过程;唯灵论的解释则更关注鲁滨孙对基督教的信仰。李猛老师认为陈老师跳出了这两种解释,提出了一个新的支点,从枪来分析人与自然、人与他人的关系。枪依赖于文明的遗产,这个意义是非常重要的,整个资本主义不依赖于个人主义的创造,而是来源于整个文明遗产的保护和反思,是一个非常值得思考的问题。其次,枪在殖民主义中起到了划分文明等级的作用。但是殖民秩序和鲁滨孙自己的生活之间的联系,比如鲁滨孙带着枪出去散心体现出的欧洲人本身的文明秩序中某种独特的特点和枪这种消遣活动之间有着密切的关系,这个消遣活动背后是不是同样有恐惧和安全的关系,也是很有意思的问题。最后,李老师认为,枪在陈老师所描述的鲁滨孙的故事里,揭示了一个新的特点,就是枪使人类生活中根本的暴力因素得以秩序化了,与一般的生理暴力为特点的之前的泛滥的暴力相比,枪带来的更加文明化的暴力其实代表了一个不同的世界秩序,这可能指向了整个现代社会中人类组织相互建立相互关联,一方面把暴力组织化,一方面把暴力规范化和合法化的一个结构。陈老师的研究把这个重要的问题放在鲁滨孙这个主题中,使我们可以看到这个问题的重要意义。

▴

讲座现场

康子兴老师从为什么麦克法兰要引用马克思谈起,马克思把英国当成现代社会的发源地,麦克法兰则要批评这一点,麦克法兰认为英国没有经历过大的社会转型或变革,英国一直都是个人主义的社会。在康老师看来,麦克法兰其实在探讨现代社会的转型到底意味着什么的问题,中国怎样从传统农业社会向工业社会转型可能会遇到的问题就隐含在枪手鲁滨孙背后。社会的转向背后有暴力的基础在,这是陈老师尤其重视枪这样一个元素的原因。康老师也提出了一些可商榷之处。首先,水手、猎手、枪手、对手在故事里是按照时间顺序展开的,但在陈老师的讲述里,不是一个发展的关系,而是鲁滨孙的不同身份的平行的关系。这可能意味着鲁滨孙在这个故事里,好像是没有发展的,一直都是一个要征服自然、征服野蛮的文明社会的代表形象。其次,康老师认为今天的一些学者将《鲁滨孙漂流记》解读成一个殖民的故事可能会由于先入之见把故事变得过于简单。其实在猎手、枪手、对手三个角色中,枪越来越不重要。枪是文明的一个重要的构成部分,但不是唯一的因素,至少在笛福的讲述里,对于文明的道德力量还要更看重一些。

接着,几位老师就暴力和道德在建立秩序中的作用,殖民扩张中文明扩散与暴力征服的关系等问题展开了讨论,讲座在热烈的氛围中圆满结束。