2024年6月25日晚,“北大文研讲座”第344期、“大事因缘:佛教与中国文化”系列讲座第四讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“敦煌本之外北宗禅籍的新发现:关于《金沙论》的考察”。上海师范大学哲学系副教授定源主讲,中国社会科学院世界宗教研究所研究员纪华传评议,北京大学哲学系教授王颂主持。

讲座伊始,定源老师首先介绍了20世纪以来敦煌禅籍的发现对禅宗研究领域的巨大推动作用。北宗禅研究在其中仍有不少推进的空间。近年来,学界或利用碑刻文献、域外文献,或关注北宗禅在宋以后的发展和传播,深化了对北宗禅的认知。本次讲座则聚焦于一部敦煌之外的北宗禅籍《金沙论》,勾勒出一条北宗禅流传和发展的线索。

一、《金沙论》文本的现存情况

《金沙论》是一部唐代佛教著作,历代大藏经未收,也不见于敦煌、吐鲁番出土文书和日本古写经。定源老师介绍,《金沙论》目前在中国、韩国、日本保存有以下六种藏本。一为中国国家图书馆藏明代中晚期写本(国图本),与其余三种禅宗文献抄于一处。二为韩国中央图书馆藏本(韩图本),刊刻于崇祯九年(1636),没有序分。三为东国大学图书馆藏本(东图本),与韩图本为同一版式。四为高丽大学图书馆藏本(高大本),与韩国撰述伪经《念佛因由经》刊于一处,跋文概括了论文内容,定源老师推断卷末所记年号当为“康熙二十八年”(1689)。五为首尔大学奎章阁藏本(首大本),刊刻于嘉靖三十九年(1560)以后。六为东京大学综合图书馆藏本(东大本),根据卷末刊记,康熙五十七年(1718)于韩国刊刻。

定源老师总结,以上六种藏本,除国图本为写本外,其余均于韩国刊刻。韩国刻本中,根据版式可分出四种系统,但内容基本相同,均刊刻于明清时期。此外,今见《金沙论》没有单行本,均与其他禅籍合刊流通。

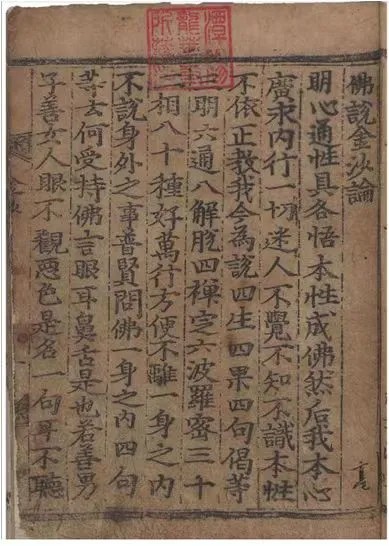

▴

《金沙论》刻本

韩国中央图书馆藏

二、《金沙论》的流传及其作者

定源老师进一步在目录和引用文献中追踪《金沙论》早期流传的线索。最早唐末日本僧圆珍的求法目录载有“温州徐十三”舍《金沙论》一卷。由此可知,《金沙论》成书的下限不晚于圆珍入唐的大中七年(853),且九世纪中叶已流传于江南地区,并于大中十二年由圆珍携回日本。此后,日僧道范(1178-1252)《秘密念佛钞》征引该书,称“圆珍和尚请来《金沙论》云”。这说明圆珍携回的《金沙论》至迟于12、13世纪仍流传于日本。不过,定源老师提示,道范征引的文字在现存《金沙论》诸本中找不到严格的对应内容,这说明二者存在差异;由此推测,该书在唐代流传中还有其他文本形态。

在中国目录中,王尧臣《崇文总目》对《金沙论》有著录,并且不记“阙”,说明目录编撰者当年见过实书。此后郑樵《通志·艺文略》《宋史·艺文志》均有著录。值得注意的是,宋志先后著录了两种《金沙论》,一种称“不知撰人”,另一种著录为“僧政觉《金沙论》”,这为考证该书作者提供了线索。定源老师指出,这位“政觉”或可作“正觉”。关于唐代正觉其人,现可查两条相关史料:一是永嘉玄觉有正觉禅师之称;二是《宋高僧传》卷13《圆绍传》中记“师事明福寺正觉禅师”出家,时间为唐文宗大和三年,稍早于圆珍入唐时间。这两位正觉禅师,具体哪一位与《金沙论》作者有关,或两者均无关联,目前难以断定。

除目录书之外,在中国宋元时期的文献中也有提及《金沙论》一书,如宋代律僧元照在他所撰的《金刚经后跋》一文批评此书“词理浅陋,芜秽真理”。元僧普度则将《金沙论》归入了“妄撰伪经”。

三、两系统《金沙论》

文本的异同及其先后关系

根据文本在书名、经典形态以及内容上的差异,定源老师将现存《金沙论》的六种文本分为两大系统,一为国图本所代表的写本系统,一为五种韩国刻本的刊本系统。书名方面,写本系统题“佛说金刚经八道门金沙论”,刊本题“佛说金沙论”,而“金沙”一名的说明,仅见于写本《金沙论》的开篇。经典形态上,写本系统具备“序分-正宗分-流通分”的完整佛经形态,而刊本系统仅有正宗分、流通分。具体内容方面,写本系统本文有2658字,而刊本仅有1600余字;写本中提问者是文殊菩萨,刊本则为普贤菩萨;写本共33问,刊本共21问,而两系统中只有7个问答内容可以对应。

▴

智证大师像

至于两系统的先后关系,定源老师认为写本系统先于刊本系统。理由有三:一,“金沙论”书名的由来仅见于写本系统内容;二,圆珍将《金沙论》与《金刚经》相关文献著录在一起,而写本系统在内容上更接近《金刚经》;三,写本系统与敦煌禅籍的关系更加密切,尤其受神秀《观心论》的影响较大。因此,写本系统成立的时间,当在《观心论》成立的8世纪初叶至圆珍入唐的9世纪中叶之间。

值得注意的是,成书于14世纪的韩国文献征引《金沙论》时亦为“文殊问佛”,与写本的提问者一致,这说明写本系统最晚在14世纪之前就已传入韩国。定源老师进一步推测,仅见于韩国的刻本系统很可能是在韩国根据写本系统改编而成的。而改编的时限,则在14世纪中叶至17世纪中叶之前。

四、《金沙论》与敦煌文献的关系

接下来,定源老师详细地比对了《金沙论》与几种敦煌文献的关系。他指出,与刻本系统相比,写本系统《金沙论》与敦煌出土的北宗禅籍神秀《观心论》之间,无论在问答形式,还是在表述方式以及“观心”“顿悟”“无相”等思想上都有紧密联系。与禅宗系伪经《大辩邪正经》相比,发现写本系统与该经文字也比较接近,且两者均具备佛经三分的完整形态、提问者也均为文殊菩萨。此外,《金沙论》与《菩萨总持法》《佛为心王菩萨说头陀经》等敦煌禅籍亦有部分文字的表述可以对应。

这为理解《金沙论》与北宗禅的关系提供了线索。定源老师指出,既往研究所揭示的北宗禅最明显的特征就是习惯使用“观心释”的表述方法,即往往答非所问,体现“六经注我”的随意风格;而《金沙论》的回答内容就是这种风格的典型。也就是说,《金沙论》无论在语言风格还是在思想内容上,与北宗禅籍均具有相通的特点,因此,可以说它是一部尚未受到关注的北宗禅籍。

讲座最后,定源老师从《金沙论》的文本流传史角度出发,展望了北宗禅研究新的可能性。他强调在敦煌文献和碑刻文献之外,以后亦可关注宋代以降传世典籍中的北宗禅籍,以及北宗禅在东亚地区的影响。

评议环节

▴

定源老师在讲座中

在评议环节,纪华传老师首先认可了定源老师对《金沙论》的文献考索在中古禅宗研究方法上的启发意义,并进一步阐发了《金沙论》与《观心论》在思想上的相通性。随后,他提出是否刻本系统在宋代亦有流传的可能性,并从思想史的角度提出可以将《金沙论》的思想与神秀弟子净觉等人乃至东山法门的作品相比较。王颂老师进一步强调了界定“何为北宗禅”的困难。在场的通然老师、李猛老师、张旭老师提出《金沙论》是否反映了北宗与南宗思想交融的倾向,刻本系统与几部敦煌禅籍的关系,刻本删节的原因,韩国刻本原型的来源等问题。定源老师一一作出回应。讲座在热烈的讨论氛围中告一段落。