2024年6月24日下午,“北大文研讲座”第343期在静园二院208举行,由美国印第安纳大学东亚语言文化系及比较文学系副教授肖铁主讲,讲座题目为“声音的洪流——群众之声与现代中国作家”,主持人为北京大学中国语言文学系教授姜涛,中国社会科学研究院近代史研究所副研究员冯淼老师等相关领域的学者参与了现场讨论。

讲座开始之前,姜涛老师郑重介绍了肖铁老师的新著《群众:现代中国知识分子的书写与想象》,并回顾在座学者切磋共进的学术交往。肖铁老师自述,全书的整体思路在于,“群众”这一核心概念,如何成为现代中国知识分子思考自我与国家,想象启蒙与革命的载体的过程;同时,经由对小说诗歌、心理学研究、哲学著作等各类文本的细读,肖铁老师希望将现代中国知识分子对于群众的书写置于全球语境之下,观察知识、话语的跨国互动与差异。

▴

肖铁《群众:现代中国知识分子的书写与想象》

上海人民出版社,2024年

接着,肖铁老师回顾了从燕园开始与在座学者切磋琢磨的学术生涯,并列数最终成书的思想来源。肖老师提到了耶鲁大学安敏成(Marston Anderson)老师的《现实主义的限制:革命时代的中国小说》(2001年由姜涛老师翻译出版),以及王德威老师的《小说中国: 晚清到当代的中文小说》,这两本书打开了当时中国文学研究的新的空间;尤其前者的最后一章名为《大众的崛起》,主要阐述左翼作家在政治小说中对“群众”的书写,带给肖老师诸多启发。冯淼老师为肖老师的新著撰写了中文书评,让肖老师就现代中国对群众的书写与想象的大议题做出文学的考察与贡献更加充满信心。肖铁老师还回忆了在文研院的驻访时光并感谢文研院此次的讲座邀约,让他能够思考并谈论这长久的问题。

本次讲座,肖铁老师也试图采取文本细读的方式,分享并详细解读新书最后一章中的三个文本:第一是迅雷1928年的短诗《叛乱的幽灵》,第二是艾青1940年诗歌《群众》的节选,第三是丁玲的小说《太阳照在桑干河上》,最终的着眼点在于群众之声与作家书写的关系。群众的崛起是20世纪的核心叙述之一,在普遍的政治文化叙述当中,群众不再是帝王或政治精英施行仁政的被动对象,而成为行动的主体和历史的主角。从学者、政客到小说家、诗人,各式各样的知识分子都说现代是群众时代,现代的人是群众的人,群众是历史真正的动力,而群众作为意义和意志之源,他们必须有自己的意愿,而且他们必须能够发出洪亮且明确的声音。所以在知识分子看来,聚集在广场大街上群众呼啸沸腾的爆发,成为对鲁迅所说“无声的中国”的救赎;知识分子宣称群众是历史的主人,可吊诡的是,作为历史主角的群众,要么不知道自己真正想要的东西,要么总也表述不清自己的想法,要么他们真正的欲望和冲动,对于大部分来人,甚至群众自己来说,都隐藏得深不可测,必须依靠专家、学者、作家的阐释或者转述才能够被听到,才能够变得可以被理解。

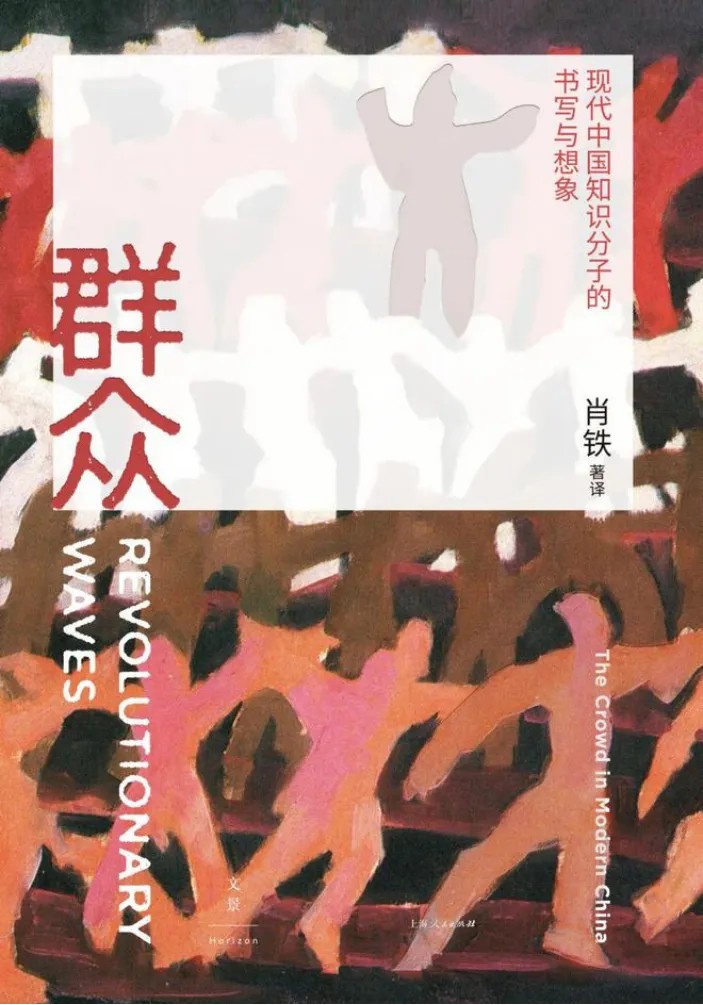

▴

迅雷《新时代的开幕》

相比于群众心理学家、政治理论家、哲学家通过专业词汇、古怪概念对群众之声的阐释和规训,各式各样的作家都自我标榜为文化政治的先锋,声称自己是群众歌声的听众速记员,甚至只是一台忠实的留声机,由此他们意在强调自己在传递群众声音的过程中绝不添油加醋,而要听见群众之声,亦须经由他们的嘴型。所以肖铁老师在讲座中希望通过前述的三个例子来看中国知识分子是在何种想象的情境下或者何种概念的预设下,听见、记录并传递群众之声。这样做的目的并非是要寻找或者重构某种自发的真实群声;对于被书写的群众之声的具体内容诉求及其是否应该被视为某种身份的表达或者特定社会政治条件的反映,也都不是讲座关注的重点。讲座关注的是,现代中国群众之声的书写被问题化的过程以及这种书写的不同方式;关注这些问题,可以帮助我们讨论群众与其代言人、声音与书写、语言与权利等一系列重要的问题。而在接下来的讨论中,我们将会看到,现代中国作家书写的群众之声的合法性源自于他们所写声音的重要性;可是他们又强调,赋予写作合法性的群众,只有通过知识分子的书写才能够变成可以被听见的声音。理解其中的吊诡,不仅帮助我们发现现代中国作家在书写革命群众时对声音的执迷,而且可以启发我们质询讲述革命中国的故事背后十分可疑的叙述基础。

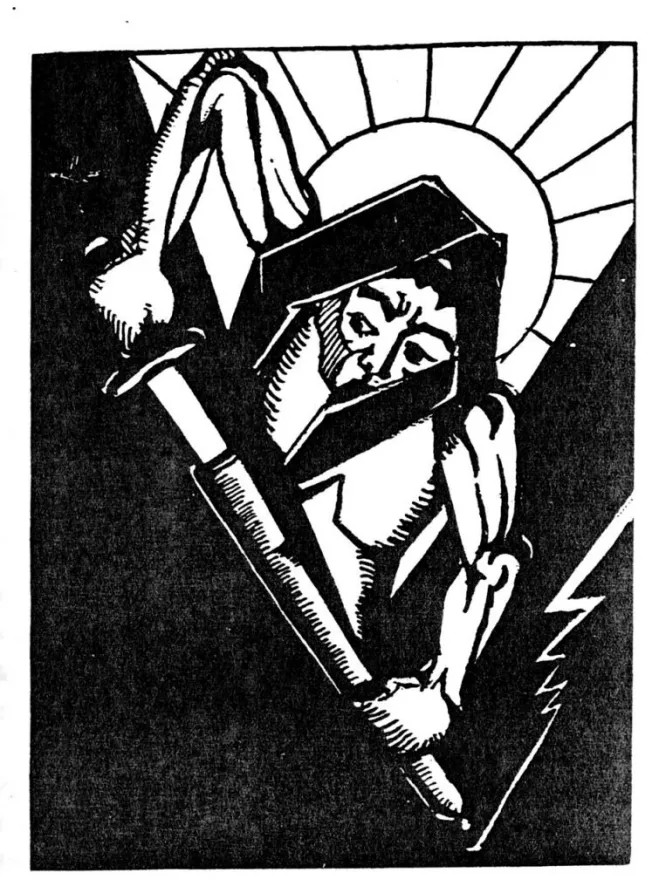

▴

古元 《烧毁旧地契》

黑白木刻 1947年

第一个文本是1928年刊登在《太阳月刊》上的《叛乱的幽灵》,迅雷在诗中写下了工农群众的怒吼;值得注意的是,他书写群众声音的方式,凸显了替群众呼喊和群众自我发声之间模糊的界线。诗歌的开头,讲述在无月无星的黑夜,富人们正享用奢侈的盛宴,血泪流淌的工农还在拼命耕作劳动,一个叛乱的幽灵,富人眼中的恶鬼,腰间别着链刀和利斧,手持火把与旌旗发出呐喊,千万群众和着他的喊声:“我们是毁灭之神!/我们是创造的主宰!/我们是上帝的爸爸!/叛乱的幽灵喊声如雷震,千万万的群众和着他的喊声。”诗歌的结尾,“墨黑的天上露出一颗星星,/照见一个叛乱的幽灵;/腰上挂着链刀与利斧,/手上拿了火把与旗巾,/他在一切的群众前面,/唱出群众的喊声。”

这首诗不仅是对阶级斗争毫无掩饰的呼唤,更有意思的是这首诗也是一出关于声音的戏剧。迅雷的诗,以叛乱幽灵的怒吼引起群众粗暴的和声开始,又以叛乱的幽灵站在一切的群众前面唱出群众的喊声结束,这样头尾循环的结构,与其说是证明了中农群众怒吼的真实性,不如说是揭示了被书写的群众之声无法确定的源头,在有意无意间展示了群众之声幽灵般犹疑不定的存在。在肖铁看来,迅雷的诗蕴含了一种关于群众之声的本体论:震荡在工厂、田野的呐喊,源自群众与作为政治先锋的幽灵之间声音的纽带;一个声音,引发了另一个声音,我们知道这些声音是以谁的名义而响彻天地,但当群众和着幽灵的嚎叫,当幽灵唱出群众的喊声时,到底是谁在发声,谁是原音,谁又是回声?或许更关键的问题在于,到底是谁在授权谁,来发出令统治阶级胆寒的怒吼呢?迅雷的诗体现了民国时期左翼作家普遍的渴望:他们都希望通过对民声民意的想象和书写,来跨越知识分子自我与社会大众之间的距离;迅雷的诗更凸显了书写群众之声时,原声与传声之间的模糊,群众得以发出震耳欲聋的怒吼,群众之声得以进入文本的流通,恰恰需要一个先锋人物站在群众面前。也就是说,叛乱幽灵的歌声成了复述的表演,也就是让听者以为他发出的声音源自他处,从他喉咙里发出的,不是他自己的呐喊,而是群众的咆哮。这种声音的表演成为可能的前提在于,叛乱幽灵的喉咙不再是自我发声的器官,而是群众言说的喉舌。

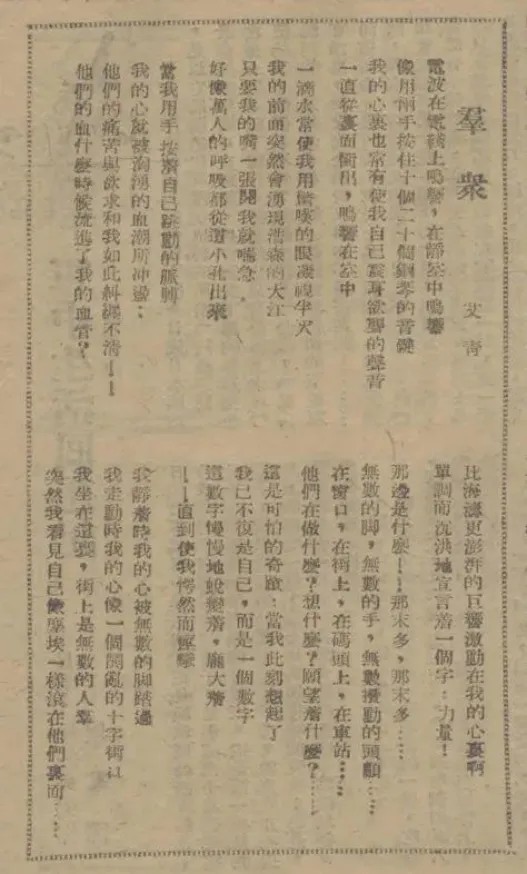

▴

李桦 《“怒潮”组画——起来》

黑白木刻 1947年

由此肖铁老师引入斯皮瓦克(Gayatri Chakravorty Spivak)对知识分子言说的批判:她将左翼知识分子为被压迫者发声形容为一场接力赛,在此过程中知识分子变成“透明的”,因为他们只不过是在报道不被报道的主体;她更直言不讳地指出,“替庶民说话的腹语术是左翼知识分子的惯用手段”。而在现代中国的语境之下,留声机的比喻最好呈现了知识分子超越个体小我,变成透明媒介的渴望,这个比喻最早由郭沫若在1928年提出,到了30年代,很多作家都在借用这个比喻,把自我定位为时代客观的记录仪和扬声器。就在迅雷为唱出群众喊声的叛乱幽灵写诗不久,郭沫若就号召当时年轻的文艺斗士们,脱去过去伤感主义的灰色衣裳,不再作个人主义的呻吟,而去当一个留声机,这样他们才能听见大地最深处工农暴动的雷鸣。他希望让文艺青年文化化身为播放时代声音的机器,而这一指令背后是一个客观性和对自我超越的浪漫想象。后来他又在另外一篇文章里借用喇叭和留声机的对比,表达了对个体主观表达的不屑,以及对客观传递群众之声的召唤:“不要乱吹你们的破喇叭,暂时当一个留声机器吧!”铁皮喇叭的传声器在他的想象中只能扩大喇叭背后说话者自己的音量,留声机却被视为能够客观真实捕捉并且传达声音信息的技术,而被很多渴望传达时代之音的作家的拿来自喻。对这些渴望成为时代代言人的艺术家,把自己比作留声机,既可以掩饰个人主义自说自话的自大,同时又放大了知识分子作为一个个体所扮演的角色:自己不再只是破喇叭后的一个点,而成为了可以记录时代之声的透明通道。可是正如斯皮瓦克说的,这种透明也只不过是被制造出来的透明罢了。左翼知识分子们常常自命为大众的传声筒,发出想象的集体之声,同时强调自己不过是细心的听众;可是如果诗歌中被书写的声音不属于诗人,而只是穿过诗人的身体,如果如此的发声,并非是对诗人本身作为声音主体的肯定,而反倒证明了诗人只是大众可以畅通无阻的开放通道,那么当诗人自己听到从他身体中喷涌而出的,却又不属于自己的声音时,他又作何反应呢?这个问题或许听起来有些奇怪,而且也不像迅雷或者郭沫若这样的诗人会关心的问题,但却有一个重要的现代中国诗人,正视了自我之口与想象中的群众之声间耐人寻味的吊诡。

▴

艾青《群众》

这个诗人就是在抗日战争期间闻名于诗坛的艾青。肖老师就此引出今天讲座第二个重点讨论的文本,1940年的《群众》。在这首诗中,“我”会被经由自己喉咙发出的声音吓得浑身颤抖:“只要我的嘴一张开我就喘急/好像万人的呼吸都从这小孔出来。”和很多同时期的作家一样,艾青把诗人想象为人民群众声音的传声筒,并从中寻找自己写作的理由和力量;但同时在肖铁老师看来,艾青也是少有的,现代中国作家中,能够自觉拷问这种知识分子借自己之口为群众发声的幻想的作家之一。抗战期间,左翼知识分子大多视文艺作品为政治动员的工具,如何把作品中的声音传递给大众,是很多作家关心的问题,但是敏感的艾青考虑到一个似乎鲜有人考虑的情境:作为留声机的“我”听见不属于自己的声音经由自己的喉管发出,又会有何反应?在这首诗中,作家的我之歌与群众的呐喊,融合成被讨论的焦点。诗歌以声音的炸响开始:“电波在电线上鸣响,在静空中鸣响/像用两手按住十个二十个钢琴的音键/我的心里也常有使我自己震耳欲聋的声音/一直从里面冲出,鸣响在空中/一滴水常使我用惊叹的眼凝视半天/我的前面突然会涌现浩淼的大江/只要我的嘴一张开我就喘急/好像万人的呼吸都从这小孔出来。”艾青笔下的“我”,同样让我们想起了刚才提到的留声机、传声筒这样的形象。如果说迅雷诗中唱出群众喊声的叛乱幽灵和郭沫若让青年作家当无我留声机的号召,都抓住了现代中国知识分子对自身的一种激越想象,艾青的《群众》分享类似的想象,他同样希望克服知识分子个体自我与群众之间的距离,诗人的喉管,不再属于他自己,就像一滴水突然换化成广阔的江河一样,当诗人心中强烈的轰隆正不由自主地向外冲出,这些想象都与艾青自己在诗论里所说“要做人群的代言人”的诗人形象一脉相承。但是,与迅雷的幽灵和郭沫若的留声机忠实地唱出或者播放出群众的怒火不同,艾青诗中的“我”不仅被自己体内喷涌而出的声音震得几乎耳聋,而且对巨大的影响来源感到疑惑。在迅雷的短诗中,叛乱的幽灵理直气壮地站在群众面前,用自己的声音唱出群众的喊声,他对这种表现感到理所应当,而在郭沫若看来,青年作家们只要通过自我否定就可以完成变成留声机这样一个转变;与他们不同,艾青在这首短诗里细致呈现诗人听到自己所代言的群众通过他发出喊声时的惊诧。通过“我”之口鼻呼吸的万千群众绝非言语不清,意识混乱,需要被知识分子的他人代言。相反,从诗人心中喷涌而出的群众呼声是那样的猛烈,他们的生命不仅轰隆般刺耳杂乱,来势凶猛,不可阻挡。所以在这种模式,群众之声,不是由幽灵般的知识分子唱出,也并非被留声机般的机械捕捉下来,而是一直从里冲出,鸣响在空中。在迅雷的诗中幽灵般的先锋唱出群众的心声,而万千的群众又和着他们呐喊,而艾青笔下的群众侵占了诗人自己的声音,艾青的“我”实现了很多知识分子渴求的自我与群众之间的透明。

知识分子与群众之间身体界限的消失,产生出一种强烈的亲密感,艾青说:“当我用手按着自己跳动的脉搏/我的心就被汹涌的血潮所冲荡/他们的痛苦与欲求和我如此纠缠不清——/他们的血什么时候流进了我的血管? ”“我”苦他们所苦,求他们所求,而这一切对“我”来说似乎出乎意料,让诗人喘急错愕。

在艾青笔下,血脉喷张的群众从诗人体内发出响彻云霄的怒吼,充满了冲击力的想象;欲理解其特殊的含义,肖铁老师认为我们还需超出抗日战争特定的历史背景,而把这首诗放在不同语境的交叉点上观察。这首诗里体现出的群众之声与第一人称自我之声的纠葛,不仅仅是艾青这个诗人关注的问题,而且是当时很多国家革命诗人都关心的问题,而艾青对此有独特的回应。肖铁老师举了两个例子,其一是艾青推崇许多西方诗人,如惠特曼和马雅可夫斯基,却没有照搬他们的想象。这两个革命诗人同样需要面对如何在书写中处理诗人的自我之声、革命的群众之声之间关系的问题,通过比较艾青和他们在处理该问题方式上的异同,可以帮助理解艾青此诗的特殊性。举例而言,艾青诗中包含着群众想象的“我”,会让人想到惠特曼在《我自己的歌》里的“我,辽阔博大/我,包罗万象”。而艾青诗中从我体内向外冲出的群众之声似乎也与惠特曼《来自不停摆动的摇篮》中“有一千种婉转的回声在我胸中取得生命”有相似之处。许多研究惠特曼的西方研究者都指出,惠特曼这个伟大的民族诗人拒绝将自己的声音与群众之间的声音区别开,并声称能够用自己的声音捕捉到群众的交响,并能够通过自己的歌声把群众之声的博大的多样性唱给人民自己听;惠特曼的“我”视自己为人民与人民自身之间的美学媒介,群众的声音需要在诗人博大宽广的胸中获得生命,并喷涌而出,他歌唱自己恰恰因为自己包罗万象。而艾青诗中万千群众由“我”之口呼吸同样让人想到马克雅可夫斯基的《一亿五千万》,在序言中诗人提到这篇长篇叙事诗绝非自己或任何一个个体的声音,而是一亿五万人用我的嘴巴说话。谈及两个诗人,肖铁老师并非暗示艾青诗歌与其有直接的文本关联,而是强调他们观念上的共鸣更为引人深思。和迅雷、郭沫若一样,上述三位诗人都渴望并幻想超过个体自我限制,为某种更大共同体代言;而与惠特曼、马雅可夫斯基的和谐共鸣不同,艾青的想象并未以“我”与他们理所应当的等同为前提,一边是呼吸与共的群众,一边是喘急惊愕的诗人,艾青没有洋洋自得于个体的超越,而是思考知识分子之声与群众之声相等同的想象内在的紧张。如果说惠特曼与马雅可夫斯基渴求成为人民的美学中介,艾青诗中所着迷的迸发自诗人内部的群众之声有多么汹涌,诗人作为美学中介就多么可疑,群众雷鸣般的呐喊无法也无需用留声机捕捉,更无需诗人的转述获得美学的表达;如果说马雅可夫斯基试图抹杀士人个体的想象可以视作一种变相的自我膨胀,艾青的想象则更多呈现诗人面对新的集体与无名时代即将到来时的复杂心情。

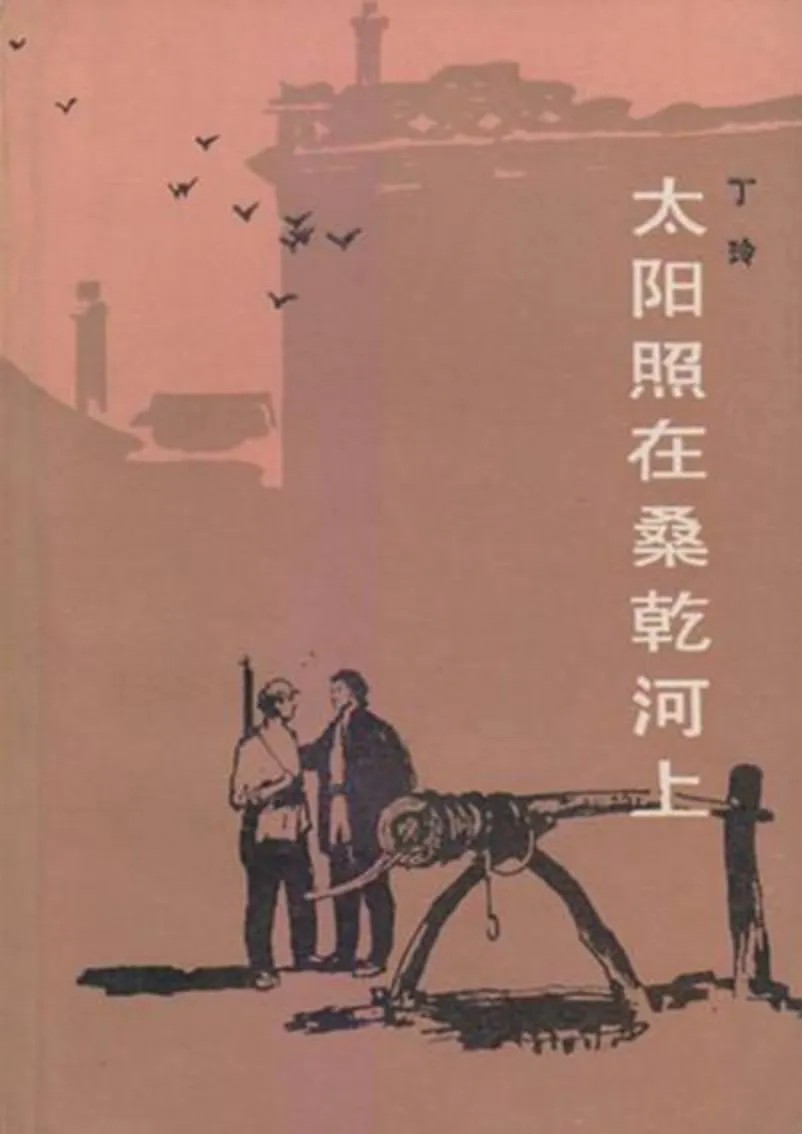

▴

丁玲《太阳照在桑干河上》

1948年

第三个要讨论的文本是社会主义现实主义小说经典,1948年丁玲的《太阳照在桑干河上》。丁玲亲身参与土改运动,在群众运动中积累经验,并将其汇集于这篇土改题材的小说中。而在农民翻身做主人的故事中,他们如何获得新的阶级意识,并用新的阶级身份发出自己的声音是关键一步,但是在小说中丁玲提及,或许由于富人的淫威,或许由于某种宿命的悲观,农民总是畏首畏尾,不敢发声,直到受到暖水屯工作组的启发,小说尾声一章“决战”,他们才将对地主阶级的怨气倾泻而出,农民们一遍遍讲述自己受到的压迫,每一次讲述,大家都报以热烈的吼声,大家越讲越怒,有人气噎住了喉咙,在一边喘过气来又继续讲述。对于上述“诉苦”的书写,不仅是怨愤的集体发泄,也是一种教育,在丁玲笔下,更是一种声音的操练:台上台下,干部群众相互呼应,吼声连在一起,这一幕让人不由联想到迅雷诗中革命先锋与群众之间相似的唱和;不过与迅雷的短诗不同,丁玲笔下引导怒吼的不是孤独的先锋,而是干部的集体组织代表人民发声,农民群众通过学习新的政治语言,从屏住声音的粗人变成吼成一片的革命主体。这种新的政治语言把通俗的表达和诸如“团结”“封建”这样新的词汇结合在一起,涵义模糊而灵活,富有煽动性,把劳苦大众与乡土社会传统精英对立起来,把个体引入斗争的政治结构中。诉苦激发群众的复仇渴望,很快嘴上的宣泄变成身体的暴力,自发的暴力、阶级斗争的逻辑与群众的形象结合在一起,潜伏在群众中内在的革命激情爆发出来,用行动来强有力地说话。王德威老师很早便注意到现代中国左翼文学书写中革命暴力的合法化,在这样的书写中,革命的未来,只有通过暴力的洗礼才能诞生。

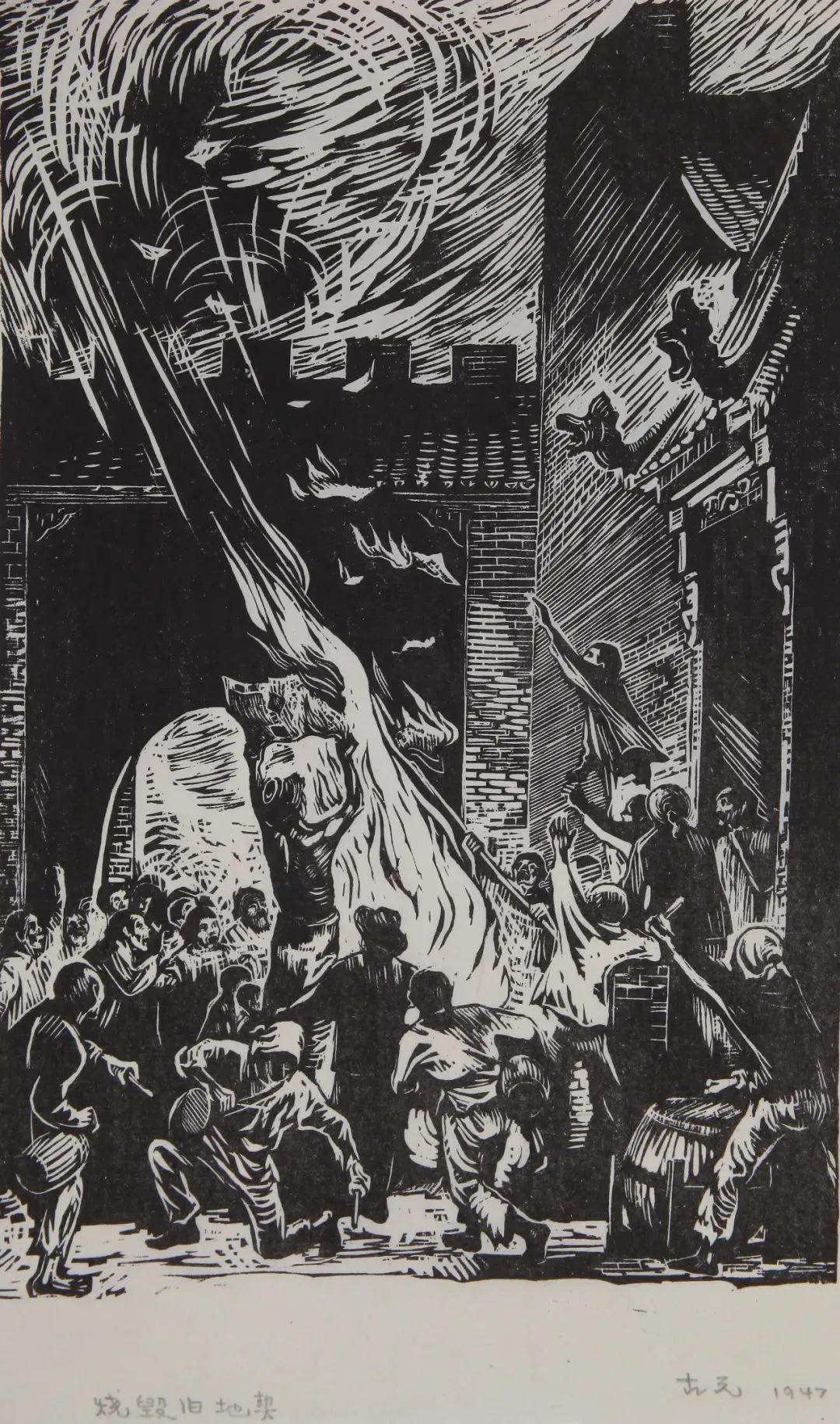

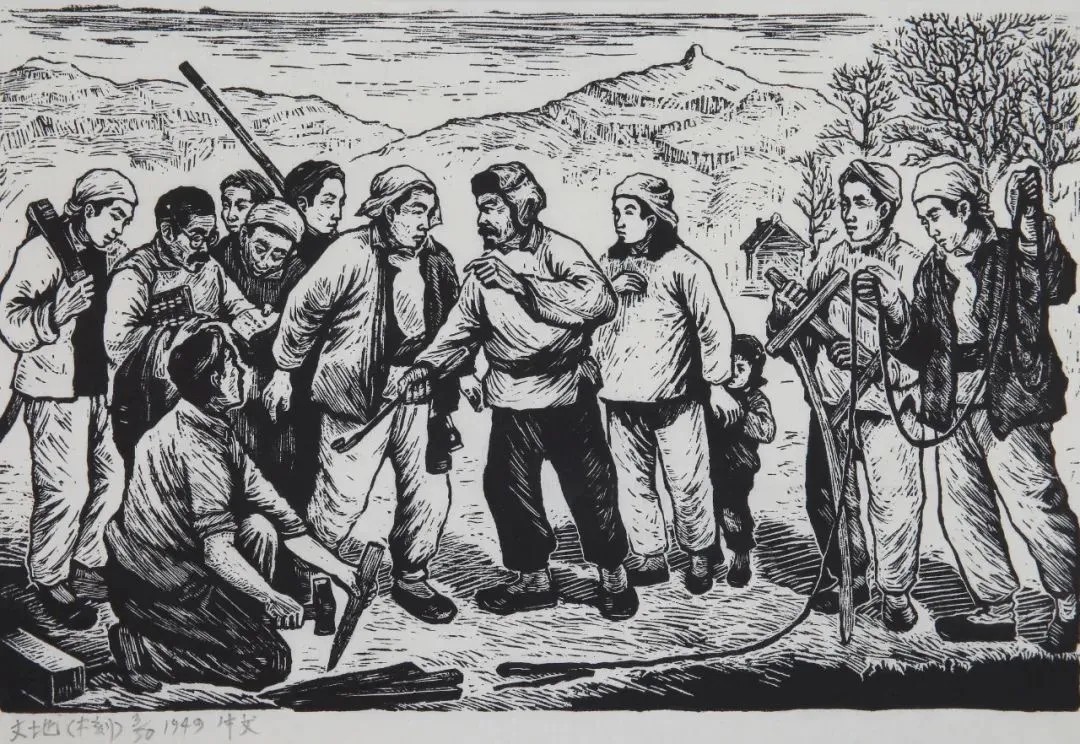

▴

牛文 《丈地》

黑白木刻 1949年

丁玲关于土改运动中对集体动员的书写,把对正义的追求和集体的暴力联合在一起,同时肖铁老师也指出,革命的书写并不仅是复仇与暴力的宣泄,同时也是对这种本能的约束与转移。小说中,当愤怒的群众快把地主钱文贵殴打致死的时候,支部书记与宣传委员跳到人群中用自己的身体隔开群众与地主,丁玲由此写出暴力的宣泄与强加的克制之间的辩证关系,朴素的复仇激情证明,只有共产党的领导才能激活人民群众最真实的冲动,但群众的痛快必须适可而止,被激活的情感与冲动也必须被迅速控制,激活与限制的相辅相成证明了党领导的合法性。而后,小说进入土改运动的庆功会,丁玲的描写突出一个“亮”字。农民群众通过诉苦获得新的阶级意识,它超越理性认识,直抵情感深处,“他们为一种极度欢乐,为一种极有意义的情感而激动而投入到一种好像是无意识的热闹了,这是多么的狂欢呵!”无意识的热闹与狂欢,与其说庆祝新意识的觉醒,不如说庆祝这份觉醒更深层,近乎本能的激情。而值得注意的是,群众之声的爆发一方面是自发的,另一方面也是经过精心布置的:群众的口号声与欢呼声属于一个更大的政治仪式,庆典不只为自己,也为推翻阶级敌人、发动农民群众的党。正如斗地主时人民的暴力本能一经释放便被压住一样,极度狂欢的群众也需要被安静下来。

但程仁又在台上大喊了起来,许多人帮助他喊:“大家不要讲话,不要闹,不要唱歌。”声音还是不易停止下来,隔了一会儿,安静了些,才听到他喊:“游行示威!”

台上的红布横帐子穿在两个竹篙上取下来了,这一面横旗做了开路先锋,紧跟着它走的是丝弦班子,其次民兵,民兵后边便是全村老百姓,男子在前,妇女在后,最后是小学生。他们从大街穿小巷,从小巷走到村外边,队伍拉得很长,街巷两旁还有少数留在家的走出来看。每当他们走过一个地主家时,便喊“打倒封建地主”的口号,声震屋宇。那些地主家里都大敞开门,都没有人出来,只有少数几家有一两个站在门外,瞠目向着怒吼的群众。

丁玲的小说别有意味之处便在于,无意识的狂欢变成律令的展示,杂乱的喊声变成整齐的口号,狂欢的群众排在横幅和民兵后,井然有序地开始游行,丁玲记录了群众内在自发无意识的能量被规训的时刻,这也是声音的编码与被编码后声音的公开展示。正是通过这样的编码与展示,群众之声才变成主人之声,翻身的群众不仅喊出他们的阶级仇恨和对党的忠心,更重要的是,在这一刻,让地主们惊恐的是,愤怒的群众本身变成修辞,成为象征着中国巨变的符号。丁玲小说中怒吼的群众揭示了革命主体性的吊诡:革命的人民群众是实践的主体,他们翻身,他们怒吼,但同时他们也受限于这种实践,因为他们需要以正确的姿势翻身,以正确的声音怒吼,片刻的无意识狂欢随即被整齐的游行取代,丁玲笔下怒吼的群众与鲁迅1927年笔下“无声的中国”形成鲜明的对照。

在上述三个文本中,群众的怒吼响彻云霄,作家们想象出不同的场景,并常常把自身置身于声音的洪流中,希望在群众的怒吼中,为自己的声音找到位置。郭沫若把自己想象成留声机,宣称自己是声音透明的通道,但很快如同丁玲小说中所述,党取代了他们的位置,成为群众声音唯一的代表。

▴

柯犂“服从群众”(小游戏)

最后,肖铁老师以1949年前后陕甘革命边区的许多杂志上的一则小游戏“服从群众”作为结束:“有二三十人的团体就可以组织。把参加游戏的人围坐成圆圈,领导游戏的人坐在中间。他说:‘群众说站起来’,‘坐下去’等等。他自己可能配合着这些话站起来,坐下去。有的时候也许和话相反,参加的人都不要管他。只有他说:‘群众说站起来’,‘群众说坐下去’;在行动之前加上‘群众说’三个字的时候,大家才照做。如果有人在没有‘群众说’的时候就行动起来,就算错了,就被淘汰,坐下不动。最后留下的一个人就是胜利者。”游戏的设计者柯犂演示了游戏的教育目的:要服从群众,服从群众就是要服从那个能够因众之名而发声的人。有趣的是,它也没有忽视群众的虚构性,游戏的目的恰恰是要训练参与者们忽略这种被言说的群众的虚构性。

▴

讲座现场

冯淼老师盛赞,肖铁老师的群众知识史研究清楚呈现了社会变革中中国知识精英的群众观念的演变,其中尤为重要的贡献在于,他识别出在全球群众话语转向背景下中国近现代史中群众的普遍性与特殊性。由此,冯老师提出两点值得深入讨论之处。其一,肖铁老师新书值得注意的群体心理学全球学科史视野,而1928年大革命以来涌现的关于农村的社会调查,其中蕴含社会科学视野的进步,同样是全球的问题;相比于此前教会、文本、语言的方向,这些被资助调研的进步知识分子,对中国社会,尤其是底层农村社会也会有更深入的认识。故冯淼老师也提出经由政治经济学对群众问题考察的另一条可能的,物质性的思想脉络。其二,书中对于30年代,尤其是文化大众化实践的论述,也值得更深入的拓展。姜涛老师指出,文本和历史现场的结合将使得文本的延展和解读更有意味,如迅雷的诗歌其实诞生于大革命失败后街头斗争的经验,幽灵先锋也就具有革命低潮期的独特意蕴。另外,知识分子和群众声音的构建过程并不是简单的二元,多点相互关联,内部层次、中介、互动非常复杂,知识分子走向大众这句话还没说完,还有大众走向我们,这个过程是双向的。走向大众也是打开自己,重构自己,因此艾青的诗歌就非常有自我重构融合的意味。

讲座最后,肖铁老师对冯老师的评议进行了回应,与会学者与听众就知识分子与大众、文学与史学等问题进行了热烈的讨论。