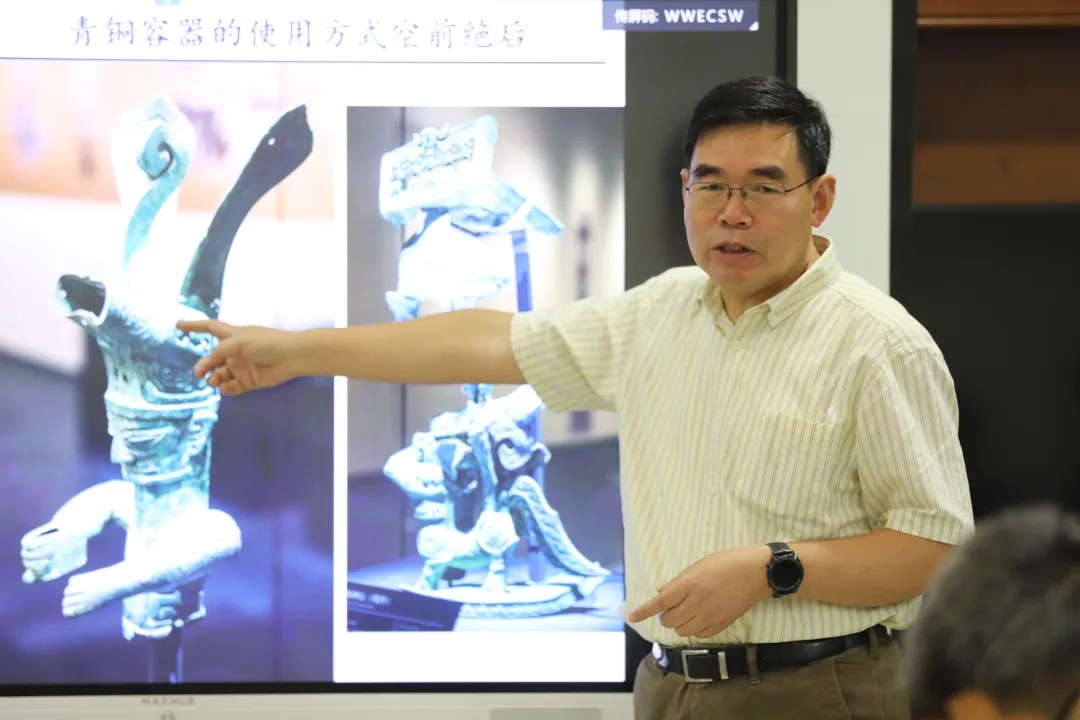

2024年9月10日下午,文研院第十七期邀访学者内部报告会(第二次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、剑桥李约瑟研究所所长、剑桥大学麦克唐纳考古研究所研究员梅建军作了题为“三星堆青铜器的技术特征和来源问题”的报告,同期邀访学者董玥、刘后滨、陶安(Arnd Helmut Hafner)、郭俊叶、赵伟、宋念申、韩炳华、鲁明军、黄冠云、李萌昀、张锦、吴功青、孟国栋、孟琢、焦姣、胡箫白、冯嘉荟,文研院院长杨立华、副院长段德敏、院长助理韩笑等参加了报告会。段德敏老师代表文研院向梅建军老师颁发了邀访学者聘书,韩炳华老师作为主持人介绍了梅老师的研究领域和学术背景。

梅建军老师对本次汇报的题目缘起做了简短说明:自三星堆器物坑1986年被发现以来,学者们已对三星堆器物坑出土的青铜器展开了很多深入的研究工作,揭示出其在制作工艺和材料方面的一系列特征。随着这些特征的揭示,三星堆青铜器与周邻地区青铜文化的关系成为困扰学术界的一个关键问题。本报告旨在分享已有科学分析研究所取得的成果,解读其意义,同时也将指出一些至今难以给出圆满回答的疑难问题,尤其是三星堆青铜器包含的所谓“高放射性成因铅”所带来的相关问题。

▴

文研院副院长段德敏老师向

梅建军老师颁发邀访学者聘书

梅建军老师的报告主要分“三星堆青铜器的考古发现和研究”“三星堆青铜器的技术特征”和“三星堆青铜器的来源问题”三个部分。首先,梅老师结合图片向与会学者们介绍了三星堆遗址的地理位置、1986和2021年发现的器物坑的分布,以及2021年新发现文物的相关信息。梅老师指出,2020-2021年,考古工作人员在三星堆发掘出了“怪兽”、祭坛等前所未见的文物,其中有不少青铜器的用途至今仍未有定论。可以说,中原地区出土的青铜容器大多是用于祭祀的,但在三星堆,对青铜器的理解有一套独有的观念模式,其使用方式是空前绝后的。

▴

三星堆出土网格状龟背形铜器,用途未知

接下来,梅老师对现有的与三星堆青铜器和三星堆文化相关的研究工作进行了简要梳理。在学界集中关注的问题中,与本次报告相关的主要有两个:其一是三星堆文化与中原和长江中下游地区青铜文化的关系;其二是三星堆青铜器的制作技术及其来源。关于第一个问题,目前主要有三种观点:第一种观点认为,三星堆文化是古蜀文化,在本土产生,与中原和长江中下游地区的青铜文化虽有联系,但主要是本土发展演变的结果;第二种则主张“三星堆文化是在中原和长江中下游地区青铜文化的影响下发展起来的”;第三种观点认为,三星堆文化不仅与中原和长江中下游地区青铜文化有联系,也与更遥远的西亚、中亚地区存在联系。关于三星堆青铜器的制作技术及其来源,有学者对三星堆青铜器进行了分类,认为三星堆青铜器可以分为本土和外来两类:头像、眼形器和神树等属于本土的器物,而容器则来自于长江中下游地区。梅老师介绍,曾经有外国学者认为三星堆1986年出土的青铜器是用失蜡法铸造的,而中国学者的研究表明,三星堆青铜器大部分都是采用组合陶范技术制作的,反映了其与中原和长江中下游地区的密切联系。梅老师强调,三星堆青铜器有自己的一些工艺技术特点,但铸造三星堆青铜器所用的金属原料(铜、锡和铅)似乎又都是外来的,这两个要点特别值得注意。

▴

三星堆出土的青铜器

器身与尾部在3000多年后合为一体

武汉大学张昌平教授在2006年发表的《自产与输入:从纹饰风格看三星堆铜器群的不同产地》一文中提到,李学勤先生早在1993年就提出,三星堆青铜容器与中原器有别,而与长江中下游出土的器物更接近,故中原的影响当经湖北、湖南发生。1996年,李伯谦先生撰文指出,三星堆青铜容器“具有浓厚的商式作风,……是当地铸造的,模仿的原型应当是当时流行的商式器物”。1999年,三星堆考古发掘领队陈德安先生在正式出版的发掘报告中认为,“铜器应是在该遗址范围内铸造的,而不是从外地输入的”。同年,美国普林斯顿大学贝格立(Robert Bagley)教授则提出,三星堆的“尊、罍与长江中游地区同类器相匹配,充分说明他们是从那里输入的”。张昌平教授主要研究了三星堆青铜器上的纹饰,指出“只见容器纹饰(或者说是来自东部地区的纹饰)对非容器器类纹饰的单向影响……以尊、罍等青铜容器为代表的南方东部青铜文化逆长江而上,传播到三星堆文化,其部分文化因素又为三星堆文化所吸收和引用”。也就是说三星堆其它器物上的纹饰受到了中原铜器上纹饰的影响,并非独立发展。

关于三星堆青铜器铸造原料的来源研究,有如下重要研究成果:金正耀先生早在1999年就指出,三星堆文化可能对殷商文化的青铜生产有过非常重要的影响。2003年,孙华和苏荣誉先生在论著中指出,所有的铜器都为三星堆本地所铸,但其铸造工艺则可能完全来自中原。2013年,北京大学崔剑锋教授等发表了《三星堆遗址祭祀坑中出土部分青铜器的金属学和铅同位素比值再分析——对三星堆青铜文化的一些新认识》一文,再次肯定三星堆青铜器无论类型(容器类或非容器类如人像、神树、眼形器等),都具有“高放射性成因铅”的特征。在他们看来,“铅同位素比值的分析则揭示出两种文化的铜器可能拥有同一个来源。而铜像和面具等大量三星堆文化的铜器很可能是在非常短暂的时间内铸造并埋葬的”,进而推测“三星堆文化的大部分本地青铜器很有可能是外地工匠携带着金属原料来到三星堆后在很短时间内铸造而成的”。2023年,四川大学黎海超教授在《三星堆一、二号祭祀坑出土铜器产地问题初论》一文中,提出了更为大胆的观点。他首先认可“三星堆本地式和外来式铜器表现出相同的微量元素和铅同位素特征,所用原料一致”,并且发现“非三星堆特征的大口尊圈足上有三星堆特色圆孔,且可能为铸造成形”,即中原的大口尊不铸造圆孔,而三星堆所出却有圆孔。他据此推测,这些铜器可能是三星堆人向殷墟工匠“定制”的,殷墟应是三星堆铜器的来源之一。黎文认为,“三星堆铜器有着复杂来源,殷墟、长江中下游、三星堆本土均可能是来源地。”黎教授还提出“三星堆当地应有铸铜作坊”,但梅老师指出,目前的考古工作还没有发现与“铸铜作坊”相对应的炉壁和炉渣等实物证据。

▴

三星堆遗址出土的青铜面具

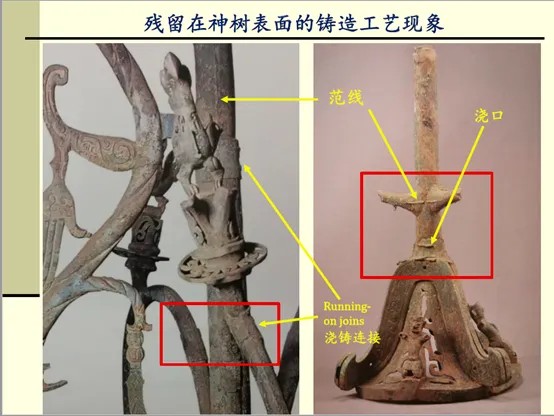

在报告的第二部分,梅老师向与会学者介绍了三星堆青铜器的技术特征。梅老师首先综述了曾中懋、金正耀、孙淑云、马江波、崔剑锋、吴小红等学者的研究成果,总结了三星堆青铜器原料的两个特征:其一是大多数三星堆青铜器均用铜锡铅三元合金(Cu-Sn-Pb) 制成,仅有少量的铜器是用铜或铜铅二元合金制成的;其二是与中原式的青铜容器相比,三星堆本地式的青铜器(如人像、神树和面具)含铅比例更高,含锡比例更低。曾中懋先生将三星堆铜器的制作工艺划分为六类,即“浑铸法”“分铸法”“套铸法”“爪铸法”“邦铸法”和“锻打法”。梅老师强调,所谓的“套铸”“爪铸”和“邦铸”,都是指先铸的部件如何连接的问题,实际都是分铸法,曾文的价值在于指出了三星堆的很多铜器、尤其是大型铜器都是采用分铸法铸成的。同时,梅老师推测,三星堆的铸造技术很可能存在一定的局限性,所以只能完成小型器物的铸造,然后再拼接成大型器。许杰先生提出,三星堆青铜器制作工艺最大的特点就是“没完没了的连接”(relentless joining),即先做好小东西,然后连接起来,并且认为这项技术是从中原学来的。

▴

三星堆出土的青铜神树表面的浇口、范线等铸造痕迹

梅老师以神树上残留的范线为例向与会学者展示了三星堆铸造工艺的特点。他提到,中原地区的青铜器通常都会用石头将范线打磨掉,但在三星堆,不知出于什么原因,范线大多都保留了下来。苏荣誉先生指出三星堆的一些铜器在铸造后未经进一步的加工处理,如去除表面的毛刺、打磨扉棱等,表明其制作过程可能比较匆忙。他还注意到三星堆所出青铜面具上会有一些用独特工艺切割出来的方孔,非常罕见。在苏先生看来,三星堆铜器的范铸工艺来源于中原和长江中下游。

郭建波和陈坤龙等学者对三星堆青铜器进行了X射线断层扫描,发现青铜树枝中存在“芯骨”和“芯撑”等中原地区铜器中尚未发现有应用的工艺。梅老师总结指出,三星堆的绝大多数青铜器均采用组合陶范铸造工艺制作,显示出与中原或长江中下游地区的某种联系;同时,神树枝的铸造则显示出使用“芯骨”等前所未知的工艺,似乎是当地的某种技术特征;三星堆青铜器大量采用了连接(铸接)工艺,制作后没有进行进一步的表面处理,外表显得比较粗糙。

在报告的第三部分,梅老师讨论了三星堆青铜器的来源问题,首先介绍了前人的研究成果。1995年,金正耀教授对53件三星堆出土青铜器的铅同位素数据进行了对比分析,发现不同器类青铜器的铅同位素比值均属所谓“高放射性成因铅”,并且这种高放铅也见于安阳殷墟和江西新干出土的青铜器,从而“揭示了黄河流域青铜文明和长江流域以及西南地区青铜文明之间的某种深层联系”。2013年,崔剑锋等学者测试了17件三星堆青铜器的铅同位素比值,结果均为典型的高放射性成因铅,说明“所有的铜器不管是三星堆文化特色的铜像等还是中原文化的尊、罍等都是同一矿料来源”,而且很可能来自同一铸造地或由同一批工匠铸造完成,从而得出了“三星堆文化的大部分本地青铜器很有可能是外地工匠携带着金属原料来到三星堆后在很短时间内铸造而成的”这一引人注目的结论。2022年,崔剑锋和马仁杰撰文进一步指出:“三星堆青铜器中使用的高放射性成因铅与同时期的殷商铜器具有共同来源,从而说明三星堆文化代表的古蜀文明与商文化之间存在着资源共享、技术交流、文化互动等各方面的密切联系。”

梅老师通过展示图片,向在场的学者们介绍了不同地区青铜器器型、工艺的差异,重点讨论了汉中地区的青铜器,因为汉中是商代青铜技术网络的一个节点,它与多个地区存在密切联系,如长江中下游和关中地区,与三星堆也可能存在联系。2016年,陈坤龙等学者在英国《古代》(Antiquity)杂志上发表论文,指出类型学和科学分析均表明汉中地区存在本地的冶金生产,并且汉中青铜器的存在表明“中心-边缘”模型过于简单化,商代的冶金布局实际上要复杂得多。梅老师介绍,汉中青铜器是在一个长时段里形成的混合体,其中大部分可能是从外部输入的,但也有一小部分是当地或本土生产的。本土生产的铜器包括镰形器、璋形器和竖銎钺,无论是器型还是化学成分都非常独特,但数量较少,制作也显得粗糙。另外,汉中青铜器多出自窖藏或器物坑,而非墓葬,其组合及其功用或许与中原和长江中下游地区有所不同。梅老师还将汉中青铜器与三星堆青铜器进行了对比,指出就类型而言,汉中青铜器与三星堆青铜器有显著的区别,仅有个别的类型可能存在可比之处,比如容器尊和罍,还有人面具和兽面具,另外一个可能最有关联的器物类型就是璋形器。汉中出土了一些青铜制作的璋形器,三星堆出土了玉牙璋,还有持璋的小铜像,以及某些铜器上有璋形器的装饰图案。梅老师强调,对璋形器的重视或许是两地青铜器关联最深的一个方面,是否暗示在宗教信仰方面,两地或许存在某些共性?就青铜器的科学分析而言,汉中青铜器中所见到的特殊合金成分的材料,包括铜砷、铜锑和铜砷镍合金,在三星堆均没有见到。然而,陈坤龙等学者在另一篇文章中报告了对汉中青铜器铅同位素比值测定的结果,发现其中有很高比例的高放铅,结合前人有关高放铅的相关讨论,他们提出秦岭山系因其所处的地理位置,很有可能是高放铅金属材料的一个潜在的来源地,尽管该地区目前尚无矿冶遗址的发现来支撑这一工作假说。

▴

三星堆遗址出土的持璋小铜人

梅老师总结,根据金正耀、崔剑锋和吴小红等人的研究,三星堆青铜器无论是容器还是面具和人像,都普遍含有“高放射性成因铅”。因此,就铅同位素比值特征而言,三星堆与安阳殷墟、陕西汉中和江西新干出土的青铜器似乎是一致的,这一结果提示三星堆所获取的铸铜原料,或许与殷墟、汉中和新干等遗址都存在某种关联性。这些发现为三星堆青铜器的相关研究带来了启示,也伴随着相应的困惑。目前的研究结果似乎都指向“单一来源”的工作假说,即基于这种类型的铅似乎只在特定时段(大致在商代)出现和使用,在西周时期就基本不再出现了,所以假定含有高放铅的铅矿(甚至铜矿)可能只出自某一特定的矿区,这种特定矿物原料的使用和废弃或许与政治权力转移所导致的金属矿源转变有关。梅老师认为,这种“单一来源”的假说其实跟很多科学分析的结果存在内在冲突,其提出和论证的基础并不牢固,或许现在应该开始正视这一假说所面临的种种困境,采用一种更为开放的思路,以探讨“高放射性成因铅”存在多个来源的可能性。他指出,如果我们接受产出含有高放铅的铜料与铅料可以有多个不同的来源,那么高放铅的存在就不一定是各区域青铜器共享一个矿物来源的结果了。换言之,高放铅的发现并不必然支持不同地区出土的青铜器存在那么强烈的在铸铜原料意义上的关联性。

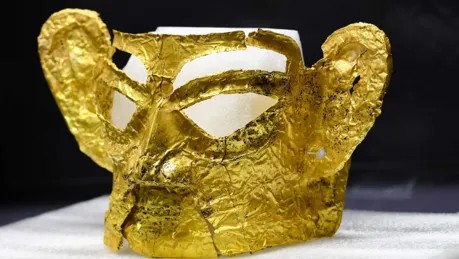

另外,汉中青铜器无论是从时代上还是地理上看,都与三星堆青铜器比较接近,而考古类型学和科学分析研究所揭示出的最重要的特征,就是存在“本地生产”,尽管规模不大,但意义显著。由此推论,三星堆也应该存在本地的生产和技术创新。三星堆铜器不仅在形制上风格独具,如立人像、头像、面具、祭坛、神树等,而且在制作技术上也有本土特征,如近期研究所揭示的铸接、“芯骨”和“芯撑”设置、钻孔等。这些技术上的创新,跟器物的艺术风格和造型功能密切相关,应该是由当地的社会和观念体系所推动的。汉中和三星堆青铜器中均检测出很高比例的高放铅存在,似乎提示无论是铜矿还是铅矿都可能来自同一来源,这是非常令人困惑的结果,特别是就汉中青铜器而言,某些本土生产的特殊合金也呈现高放铅的特征,很难解释为单一的矿料来源。梅老师强调,三星堆青铜器本地技术特征的揭示具有重要意义,表明三星堆青铜器尽管在制作技术上与殷墟和长江中下游的铜器有相似之处,但仍有不少自己的特征,说明很可能存在本地生产。三星堆遗址不仅出土了大量的青铜器,还出土了很多金器,比如金面具,金器加工技术和金料的来源同样有待深入的探讨。鉴于更早的使用金器的考古实证出自中国西北地区,三星堆与西北地区以至欧亚草原地带的文化联系也是值得进一步关注的课题。在考古发现和相关科学分析证据依然不足的情形下,对于与铸铜原料来源相关的问题,持“怀疑”和“开放” 的态度或许是更为妥当的选择。

▴

三星堆出土的金面具

这件金面具重约100克,应是贴附在其它器物上的,

而并非一件独立存在的器物

在讨论环节中,与会学者们围绕本场报告的内容进行了交流。

刘后滨老师和郭俊叶老师针对三星堆中的青铜器被仓促掩埋的原因进行了讨论,引证了与敦煌藏经洞相关的“废弃说”“战争说”等观点,并提出了是否可能是因为宗教冲突的猜测。梅建军老师进行了回应,指出在三星堆器物坑中确实发掘出了小型祭坛,而且三星堆青铜器中有不少还经过焚烧,这些观点都是有可能的。不过对于这些复杂的遗迹现象,做场景的还原还是比较困难的。

董玥老师提问当时的三星堆大概有多大的区域和多少人口。梅老师回应,整个成都平原最富庶的地区就是古蜀国,考古资料显示,当时已经能够进行水稻种植,农业是当地的支柱性产业,人口和区域都应有一定规模。

韩炳华老师补充,最新的考古测年研究显示,三星堆文明的时间大致在距今3200年到3000年,最晚时间在商周之际,也就是“武王灭商”的阶段,《尚书》记载当时周武王联合了一个叫“蜀”的国家,也就是说古蜀国参与了武王灭商,让我们很容易想到这个古蜀国(金沙文化)可能与三星堆文化废弃有关。从商王朝对周边特殊的管控模式看,三星堆文化形成之初应该和商文化有密切联系。有以下几个问题可以将二者联系起来:第一是梅老师介绍的铜器原料问题;第二是技术工艺;第三是工匠(工匠对材料发挥的作用可以是有差别的,比如根据当地的需求进行“定制”);第四就是设计(设计取决于需求)。从这四个角度来看现有材料,三星堆初期应该被商王朝控制过一段时间,一部分青铜礼器被从商文化区分配到了这里,被分配的也有原材料和工匠,但很快商王朝就失去了对三星堆的控制(如果三星堆的铜器与殷墟铜器持续大致同步更新,说明商王朝对这个地方是持续管理,但三星堆的状况并非如此,说明商王朝在很短时间内就失去了对三星堆的控制)。因为工匠的工艺水平不同,所以需要采取分铸法。三星堆人利用铸铜工匠铸造适用于自己信仰需求的小型器,铸造这些器物的材料有可能有原材料,也有可能是熔化重新利用的器物,而铸造技术依然是属于被分配的这些工匠所拥有。韩老师还结合“息”国的迁徙历史,推测三星堆人也是在商周之战结束后被要求迁离故土的,人被迁徙,器物被匆匆掩埋。韩老师补充说要谨慎对待“高放射性成因铅”的相关问题,在这种原料的使用背后有更大的社会历史背景,这些和青铜铸造业的发展过程是同步的。梅老师回应,韩老师的补充非常重要,技术研究应该结合社会背景。

▴

梅建军老师在报告中

鲁明军老师提问,当技术分析结果和纹样风格分析结果出现差异时,应该相信哪种研究方法?现代技术测定的金属元素比例可能是古人随意选取添加的,该如何看待这种情况?梅老师回应,青铜器埋在地下会发生锈蚀,不同金属元素的锈蚀情况有差异,所以仅对铜器表面进行分析,或者假定金属元素在铜器内部均匀分布,都会造成数据的误差。尽管如此,数据分析还是有必要的,需要明确要解决的是什么问题。

焦姣老师提问,考古学者应该如何主动去补充逻辑链条上的缺环,比如如何找到相关的矿脉。梅老师通过举例回应,考古需要通过大量的田野考察工作和熟悉周边环境的当地人帮助来寻找相关材料。

孟国栋老师提出,三星堆内出土的礼器可能是殷墟赏赐的,以示对三星堆地区的控制,三星堆当地并不完全知道如何使用,仿制了一些小型器。梅老师回应,“中央控制论”是一种很好的解释模式,但“纵目”以及权杖上的纹饰等意象是否能在中原文化中生长是存疑的,并且“纵目”等也有相关文献记载,应当不是偶然出现的,所以需要了解三星堆人有什么样的宗教信仰观念,考古证据不完整的时候可以不急于解释。

随后,梅建军老师对学者们的其他提问和观点进行了回应,并建议不必“观念先行”,希望有更多的考古材料能用来讨论三星堆的相关问题,报告会在热烈的讨论中结束。