2024年9月3日下午,文研院第十七期邀访学者内部报告会(第一次)在静园二院111会议室举行,北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院教授刘后滨老师作了题为“《唐六典》的经典地位与思想史意义”的报告,同期邀访学者梅建军、董玥、Arnd Helmut Hafner(陶安)、郭俊叶、赵伟、宋念申、韩炳华、鲁明军、黄冠云、李萌昀、张锦、吴功青、孟国栋、孟琢、焦姣、胡箫白、冯嘉荟,北京航空航天大学人文社科高等研究所盛珂,北京大学哲学系宁晓萌,《中国高校社会科学》编辑部朱博宇,中央党史文献研究院李瀚,文研院院长杨立华、副院长段德敏、院长助理韩笑等参加了报告会。杨立华院长代表文研院向刘后滨老师颁发了邀访学者聘书,段德敏老师作为主持人介绍了刘老师的研究领域和学术背景。

报告会伊始,刘后滨老师对本次报告的题目缘起做了简短说明,希望能将传统官制的题目与思想史结合起来,引起更开放性的关注。若将《唐六典》视为唐代的制度事实,却发现二者不能完全铆合。《唐六典》对后来时代制度的影响是很大的,研究唐代以后国家政治制度、政务运行及内在逻辑,都离不开《唐六典》的文本描述。

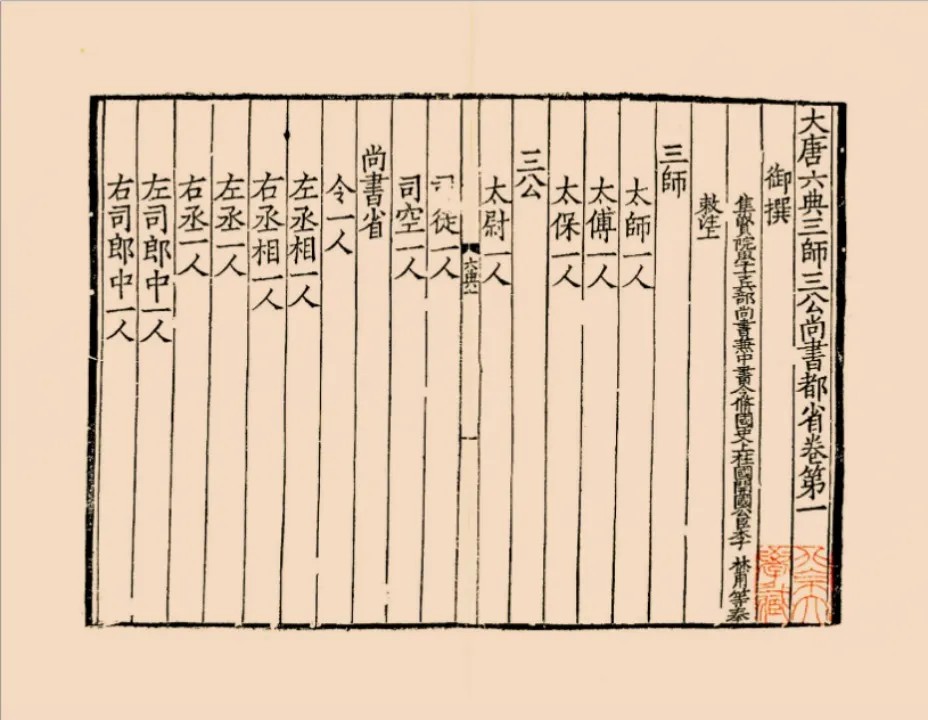

刘老师以《〈唐六典〉的制度描述与礼乐文明新经典的建构》(《齐鲁学刊》2023年第5期)的主体内容,作为报告的引言。开元时期是中国古代历史上有条件、有自信构建自身话语体系与文明经典的时代。汉唐经学的转变是以《春秋》为核心到以礼学为核心,开元时代的任务就是构建礼学经典新的解释体系,进而构建新的经典。开元时期的君臣具有高度的自信,有意识构建礼乐文明的新经典,以《唐六典》取代《周礼》、《大唐开元礼》取代《礼记》。《唐六典》按照开元《职员令》的篇目顺序,从《三师三公尚书都省卷第一》到《三府督护州县官吏卷第三十》,分为30卷。《官品令》《职员令》规定了中古国家最基本的组织结构。

《唐六典》的编撰体例是“以令式入六司,象《周礼》六官之制,其沿革并入注”。唐玄宗手写六条“理典、教典、礼典、政典、刑典、事典”,目标是比附《周礼》六官,编纂当代经典,“法以周官,作为唐典”。张说、萧嵩、张九龄等三任宰相兼任集贤院学士知院事,编纂进程并无明显推进;以韦述为代表编纂《初学记》的学士们加入这项工作后完善了上述体例。从后来呈现出来的文本结构来看,《唐六典》在模仿《周礼》的同时,回到制度现实,融入正在施行的律令格式,即“以令式入六司”。学界过往会认为《唐六典》是开元时期制定的一部行政法典,这一观点是值得商榷的,其文本内容与现实的制度运作存在相当的距离。《唐六典》存在大量的职官沿革的内容,并入注文之内。

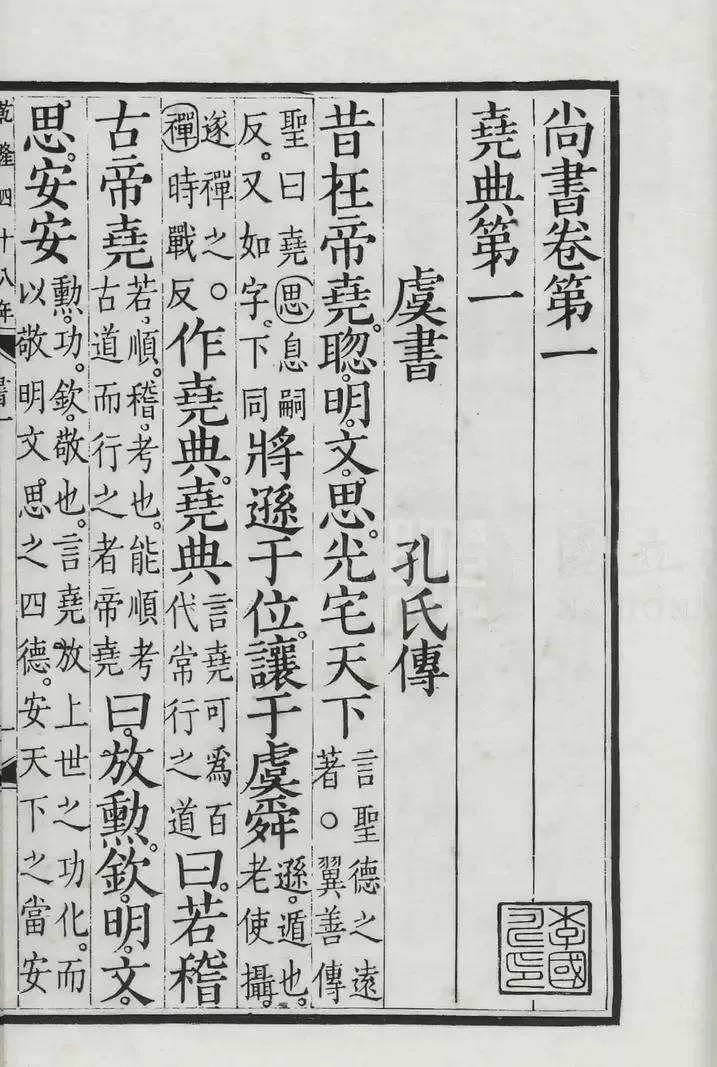

▴

《大唐六典》

《中华再造善本》影印宋绍兴四年温州州学刻递修本

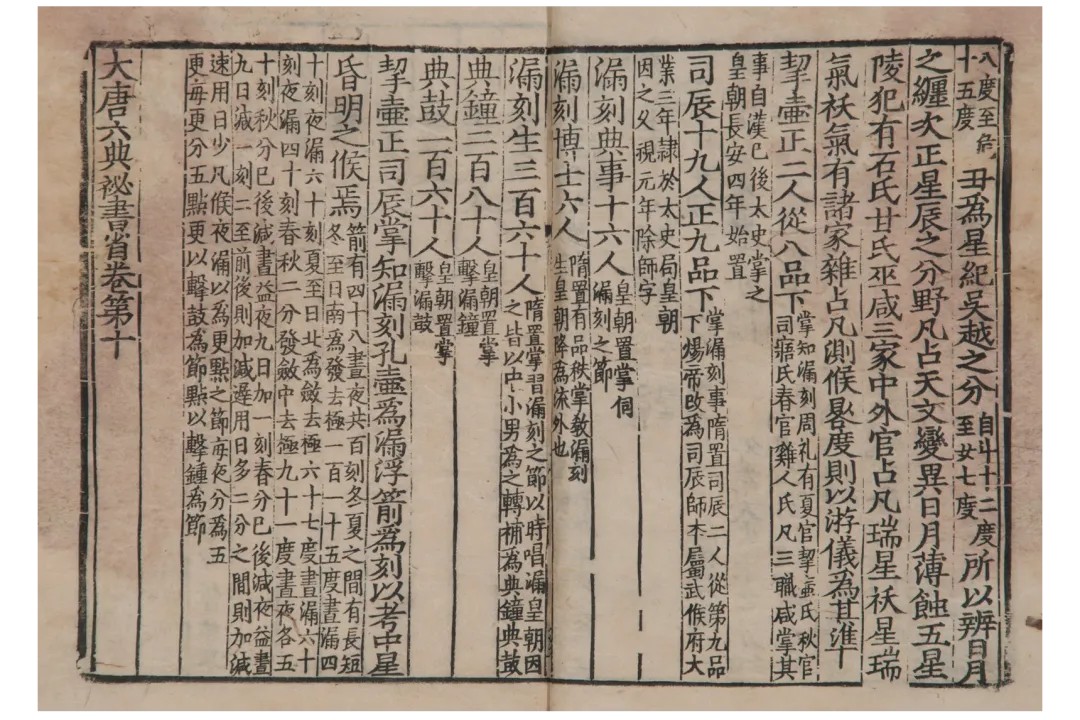

《唐六典》的文本形态是以官司统领职官,以职官编次令式,间以大量小字注文说明前史职官沿革和唐代制度变化,卷首罗列机构职员。每卷卷首都记载了国家机构,如卷一“三师”“三公”“尚书都省”;明确职官的事任,即掌某事,附载与其职任相关的律令格式;“前史”,即《唐六典》小字注内有关职官沿革的文本是有史源可循的,基本是类书(如《初学记》)及正史的《百官志》《职官志》等;卷首罗列涉及机构的官吏员额,与《周礼》颇有相似之处。如何将唐朝建国至开元时期百余年间的制度变化在《唐六典》中体现出来,这是编纂时遇到的难题。开元二十五年,唐王朝集中修订律令格式。开元二十四年,李林甫主持编纂《唐六典》,但开元二十五年令没有进入《唐六典》。李林甫的重要贡献之一,即是将唐玄宗于开元二十三年、二十四年、二十五年颁布的制敕,尤其是有关制度调整的制敕,编入小字注文,然而唐代制度百年间的变化在《唐六典》中的体现,绝非仅靠此番操作完成的。

《唐六典》制度描述的四个维度是选择性收录并提炼律令格式,借用经典文献中的语汇并赋予新义,以事任为中心梳理前史职官沿革以区别于类书以及以律令官制的框架融汇新的制度元素。唐代的律令格式是可执行的、切于实用的法令规定。有一种观点认为,中晚唐与宋朝用《唐六典》是作为令式的辑本使用;日本学者复原唐令时,以《唐六典》与《通典》摘引的令文为参照,《通典》有系年信息,但保存的令式条文数量很少。《唐六典》收录的令文是改编、提炼而来,若用以复原唐令,需要注意方法论的问题。《唐六典》与律令格式之间的关系,这是一项重大课题。中国古代的制度描述讲求因革损益,如井田与贡赋等经学词汇被《唐六典》借用而赋予新的内涵。《历代职官表》是工具书,但《唐六典》是“礼学性质”的著作,职官之间的线索搭建是很重要的,除了行政逻辑,也有经学逻辑。唐朝百年间的制度变化如何落到文本之内,这是与开元年间的制度深层次转型相关的。使职大量出现,三省六部的官员逐渐阶官化。《唐六典》并非是凭空擘画新的制度蓝图,其重心还是要编纂反映本朝制度成就的经典,坚守着律令官制的框架,将新的制度因素融入旧的框架之内。

▴

《阙楼仪仗图》(局部)

陕西历史博物馆藏

刘老师的报告包括四个方面的内容:(1)《唐六典》编纂意旨中的经典构拟;(2)《唐六典》在唐宋时期制度建设中的作用和地位;(3)《唐六典》在传统官制书中的地位;(4)《唐六典》的思想史意义。

刘老师指出,编纂《唐六典》既要照应时代诉求,又要和古老的经学和官制书传统相结合,这是《唐六典》编纂意旨中的经典构拟。唐玄宗《定〈开元六典〉敕》指出:“听政之暇,错综古今。法以周官,作为唐典。”“唐典”与“周官”二者之间并非只是形式和体例上的模仿,更重要的是制度精神和经典地位的匹敌。当时以《开元六典》为名,获得如同《周礼》在儒家经典体系中那样的尊崇地位。《唐六典》并非是奉命而草就之作,其内在体例与逻辑虽有不协调之处,需结合制度现实做出解释,考察制度文献、制度现实和制度观念之间的关系,以及制度观念在现实当中的实际作用。《唐六典》的编纂总体上贯穿着严谨的思路,文本层次分明,服从于开元时期特定的历史任务,提供了帝制后期制度构建的核心概念与制度书写的经典范式,虽然没有也不可能成为唐代九经之外的第十经或后来十三经之外的第十四经,但对后代的制度建设产生了深远影响。

张说、张九龄与开元时期的学士群体,对《唐六典》的编纂产生了深刻影响。孙逖所作张说挽辞,其谓:“海内文章伯,朝端礼乐英。一言兴宝运,三入济群生。”张说出将入相,三秉大政,三修国史,知集贤院事,具有领袖群伦的文学地位与学术号召力,成为当时及其后相当长时间内官僚和文人精英人生目标或仕宦书写的理想模板。张说之后,宰相任集贤院(大)学士兼修国史成为传统,萧嵩、张九龄、李林甫都是如此。张说罢宰相,仍“监修国史”。此一阶段“兼修国史”可能包括《唐六典》的编纂。《唐六典》虽然最终由李林甫领衔奏进,李林甫也在开元二十四年以后的收尾阶段做了不少增补,尤其是加入了开元二十五年及此前几年的制敕,但总体框架和目标定调,应是以张说为核心的文士群体制定的。韦述等学士的加入,主要是解决了编撰体例的问题,也还是在落实张说和张九龄等的礼乐主张。唐玄宗《集贤书院成送张说上集贤学士赐宴赋得珍字》诗句“礼乐沿今古,文章革旧新”,及在张说去世后罢开元十九年元正朝会,颁《赠张说太师诏》谓“弘济艰难,参其功者时杰;经纬礼乐,赞其道者人师”,表明开元时期的君臣有着重建礼乐新经典的自信,张说在礼乐文明转型中发挥了关键作用。

▴

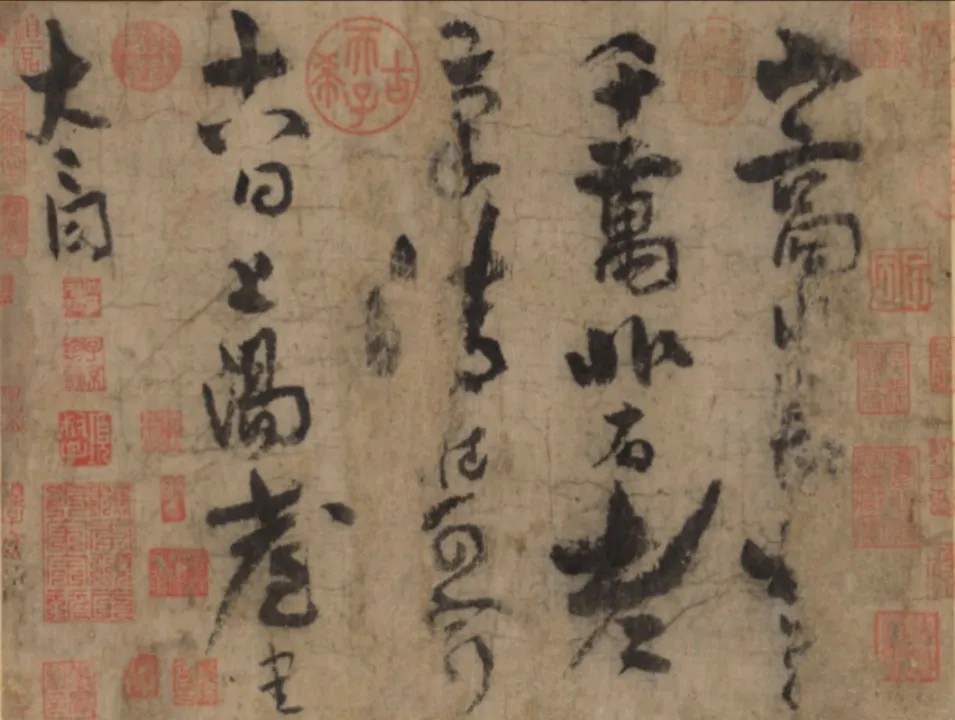

李白《上阳台帖》

故宫博物院藏

刘老师明确表示,唐宋间制度建设中《唐六典》的作用与地位,就是考察《唐六典》对帝制时期的中国后半段历史发挥了何种作用。《唐六典》有没有施行,这是东亚学术界的公共话题。实际上,《唐六典》并非现代法学意义上的行政法典,没有像律令格式那样颁发到各个州抄录。学界有一种观点认为,文献中的“准《六典》”是因其保留了唐前期的律令格式而参照制定一些规章制度。可是,《唐六典》收录的令式与令式原文相差甚远,大概不能发挥令式辑本的作用。

后世典籍对《唐六典》的援引亦不止于令式。《旧唐书·礼仪志》记载“会昌六年议东都立庙”一事,其引《唐六典》的内容,可对应工部郎中员外郎之职“东都”条注:光宅中,遂改为神都,渐加营构,宫室、百司,市里、郛郭,于是备矣。《唐六典》此处只是历史描述,并非制度规定,而这种描述本身成为了后代援引的依据。同时,也存在援引《六典》而不引令式的情况。开元二十五年以后,律令格式不再有大规模删定,开元时期编撰的《唐六典》不仅便于征引,且更具权威性。

在唐令复原的学术背景之下,《唐六典》和律令格式是否可视为等量齐观的“旧制”成为非常重要的学术问题。刘老师明确指出,《唐六典》虽然提供了复原律令格式的线索,但要警惕方法上的陷阱。《册府元龟》记载,后唐长兴二年正月诏曰:“其律、令、格、式、《六典》,凡关庶政,互有区分,久不举行,遂至隳紊。宜准旧制,令百司各于其间录出本局公事,巨细一一抄写,不得漏落纤毫,集成卷轴,兼粉壁书在公厅。若未有廨署者,其文书委官司主掌。”说明当时是同时参考律令格式和《唐六典》的。后唐政权以唐王朝继承者自居,《唐六典》是其支撑自身合法性与制度建设的重要依据。

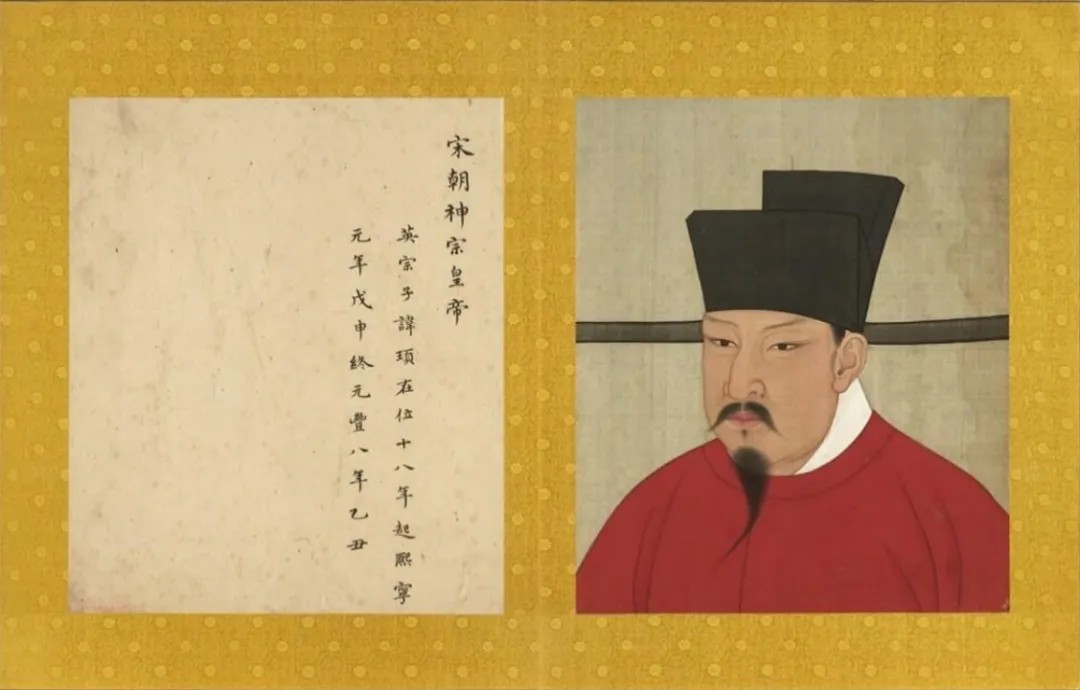

《唐六典》在北宋制度建设中也发挥了重要的作用。宋仁宗嘉祐年间,韩绛请将本朝故事、名臣遗范“依《周礼》《唐六典》著为一书”,仁宗诏翰林学士胡宿、知制诰刘敞详定以闻。后“条上改正、裁损、申明十事”,均以唐制为依归。虽然没有编纂出一部“宋六典”,但《唐六典》在使职差遣制盛行的北宋承平时期依然发挥着制度建设的典章作用。元丰五年六月,“仿《唐六典》修改官制”,“以中书造命,行无法式事;门下审覆,行有法式事;尚书省奉行。”范祖禹元祐年间即称元丰改制“一切遵用唐之《六典》”。宋人将《唐六典》的制度描述理解为唐前期的制度事实,尤其在元丰改制后存在着更加明显的以宋制解释唐制的情况,这对于认识《唐六典》的性质及其与唐代制度事实的关系会带来陷阱。元丰改制后,国家政务运行机制恰恰还是《唐六典》遵照的律令官制瓦解以后逐渐行用的使职差遣制,但制度框架却依照《唐六典》而制定。元丰改制“正名”而未“正实”,用《唐六典》描述的制度框架统合起了唐中后期至北宋发育完善起来的使职差遣政务运行机制。

▴

《宋代帝半身像》(宋神宗)

台北故宫博物院藏

刘老师详细叙述了《唐六典》在传统官制书中的地位,援引程大昌《雍录》与《四库全书总目》予以解释。程大昌认为“唐世制度凡最,皆在《六典》”,列举了几项事例,“牛僧孺奏升谏议为三品,用《六典》也。贞元二年定著朝班次序,每班以尚书省官为首,用《六典》也。又其年窦参论祠祭当以监察莅之,亦援《六典》”,《唐六典》也成为宋代草制之官的参考。四库馆臣认为,“(程)大昌所引诸事,疑当时讨论典章,亦相引据。而公私科律,则未尝事事遵用”。传统国家的所谓法典(如果要借用法典一词)或典章,其意义或不在于事事遵用。“世所称述周官外,惟《唐六典》最古耳。”从《周礼》到《唐六典》之间的很长一段时间,存在诸多的官制书,四库馆臣认为“《唐六典》最古”的视角是值得继续深入思考的。

《唐六典》是以事任为逻辑主线梳理职官沿革,这是一个明显而重要的特征。这与开元时期官僚制度建设和法令编撰中重视事类的取向是一致的。清人编《历代职官表》就与此不同,更多是一种可供检索的工具书,而成不了《唐六典》那样的政书。

刘老师紧接着分享《唐六典》的思想史意义。其一是崇树律令的法律思想。《唐六典》的编撰,是唐前期制度建设不断完善的结果,其中一个很重要的方面是唐朝建立以来不断修订的律令格式。全书的内容安排就是以《职员令》为纲的,是对现行律令制度的一种对照与回应。尽管开元时期已经出现了重大的制度变化,许多令式已不适用,产生了许多新的制度或制度元素,《唐六典》也大量加以吸纳。但全书的框架是律令官制,以尚书省居首,各种新制(使职)皆附丽于律令职官之下。对此,当不宜以保守目之。《唐六典》大量引用令格式,并对律令格式四种法令形态做出规范表述。《唐六典·尚书刑部》对律、令沿革的注释颇为详尽,其后总结“凡律以正刑定罪,令以设范立制,格以禁违正邪,式以轨物程事”。这或许不能完全从法律、行政逻辑去理解,而是具有经学的意涵,是以经学的逻辑去表述当朝律令建设的成就。

其二是强调因革的制度理念。制度建设的思想基调是因革损益。《唐六典》对前史职官和本朝制度变化的描述,突出事任为中心。以事任为逻辑主线梳理职官沿革,与开元时期官僚制度建设和法令编撰中重视事类的取向一致。这条逻辑主线贯彻着行政理性,进而贯通制度的历史因革。因其体例要求,正文需要模仿《周礼》,制度描述相对静态,注释则呈现出制度因革损益的连贯性。第一卷对于宰相制度因革的描述,置于大字正文,是全书对于制度因革的概述。张耐冬《〈唐六典〉所见唐前期宰相观念考论》(《中国高校社会科学》2024年第3期)一文,对此有较为明确的阐释。

其三是重视变化的管理思想。使职的出现是中古官制史上的重大转向。《唐六典》在坚持旧有的律令官制框架之下,如何融入新的制度因素,李林甫居功甚伟。《唐六典》在律令官制的框架中融入了不少新出现的制度因素,如卷五《尚书兵部》即记载八节度之设。

▴

《大唐六典》书影

其四是把握整体的国家观念。日本学者小岛浩之提到,《唐六典》试图以职官书的形式,从历史和现状两个方面来描绘世界的全貌。卷二《尚书户部》记载:“郎中、员外郎掌领天下州县户口之事。凡天下十道,任土所出而为贡赋之差。(其物产经不尽载,并具下注。旧额贡献,多非土物。或本处不产,而外处市供;或当土所宜,缘无额遂止。开元二十五年,敕令中书门下对朝集使随便条革,以为定准,故备存焉。)分十道以总之。”接着摘引《户令》《田令》《赋役令》的主体内容,涵盖从民众生活到国家运行的整体环节。贞观“十道”与开元“十五道”的概念不同,“十道”对应着《禹贡》“九州”的框架性经学概念;十五道是行政意义的。“十道”提供了唐代行政运行的基本地理区划,是各种使职差遣的基本单位,使职体系的成长与“十道”的关系非常密切。

其五是遵经用权的经学思想。《唐六典》的体例和语汇“法以周官”,虽受到北周和武周制度建设的影响,但总体上有很大的超越,是对《周礼》制度精神和经典地位的效法,而没有停留在官名改易和六官的框架模仿上。制度描述动静结合,经权并用。正文的典雅和注释的详尽,是一种有意的编纂技术。此外,《唐六典》大量借用经典,赋予新义。如井田、王城与王畿等。“井田”一词,遍见于经部典籍及先秦诸子著作之中,《唐六典》的借用是对这个语汇用于制度描述的一次强化,影响深远。井田作为一个经典语汇,在唐代政治生活中可以涵盖的方面或指涉的内容相当广泛,是否涵盖了尚书户部所统四司的大部分政务,包括土地、赋税的管理以及财货的储藏运输等,或者说即使无法涵盖,但除了井田一词,似更无有可替代者。

▴

刘老师在报告中

刘老师最后总结提出,《唐六典》堪称礼乐文明新经典,兼具制度通史、法令摘编和制度规划蓝图的性质。《唐六典》借助《周礼》的典范作用,通过制礼作乐的方式,探索正在深层转型的制度发展(形式上维护旧有律令官制的框架),尤其着重于通过典制文献的编纂建立起维护君主至高权威及保障皇权有效行使的体制机制,具有鲜明时代特征和思想内涵。题名御撰的形式和性质都值得特别重视。此外,《唐六典》具有制度典范意义,尤其在于提供了再往前走的一个基准的框架,建立了一个制度典范。北宋元丰时期还可以用《唐六典》来作为制度改革的蓝本,因为它有超越时代性的内容在里面。不仅为其后三个多世纪的国家体制规划了方向,而且对整个中国帝制后期历史的发展都有着举足轻重的影响。《大唐六典》和《大唐开元礼》发挥的历史作用足可与《周礼》媲美。

在讨论环节,与会学者们围绕本场报告进行了交流。陶安(Arnd Helmut Hafner)老师表示听完刘老师的报告大受启发,但还有些疑问,开元时期编纂《唐六典》的原因是什么?刘老师回应道,编纂《唐六典》是开元时代的需求,与内外部环境关联密切,唐前期的律令官制是很死板的,到一定程度需要制度转型,总结本朝制度建设的成就是为了开新。

盛珂老师认为,理解开元时期的核心精神,经学制礼作乐是理想化的,与现实有距离,《尚书》是现实的,《周官》是理想的,开元时期的人感受到时代发生的变化,必然有新的精神需求,而《唐六典》正是在此基础之上,方能研究制度的因革损益。成功与否并不重要,重要的是时代问题是什么以及如何解决,并且要实现什么。

▴

清乾隆四十八年武英殿影刊《尚书》

赵伟老师认为,组织社会学之中新制度主义流派的观点,如迈耶(John W.Meyer)、罗恩(Brain Rowan)发表的经典论文《制度化组织:作为神话和仪式的正式结构》,或许会提供新的视角。组织面临双重的环境,一是技术层面的,对于唐王朝来说,这是百年的基业与总结;还有制度环境,即合法性。九州、十道等词汇的应用及对《周礼》的尊崇,其目的可能是取得合法性,关涉到制度环境之中制度神话的问题。二者之间,实际上存在冲突;合法性很重要,但实际的组织真正实践的时候,是象征意义上的接受。《唐六典》作为制度典范的意义,或许与此有关联。

孟琢老师指出,就《唐六典》阅读体验来说,经学味道并不浓厚,井田、王城等词汇是编纂者费尽全力才铆合起来的,或许可以从经史的关系来理解。若按照经学的逻辑,需要有很强的理念去规范现实,王莽的政治实践是完全失败的,按照经学的逻辑去行政,这是实现不了的。东汉以来,经学始终存在理念与实践之间的张力,郑王之争之中,郑玄是较为理想的,王肃是更现实的。行政跟经学之间,二者是很难契合的。刘老师询问,唐玄宗是否有这方面的意图。孟老师认为,若在这个脉络之中,《唐六典》只能是有限的经学,有限的理想主义,开启了经史结合的新形态与新可能。如十道等现实设计,虽其传统从《周礼》《尚书》等经典而来,但实际功能却相差甚远。这可能是一种新典范的开创,既是《周礼》的结构,又有现实的考虑。刘老师认为,确是如此,《唐六典》离经学远,却又有关联,可能是王莽以来经学理想落实得较好的一次。题名御撰,可能就是一种高度的经学自信吧。

▴

明刻本《山海经》

李萌昀老师认为,认同《唐六典》并非是行政法典,并不是去规定什么,而是表达一种理念,具有纲领性的理念设计的意味。从经学的层面去谈论《唐六典》的意义,还是偏重于其理想性与纲领性。之前自己会认为《唐六典》是行政法典,这可能是因阅读的惯性而产生的。《山海经》也有类似的情况,其本质并非是一部书,《山经》是巫书,《海经》类似于图像说明。《上山海经表》给《山海经》做出了一个最基本的定型与前提,反而把人带入进去。《山海经》有两种意味,一个是原始的,一个是想象《山海经》为一个整体,想象本身也是有意义的。回到《唐六典》,后世借此想象盛唐,改创新的制度,虽与开元时期的制度现实有差距,但作为想象来说,或许发挥了行政法典的意义。刘老师认为,中国古代国家治理的盛世模板,大概就是开元。《唐六典》某种意义上承担着国家治理盛世的想象任务。

胡箫白老师认为,一般理解行政法典的脉络,可能是从《唐六典》《元典章》到《大明会典》《大清会典》。《大明会典》“诸司职掌”,即准《唐六典》。朱元璋一开始对世界充满着浪漫化的想象,到弘治、正德年间以及万历年间的《大明会典》,浪漫与理想化的内容被剥离了,落实到现实的行政。若《唐六典》是描绘世界图景的文本,为何中晚唐没有说要回到盛唐,要树立文本的合法性。刘老师认为,唐中后期引用《唐六典》,是局部的制度建设,似乎是搁置了《唐六典》。安史之乱之后,行政秩序在重新调整,使职系统并未体系化,北宋前期逐渐固定化了。当正在成长的使职体系没有固定时,《唐六典》制度框架可能无法凸显出来。而且,《唐六典》制度图景的落实或者哪怕是想象中的展开,是需要强大的中央集权作为前提的。唐代中后期藩镇的强大,缺少回到《唐六典》的现实语境。

▴

杨立华院长为刘后滨老师颁发邀访学者聘书

杨立华老师认为,开元时期的太平局面从诗文之中大致可以想象,李白《子夜吴歌·秋歌》云:“长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。”船山(王夫之)在《唐诗评选》中赞赏此诗说:“天壤间生成好句,被太白拾得。”这是一种太平盛世的图景。《唐六典》就是“新《周礼》”,实际上是在盛世基础之上再造新经典。唐玄宗御注《老子》,是想取代王弼。这并非现代意义上的建构,而是宣扬或呈现他所达到的治世、盛世。刘老师回应道,这更加说明了《唐六典》的施行是要倚靠强大的中央集权的;安史之乱之后时势变化迅速,可能没有施用《唐六典》的时代条件。

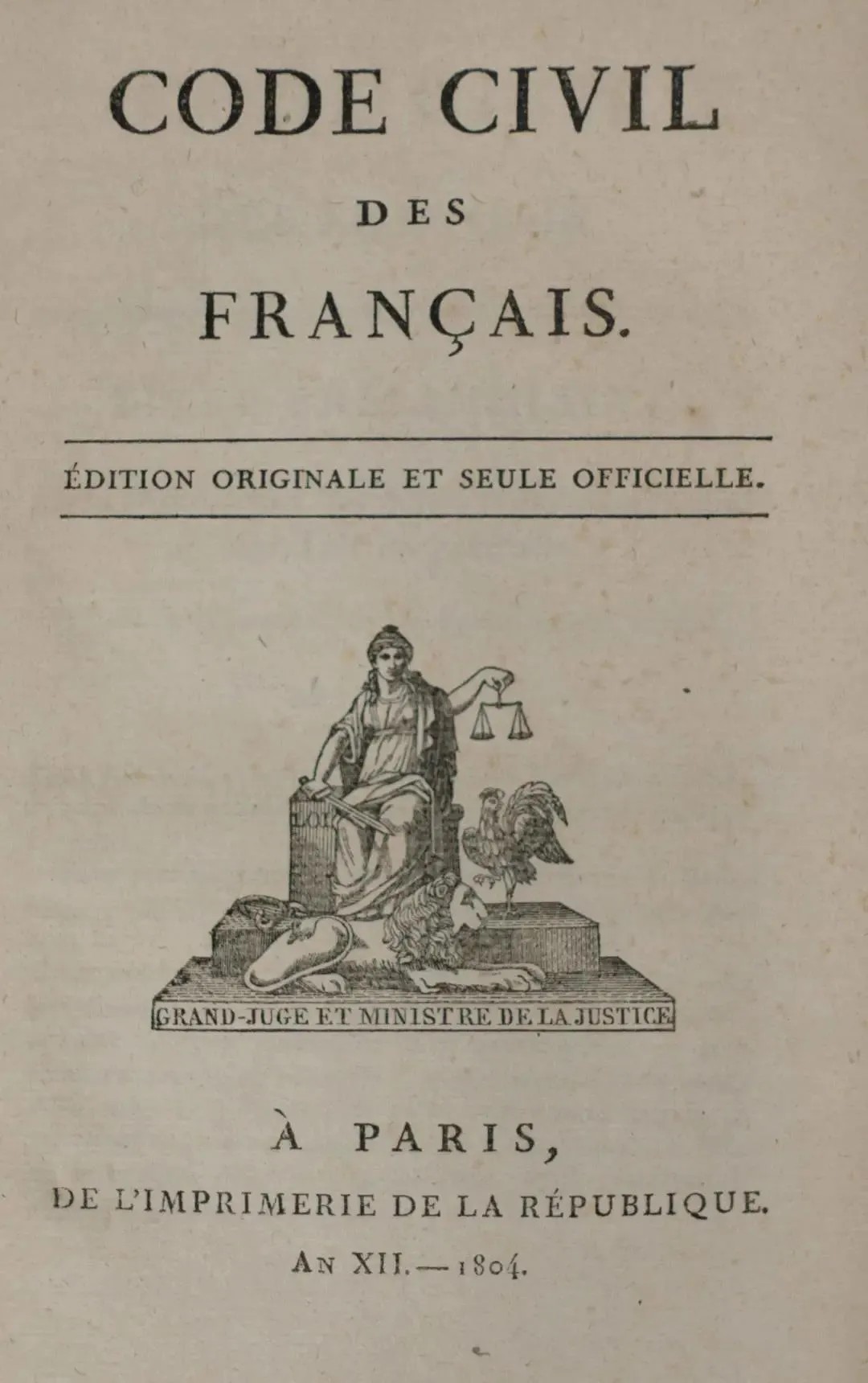

焦姣老师认为,刘老师的报告引发了自己有关西方传统的思考。与《唐六典》相似的思想体系并非只存在于中国古代经史关系之中,类似如《周礼》就是《十二铜表法》,《唐六典》就是《查士丁尼法典》,后世表示要回到罗马的政体,都会对其进行模仿,如《拿破仑法典》。编纂体例的延续在后世呈现出不同的政治作用。焦老师询问,《唐六典》编纂方式在何种程度上被延续、再现,以及后世之人是否会意识到这是实际运行的制度还是世界图景的表达。刘老师回应道,讨论《唐六典》是需要语境的;《唐六典》很大程度上代表盛唐,是唐代礼乐文明的结晶,宋代以后讨论唐制就是受《唐六典》的影响。

▴

1804年颁布的《拿破仑法典》,亦称《法国民法典》

吴功青老师认为,焦老师的分享很触动自己。清末民初的法律变化很大,旧有的法律模式难以维持。刘老师的分享与西方的法律传统很相似,就西方法律传统而言,十五六世纪前后就有不同,罗马法的法律只是礼法,其中沉淀着许多的价值;从马基雅维利开始,国家制定法律的标准就不是教化,国家是中立的。中国古代的法律体系中礼法之间的关系,与现代法律体系有相当大差别。中国古代法律的复杂关系,是否就可以说是中国人对法律的特殊理解。刘老师认为,定性是否为法典,是需要考察国家形态本身如何界定法的地位和作用。这在唐代的国家形态之中,也可能就是法;从现代行政逻辑来说,这可能并不是法。国家形态及功能为何,以及编订《唐六典》这类书时又如何定位自身,这些或许都是后续思考的方向。

韩炳华老师从考古的层面,提供了开元时期社会变化的新角度。从葬制来看,墓葬转型的关键期是在安史之乱,安史之乱以后,葬制发生了很大的变化,规格降低,这在墓葬体系之中一直到宋代没有太大的变化。一次安史之乱是否会产生如此之大的变化,是否在此之前,社会危机已在潜伏,朝廷以《唐六典》加以约束和规范。孟国栋老师认为,或许可以和《大唐开元礼》比对,唐代的政府相对是比较宽容的,制度上的约束和解释力没有那么强。刘老师认为,开元盛世背后,最高层有一种预警心理,既要维持大唐开国一百年的辉煌,而走出武周又是现实需要,在即将达到顶峰的时候,或许会有一种担心。随后冯嘉荟老师和段德敏老师继续就《唐六典》发表了各自的观点,报告会在热烈的讨论中结束。