2024年5月21日下午,文研院第十六期邀访学者内部报告会(第十二次)在静园二院111会议室举行。复旦大学李猛副教授作题为“文能安邦:六朝檄文的制作与传播”的报告,同期邀访学者妹尾达彦、王瑷玲、刘皓明、周明初、郜积意、俞学明、于建军、魏继印、丁辉、赵晶、蒋文、皮迷迷、张萌,文研院院长杨立华、副院长段德敏、院长助理韩笑,清华大学国学研究院特聘客座教授戴景贤,首都师范大学历史学院聂溦萌等老师参加了报告会。院长助理韩笑代表文研院向李猛老师颁发邀访学者聘书,主持人蒋文老师以陈琳写作讨曹操檄文这一著名史事,引出李猛老师本次报告的主题。

李猛老师的报告以六朝檄文为研究对象,围绕檄文的用途与体式、檄文的文本与存录方式、檄文作者、撰写檄文的风险、檄文的阅读传播、六朝檄文的研究价值等六方面展开。报告伊始,李猛老师回顾了八九十年代以来的国内外六朝文学研究,依托《文选》学会和《文心雕龙》学会这两个具有国际影响力的学会,名家云集,成果丰硕。不过,近年来似乎遇到了瓶颈。最主要的原因是传统六朝文学文献亡佚较多,且多为节本。而且,六朝文学研究的基础文献已实现数据化,可以说六朝文学中的重要的作家作品、文学现象、文体特征等,基本已有充分的研究,传统的六朝文学研究已很难取得突破。

鉴于此,李猛老师认为六朝文学研究目前至少有两个方向值得深入,一是基本文献的再整理,如佛教主题的诗、文和小说;一是六朝笔体文的研究。刘勰在《文心雕龙》中按有韵与否,将“文”分为“韵”与“笔”,这也是当时共同的理念:《文选》近四十种文体以及《隋书经籍志》“集部总集类”中著录的分体总集,都是笔体文占绝大多数。因此,六朝笔体文的规模与数量,远超诗赋,其实用性也更强。李猛老师认为此前的六朝文学研究偏重诗赋与小说,对笔体文的研究又多以单篇、平面研究为主,还有探讨的空间。自己则从政务运作、文书制度、公文作者、文体形式等角度讨论六朝笔体文。六朝笔体文中,与政治关系密切的主要有九锡文、劝进文、禅诏等禅代前后的文书,符、檄等军国文书。李老师指出六朝政局变化纷繁,无论是禅代,还是地方州镇举兵,都会有相应的文书写作,禅代文笔都是当时一流文士所撰。六朝文士参与政治较深,因而非正常死亡的人数与比例,整体上远超其他时代。

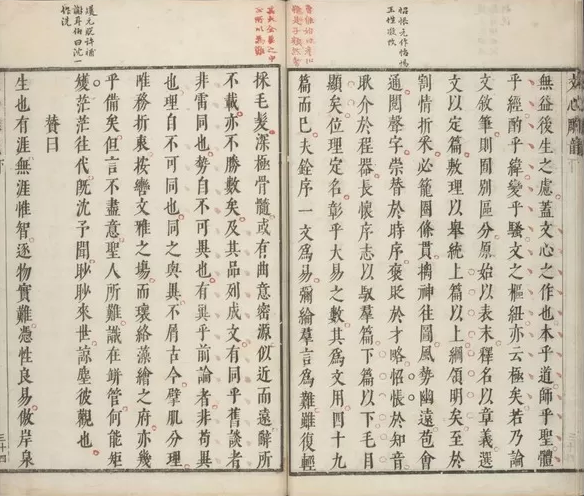

▴

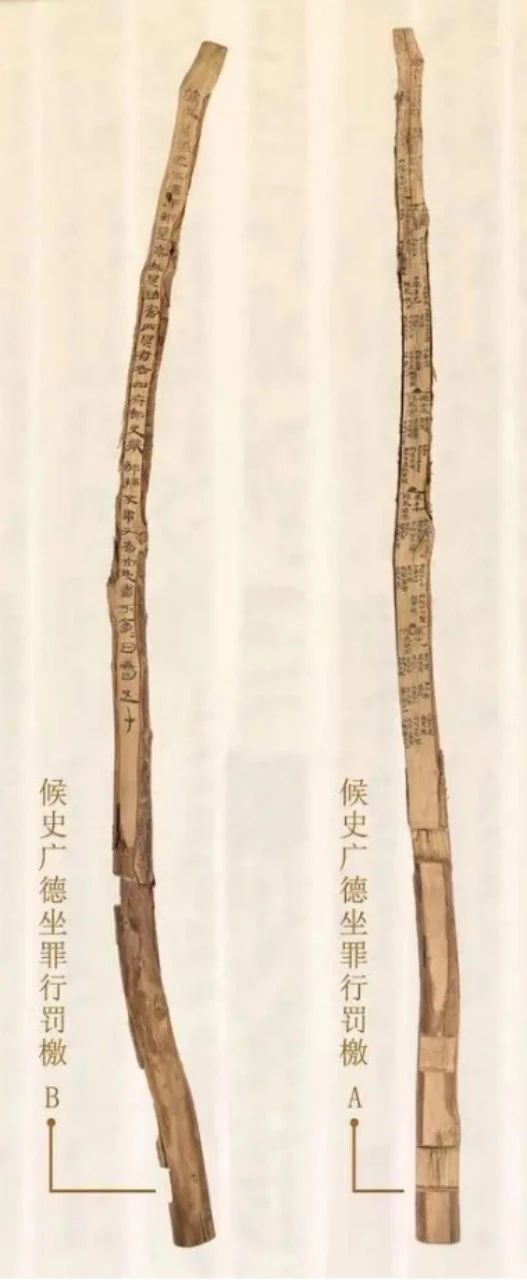

候史广德坐罪行罚檄

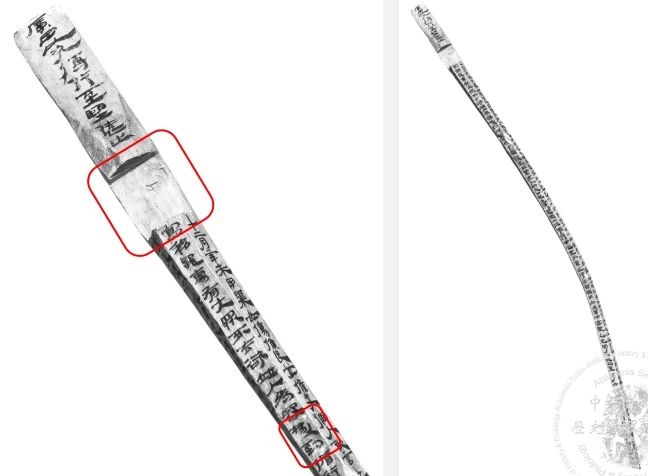

檄文即是与政治运作密切的一类笔体文,最初写作于简牍木版,后多以纸为载体。《说文解字》释“檄”云:“檄,二尺书”,结合出土汉简也可知,这种作于木简上的“檄”,是一种公府文书,简上往往还带有封泥。现存六朝檄文则多作于纸上,可分为军事檄文与州郡征吏檄文两大类。根据《隋书·李德林传》以及李渊《诫表疏不实诏》,战时军中羽檄等文书一日即有百数,这也许是夸张之词,但反映出檄文等文书在军事活动中需求量很大。自南宋以来,因士子准备博学鸿词科的需求,不少学者总结檄文的写作程式,用以备考。王应麟《词学指南》卷三详述“檄”这一文类的格式,吕祖谦也曾论述檄文基本写作章法。一篇檄文由抬头、正文和结尾组成。抬头一般包含檄文双方重要信息。正文从讨叛招降说起,痛骂对方并盛赞己方,最后明赏罚以开喻,还会通过求购悬赏收拢人心。结尾一般是“檄到如章,书不尽意”“檄到宣告,咸使闻之”一类套话。六朝檄文目前保存较多的是军事檄文,可分为对峙政权之间的檄文和地方举兵檄文。州郡征吏檄也大量存在,不过篇幅较小,仍多用檄版写就。六朝檄文主要有四种存录方式:总集、中古史传、唐宋类书、宋元地方总集和明清选集。檄文存录方式决定了檄文文本的完整与否,史传、类书收录的檄文多删除抬头、结尾,而《文选》等总集收录的檄文则大多保留。此外,失败一方的檄文往往无法完全保存。南宋以降所能看到的六朝檄文,其实是层层转抄的。

▴

广田至望远以次传疑虏入寇檄

随后,李猛老师又论析了六朝檄文的作者和作意。六朝檄文是文士代笔,且无论是国家之间对峙的檄文,还是地方举兵檄,撰写者都是当时的一流文士。中央多由职掌制诰的官员草拟檄文,如普通七年(526)梁武帝北伐,檄文由当时掌中书制诰的裴子野撰写。地方举兵时的檄文则多由诸王府中的记室参军执笔。檄文在写作之外,还有并作与遴选、润色与改治等流程,凸显时人对檄文撰写与檄文文辞之重视。撰写檄文风险较大,一旦己方失败,则会给作者带来“操笔之祸”。李老师根据《南齐书·丘巨源传》中丘巨源给尚书令袁粲的书信,深入剖析六朝文士撰写檄文所冒之风险。李老师将史传中因写作檄文致祸的事例分类:有因撰写檄文、兵败后被杀者;有固辞不写、甚至因不撰檄文被杀者;只有个别人因撰檄文而被敌方重用。这些事例反映了当时人对于檄文的认知,说明檄文在政治活动中起着重要作用。

▴

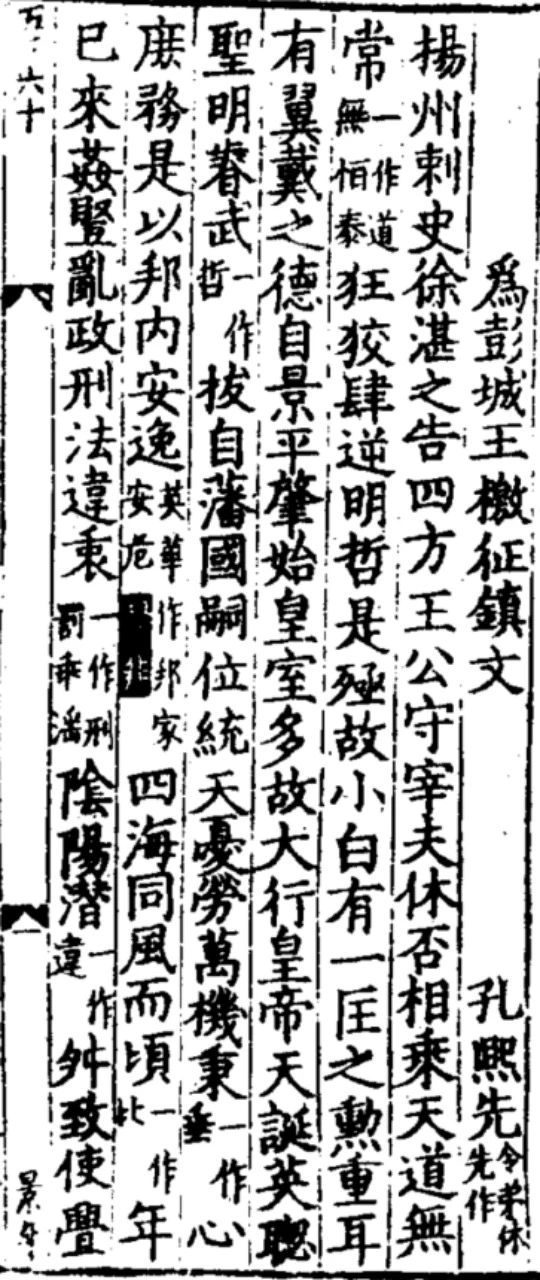

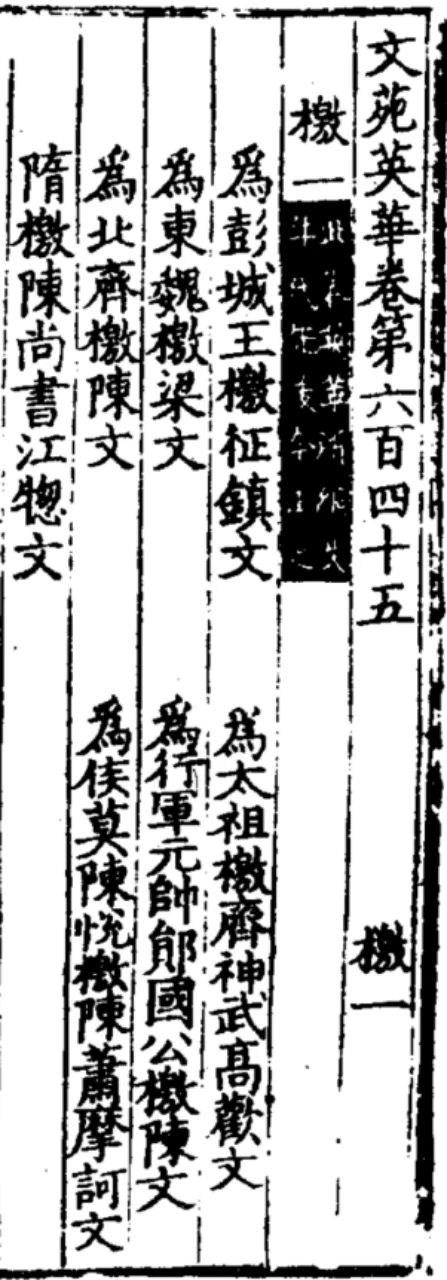

收录在《文苑英华》中的檄文

李猛老师还揭示了檄文本身的运作流程。檄文写作完毕之后,有发檄、露檄的环节,且与传统诗赋不同,檄文传播范围广、阅读范围大,州郡以上的百官均能看到。接到檄文后,须作出回应,即所谓承檄。承檄意味着表明自己的政治立场,须要审慎处理,《宋书·王僧达传》详载王僧达在承檄与否之间抉择的过程。李老师进一步以史料说明,汉代以来檄文大部分是有效果的,《史记·淮阴侯列传》所云“三秦传檄而定”,反映的就是檄文发布对战局的影响。檄文多以经典片段的形式在事后被阅读传播,尤其是战败一方的檄文很难完整保存下来,只有部分经典语句因广泛传诵得以流传。除口头传诵经典片段外,檄文还会被编入别集或总集中。据《后汉书》李贤注可知,陈琳《为袁绍檄豫州》即被编入陈琳别集。《隋书经籍志》载录李德林编撰的《霸朝集》,收录的就是其在霸府时所作军国文书。《隋书经籍志》载录的其他相关总集,还有《魏武帝露布文》九卷、梁代《杂檄文》十七卷等。《晋书·葛洪传》也载其《移檄章表》三十卷,充分说明当时人对檄文写作的重视。此外,檄文被收入总集选本,还有作为范本指导笔体文写作的目的。

最后,李猛老师总结了六朝檄文的研究价值。檄文不仅是文学文本,同时也是第一手的历史文献,保留了丰富的历史信息。一方面,檄文具有讲究辞藻、典故与正反说理的文体特征,檄文中的遣词造句还能映射当时的政治文化。另一方面,檄文反映地方与中央的关系。因为现存六朝大多檄文都是地方檄中央、或地方檄其他州郡,根据这些檄文的内容,既可以观察六朝地方与中央的关系,也可以考察地方文学集团的形成与活动情况,出镇地方的文士在府中的文学创作、文集编纂与境遇,也可借助檄文文本内容与檄文写作等情况作深入细化的讨论。李老师强调,研究六朝檄文不能孤立地考察这一种文体,而应结合其他类似或相关的文体,在一场政治或军事活动中,这些文体往往有机配合、同时出现,比如檄文发布有时也会附表、书。

六朝文士经常主动或被动卷入政治斗争,撰写檄文等军国文书、禅代文书是他们参与的重要形式,因而每次地方举兵或政治斗争失败,就会有一批文士被杀。这也可以解释为何中古史传中会有如此多“少孤贫”之记载。而萧纲《北略教》以“雍容文雅,戴笔从军”来称赞其军府记室参军陆罩,这一定位也生动反映了六朝文士参与政治的形式以及文笔之实际功用与价值。对文笔才学的重视,在六朝选官制度上也有体现,是以姚察有“近世取人,多用文史”(《陈书》卷一四《江淹任昉传》)之论。李老师最后指出以檄文等笔体文的视角,重新关照六朝文士与六朝文学,对既往的研究相信会有推进。

▴

文研院院长助理韩笑为李猛老师颁发邀访学者聘书

报告会之后的交流环节,在场老师们从不同的角度进行了讨论,提供了深入研究的可能思路和细节上值得讨论之处。杨立华老师首先提出,可以从审美角度延伸思考。檄文作为一种特殊的文体,在修辞惯例与理、情、事的结合方面具有怎样的艺术特征,是可以深挖之处。郜积意老师与王瑷玲老师也提出类似的建议。郜老师认为,既然研究的一个重点是檄文文体,那么一方面可以留意这一文体的独特性,另一方面可以从文艺心理学的角度去研究,檄文写作时为了更好地说服读者,采取怎样配合读者知识背景的修辞策略。王瑷玲老师认为,可以选出文学史上普遍受到赞赏的檄文作为典范,考察这些檄文在写作上具有怎样的书写优长、为何会被赞誉,从而将文学批评的视角引入研究。

▴

[南朝梁]刘勰撰,[明]杨慎、曹学佺等批点 《文心雕龙》

戴景贤老师援引古今中外其他政治事例,说明研究檄文这类与军政关系密切的作品,要重视还原写作时的政治文化环境。戴老师指出,檄文的功能性随着历史环境变化,可能被研究者忽略,但李猛老师的报告恰恰还原了檄文写作的历史场景。回到中国传统政治文化,推翻一个政权时,檄文作者需要从历史意识、文化意识、伦理的合理性与政治的正当性等多方面修辞运笔,如此可解释为何事败后文士多被杀戮,因其颠覆了既有的政治权威。皮迷迷老师接续戴老师的发言,与李猛老师探讨檄文在六经中的原型。李老师引用刘勰《文心雕龙》将檄溯源到《尚书》之《誓》的说法,又指出颜之推也将檄文溯源到《尚书》。张萌老师提出丰富研究思路的可能性,比如打破朝代限制,采取控制变量的研究方法探讨历代檄文生成的情况,从中归纳檄文书写方式和历时变化。赵晶老师表示,考索檄文的影响,应跳出其对政治直接影响的结论,如果能从社会文化心态、礼仪生成的角度考察檄文影响,可能更有新意。丁辉老师想了解檄文是否是当时士人官员即时获得政治信息、做出政治判断的一个重要途径。对此,李猛老师补充解释,当时官方会编纂重要的诏、敕,同时六朝时期士人藏书量颇为可观,因而可以通过书籍的渠道获得政治信息。

周明初老师和妹尾达彦老师都就北朝檄文的存录与特征向李猛老师提问,李老师回应,《文苑英华》收录的檄文大部分是北朝檄文,有东魏檄梁文、北周檄北齐文、隋檄陈文等。北朝檄南朝文在语辞表述上,与南朝地方举兵檄文有别。赵晶老师认为,现代研究者不宜像刘勰一样,将檄文文体溯源到汉简的檄文,因为二者名同而实异。蒋文老师也赞同这一看法,认为从物质文化角度考察文体变化很有必要,但需审慎。最后,聂溦萌老师提出新的推想,她表示汉代告郡国书一类檄文,与六朝对峙政权宣扬立场的檄文确有不同,书于汉简的檄文与六朝檄文的联系,可能只是在文书传递上有共同性,因此后世沿用其名。至此,本场报告会在热烈的讨论气氛中结束。