2024年6月11日下午,文研院第十六期邀访学者内部报告会(第十四次)在静园二院111会议室举行。美国范德堡大学历史学系助理教授张萌作了题为“流动的森林: 一部清代市场经济史”(Timber and Forestry in Qing China: Sustaining the Market)的报告,同名书曾荣获美国森林史学会2022年最佳著作奖与中国法律与历史国际学会最佳著作双年奖荣誉提名。同期邀访学者Anthony Carty、妹尾达彦、王瑷玲、Gail Alexandra Cook、刘皓明、周明初、俞学明、于建军、魏继印、丁辉、赵晶、蒋文、皮迷迷,清华大学国学研究院特聘客座教授戴景贤、文研院副院长段德敏、院长助理韩笑等参加了报告会。段德敏副院长代表文研院向张萌老师颁发了邀访学者聘书,李猛老师作为主持人介绍了张萌老师的学术背景和主要成果。

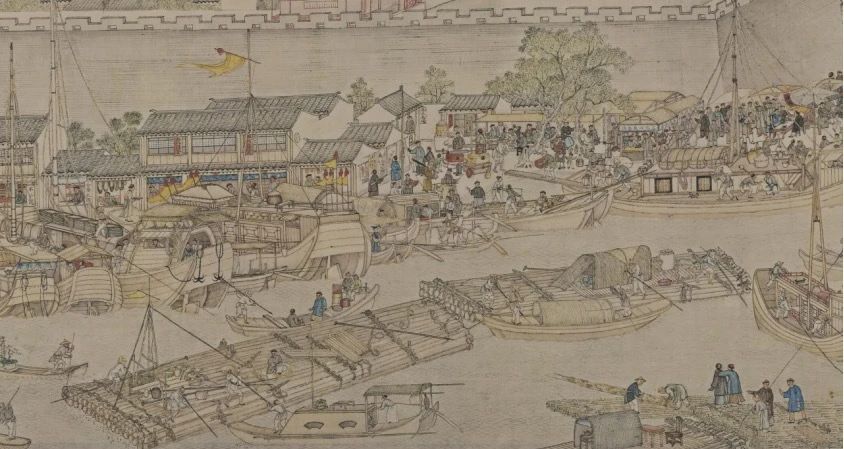

张萌老师首先从画家徐扬的《姑苏繁华图》(1759)切入,带领大家感受18世纪盛清时期的社会经济场景。彼时,江南地区城镇化颇为繁荣,建筑业也逐步跟上城镇化脚步,房子、家具、轮船的建造都需使用大量木材。这一场景引出的关键问题是:木材究竟是从哪里来的?其生产与运输方式又是怎样的?针对整体框架的事实梳理,张萌老师谈到,一直以来研究更多集中于某一木材市场(如南京、汉口)或者是某一税关,但是缺乏对跨区域木材市场的讨论。因此,张萌老师试图重构木材市场的结构,其著作第一、二章着重探讨了清代的木材贸易网络:18世纪的木材供应呈现向南向西推进的区域态势,湖南的西部与贵州的东部在雍正平定苗疆后被迅速纳入木材贸易网络。张萌老师还通过赋税变化与征税方式估算了各沿河口岸的木材数量,按照最保守的估计,18世纪下半叶,每年至少有六百万到七百万根木材抵达长江中下游的集散地(南京),并由此辐射到将江南江北各地。这六七百万吨木材中,绝大多数不是自然林,而是人工林。同时期的日本、法国等地不同程度开发了人工造林产业,但人工造林在同时期木材供应中的比例较低。不同的是,中国的人工造林占据了相当大的比例,且主要以私有产权方式发展出来,国家在其中扮演较少的角色,其并未对森林与其它资源进行实质性区分。

▴

(清)徐扬《姑苏繁华图》

现藏于辽宁省博物馆

私有产权下的大规模人工造林引发两个与可持续性有关的问题:一是如何维持木材供应,二是如何维持市场交易。木材供应的维持问题涉及森林史研究(K. Sivaramakrishnan, James Scott)以及经济学领域的公共池塘资源理论(Elinor Ostrom)。市场交易的维持问题牵涉新制度经济学(Douglass C. North, Avner Greif)以及信任、行会、网络的研究(Philip D. Curtin, Francesca Trivellato, Sheilagh C. Ogilvie)。张萌老师指出,以上问题分属生产与流通等子领域,两大领域的讨论相对独立,但可持续问题将二者勾连,展开了跨学科方面的对话,两个问题既互补又共同演化。18世纪私有产权下的人工造林非但没有由于城镇化、商品化对木材的需求造成大规模森林资源的破坏,反而催生了以市场为基础的林木系统。然而,20世纪早期森林国有化在促进木材供应维持的同时,却造成生产领域的森林产权制度与流通领域的商品化制度间的不匹配。

▴

扬子江上运输木材的船

《亚东印画辑》第15辑(1931)

针对研究的核心议题,即国家、林业与市场的互动过程,张萌老师指出,明清两代国家对产权和市场采取了自由放任的政策,国家对关内木材的需求与采办极度依赖市场供应。在此语境下,中国林业以私有化造林为基础,其供应超越了地域性的经济腹地,更多呈现出跨区域的联动。而在此过程中,广阔的区域整合市场提供信号,决定木材的市场价格等关键议题。在以往的相关讨论中,学者们争论的焦点问题在于是否存在全国性乃至跨区域的市场。张萌老师则指出,木材贸易中确实存在跨区域的整合市场。另一个核心问题指向市场的垄断程度与准入门槛,并聚焦牙行、行会(如徽州会馆、泉州会馆)的垄断性问题。对此,张萌老师指出,不论是牙行还是行会,都具有一定的垄断性企图,但其垄断性权力认可及执行远没有达到学者所认为的那种高度。

▴

杭州的木材市场

Sidney D. Gamble Photographs Collection

接下来,张萌老师通过三个具体案例佐证了研究观点。首先,案例一关注以股份制应对人工造林的流动性挑战。张老师首先通过美国木材巨头Robert Dollar(1844-1932)的说法凸显了中国案例的独特性。他观察到,在中国,人工造林在20世纪早期已有相当大的规模。更具体来看,人工造林及其资源供应的系统运作呈现三大特征:一是林地私有而非国有。二是以市场为目的的造林,在江西、湖南等区域,造林甚至成为当地经济收入的主要来源。三是以股份制应对长期投资的挑战。造林具有较长的时间周期性,这便带来严重的流动性问题。当种植者面临较大的经济支出需求,他们便通过股份制方式加以应对,进而解决资产与现金流不匹配的问题。进一步看,股份制可划分为四种类型:一是出售山林的全部产权(Whole Property of Forested Land);二是出售全部产权的部分股份(如20%);三是出售用益物权(Usufruct Rights,U);四是出售地主股(Landowners’ Share)或栽手股(Tenants’ Share)。张萌老师以19世纪早期清水江姜应德的案例说明了经济活动与产权交易的复杂性。在以上四类股份制造林中,股份制交易占据了主流。

▴

立卖山场杉木契约(1819)

案例二讨论了皇木采办委员的企业家精神。18世纪皇木采买制度固定下来后,各省份每年需向中央上供固定数额标准的木材。浙江、江苏、江西、湖南四省每年一共需要将八千多根木材运到北京。其中,七千多根可从大众市场购买人工造林所生产的木材,另外仍有数百根桅木需到原始自然林进行砍伐。结合资源和运输两大要素,湖南西部与贵州东部成为较为合适的采购地。在此语境下,张萌老师以1780年前后湖南皇木采办委员英安的史料为例,说明其在桅木采购过程中的商业逻辑。清代官方在湖南常德设置关卡征收过往商人的木材,并通过抽税的方式以官价进行采买。但官方抽取的木材数额没有硬性上限,这便为皇木采办委员及其家人夹带私货、避税赚钱提供了操作空间。在此过程中,张萌老师还分享了木材核算的龙泉码计价系统。龙泉码计价系统凸显的是时间价值(而非常规的单位体积),即人工造林需要付出的时间成本。

案例三则呈现了木材市场的开放网络结构,这牵涉到前文关于牙行垄断性的讨论。张萌老师以《徽商公所征信录》为例探讨了市场交易的结构。通过杭州8家木行公布的与木材商人的交易额可以看出,木材商人更倾向于选择与多家中介进行合作,通过有意识选择中介,让中介竞价,进而压低中介费。这进一步说明市场的垄断性并没有学者所想象的那么高。即便在牙行这一垄断性最强、限制准入门槛最高的领域,竞争性仍旧很强。

▴

《流动的森林:一部清代市场经济史》,张萌著

上海人民出版社,2024年

最后,张萌老师再次总结她的基本论点:清代国家对森林产权及土地产权的法律界定是类似的。在此情境下,以盈利为目的的私有造林出现,其产品流入跨区域的整合市场,市场中买家、卖家、商人组织(如牙行)等角色互相博弈。在国内的长距离贸易中,市场具有很高的打通程度。简言之,清代国内市场的流动性很强,准入门槛很低,自由度很高。

▴

段德敏副院长为张萌老师颁发邀访学者聘书

与会学者在张萌老师的报告结束后,针对上述论题和观点展开了热烈讨论。老师们针对资本主义为什么没有在中国发展出来、资本主义的相关概念、国家与市场的关系、行会的矛盾性、中国的经济发展模式、木材作为商品的独特性、清代自然林与人工林的比例、文献材料的来源、皇木采办折扣范畴、协议过程中的信任体系保障、用益物权概念的使用、制度运作的(不)可预期性、不同流域的木材交易模式、研究的理论基础、森林产权的确立、木商与官府的矛盾等议题进行了深入交流。这些讨论体现了与会学者们广阔的治学视野,报告会在热烈愉快的交流氛围中结束。