2024年5月28日下午,文研院第十六期邀访学者内部报告会(第十三次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、中国政法大学人文学院哲学系教授俞学明老师作了题为“食物与佛教的起源神话——以汉译佛典为基础的考察”的报告,同期邀访学者Anthony Carty、妹尾达彦、王瑷玲、Gail Alexandra Cook、刘皓明、周明初、郜积意、于建军、魏继印、丁辉、赵晶、蒋文、李猛、皮迷迷,清华大学国学研究院特聘客座教授戴景贤、文研院副院长段德敏、院长助理韩笑等参加了报告会。段德敏副院长代表文研院向俞学明老师颁发了邀访学者聘书,李猛老师作为主持人介绍了俞老师的研究领域和学术背景。

俞学明老师对本次汇报的题目缘起做了简单说明:疫情激发了她对佛教有关小三灾(刀兵、疫疾、饥馑)的思考,由此引出了对于食物在佛教文化中地位和意义的探讨。食物在佛教的创立和发展中是一个重要的意象,可以作为考察佛教的一个线索。在印度佛教记载中,佛陀放弃六年苦行,接受了牧羊女的乳糜供养,是佛教创立的核心事件——菩提树下觉悟成佛事件的标志性转折,隐喻了佛教的中道观;佛教戒律、日常仪轨中存在关于食物的诸多规定;甚至佛陀时代教内分裂、与外道之争中都大量涉及关于食物的分歧。在佛教中国化进程中,食物观、食物在佛教义理和修行中的意义、僧侣和信仰者饮食方式的调适,也是重要的考察内容。食物可以作为一个线索来理解佛教,这一点在佛教有关起源的神话中已有清晰的呈现。

▴

斯瓦特地区宝冠释迦牟尼佛

故宫博物院藏

俞老师借用伊利亚德的理论,解释了“起源神话”的基本内涵,神话是关于起源、开端、创造的故事;神话的功能在于通过叙述有关人类自身起源、开端或创造的神圣的外部事件,为人类提供存在论、本体论的定位。起源神话包括了世界起源、人类起源、社会起源和宗教起源等内容。佛教的神话内容非常丰富,主要包括起源神话、佛传神话等。俞老师强调,在讨论起源时,人们会先想到“创世”,但佛教并不讲创世,而讲“起世”。借用佛教早期佛典中的《波梨经》,俞老师介绍了印度四种古传起源说,分别为梵(自在)天创造说、耽著戏乐(或译“戏忘”)说、意乱(或译“意愤”)说,以及无因缘说。佛教对四种起源说,尤其是梵天创造说进行了批判。佛教并不认同世界是梵天创造的,而认为是“各随业力,现起成立”。俞老师将佛教的起源神话总结为“世界轮转中的起世神话”。

佛教对“世间”的理解,包括时间与空间两方面。所谓“世”即时间概念,“间”即空间概念,世间就是众生生存之域。从空间看,佛教有“十方恒沙世界”“十方微尘世界”的概念,但其观察的单位是以须弥山为中心的小世界作为基本构成的同成同坏的“三千大千世界”,也是一佛所化之“一佛刹”。从时间看,佛教认为“世为迁流”,有刹那、世、劫等不同长度的时间概念。世间万物包括人在内,都遵循物界成坏相续的规律。因而,佛教对世界的原初起源采取“无记”的态度,认为与身心修证、佛法悟入没有必然联系,是不必言说的内容,但佛教还是解释了“此世间”的起源。

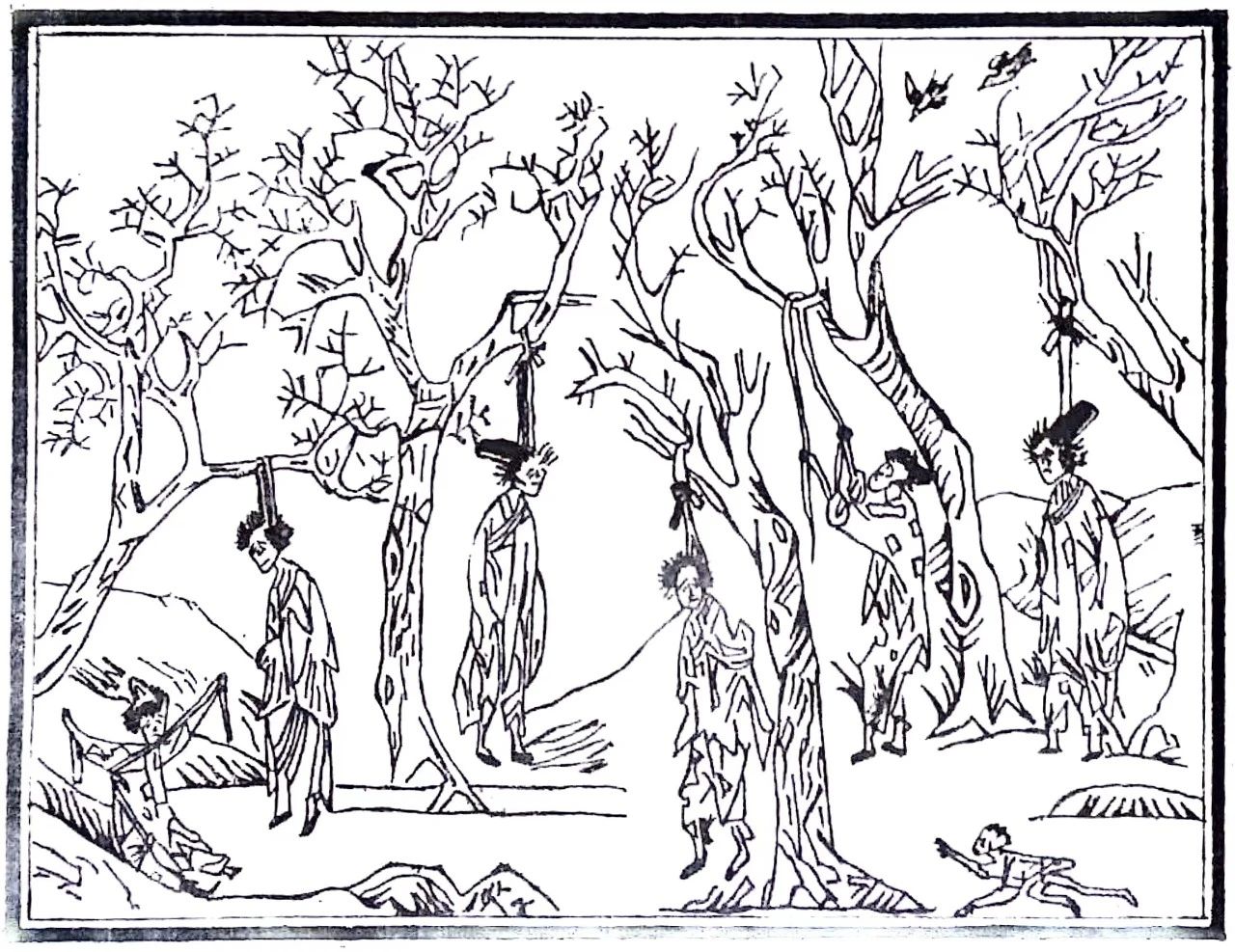

▴

(明)杨东明《饥民图说疏》“全家缢死”图

中国国家博物馆藏

物界成坏相续的规律可以分为成、住、坏、空四个环节,合称为“四劫”。其中,与食物相关的“饥饿劫”,是住劫中的“小三灾”之一,指的是因人类的恶行导致天不下雨、百草枯死,从而造成的极端匮乏和饥荒时期。而食物短缺又导致人们为了生存采取极端行为,如食用遗骨、草木充饥,最终导致众生投生饿鬼道。俞老师认为,早期佛教教团中可能经常存在食物匮乏的难题,以至于食物的印记隐藏在此后的佛教教义体系和修行理论中。佛教的深层逻辑涉及对人类处境的全面理解,包括对食物、社会结构和人类行为的深刻洞察。只有体会到这一点,才能真正理解佛陀觉悟的究竟是什么。如果从这个维度去理解佛教中国化问题,相信也会引发许多不同的思考。

俞老师介绍了记载佛教有关起世神话的主要文献。佛教的起源神话分布在佛教三藏各部,其中经部文献最多,阿含类经典即已经有了成熟的神话系统,大乘佛教也继承了这一神话模式。佛教的起源神话虽然有差异,但模式基本一致。

佛教所说的“食物”并不简单地等同于人的日常饮食,而具有更为丰富的涵义。早期经典已经提及“九食”概念,即众生长养助益身心的九种资粮,包括世间食四与出世间食五。世间食长养生死色身,是对于世俗生命的延续保证;出世间食资益法身慧命,有利于资益修行达到涅槃境界。《中阿含经》中的《食经》探讨的“食”不局限于有情层面,而是一个更广泛的概念,即“诸法之食”。一切长养之法均有其食。例如,贪爱以无明为食,无明以五盖为食,五盖以三恶行为食,三恶行以不护诸根为食,不护诸根以不正念、不正智为食,不正念、不正智以不正思惟为食,不正思惟以不信为食,不信以闻恶法为食,闻恶法以亲近恶知识为食,亲近恶知识以恶人为食;解脱以七觉支为食,七觉支以四念处为食,四念处以三妙行为食,三妙行以护诸根为食等。又如,大海以大河为食,大河以小河为食,小河以大川为食,大川以小川为食,小川以山岩溪涧、平泽为食等。在“三界二十五有”中,食用于区分不同的存在状态:欲界以欲望为食,色界以禅悦为食,无色界以意识为食。俞老师指出,在轮回的过程中,众生“食”的方式会发生变化,这与他们在轮回中的位置和状态有关。

▴

(南宋)重庆大足六道轮回石刻

俞老师详细叙述了食物与人类的发生、社会缘起之间的联系。以《起世经》为例,世间在上一劫尽,众生得生光音天,身心欢豫,以喜悦为食,身上自然光明,寿命长远,神通飞行。世间转坏已成,空无有物,众生福业尽者,以化生的方式下生于梵宫殿中,成为“此世间”的最初众生。之后,有其他福寿尽的众生从光音天舍身命下生于“此世间”,成为梵众天。值得注意的是,在佛教神话中,梵天并非创世者,而只是众生之一。梵宫中无有男女、尊卑、上下,亦无异名,都名为“众生”。

俞老师指出,佛教的起世神话不仅阐述了人类的起源,也揭示了人类的最初处境以及处境的变化。佛教中也存在“堕落”神话,但所谓“堕落”,其原因并不在于信仰,而是食物和情感的变迁,由此引发的众生生存方式和社会存在方式的变迁,佛教起源神话的“堕落”叙述,也反映了人类文明的生长和发展,因而“堕落”也意味着人类社会结构的建设。

所谓“堕落”,即众生失去自然光明、飞空神足等,究其原因,则来自“此世间”“状如酥蜜”的“甘泉”的涌出。众生中“天性轻易”者,因好奇心而开始尝试食物,伸“指”入泉中,品尝甘泉的味道,再三品尝,并感受到甘泉的“美味”,转而以手抓取,恣意品尝,贪而无厌。其他众生也效仿品尝。贪恋食物,食之无厌,导致身体变粗,失去原有的天妙色和神足,无法再飞行于天空,身上的光明消失,世界变得黑暗。由此,佛教对于日月星象出现的解释是“天地常法”,明确否认了创世的观念。随着众生对食物的依赖与贪恋,食物的类型逐渐退化,从甘泉到地味、到自然地肥、再到自然粳米,最后到糠糩,每况愈下。在每个阶段,都出现了多食者形貌变丑的现象,于是众生有了美丑之别,美者生骄慢心,丑者生嫉恶心。食物的逐渐枯竭以及贪欲的滋长导致社会结构的变化,进而出现了男女情欲、私有财产、偷盗与忿诤。众生由化生变为胎生,偷盗、忿诤等恶行则催生了社会政治的演化。因而,佛教的起源神话不仅揭示了人类在“此世间”的起源,而且揭示了食物的演化、人类情感的演化、人类生活方式和社会结构的演化,其中食物变化及其应对方式的变化既是各种演化的原因,也贯穿于演化的全过程。

▴

(南宋)陆信忠《地藏十王图》(局部)

日本永源寺藏

佛教的起源神话还对印度四种姓制度进行了理论重构。最初被推选成为王(平等主)的是剎帝利。婆罗门种姓则是源于一些舍家而独居山林的修行者,其中有不愿再坐禅思维者返回人间,依然以诵习为业,成为“不禅婆罗门”,也称为“人间婆罗门”。俞老师指出,这反映出佛教对婆罗门种姓的批判态度,一方面婆罗门种姓的出现晚于剎帝利种姓,地位亦非最高;另一方面婆罗门种姓是山林修行者中退转的群体。在四种姓之外,佛教还突出了第五种,即“沙门众”。在四种姓中有自厌己法之人,剃除须发,而披法服,于是有了沙门。沙门独立于四种姓之外,且不歧视甚至欢迎低种姓人的加入,都可以通过修行成就最高的阿罗汉果位,这显示出佛教早期的平等观。

俞老师总结了佛教关于社会起源和发展的理论,强调这一切发生的本源就在于食物的变化以及人们对食物态度的变化,食物可以看作是贯穿于佛教起源神话当中的一条线索,将前后串联起来。众生的“堕落”与人类的文明是一体两面的。一方面,食物的匮乏导致众生从原初的美好状态,逐渐生发出消极负面的情绪和恶行;另一方面,当混乱达到一定程度时,人类的理性又开始回归,文明便一步步发展起来。

▴

(宋)赵佶《荔枝山雀图》

大都会艺术博物馆藏

在报告的最后,俞老师总结道,对于佛教的历史和文化的理解,食物是一个很好的线索,我们或许可以关注到很多问题。比如,佛教有关食物与布施之间的关系,为何强调人生难得,提倡不杀生、珍爱生命和大慈大悲的佛教,并会发展出不惜身命的割肉饲鹰、舍身饲虎的布施故事,这或许与佛陀在世时的灾害经历有关,我们从佛典中的灾害尤其是食物叙事,可以更好地理解佛教,从而进一步理解佛教在中国社会的发展路径和特点。

评议环节

▴

段德敏副院长为俞学明老师颁发邀访学者聘书

在讨论环节中,与会学者们围绕本场报告的内容进行了交流。

刘皓明老师指出,在希伯来传统中,对食物的洁净性有非常详细的规定,主要是针对动物类食物,可以吃反刍的偶蹄动物。对于什么能吃什么不能吃,甚至对吃盐这种无机类食物都有规定。俞学明老师对此进行了回应,指出在佛教戒律体系中也有许多与食物洁净性有关的内容。不过此外还有与食物来源(如乞食)、乞食时间(如非时食)等有关的规定,这主要与佛教教团生活方式有关。

丁辉老师表示听完俞老师的报告大受启发,但对本次报告中使用的文献提出疑问:除了报告中提到的佛典以外,是否还有其他佛典谈到食物与人的关系问题,且它们的描述是否都具有普遍的一致性?俞老师回应道,佛教文献内部会有一些细节的差别,但整体框架可以说完全一致。有些文献是同本异译,这些异译本会存在概念和详略的差异。

戴景贤老师认为讲座的研究涉及比较宗教学和宗教社会学两个重要领域。戴老师特别强调了俞老师关于佛教身心一体理论的讨论,认为这在哲学上具有重要意义,与心物问题的探讨紧密相连。他指出,佛教中的堕落观念不仅仅涉及灵魂,也涉及物质和存在形式,这对修行的理解和实践至关重要。戴老师还提到,佛教的细节讨论对于不熟悉早期佛教经论的人来说可能显得繁琐,但在印度教文化环境中却非常重要。他解释了食物在印度社会结构中的象征意义,以及佛教对食物态度的转变,如何与社会结构和宗教实践相交织。在讨论佛教在中国的适应时,戴老师指出,佛教必须适应中国的社会和文化环境,还强调了中国佛教与政权保持合作关系的特点,认为这是佛教在中国得以发展的关键。

郜积意老师指出了佛教和儒家在奉献和牺牲方面的差异。在儒家思想中,生命的保全是最基本的底线,任何奉献都不应以牺牲生命为代价,而佛教中的舍身饲虎则展现了一种较为极端的奉献精神,这可能与轮回观念有关。他引用了庄子《逍遥游》中鲲化为鹏的故事,提出了庄子所看到的景象可能与入定体验相关的猜想。随后俞老师和戴老师继续就这些问题发表了各自的观点,报告会在热烈的讨论中结束。