2024年4月25日下午,文研院第十六期邀访学者内部报告会(第九次)在静园二院111会议室举行。美国芝加哥大学Howard L. Willett讲席荣休教授菲利浦·德桑(Philippe Desan)作了题为“现代性与文艺复兴时期的日常生活”(Modernity and Daily Life in the Renaissance)的报告,同期邀访学者Anthony Carty、王瑷玲、Gail Alexandra Cook、刘皓明、周明初、俞学明、于建军、魏继印、丁辉、赵晶、蒋文、李猛、皮迷迷、张萌,文研院院长杨立华、副院长段德敏、院长助理韩笑等参加了报告会。杨立华院长代表文研院向Desan教授颁发了邀访学者聘书,Gail Alexandra Cook老师作为主持人介绍了Desan教授的学术背景和主要成果。

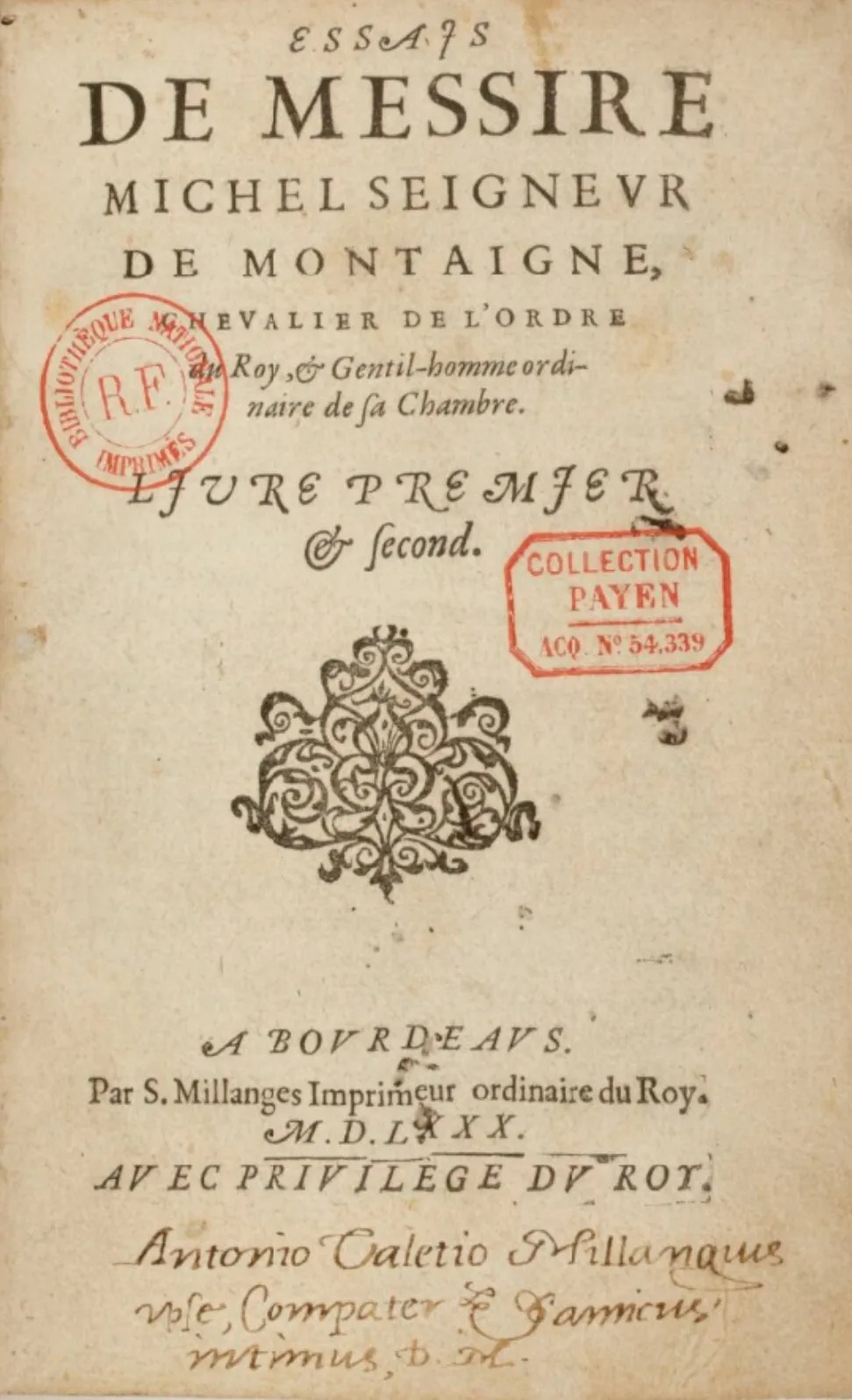

Desan教授的讲座从米歇尔·德·蒙田(Michel de Montaigne)的《随笔》(Essais de Messire Michel seigneur de Montaigne)开始。这本由蒙田在1580年于波尔多(Bordeaux)出版的两卷本著作,其书名、目录乃至内容都可称新颖。Desan教授首先指出,任何对象都可以让蒙田的思考主体开始行动,这种独特的思考行为让蒙田自称为一个画家,并在《随笔》中描绘了一系列“草图”,刻画自己不断变化的形象。Desan教授随后回顾了蒙田身处的思想与文化背景。在蒙田所处的时代,曾经作为人文主义基石的古典权威开始崩解并受到攻击。自十五世纪中叶起,乌托邦、巫术和神秘主义科学开始蓬勃发展,代表古典世界观与古代科学的托勒密与亚里士多德的权威被质疑,哥白尼的思想广泛传播。不仅如此,教派冲突与宗教战争在法国与欧洲此起彼伏,人文主义的原则被接连破坏。以1572年圣巴托洛缪大屠杀为标志,宇宙观、政治和宗教陷入空前的混乱之中。

▲

蒙田《随笔》初版扉页

1580年

法国国家图书馆藏

面对这样的文化图景,蒙田很快放弃了追求可靠真理的计划。他在《随笔》中致力于向读者展示最真实的自己,将自己的书与自身视为一体同质的事物。但是蒙田的“陈述”并非固定不变,他反对任何模式,坚持原创,极为强调现在与当下的重要性。Desan教授借助蒙田《随笔》的最后一版手稿指出,蒙田起初的写作目标并非指向自身,而是试图针对道德、政治与外交展开论述。但他很快意识到自己在判断力和学识上面的局限,于是转换方向,借助与古典作家和他人的沟通与交流,致力于创造一种关于自我与他人关系的新哲学。

蒙田的这种书写方式重视自己的经验,并将这些经验与他广泛的阅读进行比较。他不相信普遍真理,乐于指出古典权威的矛盾与不同之处。蒙田著名的问题“Que sçay-je?”(我知道什么?)显示出一种永恒的质疑,预示着现代性世界观中不可或缺的一部分。在《随笔》中,怀疑是一个永恒的主题,超越了公认的真理,让著作本身充满了离题和矛盾,使悖论构成了蒙田哲学的试金石。蒙田的写作建立在事物与人的相遇之上,这种相遇以问题开始,零散、偶然,没有明确的方向。用蒙田的话语来说:“人是一个虚荣、多样、起伏的奇妙主体。很难建立一个恒定统一的判断。”教授随后指出,这样一种关于人的不稳定和不恒定的概念,使得传统哲学式的构想不再可能。与此同时,这种不稳定与不恒定,也让“不可逆转性”(irrevocability)成为蒙田文本的基底之一。在蒙田看来,一个人在找到了一个真理后,他仍需继续前进,才能达到另一个更远、更不同的真理;思想必然是一种永恒的运动,人没有必要停下来对其进行总结。这种思考模式必然也让蒙田专注于描绘时间的流逝。蒙田不断创造新的对象,不断接近自己。在蒙田看来,时间的持续既是创造性的,也是破坏性的,万物都在变化、突变和永恒的变异之中。他在转瞬即逝的印象中展示自我,在想象的瞬间满足于这些印象,也同时意识到自我存在的短暂。自我成了一个不断被放回画板上的研究对象,其不可能是客观的,只能在与事物和他人的多重关系中被观察到。Desan教授由此认为,蒙田是一位思想印象派,他拒绝解释他所见证的历史,其所想所写朝向永恒变化的他者,追求对人类状况整体形态的描述。蒙田以自己的方式解决了文艺复兴时期的一个重大哲学问题:从特殊性向普遍性的过渡,两者并非二元对立,而是互相涵括的。

▲

蒙田

Michel de Montaigne,1533-1592

在探寻哲学和道德而无果之后,蒙田最终转向他自己。《随笔》中有很多绘画的隐喻,被设定为一系列的绘画、素描或者是一幅画布,蒙田借此将自己的肖像投射其上,呈现出不断变化的自我形象以及其所处的世界。与绘画类似,《随笔》主要关注自我、他人和时间各种形式的表象。蒙田借此描绘了一个通道,通道的一侧是正在崩溃的亚里士多德秩序,另一侧则是仍处于萌芽阶段的笛卡尔秩序。怀疑成为某种终极性的存在,一种永久的不确定性成为表达的主题。蒙田不仅将自己以前的思想作为“装饰”放入作品当中,同时还将古典文本变成自己的资源库。这种“自我绘画”式的书写方式与印象派画家十分类似,后者试图捕捉光线与时间在物体上的流逝,前者则把自身的哲学变成一种凝视,一种对当下行动的凝视,还有可能被日后投射到同一对象上的新凝视所颠覆。这种凝视构成了存在与世界之间的特殊联系,每次观察和评判都会重新创造一个永恒的世界。Desan教授因而认为,《随笔》不仅应当被视为一件艺术作品,被视为一幅描绘世界无序状态的绘画,而且是一个时代的文本,是对文艺复兴晚期科学、政治和哲学混乱状态的默许。蒙田没有提出任何坚定的普遍真理,面对混乱的现实世界,他不仅没有描绘除自己之外的任何事物,同样没有为自己刻画一个永恒形象。尽管蒙田的观点支离破碎、甚至自相矛盾,但他对自己和时代的多重视角却为我们提供了一个概览,使我们能够探讨文艺复兴和现代性的重大主题。

Desan教授随后讨论了文艺复兴时期公共空间与私人空间之间的关系。Desan认为,正是通过想象一个从公共空间中抽离出来的私人空间,个人才得以坚持自身的独立,保有自己与他人和整个社会的差异。每个公共空间都可能被部分地私有化,成为个人私有的自由空间。在这个空间中,奇异的身体可以表达自己。Desan教授借用老勃鲁盖尔(Bruegel the Elder)的绘画《狂欢节与四旬斋之争》(The Fight between Carnival and Lent)来说明奇异的身体如何在一个无序的世界中寻找私人空间。教授指出,画布上的各种人物并未完全参与到这幅画的宗教主题当中,他们专注于自己的行为与生活,对周围视而不见。在这幅画当中,宗教与历史的时间被忽略,而属于人自身,见证日常生活的时间被重视。这幅画完美地表达了文艺复兴时期的个性化现象。

▲

《狂欢节与四旬斋之争》

[荷] 老彼得·勃鲁盖尔

奥地利维也纳艺术史博物馆藏

Desan教授指出,这幅画所展现出的各种人物形象,呈现为不断失去平衡的身体和放荡不羁的肢体动作。他们完全自主,身处在一个个从公共场所挪用而来的私人空间里。这些人物形象说明,他们的社会性是宽容的、务实的、偶然的和不可预见的。他们暂时共享这个空间,同时保留着各自的个性。这种刻画方式与中世纪描绘凝固的理想化躯体大相径庭。这些形象占据着一个个被改造过的封闭而亲密的空间,专注于自己的身体,对周围视而不见。这幅画充分表达了一种空间个性化的现象,每个身体都有自己的行动自由和私人空间。

Desan教授借助画作说明了蒙田跨越边界的气质。在老勃鲁盖尔的画作中,左侧是代表愉悦的旅店,右侧是代表庄重肃穆的教堂,各色人等占据其中,在肉体享乐和灵魂救赎之间摇摆不定。蒙田写作的特殊性也正在于这种双重感知,他的写作既是私人的又是公共的,既是肉体的又是精神的,既是存在的又是本质的。不仅如此,尽管这幅画名为“狂欢节与四旬斋之争”,但显性的争斗并未发生,每个人在公共空间中都找到了自我表达的凭借。蒙田也是如此,他在展示自身独立性和独特性的同时,也让公众共享这本书所创造的公共空间。蒙田将自己想象成不同角色的代言人,他把自己放在他人的目光之中,借此生发出更多的想象可能。身体与心灵在此成为一个密不可分的整体,这种身心不分的观点迥异于笛卡尔的现代性观念,因而成为“前现代”的基础。蒙田或许是通过特定身体表达重生自我的最佳范例,这也影响了他的写作。蒙田的写作既是越轨的,也是展示性的。身体的特殊体验解构了习俗和教条强加的规范,而这种对身体的重新发现导致了思想的个人化(individualization)。随之而来的是内化(internalization)与他人的疏离(distancing),这种疏离基于对差异的认识,以及与其他身体和其他思想的自由的认知。发现这种与自我相关的他者,促进了对差异的认识,而差异本身又构成了道德的个人化,并成为现代主体的形成因素。

▲

《狂欢节与四旬斋之争》中的人物形象(局部)

蒙田这种疏离的艺术被很多评论家所注意。在书写过程中,蒙田经常离题去谈论其他主题或者他自己。Desan教授指出,尽管蒙田的《随笔》有诸多“论……”的题目,但是蒙田并没有遵守“谈论研究对象”的约定,这让“疏离”构成了散文这一文体的特点。散文既要脱离俗套,又要不忘俗套,否则就会让读者以为作者未履行“契约”。散文家为自己设定的任务就是如此,其在表达主观性的同时也尊重必要的客观性框架。散文破坏了客体固有的客观性,使客体依赖于主体及其个人判断。客体固有的真理(常识)被提取出来,然后通过短暂的主观写作行为加以改造。通过散文,研究对象的真理随着作者和读者这两个独特主体的每一次体验而不断更新。从这个角度来说,蒙田的《随笔》不是被阅读,而是被实践。散文促进了对常识的解构,重建了“主体—评判者”的特殊意义,研究对象因此被赋予了不断更新的不同思考。

Desan教授继续探讨文艺复兴时期主体的双重性。文艺复兴时期自我(self)的出现伴随着社会性(以归属为基础)和特异性(以差异为基础)。自我需要在自负的“我”和循规蹈矩的“我”之间进行仲裁,前者会因为离经叛道的行为和非成员身份而被排斥在社会之外,后者则不允许自己表达不同之处。而在文艺复兴时期,个人只有在其氏族、群体、阶级或文化的背景下才能理解自己,这种归属原则同样被与他人区别开来的欲望所制衡。蒙田接受了这种双重性质,他用语言,或者说是对话来与他人接触,提醒自身与他人的相似性与差异性。蒙田认为,每个人的自我存在,只有在与他人的关系中才能被理解,而理解的载体则主要是语言。由此观之,蒙田并非为自己写作,而是为了别人。《随笔》通过与他人的交谈和对话来超越社会规范,理想化自己与他人的关系,更好地凸显自己的独特性。Desan教授最后呼应前文,提醒听众关注老勃鲁盖尔的画作与蒙田的写作之间的联系。读者既要将蒙田想象成构图的一部分,也要将其设想为一个独立的人物。只有这种同时关注归属感和区分感的思考,才能更好地理解蒙田,理解文艺复兴时期的“自我”。

▲

蒙田晚年的隐居之所蒙田城堡(Château de Montaigne)

报告最后,Desan教授以图片以及蒙田《随笔》中的《致读者》一文为例,向大家说明了蒙田“自我绘画”、自我与作品的同一等特质,并介绍了蒙田的个人史及文艺复兴时期法国的经济与文化背景。

与会的学者在报告结束之后,针对上述论题和观点展开了热烈的讨论。Gail Alexandra Cook教授首先提出两个问题。第一个问题针对让·雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)与蒙田写作取向的不同。前者认为自己是为自己写作,而后者是在为他人写作,这两者有何不同?第二个问题则关注蒙田的市长身份,这一政治身份与公共规则以及蒙田对“归属性与区分性”的认知有何关联?Desan教授回应道,在文艺复兴时期,公共领域与私人领域的区分创造出了两个互不重叠的不同空间,在展示道德标杆的同时确保了主体的归属感。同时,蒙田并非完全为自己写作,但是他的写作方式引领读者走进自己的思维模式,这同时也构成了现代知识分子与资产阶级的某些特质。张萌老师则针对蒙田所处的历史情境、身心关系的历史划分等方面提出问题。

▲

杨立华院长为Desan教授颁发邀访学者聘书

Desan教授认为,从西方文明的角度来说,个人的发现是划分历史的根据之一。在16世纪,个人的想象力与理性被视为同等重要,这不仅与炼金术、乌托邦等思想潮流相呼应,同时也预示了现代性的开端。蒙田对新大陆文明的观察,印象派式的写作方式等特质,在某种意义上也与后现代直接相关。刘皓明老师从帕斯卡、柏拉图等角度,讨论了蒙田与其他哲学家之间的思想联系与区别。Desan教授则通过16、17世纪资产阶级的兴起,复式记账法的发明以及Natalie Zemon Davis的著作《马丁·盖尔归来》(The Return of Martin Guerre)讨论蒙田思想对专家与知识人、意见与真理的区别等问题的观点。王瑷玲老师从老勃鲁盖尔的绘画入手,讨论蒙田的散文文体与绘画形式之间的关联。Desan教授认为,无论是老勃鲁盖尔还是蒙田,都通过摆脱中心等方式,赋予了读者或者观者进入其中自行实践的权力。在讨论之余,Desan教授向大家分享了个人的教学和生活经历,通过这些带领大家体会蒙田和文艺复兴与现代性之间的关联。这些讨论体现了与会学者们广阔的治学视野。最后,Philippe Desan教授向参与讲座的师生致意感谢,报告会在热烈愉快的氛围中结束。