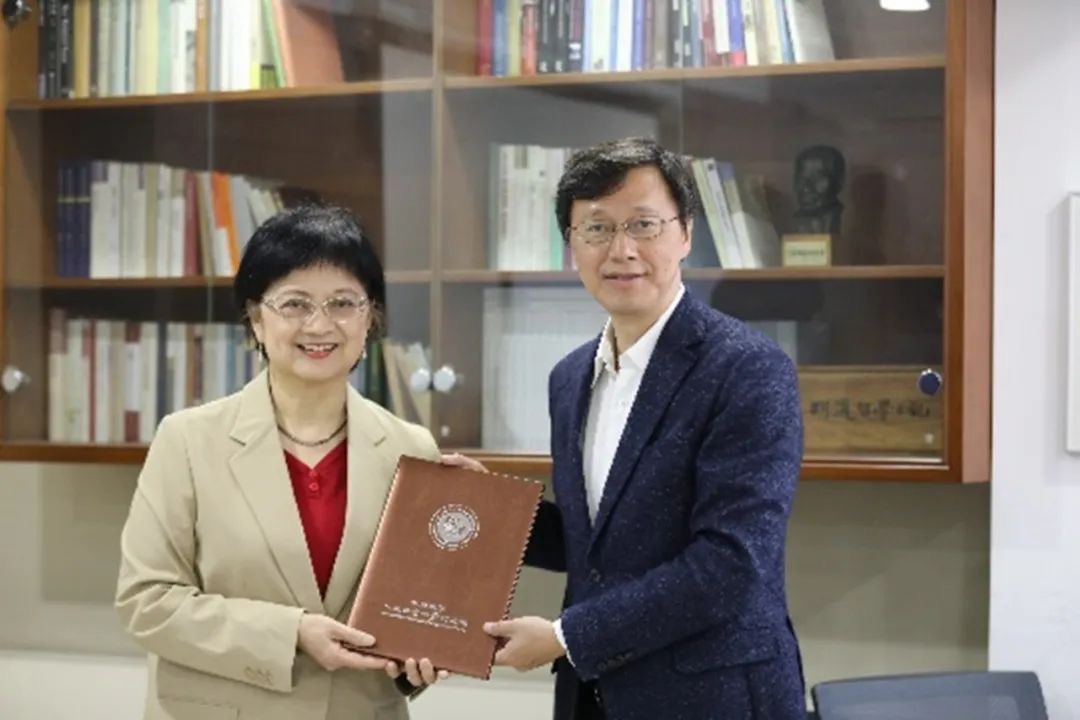

2024年5月7日下午,文研院第十六期邀访学者内部报告会(第十次)在静园二院111会议室举行,台湾中山大学文学院剧场艺术系荣休教授王瑷玲老师作了题为“记忆、认同与想象:清初剧作中之末世书写与精神转化”的报告,同期邀访学者Anthony Carty、Philippe Desan、Gail Alexandra Cook、刘皓明、周明初、郜积意、俞学明、于建军、魏继印、丁辉、赵晶、蒋文、李猛、皮迷迷、张萌,文研院第六期邀访学者、中国社会科学院近代史研究所副研究员赵妍杰,文研院院长杨立华、副院长段德敏、院长助理韩笑等参加了报告会。杨立华院长代表文研院向王瑷玲老师颁发了邀访学者聘书,刘皓明老师作为主持人介绍了王老师的研究领域和学术背景。

▲

杨立华院长为王瑷玲老师颁发聘书

论坛伊始,王瑷玲老师向大家介绍了明清鼎革对于当时士人精神层面的冲击。就明清之际亲历易代鼎革的士人而言,明朝覆亡这一巨变,既是家国的悲剧,同时也是他们个人生命重大转折的开始。正因有了异族介入,这次朝代间的转捩具有了特别的震撼性与颠覆性,明亡君故的冲击,成了他们生命所无法承受之重,在进退维谷之际,需要寻求一种“自我的调适”(self-adjustment)与转化。反映在戏剧创作上,对明遗民而言,所有前人、时人甚至前代遗民情结的述说,其实多是“他者"的经验;通过想象或聆赏,对“他者”的经验进行重新地体验,可以使人获得某种程度上的心灵感召或救赎。这种想象,不仅是时间经验的想象,还包括空间的想象。

在王老师看来,“明亡”是清初遗民作品情感基调的决定因素。“易代”从属于“私领域”的个人经验,亦因此衍化成为遗民“公领域”的集体意识,成为了这一时期特殊的氛围与表征。在这种文化背景下,随着明末清初戏剧创作与理论的蓬勃发展,因其舞台演出的再现形式、代言体的话语特征,以及将“历史记忆”转化为“艺术时空”的叙事策略,戏剧创作这一艺术形式成为遗民表达个人情感与集体记忆的最佳载体。事实上,由于易代世变的刺激,清初剧坛出现了许多以叙写“离合之情”与“兴亡之慨”为主轴的时事剧或历史剧。该类剧作虽因剧作家个人的创作虚构,必须以“虚”“实”交错的手法呈现,然而其中所蕴含的“记忆”与“想象”的组合,却已因存在于当时的社会共同氛围,将作者的个人视界与集合来的个人记忆(individual memory),与当时的读者/观众所具有的集体性的群体记忆(collective memory)汇集于同一场域;并在此场域中,形成动态的心理效应。

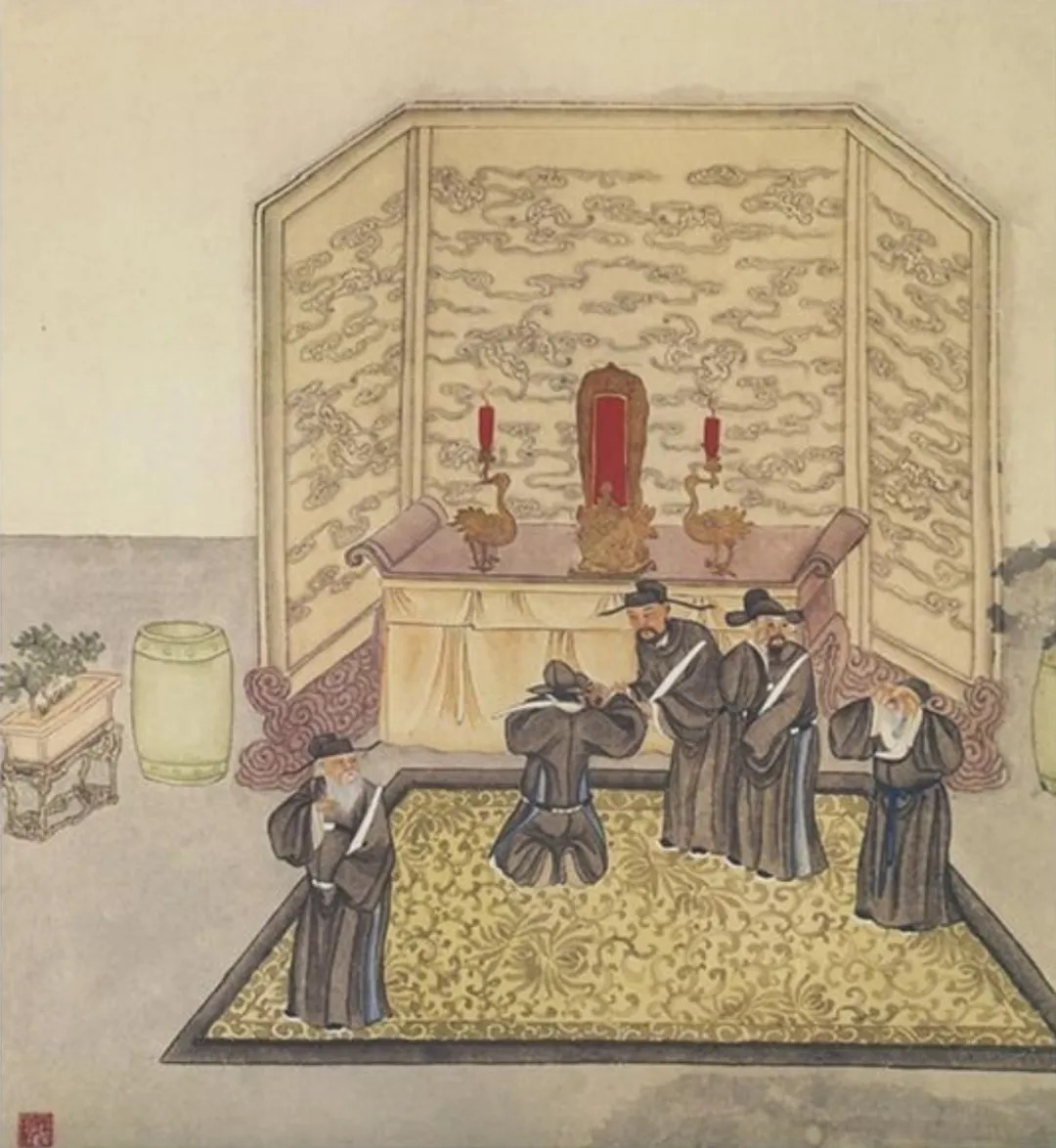

▲

《桃花扇·拜坛》

清坚白道人彩绘本

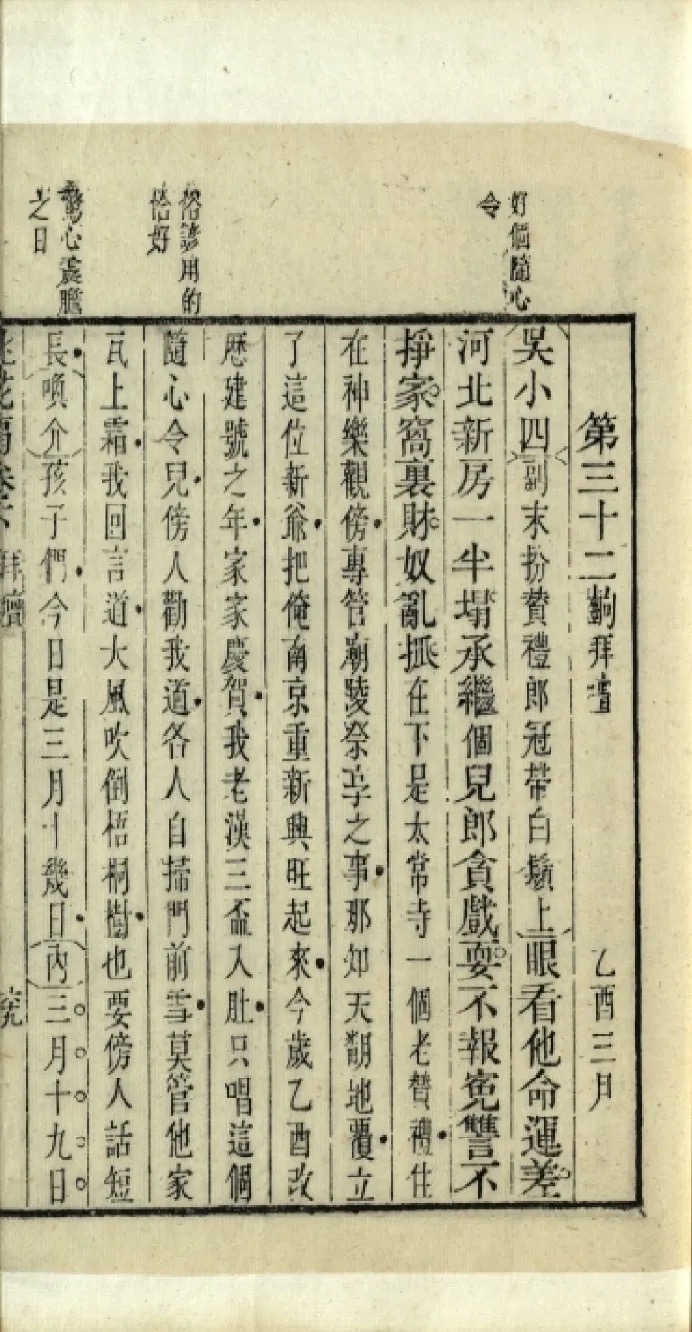

就重返甲申之变的历史场景而言,王老师认为,孔尚任(1648-1718)的《桃花扇》可说是一部极为特殊的历史剧。孔氏在剧中透过特殊时日及其祭典,来再现明朝臣民凭吊故君的情怀。就该剧的“事序/时序结构”而言,正如作者自谓:“朝政得失,文人聚散,皆确考时地,全无假借。至于儿女钟情,宾客解嘲,虽稍有点染,亦非乌有子虚之比。”(《桃花扇‧凡例》)尤值注意的是,作者甚至刻意在“叙事结构”之外,特别于每一出出目下加注年月,使得相应于历史进程的“事序/时序结构”得以凸显。这一种别具用心的做法,更突出了此剧意欲加深读者与观众心中历史印记的作用,也在某种意义上展现了剧作家期待凭借其作品建构“集体记忆”的深刻用心。王老师重点言及其中《哭主》《闰二十出闲话》《拜坛》《入道》四出戏,认为这四出戏都与崇祯之死有关,亦使舞台上的“祭祀”演出俨然成为一种如实“仪典”的再现。对于作者与清初的观众与读者而言,《桃花扇》的意义与效应绝非仅仅是一场演剧,而是可以产生类似于“宗教仪式”的“救赎作用”——观众走入这具有拟真仪式的剧场,犹如经历了一场精神的洗礼与心灵的洗涤,而对于崇祯惨死与诸臣为国殉命所留下的创伤记忆,具有戏剧性的激荡与抚慰的作用。

▲

《桃花扇传奇》

清康熙刻本

经历易代世变的遗民,怀抱着浓厚的生存与认同焦虑,他们同样急需从历史上具备类似经验的人生中寻得启示。在宋遗民之外,屈原是一位在遗民话语中出现频率甚高的历史人物。清初文人的“屈原情结”,可以说集大成地综合了历代文人对屈原的接受。在清初大兴“文字狱”使得人人噤若寒蝉之际,他们无法直言内心的不满与反抗,“咏颂屈原”更是成为了一种共同的话语,尤其是屈原作为“忠”的象征,其作品经代代传颂而泽被千古,更成为后世众多志士仁人为民族、真理与正义而抗争的重要精神支柱与道德力量。王老师以时人郑瑜所作《汨罗江》、尤侗所作《读离骚》等戏剧作品为例,深入剖析了屈原形象在象征意义上的复杂性。屈原“正道直行,竭忠尽智以事其君”的忠贞典范,深刻启发了清初文人。而这种“性情深致”的忠贞表现,从两剧均以渔父与屈原之对话为情节重点观之,当屈原在读者心目中、感受中取得了一种永恒性的存在想象时,对于读者而言,屈原成为了可以时刻变换方式与之对谈的“行动者”。剧作家的创作,成就了许多以屈原与《楚辞》为题材的作品。而屈原这种“忧君念国,发而为词,反复缠绵不能自胜,至于沉湘以死”的“性情深致”,更是潜移默化地融入于当时人的作品之中,不断地激励或启导着当时士人的精神发展。

宋元之际亦成为一段最常被清初作家叙说的历史,这一行为自有其深刻的历史文化意义。对于明遗民寻求“自我认同”而言,最为切近的历史资源,当然莫过于南宋遗民了。于是在清初,宋遗民如谢翱(1249-1295)、文天祥(1236-1283)、郑思肖(1241-1318)等人一时便成为了遗民们所感怀与取则的对象。王老师重点分析了陆世廉的戏剧作品《西台记》,该剧本于宋末谢翱的《登西台恸哭记》,主要通过对文天祥的祭奠抒发亡国之悲。但陆世廉在作品中却并未完全遵循谢翱《登西台恸哭记》的时间顺序,反而将故事安排在文天祥殉国后不久,显然是希望融入为文天祥“招魂”的故事情节。事实上,该剧的关目设计,有多处是为了替作者所要表达的遗民情绪“蓄势”,而这种遗民情绪恰恰是在“哭台”的行为中完成了整体的宣泄。一方面,此际的遗民作家,借着他们无法逃避的苦痛,探索着自身“主体存在”的内里;另一方面,则充分利用了“戏剧”代言体的特征,借以宣泄内心的抑郁苦闷。作者与作品主人翁的对应,使作者的感情世界因这段历史书写而获得了一定程度上的慰藉,从而坚定了自己的价值与信念。在某种意义上,作为明遗民的剧作者借由“创作”这一方式,将过去“实践”出来,进而在今昔时空的交叠中,为自身生命赋予了新的意涵。

▲

北京文天祥祠

而后,王老师再次对孔尚任的《桃花扇》这一经典作品加以致意,并认为在清初的剧作中,将“归去之游”作为遗民精神归宿的作品,最为人称道的便是该剧。该剧虽非遗民创作,但不仅以主要篇幅演出了南明灭亡前后那段天崩地坼的历史,还用侧笔细细写出剧中幸存者对待乱世的态度,充满了与遗民精神相通的情怀。从“莫负渔郎指引意”的批语中,读者理应体味到《桃花扇》之隐指“桃花源”的内在涵义。更需注意的是,孔尚任笔下的正面人物除史可法、左良玉、黄得功外,其他几人的结局,几乎全是以“归隐桃源”作结;而侯生与香君在张道士点化下割断情丝,也形成了对于“隐”之内涵的深刻回溯。至于被孔尚任一再称道的卞玉京、丁继之、张瑶星、蔡益所、蓝田叔、苏昆生、柳敬亭等“作者七人”,最终亦皆归隐桃源,为渔为樵。孔尚任于眉批中言“此七人全不见一士大夫,表此七人者,愧天下之士大夫”,味其用意,其实是指清初遗民有真能洁身者,虽栖身市井有不避,且即以是为安矣。而作为整部戏的结尾,《余韵》一折营造出令人心驰神往,揽之不得,挹之不尽,余味无穷的情境,所谓“千古是非心,一夕渔樵话”,天空地阔,说古道今,曲曲酣唱的是怀旧之音,亡国之叹,但作者终归是为有节之志士寻得了“隐”的归宿。

在报告的最后,王老师总结道:清初剧作家的种种表述言说,其实亦是一种“传奇性”的表演与想象。当我们回看这些清初剧作家的末世书写时便会发现,他们的重点,其实不仅是作意的铺陈,或是其寓意的寄托;更重要的是,他们展现了“叙述的过程”——我们亦从这些“叙述”中观察到了他们叙述的方式与叙述的细节,更感受到他们期待观众或读者去了解的,其实不仅是最终的艺术结果,同时也是他们“创作的过程”。他们在创作过程中所刻意经营的“情节变造”,与种种“关键细节”的铺陈与描绘,使他们自身以“创作者”的身份展现自己。而他们也知道,当他们潜在的“知音”阅读这些作品的时候,是将作品中的“过去”、作品创作时的“当下”以及此刻重新阅读时的“现在”合而为一的。在这个意义上,这些特殊形态的作品其实并非“封闭的文本”,而是一种“动态的存在”;而我们也在阅读或观赏戏剧的时候,深度参与了他们的精神界域。

▲

王瑷玲老师在报告会现场

讨论环节,与会老师围绕明末清初士人的文化表现及末世书写等问题进行了探讨。杨立华老师以王夫之为例,就报告中涉及的明遗民对于“甲申之变”记忆的维系问题提出疑问,王老师回应认为,戏剧创作在这一时段的重要性,正在于能够将属于遗民个体间的“个体记忆”建构为群体间“集体记忆”,“个人记忆”理应被置于“集体记忆”的关照下进行考量。张萌老师提问,《桃花扇》这类戏剧在清初是否是以全本的形式上演?又是否会遭受政治层面的阻力?而宋遗民亦并非全是对于元朝采取激烈的抵抗态度,那么明遗民又是如何看待这些对于元朝并无排斥的宋遗民呢?王老师回应道,当时戏剧全本上演的情况并不多见,但还是有机会演出,如《长生殿》就曾因在国丧期间演出,引发了五十几个人丢官的“长生殿演出之祸”历史事件,据说这与当时的党争有关。一般说来,清朝皇帝对于戏剧还是蛮“大度”的,《桃花扇》并未被禁演;并且,与其将宋遗民中部分对于元朝态度暧昧的士人作为“特例”,不如将元遗民对明朝的态度与明遗民对清朝的态度作对比,但可惜的是,表现元遗民的戏剧作品并不多见。皮迷迷老师就清遗民与明遗民在文化上的异同提出疑问,进而将话题从《桃花扇》延伸至当代能够唤起人们集体记忆的影视作品,引发了与会老师的热烈讨论。此外,不少老师探讨了中国历史上遗民文化、价值观念及文学作品间的关系。报告会在热烈的讨论中结束。